简介

1917年4月26日,贝聿铭出生于广州。1935年中学毕业后,选择到美国留学,学习建筑学专业。1940年,贝聿铭从麻省理工学院毕业,获得建筑学学士学位。1942年,贝聿铭进入哈佛大学,师从格罗皮乌斯攻读硕士学位;1946年获得建筑学硕士学位并留校任教。1948年,贝聿铭加盟美国房地产大亨威廉·泽肯多夫的韦伯奈普地产公司,从事商业地产的设计与开发。1954年,贝聿铭加入美国籍,此后成立“贝聿铭建筑事务所”。1990年5月,贝聿铭宣布退休。1996年,他当选为中国工程院外籍院士。2019年5月16日凌晨,贝聿铭在曼哈顿的家中逝世,享年102岁。

贝聿铭的设计以公共建筑、文化教育建筑为主。作为现代主义建筑的设计大师,他倾向于钢材、混凝土、玻璃与石材的广泛使用,设计中体现中西建筑文明的有机结合。贝聿铭主张以环境和本土文化打造建筑风格特色,并充分思考建筑和地理地貌以及人文历史之间的有机联系。他力主保护北京古都风貌,突出现代建筑特征与中国民族特色相统一,探索出新的设计理念,为丰富中国新建筑发展道路作出重要贡献。贝聿铭是美国建筑师协会会员,英国皇家建筑师协会会员,美国室内设计协会荣誉会员,并先后获得美国建筑师协会金奖、普利兹克奖等多个奖项。

人物生平

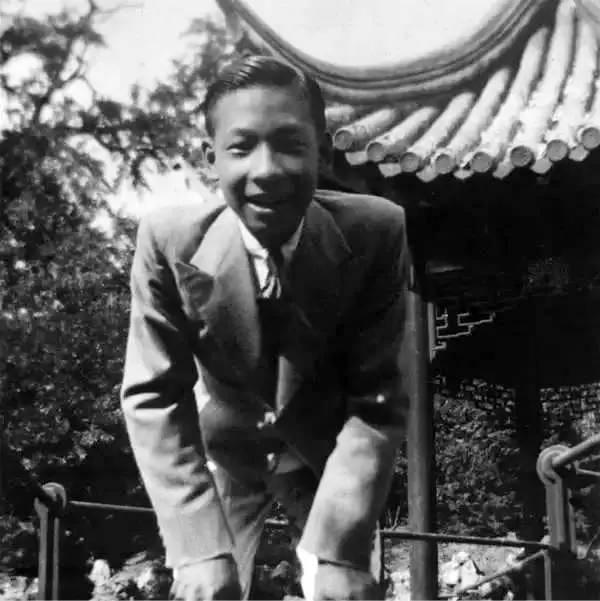

早年生活

1917年4月26日,贝聿铭出生于广州,祖籍苏州。祖父贝理泰是中国最早的金融家,曾参与创办上海商业储蓄银行和中国第一家新型旅行社——中国旅行社;父亲贝祖贻长期在中国银行工作,是中国银行香港分行的创办人;“聿铭”的名字寓义着“璀璨的镂刻”,“镂刻”在中国代表“建筑”。

贝聿铭的童年在香港度过,1927年,因父亲工作调动,他回到上海在青年会中学就读,于1930年毕业。每逢寒暑假,贝聿铭都会回到故乡苏州的贝家祖宅,以及苏州园林“獅子林”玩耍。在那里,他接触到“种石”的园林营造工艺,年少的贝聿铭对古典建筑渐渐产生了兴趣。在上海,贝聿铭见证了“远东第一高楼”国际饭店的建造,他后来回忆道:“我被它的高度深深地吸引了,从那一刻起,我开始想做一名建筑师。”

美国留学

1935年夏,贝聿铭从上海圣约翰大学附属中学毕业,父亲希望他能够子承父业,赴英国攻读金融学。但他却选择美国宾夕法尼亚大学的建筑设计专业。到校后,贝聿铭认为自己具有数理专长,并对大学施行的艺术学院派的教学方法感到失望,不久后即转学到麻省理工学院,改学工程。院长威廉·爱默生(William Emerson)很赏识贝聿铭,在他的要求下,贝聿铭重拾建筑专业。

1935年11月,勒·柯布西耶(Le Corbusier)受邀到麻省理工学院演讲,他先进的理念和与众不同的授课方式,激发了贝聿铭对现代主义的热情。柯布西耶在麻省理工学院的两天,贝聿铭称之为“我职业生涯中最重要的两天”。1940年,贝聿铭以优异的成绩从麻省理工学院毕业,获得建筑学学士学位,以及美国建筑师学会奖项,麻省理工学院还给予旅行奖学金。

1942年,出于对德国包豪斯学派先驱格罗皮乌斯(Walter Groupius)的敬仰,贝聿铭进入哈佛大学深造,师从格罗皮乌斯。学习期间,他曾在美国国防研究委员会(NDRC)服役三年。格罗皮乌斯拒绝传统美学,他曾预言“现代主义将成为真正的未来风格”,贝聿铭对此并不苟同;贝聿铭认为,国际风格不应该消融世界各地的风俗和特色。1946年,贝聿铭获得哈佛大学建筑学硕士学位,恰逢中国爆发内战,他的回国想法搁浅,决定留校任教,成为哈佛大学设计研究院最年轻的助理教授。

参加工作

1948年,在美国房地产大亨威廉·泽肯多夫(William Zeckendorf)的邀请下,贝聿铭向哈佛大学辞职,加盟韦伯奈普地产公司(Webb & Knapp),担任建筑部主任,从事商业地产的设计与开发。这一决定引起哈佛大学师生的“不理解“,他们常自视为建筑正统,历来看低商业地产,但贝聿铭与泽肯多夫的合作长达12年之久,期间设计完成很多商业及住宅群,也做了社会改建计划。

1954年,贝聿铭加入美国籍。次年,他征得泽肯多夫的同意,与合作伙伴成立了“贝聿铭建筑事务所”。刚开始,事务所的主要业务还是承接泽肯多夫的工程项目,后来向外拓展,业务面不断扩大。贝聿铭不仅为母校麻省理工学院设计了科学实验楼,还涉及到很多公共建筑项目,在纽约、费城、克利夫兰和芝加哥等地设计了很多既具有建筑美感又经济实用的大众化公寓,费城莱斯大学在1963年颁赠他“人民建筑师”称号,美国建筑师学会向他颁发了荣誉奖章。

1964年,为纪念已故美国总统约翰·肯尼迪(John F. Kennedy),肯尼迪家族决定在波士顿建造约翰·肯尼迪图书馆。贝聿铭在众多名家的竞争中获胜,1979年 ,在设计施工十五年之后,肯尼迪图书馆落成。这是贝聿铭的成名之作,该作品被认为是美国建筑史上佳作之一。他凭借这个作品正式步入一流建筑大师行列,成为当时美国受欢迎的年轻建筑师之一。

1968年,由贝聿铭设计的美国华盛顿国家艺术馆东馆开建,于1978年落成。这座建筑由玻璃和大理石构建,采用棱角结构与三角形的设计方案,与周边环境保持一致,被誉为七十年代美国最成功的建筑之一。1983年,贝聿铭因美国国家艺术馆东馆和肯尼迪图书馆等知名建筑的设计,获得建筑界最高奖项普利兹克奖。

1981年,法国总统密特朗(François Mitterrand)抛开招标程序,将修复巴黎卢浮宫的设计任务直接交给贝聿铭。设计方案推出后,遭到法国社会舆论的一致反对。他们认为贝聿铭所设计的玻璃金字塔,破坏了国民心中卢浮宫的形象,富有现代感的设计将毁掉这座历史遗产。竣工后的事实却出乎意料,贝聿铭的独创设计,使玻璃金字塔与卢浮宫一起成为巴黎的地标性建筑之一,法国各界给予了高度评价。贝聿铭曾说,“如果有一件事我知道我没有做错,那就是卢浮宫”。

为中国设计作品

1974年,贝聿铭随同美国建筑师协会访问北京,他对北京的城建发展提出建议:尽量不要在故宫附近建设高楼。1980年5月,贝聿铭在纽约接待清华大学访美代表团时再次提出:“如果掉以轻心,要不了五年十年,在故宫的屋顶上面看到的将是一些高楼大厦。”他对北京的现代化发展表示担忧,建议政府采取措施,保护紫禁城的古都风貌。贝聿铭保护文化古都的“限高”思路,在1983年颁布的《北京城市建设总体规划方案》中得以体现,方案对严格控制重点文物、古建筑等邻近地区的建筑层数作了明确规定。

1978年,贝聿铭担心破坏北京城市的空间布局,拒绝了在故宫附近设计高层酒店的邀请,选择在远离市区的香山设计饭店。次年,他前往苏州、杭州、扬州等城市考察中国传统建筑风格,提出了“尽量避免破坏自然,利用古典建筑元素,创造符合现代审美的建筑”的设计思想。他采用一系列低层、不规则院落的布局方式,将香山景观与白墙灰瓦的主体建筑融为一体,体现中国风格。1984年,贝聿铭设计的香山饭店获得美国建筑师学会颁发的荣誉奖。

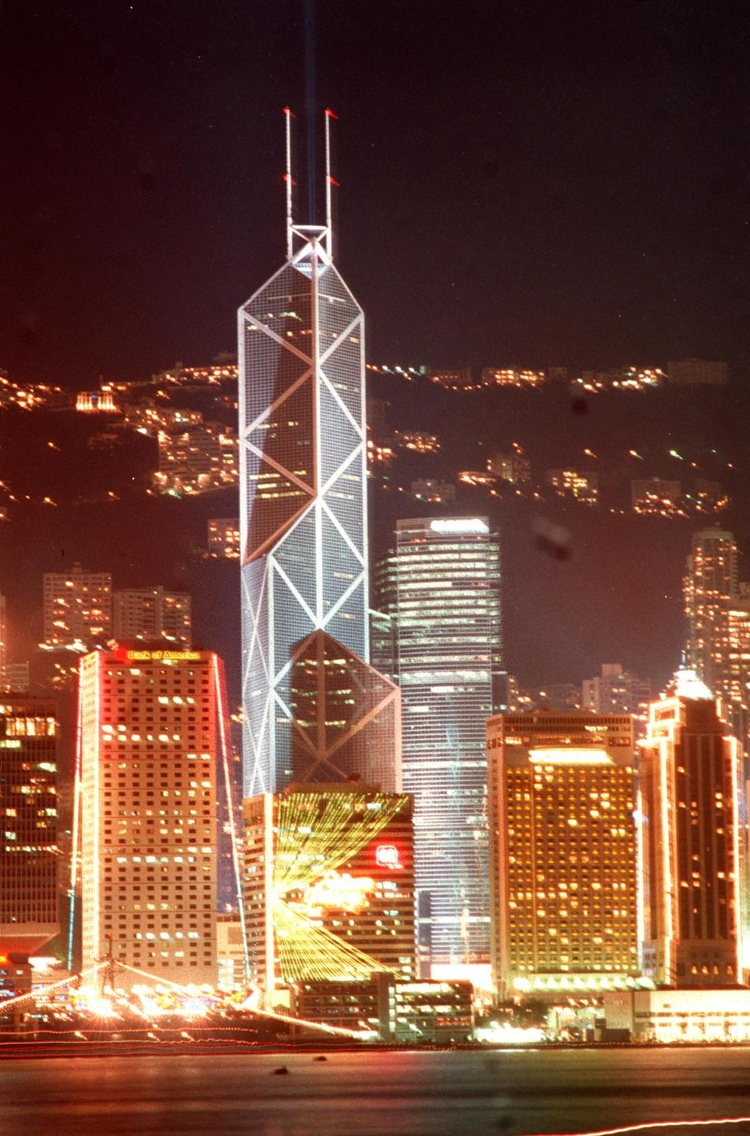

1982年,贝聿铭承接了中国银行香港总部大厦的设计任务,他将大厦设计成三角形和菱形结构,因香港民众笃信风水,担心大厦的尖角会带来厄运,此项设计遭受了不少阻力。1989年,70层楼高的中国银行香港总部大厦建成,整体建筑是个不对称的塔楼,外形像“节节高升”的竹子,这个作品体现了贝聿铭富于创造性,同时又十分严谨的设计特点。1990年5月,贝聿铭宣布退休。1996年,贝聿铭当选为中国工程院外籍院士。

2002年,贝聿铭受邀设计苏州博物馆新馆。他遵循“中而新、苏而新”的原则,沿袭苏州传统民居的粉墙特征,并参照宋代画家米芾的写意山水,利用白墙与青石,构造出既现代又具有中国古典风格的建筑作品。在2006年的开馆庆典上,贝聿铭说:“我是中国人,也是苏州人,希望这个建筑能给苏州,给中国做一点小小的贡献。”他表示,苏州博物馆新馆是他最疼爱的“小女儿”。

逝世

美国当地时间2019年5月16日凌晨,贝聿铭在曼哈顿的家中逝世,享年102岁。

建筑设计成果

贝聿铭一生设计了超过50项建筑作品,包括医院、学校、图书馆、公用建筑等30余所,博物馆等12所。其中半数以上获奖。代表作有博尔德美国全国大气研究中心、美国国家艺术馆东馆、波士顿肯尼迪图书馆、北京香山饭店、中国银行香港总部大厦、巴黎卢浮宫改建和苏州博物馆新馆等。

突出几何造型与光线使用

贝聿铭的设计理念属于现代主义,受到柯布西耶、格罗皮乌斯等现代建筑理念的影响,并在此基础上,融入古代传统的建筑艺术和现代前沿科学技术,创造出独特的建筑理念。他注重几何造型与光线使用,在华盛顿国家艺术馆东馆的设计中,设计了棱角分明的几何图形,同时又设置圆形花池与之中和,并种植热带树木。在卢浮宫玻璃金字塔的设计中,他遵循“用光线来设计”的建筑理念,使整个卢浮宫玻璃金字塔由静转动,馆内光线也不再灰暗。这些作品主张以几何造型来冲破格式化的正统现代主义风格,使建筑设计风格富于强烈的现代气息。

注重周边环境与建筑的和谐

贝聿铭注重内部空间和外部空间的统一与协调,他的建筑作品大都体现出功能、空间和环境之间的和谐。在日本美秀美术馆的设计中,贝聿铭将建筑主体与整座山体山势的变化相呼应,美术馆掩于山中,只有顶部展露出来;在北京香山饭店的设计中,贝聿铭把环境与现代主义的建筑结合在一起,采用民居式的院落式布局,空间组织有序,控制平面平衡,建筑被古树包围,使得设计与建筑更加和谐。

追求现代建筑与本土文化融合

贝聿铭坚持将中国文化和现代建筑相融合,把中国现代建筑和院落、园林创造性地结合。在北京香山饭店、苏州博物馆新馆的建造设计时,其建筑立面均参考了中国传统民居,以中国江南庭院、古典园林为依托,使现代化建筑结合中国传统文化,考虑到人文精神,体现了中国传统建筑和现代技术的高度融合。

贝聿铭及其事务所设计作品时间 | 作品名称 |

1949年 | 美国亚特兰大港湾石油公司办公大楼 |

1955年 | 丹佛美国国家银行办公大楼 |

1956年 | 美国明尼奥拉富兰克林国家银行及罗斯福广场购物中心 |

1960年 | 美国丹佛市希尔顿饭店,丹佛市梅迪夫百货商店 |

1961年 | 波士顿政府中心规划 |

1962年 | 蒙特利尔市帝国石油公司办公楼和玛丽城市广场,纽约市基伯斯湾广场 |

1963年 | 洛杉矶邦克山规划,夏威夷大学东西方研究中心,卡托那贝聿铭私人别墅,纽约基普斯湾广场 |

1964年 | 俄克拉荷马城中心区更新规划,麻省理工学院格林地球科学中心,匹兹堡市华盛顿广场,费城社会山塔 |

1965年 | 洛杉矶世纪城住宅区 |

1966年 | 蒙特利尔IBM大厦,博尔德美国全国大气研究中心 |

1967年 | 南加利福尼亚大学霍夫曼大厦,纽约银塔 |

1968年 | 华盛顿特区朗方广场规划第一期 |

1969年 | 美国驻乌拉圭大使馆官邸 |

1970年 | 纽约肯尼迪国际机场国家航空公司航站楼,哥伦比亚大学总体规划 |

1971年 | 巴黎德方斯终端规划 |

1972年 | 美国各地航空控制塔,梅隆艺术中心,新加坡来福国际中心规划 |

1973年 | 多伦多加拿大帝国商业银行总部办公楼,约翰逊艺术博物馆 |

1975年 | 新加坡来福广场开发规划 |

1976年 | 波士顿汉考克大厦和汉考克广场,新加坡华侨银行中心,新加坡河总体规划,新加坡乌节路开发规划 |

1977年 | 德黑兰市开蒲塞德开发区,巴尔的摩世界贸易中心 |

1978年 | 印第安纳大学美术馆美国印第安纳 |

1978年 | 美国国家艺术馆东馆,达拉斯市政厅 |

1979年 | 美国波士顿肯尼迪图书馆 |

1980年 | 俄克拉荷马城市第一商场,俄亥俄州德顿银行大厦 |

1981年 | 墨尔本科林斯广场办公楼,波士顿艺术博物馆西馆,休斯敦德克萨斯商业银行大厦 |

1982年 | 中国北京香山饭店,J &J公司世界总部,中国香港萨宁广场大厦 |

1983年 | 达拉斯(ARCO)大厦 |

1984年 | 新加坡来福中心 |

1985年 | 美国波士顿麻省理工学院媒体实验室 |

1989年 | 中国香港中国银行大厦 |

1989年 | 卢浮宫玻璃金字塔法国巴黎 |

1990年 | 德国历史博物馆新翼德国柏林 |

1995年 | 中国银行总行大厦 |

1997年 | 日本美秀美术馆 |

1998年 | 摇滚音乐名人堂美国克利夫兰 |

2006年 | 中国苏州博物馆新馆 |

2006年 | 中国澳门科学馆 |

2008年 | 卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆 |

以上未标注的资料来源: |

荣誉与获奖

荣誉称号

获得的荣誉称号时间 | 荣誉名称 | 授予单位/人物 |

1940年 | 阿尔法罗池奖章 | 麻省理工学院 |

1940年 | 建筑师学会奖章 | 麻省理工学院 |

1963年 | 美国建筑师学会纽约分会荣誉奖章 | 美国建筑师学会纽约分会 |

1969年 | 美国建筑师协会(AIA) | 美国建筑师协会(AIA) |

1976年 | 美国汤玛斯·杰佛逊纪念奖章 | —— |

1978年 | 美国艺术与科学院院士 | 美国艺术与科学院 |

1984年 | 法国艺术及文学勋章司令勋位 | —— |

1986年 | 自由奖章 | 美国总统里根 |

1988年 | 国家艺术勋章 | 美国总统里根 |

1988年 | 荣誉军团勋章骑士勋位 | 法国总统密特朗 |

1989年 | 日本帝赏奖 | —— |

1993年 | 自由勋章 | 美国总统乔治·布什 |

1993年 | 伦敦皇家艺术学院名誉院士 | 伦敦皇家艺术学院 |

1996年 | 贾桂琳·甘乃迪·欧纳西斯奖章 | —— |

1996年 | 中国工程院外籍院士 | 中国工程院 |

1998年 | 美国麦克杜威奖章 | —— |

2001年 | 美国汤玛斯·杰佛逊艺术、人文、社会科学卓越成就奖章 | —— |

2003年 | 国家设计奖之终身成就奖 | —— |

2010年 | 皇家金质奖章 | 英国皇家建筑师学会(RIBA) |

2020年 | 2019全球华侨华人年度人物 | —— |

—— | 名誉博士学位 | 哈佛大学 |

—— | 名誉博士学位 | 哥伦比亚大学 |

—— | 名誉博士学位 | 香港中文大学 |

—— | 名誉博士学位 | 巴黎美国大学 |

—— | 名誉博士学位 | 罗马大学 |

以上未标注的资料来源: |

科技奖项

获得的科技奖项时间 | 奖项名称 | |

1961年 | 阿诺·布鲁纳奖 | 美国艺术文学院 |

1970年 | 金门奖 | 美国波士顿国际学院 |

1979年 | 建筑学金奖 | 美国艺术文学院 |

1979年 | 金奖 | 美国建筑师学会 |

1981年 | 荣誉金奖 | 美国国家艺术委员会 |

1981年 | 建筑学金奖 | 法国建筑学院 |

1981年 | 艺术文化类市长荣誉奖 | 美国纽约市 |

1983年 | 美国普利兹克奖 | —— |

1984年 | 荣誉奖 | 美国建筑师学会 |

1989年 | 日本世界文化建筑终身成就奖 | —— |

1990年 | UCLA奖 | 美国加州大学洛杉矶分校 |

1991年 | 美国柯尔贝尔基金会卓越首奖 | —— |

1994年 | 杰出成就金奖 | 中国建筑学会 |

1994年 | 以色列艺术与文学类耶路撒冷奖 | —— |

1996年 | 新世纪金玫瑰国际奖 | —— |

1997年 | 中华人民共和国国际科学技术合作奖 | —— |

1997年 | 独立奖 | 美国布朗大学 |

1999年 | 美国纽约市历史地标保存中心文化桂冠奖 | —— |

2003年 | 美国亨利·C·特纳奖 | —— |

2006年 | 东方与西方奖 | —— |

2009年 | 英国RIBA皇家金质奖章 | —— |

2010年 | 金奖 | 英国皇家建筑师协会 |

以上未标注的资料来源: |

人物影响

人物评价

贝聿铭投身建筑事业70多年来,优秀的作品遍布世界各地,被誉为“现代建筑的最后大师”。为了表彰贝聿铭的贡献,美国建筑界宣布1979年为“贝聿铭年”,并授予他该年度的美国建筑学院金质奖章。

美国建筑评论家、作家保罗·戈德伯格(Paul Goldberger)形容贝聿铭为“一名有教养的男人,他安静而毫不夸张的风格掩饰着强烈的好胜野心。”并评论他:“能用创新的事物突破极限,同时让很多人产生兴趣,因此,他能设计出像华盛顿国家美术馆东馆那样的建筑物,既前卫,又受欢迎。”

中国《新民晚报》发表评论文章指出:“贝聿铭是现代建筑史上‘最后一个现代主义大师’,他始终坚持着现代主义风格,在将建筑人格化的同时为其注入东方的诗意。游走在东西方文化之间的他,无疑是建筑界一个特殊的存在。贝聿铭这个名字,几乎可以代表一个时代的建筑。”

人物传记

有关贝聿铭的传记著作出版时间 | 传记名称 | 出版社 | 作 者 |

1978年 | 贝聿铭访问记 | —— | 艺术家编委 |

1990年 | 贝聿铭 | 中国建筑工业出版社 | 王天锡 |

1996年 | 贝聿铭的艺术世界 | 中国计划出版社;贝思出版有限公司 | 黄健敏 |

1997年 | 贝聿铭的世界 | 艺术家出版社 | 黄健敏 |

1997年 | 贝聿铭 华裔建筑设计第一人 | 太平洋影音公司 | 谭天玄 |

1997年 | 贝聿铭传 现代主义大师 | 中国文学出版社 | (美)迈克尔·坎内尔(Michael Cannell)著; |

1997年 | 阅读贝聿铭 | 中国计划出版社;贝思出版有限公司 | 黄健敏 |

2001年 | 贝聿铭 | 河北教育出版社 | 倪卫红 |

2004年 | 贝聿铭谈贝聿铭 | 文汇出版社 | (德)波姆著;林兵译 |

2004年 | 贝聿铭 | 现代出版社 | 张克荣 |

2008年 | 贝聿铭传 | 湖北人民出版社 | 廖小东 |

2012年 | 贝聿铭全集 | 电子工业出版社 | (美)朱迪狄欧(Jodidio,P.),(美)斯特朗(Strong,J.A.著;李佳洁,郑小东译 |

2014年 | 神秘的东方贵族 贝聿铭和他的家族 | 苏州大学出版社 | 张一苇 |

2018年 | 东西之间 贝聿铭建筑思想研究 | 中国建筑工业出版社 | 郭立群 |

2019年 | 贝聿铭全集 建筑设计师贝律铭建筑设计作品案例大全 | 电子工业出版社 | 典迎彬 |

2019年 | 百年贝聿铭 东方与西方 权力和荣耀 | 生活·读书·新知三联书店 | 李菁,贾冬婷 |

人物轶事

精心策划赢得成功

1964年,肯尼迪家族决定在波士顿修建一座私人图书馆,以纪念逝世的肯尼迪总统。贝聿铭和密斯·凡德罗、路易斯· 凯恩两位知名建筑师一起作为候选对象,由肯尼迪总统的遗孀杰奎琳·肯尼迪亲自登门拜访,选定设计方。当时贝聿铭暂住在泽肯多夫的公司,办公条件很普通,但贝聿铭专门将房间粉刷一新,并摆放了鲜花,杰奎琳看到后发出了由衷的赞美,问贝聿铭:“你们是经常这样放置的吗?”贝聿铭坦诚地说,那是专门为她买的。交谈中,贝聿铭表现出谦逊和务实,此番精心准备打动了杰奎琳·肯尼迪。相比之下,另外两位候选人自恃名声在外,并未重视这次来访。结果,贝聿铭被选中承担设计任务。”

巧妙设计巨型“×”

1982年,贝聿铭接受中国银行香港总部大厦的设计任务,设计方案初稿送达中国银行征求意见时,对方对图纸上很多加了框的巨型“×”表示关注,建议能否慎重考虑此类图案,因为在中国,“×”代表着错误,隐含着负面含义。贝聿铭解释说,“×”是工程结构设计的重要组成部分。为了打消中国银行的顾虑,他大幅修改设计方案,将这些“×”隐藏起来,并巧妙地把露在外面的部分描述成一系列交叉的宝石,这种吉利的形象设计当即赢得一致赞赏。1989年,建成后的中国银行香港总部大楼已成为香港的标志性建筑之一。

家族关系

贝聿铭家族关系表亲属关系 | 姓各及基本情况 |

祖父 | 贝理泰,清末金融家,参与创办上海商业储蓄银行和中国旅行社 |

叔祖 | 贝润生,名仁元,字润生,江苏元和人。经商从事颜料销售,曾于1917年花费80万银元买下苏州狮子林 |

父亲 | 贝祖诒(1893-1982),号淞荪,中国银行家,中国银行香港分行的创办人 |

生母 | 庄氏,清廷国子监祭酒之后,爱好笛子演奏,佛教徒 |

继母 | 蒋士云,祖籍江苏吴县(今属苏州),中华民国驻外使节蒋履福之女,曾赴欧洲留学,精通法语和英语 |

妻子 | 卢爱玲,先后在美国卫斯理学院、哈佛大学读书,其外公张荫棠为中华民国首任驻美公使。婚后,卢爱玲一直辅助贝聿铭事业发展,教育子女成才 |

儿子 | 贝定中,城市规划师 |

儿子 | 贝建中,建筑师,和贝礼中成立贝氏建筑事务所 |

儿子 | 贝礼中,建筑设计师,和贝建中成立贝氏建筑事务所 |

女儿 | 贝莲 |

以上资料来源于: |

注释

[a]瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883年5月18日~1969年7月5日),生于德国柏林,卒于美国波士顿,现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人和奠基人之一,包豪斯的创办人

[b]勒·柯布西耶(1887-1965),出生于瑞士,具有国际影响的法国建筑师、城市规划师

[c]约翰·F·肯尼迪(John F. Kennedy,1917—1963),美国第35任总统,美国著名的肯尼迪家族成员