简介

低地貘全身深褐色,面部颜色较淡,有一个灵活的长鼻,耳朵具有独特的白色边缘。新生个体身上有小白点或白色条纹 。成年低地貘个体体长180-250cm,肩高77-108cm,体重150-320kg,尾长5-10cm。它们可以利用灵活的长鼻来吃树叶、果实、草和水生植物的叶子等。

低地貘分布在安第斯山脉以东的亚马逊热带雨林及其流域附近,是亚马逊地区最大的原生陆生哺乳动物。由于栖息地环境破坏、偷猎等原因,该物种数量锐减。2018年,低地貘被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)列为易危(VU)物种。

亚种分化

序号 | 中文名称 | 学 名 | 命名者及年代 |

1. | 低地貘哥伦比亚亚种 | Tapirus terrestris colombianus | Herskovitz, 1954 |

2. | 低地貘巴西亚种 | Tapirus terrestris spegazzinii | Ameghino, 1909 |

3. | 低地貘指名亚种 | Tapirus terrestris terrestris | Linnaeus, 1758 |

以上信息的参考资料源于 |

形态特征

低地貘成年体重为150-320kg,肩高77-108cm,体长180-250cm。它们的头骨有一个突出的矢状嵴,使头顶有一个从眼睛延伸到颈部的驼峰状突起,而短鬃毛则沿着矢状嵴突起。 成年个体的毛发呈深棕色至红色,幼体呈棕色,带有水平白色条纹,七个月后褪色。其面部颜色较淡,耳朵具有独特的白色边。低地貘有蹄子和明显的长鼻。长鼻完全由软组织组成,与其他有蹄类动物相比,口鼻部的骨骼和软骨明显减少。

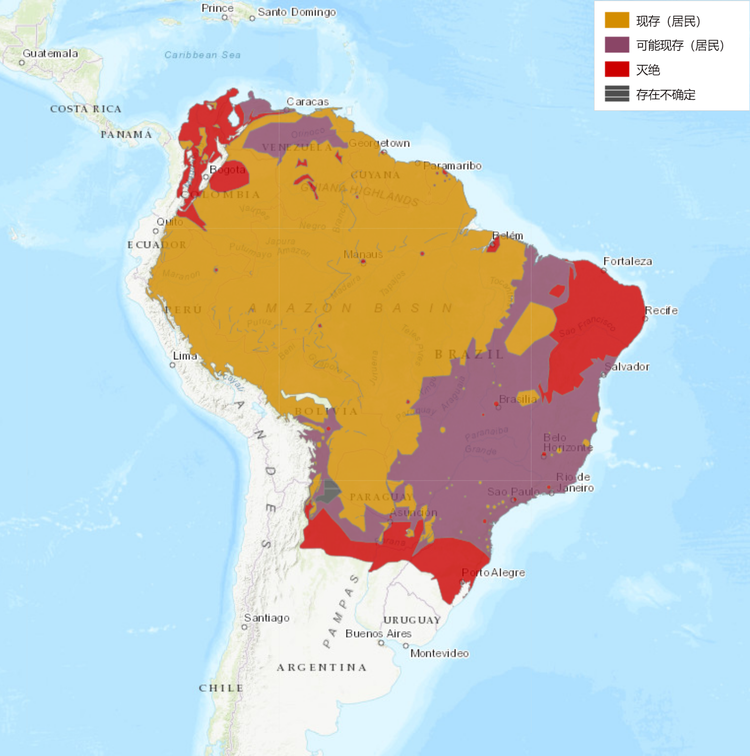

分布范围

低地貘分布于南美洲北部和中部的低地地区,包括阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、苏里南和委内瑞拉。

栖息环境

低地貘主要栖息在南美洲亚马逊雨林及亚玛逊盆地近水的地方。低地貘在亚马逊森林中的密度较高,其中有两个重要特征:阿瓜哈莱斯(Aguajales) 和盐碱地。阿瓜哈莱斯是棕榈沼泽,面积通常在 0.1 公顷到 100 多公顷之间,以毛里求斯棕榈为主。此外,阿瓜哈莱斯有流入的溪流或小河流,这对于低地貘的其他生态需求(包括温度调节)也至关重要,因此它们维持较高的低地貘密度。盐碱地是较小的水生系统,可能以聚集的空间分布出现。

生活习性

觅食

草食性动物,以水生植物、各种嫩枝、嫩叶和果实为食。毛里求斯棕榈树的果实是低地貘的重要食物来源,尤其是在旱季。另外,低地貘和其他哺乳动物一样,经常访问盐碱地以获得必需的矿物质。

运动

它主要属于夜行性,生性胆怯,嗅觉和听觉发达。平时独居,夜间行动时发出特殊的尖哨声或喷鼻声。低地貘还爱在泥潭里打滚。

攻击和防御

低地貘不伤人,亦无自卫能力,遇敌即逃逸或跑到水中,极善游泳和潜水。它们的主要天敌是鳄鱼和大型猫科动物,如美洲虎、美洲豹。此外,低地貘它还习惯鼻子贴地,凭借发达的嗅觉来探索敌人的踪迹。

生长繁殖

低地貘主要是独居或成对行动,在交配季节雌雄会在一起。

发情期

雌性发情时,表现不安,外阴红肿,阴道分泌粘液,食欲未见异常。雄性发情时,狂躁不安,追逐雌性,嗅闻或舔舐雌性阴部。

妊娠期

整个妊娠期390-395天。每胎一仔。妊娠后期腹围逐渐增大向下垂,乳房肿胀突出。

育幼期

产前2周乳房下垂,奶头伸长。产前1周阴门肿胀,偶有淡黄色粘稠分泌物。产前2-3 天狂躁不安,驱赶同类,喜欢独处。分娩前一晚上阴道开始有淡黄色液体流出,次日凌晨生产,整个过程持续8-9小时。这一过程中,母兽警惕性高,躁动不安, 偶有卧地休息,伴有鸣叫声。仔兽出生后,母兽舔舐仔兽直到毛发被舔干燥。仔兽出生后2小时,母兽侧卧,相互配合完成哺乳。仔兽每日哺乳3-4次,时间在5-30分钟不等。32小时以后仔兽拉出胎粪。15日龄开始啃食颗粒料、胡萝卜等,45日龄可以自由采食颗粒料、青草、树叶等。

繁育

截至2020年,低地貘在中国部分动物园均有饲养,且已成功繁殖。上海动物园自2015年引进低地貘以来,已成功繁殖2头低地貘(1头雄性,1头雌性)。

保护

种群现状

该物种被认为是易危的。截至2018年7月31日,由于栖息地丧失、非法狩猎、道路事故和与家畜的竞争,在过去三代(33年)中,估计其种群数量减少略高于30%。按当前的状况,预计在接下来的三代(33 年)内,这种衰退还将持续下去。事实上该物种在亚马逊分布范围的大部分地区已经灭绝,而在剩下的地区则严重减少。低地貘种群难以在人类密度超过1人/平方公里的任何地方持续存在。

威胁因素

森林砍伐、狩猎和来自家畜的竞争的影响在过去导致了种群减少和分裂,并且据推测在未来将以目前的速度(如果不是更高)继续下去。道路上被撞击死亡的增加导致塞拉多、潘塔纳尔湿地和大西洋森林的貘数量下降。该物种分布范围的某些地区(例如查科森林)的森林砍伐正在增加,而自给自足的狩猎和不断发展的野生肉类产业可能会导致该物种在未来进一步减少。低地貘现在要么完全消失,要么在其历史范围内的大部分地区严重破碎,随着南部、东部和西北部的数量迅速减少,亚马逊北部和剩余的潘塔纳尔湿地(玻利维亚、巴西和巴拉圭)成为重要的据点。

保护措施

低地貘在许多分布国家都受到官方和法律保护,但狩猎法很少得到执行。在阿根廷,查科森林中的主要低地貘种群之一受到最近创建的难以穿越的国家公园的保护。在阿根廷东北部的大西洋森林,修建了野生动物地下通道和立交桥,以减少道路死亡。摄像机陷阱监测证实低地貘使用了这些缓解结构。目前,在几十年前该物种已经灭绝的地区(例如阿根廷的伊贝拉湿地和巴西的里约热内卢大西洋森林)已有一些低地貘重新引入的经验。

保护等级

截至2023年9月17日,低地貘从2019年起被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)——易危(VU)物种。

截至2023年9月17日,低地貘已被列入CITES附录II级保护动物。

用途

低地貘可被猎杀作为食物。其皮革也被制成皮革制品在国际上(如意大利)出售。此外,低地貘还被一些国家的动物园(如上海动物园)圈养用于展览。

文化

"貘",形声字,从豸,莫声。"豸"指猫、虎之类的长脊兽:"莫",表示否定,相当于"不",即表示不同于一般的长脊兽类。"貘"本指兽名。《尔雅·释兽》:"貘,白豹。"郭璞注:"貘似熊,小头,庳脚,黑白驳。能舔食铜铁及竹骨,骨节强直,中多少髓。或曰:'豹白色者别名貘。'"

貘是一种极稀有的古老哺乳动物,外形奇特:似象而不是象,能自由伸缩;身躯似犀牛而不是犀牛,头无角;尾退化。貘的长相奇特,甚至有些丑陋,但中国人的祖先却把它看作是一种祥兽。人们认为它能"吃"噩梦,驱除鬼神,所以常把它的形象雕刻在屏风或廊柱上,甚至绣在枕头上。

种间关系

毛里求斯棕榈树的果实是低地貘的重要食物来源,尤其是在旱季。而低地貘是毛里求斯棕榈树的主要种子传播者,这表明这两个物种之间有密切的进化关系。

物种对比

类别 | 形体特征 | 分布 | 大小 |

低地貘(巴西貘,南美貘) Tapirus terrestris | 体色几乎都是深棕色的,颈部和头冠上生有短而直的鬣毛,幼兽在身上有花斑,只是长大后慢慢消退 | 北起南美北部,南至巴西南部,在巴 拉圭和阿根廷的北部均可见到 | 南美最大的原生陆生哺乳动物 |

山貘 Tapirus pinchaque | 全身长有卷曲的黑色长毛,但没有低地貘那样的鬣 | 哥伦比亚中部和厄瓜多尔的森林地区 | 貘中最小和最美的一种 |

中美貘(贝化貘) Tapirus bairdii | 体色为棕黑色,头颈部也有鬣,只是在耳朵,面颊及额的下部为白色 | 巴拿马运河一带 | 中间大小 |

马来貘 Tapirus indicus | 成年马来貘的前半部和四肢为黑色,其他部分呈白色 | 苏门答腊、缅甸、马来西亚、泰国、越南等地 | 与低地貘体型相仿 |

以上信息的参考资料源于 |

物种对比