简介

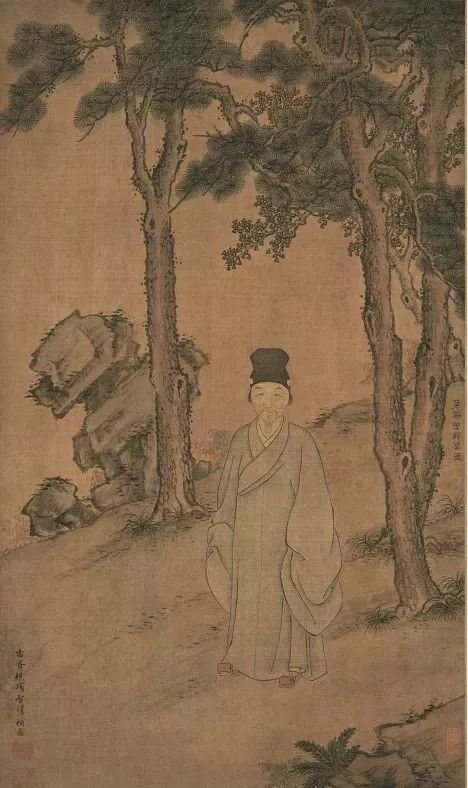

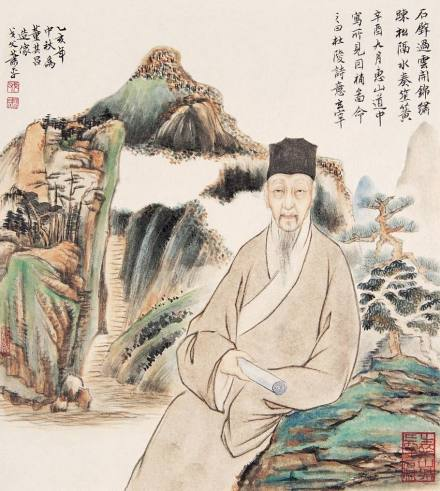

董其昌自幼聪颖,颇具盛名。十三岁成为松江府庠生,参加府试时,因书法不足屈居第二,自此发奋研习书法。从学于世家大族莫如忠、陆树声,并开始学习作画。万历十七年 (1589 年),董其昌考中进士,之后于万历、泰昌、天启、崇祯四朝为官,历任翰林院庶吉士、翰林院编修、湖广提学副使、太常寺少卿、礼部右侍郎、礼部左侍郎、南京礼部尚书等职。期间由于晚明政局变动,董其昌多次授官不赴任或乞休归家,同时潜心书画艺术,发表了众多艺术理论,及创作了大量作品。崇祯七年(1634年),董其昌年届八十,在礼部任上屡疏乞休,诏加太子太保致仕,并特准驰驿还乡。崇祯九年(1636年)八月,董其昌因病逝世,享年八十三岁,谥号文敏。

董其昌在书法上自成一家,与邢侗、张瑞图、米万锺合称晚明四家。他在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。董其昌的书画创作追求临摹古人的画作,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》《容台集》《画旨》等。

人物生平

早年经历

董其昌,字玄宰,于明嘉靖三十四年(1555年)正月十九日,在松江府上海县董家汇(今上海)出生。其父名董汉儒,为金山卫庠生,在私塾教书为生。董其昌在父亲的影响和教导下,自幼勤奋读书,因天赋过人,颇具盛名。

董其昌十三岁时考中童生,成为松江府庠生。十七岁时参加府学考试,因考官认为书法不如董其昌的堂侄董原正,而屈居第二,自此开始发奋研习书法。之后董其昌从学于浙江布政使莫如忠、吏部尚书陆树声家中,饱览这些世家所珍藏的历朝书画名迹,并开始学习作画。万历七年(1579年)和万历十三年(1585年),董其昌前后两次赴南京应天府参加乡试,都没能考中,直到万历十六年(1588年),参加顺天府乡试才成为举人。两年后参加会试,高中进士第二名,随后参加殿试得中二甲头名,被赐进士出身。这期间,董其昌还接触到了禅学和阳明心学,得到著名的憨山、达观禅师指点,成为当时有名的居士弟子。

仕宦经历

董其昌进士登科后先入翰林院,他的老师为翰林院学士韩世能,嗜书画成癖,是有名的书画收藏家和鉴赏家。董其昌得以在京师观摩、鉴赏翰林院所藏的大量稀帖名画、饱读翰林院藏书。他废寝忘食的学习,以及和友人切磋书画技艺,因而学问大进,开始在京中有些名气。万历二十年(1592年),董其昌作为持节使臣,出使武昌册封楚王朱华奎。次年,董其昌由江南返京,迁授翰林院编修。万历二十二年(1594年),董其昌受命担任皇长子朱常洛的经筵讲官。任职期间交游广泛,与官场、文坛、禅门,以及商人、收藏家均有来往。此外,还利用一切机会搜访古人的书法名画,提高了鉴赏力和修养,提出了很多重要的书画理论。同年,因神宗迟迟不立皇太子一事,董其昌对皇长子进行了大胆的启沃,因此“坐失执政意”,于万历二十七年(1599年)被贬为湖广提学副使。董其昌对此称病不往,请假养病松江,四处游山玩水,访问友人,品评字画。

万历三十二年(1604年),董其昌被起复任命为湖广学政,因公务赴衡州(今湖南衡阳)、荆州、蕲州(今湖北蕲春)等地视察学政。万历三十四年(1606年),因董其昌为官时不徇私情,得罪了一些有权势的人,这些势家鼓动乱民,砸毁公署,董其昌因此向明神宗请辞,未获允准。之后,朝廷任命他为福建副使,他上任仅四十五天便辞职告归。接着朝廷的山东副使、登莱兵备、河南参政等任命亦不赴,而是在江南写字作画,鉴赏文物。董其昌在这期间潜心书画艺术,创作了大量作品,在艺术理论也多有建树。

晚年经历

万历四十八年(1620年),明神宗逝世,董其昌曾教导过的明光宗朱常洛即位。八月,明光宗召董其昌为太常寺少卿,掌国子司业事。董其昌未及赴任,光宗便已去世,其子明熹宗朱由校即位。天启二年(1622年),明熹宗任命董其昌为太常寺卿兼侍读学士,并负责修纂《泰昌实录》。之后又为修纂《神宗实录》,前往南方采辑先朝的章疏及遗事,以备参订供用,董其昌以六十八岁高龄不辞辛劳,遍访遗书,收集文献,撰成《万历事实纂要》三百卷。因功擢升为礼部寺卿侍读学士,天启四年(1624年)升为南京礼部尚书。此时的董其昌仍利用业余时间从事艺术创作及理论研究,他在师法元四家基础上,更溯本求源,以王维作为文人画的精神领袖,以董源作为文人画的创作典范,将历代文人画的经典画家均作为自己的学习对象,不仅在笔墨技法层面有所超越前人,更领悟到了古人艺术精神所在。但当时宦官横行,党祸酷烈,董其昌只在任一年便呈请辞官,再次离开了仕途。

崇祯四年(1631),明思宗朱由检即位后一举铲除了阉党势力,董其昌第三次应召赴京,担任礼部尚书,并参与修撰《熹庙实录》的工作。这时的董其昌将更多的精力投注到艺术创作中,寄情于翰墨,遣怀于山水。崇祯七年(1634年),八十岁的董其昌多次上疏乞休,最终返回松江,以太子太保致仕。

崇祯九年(1636年)八月,董其昌因病逝世,享年八十三岁。崇祯帝得知后辍朝,一年后追赠其为太子太傅。崇祯十七年(1644年),南明弘光政权赐董其昌谥号“文敏”。

人物作品

书法

创作内容

董其昌在书法上自成一家,与邢侗、张瑞图、米万锺合称晚明四家。他一生创作了大量的书法作品,以传世作品来看,其书法创作主要集中于楷、行、草三体,以秀逸、淡远、爽俊为美学特征。董其昌早期书法创作基本以临摹、鉴赏先人作品为主,他不遗余力地搜集王羲之、王献之、谢安、桓温、赵佶、米芾诸名家法书,还刊刻《戏鸿堂法帖》了传世。大约在董其昌四、五十岁后,他开始有意识地追求书法艺术的个性风格,并创作了大量作品。董其昌以禅论书,对书法的用笔、用墨、结构章法和意境均提出了独道的见解,把质朴无华、平淡自然作为书法艺术的最高境界,终于形成了独具特色的书法艺术风格。

以下是部分书法整理:

| 字体 | 作品名称 | 收藏 |

早期 | 行书 | 行书论书卷 | 故宫博物院藏 |

草书 | 草书放歌行等诗卷 | 上海博物馆藏 |

行书 | 行书临东坡尺牍册 | 上海博物馆藏 |

中期 | 行书 | 行书李康义传卷 | 上海博物馆藏 |

行书 | 行书岳阳楼记卷 | 上海博物馆藏 |

草书 | 草书放歌行等诗卷 | 上海博物馆藏 |

盛期 | 楷书 | 小楷五经一论册 | 上海博物馆藏 |

行书 | 行书汪虹山墓志铭册 | 上海博物馆藏 |

楷书 | 楷书阴符经府君碑卷 | 上海博物馆藏 |

晚期 | 行书 | 行书东坡词轴 | 上海博物馆藏 |

行书 | 行书临阁帖册(八开) | 上海博物馆藏 |

楷书 | 楷书自书敕诰册 | 上海博物馆藏 |

乐毅论 局部 纸本 广东省博物馆藏

创作内容

董其昌的绘画著作主要有《画禅室随笔》《画旨》《容台集》。董其昌在绘画领域上起着承前启后的作用,奠定了水墨山水发展的基石,形成了的正统画派。董其昌的绘画创作在技法上大致可分三类:一类是以表现笔法为主,如《高逸图》《容川色图》《关山雪霁图》等,表现为简洁干淡,层次清晰;第二类作品以表现墨法为主,如天启元年(1621) 所作的《山水图》;第三类则是设色作品,以黄公望的浅绛法为主,如《层峦暖翠图》《青绿山水图》,也有少量的没骨青绿山水,如《昼锦堂记书画图》《仿张僧繇山水图》等。

下表为其部分美术作品:

| 作品名称 | 创作时间 | 篇幅 | 收藏地 |

早期 | 山居图扇页 | 万历十一、二年(1582/1583) | 纵16.0厘米 横47.4厘米 | 现藏上海博物馆藏 |

纪游图册(十六开) | 万历二十年(1592) | 纵33厘米 横17.8厘米 | 安徽博物院藏 |

中期 | 燕吴八景图册 | 万历二十四年(1596) | 纵24.4厘米 横16厘米 | 大都会艺术博物馆藏 |

仿梅道人山水图轴 | 万历三十二年(1604) | 纵97.35厘米 横38厘米 | 浙江省博物馆藏 |

嘉树垂荫图轴 | 万历三十六年(1608) | 纵97.8厘米 横41.9厘米 | 上海博物馆藏 |

盛期 | 宝华山庄图册(八开) | 万历四十八年至天启五年(1620-1625) | 纵29.4厘米 横22.8厘米 | 上海博物馆藏 |

仿米五洲山图卷 | 万历四十三年(1615) | 纵15.2厘米 横278厘米 | 上海博物馆藏 |

青卞图轴 | 万历四十五年(1617) | 纵224.5厘米 横67.2厘米 | 克利夫兰艺术博物馆藏 |

晚期 | 书画合璧卷 | 崇祯五年(1632) | 纵27.2厘米 横210.4厘米 | 上海博物馆藏 |

岚容川色图轴 | 崇祯元年(1628) | 纵139厘米 横53.5厘米 | 故宫博物院藏 |

青山白云红树图 绢本设色 广东省博物馆藏

董其昌在世时,字画便十分有名,前来求画的人络绎不绝。但董其昌身居要职后倦于应酬,对于一般的求画者,都让人代笔,而为其代笔的人也非常之多。一次,董其昌的座师收集了很多他的字,让董其昌来鉴定优劣。董其昌仔细地挑选了一副结构绵密的字表示,这是他的得意之作,不是近来写就,他如今没有这样的腕力。话音刚落,一位宾客笑着说道:“这是我写的”。

真假董其昌

当时新安有一富商,喜好董其昌的字画想要收藏。但当时有许多为董其昌代笔的人,他担心收来的不是真迹,便联系董其昌的门客,带着厚礼前往拜访董其昌。富商亲眼看着董其昌挥笔写下一副字,心中大慰。次年,富商来到松江华亭府办事,路过董府时,看见一人坐着小轿进府,路人都说是董其昌回府了。富商见了觉得这人和去年为他写字的判若两人,于是蹲守门口,待董其昌出来时仔细分辨。董其昌出来后,富商发觉果然不是同一人,于是连声叫屈。董其昌闻声止步,询问缘由。富商将前因后果说清,董其昌看他诚心,便亲自为他写了一副字。

人物争议

据《明史》记载,万历三十四年(1606年),董其昌因得罪势家,以致被砸公署。这件事在不同记载中,流传着不同说法。在明人所著《民抄董宦事实》中的记载为,万历四十三年(1615年)八月,董家婢女绿英探望生母未回,董其昌次子董祖常遂指使家奴于夜里进入陆兆芳家中,掳掠其家资什物,诱淫并强抢绿英。董家、陆家因此对簿公堂,经乡绅劝解,陆家忍下此事,抱病不出。但松江府因此流言四起,百姓不满董家强行霸道,为陆家受辱一事叫屈。董其昌因此恼怒,查询得知流言缘于一说书瞎子,此人又推脱来源同城生员范昶。范昶拒不承认,被董其昌威逼立下毒誓,回家后不满十日,便因忧忿暴毙。随后范昶老母、妻子龚氏前往董宅讨要说法,反而遭到虐待和毒打。这一凶恶行径被众人眼见,事件迅速传播、扩大,民众因此群情激奋。次年春天,由松江府娄县、上海、华亭三县生员率众发难,包围董宅,随后三县百姓亦赶至华亭,合计万人。董氏住宅因此被烧毁、财物被抢。董其昌声名受损,随后避地苏州一带,直到秋天事件平息,才敢回到华亭,史称此次江南的民变事件为“民抄董宦”。有人由此认为,董其昌是横行乡里、无恶不作的乡绅代表。

但在明人佚名所著《民抄董宦事辑》中表示,由于晚明地区蓄奴之风盛行,导致奴仆变主投靠别家,从而造成新、旧主人之间的纠纷,引发“奴变”。现代研究学者马躏非所著《董其昌研究》中,认为《民抄董宦·附录·权斋老人笔记》的记载较为公允,“民抄董宦”事件的根本原因就是由于奴变导致,责任不能全在董家一方中。

人物关系

关系 | 名称 | 简介 |

父亲 | 董汉儒,字子策,号斋白 | 为金山卫庠生,在私塾教书为生 |

母亲 | 沈氏 | |

妻子 | 龚氏 | |

长子 | 董祖和,字孟履,号起玄 | 生母龚氏,配潘氏。子庭、广、用威、鹿 | 上海禀生,荫入国学,选都察院照磨,升工部营缮司主事 |

次子 | 董祖常,字仲权,号得庵 | 生母陆氏,配潘氏。子延年、康、虞、事 | 华亭库生,以荫选太常寺典簿,升南京应天府通判,升刑部江西司主 |

三子 | 董祖常,字仲权,号得庵 | 生母刘氏,配徐氏。子黄中、建中 | |

四子 | 董祖源,字季苑,号瀛山 | 生母唐氏,配王氏。子之帷 | |

相关作品

出版年份 | 作品名称 | 作者 |

1988年11月 | 《董其昌研究文集》 | 《朵云》编辑部 |

1988年3月 | 《董其昌系年》 | 任道斌 |

2003年4月 | 《董其昌与山水画南北宗》 | 曹玉林 |

2007年6月 | 《董其昌书法精选》 | 白立献、卢荻、陈培主编 |

2010年5月 | 《董其昌研究》 | 马躏非 |

2019年6月 | 《董其昌和他的江南》 | 上海博物馆 |

2020年9月 | 《董其昌传》 | 孙炜 |

后世纪念

墓地

董其昌逝世后于明崇祯九年(1636年)葬于松江俞塘北,次年迁葬苏州渔洋山。其具体位置有两处,一在吴县骨口乡阳家场,现已规整为桑地。另一处在渔洋山湾里,墓葬规制很大,墓前有石龟石狮及石碑等,均倒仆山中。墓穴仍在,为吴县县级文物保护单位。

上海醉白池公园

上海醉白池公园位于上海市松江区人民路,是国家AAAA级旅游景区,占地5公顷。原为宋代松江进士朱之纯的私家宅园,明万历年间董其昌曾在此筋咏挥毫,清画家顾大申在旧园址上重建,将此园命名为“醉白池”。松江区以董其昌书画艺术为主线,在园内建立了专门性艺术博物馆对其进行纪念与作品展览。即董其昌书画艺术博物馆,馆内现有藏品多为松江地区传统书画作品,以董其昌书画作品为主,另有其他松江画派、云间书派代表名家书画作品。

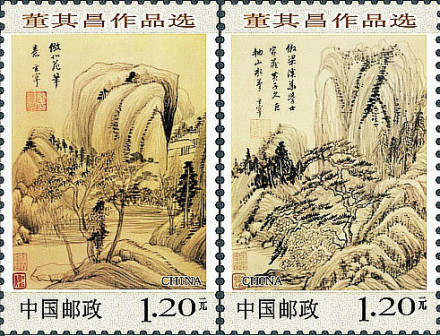

邮票

纪念邮票《董其昌作品选》,2010年发行。

艺术形象

2020年7月14日,大型原创历史话剧《董其昌》在松江洞泾镇社区文化活动中心剧场上演,该话剧由松江区人民政府和上海戏剧学院联合出品,上海戏剧学院教授陆军、肖留编剧,田蕤饰演董其昌。讲述了一代书画大师董其昌作画、为官、处事的故事,穿插发生在松江这片土地上的国事、家事、书画事。

注释

[a]意指开导、劝谏君王

[b]也称松江派