简介

学校位于大秦故都、国家级历史文化名城——咸阳,有渭城和秦都两个校区,校园占地800余亩,有实习实训基地2650亩,校舍建筑面积50余万平方米。学校面向全国28个省(市)、自治区招生,现有全日制在校生、留学生18000余人。

学校设有17个二级学院、33个研究机构,有本科专业51个(师范类专业27个、非师范类专业24个),涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。拥有图书馆2个,图书馆总面积达到32358m²,阅览室座位数2836个。图书馆拥有纸质图书202.11万册,生均纸质图书111.38册。拥有电子期刊25.20万册,学位论文407.80万册,音视频115500小时。

历史沿革

陕西师范大学咸阳专修科

根据教育部1978年3月电话会议精神,为了加快基础教放育急需的中学师资培养,陕西省革命委员会批转省高教局《关于举办陕西师范大学西安、咸阳、渭南、榆林专修科的一些意见》,决定成立陕西师范大学咸阳专修科。

咸阳师范专科学校

1978年12月28日,教育部印发《关于同意复和增设一批高等学校的通知》,在全国恢复和增设普通高等学校69所,其中陕西省7所。咸阳师范专科学校被正式批准命名。校址确定在咸阳市,批准开设中文、数学、物理、化学、政教、历史、地理、生物等8个专业,学制三年。1978年4月至1979年8月办学期间,该校的办学条件十分简陋,并且存在教师队伍不足,内部管理结构也不够健全。1979年9月后,该校进入飞速发展时期。学校基础建设进一步完善,基本具备了办学条件。从1980年起,该校事业计划、劳动工资计划、经费计划、统配物资计划纳入国家计划,归口省高教局负责,同年底还将该校行政业务领导全部划归省高教局。1984年后的14年,该校步入成熟时期,并坚持为农村基础教育服务,重视加强专业建设,提供教学质量,在这期间逐渐形成了具有特色的学生教育管理体系,同时学校内部管理体质也进行了稳步改革。

咸阳师范学院

1996年6月18日,咸阳市政府研究并经市委同意,咸阳教育学院与咸阳师范学院合并。同年11月,在上级部门支持下,完成了原武功师院学校的搬迁合并工作。1997年5月,陕西省人民政府陕政办函批复,将武功师范学校更名为咸阳师范学校。

2001年5月,原咸阳师范专科学校与成立于1983年的陕西省咸阳教育学院合并,校名为咸阳师范学院。陕西省咸阳教育学院的前身是原咸阳地区教师进修学校,成立于1963年,校址设在三原县,后迁往周至县哑柏镇,在“文化大革命”中停办,1979年开始恢复并筹建新址,后经过发展,于1983年成立陕西省咸阳教育学院。

2004年10月,陕西省广播电视大学咸阳分校并入咸阳师范学院。陕西省广播电视大学咸阳市分校经历了咸阳地区电大工作站、陕西广播电视大学咸阳市分校、与陕西省咸阳教育学院分离独立办学等几个时期。

2016年7月,陕西省机电工程学校划归该院。

学校规模

院系设置

学校设有17个二级学院,本科专业51个(师范类专业27个、非师范类专业24个),涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。

专业学院 | 开设专业 |

文学与传播学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、播音与主持艺术、秘书学 |

数学与统计学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学 |

物理与电子工程学院 | 物理学、电子信息科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、电磁场与无线电技术 |

化学与化工学院 | 化学、材料化学、生物科学、化学工程与工艺 |

历史文化学院 | 历史学专业、文物与博物馆专业 |

地理与环境学院 | 地理信息科学专业、土地资源管理专业、测绘工程专业、地理科学专业 |

外国语学院 | 英语专业、日语专业 |

马克思主义学院 | 师范类思想政治教育专业 |

计算机学院 | 智能科学与技术专业(职业教育师范)、软件工程、计算机科学与技术专业、物联网工程专业 |

体育学院 | 体育教育专业、舞蹈表演专业 |

美术学院 | 绘画专业、美术学专业 |

于右任书法学院 | 书法学专业 |

音乐学院 | 音乐学、舞蹈学、舞蹈表演 |

教育科学学院 | 教育技术系、小学教育系、学前教育系、应用心理系、特殊教育系 |

经济与管理学院 | 陕西省旅游管理特色专业、经济学专业、文化产业管理专业、国际商务专业、公共事业管理专业、社会工作专业、物流管理专业、财务管理专业、旅游管理专业 |

设计学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |

职业技术学院 | 学前教育、小学数学教育、中文、旅游管理、应用英语、计算机应用技术 |

继续教育学院(咸阳开放大学) | 文史、理工、财经、农学、医药、艺术类等65个专业(本科22、专科43) |

教学建设

专业建设

截至2022年11月,学校现有国家级专业综合改革试点项目1项,国家级一流专业2个,国家级课程思政示范项目1项,省级一流专业14个,省级名牌专业、特色专业等8个,省级专业综合改革试点项目4项。

国家级专业综合改革试点项目:学前教育专业

国家级一流专业:汉语言文学、学前教育

省级一流专业:学前教育、化学、计算机科学与技术、数学与应用数学、汉语言文学、物理学、书法学、英语、地理科学、思想政治教育、历史学、小学教育、电子信息工程、生物科学

精品课程

截止2022年11月,学院已建成省级精品资源共享课程26门,省级一流本科课程15门,省级教师教育类在线开放课程1门,省级创新创业课程3门,省级精品课程1门,省级职业教育精品课程3门,校级重点课程107门,校级优秀网络示范课程3门,慕课14门;国家级课程思政示范课程1个、省级课程思政示范课程2个,建设校级课程思政示范课47门,校级课程思政示范中心1个。

类别 | 专业名称 |

国家级课程思政示范课程 | 学前音乐教学法 |

省级课程思政示范课程 | 学前音乐教学法、无机化学 |

省级教师教育类在线开放课程 | 教育环境中跨文化交流的秘密 |

省级高校创新创业教育课程 | 大学生创新创业教育、信号与系统、创业管理 |

省级一流本科课程 | 无机化学、电动力学、奥尔夫音乐教学法、大学生创新创业教育、大学生职业生涯规划、篆书临摹与创作、英语阅读(阅读I&阅读 II)、J2EE 软件开发技术、学前卫生学、新能源概论、外国文学、教育心理学、运动解剖学、高等代数 |

虚拟仿真实验教学一流课程 | 化工原理及工艺 虚拟仿真实训 |

省级精品在线开放课程 | 教育环境下跨文化交际 |

陕西省职业教育在线精品课程 | 学前教育学、中国古代文学、C++程序设计 |

以上资料来自 |

教学成果

截至2022年6月,学校共获得省级高等教学成果奖17项,其中一等奖4项、二等奖13项;获得省级基础教育教学成果奖2项,其中一等奖1项、二等奖1项;省级教改项目、省级教学成果奖、省级优秀教材奖等52项;省级以上大学生创新创业训练计划项目461项,获省部级以上各类学科竞赛奖2000余项。

学科建设

截止2022年5月,学校有1个省级优势学科(历史地理学),7个校级重点学科,9个校级扶持学科。

师资规模

截至2022年11月,学校现有教职工1300余人,专任教师935人、外聘教师225人,折合1047.5人,专任教师中具有教授、副教授等高级职称人员400余人,博士、硕士占比90%以上。省级教学团队6个,教师中有享受国务院特殊津贴3人,"陕西省有突出贡献中青年专家”“三秦人才”、中青年科技创新领军人才、科学技术奖评审专家、社科联专家等50余人,全国优秀教师、师德先进个人3人,省级优秀教师、教学名师、师德标兵28人,咸阳市跨世纪学术技术带头人、科学技术拔尖人才、有突出贡献专家、三五人才8人,校级青蓝人才34人。

类别 | 名单 |

陕西高校人文社会科学青年英才 | 王长顺 |

三秦人才 | 梁安和、王明军 |

陕西省有突出贡献专家 | 安振平 |

中青年拔尖人才 | 张宣妮、张为元、王文博、张宝强 |

国际交流

截至2022年11月,学校已与美国、德国、澳大利亚、韩国、日本等27个国家及香港、台湾地区100余所大学、科研机构建立了友好合作关系,1000余名师生通过“项目”带动,分别赴菲律宾、泰国担任汉语志愿者、赴新加坡幼儿园任教、赴韩国开展交换交流、游学活动以及通过“2+2”“3+1”的形式赴美国、韩国留学攻读双学位和硕士、博士学位。先后聘请10个国家的100余位外籍教师来校任教,已培养留学生数百名。

学术研究

科研平台

科研机构

学校共设有校级重点科研平台7个,校级一般科研平台19个。

科研基地

“关中古代陵寝文化研究中心”是2009年陕西省立项建设的第三批陕西省高校哲学社会科学重点研究基地。经过三年的建设和发展,基地已经完成了建设期的目标任务,通过了省教育厅专家组评审验收。该中心依托咸阳师范学院资源与历史文化学院、经济管理学院、文学与传播学院、设计学院等二级学院的优势学科,形成了关中古代陵寝区域环境变迁、关中陵寝文化旅游资源开发和陵寝文学、艺术遗产研究三个研究方向。

咸阳发展研究院

“咸阳发展研究院”由咸阳市人民政府主办,于2009年8月成立,是为有效利用市内外科教资源,发挥西咸一体化的区位优势,以咸阳师范学院为依托,以项目为载体,研究咸阳社会发展中的重大战略问题、寻找有效的解决方案、开放式运行的研究机构。该院挂靠在咸阳师范学院,实行理事会领导下的院长负责制,理事会是咸阳发展研究院的最高决策机构。

科研资源

图书馆

截至2022年09月底,学校拥有图书馆2个,图书馆总面积达到32358m²,阅览室座位数2836个。图书馆拥有纸质图书202.11万册,生均纸质图书111.38册。拥有电子期刊25.20万册,学位论文407.80万册,音视频115500小时。2021 年图书流通量量达到446万本次,电子资源访问量335.56万次,当年电子资源下载量 79.80万篇次。图书馆全面实现了计算机管理,使用ILASII图书馆自动化集成管理系统。 实现文献采访、编目、流通、期刊管理等一体化。

学术期刊

《咸阳师范学院学报》于1986年创刊,曾获“全国高校社科优秀期刊”、陕西省“高校社科优秀期刊”“优秀科技期刊奖”“编辑出版优秀奖”。其中“秦汉文史研究”栏目连续获得全国和陕西省高校社科学报优秀栏目奖。编辑出版《秦汉研究》,秦汉文化研究在全国具有一定影响力。

科研成果

咸阳师范学院的科研成果涵盖了论文、专著、专利以及各种奖励。近年来,学校先后承担国家级科研项目53项,省部级科研项目476项;获省部级科研奖励22项,厅局级科研奖励120余项。教职工在国内外学术期刊发表论文5400余篇,其中核心期刊900余篇,被SCI、EI等收录300余篇。中国史(历史地理学)为省级优势学科,“关中古代陵寝文化研究中心”“陕西乡村基础教育发展研究中心”为陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地。设有陕西省社会科学普及基地、陕西省吴宓研究会、陕西省刘古愚研究会、咸阳市和杨凌示范区教师教育中心、咸阳市干部教育培训基地、咸阳发展研究院和泾阳茯茶文化研究与传播中心。

学院2016年度获得陕西省人民政府、陕西省教育厅、咸阳市人民政府三个部门共计8项成果奖;2014年度获得陕西省人民政府、陕西省教育厅、陕西省科技厅、咸阳市人民政府四个部门共计8项成果奖。

附属机构

咸阳师范学院附属中学创建于1985年,隶属咸阳师范学院,是一所包含小学部、初中部、高中部在内的十二年一贯制学校。2014年,高中部成功创建为省级标准化学校。学校占地面积12870平方米,建筑面积9144.96平方米,现有教学班53个,学生2839名,教职工159人。

校园文化

校训

该校校训为“厚德博学”,校训是学校历史和文化的积淀,是学校精神和灵魂的象征,是学校办学理念的集中体现,是师生员工共同遵守的行为规范和基本准则。校训对于激励师生员工弘扬传统、开拓创新、奋发向上,增强荣誉感、责任感和使命感,具有特殊的意义。

“厚德”一词,语出《易·坤卦》:“地势坤,君子以厚德载物”。在先哲们看来,唯有“德行宽厚、有仁义之心”,方能立足于天下,获得生命之“至道”。“厚”也有推崇、重视之意。所以,“厚德”就是要求人们重视自己的道德和品行,自觉向有德行的人学习,不断塑造自己的良好品质。

“博学”则见于《论语》及《礼记》。《论语·子罕》中有言:“达巷党人曰:大哉孔子!博学而无所成名。”以此来赞扬孔子的渊博学识和高尚品行。《礼记·中庸》十九章有云:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。以此来说明为学的几个层次或阶段。“博学之”意谓为学首先要广泛地猎取,培养充沛而旺盛的好奇心。“博”还意味着博大和宽容,即为学应具有世界眼光和开放胸襟,真正做到“海纳百川、有容乃大”。“博”又有丰富、渊博之意,人云:学贯中西乃为博。而“学”的意思不仅有学问、学识,还有一层意思是指修养。因此,从现代意义上讲,“博学”指不仅有渊博的知识,而且有严谨的治学态度和高雅的志趣,温文尔雅的风度气质和人格修养。

校徽

校徽包含徽志和徽章。学校徽志整体为圆形,由咸阳师范学院的中英文名称和“咸阳”两字的英文首字母“X”和“Y”构成。学校徽章为教职工和学生佩戴的题有校名的长方形证章。

释义:

1.校徽设计思路源于咸阳悠久的历史文化。校徽整体设计为圆形,由咸阳师范学院中英文名称和“咸阳”两字的英文首写字母“X”和“Y”构成。中文采用中国书法家协会主席启功先生手写体,英文采用“AvantGarde Md Bt”,寓意咸阳师院包容博大的办学思想。

2.由字母“X”和“Y”组合的图形,犹如知识海洋中奋力拼博、勇往直前的“帆船”,代表了咸阳师院曲折而又灿烂辉煌的奋斗历程;又像一只衔着彩带、振翅翱翔的“大鹏”,向人们展示咸阳师院一展宏图的凌云之志,体现出咸阳师院追求卓越,不断求索的办学理念。

3.图形中的“X”既似“彩带”又似知识海洋中的“波涛”。“彩带”象征华夏文明的延续,“波涛”隐喻培育出的人才“青出于蓝而胜于蓝”。

4.校徽采用深红色。深红色深沉、厚重、博大,是凝聚力的表现,是厚重历史氛围和浓郁文化色彩的体现,它象征着师范教育渊源流长,播种文明。

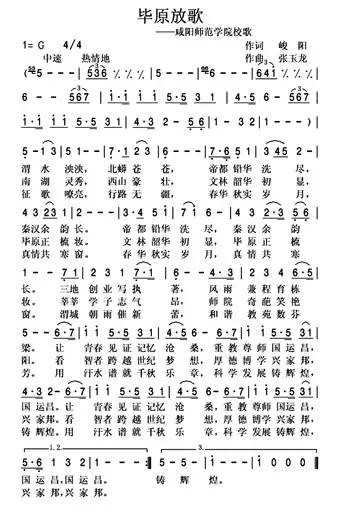

校歌

该校的校歌是《毕塬放歌》,由峻阳作词、张玉龙作曲。

释义:

以“毕原放歌”为题,即以学院所在地的历史名称“毕原”作为代称,表现学院立足于周秦汉唐故地,传承文明,谱写高等教育的时代新篇的豪迈情怀。本曲共分为三个小节,第一部分反映学校的地域特色和人文积淀的独特内涵,以及在近三十年办学历程中历经变迁的沧桑;第二部分着力描写近年来学院在实施跨越式发展征程中校园面貌的变化;第三部分既赞颂了师生在科学发展观的引领下谱写辉煌篇章的实干精神和真挚情怀。

校园环境

渭城校区

位于陕西省咸阳市渭城区文林路43号,主要接收本科专业学生。

秦都校区

该校区于2016年9月12日正式启用,位于陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号,主要接收高职专业学生。

标志性建筑

学校的主门为东大门,拥有鼎成天下、日晷、陶行知像等标志性建筑。

东大门

教学楼

图书馆

十六层的图书馆是学院的标志建筑。

鼎成天下

日晷

陶行知像

行政管理

现任领导

职 务 | 姓名 |

党委书记 | 赵万东 |

党委副书记、校长 | 舒世昌 |

党委副书记 | 袁 也 |

党委副书记 | 周群英 |

副校长 | 毛龙灿 |

副校长 | 王长顺 |

副校长 | 张 弘 |

以上资料来自 | |

历任领导

历任党委书记信息 |

学校名称 | | 任职时间 | 时任职务:党委书记 |

陕西师范大学 咸阳专修科 | 党委副书记 | 程志坤 | 1978.10-1980.8 |

咸阳师范专科学校 | 党委副书记,主持工作 | 高尔谦 | 1980.8 -1983.10 |

党委副书记 | 1983.10-1987.3 |

党委书记 | 赵洪秀 | 1983.10-1994.5 |

党委书记 | 宋忠泰 | 1994.5 -1997.3 |

党委副书记 | 赵和兴 | 1987.3 -1994.5 |

党委书记 | 1997.3 -2002.3 |

党委副书记 | 华 程 | 1992.12-2002.3 |

党委副书记 | 任义民 | 1997.3 -2002.3 |

咸阳教育学院 (咸阳师范学校) | 党委副书记 | 范凌波 | 1996.3 -2002.2 |

党委副书记 | 刘存念 | 1995.3 -2000.8 |

院级调研员 | 2000.9 -2002.2 |

咸阳师范学院 | 党委书记 | 杨成军 | 2002.3 -2008.4 |

党委副书记 | 张书玲 | 2004.11 -2007.2 |

党委书记 | 丁文锋 | 2008.6 -2010.3 |

党委书记 | 赵怀礼 | 2010.6-2015.1 |

党委副书记 | 刘彬 | 2008.6-2015.1 |

党委副书记 | 王国良 | 2002.3-2015.1 |

党委副书记 | 彭斌孝 | 2002.3-2010.2 |

工会主席 | 2003.6-2010.2 |

纪委书记 | 白育伟 | 2002.3 -2008.4 |

纪委书记 | 王大学 | 2011.5-2014.8 |

党委书记 | 刘彬 | 2015.1-2018.5 |

党委副书记 | 李宗领 | 2015.1-2018.5 |

党委副书记 | 马智勇 | 2016.7—2020.4 |

纪委书记 | 王启和 | 2015.7—2019.12 |

党委副书记、纪委书记、监察专员 | 2019.12—2022.5 |

以上资料来自 |

优秀校友

姓名 | 在校经历及毕业成就 |

王极兵 | 2015年本科毕业于咸阳师范学院电气工程及其自动化专业,2018年硕士毕业于西安理工大学电气工程专业,毕业后从事新能源汽车零部件软件开发工作,现为高级软件开发工程师 |

石灵云 | 物理与电子工程学院2013届校友,深圳艾比森光电股份有限公司西北、西南大区市场总监 |

李炳恩 | 物理与电子工程学院电气专业2020届校友,新疆生产建设兵团第十四师昆玉市224团党建工作办公室一级科员 |

赵立莹 | 93届英语专业校友,教育学博士、西安建筑科技大学教授、西安欧亚学院教师发展中心主任、韩国首尔科技大学博导,主要研究方向为研究生教育、高等教育评估、教师发展。出版专著4部,发表学术论文50篇 |

樊星彤 | 1998届化学系校友,永寿县中学高级教师,陕西省第六批学科带头人、陕西省教学能手、陕西省新课程骨干教师、陕西省生物竞赛优秀辅导教师、咸阳市高中生物学科带头人、咸阳市高考生物专家组核心成员,咸阳市教学能手、咸阳市生物学会理事,先后荣获“拔尖人才、槐乡英才、最美教师、首批名师工作室主持人”等荣誉 |

荣誉

学院先后荣获“全国语言文字工作先进集体”“全国社会实践先进集体”“国家级语言文字规范化示范校”、陕西省“文明校园”、陕西省“园林式单位”、陕西省“依法治校示范校”、陕西省教育系统“先进基层党委”“陕西高校先进校级党委”、陕西省“平安校园”等称号。2021年获批“十四五”教育强国推进工程优质师范院校储备院校。2017年被确定为拟新增硕士学位授予单位立项建设单位,2018年获批“陕西省一流应用型本科院校”建设单位,2019年获批国家体育美育浸润行动计划。2022年4月入选教育部师范教育协同提质计划参与帮扶高校,5月入选苏陕协作帮扶单位,6月被确定为陕西省深化新时代教育评价改革试点单位。