《牡丹亭》是明代著名文学家汤显祖的名作,是中国古典戏剧中的珍品。

本页面主要目录有关于牡丹亭的:创作背景、作品简介、版本信息、人物介绍、作品主题、艺术特色、改编作品、作品价值、评价和影响、译本、相关争议、相关景点等介绍

《牡丹亭》是明代著名文学家汤显祖的名作,是中国古典戏剧中的珍品。

本页面主要目录有关于牡丹亭的:创作背景、作品简介、版本信息、人物介绍、作品主题、艺术特色、改编作品、作品价值、评价和影响、译本、相关争议、相关景点等介绍

牡丹亭

还魂记

汤显祖

传奇剧戏曲

爱情

明代

杜丽娘和柳梦梅的爱情故事

共五十五出

2015年4月第1版

《牡丹亭》题材源于《搜神记》和《类苑》,《牡丹亭·题词》中提到“传杜太守事者,仿佛晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事,予稍为更而衍之。至于杜太守收拷柳生,亦如淮阳王收拷谈生也”。它讲述了太守之女杜丽娘与梦中书生柳梦梅幽会,醒来相思而死,后化为鬼魂与柳梦梅相恋,最后排除万难、终成眷属的故事。《牡丹亭》深刻展示了人的自然本性与封建社会道德的冲突,主人公为了理想抗争不息、追求爱情自由和个性解放。

《牡丹亭》是中国戏曲史上浪漫主义的杰作,具有卓越的思想艺术成就,被翻译成英、德、日等多国文字而广泛传播。

汤显祖(公元1550-1616年),字义仍,号海若,又号若士,江西临川(今抚州)人。出生于书香世家,从小接受良好的文化教育,青年时期已有文名。十三岁师从左派王学大师罗汝芳,“百姓日用即道”的理论为他种下同情百姓疾苦、反抗程朱理学的思想种子。在《牡丹亭》中,他为被摧残的青年人发出呼声,即与他接受的这种平民思想有关。成年后,他与思想家李贽交往,使他反抗封建礼教的思想得到进一步发展。他又与佛学大师达观交友,形成了自己的“情至”说,“以情抗争”是《牡丹亭》中杜丽娘形象的主要指导思想。文学上,他反对复古主义。在戏曲创作上,他反对重形式轻内容的倾向,使得《牡丹亭》不为曲律所缚,以刻画人物的精神世界为重。在政治上,他不满明朝腐朽,被贬为小官。后辞官回乡,从此潜心于文学创作,他把对封建制度的不满和愤慨寄托于诗词戏曲。

明代特别重视“女德”,统治者编写《女戒》来警示天下女性,并大力表彰贞女节妇,树立“贞节牌坊”。《明史·列女传序》描述当时的忠贞节烈之女“著于实录及郡邑志者,不下万余人”。由此可以看出,封建礼教杀人不见血,残害了万千女性的幸福。当时,程朱理学走俏,理学家们大肆宣传“存天理,灭人欲”,他们口中的“天理”即封建道德礼教,“人欲”即人的欲望情爱,这种“存”和“灭”必然产生矛盾冲突。汤显祖在《牡丹亭记题词》中写道:“第云理之所必无,安知情之所必有邪?”明确宣告《牡丹亭》的主要知道思想是要揭示“理”与“情”的矛盾冲突。

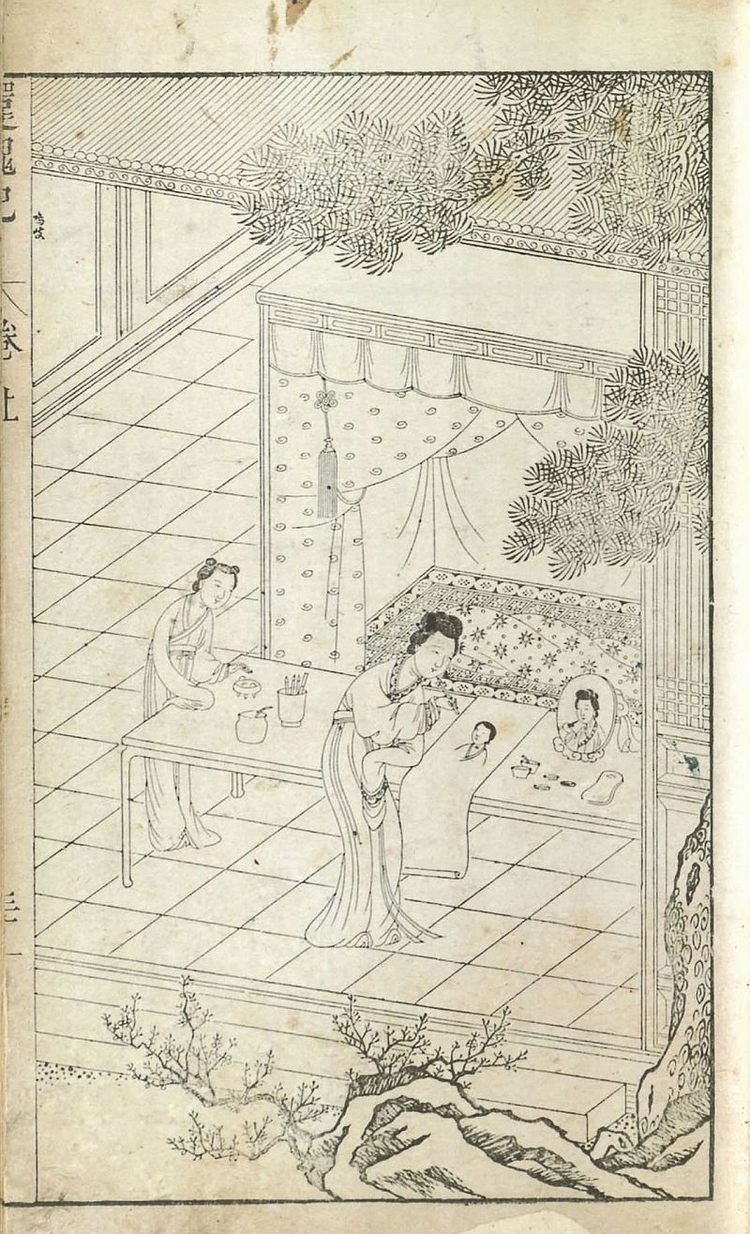

女主人公杜丽娘天生丽质,多愁善感,正值情窦初开的年纪。但因为封建礼教禁锢,得不到自由和爱情。父亲杜宝聘请了一位老师陈最良来给她授课,先生讲解的《诗经》中的“关关雎鸠”触动了杜丽娘的心弦,使她情思涌动。数日后,丫鬟春香发现一花园,并带她去游园,归来后杜丽娘梦到自己与书生柳梦梅在园中牡丹亭幽会,互诉衷肠。醒来后寻梦到牡丹亭,未见书生,才知是梦。之后她相思成疾,黯然销魂,最终香消玉殒。其父在升官上任前,将杜丽娘葬于花园梅树下,修成梅花庵观。之后柳梦梅进京赶考途中偶感风寒,下榻于此。病愈后他与杜丽娘的鬼魂相遇,两人恩爱有加、如胶似漆。后杜丽娘死而复生,与柳梦梅结为夫妻。杜宝不信女儿死而复生,竭力阻止两人姻缘。后柳梦梅高中状元,由皇帝做主,这才父女相认、夫妻团圆。

章节 | 目录 | 章节 | 目录 |

第一出 | 标目 | 第二十九出 | 旁疑 |

第二出 | 言怀 | 第三十出 | 欢挠 |

第三出 | 训女 | 第三十一出 | 缮备 |

第四出 | 腐欢 | 第三十二出 | 冥誓 |

第五出 | 延师 | 第三十三出 | 秘议 |

第六出 | 怅眺 | 第三十四出 | 诇药 |

第七出 | 闺塾 | 第三十五出 | 回生 |

第八出 | 劝农 | 第三十六出 | 婚走 |

第九出 | 肃苑 | 第三十七出 | 骇变 |

第十出 | 惊梦 | 第三十八出 | 淮警 |

第十一出 | 慈戒 | 第三十九出 | 如杭 |

第十二出 | 寻梦 | 第四十出 | 仆侦 |

第十三出 | 诀谒 | 第四十一出 | 耽试 |

第十四出 | 写真 | 第四十二出 | 移镇 |

第十五出 | 虏谍 | 第四十三出 | 御淮 |

第十六出 | 诘病 | 第四十四出 | 急难 |

第十七出 | 道觋 | 第四十五出 | 寇间 |

第十八出 | 诊崇 | 第四十六出 | 折寇 |

第十九出 | 牝贼 | 第四十七出 | 围释 |

第二十出 | 闹殇 | 第四十八出 | 遇母 |

第二十一出 | 谒遇 | 第四十九出 | 淮泊 |

第二十二出 | 旅寄 | 第五十出 | 闹宴 |

第二十三出 | 冥判 | 第五十一出 | 榜下 |

第二十四出 | 拾画 | 第五十二出 | 索元 |

第二十五出 | 忆女 | 第五十三出 | 硬拷 |

第二十六出 | 玩真 | 第五十四出 | 闻喜 |

第二十七出 | 魂游 | 第五十五出 | 圆驾 |

第二十八出 | 幽媾 |

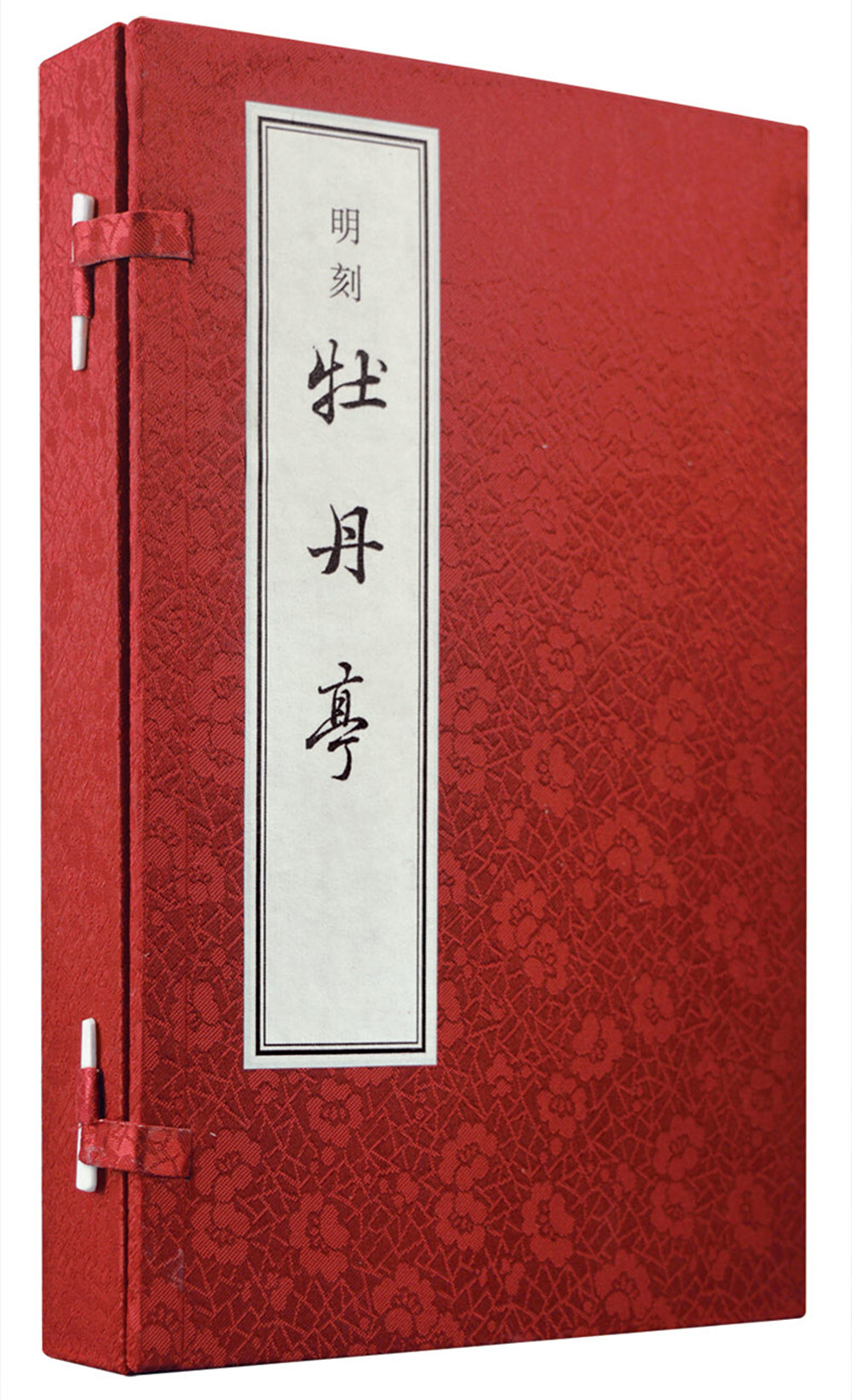

明清以来,《牡丹亭》的版本有白文本、改本、评本等多种形式。

白文本 | ||

版本 | 时间 | 卷数 |

明万历石林居士序刻本 | 明代 | 四卷和二卷 |

明万历刻《牡丹亭还魂记》 | 明代 | 二卷 |

明万历金陵唐氏文林阁刊本《牡丹亭还魂记》 | 明代 | 四卷 |

明朱元镇校本《牡丹亭还魂记》 | 明代 | 二卷 |

明天启五年(1625)武林梁台卿刊词坛双艳本《牡丹亭还魂记》 | 1625年 | 四卷 |

明末毛晋汲古阁刊《绣刻还魂记定本》 | 明代 | 二卷 |

台湾大学图书馆藏《牡丹亭还魂记》,明末刻本 | 明代 | 二卷 |

明末刻本《玉茗堂四种》,内有《还魂记》二卷 | 明代 | 八卷 |

明崇祯初年文立堂袖珍本《牡丹亭还魂记》 | 明代 | 四集二卷 |

清初竹林堂辑刻本《汤义仍先生还魂记》 | 清代 | 二卷 |

清初翻刻本《还魂记》 | 清代 | 二卷 |

清刻本《汤义仍先生还魂记》,收入《玉茗堂传奇》 | 清代 | 二卷 |

清道光二十五年刻本《还魂记》,收入《绣刻演剧十本》 | 1845年 | 二卷 |

清刊巾箱本《玉茗堂四种》,带耕书屋藏板 | 清代 | / |

麟衔阁藏板《玉茗堂四种》 | 清代 | 八册,含有《牡丹亭还魂记》二卷 |

《山西省图书馆古籍善本书目》记该馆藏有《玉茗堂四种》 | 清代 | 八卷,内有《牡丹亭还魂记》二卷 |

清嘉庆聚德堂藏本巾箱本《玉茗堂四种》 | 清代 | / |

清乾隆间怡府刻本《牡丹亭还魂记》(吴梅跋) | 清代 | 八卷 |

清巾箱本三妇原本《绣像牡丹亭》 | 清代 | / |

清芥子园刊本《牡丹亭还魂记》 | 清代 | 八卷 |

清光绪十二年积山书局石印本《牡丹亭还魂记》 | 1886年 | 二卷 |

清宣统二年上海育文书局石印本《牡丹亭还魂记》 | 1910年 | / |

清光绪三十四年贵池刘世珩校刊本,暖红室汇刻传剧第十二种《玉茗堂还魂记》 | 1908年 | 二卷 |

光绪三十四年上海同文咏记石印本《绘图牡丹亭传奇》 | 1908年 | 二卷 |

首图藏清朝本《牡丹亭还魂记》 | 清代 | 一册 |

清刻巾箱本《牡丹亭还魂记》 | 清代 | 四集四册 |

光绪三十四年上海群益书社出版《牡丹亭传奇》 | 1908年 | / |

上海点石斋石印本《绣像牡丹亭还魂记》 | 清代 | 一册 |

民国扫叶山房木石居影印明刊本《牡丹亭还魂记》 | 民国 | 二卷 |

民国申报馆售书处发行石印本《(绣像)牡丹亭还魂记》 | 民国 | 一册二卷 |

民国集成图书公司石印本《牡丹亭》 | 民国 | 一册 |

民国上海进步书局石印本《绣像牡丹亭传奇》 | 民国 | 二卷 |

标点本 | ||

版本 | 时间 | 出版社 |

纪兰香标点《牡丹亭》 | 1934年 | 上海大达图书局 |

钱南扬点校《牡丹亭》 收入《汤显祖集》 | 1962年(中华书局) 1973年(上海人民出版社) | 中华书局上海编辑所 上海人民出版社 |

钱南扬点校《汤显祖戏曲集》 | 1978年 | 上海古籍出版社 |

佐荣、宇文昭点校《牡丹亭》 收入《中国四大古典名剧》 | 1989年 | 浙江古籍出版社 |

俞为民校注《牡丹亭校注》 | 1996年 | 华正书局 |

《重图汇校牡丹亭还魂记》二卷 收入《暖红室汇刻传奇临川四梦》 | 1997年 | 江苏广陵古籍刻印社 |

吴书荫校点《牡丹亭》 | 1997年 | 辽宁教育出版社 |

胡天秤校点《牡丹亭》 收入《中国古代禁书文库》第3卷 | 1998年 | 中国文联出版公司 |

徐朔方笺校《汤显祖全集》 | 1999年 | 北京古籍出版社 |

汪榕培译,徐朔方、杨笑梅点校《牡丹亭》 收入《大中华文库》 | 2000年 | 湖南人民出版社 外文出版社 |

俞为民导读《牡丹亭》 收入《中国古典名剧导读》 | 2001年 | 黄山书社 |

汪龙麟审定《牡丹亭》 收入《国学备览》 | 2007年 | 首都师范大学出版社 |

版本众多,兹不一一罗列。

评本、改本 | ||

版本 | 时间 | 卷数 |

明泰昌元年吴兴闵氏朱墨套印本《牡丹亭记》 | 1602年 | 四卷 |

天启四年张氏会稽著坛校刊本《清晖阁批点玉茗堂还魂记》 | 1624年 | 二卷 |

天启四年著坛刻本《汤义仍先生还魂记》 | 1624年 | 二卷 |

明王思任批点《还魂记传奇》 | 明代 | 二卷 |

明刻安雅堂本《还魂记》 | 明代 | 二卷 |

明末蒲水斋校刻袁宏道评《批点牡丹亭记》 | 明代 | 二卷 |

天启间《柳浪馆批评玉茗堂还魂记》 | 明代 | 二卷 |

崇祯间沈际飞评点《牡丹亭还魂记》,明刻《玉茗堂传奇》八卷本 | 明代 | 二卷 |

清康熙三十四年刊梦园藏本《吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记》 | 1695年 | 二卷 |

清雍正间刻本《才子牡丹亭》 | 清代 | 不分卷 |

《新选牡丹亭还魂记全本》 | 清代 | / |

清康熙五十九年抄本《牡丹亭还魂记》 | 1702年 | 八卷 |

杨葆光手批《牡丹亭》 | 清代 | / |

江都省悟子批点还魂记 | 清代 | / |

臧晋叔订明万历间刻本《还魂记》,收入《玉茗堂四种曲》八卷 | 明代 | 二卷 |

明末刻古吴龙子犹改定《墨憨斋重定三会亲风流梦》 | 明代 | 二卷 |

明刻徐肃颖删润、陈继儒评《玉茗堂丹青记》 | 明代 | 二卷 |

清乾隆五十年冰丝馆重刻清晖阁批点本《玉茗堂还魂记》 | 1785年 | 二卷 |

徐日曦硕园删定《还魂记》 | 明代 | 二卷 |

半园删订本《还魂记定本》 | 清代 | 二卷一册 |

女,16岁,南宋初年江西南安太守杜宝的独生女。她容貌出众,温柔贤淑,执着坚韧,多愁善感,痴心重情。与书生柳梦梅梦中幽会后,相思成疾,郁郁而终。后还魂复生,与柳梦梅终成眷属。她虽接受封建礼教的熏陶,却对残酷现实有着反抗精神,追求个性解放,向往美好爱情。

原名春卿,男,20岁,岭南书生,唐代诗人柳宗元后裔,容貌英俊,气宇轩昂,博学多才,父母双亡,靠柳宗元的仆人之后人供养。虽生活窘迫,仍奋发图强,历经磨难,终于高中状元。他与杜丽娘因梦生情,忠贞不渝,为爱情敢作敢为。

杜丽娘的婢女,狡黠聪慧,伶牙俐齿。她发现了花园,并带领杜丽娘进入花园。某种意义上说,她是为杜丽娘推开封建礼教大门的人,她是汤显祖构想的另一个杜丽娘。

男,50多岁,杜丽娘之父,唐代诗人杜甫后裔,历任南安太守、淮扬安抚使、平章军国重事,文武双全。他是封建统治阶级正面人物的典型,默守陈规、顽固不化。他信奉封建理法教条,也恪尽职守、忧国忧民,深受皇帝器重,也受百姓爱戴。

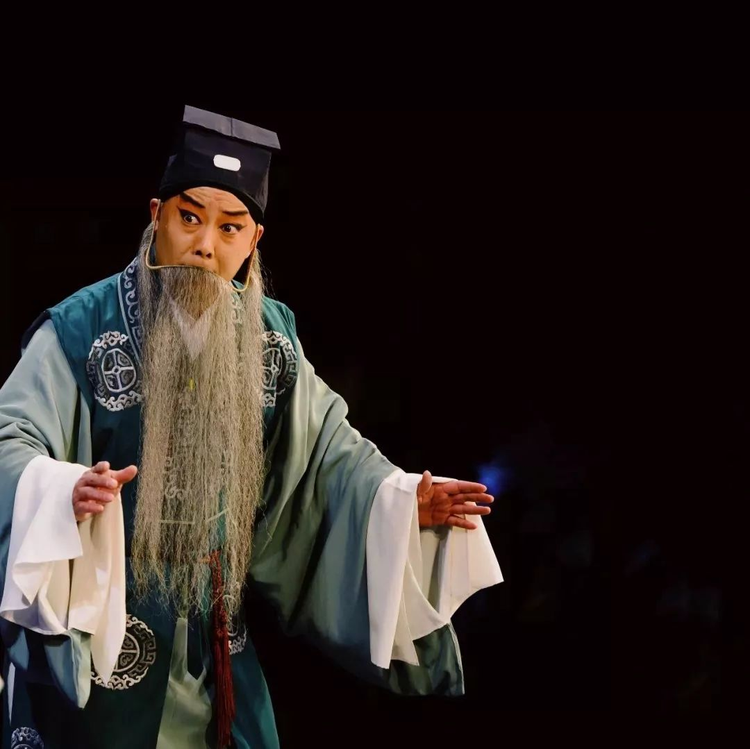

男,杜丽娘的家庭教师,年过六十,他是民间百科全书式的老秀才代表,无所不知,甚至还懂得医道。他在《闺塾》中死守儒家经典的教条,指挥教杜丽娘“思无邪”“收放心”,迂腐的样子令人忍俊不禁。明代教条思想的“存天理灭人欲”的陈腐封建教化系统在整个剧里的表现就是以陈最良为代表。

汤显祖在《牡丹亭》中写到:“情不知所起,一往而深”、“生者可以死,死可以生”、“生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也”,这是对主题的宣示,即“至情说”。潘志恒评论《牡丹亭》:“情之所之,不知其所始,不知其所终,不知其所离,不知其所合。在若有若无,若远若近,若存若亡之间,其斯为情之所必至。”也是对作品主题的深刻诠释。清人吴震生、程琼夫妇认为《牡丹亭》阐述了自然人性论、情爱论。到了近百年,文艺批评者强调了《牡丹亭》的人民性和反封建精神,并与明代思想解放运动相联系,阐明它所反映的爱情是时代精神的体现。《牡丹亭》通过描写杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,热情歌颂了大胆冲破封建礼教、追求爱情自由和个性解放的时代精神,对“存天理、灭人欲”的程朱理学作了形象透彻的揭露和批判。杜丽娘的父母、老师是“理”的代表,与杜丽娘追求个性解放和爱情自由构成了“理”和“情”的主要矛盾冲突,且表现了“情”战胜“理”的理想,表明了人欲、人性最终是不可战胜的。它反映了在那个时代,青年男女们要求冲破封建牢笼、获得爱情自由和个性解放的强烈愿望。同时又通过对杜宝爱国能臣这方面的描写,反映出一种崇高的民族气节和爱国精神。

王骥德在《曲律》中形容《牡丹亭》的词句“婉丽妖冶,语动刺骨”,让无数读者为之倾倒,让后世作家纷纷奉为楷模。

日常生活语言

《牡丹亭》的语言是以元曲本色传统为基础,将六朝骈文和唐五代词的神采糅入其中,精心锤炼之后创作出来的。为了表现人物的思想性格和人物之间的相互关系,并非一味寻求骈四俪六,而是使用通俗语言来加持。如在《闺塾》一出中,杜丽娘、春香和陈最良就是用的日常生活语言。在讲学间隙,陈最良与杜丽娘师生两人拉家常道:

杜:敢问师母尊年?

陈:目下平头六十。

杜:学生待绣对鞋儿上寿,请个样儿。

陈:生受了。依《孟子》上样儿,做个“不知足而屦”罢了。

四句问答都是家常话语,杜丽娘的热情和老师的迂腐已一目了然。

曲文含蓄

汤显祖同时也是诗人,他十分推崇自然含蓄、空灵传神的诗歌理论。在《惊梦》一出中,他如此刻画杜丽娘的心理活动:

【山坡羊】没乱里春情难遣,蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟,拣名门一例、一例里神仙眷。甚良缘,把青春抛的远!俺的睡情谁见?则索因循腼腆。想幽梦谁边,和春光暗流转?迁延,这衷怀那处言。淹煎。泼残生,除问天。

杜丽娘满腔翻滚着对爱情的渴望、对孤独的悲愤,口中之曲却含蓄自然流转。《牡丹亭》的文字在本色基础上讲求瑰丽,在瑰丽中又透出神韵。

曲文诗意

《惊梦》一出中“游园”部分诸曲将情、景、事完美结合,极得诗词寓情于景、情景交融的长处。如【步步娇】一曲:

袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌,整花钿,没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。步香闺怎便把全身现?

寥寥数语,写出了院内的春景,也描绘出杜丽娘爱春爱美的内心活动。虽然文字描写的是园中春光美景,却无不表现出杜丽娘对青春的热爱和对年华空逝的幽怨。

可以说,《牡丹亭》的幽默手法贯穿始终。在人物塑造上,作品对春香在《闺塾》中的描述、全剧对陈最良的刻画、全剧对石道婆的描写等,都用了明显的幽默笔调。在剧情上,宋军被强敌摧垮了信心,第十三出《御淮》中文官与武官的对话充斥着幽默;第四十四出《急难》,杜丽娘怕父亲固执,让柳梦梅把自己的画像带在身边,以取得父亲信任,谁知这画像反而成了柳梦梅作为劫坟贼的证据,使得柳梦梅被毒打,更是幽默;第四十七出《围释》,杜宝如儿戏般靠收买取胜,而非靠实力取胜,也是幽默;结局处,新科状元失踪,军校们忙着找状元,而状元郎正被作为劫坟贼关押、拷打,两相对比,亦是幽默的手笔。《牡丹亭》是悲剧,因为杜丽娘的追求个性自由始终是梦想,但其中又不乏插科打诨,给悲剧带来一些喜感。

《牡丹亭》在情节上用了大量对比的手法。如:杜丽娘在梦中获得爱情自由,但醒来却被母亲责骂;她的鬼魂能自由寻找情人,但生前却几乎没有行动自由;杜丽娘初上金銮殿,觉得朝臣百官“似这般狰狞汉,叫喳喳”,就算是在阎浮殿见着的青面獠牙也“不似今番怕”。这些描写,无不是对封建制度的大胆控诉。《冥判》中的花神和胡判官也对比鲜明,花神是爱情理想的保护者和支持者,胡判官自诩“正直聪明”,两者的对立实际上就是“情”与“理”的对立。

《牡丹亭》自问世以来已被改编成多种艺术形式,广泛上演。二十世纪初期,昆剧折子戏率先对《牡丹亭》进行戏曲搬演,清朝同光年间的诸位名伶演唱《牡丹亭》拉开了《牡丹亭》折子戏搬演的序幕。

20世纪初期《牡丹亭》昆剧折子戏表演信息概览表时间 | 地点 | 剧目 | 演唱者 |

1900 | 丹桂茶园 | 《牡丹亭·游园惊梦》 | 周凤林 |

1914 | 北京庆丰堂 | 《游园》《惊梦》《闹学》 | 梅兰芳 |

1915 | 不详 | 《牡丹亭·春香闹学》 | 梅兰芳 |

1916 | 双庆社吉祥园 | 《闹学》 | 梅兰芳 |

1917 | 春合社吉祥园 | 《闹学》 | 梅兰芳 |

1918 | 不详 | 《游园惊梦》 | 梅兰芳 |

1918 | 北京天乐园 | 《游园惊梦》 | 韩世吕 |

1919 | 北京新明戏院 | 《惊梦》 | 梅兰芳 |

1919 | 日本 | 《春香闹学》《游园惊梦》 | 梅兰芳 |

1921 | 上海广舞台 | 《牡丹亭》 | 苏州妹 |

1921 | 上海徐凌云宅 | 《拾画》《叫画》 | 殷震贤 |

1921 | 昆剧传习所 | 《牡丹亭·游园》 | “传”字辈艺人 |

1927 | 上海艺术大学 | 《春香闹学》 | 赵君簋 |

1928 | 日本 | 《闹学》《游园惊梦》 | 韩世昌等 |

1929 | 苏州嫚亭女子曲社 | 《牡丹亭·游园惊梦》 | 张允和等 |

1930 | 美国 | 《春香闹学》 | 梅兰芳 |

1934 | 四象桥明星大戏院 | 《游园》 | 张菩茗 |

1935 | 上海百代公司 | 《游园》 | 李正敏 |

1936 | 济南市进德会剧场 | 《游园惊梦》 | 韩世昌等 |

1938 | 北京昆曲研究会 | 《游园惊梦》 | 韩世昌 |

1942 | 天津新中央戏院 | 《牡丹亭》 | 韩世昌等 |

1943 | 天津国民戏院 | 《游园惊梦》 | 韩世昌等 |

1944 | 上海 | 《游园惊梦》 | 李氏芳、张君秋 |

1945 | 上海美琪大戏院 | 《游园惊梦》 | 梅兰芳、俞振飞 |

进入二十一世纪以来,共有七个越剧《牡丹亭》移植本和一个越剧《牡丹亭》改编本,其中七个演出音像资料完备,另外一部只见音像资料并无文本留存。

《牡丹亭》越剧改编剧目时间 | 剧目 |

1952年 | 上海光明越剧团《牡丹亭》 |

1982年 | 上海静安越剧团《还魂记》 |

2004年 | 小剧场越剧《牡丹亭》 |

2005年 | 浙江越剧团《牡丹亭》 |

2009年 | 上海静安越剧团《牡丹亭还魂记》 |

2014年 | 浙江越剧团《牡丹亭》 |

2014年 | 中国戏曲学院《牡丹亭》 |

2016年 | 浙江小白花越剧团《寇流兰与杜丽娘》 |

话剧改编本《牡丹亭》不但受到了一些专业团体的青睐,还有一些热爱话剧艺术的学生群体也积极参与到《牡丹亭》的话剧改编与舞台搬演之中,这是《牡丹亭》生命力常青的一个不可或缺的重要因素。

《牡丹亭》话剧改编剧目时间 | 剧目 |

2004年 | 上海戏剧学院《还魂记》 |

2011年 | 胡一飞小剧场青春话剧《牡丹亭》 |

另外,1956年,香港粤剧编剧唐涤生把《牡丹亭》改编为粤剧《牡丹亭惊梦》;1957年,石凌鹤根据汤显祖《牡丹亭》改编成八场赣剧《还魂记》,以弋阳腔上演;1960年,长春电影制片厂摄制的彩色戏曲艺术片《还魂记》在全国上映;1989年,王为一和林书锦联合导演了电视剧《牡丹亭》;1995年,陈国富导演的《我的美丽与哀愁》在加拿大上映,这是一个现代版《牡丹亭》故事;中央芭蕾舞团将《牡丹亭》改编成芭蕾舞剧,编成两幕六场,于2008年5月在北京首演。歌唱家宋祖英在2013年9月发行的专辑《爱的史诗》中用民族唱法演绎了《牡丹亭》经典唱段;王力宏创作的《在梅边》,创意及唱词均来自《牡丹亭》;香港导演杨凡作品《游园惊梦》《桃色》中都有许多《牡丹亭》元素;孙菲菲、沙溢主演了电视剧《牡丹亭》;2014年,由陆梨青制作的《2048牡丹亭版》受到昆曲爱好者的广泛欢迎。

在海外,1998至1999年,彼得·塞勒斯(Peter sellars)执导、谭盾作曲、华文漪和黄鹰等主演的“后现代杂沓”版《牡丹亭》在维也纳、巴黎、罗马、伦敦、美国加州等地巡演,开启了《牡丹亭》走向世界的历程;1999年7月,美籍华人陈士争执导的“传奇版”《牡丹亭》在纽约林肯艺术中心演出,同年11月在巴黎艺术节演出,2000年2月在澳大利亚帕斯艺术节演出,是《牡丹亭》走向世界的另一次尝试;由美籍华裔作家白先勇主持制作、海峡两岸暨香港艺术家携手打造、昆曲表演艺术家汪世瑜总导演、江苏苏州昆剧院担当演出的“青春版”《牡丹亭》2004年4月开始先后在国内、海外巡演,2006年9月起海外演出的足迹遍及美国、英国、法国、德国、加拿大、奥地利、希腊、日本、新加坡等国家所到之处场场爆满;2010年6月,王翔监制、林兆华和汪世瑜联袂执导的皇家粮仓“厅堂版”《牡丹亭》在意大利威尼斯、博洛尼亚和都灵巡演7场,反映热烈;2008年,坂东玉三郎和江苏苏州昆剧院合作的中日版昆曲《牡丹亭》在京都南座公演,同年在北京湖广大戏楼演出,开创中日艺术交流新篇章。

赵景深在《明代的戏曲与散曲》中认为《牡丹亭》赋予爱情超越生死的力量,揭露了封建家教的脆弱,倡导青年争取幸福。张庚等在《中国戏曲通史》中指出,杜丽娘的形象揭示了个性解放和封建专制的尖锐对立。姚莽在《<牡丹亭>与<红楼梦>——一次跨越体裁和时间界限的比较研究所取得的认识》(《戏剧艺术》1997.1)指出,牡丹亭并未陷入“才子佳人”的俗套,而是创造了一种“真正的爱情”,把“情”和“理”对立,也可以看成爱情和婚姻的对立。柏泉在《“理之所必无,情之所必有”——<牡丹亭>一解》中认为《牡丹亭》感人之处在于杜丽娘“追求天然之情”“包含着对青春难再的珍惜,对韶光流逝的惋惜,对纯真爱情的憧憬向往”“赋予了人生的哲理意义”。陈庆惠指出,《牡丹亭》是一部描写人欲的戏,汤显祖肯定人欲并歌颂人欲,她认为“杜丽娘情欲的萌动和这种情欲不能实现的矛盾,是《牡丹亭》灵魂所在”。夏志清在《汤显祖笔下的时间与人生》中指出,《牡丹亭》是对时间挑战的作品。陈维昭在《<牡丹亭>之“情”的文化意蕴》中指出,《牡丹亭》从哲学高度表现了人的情欲,这是中国戏曲史上的拓荒之作。

《牡丹亭》突出的成就之一就是无论是描绘景色还是抒发感情,都配合巧妙、天衣无缝,对人物的心理描写又十分传神。它的语言自然真切、清丽婉约,曲词常常如诗般具有感染力,作者热情奔放地描绘人物细腻又复杂的感情。《牡丹亭》的价值在于把浪漫主义引入传奇创作,语言浓艳华丽、意境深远,剧中的“至情”让一代代读者为之动情。白先勇说它上承《西厢记》,下启《红楼梦》,是浪漫主义文学高峰。吕天成说《还魂》这段构思巧中出巧,不断创造新意境,为千古绝调。张岱评价《牡丹亭》的艺术技巧已经达到了极处。王骥德充分肯定了剧中以虚用时的写法。著名戏曲家洪升认为此剧对死生的描写充分挖掘了人物的内心活动,人物情感表现出神入化,给了读者一场情感飨宴。该剧具有超现实主义的灵魂,体现了中国戏剧超越时空的想象力。

元明以来,戏曲之作不计其数,但是之前的作曲家为了顾全曲谱和声韵,往往成了曲谱的奴隶,作品因此刻板而庸俗。但汤显祖完全放弃宗派之见,不被曲谱音韵限制,无论什么“乡音”“俚语”都拿来入曲。为了保留作品的真意,他拒绝了一众《牡丹亭》爱好者向他提出创作修改的要求,他要打破樊笼,开辟创作的自由天地。《牡丹亭》的出版,引起了中国戏曲的改革,使一直以来被束缚的词曲获得了解放。

《牡丹亭》一问世,立即轰动了当时的文坛。沈德符说它“家传户诵,几令《西厢》减价。”张琦说:“上薄《风》、《骚》(指《诗经》、《离骚》),下夺屈、宋(指屈原、宋玉),可与《西厢》交胜。”汤显祖本人也对《牡丹亭》格外看重:“一生‘四梦’,得意处惟在《牡丹》。”《牡丹亭》写少女的怀春之情,曲尽其妙,赢得了深受封建礼教长期压抑的广大妇女的共鸣。明代吕天成在《曲品》中把《牡丹亭》列为“上上品”,他说“杜丽娘事甚奇,而着意发挥,怀春暮色之情,惊心动魄。且巧妙叠出,无境不新,真堪千古矣”。沈德符在《顾曲杂言》中说:“汤义仍《牡丹亭梦》一出,家传户诵,几令《西厢》减价。”张岱评论说:“汤海若初作《紫钗》,尚多痕迹。及作《还魂》,灵奇高妙,已到极处。”清代人吴仪一认为“元曲传者无不工,而独推《西厢记》为第一;明曲有工有不工,《牡丹亭》自在无双之目矣”。Daniel S.Burt在他所著的《经典戏剧100首》(The Drama 100:A Ranking of the Greastest Plays of All Time,2008年)中,《牡丹亭》被排在第32位,他(2008:184)这样评价:汤显祖的《牡丹亭》包括了古希腊荷马的《奥德赛》(Odyssey),维吉尔的《埃涅伊德》(Aeneid),但丁的《神曲》(Divine Comedy),弥尔顿的《失乐园》(Paradise Lost)中的文学元素;更重要的是这是第一部以女性为主人公的伟大作品,读者从《牡丹亭》可以进入到中国古典文学的传统之中。

《牡丹亭》奠定了“临川派”或“玉茗堂派”的基础,对当时和后世的戏曲创作都产生了重要影响。吴炳的《画中人》、王鑨的《拟寻梦》被学者指出受《牡丹亭》影响之处。吴藻的《乔影》、何佩珠的《梨花梦》,则受《牡丹亭》启发,并与它构成满含深意的对话关系。吴震生的《地行仙》中,有三出分别沿用《牡丹亭》的《寻梦》《冥判》《冥誓》曲文,且它的立意与排场有刻意与之呼应的痕迹。人们认为“吴江派”代表人物沈璟的《坠钗记》在一些重要情节上模仿、借鉴了《牡丹亭》,戏曲史家认为清代洪昇的《长生殿》则是一部“热闹的《牡丹亭》”。《红楼梦》也受《牡丹亭》影响,不仅在书中大量引用《牡丹亭》词句,且宝黛钗三角恋爱架构和三角中人物的性格塑造,都能看出吴吴山三妇评论《牡丹亭还魂记》的影子。

在明清文人曲家心目中,《牡丹亭》与《西厢记》可以说是曲坛双子星。臧懋循在《玉茗堂传奇引》中认为,《牡丹亭》“使闻者快心而观者忘倦,即与王实甫《西厢》诸剧并传乐府可矣”,在此他肯定了《牡丹亭》的地位(《西厢记》是诸多批评家瓶品评作品的最高标地)。沈德符在《顾曲杂言》中评论“汤义仍《牡丹亭梦》一出,家传户诵,几令《西厢》减价”。张琦在《衡曲尘谭》中说“《杜丽娘》一剧,上薄《风》《骚》,下夺屈、宋,可与实甫《西厢》交胜”。袁宏道把《牡丹亭》列为案头必备之书。

汤显祖的《牡丹亭》与王实甫的《西厢记》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》并称为“中国古典四大戏剧”。汤显祖所著《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》四部传奇剧本都有描写梦境的情节,被称为“临川四梦”。

《牡丹亭》最早被译成的西方文字是德文。1929年,徐道灵在用德文撰写《中国的爱情故事》时涉及到《牡丹亭》的摘译和介绍,文章发表在《中国学》杂志第四卷(1931)。1933至1935年间,北京大学德语系洪涛生教授将《牡丹亭》中的《劝农》《肃苑》《惊梦》《写真》等部分内容译成德文。1937年,苏黎世与莱比锡拉施尔出版社出版了德文《牡丹亭》全译本。

阿克顿选译的“春香闹学”是最早的英译本,刊登在《天下月刊》第8卷1939年4月号。美国汉学家白之(Cyril Birch)选译的部分场次刊登在1965年《中国文学选读》中,全译本在1980年在印第安纳大学出版社出版,2002年该出版社再版了修订后的英文全译本。中国科技大学张光前教授的英语全译本由旅游教育出版社在1994年出版。大连外国语学院汪榕培教授英汉对照全译本由上海外语教育出版社在2000年出版。1999年,陈美林改编的英文小说版《牡丹亭》由新世界出版社出版,另一部英文改编小说版本由美国新泽西州海马图书公司出版。

1933年,徐仲平选译的《牡丹亭·惊梦》收录于《中国诗文选》,由巴黎德拉格拉夫书局出版。1999年,安德里·莱维的法文全译本《牡丹亭》在巴黎出版。

1976年,孟烈夫出版的《牡丹亭》片段被收入《东方古典戏剧》(印度、中国、日本)一书。

1916年,岸春风楼翻译的《牡丹亭还魂记》由日本文教出版社出版。东京国民文库刊行会出版宫原民平译注的《还魂记》,收录在《国译汉文大成》第十卷(1920-1924)。铃木彦次郎和佐佐木静光合译的《牡丹亭还魂记》由东京支那大学大观刊行会出版(1926-1927),收录在《支那文学大观》。

《牡丹亭》作为流传千古的戏曲名著,它的创作时间和创作地点,一直众说纷纭,这也为后人研究《牡丹亭》造成不少的困难。

李汉英在《汤显祖与牡丹亭》一文中写到:“汤显祖少负才华,牡丹亭为他少年时代作品。”又说:“牡丹亭是显祖早年之作。其后复作紫钗、南柯、邯郸,总称四梦。”这里的“少年时代”,应理解为二、三十岁。姚燮在《今乐考证》中说:“愚古老人曰:‘汤若士先生作《四梦》,最后作《牡丹亭》,称古今绝唱。’”按照这个说法,《牡丹亭》又被认为是汤显祖的晚期作品。汤显祖在《牡丹亭·题词》中自署“万历戊戌年秋”,此时是汤显祖辞官回乡后几个月,由此,徐朔方认为《牡丹亭》创作时间是“在遂昌弃官回家三五个月内完成这一杰作。”但如果说《牡丹亭》是短期内完成的杰作,未免牵强。侯外庐在《汤显祖牡丹亭还魂记外传》中写:“汤显祖在万历二十六年(1598年)写成了《牡丹亭还魂记》。”此时汤显祖39岁,《牡丹亭》可谓是他的中年之作。另有许多学者研究认为《牡丹亭》于这个阶段创作。按《昆、新两县续修合志》记录,以及江熙的《扫轨闲谈》记载,《牡丹亭》应在万历二十六年(1598年)间成书。

焦循在《剧说》中记载:“相传临川作《还魂记》,运思独苦。一日,家人求之不可得;遍索,乃卧庭中薪上,掩袂痛哭。惊问之,曰:‘填词至——尝春香还是旧罗裙——句也。’”由此看出汤显祖是在临川家中创作《牡丹亭》。江熙在《扫轨闲谈》中写到:“王文肃家居,闻汤义仍到娄东,流连数日不来谒,径去,心甚异之,乃遣人暗通从者,以观汤所为。汤于路日撰《牡丹亭》,从者亦日窃写以报。迨汤撰既成,袖以示文肃。文肃曰:‘吾获见久矣。’汤内惭,谬曰:‘吾本撰《四梦记》,此其一也;余尚有三。’文肃急欲索观,乃一日夜撰成焉。”由此可见,汤显祖“于路日撰”而成,那他的创作地点又是哪里呢?《昆、新两县续修合志》卷十三《第宅·园林》里有一段记录道:“太史第,太仆少卿徐应聘所居,在片玉坊内,有拂石轩。应聘与汤显祖同万历十一年(1583年)癸未榜。客拂石轩中,作《牡丹亭》传奇。”由此又说明《牡丹亭》是在昆山成书。明万历年间,昆山已经是昆曲中心,汤显祖一定十分慕名昆山。而同在京城赶考的徐应聘恰巧是昆山人,于是在晋升侯官之际,他随徐应聘到了昆山。

清代学者俞樾认为《睽车志》中的《马绚娘》是汤显祖《牡丹亭》的蓝本;焦徇认为汤显祖的《牡丹亭》来源于《碧桃花》和《倩女离魂》;1963年5月,姜志雄先生在何大抡本《燕居笔记》中读到《杜丽娘慕色还魂》话本,自此学术界大都认同何大抡本《杜丽娘慕色还魂》是汤显祖《牡丹亭》的蓝本。但刘辉先生认为话本《杜丽娘慕色还魂》晚于《牡丹亭》出现,并且参照因袭了《牡丹亭》。2007年向志柱认为,“传奇体文言小说”《杜丽娘记》是《牡丹亭》的蓝本,而“话本体白话小说”《杜丽娘慕色还魂》是扩编了《杜丽娘记》;2010年伏涤修认为《杜丽娘记》删减了话本《杜丽娘慕色还魂》,所以话本《杜丽娘慕色还魂》是汤显祖《牡丹亭》的蓝本。

《牡丹亭》中的主要景点是牡丹亭,关于剧中的牡丹亭在何处,历来考据学家们争论不休。一说《牡丹亭》是汤显祖在南京当官时构思创作的,南京玄武湖在历史上有一座牡丹园,即“沈园”,位于湖东孤凄埂上,“沈园”的主人是元末明初的沈富,即沈万三。

另一说在江西南昌大余县东部东山之麓、章水之滨的牡丹亭公园,是汤显祖《牡丹亭》的故事发源地。该景区曾是南安府后花园,当地政府于1987年重建牡丹亭公园,再现了《牡丹亭》中的人文和自然景观。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。