简介

香港瘰螈属于中国特有种,分布范围狭窄,仅发现于中国广东和香港。生活在海拔270-940m的山区流溪中,尤其喜欢水质清澈、水底多细石和悬挂有植被的静水区域。繁殖期时,在缓慢流动、清澈的溪流中繁殖。

由于过度捕捉与栖息地质量下降,香港瘰螈的种群数量持续减少。2000年,列入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。2021年,列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,为国家二级保护野生动物。2021年,列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中,等级为近危(NT)。2023年,列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的附录Ⅱ。

分类与命名

1962年,香港瘰螈被报道后,因四川省生物研究所缺少标本核查,认为是中国瘰螈(Paramesotriton chinensis)的一个亚种,此后,费梁(中国科学院成都生物研究所研究员、两栖动物学家)和叶昌媛(中国科学院成都生物研究所两栖爬行动物研究室研究员)等人沿用了该亚种名。2005年,费梁等人依据标本对形态特征重新描述和研究后,考虑到中国瘰螈的繁殖期在5-6月,而香港瘰螈在每年的11月至次年2月。因此,恢复为Paramesotriton hongkongensis。

形态特征

成年雄螈全长104-127mm,成年雌螈全长118-150mm,香港瘰螈全身浅褐色或褐黑色。躯干圆柱状,体腹面有细沟纹,布有橘红色或橘黄色、大小较一致、分布均匀的圆形斑块;体两侧无肋沟,疣粒大。头部扁平,头部腹面有小疣,头侧有腺质棱脊;枕部有“v”形隆起;吻端平切,唇褶明显;无囟门,犁骨齿列呈“∧”形。尾相对较短,尾鳍褶薄而明显,尾末端钝圆,尾下缘前2/3左右橘红色,或间有深色横斑。四肢长,前肢略细;前足4个指,后足5个趾,没有缘膜和蹼。该物种存在性别二态性:雄螈肛部明显隆起,肛孔纵长,后部有乳突但雌螈肛部微隆,肛孔短,无乳突。雄螈在泄殖腔开口前有橙色斑块;雄螈繁殖季节尾部具有一灰白色条带。

幼螈刚孵化时,总长为11-14mm,幼螈的背部是黑色的,腹部为黑色,并有零星的淡黄色斑点;鳃是粉红色的,靠近鳃基部有黑色的斑块;四肢腹侧表面有黄色痕迹;靠近尾鳍的腹侧表面呈淡黄色。

分布栖息

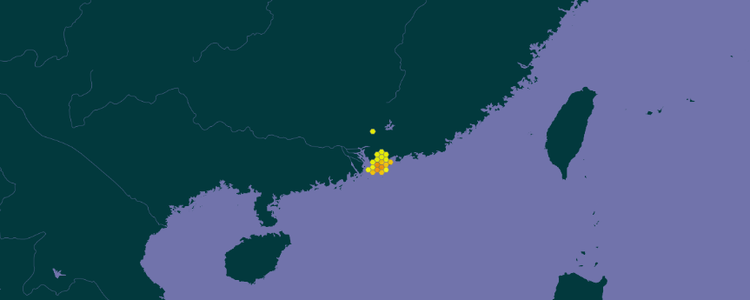

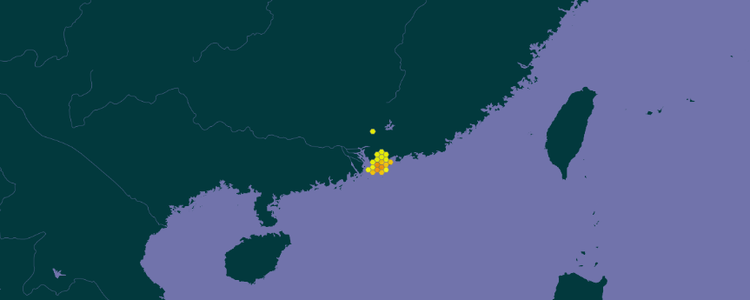

分布范围

香港瘰螈属于中国特有种,分布范围狭窄,发现于中国广东省和香港。

栖息生境

香港瘰螈生活在海拔270-940m的山区流溪中,尤其喜欢水质清澈、水底多细石和悬挂有植被的静水区域。成螈在水生栖息环境周围的陆地中度过雨季,更加倾向于森林而非草地。繁殖期时,在缓慢流动、清澈的溪流中繁殖。

生活习性

活动特点

香港瘰螈白天常常在溪内深潭石下,行动缓慢,偶尔摆动尾部游至水面进行呼吸;全年大部分时间都在溪边的落叶或石缝中活动。

觅食行为

该物种存在同类相食的现象。成螈主要吃虾和蜗牛,但也吃昆虫、蚯蚓、蝌蚪、鱼苗、和植物碎片,而成年雌螈比成年雄性更喜欢吃幼虫和卵。幼虫是肉食性的,也表现出自相残杀,既吃卵又吃其他幼虫,雌雄繁殖季节的取食具有较大差异,成年雌螈常吃同类的卵。

节律行为

香港瘰螈白天很少活动,主要是夜间活动,在陆地和淡水环境之间交替。具有夏眠习性,10月开始迁徙到静水潭中,有时随雨水迁徙返回水中进行繁殖。

防御行为

当香港瘰螈遇到危险时,腹部朝上、尾巴缠住头部,全身变得较僵硬,皮肤分布的腺体分泌毒素,并发出刺激的臭味,同时腹部的红色斑块形成有效的警戒色。

繁殖生长

香港瘰螈于10月至次年2月在寒冷的溪流中求偶、繁殖。繁殖期较长。

求偶

雄螈和雌螈求偶时在外形有一些变化:体型较小的雄螈,扁平的尾巴中部有一条银白色或淡蓝色的条带;雌螈身体较为臃肿,肚子鼓胀。求偶时,雄螈轻轻地靠近雌螈,望着雌螈;偶尔用嘴和前肢在雌螈身上触碰。然后,将快速地摆动尾巴,向雌螈展示自己。同时,摇动尾巴能将生殖孔释放出来的催情信息素挥向雌螈。雌螈会接近雄螈的尾巴,促使雄螈向前爬行,以便释放精子包囊。如果雌螈接受受精,则会向雄螈移动,并用泄殖腔收集精子。

产卵

排卵是一个连续的过程,经过几天甚至数周;雌螈产卵的数量大约为120粒,多黏附在茎叶上,卵的直径2.9mm左右;颜色集中在动物极,因此动物极的颜色深呈黑色,植物极色浅;卵外有椭圆形的胶囊。如果卵不受精,将在10-20小时内消失;如果受精,雌螈会用泄殖腔收集精子,受精卵成熟需要雄螈的刺激,而受精卵至孵化约需21-42天。

生长

幼螈约两个月完成变态,体长可达为40-44mm,3年可达性成熟。

物种保护

物种现状

从2009年-2019年期间,种群数量至少减少了20%。在中国香港,某些栖息地的香港瘰螈已消失。

致危因素

影响香港瘰螈种群数量的因素主要有三个方面:1、成螈和幼螈均有同类相食的现象;2、由于狭窄的分布范围和持续的威胁,包括香港瘰螈的栖息地在大范围内退化,容易被过度开发用于宠物贸易以及中医药的制作;3、尽管该物种受到当地法规的保护,但法规很少被执行,非法收集捕捞仍然猖獗,而捕捞的个体通常是成螈,导致种群更急剧地下降。

保护级别

2000年,列入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

2019年,列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中,等级为近危(NT)。

2021年,列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,为国家二级保护野生动物。

2023年,列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的附录Ⅱ。

保护措施

在香港,依据《中华人民共和国野生动物保护法》对香港瘰螈进行保护,并建立保护区进行就地保护。

物种对比

香港瘰螈与中国瘰螈(Paramesotriton chinensis)同为瘰螈属,形态相似,对其进行简要的物种对比。

中文名 | 香港瘰螈 | 中国瘰螈 |

学名 | Paramesotriton hongkongensis | Paramesotriton chinensis |

分布范围 | 中国广东省和香港 | 重庆、湖南、安徽、浙江、福建、广东、广西 |

形态特征 | 体长 外形 | 雄螈104-127mm;雌螈118-150mm 头部疣粒小,尾鳍褶薄而明显,体腹面布有大小一致的斑块 | 雄螈126-141mm;雌螈133-151mm 头部疣粒大,尾鳍褶不明显,体腹面的斑块形状、大小不一致 |

卵直径 | 2.9mm左右 | 2.2-2.5mm |

繁殖期 | 10月-次年2月 | 5-6月 |