简介

中国科学院国家天文台是1998年中国科学院知识创新工程试点工作的产物。1998年,中国科学院响应国家建设国家创新体系的重大政策,开展知识创新基地的部署,天文基地列入首批启动的知识创新基地之一。1999年4月23日,中科院在院属五台三站一中心(北京天文台、紫金山天文台、上海天文台、云南天文台、陕西天文台,乌鲁木齐天文站、长春和广州人造卫星观测站以及南京天文仪器研制中心)的基础上,组建“国家天文观测中心”。2001年3月27日,中央批复同意云南天文台、南京天文光学技术研究所、新疆天文台和长春人造卫星观测站组成中国科学院国家天文台。2001年4月21日,中国科学院国家天文台正式在北京成立。

截至2022年底,中国科学院国家天文台共有在职职工712人,其中中国科学院院士6人、正高级专业技术人员135人、副高级专业技术人员251人。设有天文学专业一级学科博士、硕士研究生培养点,共有在学研究生359人(其中博士生242人,硕士生117人);设有天文学一级学科博士后流动站,共有在站博士后31人。机构创办有具有独立知识产权的国际优秀天文学期刊《Research in Astronomy and Astrophysics》(RAA)。

历史沿革

北京天文台时期

国家天文台总部的前身是北京天文台,该台始建于1958年,是国务院学位委员会批准的首批学位授予单位之一,也是天文学科博士后流动站设站单位。1956年,中国共产党中央在制定的十二年科学发展远景规划中提出,在第二个五年计划内,在北京建设一个以进行天体物理研究工作为主的现代化天文台。在经过一系列的前期准备工作后,1958年2月22日国务院批准“北京天文台筹建计划”,成立北京天文台筹备处,任命程茂兰为筹备处主任。北京天文台的建设发展经历了第二个五年计划时期,文化大革命时期,以及改革开放三个时期,后于1998年,在党中央提出建设国家创新体系的重大政策背景下,中国科学院开展知识创新基地的部署,天文基地列入首批启动的知识创新基地之一,北京天文台作为中科院直属单位,也位列计划名单当中。1999年4月23日,中科院在院属五台三站一中心的基础上,组建“国家天文观测中心”,北京天文台为组建单位之一。

国家天文观测中心时期

1998年6月,国务院决定中国科学院启动国家创新计划的国家科学院知识创新工程。同年,基于中国科学院深化科技体制改革和建设国家知识创新基地的部署,天文基地被列为首批启动的系列知识创新基地之一。当时,我国天文研究的安排主要集中在五个天文台、三个台站和一个研究中心。中国科学院就在院属五台三站一中心(北京天文台、紫金山天文台、上海天文台、云南天文台、陕西天文台,乌鲁木齐天文站、长春和广州人造卫星观测站以及南京天文仪器研制中心)的基础上,计划组建“国家天文观测中心”。

上海天文台

2001年3月27日,中国科学院中央组织委员会办公室批准了设立中国科学院国家天文台的要求,并投票赞成撤销中国科学院北京天文台,设立中国科学院国家天文台。将南京天文光学技术研究所、云南天文台、乌鲁木齐天文台和中国科学院长春人造卫星观测站整合为中国科学院国家天文台,同年,批准中国科学院陕西天文台更名为中国科学院国家授时中心,中国科学院天文创新基地建设初步完成。

2001年4月21日,中国科学院正式批准成立中国科学院国家天文台,设立国家天文台为事业单位,直属科学院,具有独立法人资格,与研究所处于同一级别。国家天文台本部设在北京,云南天文台、南京天文光学技术研究所、新疆天文台和长春人造卫星观测站成为国家天文台直属单位。中国科学院紫金山天文台、上海天文台的主要学科方向、大型观测设备运行和观测基地建设等受国家天文台宏观协调和指导。

2007年7月13日,中国科学院国家天文台宣布进行国家天文台领导班子调整,严俊任国家天文台台长。

2008年11月13日,国家天文台和天津大学共同组建的“国家天文台-天津大学天文信息技术联合实验室”正式成立;同年12月19日,国家天文台成立中国科学院重点实验室-太阳活动重点实验室。

2009年6月4日,国家重大科技基础设施建设项目“大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(LAMOST)”验收。

2019年5月31日,国家天文台与云南大学签署国家天文台-云南大学天文研究与教育中心共建协议,共建“国家天文台-云南大学FAST观测大数据存储及处理中心”。

2021年1月22日,国家天文台召开干部大会,汪洪岩同志任国家天文台党委书记、副台长,赵刚同志不再担任国家天文台党委书记职务。 同年6月18日,国家天文台召开第二次党员代表大会,选举产生中国共产党中国科学院国家天文台第五届委员会和第四届纪律检查委员会。

2022年10月22日,国家天文台台长、中国科学院院士常进同志当选为中国共产党第二十届中央委员会候补委员。

机构规模

组织机构

中国科学院国家天文台本部内设有太阳物理、空间科学、光学天文、射电天文、星系宇宙学、月球与深空探测和应用天文7个研究部,涵盖40多个科研单元;还有光学天文、太阳活动、月球与深空探测、空间天文与技术、计算天体物理和FAST重点实验室6个院重点实验室;以及密云观测站、武清观测站、红柳峡观测站等11个天文观测台站;除本部外,国家天文台拥有包括南京天文光学技术研究所,新疆天文台,云南天文台和长春人造卫星观测站在内的4个直属单位。

直属单位 | 科研部门 | 院重点实验室 | 观测台站 |

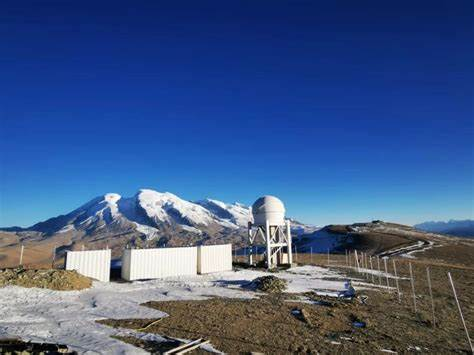

南京天文光学技术研究所 新疆天文台 云南天文台 长春人造卫星观测站 | 太阳物理研究部 空间科学研究部 光学天文研究部 射电天文研究部 星系宇宙学研究部 月球与深空探测研究部 应用天文研究部 | 光学天文重点实验室 太阳活动重点实验室 月球与深空探测重点实验室 空间天文与技术重点实验室 计算天体物理重点实验室 FAST重点实验室 | 明安图观测基地 西藏天文观测基地 中阿射电观测基地 兴隆观测基地 怀柔观测基地 冷湖基地 密云观测站 武清观测站 红柳峡观测站 乌拉斯台观测站 慕士塔格观测站 |

*上表格数据来源

北京怀柔天文台

截至2022年底,中国科学院国家天文台共有在职职工712人,其中中国科学院院士8人、正高级专业技术人员135人、副高级专业技术人员251人。

类别 | 姓名 |

专职院士 | 中国科学院院士:王绶琯、陈建生、欧阳自远、周又元、武向平、汪景琇、常进 发展中国家科学院院士:艾国祥 |

|

|

|

|

|

|

|

杰出青年科学基金获得者 | 中国科学院院士:武向平、常进 研究员:赵刚、张枚、吴宏、陈玉琴、李菂、王杰 正高级工程师:姜鹏 |

优秀青年科学基金获得者 | 研究员:陈玉琴、巩岩、闫宏亮 副研究员:李海宁 项目研究员:李婷 |

正高级专业技术人员 | 研究员:刘继峰、刘玉娟、罗阿理、盘军、姜晓军 |

中国科学院青促会会员 | 研究员:刘元、李然、郑永春 副研究员:陈晓艳、洪涛 正高级工程师:张臣 |

备注:资料不全,故列举部分 |

*上表格数据来源

教学培养

中国科学院国家天文台以天文学为特色专业,1986年,经国家人事部批准,国家天文台设立博士后流动站,专业为一级学科天文学,设有天文学专业一级学科博士、硕士研究生培养点。

国家天文台单独招收研究生,入学后在北京培养。此外,中国科学院国家天文台建立了如沙河科普基地、兴隆观测站等众多天文科普和教学实践基地,面向社会大众开放。2017年5月21日,中国科学院国家天文台被中国科学院、中国科学技术部联合评定为“国家科研科普基地”,每年5月20日与21日为国家天文台的“公众科学日”。

截至2022年底,共有在学研究生359人(其中博士生242人,硕士生117人);设有天文学一级学科博士后流动站,共有在站博士后31人。

培养点 | 学科 |

博士后流动站 | 天文学 |

一级学科学术型硕士研究生培养点 | 天文学 |

一级学科学术学位博士研究生培养点 | 天文学 |

全日制专业学位硕士研究生培养点 | 光学工程、精密仪器及机械 |

*以上数据来源于

合作交流

国际交流

国家天文台与美国、加拿大、南非、法国、荷兰、丹麦、日本、韩国、德国、俄罗斯、澳大利亚、乌兹别克斯坦、印度、墨西哥、泰国、马来西亚等35个国家或地区建立了合作关系,承办了国际天文学联合会第28届大会,联合创建了东亚天文台(EAO)和东亚核心天文台协会(EACOA),布局并主导中阿40米射电望远镜(CART),参与30米望远镜(TMT)、平方公里射电阵(SKA)、加那利大望远镜(GTC)等重大国际合作项目,被认定为国家级国际天文联合研究中心、国家引才引智示范基地;依托国家天文台建设的南美天文研究中心成为中国科学院第一个海外中心。

其他合作

国家天文台与北京师范大学、广州大学、贵州大学等国内20余所大学建立了科研合作关系,共同建设了国家天文科学数据中心粤港澳大湾区分中心、国家天文科学数据中心技术研发创新中心、北京师范大学天文与天体物理前沿科学研究所、天文大数据联合实验室等众多科研机构、还先后与腾讯、阿里巴巴等高技术企业等建立了战略合作关系,共同推动人工智能,大数据在产业经济、社会治理和公共服务等多方面的社会价值创新。

学术研究

中国科学院国家天文台主要研究方向包括有天文学基础前沿研究、天文技术方法创新、观测装置建造运行和空间探测科学应用四个方面。

学术资源

图书资源

中国科学院国家天文台(总部)图书馆位于国家天文台A总部一楼,与天文科普厅相连。这是一个以天文为主题的图书馆,服务于天文研究和教育,文献丰富。根据国家天文台2016年3月的数据,该图书馆拥有6957本天体物理学书籍和2795本天体物理学期刊。该图书馆拥有自己的数字图书馆,并向研究人员提供数字文档。图书馆阅览室配备了阅读和打印设备,用于访问和获取有线和无线网络、计算机信息点和文献。

学术期刊

中国科学院国家天文台创办了拥有自主知识产权的国际核心英文学术期刊《Researchin Astronomy and Astrophysics》(RAA),还办有中文核心期刊《天文研究与技术》和现代科普刊物《中国国家天文》。

《Researchin Astronomy and Astrophysics》

《Researchin Astronomy and Astrophysics》中文名为《天文和天体物理学研究》,创刊于2001年,2022年复合影响因子:0.703,综合影响因子:0.542,期刊主要发表天文学和天体物理学领域高水平原创性的研究成果。2001-2004年被SCIE收录,2005年开始被SCI光盘版收录;美国化学文摘CA、英国科学文摘SA、国家科技部中国科技论文与引文数据库 CSTPCD、中国科学院文献情报中心中国科学引文数据库CSCD;、天文学和天体物理学文摘AAA;、NASA天体物理数据系统ADS均将其收录数据库。

《天文研究与技术》

《天文研究与技术》创刊于1977年,2022年,复合影响因子:0.819,综合影响因子:0.583,,期刊主要主要刊登天文学及相关学科的观测研究、实测技术和方法、专题述评等方面的学术论文以及有关天文新发现的研究快讯。期刊收录于中JST 日本科学技术振兴机构数据库、CSCD 中国科学引文数据库来源期刊、WJCI 科技期刊世界影响力指数报告、北京大学《中文核心期刊要目总览》。

《中国国家天文》

《中国国家天文》创刊于2006年,着力于天文人文结合,涉及天文学、空间科学及航天、地理、历史、哲学等。《中国国家天文》主要用于传播科学知识、弘扬科学精神,通过天文学学科延伸和与其它学科的交叉,集天文、人文于一体,向大众展示天文学及其相关科学的发展和最新成就。

科研设施

国家天文台高水平建成和运行了以郭守敬望远镜(LAMOST)、中国天眼(FAST)为代表的一批国际领先的重要观测设备;拥有宇宙第一缕曙光探测阵列(21CMA)、50米射电望远镜(GRAS-1)、40米射电望远镜(GRAS-3)、70米射电望远镜(GRAS-4)、35厘米太阳磁场望远镜、2.16米光学望远镜、60/90厘米施密特望远镜、1米光学望远镜、暗能量射电探测实验(天籁)阵列、中德亚毫米波望远镜、SONG望远镜等一批重要的天文观测设备。

研究机构

国家天文台设有太阳物理、空间科学、光学天文、射电天文、星系宇宙学、月球与深空探测和应用天文7个研究部,其中太阳物理研究部拥有2个研究团组和2个观测基地;空间科学研究部拥有8个研究团组;光学天文研究部拥有5个研究团组,2个观测基地以及2个研究中心;射电天文研究部拥有7个研究团组,1个观测基地以及1个研究中心;星系宇宙学研究部拥有7个研究团组,1个观测基地以及1个研究中心;月球与深空探测研究部拥有1个研究中心;应用天文研究部拥有2个研究团组和1个项目组。

| 研究团组 | 研究中心 | 观测基地 |

太阳物理研究部 | 2 | - | 2 |

空间科学研究部 | 8 | - | - |

射电天文研究部 | 7 | 1 | 1 |

光学天文研究部 | 5 | 2 | 2 |

月球与深空探测 | - | 1 | - |

星系宇宙学研究部 | 7 | 1 | 1 |

应用天文研究部 | 2 | 1 | - |

*上表格数据来源

科研成果

国家天文台承担了探月工程、行星和小行星探测工程、空间站巡天望远镜工程、空间科学卫星工程、北斗卫星导航系统转发式卫星导航试验系统、空间碎片、时空基准等众多天文科研项目;2020年—2021年,国家天文台在全球各学术期刊上发表论文300余篇,其中《Nature》等顶尖学术期刊上发表论文2篇;此外,国家天文台出版著作60余部,拥有专利300余件。

2000-2021年,国家天文台共获得国家自然科学奖、国家科技进步奖和中国高校科学技术奖励等国家级科研奖项19项、教育部级科研奖项1项、省市级科研奖项30余项。

截至2023年,国家天文台凭借先进的天文观测设备和承担的重大科技任务,取得在银河系宇宙学、星系结构和演化、恒星和致密天体、太阳物理和行星科学等领域的重要科学成果,“利用引力透镜效应研究宇宙质量分布”等5项重要成果获国家科学二等奖,4次获国家科技进步特等奖、一等奖等。500米定标球面射电望远镜(FAST)工程等4个组先后获得中国科学院杰出科学技术奖。“利用强激光成功模拟太阳耀斑的环顶X射线源和重联喷流”等5项重要成果入选“中国第十次科学大进步”。

嫦娥四号西昌卫星发射中心

中国科学院国家天文台台徽由天文台形象外弧和国家天文台的英文简称“NAOC”构成。国家天文台台徽是国家天文台视觉形象识别的基本标识,是国家天文台的象征和标志。

办台方针

“出重大成果、出优秀人才”

文化活动

中国科学院国家天文台将每年5月20日与21日作为国家天文台的“公众科学日”,面向大众举办“公众科学日”活动。2023年5月13日到该月15日,国家天文台举办了第十九届的“公众科学日”活动,此次活动以“仰望苍穹·华夏问天”为主题,共有560人参加了线下活动,此次活动内容十分丰富,不仅有高端科普报告,还有众多天文观测设备、天文观测台站、科普展厅均面向大众开放,一同探索天文的奥秘。

行政管理

现任领导

职务 | 名单 |

台长 | 常进 |

党委书记、副台长 | 汪洪岩 |

副台长 | 刘继峰 |

副台长 | 赵公博 |

纪委书记 | 欧云 |

*上表格数据来源

历任领导

职务 | 姓名 | 任期 |

台长 | 艾国祥 | 2001.6-2007.7 |

台长 | 严 俊 | 2007.7-2018.5 |

*上表格数据来源

所获荣誉

时间 | 授予单位 | 具体奖项 |

2010年 | 中国科学技术协会 | 全国科普教育基地 |

2016年 | 科学技术部 | 国家科普示范基地 |

2017年 | 中国科学院、中国科学技术部 | 国家科研科普基地 |

机构环境

综述

国家天文台在江苏,新疆,云南,吉林设有4个直属单位,建有南京天文光学技术研究所,新疆天文台,云南天文台和长春人造卫星观测站。

直属单位

南京天文光学技术研究所

南京天文光学技术研究所位于江苏省南京市板仓街188号,拥有中国科学院天文光学技术重点实验室,设有望远镜新技术研究室、天文光谱和高分辨成像技术研究室、太阳仪器研究室等科研部门,并建有主动光学、系外行星探测、自适应光学、激光光谱技术等20多个专业实验室,拥有先进的实验条件、平台和装备。

新疆天文台

新疆天文台位于新疆乌鲁木齐市新市区科学一街150号,现有射电天文、光学天文以及计算机技术三个专业研究室,同时设有中国科学院射电天文重点实验室、新疆射电天体物理重点实验室、新疆微波技术重点实验室、科技部射电天文与技术国际联合研究中心等机构,运行有南山、奇台、慕士塔格、喀什四个基地型野外观测站。

云南天文台

云南天文台位于云南省昆明市官渡区羊方旺396号,园区占地 500 余亩,现有抚仙湖太阳观测站和丽江天文观测站两个台站,设有大样本恒星演化研究团组、恒星物理研究团组、高能天体物理研究团组、天体测量技术及应用研究组等13个研究团组,运行有2.4米光学望远镜、国产40米射电望远镜、1米新真空太阳望远镜、1米光学望远镜、1.2米国产地平式光学望远镜等观测设备20余台。

长春人造卫星观测站

长春人造卫星观测站位于吉林省长春市净月潭西山长春人卫站,总建筑面积3630平方米,拥有卫星激光测距研究室、光电观测研究室、GNSS研究室以及理论研究室4个研究机构,设有阿根廷圣胡安观测基地、吉林空间目标观测基地、抚远基准站、阿鲁科尔沁基准站和长岭基准站等多个野外观测站。