简介

出土简本为战国末期至汉初期间的抄本,孙膑不以第一人称出现。对于这批简文,学术界一般认为,上编内容是在孙膑著述和言论的基础上,经过弟子辑录和整理而成。但下编内容的样式与上编不同,没有孙膑、田忌、齐威王的问答形式,也没有“孙子曰”字样,是否为孙膑及其弟子所著尚无定论。1985年,银雀山汉墓竹简整理小组重新整理出版了《银雀山汉墓竹简【壹】》精装本和单行的《孙膑兵法》精装八开本。这些版本的《孙膑兵法》删去了原来的下编十五篇,在上编十五篇的基础上新加入一篇《五教法》,形成了《孙膑兵法》十六篇。

《孙膑兵法》竹简残本,和历史所记载的“图四卷八十九篇”相差很多篇章,但是它的重现,展现了它在兵学史上应有的价值和光彩。《孙膑兵法》总结了战国中期及以前的丰富战争经验,在继承孙子“以实击虚”“以奇用兵”等重要理论原则的基础上系统地发展了战役、战术理论。书中记述了孙膑“围魏救赵”擒庞涓的著名战例,论述了“战胜而强立”“富国”而“强兵”的战争观,“制必先定”“赏罚分明”“篡贤取良”的治军思想,及进攻与阵法的运用等问题,具有重要的学术价值和史料价值。

作者

《孙膑兵法》是在孙膑著述和言论的基础上,经过弟子辑录和整理而成。孙膑,中国古代军事家,战国时期齐国阿人,是孙武的后裔。孙膑原名孙宾,字伯灵。因受膑刑,后世以此称之。《史记·孙子吴起列传》载:“孙武既死,后百余岁有孙膑。膑生阿鄄之间,膑亦孙武之后世子孙也。”孙膑曾与庞涓一起学兵法,后来庞涓做了魏国的将军,因妒忌孙膑的才学,故将孙膑骗至魏国,处以膑刑。孙膑在齐国使臣的相助下逃到齐国,受到齐国将军田忌的赏识,并被推荐给齐威王,任军师。孙膑曾协助田忌打了许多胜仗,公元前353年“围魏救赵”的桂陵战役与公元前341年的“马陵之战”,使孙膑“名显天下,世传其兵法”。

齐威王死后,齐宣王即位,孙膑隐居至死。今鄄城县宋楼乡孙花园村相传为孙膑隐居著述处,有孙膑墓。今河南淇县、山东蒙阴、莒南也有孙膑洞。孙膑死后,他的军事思想被收入了《孙膑兵法》一书。

成书与流传

成书年代

关于《孙膑兵法》的成书时代,学术界多数学者认为应在战国中期。首先,临沂出土的竹简埋葬于汉武帝初期,竹简的书写时间为战国末期到西汉初期,《孙膑兵法》成书时间应该更早于此。其次,《孙膑兵法》中的《擒庞涓》和《陈忌问垒》所涉及的“桂陵之战”和“马陵之战”等战役的史实均属于战国中期,《孙膑兵法》中反映的“战胜而强立”等思想也是战国时期的时代特征。再次,作于战国后期的《吕氏春秋·不二》中记载:“老耽贵柔,孔子贵仁,墨翟贵兼,关尹贵清,子列子贵虚,陈骈贵齐,阳生贵己,孙膑贵势,王廖贵先,儿良贵后。”司马迁在《史记·孙子吴起列传》中叙述马陵之战后曰:“孙膑以此名显天下,世传其兵法。”班固在《汉书·艺文志》曰:“《齐孙子》八十九篇,图四卷”,指出了《孙膑兵法》的作者和篇数,并称《孙膑兵法》为《齐孙子》。以上文献说明孙膑的兵学思想在战国后期已经流传,对当时的政治思想也产生了一定的影响。

原本失传

《孙膑兵法》是战国时代兵家的产物。秦汉之际关于《孙膑兵法》的记载,最直接的著录是《史记》和《汉书》。东汉末年曹操注的《孙子》,主要针对的是《孙子兵法》,未涉及孙膑及其兵法,《孙膑兵法》可能在东汉末年已经散佚。《隋书·经籍志》及以后历代公私书目中,再未著录《孙膑兵法》,仅颜师古注《汉书》时,在“齐孙子”条下注有“孙膑”二字。《孙膑兵法》由此失传,唯其作者“孙膑”之名尚有流传。具体失传于何时,目前尚无定论。

相关争议

到宋代,随着《孙膑兵法》的亡佚以及疑古之风的兴起,关于《孙膑兵法》及孙膑本人都产生了诸多争议,主要集中在《孙膑兵法》与《孙子兵法》、孙膑与孙武的关系上。宋代的梅尧臣、叶适、陈振孙等都提出过对《孙子兵法》的质疑,为后世将孙武与孙膑、《孙子兵法》与《孙膑兵法》混为一谈提供了思想素材。历史学家任继愈在《中国哲学史》中认为《孙子兵法》“导源于孙武,完成于孙膑”。他否定了《孙膑兵法》的存在,将孙膑的著述并入到《孙子兵法》。中国现代历史学家钱穆在《先秦诸子考辨·孙武辨》中认为:“则《孙子》十三篇,洵非春秋时书。其人则自齐之孙膑而误。”他推测孙膑就是孙武,认为《孙膑兵法》就是《孙子兵法》。其他诸位学者,也有类似的观点和论断。

出土重现

《孙膑兵法》失传一千七百余年,直到1972年4月,山东临沂银雀山汉墓出土大批竹简,其中同时存在《孙子兵法》与《孙膑兵法》。竹简内容证明了两个“孙子”的存在,其中一个仕于吴王阖闾,即孙武,另一个仕于齐威王,即孙膑,同时也证明了两部兵书——《孙子兵法》和《孙膑兵法》的同时存在。自此,关于孙武与孙膑、《孙子兵法》与《孙膑兵法》的争论得以终结,《史记》与《汉书》中孙武与孙膑为两人且各有著述的记载被证明准确无误。

创作背景

军事混战

《孙膑兵法》是战国时期兵家的产物。战国时期,各国都欲通过战争的手段吞并他国,频繁的战争成为当时社会的常态。各诸侯国无视周天子的地位,随意扩充军队,政治、经济、军事力量已经凌驾于天子之上,成为国家实际主权的控制者。战争发生的次数频繁密集,大大小小的战事不计其数,如智伯赵襄子晋阳之战、齐魏马陵之战、乐毅攻齐之战、田单复齐之战、秦赵长平之战等。同时,战争的规模庞大,动用的人力众多,持续时间较长。如晋阳之战前后延续三年,燕齐之战前后延续五年多。其中秦赵长平一役,秦军坑杀赵军四十万人;秦国灭楚之战,王翦动用秦军达六十万之多。浓重的战争氛围,堪称战国时期的一大特征。

经济发展

战国时期虽然社会激剧动荡,但是社会生产力得到了解放,这些都为战争提供了强有力的物质基础。首先,铁器得到普遍推广,铁农具代替了原来的青铜器而大范围使用。由于生产工具的改进,农业在耕犁和水利灌溉业的影响下,生产效益突飞猛进,是当时社会的经济命脉。各诸侯兼并土地,不断扩大自己的利益,井田制被土地私有制所取代,诸侯国因此也掌握了经济上的优势。其次,战国时期的手工业、商业也有了较大发展。金属制造业、纺织业、制陶业等都已发展到了一个新的高度。《吕不韦列传》载吕氏“往来贩贱卖贵,家累千金”。铸钱技术的发展和黄金的广泛流通,也在一定程度上促进了商业的繁荣。

政治变革

战国处于一个前所未有的政治大变革的时代。新旧制度更替,新的阶级力量不断壮大,各种社会力量、政治势力不断斗争。各诸侯国独立自存,纷纷变法改革以图自强。魏国于公元前445年,任用李悝实施政治改革,奖励耕战,兴修水利,发展经济;赵国于公元前403年,任公仲主持改革,教化百姓、建立选官制度和改善财政,使得国力增强;楚国楚悼王时期,任用吴起进行变法,取得了巨大成功;韩昭侯于公元前356年,用申不害进行改革;齐威王用邹忌变法,都取得了一定的成效。秦孝公于公元前356年,任用商鞅进行了两次变法,严刑峻法,奖励农耕,“是变法的集大成者。”经过多次的政治改革,各国的政治制度发生了巨大变化,此时的社会“充满了生机与活力,等级制度更具韧性,集权政治也更加稳固”。

思想繁荣

战争不仅是军事力量的对比,也是智力的较量。各国诸侯出于国家统治和扩大兼并战争的需要,四处寻求不同思想的人才,士大夫走向历史舞台,士阶层开始形成。士阶层的士人由于思想不同、观点不一,逐渐形成不同的思想派别,他们通过著书立说对整个社会予以改造,促成了诸子百家、学派林立的文化氛围,形成了“百家争鸣”的局面。战国时期的“百家争鸣”主要指“九流十家”,即儒家、道家、墨家、法家、名家、兵家、阴阳家、纵横家、农家、小说家、杂家等。在“百家争鸣”时期,兵家成为一个重要的思想派别,兵家思想也得到了发展。

齐国是中国兵学的发源地,开国之君姜尚以军事实践为理论基础,成为齐国兵学的创始人。从姜尚到孙武,再到其后的孙膑,形成了比较系统的兵学理论。开放兼容、具有民本性特点的齐国文化,为《孙膑兵法》的产生和发展创造了有利的条件。孙膑的兵学思想传承和发扬了齐国文化。同时,孙膑作为孙武的后裔,继承和发展了孙武的兵学传统,《孙子兵法》对《孙膑兵法》兵学思想的形成产生了重要影响。孙膑吸收和发展了《孙子兵法》中某些军事思想,形成了自己独特的兵学思想。孙武和孙膑都是齐国兵学的代表性人物,《孙子兵法》和《孙膑兵法》也都是齐文化的重要组成部分。

内容

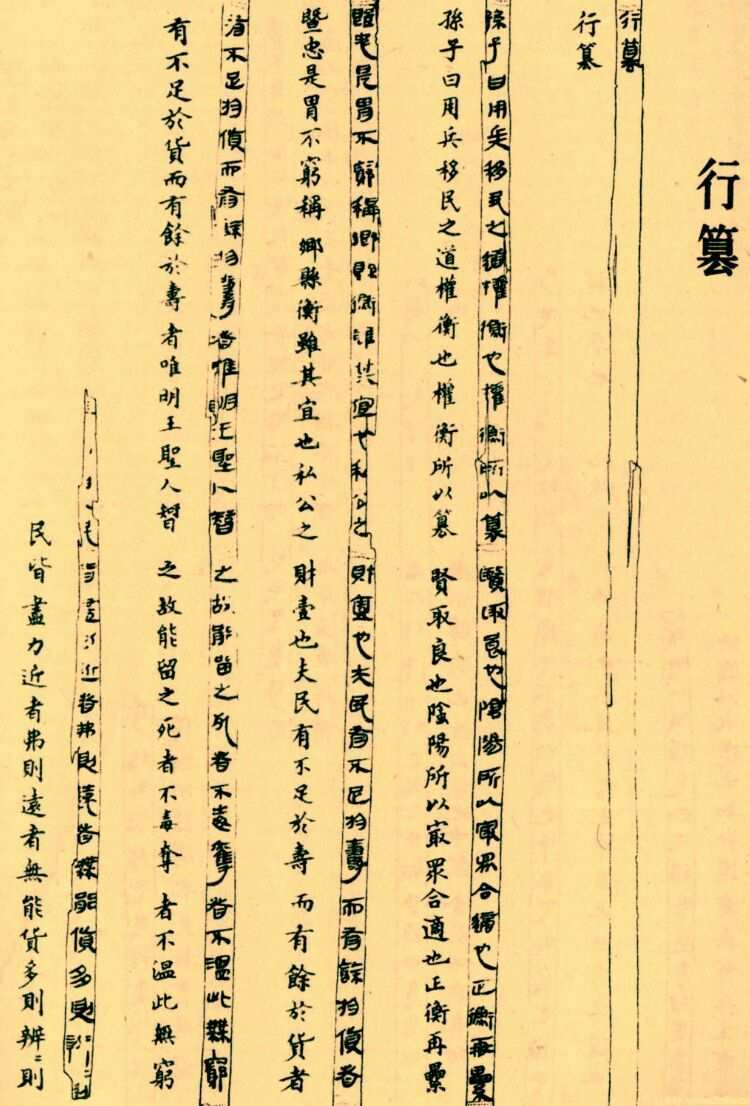

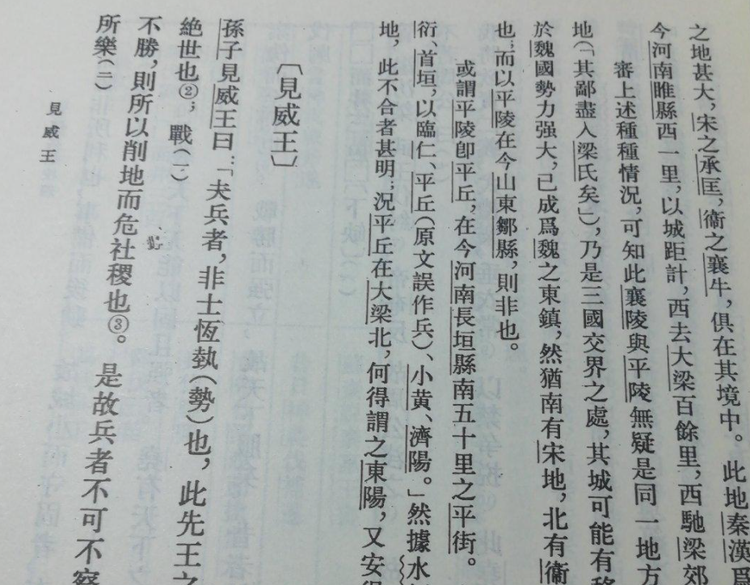

该书分上、下编,各十五篇。其上编篇目依次是:《擒庞涓》《见威王》《威王问》《陈忌问垒》《篡卒》《月战》《八阵》《地葆》《势备》《兵情》《行篡》《杀士》《延气》《官一》《强兵》。上编十五篇以问答、“孙子曰”的形式直接反映了孙膑的思想,具体分为以下三种:其一是问答形式,典型的篇目如《威王问》《陈忌问垒》等篇,主要内容是孙膑和齐威王以问答形式讨论军事战争的问题,以第三人称口述;其二是记述性的,典型的篇目是《擒庞涓》篇,在内容上记述了有关孙膑的重要战役;其三是论述性的,如以“孙子曰”为篇首的《八阵》《行篡》《势备》《月战》等篇,直述孙膑论战论兵的内容。

下编十五篇依次是:《十阵》《十问》《略甲》《客主人分》《善者》《五名五恭》《兵失》《将义》《将德》《将败》《将失》《雄牝城》《五度九夺》《积疏》《奇正》。下编各篇没有提到“孙子”,以专题形式进一步扩展了孙膑的思想。这部分内容与上编思想内容一致,有些是对上编观点的进一步深化。如孙膑在《势备》篇中讲到“变”时,具体解释内容已残缺不可辨,但在下编《积疏》和《奇正》中对“变”进行了详细阐述。

思想

战争观

首先,《孙膑兵法》朴素地认识到了战争的不可避免性,它列举说:“昔者,神戎战斧遂,黄帝战蜀禄,尧伐共工……汤放桀,武王伐纣,帝奄反,故周公浅之。”说明自“五帝”“三王”以来,就是以战争的手段来解决争端、维护统治的。因此,针对战国时期七雄并立、竞相争霸的客观实际,它明确主张“战胜,则所以存亡国而继绝世也”,“战胜而强立,故天下服矣”,这就是说,军事上没有永久不变的优势可以依赖,这是先王传下来的道理,战争的胜败关系到国家的生死存亡,只有战胜敌人,才能保存自己的国家并使之强大起来。吃了败仗,就会丧失领土而危害国家。

其次,《孙膑兵法》体现了对战争问题的谨慎态度。该书虽然主张以战争方式夺取胜利,但是它也认识到战争并不是万能的灵丹妙药,故而它反对“乐战好兵”的轻率行为,指出“夫乐兵者亡”,“战不胜,则所以削地而危社稷也。是故兵者不可不察。”认为必须慎重行事,才不致于兵败国亡,蒙受耻辱。

最后,是强调要有备而战。该书认为:“用兵无备者伤,穷兵者亡。”如果军事行动不能避免,“不得已而后战”,也要“见胜而战”,在富国强兵的基础上,“事备而后动”。只有这样,才能“兵有功,主有名”,立于不败之地。

战略思想

“必攻不守”

在《威王问》中有一段田忌与孙膑之间关于何为“兵之急者”的对话,孙子曰“必攻不守,兵之急者也”,这里,孙膑明确指出赏、罚、权、势、谋、诈六个方面虽然可以“益胜”,但是对于用兵者都不是最紧迫的,只有“必攻不守"才是“兵之急者也”。孙膑强调的“必攻不守”,即作战时要以主动、坚决、勇敢的攻击之力量,造成敌人不可守、不能守,使对方处于被动状态,以实现克敌制胜的目的。这是一种积极进攻的战略,其着眼点在于坚决打击敌人空虚而要害之处,牵一发而动全局,以此疲惫敌人,化劣为优,夺取战争的胜利。

“围魏救赵”的战争实例,充分体现了这一思想的实际运用。公元前345年,赵国都城邯郸被魏军围困,赵国向齐国求援,齐威王命田忌、孙膑出兵救赵。孙膑认为要解除魏国对赵国的围困,不要直接与对方交战,而是攻其亢,击其虚。魏国精锐之师均在外作战,其虚弱之处即为魏国的大梁(今河南开封市西北),击其虚弱的防守,可陷魏军于不利的境地。田忌采纳了孙膑的策略,引兵直奔大梁。魏军忙回军援救大梁,走到桂陵,齐军以逸待劳迎击魏军,魏军大败。孙膑将此役的作战艺术概括为“必攻不守”。即用积极主动的军事行动,在调动对方的过程中,创造有利于己的条件,以较少的代价战胜强于己或相当于己的敌人,从而改变不利的战略态势。

“巧在于势”

孙膑主张“巧在于势”,即作战前要注意创造和利用有利的态势。《吕氏春秋·不二》评述说:“孙膑贵势。”我们从《孙膑兵法》各篇中可以看到其对“势”的重视,如《见威王》“夫兵者,非士恒势也”,《威王问》“言兵势不穷”。该书认为,“势”的取得,要靠战前充分的谋划和周密的安排,所谓“势备而后动”。而一旦形成了有利于我、不利于敌的作战态势,就要牢牢把握住主动权,“势者,攻无备,出不意”,因势利导,灵活用兵。

孙膑用弓弩比喻势。势的最大特点是杀伤力巨大,但又出其不意。即“杀人百步之外,不知其所道至”(《势备》)。公元前342年,魏国发兵攻韩,韩国向齐国求救。齐威王采纳孙膑先疲后击的策略,先答应韩国的请求,以坚定与魏作战的决心。接着派田忌为将,孙膑为军师出兵救韩。齐军再次直趋大梁,但这次在魏境并不与魏军交战,迂回中孙膑用“减灶”法引诱魏军追击,最后在马陵伏击魏军,庞涓在此役中自杀。孙膑诱敌成功,他所造战势对魏军而言异常险峻,这就是“巧在于势”。

战术运用

《孙膑兵法》一书中,谈论各种战术运用的内容占了大量的篇幅,涉及的范围也很广泛,主要有城市的攻守战术、布阵破阵战术、诱敌歼敌战术等等。而所有这些战术的运用,都是建立在“料敌计险”即对整个战场情况充分了解的基础之上的。

在谈到城市的攻守战术时,该书强调进攻要有突然性,要采用“攻兼用行城”“袭国邑以水则”等行之有效的先进战法。它对守城时军事物资的储备给予了特别的关注,指出:“城小而守固者,有委也。”

在谈到布阵破阵战术时,该书认为:“陈则知八陈之经,见胜而战,弗见而诤,此王者之将也。”对于“八阵”的具体运用它也有详细论述:兵力部署上,强调要三分兵力、斗一守二、“一侵”“二收”,每战要用精锐士卒为前锋。在地形利用上,主张要平易地形多用车兵、险要地形多用骑兵、隘塞地形多用弩兵;此外,还要控制有利地形,打击处于不利地形的敌人,即所谓“居生击死”。

在谈到诱敌歼敌战术时,该书的阐述更为系统,《擒庞涓》中详细地介绍了孙膑以一系列高明的战术,诱敌入围,“而禽庞涓”的全过程。在其它篇中也有利用“让威”诱敌误敌,设法“辟而骄之,引而劳之”,诱敌至“隘塞死地”中加以歼灭等论述。

治军思想

孙膑在《兵情》篇中以“人和”思想为前提,揭示了士卒、将帅、君主三者在治军作战中的内在关系,强调同心协力、密切配合才能克敌制胜。至于如何密切协同,孙膑在《篡卒篇》讲到“恒胜有五:得主制,胜。知道,胜。得众,胜。左右和,胜。量敌计险,胜。”他深刻分析了决定战场胜负的五个因素,在将帅与君主、将帅与士卒及将帅之间的相互关系上,提出一些可贵的思想:将领能得到君主的信任和支持,具有独立指挥权,就能得胜。将领威望高,能得到士兵拥护,就能得胜。将帅之间同心协力,团结和睦,就能得胜。孙膑的这一用兵之道,充分体现了“间于天地之间,莫贵于人”(《月战》)的思想。孙膑以其自身的实践经验感受到重用民众力量的必要性,“要求卒、将、帅三者的高度统一,协调一致,进一步体现了孙膑的‘人本’‘民本’思想,反映了孙膑在治军作战中科学而辩证的理论。”

影响

银雀山汉墓出土的竹简本《孙膑兵法》,虽然已经是残本,和历史所记载的“图四卷八十九篇”相差很多篇章,但是《孙膑兵法》的重现,展现了它在兵学史上应有的价值和光彩。

首先,它与《孙子兵法》具有很强的互补性,是系统总结战役理论与实践的开山之作。《孙膑兵法》在继承孙子“以实击虚”“以奇用兵”等重要理论原则的基础上系统地发展了战役、战术理论。古人对此评价道:“孙膑贵势”,就是指孙膑兵法的突出特点。势是战争态势,是敌我双方军事实力,包括兵力、武器装备、军事物资等在战场上因时而变的布局。《孙子兵法》中就多次提到“势”这个概念,并揭示了关于势的理论原则。孙膑针对在战场上如何造势、如何驾驭势等问题,提出了一系列战役理论。

其次,它引领了冷兵器时代战略战术变革的方向,对后世战略战术的发展产生了巨大影响。西周以前,主要的作战样式是阵战。春秋末期,孙子提出了避实击虚、以奇用兵的作战原则,并把伐兵与攻城作为屈人之兵新的作战样式。孙膑在此基础上提出了野战作战原则,为后来机动战作战理论的发展奠定了基础。

最后,它从中国传统文化的根上,揭示了军事人才的时代价值,其“人为贵”的科学命题,至今具有重大现实意义。孔子讲“礼之用,和为贵”(《论语·学而》),孟子讲“民为贵,社稷次之,君为轻”(《孟子·尽心下》)。这些思想均反映了以仁为核心的人本理念。在战国时期战争频发、人才争夺异常激烈的大背景下,孙膑提出“间于天地之间,莫贵于人”的军事人才思想,反映了时代的最强音,极大丰富了古代人文思想的内涵,也是今天军事人才思想的重要理论源头之一。

版本争议

1972年,《孙膑兵法》在山东临沂银雀山汉墓中出土以后,经银雀山汉简整理小组、沈阳部队注释组、张震泽等文物工作者对竹简本《孙膑兵法》的考据、编排整理和注释,由文物出版社出版。共录简文三十篇,其中明确有“孙子曰”或“威王曰”字样的十五篇合为上编,另外十五篇则合为下编。

对于这批简文,学术界一般认为,上编内容是在孙膑著述和言论的基础上,经过弟子辑录和整理而成,当属原著无疑。但下编内容是否为孙膑及其弟子所著尚无充分的证据。张震泽在《孙膑兵法校理》的例言中提出“下编十五篇……似非孙膑之书,而应别题书名,作为附编”的观点。主要原因是《孙膑兵法》下编内容的样式与上编不同,没有孙膑、田忌、齐威王的问答形式,也没有“孙子曰”字样。负责《孙膑兵法》的汉简整理小组,也同意上述观点。1985年,银雀山汉墓竹简整理小组重新整理出版了《银雀山汉墓竹简【壹】》精装本和单行的《孙膑兵法》精装八开本。这些版本的《孙膑兵法》都删去了原来的下编十五篇,而在上编十五篇的基础上新加入一篇《五教法》,这就形成了《孙膑兵法》十六篇。

对此,有些学者也提出了不同的看法,如廖杨膑指出:“仅仅看到上下编体例不同,就轻易地肯定下编非《孙膑兵法》也难免武断之嫌。”“断定下编的内容是否为孙膑或其弟子所写,重要的是应看其论述基本思想是否和上编相同。”陈相灵在《<孙膑兵法>的理论贡献及现实意义》中认为,“《孙膑兵法》前十五篇以问答的方式直接反映了孙膑的思想,而后十五篇以专题形式进一步扩展了孙膑思想。这部分内容即使是其弟子所写,因前后思想内容一致,有些甚至是对上编观点的进一步深化,因此也是《孙膑兵法》的重要组成部分。”

《孙膑兵法》篇章目录 |

| 序号 | 名称 |

上编 | 第一篇 | 《擒庞涓》 |

第二篇 | 《见威王》 |

第三篇 | 《威王问》 |

第四篇 | 《陈忌问垒》 |

第五篇 | 《篡卒》 |

第六篇 | 《月战》 |

第七篇 | 《八阵》 |

第八篇 | 《地葆》 |

第九篇 | 《势备》 |

第十篇 | 《兵情》 |

第十一篇 | 《行篡》 |

第十二篇 | 《杀士》 |

第十三篇 | 《延气》 |

第十四篇 | 《官一》 |

第十五篇 | 《强兵》 |

下编 | 第十六篇 | 《十阵》 |

第十七篇 | 《十问》 |

第十八篇 | 《略甲》 |

第十九篇 | 《客主人分》 |

第二十篇 | 《善者》 |

第二十一篇 | 《五名五恭》 |

第二十二篇 | 《兵失》 |

第二十三篇 | 《将义》 |

第二十四篇 | 《将德》 |

第二十五篇 | 《将败》 |

第二十六篇 | 《将失》 |

第二十七篇 | 《雄牝城》 |

第二十八篇 | 《五度九夺》 |

第二十九篇 | 《积疏》 |

第三十篇 | 《奇正》 |

资料来源:

注释

[a]其中包含《孙膑兵法》。

[b]约公元前378—前310年。

[c]今山东阳谷东北。

[d]割去膝盖骨。