南极大陆(英文名:Antarctic continent),地处地球的最南端,是指南极洲除周围岛屿以外的陆地,四周被海洋所包围,海岸线长约24000千米,总面积1239万平方千米。

本页面主要目录有关于南极大陆的:发现与命名、位置境域、成因、地理特征、人类活动、环境问题和保护、风景名胜、相关文化、重大事件等介绍

南极大陆(英文名:Antarctic continent),地处地球的最南端,是指南极洲除周围岛屿以外的陆地,四周被海洋所包围,海岸线长约24000千米,总面积1239万平方千米。

本页面主要目录有关于南极大陆的:发现与命名、位置境域、成因、地理特征、人类活动、环境问题和保护、风景名胜、相关文化、重大事件等介绍

Antarctic continent

孤立大陆、白色大陆

3900万年前

极地气候

1239万平方千米

在1.95亿年以前,整个地球为一块巨大的“联合古陆”,南极大陆由冈瓦纳古陆分离、解体、漂移而移到了现今的位置。横贯南极山脉(Transantarctic Mountains)把南极大陆分为东南极洲(East Antarctica)和西南极洲(West Antarctica)两部分,东南极洲主要由冰雪覆盖而成的高原组成;西南极洲由山地、高原和盆地组成。南极大陆为极地气候,常年积雪,是世界上最冷、最高、最干燥也最多风的地方,夏冬两季特点鲜明。南极大陆所处的南极洲陆地动物有150余种,其边缘及附近的岛屿,发现约400种不同的苔藓植物。

1821年1月,俄国船长别林斯高晋(Bellinshauseni)带领“和平”号和“东方”号在南极海域发现了南极洲的一个大岛——亚历山大岛(Alexander Island)。在同一期间,美国和英国亦宣布第一个发现南极大陆。1954年2月13日,澳大利亚在南极大陆的麦克罗伯特森地(Mac Robertson Land)上建立了第一个科学考察站——莫森站(Mawson Station)。南极大陆有铁、铜、锰、金和银等金属矿产。其中,东南极大陆的铁矿蕴藏丰富,在东南极查尔斯王子山(Prince Charles mountains)有“南极铁山”之称,可供世界开发利用200年;铜矿主要分布在南极半岛(Antarctic Peninsula)。南极大陆自然风景独特,有冰川、冰山、极光和格罗夫山(Grove Mountains)等自然景观。

南极大陆所处的南极在20世纪60年代开始发展旅游,旅游者多来自美国、澳大利亚、英国、德国、加拿大等西方国家。2019年,美国是南极旅游游客数量最多的国家,中国游客总人数紧随其后。截至2020年,世界上30多个国家在南极洲建立了150多个科学考察基地,对南极大陆的地质、地理、冰川、气象、固体地球物理、高空大气物理、海洋生物、大地测量和极地工程等进行考察研究。南极大陆面临的环境问题主要有臭氧层空洞现象、气候变暖、冰盖融化等。自1992年至2020年间,南极冰盖平均每年损失约1000亿吨冰,导致全球海平面每年上升约7毫米。

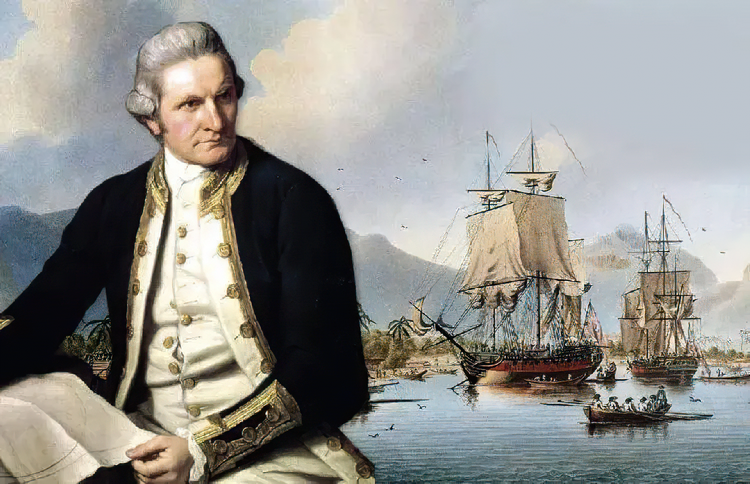

1772年7月13日,英国海军部派出“决心”号和“冒险”号两艘帆船,在船长詹姆斯·库克(James Cook)的带领下,驶向南方去寻找“未知的南方大陆”。1773年1月17日,船队在东经39°35′的地方驶入了南极圈,但由于遇到了浮冰障碍,船队只好返航。1774年1月26日,詹姆斯·库克率领“决心”号再次进入南极圈,于1月30日成功到达南纬70°10′的海域。同样,由于遇到了浮冰障碍,船只无法继续前进。

1821年1月,俄国船长别林斯高晋带领“和平”号和“东方”号在南极海域发现了南极洲的一个大岛——亚历山大岛。在同一期间,美国宣布第一个发现南极大陆的是美国康涅狄格州(Connecticut)的海豹捕猎者——帕尔默(Palmer)船长,表示其于1820年11月18日乘美国捕鲸船“英雄”号来到南极半岛附近海域,看到了裸露的岩石。而英国则宣布,南极大陆的第一个发现者是当时英国海军军官——爱德华·布兰斯菲尔德(Edward Bransfield)。

1831至1832年,英国人比斯科(Bisco)在环绕南极大陆航行。1907年,爱尔兰人谢克尔顿(Shekleton)组织了一支探险队,试图探明南极点和当时南磁极的位置。1909年1月9日,谢克尔顿到达南纬88°23′处,该位置离南极点只有160多千米。谢克尔顿等人最终因缺乏食物和精疲力竭而掉头返回。但是,他们走到距南极点不远的地方时,派出了一个分队继续前行,到达南磁极,并且测定当时南磁极的位置是在南纬72°25′、东经155°16′处(磁极的位置是不固定的)。

1910年由罗阿尔德·阿蒙森(Roald Amundsen)指挥的挪威探险队开始寻找南极点,并于同年12月14日抵达南极点。1911年12月,罗伯特·斯科特(Robert Scott)率领的英国探险队开启他们的南极探索之旅,并于次年1月18日到达南极点。罗阿尔德·阿蒙森和罗伯特·斯科特成功地登上南极点,进一步探明了南极大陆是一个世界大洲。

1928至1929年间,美国人威尔克斯(Wilkes)最先完成了在南极大陆上空的考察飞行。1929年11月29日,美国人伯德(Byrd)乘飞机到达南极点,并且顺利归来。1933至1935年间,伯德在玛丽伯德地(Marie Byrd Land)进行了越冬考察。1935年11至12月间,埃尔斯沃德(Elsewaerd)驾飞机从威德尔海(Weddell Sea)飞越南极大陆,到达罗斯海(Ross Sea)。1940年,伯德再次乘飞机对南极洲进行考察,从空中拍摄了南极大陆的轮廓,测量了海岸线和山脉,并且绘制成地图。

最早断言南极大陆存在的是两位古希腊的哲学家毕达哥拉斯(Pythagoras)和柏拉图(Plato),他们从哲学的角度出发,认为在已知世界的反面必定有一块土地,以维持平衡。南极大陆英文名Antarctic continent中“Antarctic”意思是南极,来源于希腊文anti,是相反的意思,加上北极Arctic这个词,意思是北极的对面,即北极相对的就是南极。

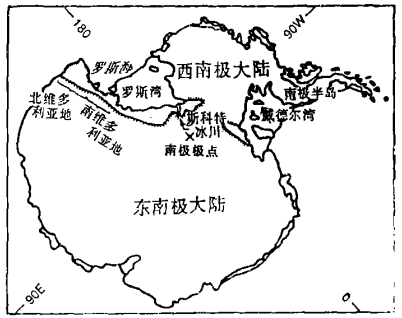

南极大陆地处地球的最南端,是指南极洲除周围岛屿以外的陆地,四周被海洋所包围,海岸线长约24000千米,其中约7500千米的海岸线终年被冰架包围。南极大陆20°E至146°51′E与印度洋(Indian Ocean)相邻,146°51′E至148°E和67°16′W至180°W与太平洋(Pacific Ocean)相邻,0°E至20°E和0°W至67°16′W与大西洋(Atlantic Ocean)相邻,总面积1239万平方千米。

远古时代,地球是一个连接在一起的大陆,分为南北两个部分,北面称为劳亚古陆,而南面以南极大陆为中心,离赤道较近,称为冈瓦纳古陆。在1.95亿年后,这块超级大陆逐渐分裂为劳亚古陆和冈瓦纳古陆。大约在1.7亿年前,冈瓦纳古陆又分裂为东、西冈瓦纳古陆,东冈瓦纳古陆由南极洲、印度、新西兰和澳大利亚组成。大约在5300万年前,澳大利亚与南极洲开始分离;之后,约在3900万年前,澳大利亚与南极洲最后分离,并经过逐渐漂移,南极大陆移到了现今的位置。

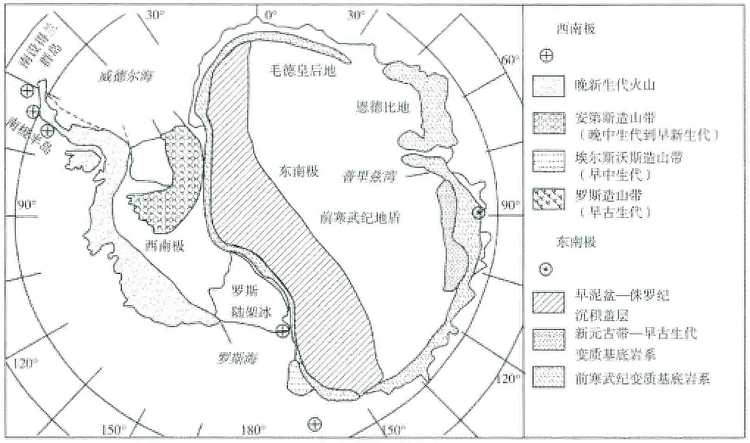

以泛非运动、罗斯运动及冈瓦纳运动为界,可以把南极大陆地质构造发展分为前泛非阶段、泛非—罗斯阶段、罗斯—冈瓦纳古陆阶段和后冈瓦纳古陆阶段四个阶段。

前泛非阶段,该阶段出现在冈瓦纳古陆形成时期,其构造遗迹主要保存于东南极,经历约6次重要的构造—岩浆—变质事件,最终经过500百万年左右泛非运动,形成了冈瓦纳古陆边缘造山带。

泛非—罗斯阶段,包括早古生代中、晚期,东南极地盾大部分处于隆起剥蚀区,地盾西缘横贯南极山脉地区沉降,形成了分布广泛的寒武奥陶纪地层,同时,志留纪时期罗斯运动使其与前寒武系一起褶皱变质,并产生激烈的岩浆活动。

罗斯—冈瓦纳古陆阶段,从晚志留世持续到早三叠世,主要地质事件是:横贯南极山脉区先隆起,泥盆纪—三叠纪沉降,形成以冈瓦纳群、比肯超群为代表的浅海—滨海相及陆相碎屑岩系。

后冈瓦纳古陆阶段,侏罗纪—第四纪为冈瓦纳古陆解体和南极大陆格架形成时期。侏罗纪中晚期,冈瓦纳古陆分裂为东西冈瓦纳古陆两部分;古近纪末,德雷克海峡(Drake Passage)形成;新近纪末期,布兰斯菲尔德海峡(Bransfield Strait)形成。

南极大陆为极地气候,常年积雪,是世界上最冷、最高、最干燥也最多风的地方,夏冬两季特点鲜明。

气温

南极大陆年平均气温为-28℃左右。南极高原的极地气候条件最为极端,冬季温度在-40℃至-70℃之间,最高气温18.3℃,最低温记录为俄罗斯沃斯托克考察站的-89.2℃。

降水

南极大陆降水量少,其所处的南极洲平均年降水量仅为55毫米,在中国南极昆仑站附近,年平均降水量约为21毫米。南极高原地区每年降水量在100毫米以下。

风

南极大陆的盛行风向是东北风,因为其所在的南极洲的太平洋东部沿岸有一条呈东北—西南方向的横贯南极山脉,其西南地区是山地、高原,而东北部相对平坦,风只能从东北部吹来。南极大陆最大风速达到100米/秒,一年内大风天数有200多天。

日照

南极大陆位于地球上纬度最高的地区,太阳的入射角最小,阳光只能斜射到地表,而斜射的阳光热量又最低。同时,南极大陆地表95%被白色的冰雪覆盖,冰雪对日照的反射率为80%至84%,只剩下不足20%到达地面,但又大部分被反射回太空。

地质构造

南极大陆可以分为东南极地盾、西南极造山带及位于其间的横贯南极造山带三大构造单元。东南极占据了南极大陆的大部分地区,是一个典型的地盾区,由基底岩系和盖层沉积两部分组成。西南极造山带由西南极中新生代造山带和西南极裂谷系两个构造单元组成,包括南极半岛、南设得兰群岛(South Shetland Islands)、埃尔斯沃思地(Ellsworth Land)和玛丽伯德地等,它是南美洲安第斯造山带的南延部分。横贯南极山脉造山带呈北西向镶嵌于东南极地盾西南边缘,是一个经罗斯运动而形成的早古生代造山带。

东南极地盾

东南极基底岩层由前寒武纪至早古生代中、高级角闪岩相及麻粒岩相片麻岩等构成,上覆晚古生代至早中生代近水平的沉积盖层。东南极的太古代地层主要发育于恩德比地(Enderby Land),以纳皮尔杂岩为代表。在普里兹湾地区赖于尔群岛(Rauer slands)和西福尔丘陵(Vestfold Hills)地区出露太古代正片麻岩。在南查尔斯王子山还发育大片的太古代绿岩带。东南极的元古界地层分布很广。此外,东南极地区还发育有基性一酸性侵入岩,特别是紫苏花岗岩。

西南极造山带

整个西南极地区沉积岩和火山岩系列分布广泛,大部分岩层都经历了强烈的褶皱和变质作用,部分地区出露中一晚元古代及早古生代变质岩系和沉积岩系。其中,埃尔斯沃思地和玛丽伯德地是两个“中间地块”,出露有晚元古代变质岩系和古生代沉积岩、火山岩系。

横贯南极造山带

横贯南极山脉造山带不但包括各时代的地层,而且发育了各时代的火成岩,包括元古宙的花岗岩、花岗闪长岩,早古生代的花岗岩、花岗闪长岩,晚古生代的花岗岩、钙碱性火山岩,侏罗纪的辉长岩体、粗玄岩岩床及玄武岩,新生代的花岗岩及第四纪的基性火山岩等。

地层与岩性特征

南极大陆所在的南极洲,其地层分为前寒武纪地层、古生代地层、中生代地层和新生代地层。

前寒武纪地层

前寒武纪地层包括上、下两部分。下部岩层包括太古代结晶基底杂岩和早一中元古代部分基底受造山运动和岩浆侵入改造的上地壳火山岩和沉积变质岩,广泛分布于东南极大陆山地,主要出露于东南极大陆沿岸,从阿德莱德地(Adelaide Land)到毛德皇后地西部,断续仲展达8000千米,其中在恩德比地、麦克罗伯逊地(Mac Robertson Land)和毛德皇后地出露最广。上部是中一晚元古代的浅变质岩系,岩层分布甚广,岩性差异较大,在东南极大陆沿海地带出露的主要是浅变质的石英片岩、二云母片岩、千枚岩、火山岩和含铁石英岩。在西南极洲玛丽伯德地的称斯旺松岩系,由褶皱强烈但变质较浅的石英长石砂岩、泥岩、板岩、闪石片岩、铁质砂岩等组成厚度超过4300米。石炭一二叠系广泛分布于南极横断山脉,在上石炭一下二叠系中,普遍存在冰川和冰水沉积层;在冰碛层之上(维多利亚群中上部)普遍存在含舌羊齿植物化石的煤系地层,煤层多达20余层,总厚度达数十米,绵延千余千米。

古生代地层

在南极横断山脉的毛德皇后山脉(Queen Maud Mountains)、北维多利亚地(Northern Victoria Land)以及埃尔斯沃斯山脉(Ellsworth Mountains)均发现了寒武纪地层,总厚度将近1万米,主要是由深海到浅海沉积的泥岩、砂岩和石灰岩组成,部分地区火有大量火山岩,底部为砾岩,不整合覆于前寒武纪地层之上。志留纪地层最早在亚南极的南奥克尼群岛发现。该岛地层主要是杂砂岩、页岩和片岩,含笔石化石。泥盆系主要分布于南极横断山脉,从北维多利亚地到埃尔斯沃斯山脉均有发现,主要由砂岩(包括粉砂岩、石英砂岩、含砾砂岩)和泥岩组成,总厚度达1200至1300米。

中生代地层

中生代地层三叠系发现于南极横断山脉维多利亚群(上比肯群)的上部,不整合覆于二叠纪含煤岩系之上;侏罗系广泛分布于南极横断山脉、西南极洲中生代褶皱带、南极半岛及沿海岛屿;白垩纪沉积地层零星分布于西南极洲和南极岛弧。中生代地层以各类火山熔岩(包括粗玄岩、玄武岩安山岩等)、火山碎屑岩夹少量碎屑沉积岩为特征,特别是费拉尔粗玄岩。

新生代地层

第三纪沉积地层分布范围很小。除罗斯海和威德尔海等海盆有厚度很大的海相沉积层外,出露于陆地的第三系仅限于某些西南极洲中新生代安第斯褶皱带内,主要是南极半岛及南极岛弧。由于南极冰盖的长期侵蚀,南极大陆及岛屿的第四纪沉积层保存很少,只有在无冰区零散地分布晚第四纪地层。较大的无冰区如南极横断山脉的干谷地区、东南极大陆沿海的维斯特福尔德丘陵(Bunger Hills)、拉斯曼丘陵(Larseman Hills)和班吉尔丘陵(Bangir Hills)以及罗斯岛(Ross Island)和乔治王岛(King George Island)等,均有晚更新世和全新世海洋沉积、湖泊沉积、冰川沉积和冰缘沉积。在晚更新世和全新世海洋沉积地层中含有较丰富的双光类、介形虫、有孔虫以及硅藻化石,地层厚度一般在5至20米。

矿产资源

南极大陆有铁、铜、锰、金和银等金属矿产。其中,东南极大陆的铁矿蕴藏丰富,在东南极查尔斯王子山200平方千米区域内已发现3个大型、超大型铁矿,矿层厚70米,宽5千米至10千米,延伸120千米至200千米,含铁平均品位为30%至38%,有“南极铁山”之称,可供世界开发利用200年;南极大陆二叠纪煤层广泛分布于东南极洲的冰盖下,煤田面积达25万平方千米,煤层厚6米至9米,储藏量约达5000亿吨。铜矿主要分布在南极半岛,矿床类型有浸染型、斑岩型及脉型等,常与银、铅、锌、银等共生;在横贯南极山脉及东南极洲也见有少量铜矿化。

横贯南极山脉把南极大陆分为东南极洲和西南极洲两部分。该山脉从南太平洋岸边开始沿着罗斯海岸透迤向南,横穿南极大陆,直达大西洋的菲尔希纳冰架东侧,全长3000多千米,有许多海拔3000至4000米的高大山峰。

东南极洲主要由冰雪覆盖而成的高原组成。在沿岸附近,有许多被冰雪覆盖的排列成线状的山峰,构成明显的山系。东南极洲沿岸的一条主要山系在毛德皇后地,它由穆利格一霍夫曼山脉、沃特塔特山脉、索尔一隆戴恩山脉、比利时山脉和费比沃拉皇后山脉组成。在恩德比地,有斯科特山脉和图拉山脉。在麦克罗伯逊地,有查尔斯王子山脉等一系列山脉。东南极洲登曼冰川覆盖的峡谷深处是南极大陆的最低点,低于海平面3500米。

西南极洲由山地、高原和盆地组成。西南极洲的伯德地最高海拔高度可达3000米,在其冰盖上面也有一些重要山脉。尤萨普山脉是主要山系,它包括克拉里山脉、执行委员会山脉和福特山脉。尤萨普山脉沿着伯德地海岸延伸到罗斯冰架,并通过别林斯高晋海岸边的琼斯山脉与南极半岛的山脉连在一起。另外还有一条山系叫埃尔斯沃思山脉,有南极大陆的最高峰文森峰,该山峰海拔4897米。

海洋水

海冰

南极海冰面积变化趋势显著区域范围较小,且全部为趋势上升区夏冬两季显著区域范围较大,集中分布的沿岸海域以及海冰边缘线处海域,春季在南极半岛东侧、玛丽伯德地、维多利亚地和秋季范围较小,变化显著区分布于科茨地与威尔克斯地(Wilkes Land)沿岸海域。

水团

南极半岛周边海域水团主要包括:南极表层水、绕极深层水、暖深层水、威德尔海深层水、威德尔海底层水、陆架水、布兰斯菲尔德海峡底层水。

南极表层水

南极表层水广泛地分布在南大洋,可分为夏季表层水和冬季水。南极表层水体在季节性加热和融冰的作用下形成夏季表层水,其水团特征为水体温度较高、盐度相对较低且变动范围较大、物理性质空间变化较大,不具有稳定的核心温度和盐度。夏季观测到的冬季水是冬季寒冷事件留存的冷水。寒冬过后寒冷的水体得以保留,即形成了冬季水。

绕极深层水

绕极深层水可以分为以温度极大值为特征的上层绕极深层水和以盐度极大值为特征的下层绕极深层水。上层绕极深层水核心的温度范围为1.6℃至1.9℃,盐度范围为34.61至34.68,压强介于2.5百帕至6百帕之间;下层绕极深层水核心温度为1.3℃至1.6℃,盐度为34.7至34.72,压强介于2.5百帕至30百帕之间。

暖深层水

暖深层水是绕极深层水随着威德尔气旋式流涡的向南分支向西流动,流动过程中与周围水体混合,盐度降低,温度降低而形成的。暖深层水是威德尔海中温度最高的水团。

威德尔海深层水

威德尔海深层水是南极底层水的重要组成部分,威德尔海深层水是陆架水与在陆架和威德尔海的西部、西南部的暖深层水混合形成的,是南极底层水的来源。威德尔海深层水位于暖深层水以下,水团位势温度范围为-0.7℃至0℃,中性密度大于28.27千克/立方米。威德尔海流涡外缘的威德尔海深层水比流涡内部的威德尔海深层水盐度更小、溶解氧更丰富。

威德尔海底层水

威德尔海底层水形成于威德尔海西南部的南极大陆架附近,沿威德尔气旋式流涡的等深线流动。威德尔海底层水具有低温高盐的性质,水位势温度小于-0.7℃,盐度为34.62至34.68,中性密度大于28.27千克/立方米,存在于压强大于40百帕的海域。

陆架水

陆架水和冬季水的物理性质及形成原因相似,均位于夏季表层水之下,南极陆架水是由陆架上结冰融冰过程、冰川垂向对流混合过程形成。高盐陆架水主要是在陆架水向大气失去热量和海冰生成的过程中析盐形成的,其水团特性为位势温度约等于-1.8℃,盐度大于34.5。

布兰斯菲尔德海峡底层水

布兰斯菲尔德海峡底层水是由来自南极半岛东北侧的威德尔海陆架水的一部分绕过茹安维尔海岭向北输运,进入布兰斯菲尔德海峡的深层和底层而形成的,位于中央海盆的布兰斯菲尔德底层水位势温度约为-1.6℃,盐度约为34.57;位于东海盆的布兰斯菲尔德底层水位势温度约为-1℃,盐度约为34.56。

海流

地处南极的南极半岛周边海域主要存在两个大尺度环流:南极绕极流和威德尔气旋式流涡,威德尔气旋式流涡的范围为南极半岛东侧至东经30°。南极绕极流与向东流动的威德尔气旋式流涡之间的海域称为威德尔海—斯科舍海(Scotia Sea)汇流区,由南极半岛北端延伸至东经20°。

地表水

南极大陆93%的地面覆盖着一层2000至2500米厚的冰层,集中着全球90%的冰,体积达2260万立方千米。如果这些冰全部融化,全球的海平面将升高50米。若以世界每年用水3000立方千米计,南极大陆淡水可供人类用7500多年。

南极大陆上有众多的湖泊,有咸水湖也有淡水湖。咸水湖又叫盐湖,在大陆的周围随处可见,较有名的有唐胡安湖,湖水含盐度极高,每升含盐量可达270余克,即使在零下70度,湖水也不会结冰。地处维多利亚地赖特谷中的范达湖和泰勒谷的邦尼湖,是南极大陆独有的一种咸水湖。湖水上淡下咸,湖表冻结着一层2至3米厚的冰,冰下湖水清澈,湖水含盐量随深度的增加而增加,形成分层次现象,底层水的含盐量比表层水高约10倍;湖水温度也随深度的增加而升高,在年平均气温零下20度的环境中,湖底水温仍高达25℃。

淡水湖分布于南极大陆的边缘,西南极洲的湖泊多于东南极洲。中国南极长城站和中山站附近都有淡水湖,在长城站西部和南部有西湖、高山湖和燕鸥湖等淡水湖,水质良好,水源充足,适于饮用,其中西湖平均水深5米,最大深度10米,面积1.2万平方米,可蓄水6万立方米,是长城站主要饮用水湖泊。

地下水

2022年,在南极洲冰层以下的沉积物中,科学家首次发现了一个巨大的地下水系统。这一地下水系统可能与湿海绵一样稠密,研究人员使用大地电磁成像技术,在2018至2019年测量了地下水,并绘制了冰层下的沉积物地图,计算出如果从100平方千米的沉积物中挤出地下水,那么它将形成一个220至820米高的水柱,至少是冰层内和冰层底部浅水系统的10倍,甚至可能比这还要高得多。测绘显示,由于地下水系统的形成,随着地下水的深入,水变得越来越咸。

在南极大陆无冰区,地表强烈的物理风化过程和相对微弱的生物化学风化过程共存,形成了特异的土壤,同时由于自然环境的区域差异性和区域环境演变历史的特殊性,也造成了南极大陆无冰区土壤性状的区域差异性。南极大陆无冰区的土壤最初作为冷干旱环境下的风化产物而划为荒漠土或冷漠土。南极大陆寒冷气候条件下的土壤具有与荒漠土相似的特征,这些土壤中生物化学过程微弱、腐殖质含量极少、干旱土壤水分状况使得盐分向表层积聚或荒漠结皮的形成等。南极大陆罗斯岛地区的土壤具有许多荒漠土壤的性状,即土壤有效水分含量低、寒冷旱的环境条件使壤化学风化的速率较低;地表温度的剧烈频繁波动使得土壤物理风化过程占优势,土壤质地则以粗砂、砂砾质为主。南极大陆外围区强大的下降风造成地表土壤强烈的蒸发过程,使得土壤中的易溶性盐分及碳酸钙在土壤表层富积。

动物

南极大陆所处的南极洲陆地动物有150余种,多为海鸟和海兽身上的寄生虫,并非真正的陆地动物;真正的南极陆地动物有昆虫和蜘蛛类,它们生长在南极大陆上,如蜱、螨、尖尾虫和蠓等。其中,螨也叫无翅南极蝇,体长仅2.5至3毫米,分布于南极半岛两侧南纬64°至65°30′之间的狭窄地带。尖尾虫也叫弹尾虫,和螨在南极大陆分布最广,从海岸到海拔2000米的高原,甚至远到内陆南纬84°的地区,都有分布。南极洲的淡水塘、溪流和湖泊中生长着种类稀少的扁虫、圆生和其他甲壳类动物如水蚤等。此外,在长满苔藓的浅滩沼地和淡水塘中有缓步类动物。南极大陆所处的南极海鸟有50种,约6500万只,常见的有企鹅、信天翁、贼鸥、燕鸥、海燕等。其中南极的信天翁类约有3900万只;海燕有19种,约1100万只;企鹅有7种,约1.78亿只。南极大陆周边海域内已查明的鱼类有200余种,其中约88%是南极水域的特有种类,南极鳕鱼占75%,深海里有狮子鱼、鲇鱼、灯笼鱼。南极鲸分为6种须鲸类和1种齿鲸类;海豹有6种,为象海豹、豹海豹、食蟹海豹、罗斯海豹和威德尔海豹。

植物

在南极大陆的岩石或陡坡上发现到的植物是最低等的植物,它们面北朝着太阳生长。南极菲尔德斯半岛(Fildes Peninsula)浮游硅藻,鉴定出浮游硅藻75种,未鉴定出11种,优势种为极细舟形藻、冰川舟形藻、南极楔形藻、南极海链藻、碎片菱形藻共7种。在南极大陆的边缘及附近的岛屿,已经发现约400种不同的苔藓植物。在南极半岛西北部边缘地带大约有10种草本显花植物,其中之一是米芒。另外,在南极洲水中和雪里都可以发现兰丝藻和硅藻类植物。南极洲的地衣有350余种,主要分布于南极大陆的绿洲和时有冰雪覆盖的岩石表面。

横贯南极山脉

横贯南极山脉横跨整个南极洲,是一条巨大的内陆山脉,延伸达3500千米,海拔高度大于4000米,成为东南极洲与西南极洲的分界线,该山脉被认为是隆起在一个内板块背景上的巨大裂谷肩构造。横贯南极山脉由晚元古代到早古生代的遣山带(罗斯造山带)组成,被泥盆纪到三叠纪的沉积岩比肯超群和侏罗纪玄武岩质的岩流和岩床(费勒群)所不整合覆盖。

东南极洲

横贯南极山脉以东叫东南极洲,也叫大南极洲,面积占整个南极大陆的2/3。东南极洲上覆冰盖厚度很大,冰盖中心部分海拔4200米,由此向沿海地带缓缓倾斜,并在200至300千米宽的海岸带形成巨大的陡坡。

西南极洲

西南极洲面积较小,为一褶皱带,包括多山的南极半岛、罗斯冰架、菲尔希纳冰架和伯德地。其中南极半岛为南大洋大西洋扇区和太平洋扇区的过渡地带,是南极大陆最大、向北伸入海洋最远的半岛,南北长约1300千米。

冰层钻探活动

自1970年以来,由前苏联和俄罗斯科学家主导在东方站进行了大量的冰层钻探活动,先后创造了最深干孔钻进深度记录952米、最深热融取芯钻进记录2755米、最深冰芯钻探记录3769.3米。在东方站钻取的冰芯首次揭示了在10万年气候周期中全球气候变化与地球大气中CO2和CH4浓度之间的密切关系,从而开启了深冰芯研究的热潮。20世纪90年代中期,随着位于东方站冰盖下的大型冰下湖的发现,开启了南极冰下湖泊探索的新时代,人们迫切希望通过对冰下湖泊的探测寻找未知的生命形式以及研究冰盖的形成和演化过程。2012年,俄罗斯科学家通过冰芯钻探揭开了东方湖的神秘面纱,获取了总长34.1米的湖水重新冻结冰芯。俄罗斯也因此成为全球首个钻穿冰下湖并获取湖冰样品的国家。

南极内陆考察

2005年,中国科学家李院生带领中国南极内陆考察队,跋涉1200千米,抵达被称为“人类不可到达的南极冰盖最高点——冰穹A”,并创下了人类极地科考的新纪录,建立起了符合国际规范的中山站—冰穹A1100千米冰川学综合考察断面,获取了该区域内在国际上的第一支包含有近3000年气候记录的冰芯样品,首次测得冰穹A最高点区域的10米雪温度为-58.4℃。

南极内陆气态总汞分布特征调查

2012年12月16日至2013年2月6日,中国科学家调查了自南极沿岸到内陆断面气态总汞的分布特征。气态总汞分布范围为0.32至2.34纳克/立方米,平均度为0.91±0.33纳克/立方米。沿岸受到海洋释放影响,内陆地区(海拔>3000米)呈现出高值。受地形和氧化还原条件影响,内陆平缓地区(距海岸290至800千米)气态总汞浓度值要高于陡坡区(距海岸800至1000千米)。昆仑站气态总汞浓度呈现出显著的昼夜差异,午夜最低而正午最高。这种昼夜特征可归因于雪中气态汞的再释放,氧化损耗以及混合层的对流过程。

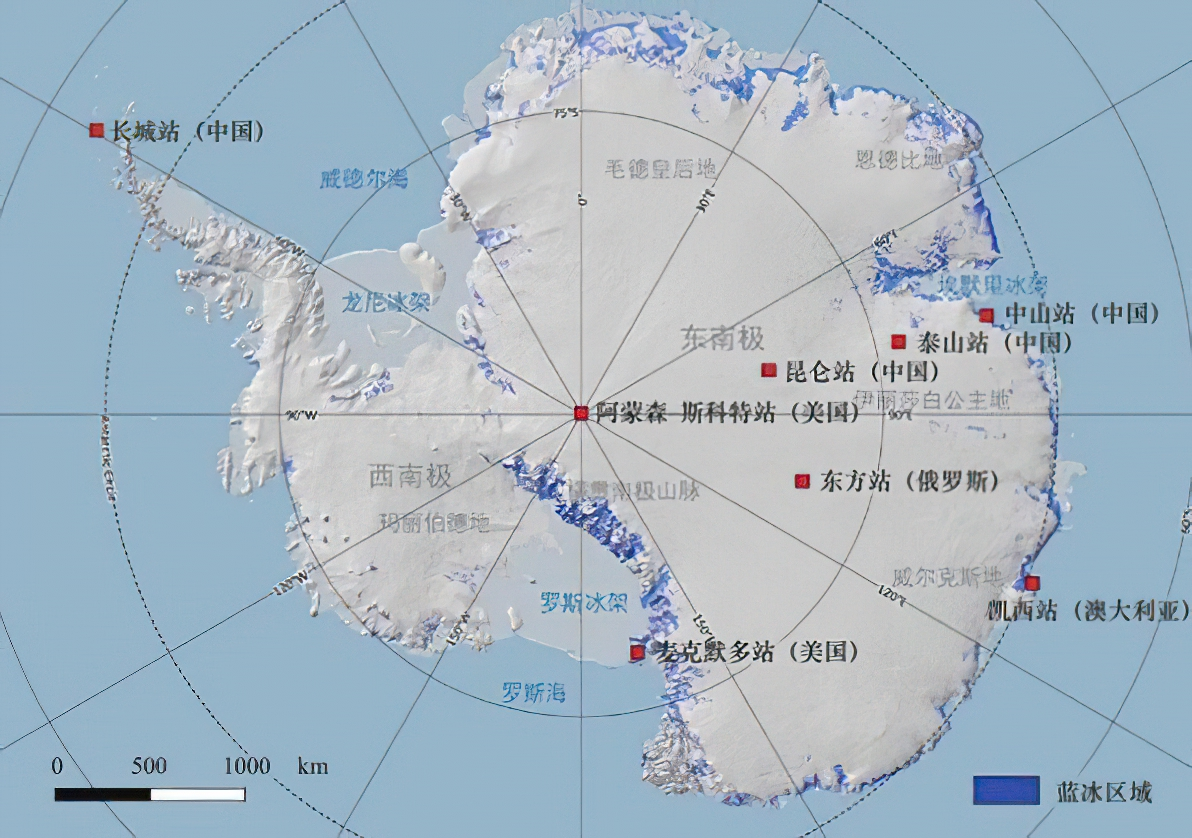

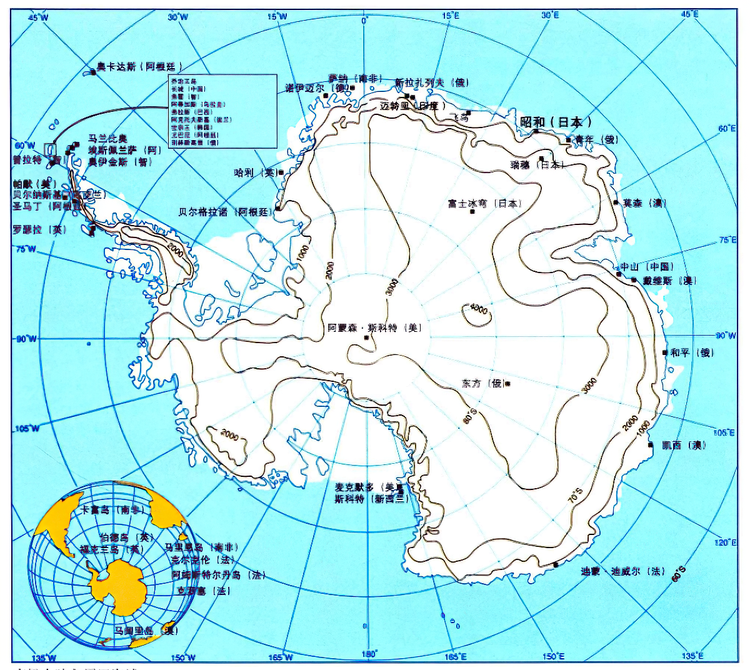

自人类发现了星球上最后一块大陆之后约半个世纪,就有不少科学家们去探索这片白色大陆的奥秘,开展一些初期的科学考察活动,南极科考站由此建立。1954年2月13日,澳大利亚在南极大陆的麦克罗伯特森地上建立了第一个常年科学考察站——莫森站。各国南极科考站的主要用途就是对南极大陆的地质、地理、冰川、气象、固体地球物理、高空大气物理、海洋生物、大地测量和极地工程等进行考察研究。截至2020年,遍布于亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲的世界上30多个国家在南极洲建立了150多个科学考察基地,其中位于南极大陆上的科学考察站主要有莫森站、阿蒙森—斯科特站、东方站、泰山站等。

科考站分布

大洲 | 国家 | 站名 | 属性 | 位置 | 建站时间 |

亚洲 | 中国 | 中山站 | 常年站 | 拉斯曼丘陵 | 1989年 |

昆仑站 | 夏季站 | 冰穹A(DOME-A) | 2009年 | ||

泰山站 | 夏季站 | 伊丽莎白公主地(Princess Elizabeth land) | 2014年 | ||

日本 | 瑞穗站(みずほきち) | 常年站 | 瑞穗高原(Mizuho Plateau) | 1995年 | |

飞鸟站(あすかきち) | 无人值守观测站 | 毛德皇后地 | 1985年 | ||

富士冰穹站(ドームふじきち) | 常年站 | 毛德皇后地 | 1995年 | ||

韩国 | 张保皋站(장보고역) | 常年站 | 特拉诺瓦湾(Terra Nova Bay) | 2014年 | |

印度 | 达克辛—甘戈特里站(Daksin Gangott station) | 被迈特尼站取代 | 毛德皇后地 | 1984年 | |

迈特尼站(Metney Station) | 常年站 | 施尔玛赫绿洲(Schirmacher Oasis) | 1989年 | ||

巴拉提站(Balati Station) | 常年站 | 拉斯曼丘陵 | 2012年 | ||

巴基斯坦 | 真纳站(Zhenna Station) | 夏季站 | 毛德皇后地 | 1991年 | |

欧洲 | 俄罗斯 | 米尔尼站(Mirny Station) | 常年站 | 澳洲南极洲领地 | 1956年 |

斯克托站(Vostok Station)或东方站 | 常年站 | 伊丽莎白公主地 | 1957年 | ||

新扎拉列夫站(Novolazarevskaya Station) | 常年站 | 施尔玛赫绿洲 | 1961年 | ||

青年站(Molodezhnaya Station) | 常年站,俄罗斯、白俄罗斯共有 | 恩德比地 | 1963年 | ||

列宁格勒站(Leningradskaya Station) | 常年站 | 维多利亚地 | 1971年 | ||

俄罗斯站(Russkaja Station) | 常年站 | 玛丽伯德地 | 1981年 | ||

进度站(Progress Station) | 夏季站 | 拉斯曼丘陵 | 1988年 | ||

德国 | 格奥尔格·冯诺伊迈尔站(Georg von Neumayer Station) | 被诺伊迈尔2号站取代 | 毛德皇后地 | 1981年 | |

科嫩站(Kohnen Station) | 夏季站 | 毛德皇后地 | 2001年 | ||

英国 | 哈雷站(Halley Station) | 常年站 | 布伦特冰架(Brent Ice Shelf) | 1956年 | |

法国 | 迪蒙·迪威尔站(Dumont d'Urville Station) | 常年站 | 阿黛丽地(Adelie land) | 1956年 | |

康宏站(Concordia Station) | 常年站,法国意大利合建 | 冰穹C(DOME-C) | 2005年 | ||

意大利 | 康宏站(Concordia Station) | 常年站,法国意大利合建 | 冰穹C | 2005年 | |

瑞典 | 斯维站(Svey Station) | 夏季站 | 毛德皇后地 | 1988年 | |

瓦萨站(Wasa Station) | 夏季站 | 毛德皇后地 | 1989年 | ||

挪威 | 特诺尔站(Tenor Station) | 常年站 | 毛德皇后地 | 1990年 | |

托尔站(Troll Station) | 夏季站 | 毛德皇后地 | 1993年 | ||

比利时 | 伊丽莎白公主站(Princess Elisabeth Station) | 常年站 | 毛德皇后地 | 2009年 | |

白俄罗斯 | 青年站(Molodezhnaya Station) | 常年站,俄罗斯、白俄罗斯共有 | 恩德比地 | 1963年 | |

罗马尼亚 | 劳·拉克维泽站(Law Lakwieser Station) | 常年站 | 拉斯曼丘陵 | 1986年 | |

芬兰 | 奥布站(Aboa Station) | 夏季站 | 毛德皇后地 | 1988年 | |

南美洲 | 阿根廷 | 布朗海军上将站(Almirante Brown Station) | 夏季站 | 南极半岛 | 1950年 |

贝尔格拉诺二号站(Belgrano Station Ⅱ) | 常年站 | 科茨地 | 1979年 | ||

智利 | 贝纳尔多·奥伊金斯将军站(General Bernado O’Higgins Station) | 常年站 | 南极半岛 | 1948年 | |

乌拉圭 | 鲁佩尔托·艾丽切尼贝尔蒂站(Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribehety) | 夏季站 | 南极半岛 | 1997年 | |

北美洲 | 美国 | 伯德站(Byrd Station) | 夏季站 | 玛丽伯德地 | 1957年 |

阿蒙森·斯科特站(Amundsen-Scott Station) | 常年站 | 南极点 | 1957年 | ||

赛普尔站(Siple Station) | 常年站 | 埃尔斯沃思地 | 1973年 | ||

西南极冰盖分区站(West Antarctic Ice Sheet Zoning Station) | 夏季站 | 西南极冰盖 | 2005年 | ||

大洋洲 | 澳大利亚 | 莫森站(Mawson Station) | 常年站 | 麦克罗伯特森地 | 1954年 |

戴维斯站(Davis Station) | 常年站 | 伊丽莎白公主地 | 1957年 | ||

非洲 | 南非 | 萨纳站(SANAE Station Ⅳ) | 常年站 | 毛德皇后地 | 1997年 |

注:表格数据来源 | |||||

主要科考站

莫森站

澳大利亚的莫森站建于1954年2月13日,是南极大陆上的第一个常年科学考察站,也是南极圈以南开放时间最长的考察站,地理中心位于南纬67°36′,东经62°53′。2023年,由于预算限制,澳大利亚旗舰科考项目“更清洁的南极计划”无法实施,这一项目旨在修复柴油泄漏等人类活动对南极造成的损害,使得在莫森站,包括监测大洋海底、水下生物多样性、温室气体及紫外线在内的多个项目都无法继续。

阿蒙森—斯科特站

美国阿蒙森—斯科特站建于1957年1月23日,是唯一一个位于南极点上的科学考察站,以最早到达南极点的两位著名探险家罗阿尔德·阿蒙森、罗伯特·斯科特的姓氏命名,可以容纳150名科学家和后勤人员。阿蒙森—斯科特站外观形状像飞机的一边机翼,建有4270米长的飞机跑道、无线电通讯设备、地球物理监测站、大型计算机等。可以从事高空大气物理学、气象学、地球科学、冰川学和生物学等方面的研究。由于冰层以每年平均10米的速度向南美洲方向移动,所以考察站的实际位置已偏离了南极点。为此美国制定考察站重建计划并于2008年完成。

东方站

俄罗斯东方站建于1957年,位于东南极中心区域,是最靠近南极点的一个考察站,地理中心位于南纬78°28′,东经106°48′,海拔3488米,冰盖厚度达3760米。1983年7月21日实测最低温度为-89.2摄氏度,被称为南极的“寒极”。20世纪90年代中期,在东方站冰盖下发现了长达200千米,宽为80千米的大型冰下湖。

泰山站

中国南极泰山站于2014年2月8日正式建成开站,是中国第二个南极内陆考察站,位于东南极冰盖伊丽莎白公主地区域,距中山站约520千米,距昆仑站约715千米,距格罗夫山地区约85千米,地理中心位于南纬73°51′,东经76°58′,海拔高度2621米。泰山站站区建筑分为主体建筑和辅助建筑,主体建筑分为3层:一层设备区、二层生活区、三层观察指挥区,主体建筑采用装配式模块化轻钢建造,满足科研观测和居住生活;辅助建筑由雪下建筑、新能源微电网系统、远程遥控能源供应模块组成。

南极大陆周边海域鱼类的商业开发始于20世纪60年代,并在大西洋南部的南大洋水域发展起颇具规模的拖网渔业,捕捞对象主要为鳕类和冰鱼类。20世纪90年代以前,捕鱼国主要为东欧诸国,其后阿根廷、澳大利亚、智利、法国、新西兰、南非和乌克兰等也加入捕鱼国行列。2003年,南大洋渔业的主要作业对象为巴塔哥尼亚牙鱼,一种生活于亚南极岛屿陆架区和海底浅滩区的南极牙鱼的近亲。南极牙鱼是个体最大的南极鱼类,体重可达120千克,体长则可超过2.2米。巴塔哥尼亚牙鱼的体重亦可达100千克,价格昂贵,有“白金”之称,每千克可达10美元,一条鱼价值可达950美元,主要销往日本、美国及东南亚等。

南极大陆所处的南极在20世纪60年代就开始了旅游发展,旅游者多来自美国、澳大利亚、英国、德国、加拿大等西方国家。据不完全统计,全球每年前往南极旅游的人数4至5万,约为各国南极科考人数的5倍。来自全球各国的南极旅游人数自2013年起至2018年持续增长,2017至2018年南极旅游季共有51707人。2019年,美国是南极旅游游客数量最多的国家,中国游客总人数紧随其后。

旅游时间

南极最佳旅游时间为11月至次年的3月,其中12月至次年1月是旅游旺季。南极旅游的形式日益多样,除了传统的乘船或乘飞机到达南极固定地点游览外,野营、登山、潜水、冰海游泳、滑雪、直升机历险等形式新颖的游览和探险活动也层出不穷。

旅游方式

南极旅游方式以乘船旅游为主,虽然空中鸟瞰游览及搭乘飞机直接到南极陆地游览的人也不少,但由于前者更为安全、舒适、经济、游览区域较广、所见景观较丰富等,97%以上的游客还是选择乘船游览。

旅游路线

南极旅游线路相对集中,主要有东西两线:西线经南美赴南极半岛,占总旅游人数的90%以上;东线主要经澳大利亚、新西兰或南非赴南极附近海域和大陆。

南极大陆面临的环境问题主要有臭氧层空洞现象、气候变暖、冰盖融化等。

臭氧层空洞现象

人类在地球其他地区的活动已经造成南极大陆上空出现了臭氧层空洞现象,大气中臭氧含量明显低于平均水平,使得该地区的紫外线强度都有一定程度的增强。其主要由于工业活动中排放的氯氟烃气体造成的,尤其是在像美国、俄罗斯、日本、中国、巴西、欧洲等工业活动更为频繁的国家。2006年9月24日,南极大陆所在南极上空的臭氧层空洞达到了2950万平方千米。2019年,由于天气异常温暖,极地平流层云无法形成,南极大陆所在南极洲上空臭氧洞的面积缩小。但从2020年到2022年,随着气温重新下降,臭氧洞面积又开始逐年扩大。

气候变暖

南极大陆气候变暖的速度约为世界其他地区的两倍,平均气温每10年上升0.22℃至0.32℃,远高于此前气候模型预测的每10年上升0.18℃。气候变暖会促使南极大陆冰架大面积分裂;从而使依附其上的动物失去其栖息地;紫外线辐射增加可能使浮游植物群落发生变化并对食物链产生影响。南极地区是全球变化的一个敏感的指示器,在全球变化可能给南极带来变化的过程中,这种变化可能反过来对世界的其他地区产生严重的环境影响,如南极冰中蕴藏的水量变化可能影响到全球海平面变化。

南极冰盖融化

南极冰盖融化带来的影响,首先是生态系统失调;其次是南极深层冷水失衡;第三个影响是海平面上升。自1992年至2020年间,南极冰盖平均每年损失约1000亿吨冰,导致全球海平面每年上升约7毫米。对气候变暖最为敏感的南极大陆西部最为突出,该地区每年有超过800亿吨冰坠入海洋。如果完全融化,仅南极西部冰盖就能使全球海平面上升近4米。南极洲被两个巨大的“冰块”覆盖,即东南极冰盖和西南极冰盖。由于气候变暖,西南极冰盖一直在加速变薄。其中,Thwaites和Pine Island冰川特别容易受到全球变暖的影响,并且已经导致海平面上升。

1959年,世界各国协商并签订了《南极条约》(Antarctic Treaty),条约规定涉及南极大陆所处的南极的活动仅能出于和平目的,禁止军事活动,各国需保障科学研究的自由,鼓励科学合作;约禁止各国在南极进行核试验和排放放射性废弃物。1964年,签署《南极条约》的各方达成共识,建立了一系列保护南极环境的规则,规范人类活动。例如,未经协商,各国不能获取南极科研样本,直升机不能在特定区域飞行。1972年,签署《南极条约》的各方就管理海豹捕猎活动达成共识,致力于保护海豹。联合国从1983年的第三十八届大会开始就南极问题进行辩论,并在《21世纪议程》等多个国际公约中特别表明对南极环境及生态问题的关注。将人类在南极活动带来的环境影响降低到最低程度,以保护南极的固有价值,包括其荒野价值、美学价值和科学研究价值,在国际社会已达成广泛的共识。1991年,各国又签订了《马德里协定》(Madrid Protocol),促进了《南极条约》体系的完善。《马德里协定》建立起南极环境保护的协商机制,将环境影响评估放在南极环境管理的核心位置。2003年,国际科学联合会和世界气象组织共同发起2007至2008国际极地年活动,其科学主题充分反映了人类对极地环境发生快速变化的深度关切。

此外,1961年《南极条约》生效后,美国便将该条约作为其南极政策的基础。1970年10月,美国总统尼克松将“保护南极洲环境并制定适当的措施以保护南极生物资源和非生物资源得以公正地、合理地使用”作为美国南极政策的三个目标之一。为保护与养护南极本土的动植物和相关的生态系统,美国于1978年通过《南极保护法案(1978)》(公共法95-541号),此后,在对该法案进行修订的基础上,于1996年通过《南极科学、旅游和保护法案(1996)》(公共法104-227号)。这两个法案主要涉及动植物保护、废物管理、执行和听证程序、非政府组织的考察活动、南极特殊保护区、南极历史遗址与纪念物等方面。

南极大陆自然风景独特,有冰川、冰山、极光和格罗夫山等自然景观。

兰伯特冰川位于南极大陆,长400千米、宽64千米、最大深度为2500米。兰伯特冰川约以每年0.23千米的速度滑过查尔斯王子山,最后在阿梅里冰锋区加速到每年1千米,每年约有35立方千米的冰流过兰伯特冰川。当在飞机上从高处观看时,这条冰川的表面留下了流线状的痕迹——天然冰垄,指明了冰川的流向。在冰川表面,冰脊是难以察觉的,但是它们可能明显地呈现为梯形排列的裂隙带。这些裂隙带是因冰川内部流速不同而造成的,但是另一些裂隙也可能是不规则的冰川底部或沿途遇到的障碍物造成的。冰面坡度的骤变就可能形成一个混乱的冰裂隙区,它被称作冰瀑,相当于河流中的瀑布。当冰川流入阿梅里冰架时,冰川被迫环绕吉洛克岛流动,于是就在岛的下方形成了裂隙。有些裂隙宽达402米,最长达402千米。

南极大陆的降雪渐渐积压成冰,经过长年累月,移动到冰川或冰盖末端,在大海边缘断裂,就形成了南极冰山。南极冰山形状奇特,有的冰山出现了彩带,其中一些冰山看起来像巨大的汉堡。冰山中间的夹层呈现蓝色、绿色还有褐色的花纹。科学推测,那些蓝色的条纹是由于冰山碎片崩裂后,一些冰雪融水渗入后冻结而成的。当冰山崩裂后一部分落到水里,咸咸的海水层在小冰山下面冻结,如果这一区域的海藻丰富的话,它们就会呈现绿色的斑纹。黑色、褐色和黄色的条纹是因为冰山沉积物造成的,当冰山碎片滑落到海里,周围沉积物覆盖在上面,就形成一层黑褐色和黄色的斑纹。

南极极光是在南极大陆所处的南极高空,漫长的极昼或极夜里,常会出现一种鲜艳的光现象。极光是一种奇特的自然光,使人们能用肉眼看得到的唯一的超高层大气层理现象。极光的亮度有强有弱,强极光的亮度可以把考察站建筑物的轮廓照亮,甚至照出物体的影子,极光色彩缤纷、总是在变化之中。极光实际上是地球周围的一种巨大的放电现象,研究极光的时空出现率,就能了解到形成极光的太阳粒子的起源。以及这些粒子从太阳上形成,经过行星际空间、磁层、电离层,以及最终消失的过程。

格罗夫山是南极大陆上极少数没有被冰雪完全覆盖的山脉峰峦之一,地处东南极内陆冰盖伊丽莎白公主腹地,位于中山站和冰穹A之间。格罗夫山是因1958年澳大利亚空军格罗夫少校首次乘飞机在那里着陆而得名,它是64座冰原岛峰的总称。从天上看去,格罗夫山这片3200平方千米的地区,蓝冰铺盖,冰山起伏,岛峰凸现。

罗阿尔德·阿蒙森

罗阿尔德·阿蒙森曾想做第一个到达北极点的人,但因美国人罗伯特·皮尔里首先实现这一目标而使他的计划落空。1910年6月,罗阿尔德·阿蒙森获悉英国人罗伯特·斯科特率领一支探险队,正起程前往南极寻找南极点,于是他决定马上出发,和罗伯特·斯科特一争高低。1910年8月9日,罗阿尔德·阿蒙森率领着“先锋号”船离开挪威,开始了寻找南极点的艰苦征程。尽管他比罗伯特·斯科特晚两个月起程,但却比罗伯特·斯科特更早到达罗斯海东岸的鲸湾。10月19日,罗阿尔德·阿蒙森和4个伙伴一起,带着52只狗,驾着雪橇向南极点正式进军。经过艰难的行军,罗阿尔德·阿蒙森率领的探险队于12月14日到达南极点,成为世界上第一个到达南极点的人。

罗伯特·斯科特

在1902至1904年间,罗伯特·斯科特首次进行南极探险,相关游记《发现之旅》曾是英国最畅销的书。1910年6月1日,罗伯特·斯科特带领探险队离开英国,启程寻找南极点。1912年10月,一支搜寻队发现了罗伯特·斯科特的日记,以及罗伯特·斯科特等3人的尸体。之后,罗伯特·斯科特最后一次南极探险的故事由奥地利作家斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig)写成传记《伟大的悲剧》,使其影响了更多的人。

张逢铿

张逢铿参加了1957年至1960年“国际球物理年”组织的南极探险队,于1958年11月17日成为第一个登上南极大陆探险考察的中国人。张逢铿在南极大陆的探险考察,取得了一系列重要科研成果。美国政府在1963年2月8日决定以张逢铿的姓氏为南极大陆的一个山峰命名。“张氏峰”的地理位置被确定在南纬77°44′,西经126°38′。从此,南极大陆第一次有了以中国人命名的山峰。

秦大河

1990年3月3日,一支由6名不同国籍的科学家组成的科考探险队,他们经过220个昼夜的艰苦跋涉,徒步行进5968千米,实现了人类历史上首次不借助机械手段徒步横穿南极大陆。当时42岁的秦大河是队伍中少有的科学家,他每隔一段距离就要采集冰雪样品,为了能带回更多样品,他甚至丢掉了自己的备用衣物。秦大河带回了800多个样品,对这些冰芯的分析为地球气候演化提供了重要数据,并建立了中国第一个冰芯实验室。秦大河亦由此成为了徒步横穿南极大陆的第一个中国人。

科林·奥布雷迪

美国33岁探险家科林·奥布雷迪(Colin O′Brady)在没有外在补给和外力帮助的情况下,于2018年12月26日成功完成独自穿越南极大陆。奥布雷迪的整个旅程历时54天,行进约1500千米,途中经过南极点。整个行程中不仅没有任何外在补给,也没有依靠风筝助力行进。为了准备这次挑战,他提前增重约10公斤。

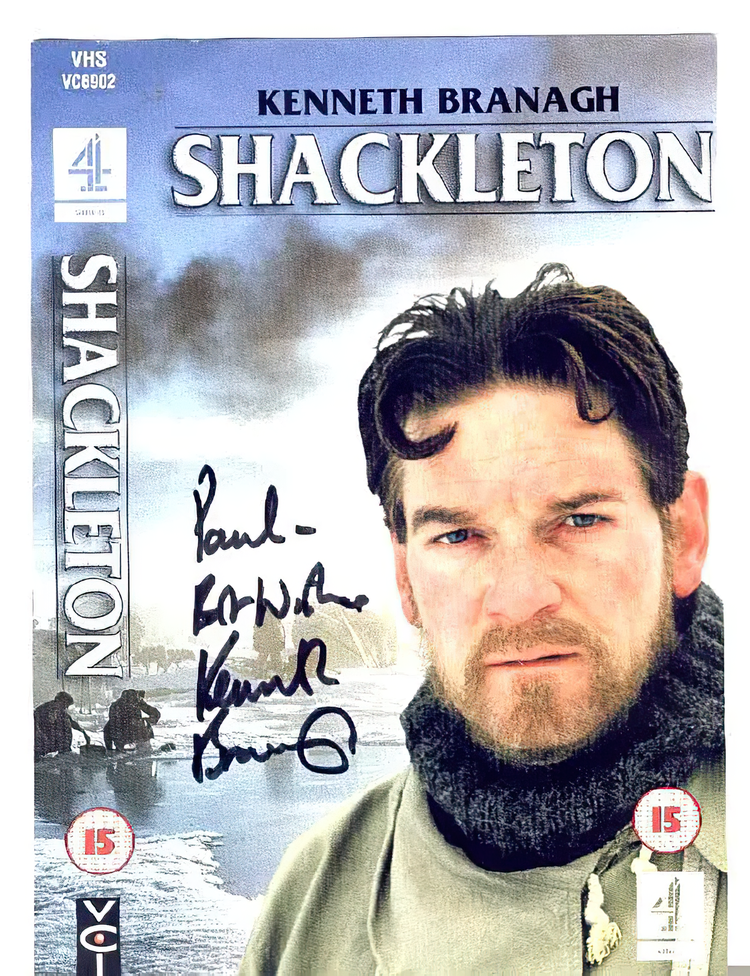

《意志的考验》

《意志的考验》(Shackleton)由查尔斯·斯特里奇(Charles Sturridge)执导,肯尼思·布拉纳(Kenneth Branagh)、约翰·格里洛(John Grillo)等主演,于2002年1月2日在英国上映。该影片讲述了1914年至1916年的帝国穿越南极探险队乘载“持久号”从伦敦出发,全体船员一共28人,以徒步横穿南极大陆为目标。在行进过程中,浮冰将“持久号”团团围住,使它寸步难行。之后,他们不断寻求帮助,历经两年多的时间,最终在1916年每个人都从南极获救。

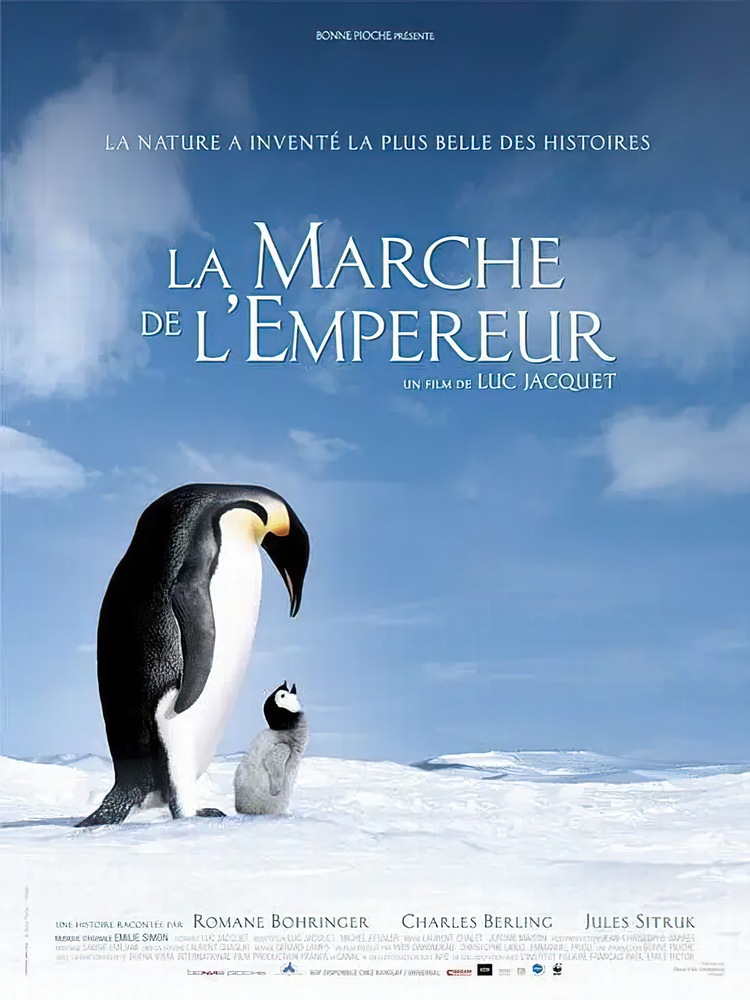

《帝企鹅日记》

《帝企鹅日记》(La marche de l'empereur)是由吕克·雅盖(Luc Jacquet)执导的纪录片,于2005年1月26日在法国上映。这是一部真实反映企鹅生活的电影,纪录的是在南极大陆上生活的帝企鹅的生存和繁衍的故事,描绘了帝企鹅在南极大陆气候条件极度恶劣的条件下,靠着强大的意志力,为了生存和繁衍与严酷的自然环境和它们的天敌作斗争,对小企鹅倾注它们的爱,从而完成他们的生命延续之旅,表现出了顽强的生命力。

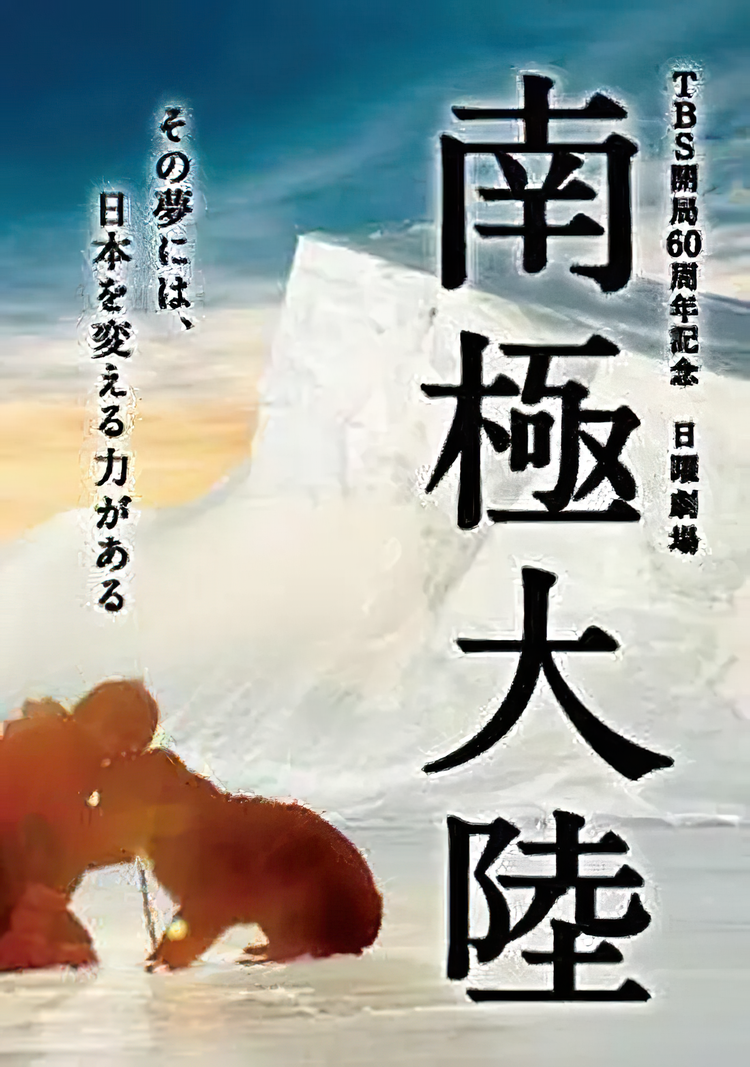

《南极大陆》

《南极大陆》是日本TBS电视台创立60周年纪念的节目,由福泽克雄(ふくざわ かつお)执导,由木村拓哉(きむら たくや)、绫濑遥(绫瀬はるか)等人主演,于2011年10月16日在日本首播。在拍摄该剧时剧组亲临南极大陆现场拍摄取景,拍摄耗时半年多,最终重现出了出征南极大陆的学者与雪橇犬的羁绊。

《南极洲:一片神秘的大陆》

《南极洲:一片神秘的大陆》(Antarctica:An Intimate Portrait of the World's Most Mysterious Continent)是科学作家加布里埃尔·沃克(Gabrielle Walker)的著作,被蒋功艳、岳玉庆翻译成中文,于2008年2月由生活·读书·新知三联书店出版。本书是科学、博物学与旅行见闻录的奇妙混合。作者在书中描绘了南极大陆所在地南极洲的面貌,不仅有科学家的身份,而且兼具探险家、驾驶员、厨师、洗瓶工人和游客的视角。加布里埃尔·沃克五次穿越冰封的南极大陆,在南极大陆各地都扎过营,从南极洲的非正式首都美国麦克默多站到俄罗斯东方站,也从南极点到法意两国共同经营的协和站等。

《惊险与神奇的南极大陆》

2009年在新中国成立60周年之际,在纪念中国南极考察25周年之时,李占生著作的《惊险与神奇的南极大陆》一书由北京新世界出版社出版发行。书中作者以亲身经历中国南极考察的难忘历程,向世人讲述了南极科学考察队员的不凡经历、在冰学南极大陆亲历的艰难险阻以及南极大陆地区特有的动物世界。

中国科学家经过长达8年努力,于2016年在南极大陆及周边地区的地壳和上地幔三维结构和地质构造研究中发现,整个东南极山系的地壳和岩石圈都很厚,其中昆仑站所在区域是南极地壳最厚的地方,表明整个东南极山脉都是大陆聚合碰撞形成的,即东南极山系是冈瓦纳最后聚合形成时的几个大陆连接的位置。这一研究发现不仅是南极地质学、地球物理学和地球动力学等研究必需的基础资料,也是南极冰川和气候环境长期变化研究所需的基础资料。同时,对冰雪覆盖的南极大陆矿产资源分析也具有重要参考价值。

拉森冰架位于南极半岛边缘,威德尔海西北方。它分成三块不同的区域,从北到南依次是拉森A、拉森B、拉森C。其中拉森A面积最小,已于1995年1月崩塌并彻底消失。面积第二大的拉森B在2002年经历了大规模崩塌,损失了三分之二的面积(3250平方千米)。拉森C是世界第四大冰架,约5万平方千米,已经存在至少一万年。2016年12月4日,美国国家航空航天局报道了拉森C出现长约113千米的大缝隙。与过去的观察相比,裂缝增长迅速,至2016年底已延伸至175千米。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。