简介

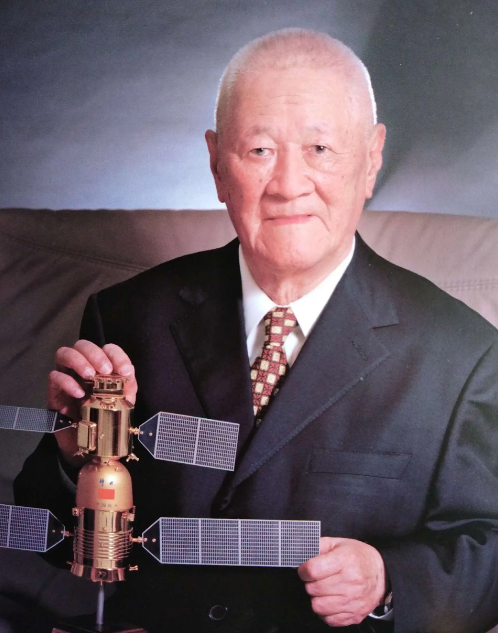

谢光选1946年11月,从重庆兵工学校大学部兵器制造系毕业。1950年,谢光选担任工程师室主管技术员,开始设计与研制火箭弹,总共研制成5种火箭弹和5种火箭炮。1960年7月1日加入中国共产党。1965年10月,任七机部一院总体设计部主任。1977年,谢光选被任命为航天一院副院长,担任长征三号火箭总设计师。1980年任航天部总工程师;同年5月3日,谢光选被聘为北京工业学院兼职教授。1988年当选为国际宇航科学院院士。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。2016年2月22日逝世,享年93岁。

谢光选是中国战略导弹与运载火箭技术专家和主要开创者之一。一生致力于我国战略导弹和运载火箭的开拓和发展。完成长征二号二级火箭,长征三号三级火箭研发工作。发表了《跨学科的技术协调》《长征三号运载火箭质量与可靠性管理》《液体推进剂和气体》等论文。研究成果先后获得国家科学技术进步特等奖2次,国防科工委科技成果奖1次,并立下航天部一等功一次。谢光选先后获评沈阳市劳动模范、何梁何利基金科学与技术进步奖等荣誉。

人物经历

早期与学业经历

1922年11月5日,谢光选出生于江西南昌市一个世代书香的家庭。1928年秋,6岁的谢光选进入南昌经堂小学学习。1934年随母亲去济南,在济南市五三小学和育英中学上学。1937年回到南昌,借读于南昌二中,后转入宜春中学。1938年就读于重庆明诚中学。1939年考入中央职业学校,后转入重庆青木关中学。在中学期间,有的课程直接用外语讲授,谢光选努力学习,英语水平得到了快速提高,并系统地接触到数学、物理、化学等现代科学的基础课程。

1942年秋,谢光选完成高中学业并被西南联合大学、中央大学和重庆兵工学校大学部三所大学同时录取;由于家境艰难,一时拿不起学费,于同年11月,进入了当时拥有最高铸就兵工技术的兵工学校——重庆兵工学校学习。1946年11月,从重庆兵工学校大学部兵器制造系毕业。

工作经历

1947年1月,谢光选开始参加革命工作,同年被分配到沈阳的九零兵工厂。1948年11 月,九零兵工厂被解放军军事接管,后被命名为国营724厂,谢光选担任工程师室主管技术员。

1950年,抗美援朝战场上需要反坦克火箭弹,兵工厂组建了火箭弹研究“七人小组”,谢光选担任工程师室主管技术员,开始设计与研制火箭弹,总共研制成5种火箭弹和5种火箭炮,有力地支援了前线;同一年,谢光选受聘在东北兵工专门学校(北京理工大学前身)兼职讲授机械设计课程。1953年起担任724厂工程师、设计科主任工程师,从事122毫米口径榴弹制式化和批生产工作。1957年3月,谢光选被调到国防部第五研究院。1958年5月,聂荣臻向国防部五院部署了P-2导弹仿制工作,谢光选被任命为第一总体设计部综合实验室主任,带领同事负责发射运输设备、加注设备、遥测试验设备的研制和大型试验的组织准备工作,同时担任仿制P-2导弹地面设备的总负责人。1959年3月,任“1059”导弹地面设备订货总负责人。

谢光选于1960年7月1日加入中国共产党;同年11月5日上午P-2导弹发射试验成功。1962年3月,参加自行设计的东风二号导弹首发试验;同年3月21日,东风二号导弹发射失利,随后参加故障分析、问题故障和修改设计工作。1964年6月29日,研制的东风二号导弹发射成功。1965年10月,任七机部一院总体设计部主任。1966年完成了两弹结合试验,导弹精确命中目标,实施了核爆炸。十年动乱时期,由于受到周恩来总理的保护,他负责的设计工作也从未间断。

1970年4月24日,谢光选参加长征一号运载火箭发射东方红一号卫星试验,取得圆满成功。1975年受上级委托,组织长征二号二级火箭的再次发射,保证了飞行试验的成功,使我国第一宇宙速度的运载能力达到了1.8吨。1977年,谢光选被任命为航天一院副院长,担任长征三号火箭总设计师。

谢光选1980年任航天部总工程师;同年5月3日,谢光选被聘为北京工业学院兼职教授。1984年1月29日,长征三号运载火箭首次发射失利;同年4月8日,长征三号运载火箭成功发射东方红二号通信试验卫星。1985年5月,谢光选被中国科学院聘为国防军工科学研究委员会成员。1987年3月30日,被聘为国防科学技术大学航天技术系兼职教授。1988年当选为国际宇航科学院院士。

1990年4月7日,长征三号运载火箭成功发射亚洲一号卫星。1991年,谢光选当选为中国科学院学部委员(院士)。2002年被聘为沈阳理工大学名誉校长。2003年2月,被聘为中国载人航天工程首次飞行任务荣誉顾问。

人物逝世

2016年2月22日22时10分,谢光选在北京逝世,享年93岁。

主要成果

谢光选致力于运载火箭的开拓和发展,以总体设计负责人身份参加各种型号的火箭飞行试验49次,成功率为93%,跨入世界先进行列,代表性成果有长征二号二级火箭,长征三号三级火箭。

长征二号二级火箭

1974年11月,长征二号二级火箭因一根导线拉断而导致首次飞行试验失败,后谢光选负责组织第二次发射。他和同事们采取五项技术改进措施,杜绝了设计缺陷,并用冗余技术提高火箭设计的可靠性,同时强化了测试检查工作,共更换箭上仪器设备43台件,最终该火箭于1975年11月26日发射成功,使中国第一宇宙速度的运载能力达到1.8吨。

长征三号三级火箭

谢光选解决了全弹藕合振动技术难关,改善了低频振动的环境;攻克了低温技术,为采用液氢/液氧做为推进剂铺平了道路。长征三号于1984年1月首次发射获得部分成功,取得了重要成果,明确了低重力场二相流、高真空度下的三相流(气、液、固)的危害,有针对性地采取了三项措施。促使1984年4月8日再次发射获得完全成功。美国NASA负责人为此来电致贺,认为“仅少数几个国家达到这次发射显示的技术能力”。1990年4月7日长征三号将亚洲1号卫星精确送入轨道,这是中国高技术产品首次进入国际市场。

主要论文

谢光选著有《跨学科的技术协调》等论文10余篇,以下为部分论文。

论文名称 | 作者 | 刊载于 | 发表时间 |

跨学科的技术协调 | 谢光选 | 导弹与航天运载技术 | 1994年2月10日 |

长征三号运载火箭质量与可靠性管理 | 谢光选 | 质量与可靠性 | 1989年8月29日 |

液体推进剂和气体 | 谢光选; 龙乐豪; 余梦伦 | 导弹与航天运载技术 | 2009年8月10日 |

载人航天与高可靠 | 谢光选; 刘宝镛; 龙乐豪; 余梦伦 | 导弹与航天运载技术 | 2007年10月10日 |

学科交叉综合开拓应用——液氢/液氧发动机在轨道上再次启动的压力尖峰 | 谢光选; 范士合 | 导弹与航天运载技术 | 1998年8月30日 |

参考资料: |

社会职务

时间 | 职务 |

1980年5月3日 | 北京工业学院兼职教授 |

1985年 | 东北兵工专门学校校友会副理事长 |

1985年5月 | 国防军工科学研究委员会成员 |

1987年3月30日 | 国防科学技术大学航天技术系兼职教授 |

1991年9月16日 | 航空航天工业部科学技术委员会顾问 |

1992年5月4日 | 炮兵工程学院兼职教授 |

1993年5月18日 | 南京理工大学名誉教授 |

1999年10月8日 | 北京航空航天大学兼职教授 |

2002年 | 沈阳理工大学名誉校长 |

2003年2月 | 中国载人航天工程首次飞行任务荣誉顾问 |

— | 中国航天工业总公司科技委顾问 |

— | 中国航天科技集团公司科技委顾问 |

— | 中国运载火箭技术研究院技术顾问 |

荣誉与获奖

时间 | 奖项 |

1953年9月 | 沈阳市劳动模范 |

1995年10月 | 何梁何利基金科学与技术进步奖 |

1985年 | 国家科学技术进步特等奖 |

— | 国家科学技术进步特等奖 |

— | 国防科工委科技成果奖 |

— | 航天部一等功 |

人才培养

谢光选在担任北京工业学院兼任教授期间,细化学科分类,完善了航天专业设置;并首次申请设立航天领域硕士博士学位点;引进了王永志、沈兴隼、陈杰等航天领域杰出人物,还大力发展联合办学。

影响与后世纪念

《谢光选院士传记》由中国宇航出版社于2015年1月出版,以传记的形式记述了谢光选院士的成长环境、求学过程、工作内容、家庭生活、思想境界等。

人物评价

北京理工大学表示:“谢光选一生致力于我国战略导弹和运载火箭的开拓和发展,为中国的火箭技术进入世界先进行列和我国航天事业的发展作出了卓越贡献。”

中国航天科技集团表示:“他(谢光选)的一生,是勤勉务实的一生,他的一生,是奉献航天事业的一生。”

中国青年网表示:“谢光选一生以勤勉务实为座右铭,尊重规律、科学求实、锐意进取、勇于创新,是老一代航天科学家的杰出代表;他襟怀坦荡、品行高洁、虚怀若谷、行为世范,扶助年轻的科技工作者们迈向新的征程,取得了一个又一个的胜利,他的名字将永远刻在中国航天的史册上。”

人物关系

关系 | 姓名 | 介绍 |

祖父 | — | 当地知名的儒医 |

父亲 | — | 因精通中西方银行业务而在省内银行界颇有声望 |

妻子 | 吉谦珍 | 1948年8月15日结婚 |

注释

[a]1993年10月,经国务院批准,中国科学院学部委员改称中国科学院院士。

[b]教会学校,聘有外籍教师,有的课程直接用外语讲授