简介

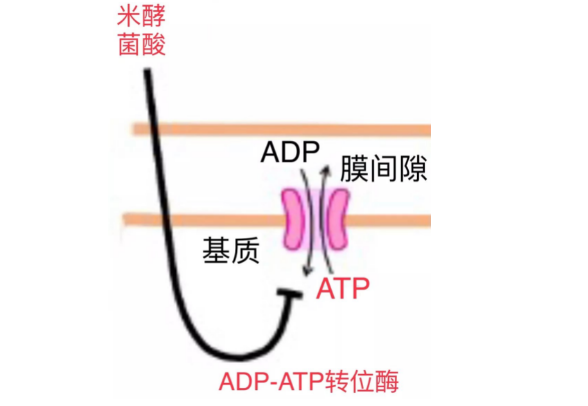

米酵菌酸主要作用于线粒体内膜。通过抑制参与线粒体通透性转换孔(MPTP)形成的线粒体腺嘌呤核苷酸转座酶(ANT),干扰二磷酸腺苷(ADP)的转运过程,阻碍线粒体之间ADP和三磷酸腺苷(ATP)的交换,并产生毒性作用。

作为酵米面中毒和银耳中毒的病原菌产生的毒素之一,常存在于变质银耳、木耳、淀粉类食品(糯米、小米、马铃薯粉、肠粉、河粉等)、发酵玉米面制品中。该毒素基本无味,很难察觉,其耐热性极强,即使用100℃的开水煮沸或用高压锅蒸煮也不能破坏其毒性,具有很强的生物活性,是椰毒假单胞菌引起食物中毒和死亡的主要原因。

摄入该毒素污染的食物可引起人或动物中毒,中毒的潜伏期多为2~24小时,首先出现消化道、神经系统等症状,严重者会因肝、脑、肾等多器官的衰竭而死亡。目前对米酵菌酸尚无特效解毒药物,一旦中毒,病死率高达40%-100%。

2020年10月,中国报告一起食源性米酵菌酸中毒事件,造成9人死亡。

认知历史

自1895年,印度尼西亚爪哇爆发因食用名为“Tempe Bongkrek”的印尼传统食品引起的食物中毒事件以来,当地中毒事件时有发生,1960年荷兰科学家WK Mertens(梅尔滕斯)和AG van Veen(范·维恩)从椰酵饼中分离出此种毒菌,并命名为椰毒假单胞菌。从此菌培养物中提取了两种毒素:米酵菌酸和毒黄素。

据不完全统计,自1953年至2020年间,中国的东北、山东、河南、浙江、广西、广东等16省有3382人因食用被米酵菌酸污染的食品而发生中毒,死亡1401人,平均病死率高达41.8%,米酵菌酸中毒是中国病死率较高的一种微生物性食物中毒。

1984 年E. J. Corey 和A.Tramontano首次完成了米酵菌酸的全合成。

理化性质

米酵菌酸是由剑兰伯克霍尔德杆菌 (B. cocovenenans)产生的,普遍存在于土壤和植物中。米酵菌酸是一种热稳定、高度不饱和的三羧酸脂肪酸,分子量为 486.6,它被认为是聚酮化合物。聚酮化合物是由细菌、真菌和植物产生的具有生物活性的次级代谢产物,可抑制其他细菌、真菌、病毒、寄生虫或肿瘤细胞的生长。

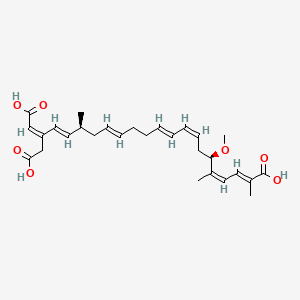

米酵菌酸化学结构是多不饱和脂肪二酸衍生物。分子式为C28H38O7,分子量为486,结构式为:

作用机制

米酵菌酸主要作用于线粒体内膜。通过抑制参与线粒体膜通透性转换孔(MPTP)形成的线粒体腺嘌呤核苷酸转座酶(ANT),干扰二磷酸腺苷(ADP)的转运过程,阻碍线粒体之间ADP和三磷酸腺苷(ATP)的交换,并产生毒性作用。此外,米酵菌酸还能抑制ATP依赖性钾通道开放引起的线粒体氧化磷酸化的解偶联,干扰ATP的产生,直接影响生物细胞的能量供应。米酵菌酸的毒代动力学和降解途径仍不清楚。

毒性

米酵菌酸对人、动物和多种真菌有毒性作用。该毒素基本无味,很难察觉,加热后毒性不变,摄入该毒素污染的食物可引起人或动物中毒,中毒的潜伏期多为2-24小时,首先出现消化道、神经系统等症状,严重者会因肝、脑、肾等多器官的衰竭而死亡。动物急性中毒症状为萎顿、竖毛、平衡障碍, 濒死时偶有抽搐。米酵菌酸的毒性跟黄曲霉毒素(黄曲霉毒素毒性是砒霜的68倍)相比,有过之而无不及,可对人体的肝、肾、心、脑等重要器官均能产生严重损害,一旦中毒,病死率高达40%-100%。米酵菌酸在人体内的致死量研究尚不详细。据报道,服用1-1.5毫克BA对人类来说是致命的。口服BA的半数致死剂量(LD50)为3.16mg/kg。米酵菌酸在小鼠体内的 LD50 为 0.68–6.84 mg/kg。

中毒症状及治疗

米酵菌酸中毒的常见症状有头晕、嗜睡、出汗过多、心悸、腹痛、呕吐、腹泻、便血、尿血和尿潴留。死亡通常发生在中毒症状出现后1至24小时后。米酵菌酸中毒的另一个常见症状是四肢酸痛。在非洲报道的首例米酵菌酸中毒病例中,12/17 的人报告称四肢酸痛是其主要症状之一。

由于缺乏对米酵菌酸毒代动力学的研究,目前尚无针对米酵菌酸中毒的特异性治疗或解毒剂。治疗米酵菌酸中毒的常用方案是去除ANT不吸收的毒素,并提供针对患者症状的治疗,扭转严重的生理影响的时机至关重要。

生物合成

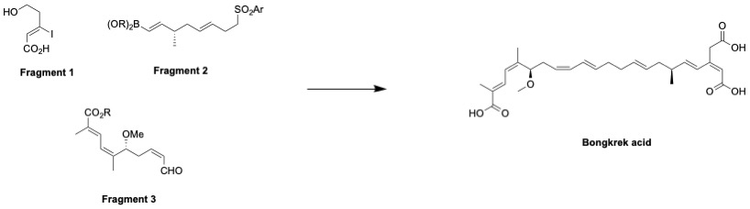

九州大学的Shindo小组于2009年完成米酵菌酸的合成,Shindo小组使用三个片段来合成。

使用涉及Kocienski-Julia烯化和Suzuki-Miyaura偶联的三组分收敛策略完成了细胞凋亡抑制剂米酵菌酸的有效全合成,其中最长的线性序列为18个步骤,总产率为 6.4%。 扭矩选择性烯化也有助于缩短合成时间。

检测诊断

诊断和检验的标准主要有GB 14928—1994《食物中毒诊断标准与处理总则》、WS/T 12—1996《椰毒假单胞菌酵米面亚种食物中毒诊断标准及处理原则》、GB 4789.29—2020《食品安全国家标准 食品微生物学检验 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种)检验》。

多采用ELISA检测技术、环介导等温扩增技术、MALDI-TOF-MS及recA序列分析法、实时荧光PCR检测技术对该菌进行检测研究。相较于检验耗时需10 d左右的国标微生物培养法,分子生物学方法可应用于该菌的快速检测,有助于快速进行中毒诊断。