简介

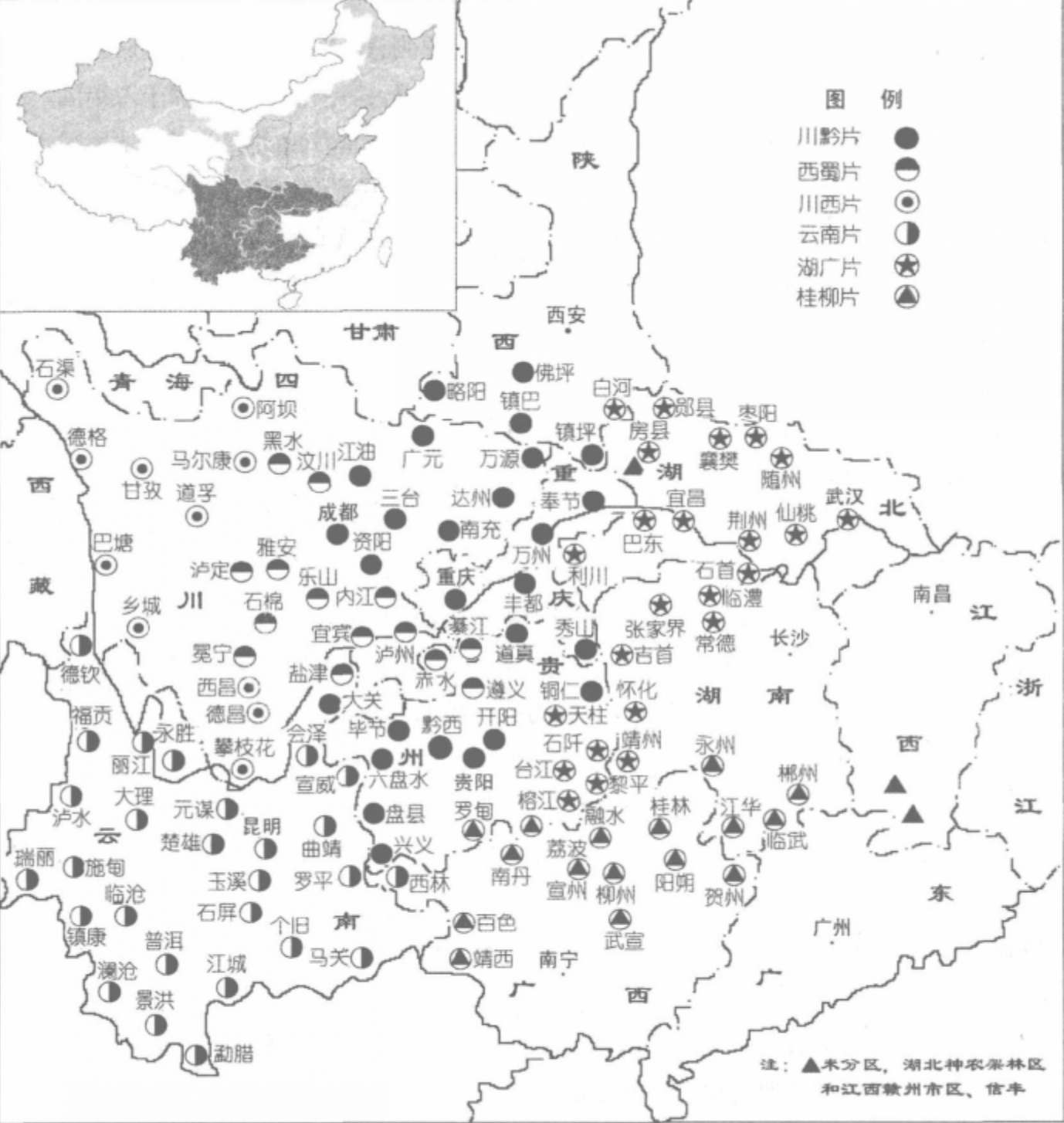

从元末起,随着“湖广填四川”的大规模人口迁徙,湖广地区的官话方言成为巴蜀地区的主要方言,且成渝小片四川话与湖广片武汉话开始出现分化,证明西南官话诞生尚早于此。也有学者指出,西南官话可能与江淮官话同源,是江淮官话移植于西南地区后继续演变的结果。西南官话在此后数百年间,随着人口迁徙、民族交流等,在与其他方言和少数民族语言的接触过程中,以四川为中心逐步扩展到湖北、贵州、云南、广西及其他省市,并形成了整体一致性强,内部各有特色的格局。由于西南官话与北方的官话方言有较明显的差异,长期被认为与粤语、吴语等并列为大语言区。直到现代,西南官话才从上江官话中分离开来,成为官话方言的一种。西南官话内部可分6个片,即川黔片、西蜀片、川西片、云南片、湖广片、桂柳片,共22个小片,代表性语言包括成都话、武汉话、重庆话、昆明话等。江西、湖南、广西等省区还有个别方言岛,这些方言岛的语言特点往往反映出西南官话与赣语、湘语、粤语等的关系。

西南官话最显著的语音特点是古入声归阳平。西南官话主流浊音清化,但部分地区仍然保留浊音;部分地区无尖团对立,但部分地区却仍然保留尖团对立;部分地区不分平舌音翘舌音,但也有部分地区完全区分平翘舌音;部分地区h、f不分,n、l不分,但也有个别片完全区分。总的来说,西南官话的声母系统和赣语、新湘语、客家话、粤语有一定相似之处。西南官话有八种声调,多数方言的调值非常接近,调系简单(都是四调系),语气词数量接近南方方言群。西南官话是选用名词构词法类型多的方言,8种构词法均有选择,各点平均选择5类。凸显的是“AA”构词法,其中“AA儿”是其最具特色的构词法,用它构成的词在所有方言中占第一位。西南官话选择包含重叠手段的5种构词法构成的词占49.9%,仅次于兰银官话。西南官话中多用“倒”或“起”,属于特色词汇。常见类型如“V倒V倒”或“V起V起”式。

通过研究西南官话在形成过程中的语音变化及其影响因素,可以构拟西南官话的古今语音发展历程,丰富汉语语音史的研究,为汉语语音史的研究提供借鉴。西南官话方言文学作品,如巴金的部分作品,马识途的《清江壮歌》《夜谭十记》等对巴蜀民间口语词汇的使用,在“川派”作家中独树一帜。西南官话有许多俗语、谚语、民歌等广为流传,一些方言曲艺如四川评书、汉剧、滇剧、花鼓戏、傩堂戏等影响深远;此外随着西南各省文化和民俗在全国范围内的广受欢迎,使用西南官话摄制的电影作品和电视节目越来越多。但受推广普通话和城市化进程的影响,西南官话也面临着使用人数减少、使用范围缩减的危机。

历史发展

先秦两汉

上古时期,西南地区主要在古巴人、蜀人控制下。古蜀国主要分布在今天的岷江上游成都平原一带。古巴国主要分布在今天的四川东部地区。历史记载,商朝时期武丁多次派军征伐巴方,当时巴人出自湖北西南部。到了春秋战国之际,受到楚国逼迫,逐渐沿长江迁入重庆至川东腹地。巴人入川后,在川东地区建立了巴王国。古巴人与蜀人都属于当时的少数民族,语言也属于少数民族语,与当时的汉语不同。

公元前316年,巴国和蜀国先后被秦国所灭。在秦朝统治巴蜀的上百年间,不断地将各地居民迁徙到巴蜀地区。两汉时期,因巴蜀地区相对安稳,楚地居民迁入者增多。原本生活在巴蜀地区的人们迫于战乱压力,开始外迁。随着中原移民的迁入,不同民族杂居,巴蜀地区的政治、经济、文化都向中原靠拢,语言也发生了变化。中原汉族在各方面占优势,巴蜀地区的语言被融合为汉语的一支,只在底层保留少数的原巴蜀语的特征。

三国至宋末

三国时期,天下分封而治,刘备据蜀而立,带来了大批中原的军事移民。蜀汉灭亡后,司马氏出于政权的考虑,巴蜀居民被大规模迁出。到了两晋时期,随着六郡流民入蜀,巴蜀人口稍有增长。北方人口的大量南迁,在此设置了许多侨郡县。这一时期,在巴蜀地区发生了较大的人口流动,巴蜀人民和中原北方人民的交流更加密切,进一步融合了汉语的发展。原居住于贵州境内的僚人北上入蜀,数年间遍布巴蜀大部分地区,分布广泛,丰富了巴蜀的语言和文化。其本来的语言也沉淀在巴蜀汉语的底层中。

唐宋时期,战乱频仍,巴蜀环境相对稳定。来自北方陕西、河北、河南、山西等地的人们,迁入巴蜀,加强了北方汉语的植入。隋唐时期的巴蜀方言是北方话内部的四小区之一,与通语在归部、声纽、介音韵尾和声调方面的不同,有较大的音系差别;存在迁入的北方移民中的北方话“京、洛音”融合的结果,底层还夹杂了原蜀地语言的某些成分。

元明清

南宋末年,蒙古入侵,宋蒙在四川进行了长达五十余年的激战。战争伤亡导致人口降低,大量四川人民被迫外迁。宋末元初,四川人口降至最低。元初,入川的主要是陕甘一带的西北流民,生活在元军占领的川北、川西和西北地区。元末明初发生战乱,四川人口数量又降至最低。元末至明代,发生了较大规模的移民运动。迁入四川的移民主要来自长江中下游,特别是湖广地区最多。此外,还有大量的江苏、江西移民向西迁徙。明末清初,张献忠率众入川建立政权,国号“大西”,定成都为“西京”。四川进入一个历时近三十年的战乱时期,人口损失非常惨重。清廷平定四川后,施行了一系列恢复四川经济的措施,其中包括把进入四川的一些军队就地转军为民,并制订一些优惠政策鼓励周边省份移民四川垦荒殖民。在赋税政策上实行额外的优惠。邻近省份的贫苦农民纷纷移民入川,其中尤其以湖广(大致相当于今湖北、湖南两省)人为多。因湖广填四川的巨大影响,湖广地区的官话方言便成为巴蜀地区的主要方言,也是现今所用的四川西南官话的源头,并很快影响到周边地区。此外,因明初江苏、江西移民的影响,西南官话也被认为与江淮官话有同源关系。

明代西南地区出现的韵书和辞书,大体属于官话系统,其音系均体现出一定的地域方音特点。而这些地域方音特点的系统出现,标志着西南官话基本形成。明正统年间的《韵略易通》反映了通行于西南的读书音已与官话有明显的差异,以及当时西南地域性通语方音的基本存在概况。根据《读书通·五声谱》记录说明,当时川滇鄂等地的方言中入声亦然失去塞音韵尾。足以印证今西南官话中“入声调合为一类,入声韵不带塞音韵尾,去声调不分阴阳”的区域性语音特点,在明末已经形成。

明末,西南官话虽已形成,但由于移民的分布绝大多数主要集中在交通孔道的坝区地带,西南官话的使用也主要集中在这些战略要道区域。清代雍正时期,在川滇黔桂毗邻地区集中推行“改土归流”,向滇东南的地区的移民出现了高潮。“改土归流”以后,坝区腹地汉族迁入边地山区或原土司控制的少数民族地域,因谋生的需要,由大量不同个体农民汇集为规模性移民集中到某一地域,形成了内聚力较强的区域性语言集团,这为西南官话扩张与整合提供了条件。加之滇东南一带,西由临安接昆明,东接广西可通桂林,东北连曲靖而毗邻贵州,水陆交通便利,以及西南官话简明的音系所具有的优势,西南官话因此逐步扩展到湖北、贵州、云南、广西及其他省区。这些省区的西南官话因与少数民族语言和其他主要汉语方言如湘语、赣语、粤语等的碰撞交融,也逐渐形成了自身的特点。

现代

由于西南官话在词汇、音韵等方面与北方官话相比都具有较明显差异,且与江淮官话(旧称下江官话)有一定的同源关系,长期以来,学界将西南官话称为上江官话,视为与吴语、粤语等并列的大方言区。西南官话的这一名称,最早出现在1948年出版的《中国分省新图》中,由于原“上江官话区”被取消,湖南省的汉语方言自成一区,称为“湘语”,云南、贵州、四川、湖北等省市的官话方言另为一区,称为“西南官话”。1955年,西南官话才被正式纳入官话系统中。

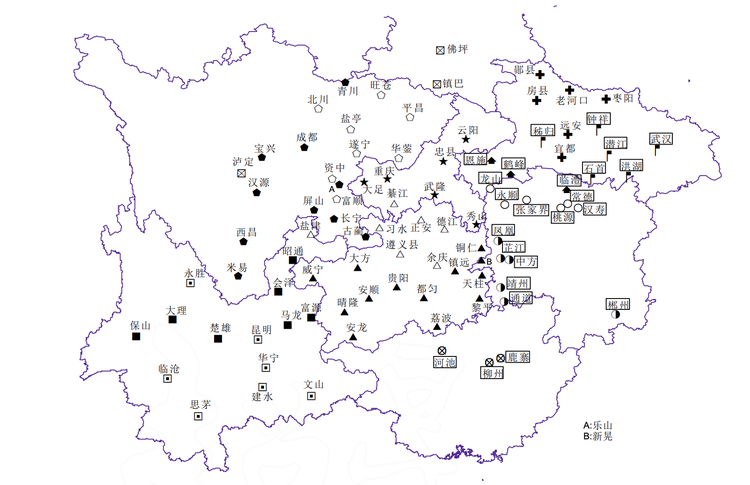

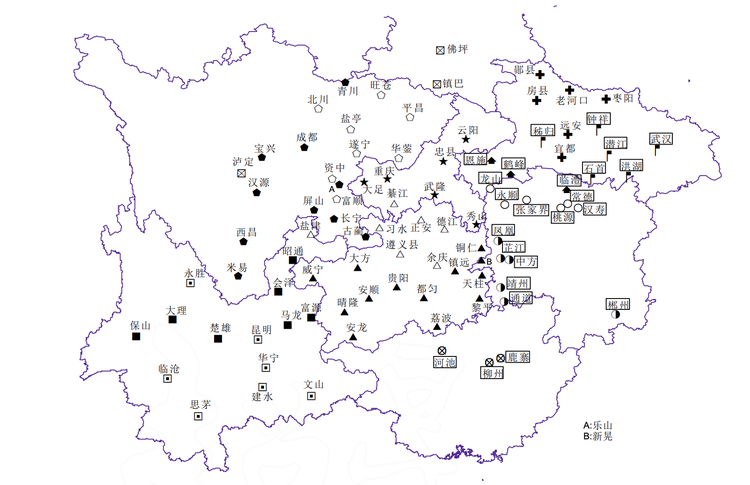

地理分布

西南官话是汉语方言中分布范围最广,使用人数最多的方言。地理上主要分布于云南、四川、重庆、贵州、广西、湖南、湖北、陕西、江西等九个省 ( 市 ) 区,涉及县市区 ( 镇 )549个,使用人口约27000万人。西南官话也是西南地区使用苗瑶、藏缅、侗台等语言的各族人民共同使用的公共交际语。西南官话还流行于东南亚的缅甸、泰国、老挝、越南等国。泰国的西南官话主要分布在泰缅边境的高山地区,使用的主体人群是20世纪50年代从云南撤退的国民党军人眷属及后裔,目前已近15万人之多。

四川省。四川省共计156个县市区使用西南官话。其中,凉山、甘孜、阿坝三个少数民族自治州及乐山、攀枝花的51个县市未纳入汉语方言的分区范围。根据调查,只有九寨沟(原南坪县)外,其他50个市县的城区均通行西南官话。

重庆市。重庆市共计40个市县区。其中,15个市辖区中,城区的11个市辖区为一个方言点。有两个市辖区原属篡江和大足,不单立为方言点。黔江(原为黔江县)和万州(原为万县),是两个方言点。重庆市共计28个方言点都属于西南官话。

贵州省。贵州省共82个县市区。其中,黔东南地区的黎平县从音系整体看与长沙话比较接近,但古全浊声母仍为“清化,平声送气仄声不送气”的官话类型。黔南地区有13个方言点与贵州境内的其他语言差别很大,没有单独成区,而50岁以下的人说的新派黔南话与常见的西南官话日益接近,因此归入西南官话区内。总体上,贵州的82个方言点都归为西南官话。

云南省。云南的汉语方言形成比较早,演变历史比较长,还有不同时期的汉族移民和少数民族语言影响的因素,导致其内部差异比较大。整体上,云南的124个方言点都划入西南官话。

湖北省。湖北省共有76个方言点,其中神农架林区无调查材料,因周边都属西南官话,暂且归为西南官话中。老河口市和竹山、竹溪、郧西三处以及鹤峰、石首、公安三处也都归为西南官话。这样湖北省共有48个方言点划入西南官。

湖南省。在湖南的湘西和湘北地区同时分布湘语和西南官话。其中湘西的麻阳、吉首等地,以及湘北的慈利、汉寿等地都逐步向官话方言靠拢,根据这种演变趋势,同时参照方言的地理分布情况,将其划入西南官话。加上湘南西南官话与土话混用的双语区,湖南全省101个市县中有40个市县可划入西南官话。

广西壮族自治区。广西划分方言主要是区别官话和非官话,将桂北平话以及湘语和各种土话与官话方言分开。有入声调的方言则要看四声调型与桂林话是否接近,四声调型与桂林话接近的,有入声调的划入西南官话。广西沿海有一些隶属于附近市县的海岛,因无语言调查材料,不参加方言分区。广西参加分区的县市区共92个,其中51个方言点属西南官话。

陕西省。陕西南部是中原官话和西南官话的交错地带,乡村还有一些湘、鄂、淮三省移民带来的外地方言。乡村的方言本图不列入分区。在陕南区别中原官话和西南官话主要看四声调型,还要看古入声今归何调。四声调型与成都、重庆接近且入声今归阳平的画入西南官话。大致上,陕南28个县市的城区方言中,有18个可划入西南官话。

江西省。江西的赣州市区和信丰县属西南官话。也是西南官话孤悬在外的两个方言岛。

内部分区

西南官话内部的一致性整体较高。但由于历史上西南地区人口迁徙和民族融合频繁,受民族语言和多种汉语方言的交叉影响,不同区域、不同省份之间的西南官话有的存在明显差异,方言交界地带的西南官话与核心区域的西南官话差别也不小。此外,由于西南官话是西南地区各民族之间的通用语言,与许多南方少数民族语言有历时久远的深刻接触,民族语言对西南官话也有重要影响,如川西地区凉山、阿坝、康定三州的西南官话就带有明显的民族口音。又如广西各片、各点在语音、词汇和语法上存在一定差异;是受到壮语、粤方言、平话、湘方言、客家方言等少数民族语言和其他方言的影响。

从不同的地理分布状态及其语音差别结合声母、韵母和声调等各方面的语音条件相结合的角度,西南官话整体被分成6个片,22个小片。

西南官话的内部分区划分片区 | 包含县市区 | 下分小片 | 重要方言点 |

川黔片 | 141个 | 成渝小片 | 成都、重庆 |

黔中小片 | 贵阳、安顺、兴义 |

陕南小片 | 汉中、紫阳 |

西蜀片 | 82个 | 岷赤小片 | 都江堰、泸州、遵义 |

雅甘小片 | 雅安、甘洛 |

江贡小片 | 内江、自贡 |

川西片 | 43个 | 康藏小片 | 康定、阿坝 |

凉山小片 | 西昌、攀枝花 |

云南片 | 118个 | 滇中小片 | 昆明、玉溪、东川、曲靖 |

滇西小片 | 保山、瑞丽 |

滇南小片 | 开远、个旧 |

湖广片 | 87个 | 鄂北小片 | 襄樊、郧县 |

鄂中小片 | 武汉、荆州、张家界 |

鄂西小片 | 竹溪、平利 |

湘北小片 | 常德、鹤峰 |

湘西小片 | 吉首 |

怀玉小片 | 怀化 |

黔东小片 | 凯里、镇远 |

黎靖小片 | 黎平、靖州 |

桂柳片 | 75个 | 湘南小片 | 郴州、江永 |

桂北小片 | 桂林、柳州 |

黔南小片 | 都匀、丹寨 |

参考资料: |

这个分区加上分片的湖北神农架林区和江西的赣州市区、信丰县3处,西南官话区共有549个方言点。

川黔片

川黔片主要分布于四川、重庆、贵州三省市,共141个县市区,使用人口约10000万,是西南官话中人口最多的一个片,下分三个小片。川黔片最主要的语音特点是音系简明,只有4个声调。各方言点的四声调值大致都是阴平[55]、阳平[21]、上声[42]、去声[213],没有变调,也没有轻声,多数方言没有tʂ组声母,不分鼻音和边音,没有jŋ之类的鼻音韵母,内部一致性非常高,是最典型的西南官话。

成渝小片的语音特点是四呼俱全,四川省多数县市及重庆市属的多数方言点有和北京话基本相同的儿化韵。

黔中小片的语音特点是没有撮口呼韵母,“雨”读同“椅”,“圆”读同“言”,“军”读同“斤”,“全”读同“钱”。多数方言点没有儿化韵。

陕南小片是位于西南官话与中原官话的过渡区,杂有一些中原官话的特点,如知章组开口多数读 tʂ 组,合口有 tsɥ tʂɥ pf ts tʂ等读音,古清入和次浊入字在一些方言中不归阳平而是归阴平。

西蜀片

西蜀片主要分布于四川、重庆、云南、贵州四省市交界处的沿江地带,共82个县市,使用人口约4000万,下分三个小片。这一带早在西汉时为西蜀之地,是西南地区开发得比较早的地方之一。由于山川阻隔,这一带受明清两代湖广移民的影响较小,更多的保留了早期西南官话的语言特点。

西蜀片最突出的语音特点是古入声不归阳平,分别有古入声今仍读入声、古入声今归阴平和古入声今归去声三种情况。西蜀片中,古入声今归其他调的方言只有四个声调,古入声独立的方言有五个声调。西蜀片多数方言有丰富的儿化韵,有和北京话基本相同的卷舌声母,鼻音声母和边音声母不分。

岷赤小片的语音特点是古入声今读入声,各方言点都有五个声调。

雅甘小片的语音特点是古入声今读阴平,各方言点都只有四个声调。

江贡小片的语音特点是古入声今读去声,各方言点都只有四个声调。

川西片

川西片分布于四川西部的凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州及交通沿线的集镇,还包括攀枝花市的一区两县,共有43个县市,使用人口约600万。凉山等三州城乡的居民主体有差别:乡村总的情况是“民多汉少”,主体居民是藏、彝、羌等少数民族;城区是“汉多民少”,主体居民是汉族。城区与山区、农村的少数民族在语言使用上有一些差别。城区的少数民族一般是使用双语。牧区不论汉族还是少数民族,都不同程度带有少数民族口音。川西地区的少数民族使用汉语时在口音上的差别是韵母发音不到位,鼻韵尾常发成鼻化、半鼻化甚至完全脱落鼻韵尾。常用词汇和当地汉族差不多,但亲属称谓多数仍使用本民族原来的“阿”字头系统(如“阿爸”“阿妈”“阿哥”“阿姐”之类的说法)。本片依其人文背景和语言混用情况的不同,将其分为两个小片。

云南片

云南片都分布于云南省,共118个县市,使用人口约4000万。根据声调类型的不同,云南片内部分为三个小片。在西南三省中,云南开发比贵州早,受四川的影响较小,经济文化相对独立。云南境内西南官话的分布特点是渐变性比较强,方言面比较破碎,虽然相距较远的方言之间差别明显,方言片之间的界限比较模糊,是汉语方言分区的难点地区之一。

滇中小片属于昆明型的声调类型,其他主要特点是多数方言有卷舌音声母,鼻音和边音不混,包括昆明在内,超过一半的方言不分an aŋ,也没有撮口呼韵母。其中,曲靖、沾益、陆良、寻甸等四处有入声调。

滇西小片属于保山型的声调类型,内部的语音差异比较大,洱源、剑川、云龙、宾川、丽江四县有入声调,一些方言分尖团。此外,滇西是汉族与多种少数民族混居的地区,少数民族说汉语时也程度不同地带有一些“民族口音”。

滇南小片属于开远型的声调类型。滇南小片的语音特点是,除石屏外,其他地点都没有撮口呼。此外,滇南小片中部的开远、个旧等七个市县没有卷舌声母和昆明等地不同,但不分an aŋ又和昆明等多数滇中片方言一致;而东部的富宁、文山等地有卷舌声母和昆明相同,但分an aŋ又和昆明等地不一样。

湖广片

湖广片东起湖北武汉,经湘西北地区进入贵州的黔东南,大致均属原湖广行省范围,共86个县市,使用人口约5250万。湖广片相当多的方言与中原官话、江淮官话、湘语或古楚语历史渊源非常深,从地理分布看则位于西南官话的边缘地带,内部差异也比较大。湖南境内的西南官话分为湘北、湘西和湘南,城步苗族自治县的长安营和岩寨两乡使用西南官话。有一些分布在湖南西部和南部边远区域,西南官话最先从西经过湖南永州市进入郴州市桂阳县,再向东扩散到郴州、郴县,再向南扩散到临武、宜章至广东北部,没有渗透到湖南中部的核心区域。这些官话区域跟湖南省外围的贵州、广西人交往,因此自然容易掌握这些地区的官话。

整体趋势自东向西,湖广片可分成八个小片。

鄂北小片是中原官话和西南官话的过渡方言。本小片虽然古入声全归阳平,但阴平是中平、阳平是高降、上声是高平,这种声调在听感上和武汉有明显差别而更像河南话。

鄂中小片东起武汉,西至湖南湘西,有武汉、荆州等重要城市。本小片的主要特点是古入声今读阳平且四声调值与武汉接近,但天门、仙桃、汉川古入声今仍读入声。

鄂西小片位于湖北与陕西的交界地带。本小片的语言特点比较突出,是一种介于西南官话、江淮官话和中原官话之间的混杂型方言,内部的一致性较低,古入声的分派也比较乱。原《中国语言地图集》把竹山、竹溪等地画入江淮官话,这些地方因而成为江淮官话方言岛。本文把湖北境内的竹山、竹溪、郧西三处与陕西境内的白河、平利两处合成一个方言小片,放在西南官话湖广片内。

湘北小片的主要特点是去声分阴阳,多数方言点的古入声多以古声母清浊为条件分归阴去和阳去。

湘西小片的主要特点是古全浊声母平声今读不送气浊声母,仄声今读不送气清声母。

怀玉小片的主要特点是知章组合口字今读 t ʨ 组声母。

黔东小片的主要特点是古知章组今读 ts 组声母。

黎靖小片的主要特点是古入声今不归阳平。其中,贵州的黎平古入声今仍读入声,而湖南靖州的古入声今归阴平。

桂柳片

西南官话桂柳片是以广西为主,分布范围广,东起湖南的湘南地区,西达贵州黔南,核心区域位于广西的桂北地区,有桂林、柳州等重要城市,共有75个县市,使用人口约3007万。桂柳片内部可分为三个小片。

湘南小片分布于湖南南部。本小片的主要特点是多数市县官话与土话并用,官话在不同程度上受土话影响,是一个双方言区。湘南地区早期大概是通行湘南土话,后来由于受桂林的影响,以“由城及乡、由官及民、由商及农”的方式引进了接近桂林音系的西南官话,这个过程直到现在仍在继续。

桂北小片的主要特点是分尖团,尖音字读 ʨ 组或 ts 组声母,团音字读 k 组声母,知章组合口字多读 ʨ 组声母。本小片内部有一些语音差别,一些方言点还有很特殊的语音现象。最突出的是马山的古全浊声母和次清声母今都读不送气清声母。都安也有类似的语言现象,但只有部分古全浊声母字和部分次清声母字读不送气清音。这种现象可能是受没有送气声母的壮语影响后形成的。其次,本小片多数方言点分尖团,但桂林市、永福县、龙胜各族自治县、三江侗族自治县、临桂县、灵川县、阳朔县、南丹县、田林县等九处不分尖团。第三,多数方言点的知章组合口字今读 ʨ 组,但田林、东兰、临桂、灵川、田东等地读成 ts 组。

黔南小片的主要特点是咸山摄阳声韵字不同程度脱落鼻辅韵尾,读成舒声韵或鼻化元音韵。本小片内部还有一些语音差异:独山、平塘、丹寨、都匀、三都等五处有入声调,阳平是高降调。此外,贵定、龙里、福泉、荔波等地多把咸山摄阳声韵字读成鼻化韵。

其他方言岛

西南官话还有一些散布在其他方言区的方言岛。

第一处,江西赣南客家话区的赣州市区和信丰县城的西南官话方言岛。赣州市区方言和信丰城关方言的古全浊声母属“清化,平声送气仄声不送气”类型,赣州话有入声韵和入声调,信丰话没有入声调,也没有入声韵。因此赣州和信丰的声调系统从整体看属于西南官话。

第二处,湖南南部湘语区的西南官话方言岛,城步苗族自治县是湘语的核心区域之一,城步县关儒林镇通行古全浊声母今读浊音声母的湘语,但城步县的长安营和岩寨两乡使用的是西南官话,是由于清乾隆年间有民众起事,遭官兵镇压,此后清庭在长安营筑城驻军防守。清亡,原长安营驻军就地转民。现在的长安营话就是当年驻军中通行流传下来的西南官话。

第三处,广西南宁城里下郭街的“邕州官话”,下郭街话原为南宁城区的通用语,粤语进入南宁城区后逐渐取代了官话的位置,现仅有少数老年人会说这种官话。下郭街官话中,古全浊声母今读塞音塞擦音时均清化,平声送气仄声不送气;绝大多数入声字都读成舒声韵,归阳平。因此,下郭街话在总体听感上与其他桂柳片西南官话比较接近,可将其划入西南官话。

特殊区域

西南官话区内有一些不属于西南官话的方言岛。

一是四川境内的客家话方言岛,当地人称“土广东话”,分布在四川的新都、金堂、广汉、什邡等约三十个市县的部分乡村也有客家话方言岛,总人数上百万。此处客家话与成都凉水井、广东梅州等地的客家话基本通行。

二是四川中江、金堂等地的“老湖广话”,别称“湖广话”、“湖南话”、“宝老倌话”等。根据调查,四川的湘语方言岛主要分布在中江、金堂、乐至等县的乡村,三个县说湘方言的人数接近80万。四川湘方言属古全浊声今读浊音的南部湘语,特征为两套浊声母,一套送气,一套不送气。

三是贵州晴隆、普安的“喇叭苗话”,主要分布在贵州晴隆、普安两县交界地带的苗族说的一种比较特殊的汉语方言,使用人口约6万人。喇叭苗文化人士称他们祖上是明洪武年间,调北征南时来到贵州的“征蛮”军队,因此,喇叭苗话世纪上是一种“军话”。

语言特点

语音

声母

西南官话的声母系统的内部差异较大。西南官话主流浊音清化,但部分地区仍然保留浊音,如四川遂宁拦江话。西南官话部分地区无尖团对立,但部分地区却仍然保留尖团对立,如桂柳片部分、川黔片部分、滇西小片部分等。西南官话部分地区不分平舌音翘舌音,但也有部分地区完全区分平翘舌音,如江贡小片、鄂中小片部分、川黔片部分、云南片部分地区;西南官话部分地区不分fu和hu(甚至hu与f全混或h、f全混),但也有部分地区能够全部区分;如成渝小片下巴中,通江,南江等四县市,岷赤小片下的夹江,洪雅等几县市,黔南小片及云南片,鄂中小片大部。西南官话很多地区不分n、l两母,但桂柳片、云南片大部,湖广片部分地区可以完全区分,西蜀片大部及川黔片、川西片部分地区可在细音前区分(如年≠连,女≠旅。但郎=嚢,脑=老)。总的来说,西南官话的声母系统和赣语、新湘语、客家话、粤语有一定相似之处。

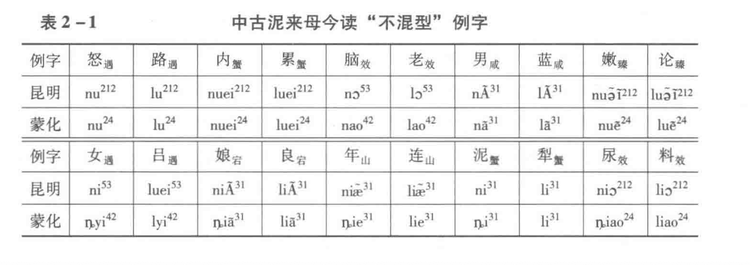

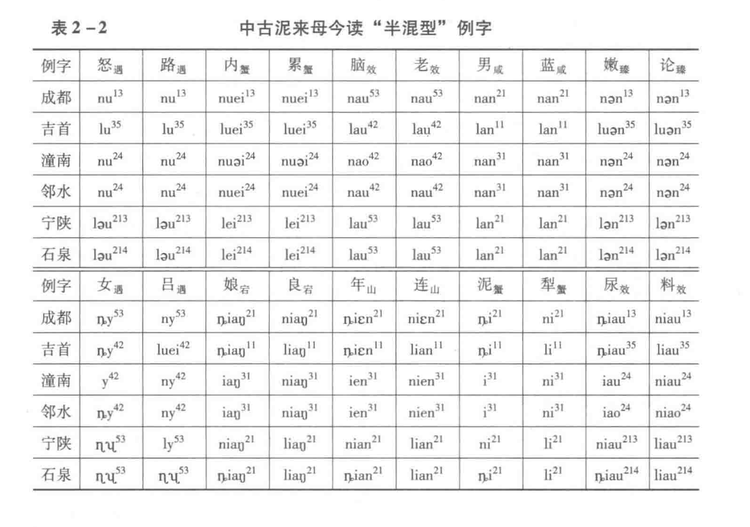

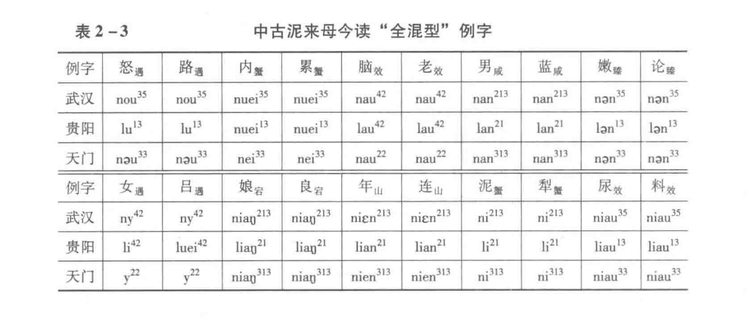

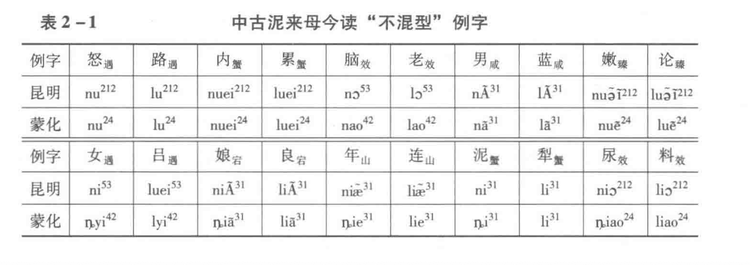

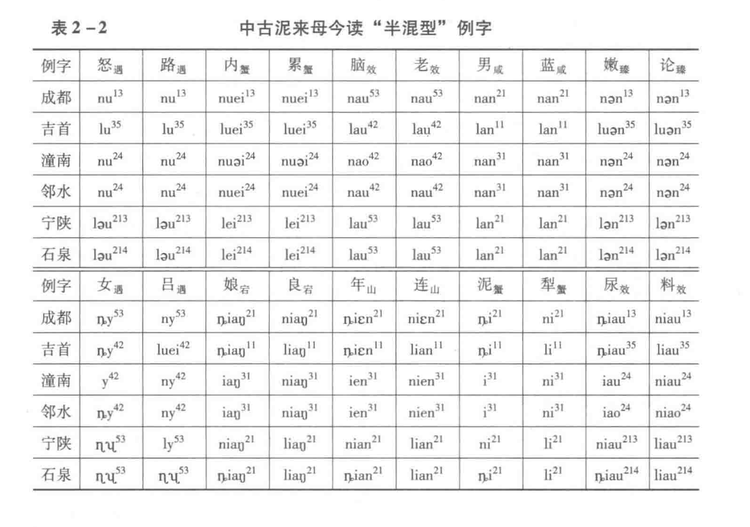

泥来母今读的分混类型

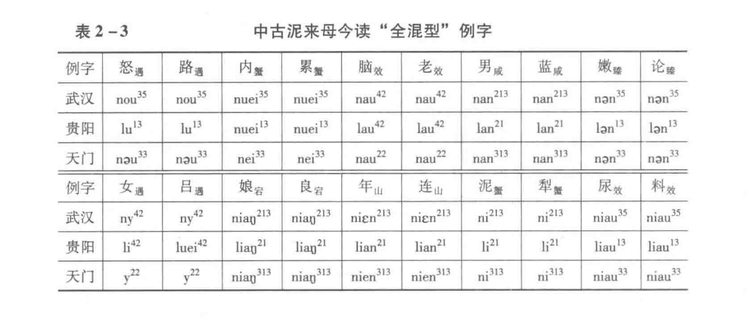

西南官话中普遍存在中古泥(n)、来(l)母相混的现象,根据二者在汉语中的今读来看,分混类型主要有三种:不混型、半混型和全混型。

不混型是指不论今韵母洪细,泥母都读 n (部分方言点细音前读 ȵ ),来母都读 l 。方言分布点集中在云南(滇南、滇西、滇中)和湘南区域。泥母字在有些方言中洪细互补,即洪音前读 n ,细音前读 ȵ ,如云南巍山、盐丰、镇康,湖南桂阳、东安、零陵、永明等,这些方言点的来母字不论韵母洪细都读 l 。

泥母在一等洪音韵母前读音与来母同,或都读 l ,或都读 n ,n 、l 在音位上大多属于自由变体;但泥母在细音韵母前一般腭化为 ȵ(宁陕为 n,四川潼南、丰都、忠县、邻水等泥组细音读零声母;陕南石泉等泥来母鱼韵读 ȵ,泥组其他韵细音读零声母),有别于来母。

全混型是指不论今韵母洪细,泥来母或混同读 n ,或混同读 l ,n、l 在音位上大多属于自由变体。方言点主要集中在湖北、川东、川西、川南、滇东北、湘北、湘西、贵州中东部一带。此外,滇西与川西相连的丽江及其附近方言点(丽江、兰坪、泸水、宁蒗、永胜等)、广西桂林等都属此类型。

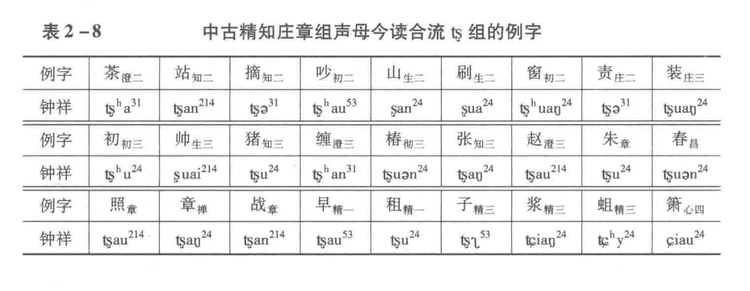

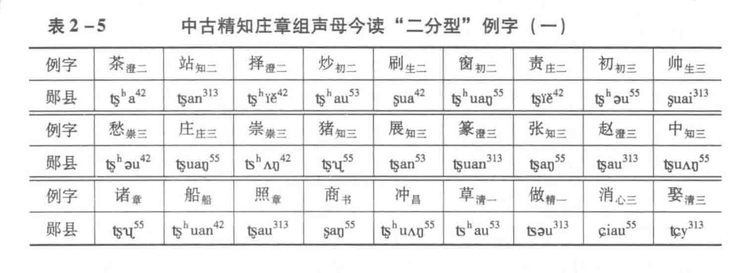

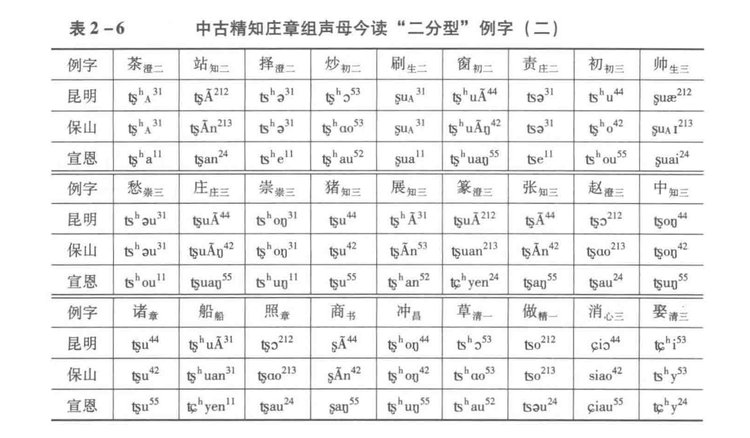

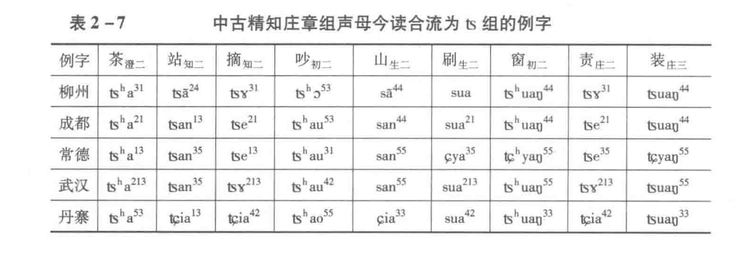

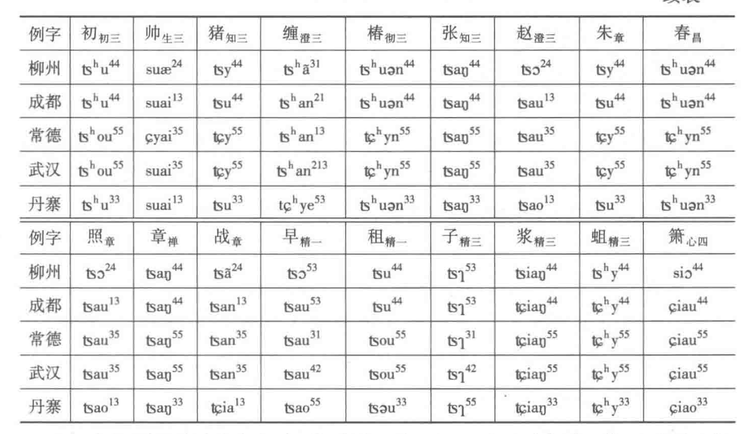

精知章组的分合类型

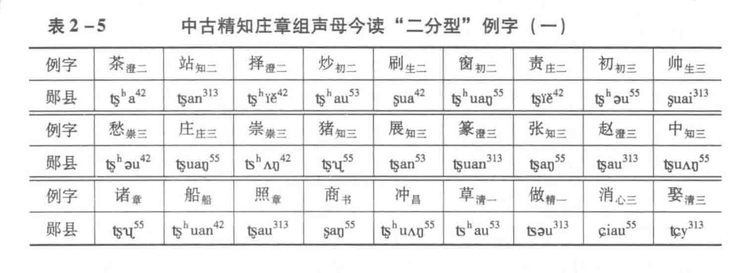

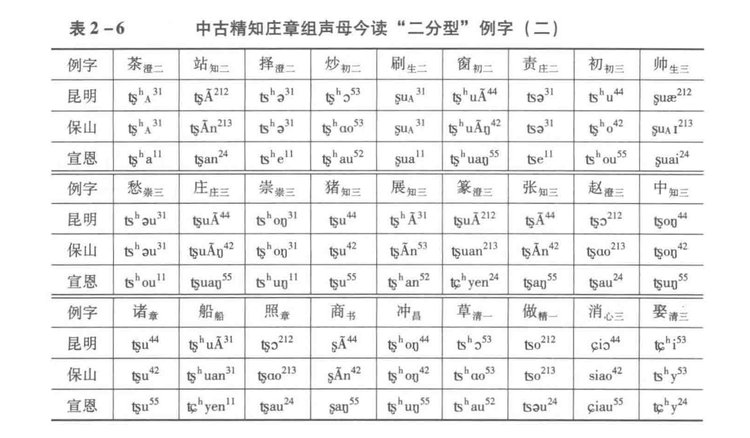

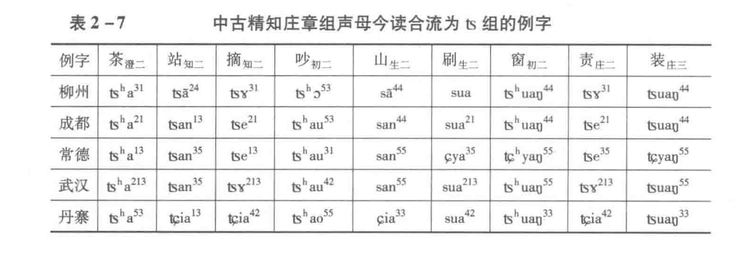

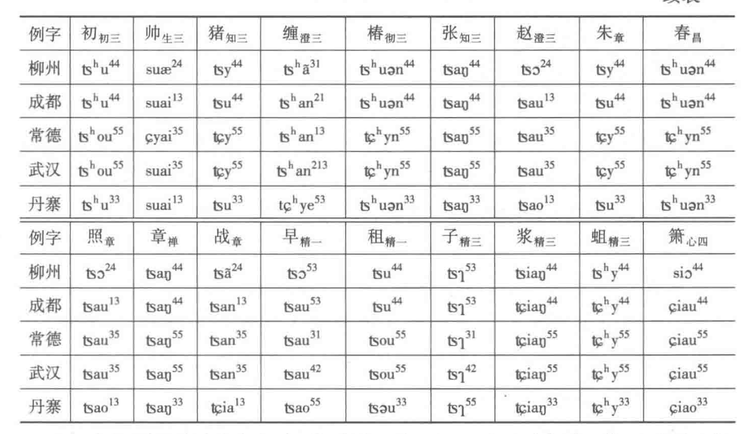

西南官话中古精知庄章组声母今读一般为塞擦音、擦音,根据其音类的今读的分合类型大致分为两个类型,即二分型和合流型。

二分型可划分为“知庄章组与精组二分” 和“庄组三等(除止摄合口和宕摄)、精组与庄组二等、知组(除梗摄)、章组二分” 两种类型。

第一,精组读 ts 组与知庄组读 tʂ 组二分的类型。这种类型在西南官话中主要存在于郧县等极少数的县市方言中,分布极为有限。郧县话精组逢细音仍读 ʨ 组,但它与精细逢洪音读 ts 组属于互补,属于汉字的影响。

第二,庄组三等(除止摄合口和宕摄)、精组读 ts 组与庄组二等、知组(除梗摄)、章组读 tʂ 组二分的类型。这是西南官话二分型中的典型类型,分布范围广,内部一致性强。其中以保山话为代表的二分小类型主要分布于滇西地区,以宣恩话为代表的二分小类型主要呈点状分布于湖广地 区,二者的分布都极力有限。 精组分洪细是大势所趋,昆明话是此二分型的典型代表,遍布西南官话各区域。

第一,中古精知庄章四组声母今合流读 ts 组,这是它们在西南官话今读中的主流类型,如柳州话、成都话、常德话。

合流为 ts 组的类型可分为三种情況:一,中古精知庄章组全部合流读 ts 组,这主要集中在桂北以柳州为中心的附近县市地区,柳州话是此类型的代表。二,精组逢细音读 ʨ 组,精组逢洪音、知庄章组读 ts 组,这是西南官话中最为普遍的类型,合流型即以此为主,成都话是此类型的代表。三,精知庄章组逢细音读 ʨ 组,逢洪音读 ts 组,常德话可代表此类型。

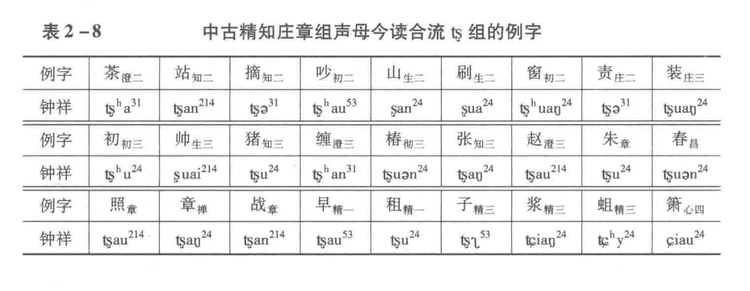

第二,中古精知庄章组今合流读 tʂ 组,如钟祥县城话。此类型中的精组逢细音一般都读 ʨ 组。此类型主要集中分布在湖北钟祥地区(西北乡除外)。此外,竹山、荆门、当阳等地也属于此类型。

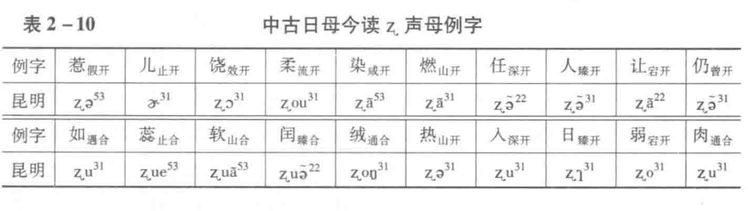

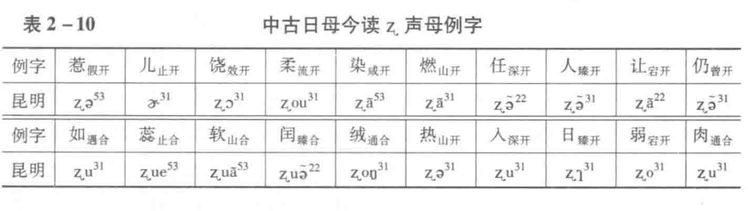

日母字的今读类型

中古止摄开口日母字在西南官话中绝大多数读零声母,只有黔东南的黎平、锦屏、榕江、从江和湖南江华等极少数方言点读 ȵ/z 声母。除止摄开口字外,其余韵摄的日母字今读类型显得较为复杂,音值上有 ȵ、ŋ 、ʐ、n、l、s、ɸ 等类型。

第一,ʐ 类型:日母读ʐ类型的方言点主要集中分布在云南中西部一带。第二,z 类型:日母读 z 类型是其在西南官话今读中的主流类型,成都话是此类型的典型代表。方言点包括滇东、滇南、四川大部,湖南永顺、保靖、永绥、古丈、麻阳,湖北恩施、利川、光化、保康等。第三,零声母类型:日母读零声母的类型可以天门话为代表,方言点包括湖北天门、仙桃、长阳,湖南桂阳、临武、道县、永明、江华,广西柳州、桂林,云南富宁等。第四,s类型:目前仅见云南剑川一处。第五, n/ɸ 类型:基本分配格局是逢今洪音读 n (l)声母、 逢今细音读ɸ 声母,武汉、洪江是此类型的代表。日母逢今洪音读n 的方言点有武汉、 武昌、 汉口、 汉阳、江陵等, 日母逢今洪音读 l 的方言点如湖南洪江、郴州等。第六,ʐ 类型 : 永州和泸溪是此类型的代表。因为永州假、效摄读零声母(ɸ )、通摄读 z 母,合口止、 山摄读 ɕ 母,泸溪遇合三读 ʐ 母等。第七,ȵ/ɸ 类: 逢今读洪音读 ȵ 母,逢今读细音读零声母 (ɸ )。

根据日母今读音值来看, 云南、四川、贵州、广西的类型比较单一基本上止开三为一 类(一般读零声母),非止开三等为一类(云贵川为ʐ / z, 广西为ɸ )。但两湖官话区的日母今读类型则较为复杂,同一方言点大多会因不同韵摄而体现出相应不同的音值 (大多数是根据韵母的洪细),特别是大多数方言点的臻开三质韵和止开三等同读零声母(如武汉:儿= 日 ɯ),这在云贵川是极为罕见的类型。

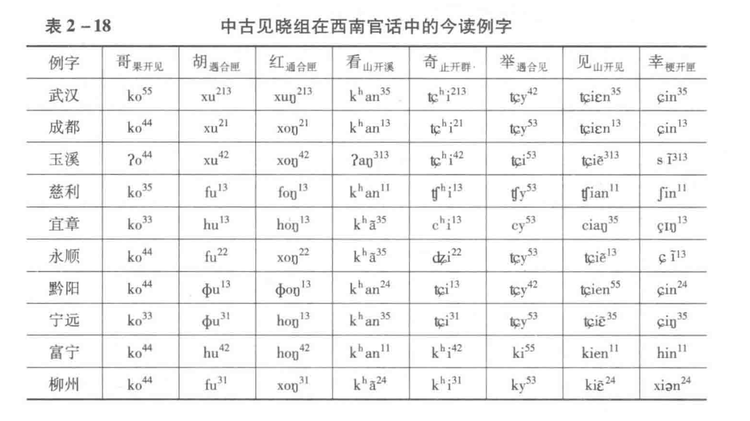

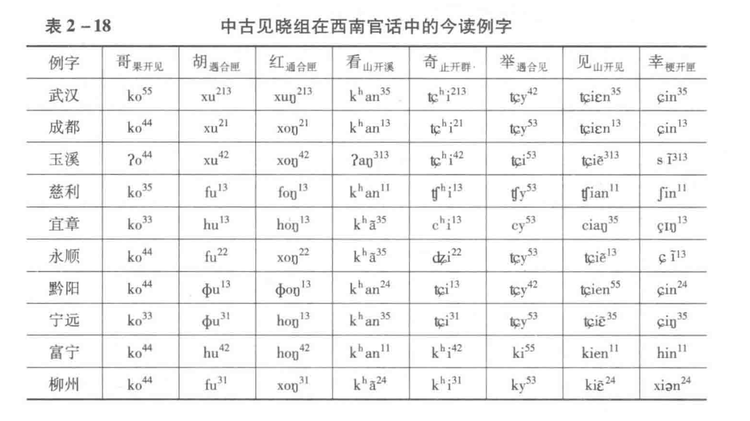

见晓组、非组的今读类型

中古见组声母在西南官话中,除柳州、富宁不分洪细仍保留读中古音 k 组外,其他绝大多数方言点的洪音主要读 k 组,细音读 ʨ 组。极少数的方言点读音特殊,玉溪见组今读洪音声母为 ʔ 组(深摄、臻摄、曾摄、梗摄三等的见晓组母字与精组合流读 ts 组);慈利见晓组今读细音声母为 tʃ 组,宜章见晓组今读细音声母为 c 组;黔阳、宁远等晓组今读合口声母与非组合流读 ɸ 母;湖南永顺、东安、零陵、保靖、永绥、古丈、沅陵、泸溪、麻阳、乾城、辰溪和四川遂宁等方言点群母仍保留浊声母(群母今读洪音为 g ,今读细音为 dʐ)。

西南官话中古见晓组在绝大部分方言中逢细音都出现了腭化现象, 读 ʨ ,ʨ、ɕ (疑母读 ȵ/n,将另行讨论)。见晓组开口二等字的腭化现象在西南官话今读中较为特殊,如柳州等见晓组二等字就和一三四等同读 k 组。同时,蟹摄开口二等字见晓组在西南官话中基本不腭化,其他韵摄二等字见晓组腭化程度也不平衡。

西南官话见晓组开口二等字的今读基本可以分为两种类型。一种是基本不腭化的存古类型,方言点较少, 如柳州、富宁等就属于这种类型;另一种是除蟹摄、梗摄外,文读腭化,白读不腭化, 这种类型的方言点较多,从分布区域上看,湖南、黔东南最多,湖北、陕南次之, 云、贵、 川较少。

西南官话中没有与其开口呼 ɘn/ɘŋ 韵相对应的齐齿呼 iɘn/iɘŋ 韵,故梗摄开口二等晓匣母也基本不腭化,仍保留读传统的 k 组声母。西南官话方言中绝大多数方言的尖团音是混而不分的,但也存在一些方言点呈现出尖团二分的情况,西南官话尖团二分的方言点在具体音值上还体现出一定的音韵演变层次性。

西南官话中的尖团音可分为合流型和二分型两大类。

合流型以合流读 ʨ 组为主,但墨江逢今读i、iŋ 韵的声母合流读 ts 组,江川、师宗逢今普通话读 i 韵的字读 ts 组(韵母为 ɿ ),邱北逢今读 i 韵的声母读 tʃ 组。

二分型是指尖音精组为一组,团音见组为一组,具体音值上体现如下:第一,保山型:ts、ʨ 二分型。即精组读 ts 组,见晓组读 ʨ 组,这是西南官话尖团音有别的主流类型。如云南保山、牟定、昌宁、顺宁、云县、景东,四川大邑、浦江、荣县、仁寿、内江、巴中、茂县等。第二,柳州型:ts、k 二分型。即精组读 ts 组,见晓组读 k 组,如柳州、富宁等。第三,宜昌型:ʨ、c 两分型。即精组读 ʨ 组,见晓组读 c 组,此类型在西南官话中的 方言分布有限,目前仅湖北宜昌等极为少数方言点属此 类型。

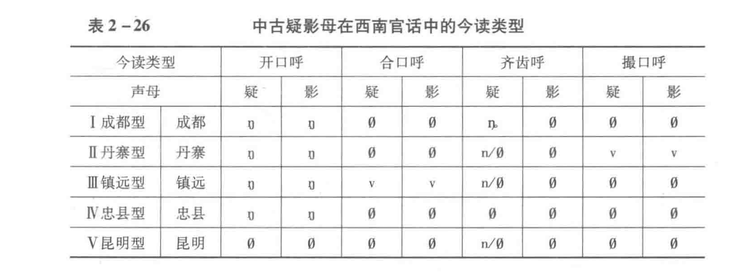

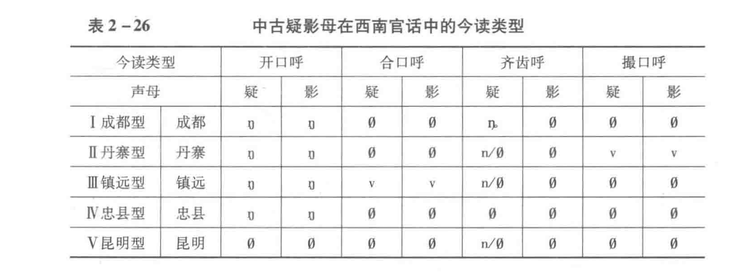

疑影母字的今读分合类型

中古疑影母在西南官话里,逢今读开口呼、合口呼、撮口呼是合流的,齐齿呼则呈现出基本对立的格局。疑影母在西南官话中的今读类型较为一致,即开口呼、合口呼、撮口呼疑影母分别合流为一类,但中古开口三等字(今读齐齿呼)仍处于基本对立的格局。中古疑影母开口一等在西南官话中合流,读 ŋ 声母或零声母,但以读 ŋ 声母为主体层次。疑影母开口二等今读零声母是开口二等字增生 i 介音后较为晚起的层次,即 ŋ > ɸ ,如今湖南郴州等地疑影母开口二等仍读 ŋ 声母,韵母仍保留读洪音。西南官话绝大多数方言点的疑母开口三等字都读 n (ȵ/l)声母,影母读 ɸ (零声母)。

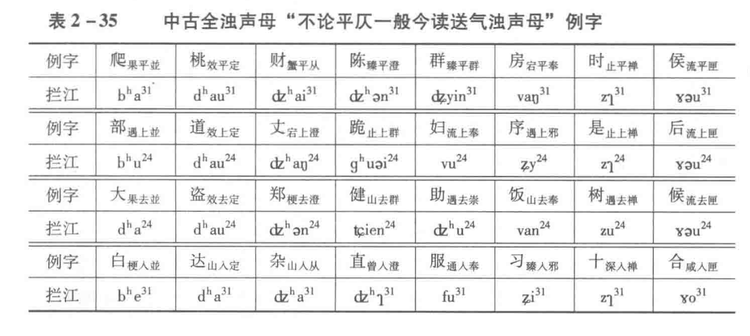

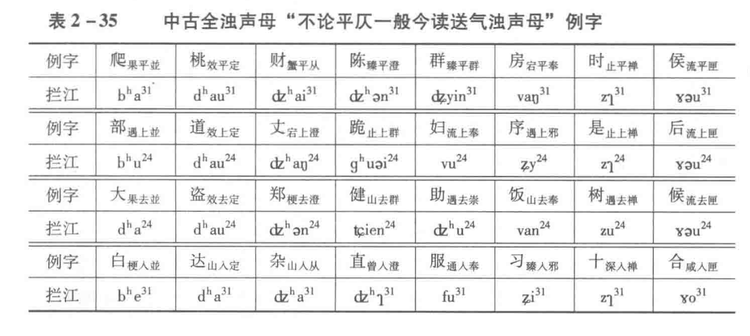

全浊声母的今读类型

全浊声母在西南官话方言中一般认为已经清化,其清化为今读塞音、塞擦音的规律和特点是:以声调为条件,表现为逢平声字读送气清音, 逢仄声字读不送气清音。

类型一:全浊声母全部清化,一般平声读送气清声母,仄声读不送气清声母。中古全浊声母清化后,逢今读塞音、塞擦音时体现为“平送仄不送”规律是其在西南官话中的清化主体类型,与官话方言的全浊声母清化特征相同。类型二:全浊声母一般逢平声读不送气浊声母,逢仄声读不送气清声母。西南官话全浊平声保留不送气浊音、仄声读不送气清音的类型主要集中在湘西小片,如保靖、吉首、永顺、永绥、古丈、泸溪、沅陵等。类型三:全浊声母不论平仄均一般读不送气浊声母,主要存在于湘西和湘南少数地区,如湘西的麻阻和湘南的奈安、零陵等。类型四:全浊声母不论平仄均一般读送气浊声母。

韵母

以川黔片-重庆话为例:

开尾 | 元音尾 | 鼻音尾 |

开口呼 | ɿ 日 | ɚ 二 | a 大 | o 我 | e 黑 | ai 街 | ei 批 | au 包 | əu 走 | | an 烦 | ən 樱 | aŋ 帮 | oŋ 亩 |

齐齿呼 | i 一 | | ia 牙 | | ie 叶 | iai 介 | | iau 标 | iəu 九 | | ian 变 | in 兵 | iaŋ 量 | |

合口呼 | u 五 | | ua 瓜 | | ue 国 | uai 乖 | uei 类 | | | | uan 段 | uən 春 | uaŋ 光 | |

撮口呼 | y 鱼 | | | yo 药 | ye 绝 | | | | | yu 俗 | yan 鲜 | yn 泳 | | yoŋ 蓉 |

以湖广片-武汉话为例:

开口呼 | 齐齿呼 | 合口呼 | 撮口呼 | 备注 |

ɿ 子此十支是 | i 一比力七气 | u 五不附户古 | y 女于入主出 | ɯ二日kʰɯ去(白读) |

ɑ 八大乍下撒 | iɑ 牙甲恰家瞎 | uɑ 话瓦瓜化刷 | ɕya 靴(白读) | |

o 窝末多左合 | io 约若虐学削 | | | |

ɤ 北得克蛇革 | ie 也别劣邪绝 | uɤ 说国虢或获 | ye 月决掘缺穴 | “茄”“薛”“劣”开合不定 |

ai 艾拜乃在介 | | uai 外怪快拐衰 | | |

ei 贝杯最披内 | | uei 瑰未吹锐回 | | “最”“脆”“岁”开合不定 |

ɑu 奥包刀少早 | iɑu 巧妖了小苗 | | | |

ou 欧口杜六竹 | iou 又牛九囚秀 | | | |

an 南安凡旦短 | ien 言片天千偏 | uan 丸船官款欢 | yen 铅沿倦玄软 | “全”“癣”“县”开合不定 |

ən 恩硬崩吞存 | in 印民丁巾心 | uən 文坤昏横混 | yĭn 春允永均唇 | “倾”“寻”“旬”开合不定 |

ɑŋ 汤方上巷郎 | iɑŋ 仰两江香羊 | uɑŋ 王旺窗光狂 | | |

oŋ 翁中孟木工 | ioŋ 荣茸穷兄雄 | | | 开合不定者多表现为“武合汉开” |

以桂柳片-桂林话为例:

ī /ɿ/ 丝 | i /i/ 衣 | u /u/ 乌 | ü /y/ 迂 |

a /a/ 啊 | ia /ia/ 呀 | ua /ua/ 蛙 | |

o /o/ 哦 | io /io/ 哟 | | |

e /ə/ 呃 | ie /ie/ 椰 | | üe /ye/ 月 |

ʊ̃ê /e/ 儿 | | | |

ai/æ/哀 | | uai /uæ/ 歪 | |

ei/əi/欸 | | ui /uəi/ 威 | |

ao/ɑ/熬 | iao /iɑ/ 腰 | | |

ou/əu/欧 | iu /iəu/ 忧 | | üu /yu/ 肉 |

an/ã/安 | ian /iẽ/ 烟 | uan /uã/ 弯 | üan /yẽ/ 冤 |

en/ən/恩 | in /in/ 因 | un /un/ 温 | ün /yn/ 晕 |

ang/ɑŋ/昂 | iang /iɑŋ/ 央 | uang /uɑŋ/ 汪 | |

ong/oŋ/翁 | iong /ioŋ/ 雍 | | |

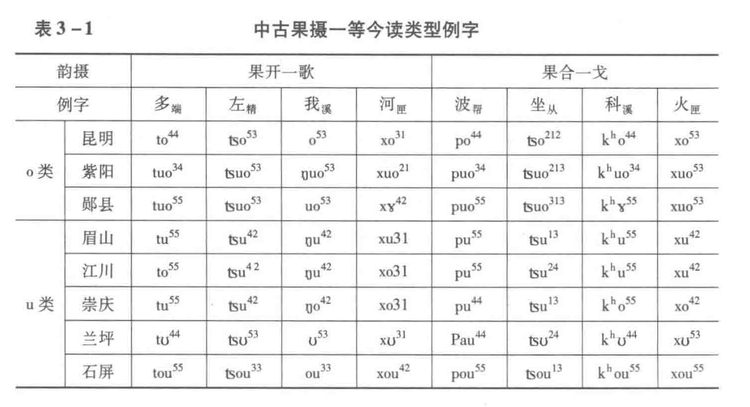

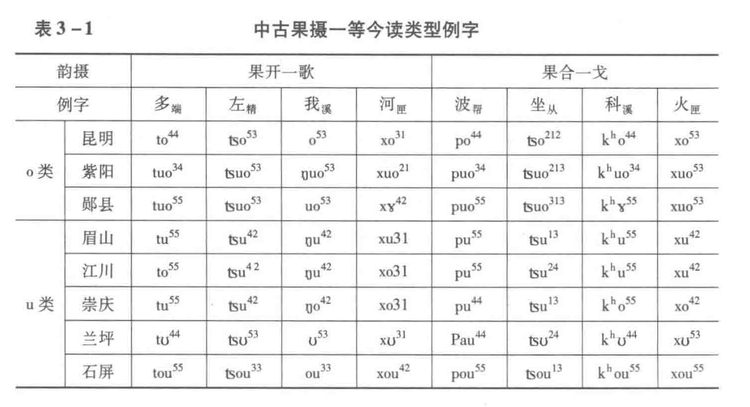

果摄的今读类型

中古果摄有开口一等歌韵、 合口一等戈韵以及分开合口的三等戈韵。中古果摄一等韵在西南官话绝大多数方言点中的今读都体现得较为规则,即无论开合,主体音值以读单元音 o 韵为主。极少数今读 u 、uo 韵,分布极为有限。从主元音来看,西南官话果摄一等韵的今读大致可以分 o 类、u 类两种类型。

类型一,o 类。音值上主要包括 o 韵、uo 韵两种小类。中古果摄一等韵今读 o 韵是其在西南官话今读的主体类型,遍布整个西南官话区。昆明、武汉、成都、贵阳、桂林等地的方言是此类型代表。果摄一等韵读 uo 韵主要分布于鄂北、陕南与中原官话相邻的汉水流域一带。方言点较少,如鄂北的郧县、襄樊、襄阳等,陕南的紫阳、宁陕、石泉、镇平等 (受普通话的影响,部分方言点会有少数见系字读 ɤ 韵)。

类型二:u 类。音值上主要体现为单元音 u 韵,兰坪等少数方言点读 ʊ 韵。果摄一等读 u 类韵的方言点非常有限,如四川眉山、崇庆和云南江川、 兰坪等极少数方言点,眉山话是此类型的典型代表。

果摄三等只有戈韵,《字表》中只收录有开口的“茄”和合口的“瘸靴”等少数字,其中西南官话常用的有“茄靴”二字。果摄三等字在西南官话中的今读类型从主元音上来看,主要有 ɛ 类、e 类、 ɪ 类、i 类、ʏ 类等共五种类型,其中以读 e 类型为主流。

类型一:e 类。果摄三等主元音读 e 类是果摄三等字在西南官话今读中的主流类型。第一,开合口分别为 ie、ye 韵。如云南丽江、禄劝、永平、邓川、维西、昌宁;四川成都、夹江、仁寿、井研;湖南常德、永州、宁远、桃源等。第二,开合口混为 ye 韵。如湖北郧县、武汉、武昌、汉川、天门等。第三,开合口混同读 ie 韵,如贵州贵阳、云南安宁、禄丰、元谋、广通等。

类型二:ɛ 类。桂林、大墉等属于此类型。但从开合口介音上看,音值上的表现有两种情况:第一,开合口分别为 iɛ 、yɛ 韵,如桂林、柳州等。第二,开合口混同为 yɛ 韵,如大墉等。

类型三:ɪ 类。此类型的方言分布在云南盐兴、马关等地。第一,开合口混同读 yɪ 韵,如盐兴等。第二,开合口混同读 iɪ 韵,如马关等。

类型四:i 类。i 类韵的方言点较多,据开合口介音同样可以分为两种情况:第一,开合口分别为 i 、y 韵,如四川兴文、古蔺、南溪、合江、江津等。第二,开合口混同读 i 韵,如云南江川、剑川、呈贡、嵩明等。

类型五:ʏ 类。峨山话是 ʏ 类韵的方言点,无论开合口都读 iʏ 韵。

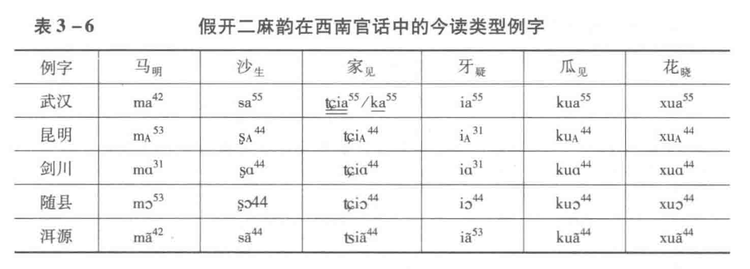

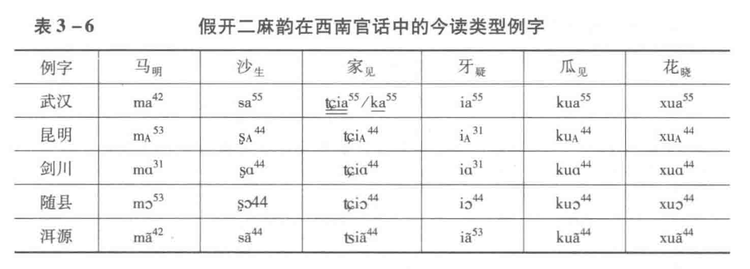

假摄的今读类型

假摄麻韵二等在西南官话的今读类型中,从主元音来看,以读 a 为主,如武汉、成都、贵阳、桂林等。同时,有少数点读 a, 如云南剑川、 呈贡、新平等;昆明读 ᴀ ;湖北随县读 ɔ ;洱源读鼻化音 ã。音值分配上,开口除见系字外为单元音,见系字一般有 i 介音,合口带 u 介音。

麻韵三等主要包括精组,章组和影字组,从主元音看分为两类,一是章组与精组、影组混同型,而是章组与精组、影组二分型。

混同型据介音的有无,可以分为两种情况:等同型、互补型。等同型指章组与精组、影组在音值上相同,一般情况是全部都带 i 介音,音值一般读 ie 韵。如四川夹江、泸溪、峨眉,湖南新田、临武、宜章、东安等。互补型,指章组与精组、影组在音值上互补。章组一般无介音,但精组、影组带有 i 介音,成都型是此类型音值的主要代表。

麻韵三等二分型在西南官话中的方言点较多,音值差异主要体现在章组字上,章组既有前高化演变(a>ɛ>e)也有后高化演变(a>ɔ(ʌ)>ʏ>ɯ),同时也有央化(ə)。

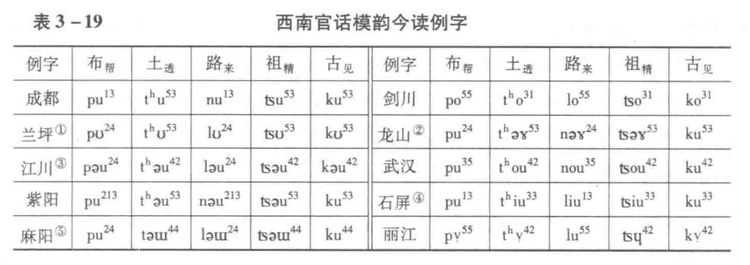

遇摄的今读类型

模韵在西南官话的今读中因声母而分化为两种类型:第一,帮系、见系与端系(端组、泥组、精细)二分型,音值上表现为:武汉型,u、ou 二分型。紫阳型,u、əu 二分型。第二,丽江型,模韵除精组外读 Y 韵、模韵精组和鱼虞韵知系读 ɥ 韵。

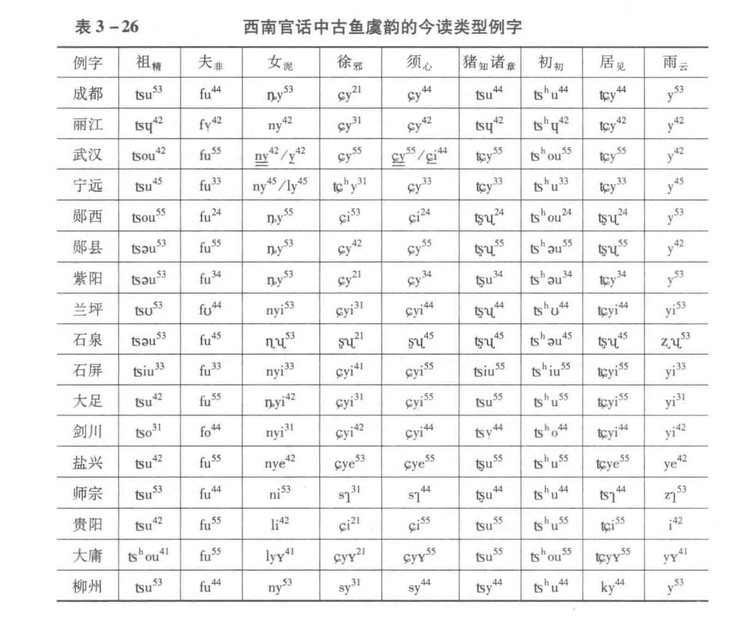

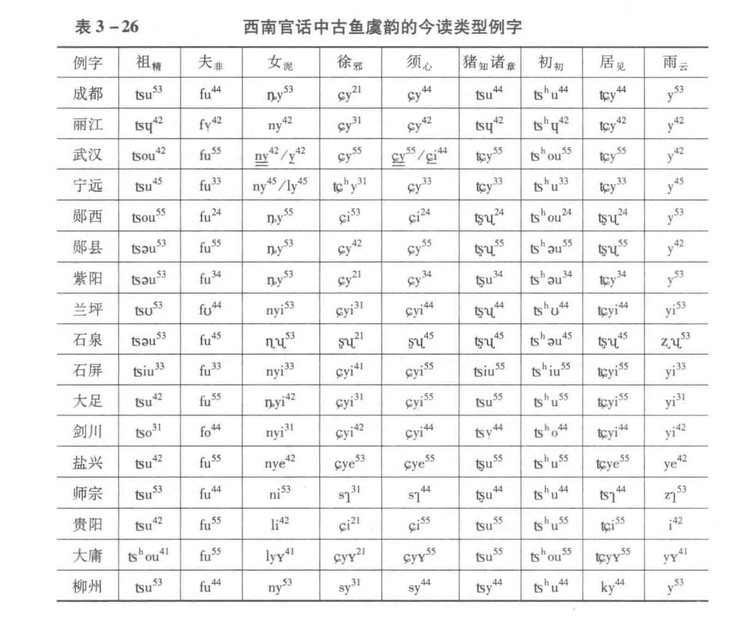

鱼虞韵的今读类型

西南官话中的鱼虞韵今读已经混同, 这与绝大多数北方官话一致。音值上主要体现为非组、知系读 u 韵,端系、见系读 y 韵(无撮口呼的绝大多数读 i 韵),类型上主要表现是非组、知系读洪音,端系、见系读细音,成都、昆明、贵阳等是典型代表。鱼虞韵端系、见系在西南官话中基本上以读细音为主,只有石泉、宁陕等少数方言点是读洪音 ʯ 韵。

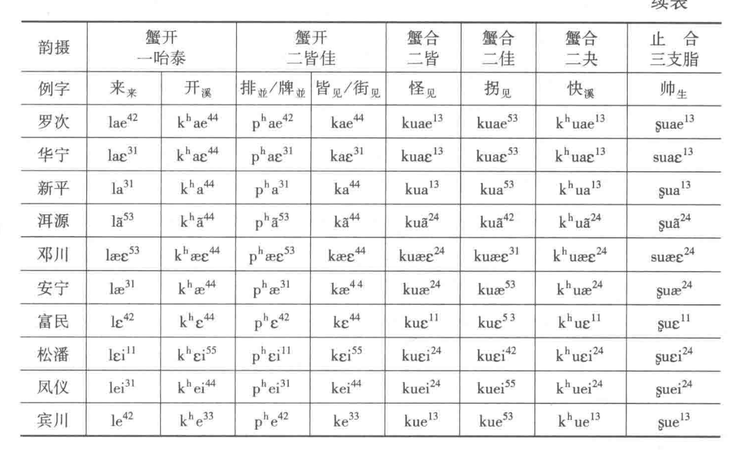

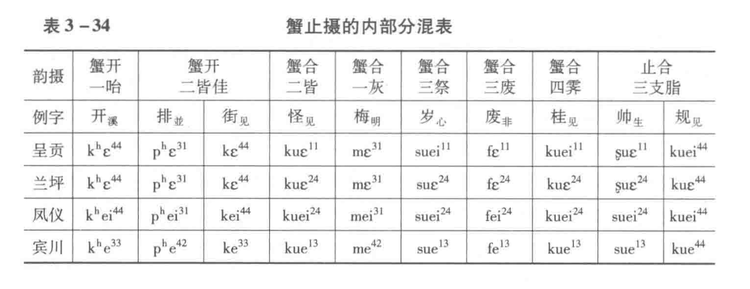

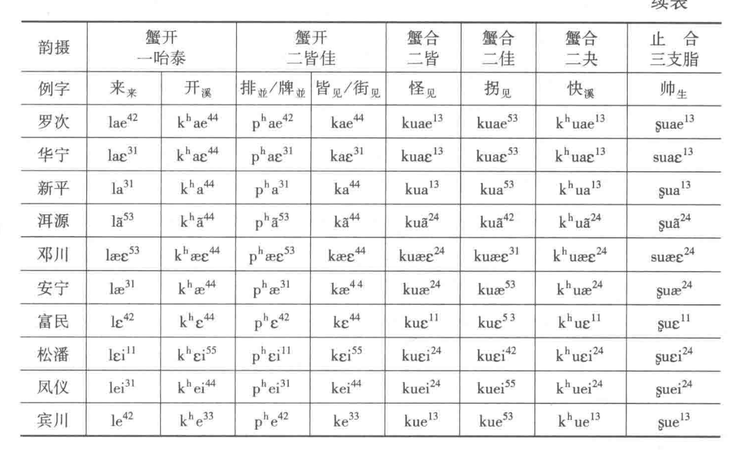

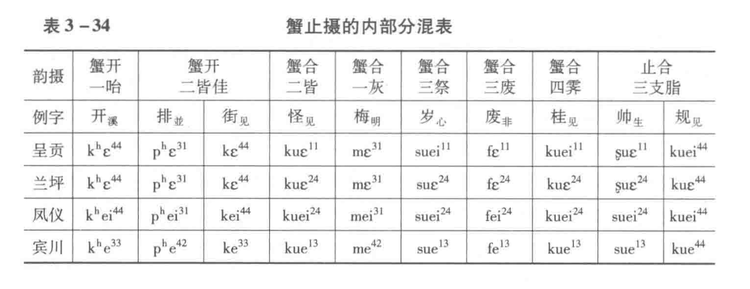

蟹开一等、蟹摄二等、止合三庄组的今读类型

中古蟹开一咍泰韵(除唇音外)、二皆佳夬韵和绝大部分止合三支脂韵庄组字,在西南官话中的今读主元音基本一致,主要体现为 a 类、æ类、ɛ类、e类四种类型。

蟹止摄开口三四等的今读类型

蟹开三四等、止开三等在西南官话今读中有以下几种类型:第一,昆明型。蟹开三知系、止开口三精组知系今读开口,其他读齐齿。开口读 ɿ /ʅ 韵,齐齿读 i 韵,这时西南官话的主流今读类型,成都、昆明、武汉等是其代表;盐兴开口读 ɿe /ʅe 韵,齐齿读 ie 韵,此类型仅为云南盐兴一处。第一,永州型。止开三精组、庄组今读开口 ɿ 韵,其他今读齐齿 i 韵。第三,师宗型。端组、泥组、微母今读开口 ɿ 韵,其他今读开口 ɿ /ʅ 韵。江川也可归入此类型,但江川的帮系字今读 i 韵,而师宗除微母外已全部变读 ɿ 韵。

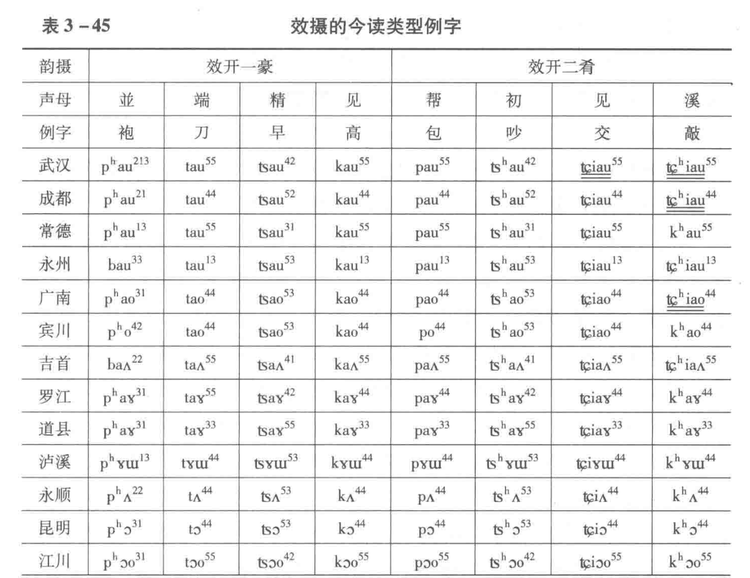

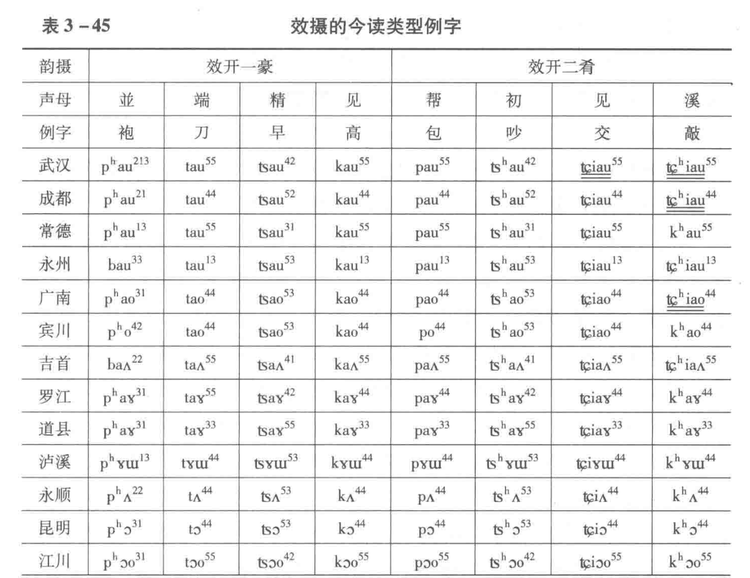

效摄的今读类型

中古效摄在西南官话各方言点的读音较为规则,同一个方言点内部效摄不同韵的现象非常少见(仅宾川帮组读 o ,其他组读 ao)。根据韵母洪细情况,西南官话中古效摄具体的今读音值有七种类型:成都型:au/iau。这种类型是效摄在西南官话今读方言点最多的,凡是不属于以下其他类型的方言点基本上都属此类型。广南型:ao/iao。这种类型是效摄在西南官话今读方言点次多的,方言点有云南罗次、弥渡、蒙自、蒙化、安宁、禄丰、元谋、河西等,四川华阳、资中、岳池、邻水、酉阳、广元等。 道具型:aɣ/iaɣ。如湖南道县、保靖、古丈、凤凰、麻阳,四川罗江等。泸溪型:ɣɯ/iɣɯ。目前仅见泸溪一处。昆明型:ɔ/iɔ。昆明型的方言点有云南昆明、富民、昆阳。呈贡、文山、建水,广西柳州,江西赣州等。江川型:ɔo/ɔo。目前仅江川一处。永顺型:ʌ/iʌ。目前仅永顺一处。

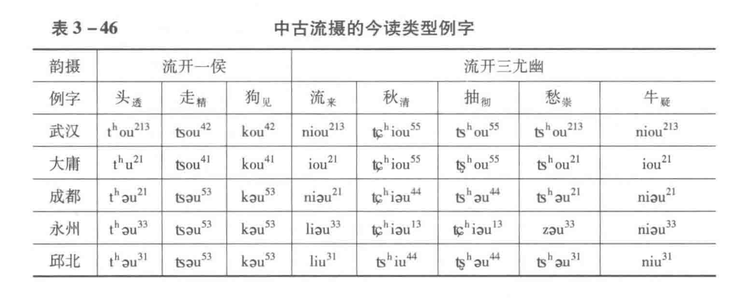

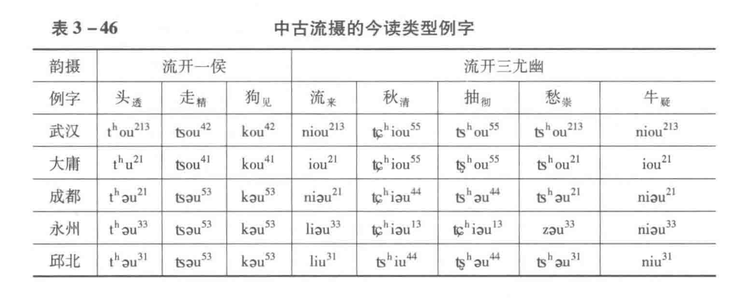

流摄的今读类型

第一,au/iau 类韵,主元音和韵尾为央后元音。西南官话绝大部分地区中古流摄字主元音和韵尾读央后元音,成都、昆明等读 au/iau 韵是此类型的典型代表。永顺的 ɣ/iɣ、古丈和泸溪的 ɯ/iɯ 等音值则显得较为特别,因为除却三等介音 i 外,它们均仅有主元音,没有韵尾。第二,eu/ieu 类韵,主元音为前元音、韵尾为后元音。如双柏、弥勒、平彝、景谷 eu/ieɯ、寻甸 eɣ/ieɣ、兰坪 au/iau。 第三,ei/iu 类韵,这类韵的特点是一等候韵和三等尤韵知系字读洪音 ei ,主元音和韵尾均为央前元音;三等尤韵除了知系字外一律读细音 iəu(iu),主元音和韵尾均为央后元音,从而与成都、昆明、武汉等主流类型相同。

声调

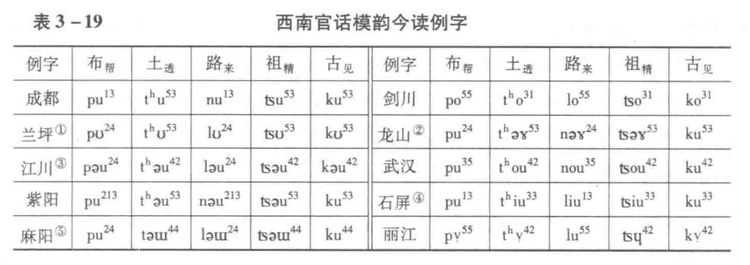

西南官话的四声框架,阴平[55]、阳平[21]、上声[42]、去声[213],分布范围最大,使用人数最多,调值对比关系最为稳定,也是最具代表性的声调类型。

西南官话的八种基本声调类型:

第一种声调类型“川黔型”,这种声调类型主要分布在四川、重庆和贵州三省市,所属市县都位于西南官话的核心区域。四川省的泸定、内江、泸州等地入声调不归阳平,这三个地方的四声框架几乎与成都等地完全相同。泸定、内江、泸州三地阴平、阳平、上声、去声等全部四个调的调值几乎完全相同。

第二种声调类型“滇中型”,这种声调类型分布在以昆明、东川、玉溪等城市为中心的云南中西部地区,在听感上与成都、重庆、贵阳等地的西南官话小有差别。

第三种声调类型主要分布在以开远为中心的滇南地区,基本特点是:最高调是阴平,最低调是去声,阳平是一个次高降调,上声是次低升调。

第四种声调类型分布在以保山为中心的滇西地区。这种声调的特点是:阴平是中降调,阳平是一个次高调,上升是高降调,去声是次低升调。滇西型、滇南型与滇中型的声调差别都比较大,成为西南官话区中的边缘性声调类型。

第五种声调类型“湖广型”,基本特点是:阴平和去声都是高调,阳平是一个低降升调,上声是一个次高降调。这种声调类型东起武汉,经湖南向西一直延伸到贵州的黔东南地区,绵延上千里。

第六种声调类型“桂北型”,基本特点是:阴平是一个中平调,阳平是低降调,上声是高平调,去声是一个低降升调。这种声调类型在地域分布上以广西桂林为中心,东起湘南,西至黔南,横跨湘黔桂三省。

第七种声调类型“鄂北型”,基本特点是:阴平是中升调,阳平是高降调,上声是高平调,去声是高升调。这种声调类型主要分布在湖北与河南、陕西、重庆接壤的鄂西北地区,个别地方还向陕南延伸。

第八种声调类型“陕南型”,整体框架与成都等地比较接近,但上声是一个高升调,这一点不同于成都、重庆、武汉等地的西南官话。这种声调类型主要分布在陕西南部,有18个县市属于这种声调类型。

西南官话的八种基本声调类型 | 阴平 | 阳平 | 上声 | 去声 | 入声 |

1a 成都 | 55 | 21 | 42 | 213 | 归阳平 |

1b 泸定 | 55 | 21 | 53 | 24 | 归阴平 |

1c 内江 | 55 | 21 | 42 | 213 | 归去声 |

1d 泸州 | 55 | 21 | 42 | 13 | 入声:33 |

2 昆明 | 44 | 31 | 53 | 212 | 归阳平 |

3 开远 | 55 | 42 | 33 | 12 | 归阳平 |

4 保山 | 32 | 44 | 53 | 25 | 归阳平 |

5a 武汉 | 55 | 213 | 42 | 35 | 归阳平 |

5b 汉寿 | 55 | 213 | 42 | 阴去35/阳去33 | 阴去/阳平白,少 |

6 桂林 | 33 | 21 | 55 | 212 | 归阳平 |

7 襄樊 | 34 | 52 | 55 | 35 | 归阳平 |

8 汉中 | 55 | 31 | 35 | 213 | 归阳平 |

参考资料: |

语法

词法

动词重叠

第一种,西南官话中常见的“V倒V倒”式,常见于贵州、湖北、四川、云南、湖南等地。

贵阳:坐倒坐倒嘞就把睡着噢。

重庆:走倒走倒摔了一筋斗。

隆回:讲倒讲倒就发脾气哩。

新化:王家奶奶讲倒讲倒哭起。

第二种“V起V起”式,主要分布在贵州、四川、湖南部分西南官话中。

成都:脑壳扯起扯起地痛。

沅江话:他长得不好看,鼻子塌起塌起。

岳阳方言:水看起看起涨起来哒。

重庆方言:试起试起的搞。

第三种“V的V的”式主要分布在湖北省的西南官话中。

湖北:转的转的找/想的想的说/飞的飞的跑/两个肩膀换的换的挑

长阳方言:挖的挖的想/扒的扒的问(迫不及待地问)/淋的淋的下

第四种“V下V上”式。主要分布在湖北、云南、湖南的西南官话中,范围较广。

宣恩话:电灯闪下闪下的,像是要熄灭了。

华容方言:方家爹在田里挖下挖下。

第五种“V着V着”式。主要分布在西南官话中的昆明话。

昆明方言:你莫学着学着的,这不是好习惯。

第六种“VV神”式。主要分布在湖北省的部分西南官话中。

武汉话:眼睛眨眨神(眨个不停的样子)。

襄樊:胯子(腿)闪闪神(连连抖动着)。

多功能词

“跟”用做给予动词、与事介词和并列连词是西南官话本有的,主要集中在城市郊区和乡镇,中老年人常用,年轻人不常用。

例句1:

我同学跟了我一本书。(我同学给了我一本书)

这个苹果跟你,那个苹果跟他。(这个苹果给你,那个苹果给他)

跟一个苹果。(给一个苹果)

(四川泸州、四川宜宾江安、贵州毕节)

例句2:

把盐拿跟我哈。(把盐递给我一下)

我送几本书跟你。(我送几本书给你)

(四川泸州、四川宜宾江安、贵州毕节、贵州遵义、湖北恩施建始)

例句3:

跟叔叔倒茶。(给叔叔倒茶)

这不快点跟我站倒。(还不快给我站住)

(四川泸州、四川宜宾江安、贵州毕节、贵州遵义、湖北恩施建始、湖北宜昌、湖北荆州石首、湖北武汉汉口)

句法

特殊语序

西南官话中多用“倒”或“起”;常见类型如“V倒V倒”或“V起V起”式。

例句:

贵阳:讲倒讲倒的笑起来了。(说着说着笑起来)

重庆:走倒走倒摔了一筋斗。(走着走着摔倒了)

昆明反复问句用“格VP”式。

如你格吃?(你吃不吃)

你格去(你去不去)

张老师格来了学校了?(张老师来没来学校)

“飞X”的特殊用法

例句:

①好热哦,我的脸都飞红的了。(“飞”与修饰对象“红”组成定中短语作谓语)

②半夜三更跑到别个屋头,还飞歪的。(“飞”与修饰对象“歪(凶、厉害)”组成定中短语作谓语)

③你小心点,盆盆烧得飞烫。(“飞”与修饰词“烫”一起做补语,补充说明盆子被烧得程度)

④这个海椒飞辣!(“飞”与修饰对象“辣”组成定中短语作谓语)

⑤这个嬢嬢飞恶,吵起架来好凶!(“飞”与修饰对象“恶”组成定中短语作谓语)

词汇

三种常见构词

在西南官话中常见的三种词汇结构特点:

第一种,构成“谓词性指示代词+A+法”结构

谓词性指示代词相当于普通话“这样/那样”的“弄”“弄个”“之样”“阿样”等;其中A一般是简单形容词,有时也可以是表达性状意义的兼语结构。“谓词性指示代词+A+法”整个结构可以充当谓语、定语、补语等,不能充当主语或动词宾语。

例句:

①阿姑娘阿样漂亮法,你还嫌弃人家。(“谓词性指示代词+A+法”整个结构充当谓语)

②弄乖法的娃儿少见哦。(“谓词性指示代词+A+法”整个结构充当定语)

③他做得之样细心法。(“谓词性指示代词+A+法”整个结构充当定语)

④我没见过如此令人讨厌法的人。(“谓词性指示代词+A+法”整个结构充当补语)

第二种,构成“体词性代词+A+法”结构

此结构中的体词性代词主要指“之种(这种)”“阿种(那种)”等指量结构以及“啥子(什么)”“啷”等指物性疑问代词,结构中的A也多为简单形容词,偶尔可为表达性状意义的兼语结构。“体词性代词+A+法”整个结构也同样可以充当谓语、定语、补语,但还可以充当话题主语和动词宾语,具有一定的体词性特征。

例句:

①他对我那种好法。

②你那种让人恶心法。

③啥子刁法一个人。

④哭得啥子惨法。

⑤今年子苞谷的阿种好法,没有哪年比得上。

⑥我最恨你那种下贱法。

第三种,构成“X的+A+法”结构

这种结构中X一般为有生命的代词或名词,“的”字前后为所有关系,即 X 拥有 A 代表的性状。这种结构中的“法”省略后,基本意义不受影响,但有“法”,性状程度意义会得到显化和强调。

例句:

①他的懒无人能及。

②我姑娘的聪明没得几个娃娃比得上。

③我想听你说说他的痛。

名词构词法

方言 | 类型 | 凸显类型 |

成都川西南官话 | 5 | AA,AA儿,略显 A子,A |

重庆西南官话 | 6 | AA儿,A子 |

射洪川西南官话 | 5 | AA,A子,A儿 |

乐山川西南官话 | 5 | AA,略显A子 |

西昌川西南官话 | 5 | AA儿,AA,A子,略显A |

邛崃川西南官话 | 4 | AA,A子,特:AA儿子 |

昆明滇西南官话 | 5 | AA,A子 |

溆浦湘西南官话 | 6 | A,AA,A儿,AA儿,A子 |

芷江湘西南官话 | 4 | A,A子,略显AA |

参考资料: |

西南官话是选用名词构词法类型多的方言,8种构词法均有选择,各点平均选择5类。其中属重庆、湖南溆浦以及锡林郭勒晋语选用的名词构词法种类最多,均为6种。它凸显的是“AA”构词法,由它构成的词排所有方言中第一位;“AA儿”是其最具特色的构词法。用它构成的词在所有方言也占第一位。西南官话选择包含重叠手段的5种构词法构成的词占49.9%,是仅次于兰银官话的方言。它与兰银官话在构词法上的区别有三点,其一,它用“AA子”构词法构词的比例比兰银官话低不少;其二,它有少数方言点构成占1.85%的“A儿A儿”名词;其三,它有一个点用“AA儿子”构词法构成占比1.44%的名词。

特色词汇

西南官话中的特色词汇 | 普通话 |

院坝 | 房屋前后的平地 |

赶场/赶街 | 赶集 |

冲壳子 | 吹牛 |

扳灯儿 | 开玩笑 |

摆龙门阵 | 聊天 |

幺 | 排行最小,如“幺妹”“老幺” |

灰猫儿 | 豆腐 |

估倒 | 强迫 |

魌头 | 便宜东西 |

扯湿气 | 受潮 |

锭子 | 拳头,也叫“砣砣” |

灏水 | 川东川北称作豆腐剩下的水 |

保保 | 干爹,四川话 |

嫫 | 云南称母亲 |

老倌儿 | 老汉 |

嗑子客 | 吹牛的人 |

冇得 | 没有 |

栽嘎啦 | 鲫鱼 |

参考资料: |

语言研究

历史记录与调查

1939年,上海商务印书馆出版赵元任所著《钟祥方言记》,是第一部使用现代语言学方法来分析和描写西南官话的单地方言调查报告。第一页“声母表”原缺[ʨ、ʨ’、ɕ]三个舌面音。在1956年,科学出版社据原纸型重出“新一版”时将这三个声母补入声母表。1948年,《湖北方言调查报告》出版,主要包括三项内容:总说明,分地报告,综合报告。用分地报告和综合报告相结合的方式对湖北全境的汉语方言作了全面描写和分析;也是首次用实地调查的材料对一个区域进行区分,全面反映湖北汉语方言在词汇和语法方面的一些重要特点。就调查点中,城镇和农村所得的材料没有处于同一平面,调查材料过于偏离口语,对话材料不整齐,不能反映方言的真实情况。之后,杨时逢在台湾把云南(1969年)、湖南(1974年)、四川(1984年)的材料整理出来,其中湖南方言的分区引起一些争论。

20世纪50年代中期,为了推广普通话,在全国范围内进行了一次方言调查。当时以县为单位实行分点报告,发行了学习普通话的手册,最后的成果形式概括为一个省的综合报告。各省的综合报告现在成为重要的方言材料。如湖南、湖北、广西都有汉语方言概况,贵州的材料《贵州省汉语方言概况》,四川的材料《四川方言音系》。在《湖南省汉语方言普查总结报告(初稿)》中对湖南方言的分区,其中把湘语区分为第一区,西南官话分为第二区。《四川方言音系》中,根据“入声的有无和入声归并的情况”把四川省的汉语方言分成“入声独立”“入声归阴平”“入声归阳平”“入声归去声”四个区,分区条件、分区结果符合方言实际。

20世纪80年代开始盛行方言志的编写,篇幅大小不拘。云、贵、川、鄂、湘的西南官话区都有一些方言志,如《玉溪方言志》《永善方言志》《大关方言志》《桐梓方言志》《清镇方言志》等。各省级方言志目前只见《云南省汉语方言志》,此书语音上没有逐点的分地报告,第二章词汇篇幅浩大,各点的材料不齐,不便于研究。

1986年,《四川方言词典》出版,收列了方言词语、歇后语、谚语、习用语七千多条,用汉语拼音符号注音,是西南官话区最早出版的一部方言词典。另外《现代汉语方言大辞典》分地卷中,西南官话区有贵阳、柳州、成都、武汉四个点。具有统一的编写体例,实地调查方言口语,国际音标注音,成为西南官话方言编写的一个新的历史阶段。

1992年,侯精一主持的“现代汉语方言档”开始启动,在计划收录的四十种汉语方言中,西南官话有武汉、成都、贵阳、昆明四处。内容包括:语音系统、常用词汇、构词法举要、语法举例、长篇语料及一盒录音带。全部音档在1997年由上海教育出版社出版,这是首次以录音方式来系统保存现代汉语方言,该项目为国家重点项目。

1996年,由语文出版社出版《普通话基础方言基本词汇集》,是陈章太和李行健主持的国家八五重点项目。93个调查点中,西南官话有成都、重庆、贵阳、昆明、武汉、桂林、常德等25个方言点。各方言点都有音系和同音字表,全书计收93个方言点的2645个方言词语,还有63幅方言地图。对照其他方言点的情况,可以大致了解西南官话词汇的基本特点。此外出版的还有《汉语方音字汇》《湖南汉语方音字汇》等书籍;有关单个或多个方言点的研究报告,如《四川李庄方言略记》《武汉方言研究》《宜昌方言研究》《天门方言研究》《荆楚方言研究》《湖北荆沙方言》等。

与江淮官话的关系

明朝是西南官话形成和发展的重要时期。这是由于长江流域移民具有从东南向西、西北扇形迁移的特点。洪武年间,明太祖定都南京,为了加强思想控制,他将南京本土居民移往全国各地,湖北地区的移民人口占57%;四川、四川以东的江淮平原移民比例超过50%。于是,西南官话区和江淮官话区都成了人口重建式地区。根据《中国方言地图集》,江西省也拥有西南官话的方言岛,所以现代西南官话和江淮官话很可能同源。

西南官话和江淮官话的关系学界一向在讨论之中,观点众说纷纭,莫衷一是,以《西南官话音韵研究》为代表的著作,根据移民史实和语音对应规律,辅以语言接触等理论,认为西南官话与江淮官话确有同源关系。

现状与价值

使用现状

西南官话使用范围广泛,文化内涵丰富,在与其他方言的接触过程中,西南官话的使用范围不断扩大。

西南官话与普通话之间的对应关系比较简单,很容易学会,使用人口多,加上西部建设的发展机遇,导致西南官话的影响加大,最主要的表现是同化附近的少数民族语言,成为汉族与周边民族进行交流沟通的中介方言。

现今对外交流中,西南官话为强势方言,多数学生在说普通话时受西南官话影响较大,呈现出比较典型的“地方普通话”特色。对于乡村来说,西南官话的城乡语音差别很大,因为地域关系,西南地区乡村的语言演变较为缓慢,往往保留较多传统的语音成份(在云南较为突出,因山地分割,不同区域的语音差异较为明显)。

各地的新闻传媒的大量使用,更增加了西南官话的影响,如四川广播电视台的“幸福耙耳朵”、重庆的“山城棒棒军”等节目深受当地观众喜爱,进一步扩大了西南官话的影响。

随着国家语言政策的推行,文化较高层次的人说普通话的现象越来越普遍。虽然农村人口占大多数、文化水平不高的人也比较多,一定程度上限制了普通话的发展和对方言的冲击。但是,随着社会交往的频繁以及共同语的推广,西南官话的语音、语调在潜移默化中被普通话改变,甚至有学者认为西南官话长期以往有被取代的可能。

以成都、贵阳、昆明为首的西南大城市,由于推广普通话,很多小孩已经不会讲本地方言,很多年轻家长对方言也持消极态度。西南官话外围地区的方言近几年被普通话取代的趋势也非常明显。陕西汉中主体方言原先本来属于西南官话,但由于属于陕西省,与西安联系更密切,再加上西安普通话普及率比川渝地区高,近几年被普通话和中原官话大量替换。广西桂柳话在21世纪初还是广西最强势的方言,但近几年也被普通话大量取代。湖北武汉话也属于西南官话,但因武汉的省政治中心地位,近几年逐步被普通话代替;湖广片鄂北小片也正逐步被中原官话同化甚至取代。湖北宜昌话由于受到武汉的影响,近几年被普通话取代的趋势尤其明显。

语言价值

西南官话形成于明代中期,属于较晚层次的官话方言。西南地区自古便一直是少数民族聚居区,因汉语受少数民族语言的影响,使得西南官话的音系在形成过程中总体趋于简单,而西南官话的音系一直影响、同化着周边毗邻地区的方言。西南官话的研究可以为语言演变及影响提供一种特殊的样本。第一,西南官话的音韵特征具有重要的学术参考价值;第二,西南官话在形成过程中的语音变化及其影响因素,构拟了西南官话的古今语音发展历程,进一步丰富了汉语语音史的研究;第三,西南官话所处区域多为少数民族聚居区域,在形成过程中其音势必受少数民族语音的影响而趋于简单,且演变有娇俏的规律性,这在语音接触研究中具有类型学的意义;第四,西南官话中多种语音变化和差异现象形成的演变规律,呈现东快西慢的格局,这些理论为汉语语音史的研究提供了借鉴。

语言文化

语言禁忌

例如在西南官话的方言中,忌讳说凶恶动物,例如蛇在四川话中的讳称有“梭老二”“梭梭”“干黄鳝”“长虫”等,老虎的讳称有“猫猫”、“大猫”、“大头猫”、“扁担花”等,狐狸的讳称为“毛狗”,老鼠的讳称有“耗子”、“老水子”、“高客”、“喜马”等。其次,四川话中忌讳说不吉或不雅的词,如与“散”同音的“伞”往往被称作“撑花儿”或“撑子”,而死亡在四川话中通常被称为“不在”,并有“莫搞了”“莫脉了”“戳火了”“撬杆儿了”“翻翘了”等说法,再如生病在四川话中被称为“不好”或“装狗(狗)”“变狗(狗)”。

方言文学

中国现代文学家巴金在作品《秋》中曾写到:“老太爷在世的时候原本答应过我,由我在几位小孙爷中间抱(过继、抱养)一个孙儿,将来我也好有个靠”等西南官话特色的用语,他在描写日常交流用语时,也常用“幺”(家族中排行最小)、“莽”(形容人的性格憨厚、粗鲁)、“俏”(烹调时为增加颜色色泽、滋味附加的东西)等特色方言词。

中国当代作家马识途的作品,体现了他追求的蜀中民俗“摆龙门阵”的叙述语风,表现出他对巴蜀民间口语词汇的使用,这在“川派”作家中独树一帜,一种区别于其他作家的独特文化艺术特色。马识途立意于川人用川话讲四川故事,2010年贺岁档电影《让子弹飞》,便是根据他的作品《夜谭十记》之《盗官记》改编的。他的著有长篇小说《清江壮歌》《夜谭十记》《巴蜀女杰》《魔窟十年》《沧桑十年》等都带有鲜明的西南官话色彩。

中国当代作家宗璞的《东藏记》以自己家庭生活为原型,以知识分子为主线,以西南联大为主要活动场地,以昆明生活为背景,真实再现历史,使用了较多昆明话。如书中主角历史系教授孟樾之妻吕碧初是一个泡在昆明市井生活中的家庭妇女,带孩子们去翠湖边丁字坡口的店吃米线,店主招呼“你家来了,你家请里手,请里手”。

谚语

雷打秋,一半收。雷打惊蛰前,四十八天不开眼。

三九不冷,三伏不热,不冷不热,五谷不摘。

做鞋打底,养儿养女。

有雨天边亮,无雨顶上光。未雨先有风,有雨也不凶。

人黄有病,天黄有雨。

早晨发霞,等水烧茶。晚上发霞,干断咯蚂。

山雾雨,河雾晴,十雾九天晴。

一年误了春,十年理不伸。

俗语

出门看天色,进门看脸色。

站得高,看得远。无事不登“三宝殿”。

闲时买来急时用,急时买来不中用。

不怕不识货,就怕货比货。货看三家就是行家。

会选选子弟,不会选选门第。

忍得一时气,免去百日忧。十个说客当不到一个戳客。

绣花枕头一包草,马屎汤元外面光。

大鱼吃小鱼,小鱼吃虾虾,虾虾吃泥巴。

一个萝卜一个坑,一窝胡豆一把粪。

一寸不补,扯齐尺五。

前人种树后人凉。一个螺蛳打坏一锅汤。

谜语

半天云头一块碗,千年万年装不满。(筑在乔木上的鸟窝)

一根棍儿细又细,拄到天又拄到地。(雨)

有个老汉揩背柴,爬(读巴)到壁头走不来。(筷笼)

远看一条牛,近看光骨头。(风米机)

有个老汉黑又黑,一天到晚挨灶额。(灶前水壶)

大哥大肚皮,二哥两头齐,三哥戴铁帽,四哥提串鱼,五哥干疙老,六哥双双吊。(南瓜、东瓜、茄子、黄豆、苦瓜、豇豆)

一对冬瓜,两头开化,每天夜晚,都要拌它。(旧时冬瓜枕头)

民歌

嘉禾伴嫁歌是湘南地区世代流传的一种民间音乐形式,目前总数达1300多首。伴嫁歌的歌词主要使用湘南小片郴州话,大多是以四句为主,读起来比较有韵味、幽默,容易上口,有着浓厚的乡土气息,强调了口气语调的体现。曲调灵活多样,音调结构多以五声调式为主,基本以一部曲式为主。其中,经典的曲目有《半升绿豆》《娘喊女回》《蛾眉豆》《日头出来晒杨家》等。2006年,嘉禾伴嫁歌被列为第一批省级非物质文化遗产保护名录。2021年,嘉禾伴嫁歌被国务院正式公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

四川地区使用西南官话的汉族传统民歌有着非常丰富的遗存。传统民歌艺术有着浓郁的巴蜀文化特色,影响深远,如先秦的“巴渝舞”、唐代的“竹枝词(歌)”和“踏歌”都出自本地。四川地区盛行的劳动号子、山歌、小调、风俗歌等都很丰富。劳动号子以“川江船工号子”最为知名。川中南宜宾的《槐花几时开》是该区典型的山歌歌种“晨歌”的代表曲目。一般小调以川北南坪小调富有特色。西南区是著名的花灯之乡,各地的民间花灯歌舞非常丰富多样,如“花灯” “车灯” “牛灯” “马灯” “采莲船”等。风俗歌有婚嫁歌、丧葬歌,前者如川东的“姊妹歌”“伴郎歌”,川南的“哭嫁歌”,川北的“坐歌堂”等;后者如川东的“夜锣鼓”等。

曲艺

四川评书流行于四川、贵州以及云南部分地区,历史悠久。以四川方言演述故事,主要有“清棚”“擂棚”两大流派。“清棚”以清谈为主,重文采,表演时轻言细语、娓娓而谈,前辈艺人有王秉诚等,曲目有《重庆掌故》《红楼梦》《镜花缘》等;“擂棚”重表情动作,绘声绘色,前辈艺人有胡雨琴、张国栋等,曲目有《东汉演义》《说唐》《说岳传》《三国演义》《水浒传》等。集两家之长自成一家的有逯旭初、程梓贤。解放后的演员徐勍演出了《红岩》《林海雪原》《王若飞在狱中》等新曲目。此外,在传统评书基础上,又创造了“四川有韵评书”。其特点为以韵文叙述故事,句子可长可短,下句押韵,可自由换韵,叙说与朗诵结合,曲目一般为短篇,如《冷枪战》《战天地》等。

戏曲

汉剧,是中国地方戏曲剧种之一,旧称“楚调”(楚腔、楚曲)、“汉调”,民国时期定名汉剧。也是流行于楚湘地区西南官话的地方大戏,唱腔与京剧相近,押“中州音韵”。汉剧主要流行于湖北境内的长江汉水流域,以及湖南、陕西南部(安康、汉中)、四川、福建西部和广东部分地区。2006年汉剧入选第一批国家级非物质文化遗产名录。汉剧属皮黄板腔体剧种,以西皮、二黄板腔为主,兼有歌腔、昆曲、杂腔、小调等曲调。汉剧传统剧目有800余个,其中有完整剧本的为300多个,题材广泛,种类繁多,多是历史演义故事和民间传说。传统剧目有《辕门斩子》《孟姜女》《百里奚认妻》《昭君出塞》《打洞结拜》《蓝继子》《广东案》《林昭德》《闹严府》《齐王求将》《梁四珍与赵玉舜》等。

滇剧流行于云南全境及四川、贵州部分地区。它在云南地方剧种中影响最广,剧目最多。滇剧分丝弦、襄阳、胡琴三种声腔。唱法上保留了秦腔高亢、激越、强烈的特点,同时又受云南语言和民歌的影响,发展了柔婉细腻的唱腔。《春秋配》《梅降雪》《花田错》《梵王宫》被称为“四大丝弦本”。剧目《牛皋扯旨》《五台会兄》《闯宫》等影响较大,同时还创作了一些新剧目,如《黑海明灯》《一碗虾仁》等。

四川谐剧是四川曲艺中的一个新剧种。1939年由王永梭首创,是一个由一人表演的独角戏,有“一人上场,满台生辉”的美誉。演员在台上扮演固定的角色,通过与虚拟的人物对话,为观众讲述一个故事。融合了话剧的写实、戏曲的写意、曲艺的虚拟,选用幽默风趣的四川方言,寓意于谐。

贵州的“端公戏”“傩堂戏”“阳春戏”“花灯戏”及“撮泰吉”等地方戏。常见乐曲有《阳阿》《采菱》《朝日》《鱼丽》《激楚》《楚明光》《潇湘洞庭之乐》《高山流水》《阳春》《白雪》《下里》《巴人》等等。歌曲种类有政事歌、童歌、饮酒歌、箫歌、瑟歌、乞歌、记史歌、射歌、凯歌等等,演唱形式有独唱、齐唱、相和歌三类。

电影

云南方言的电影作品如《光荣的愤怒》《烈日灼心》《李米的猜想》《心花路放》等;电视剧《交警队的故事》《毛纺厂的故事》等;方言歌舞电视剧《官渡人家》;这些影视剧展现了云南淳朴的民风、独具特色的民居生活为故事增色,也成为全国观众心中的代表性云南印象。此外像《无名之辈》《坚如磐石》等影视作品,也都使用西南官话中的一些代表方言作为主要用语。