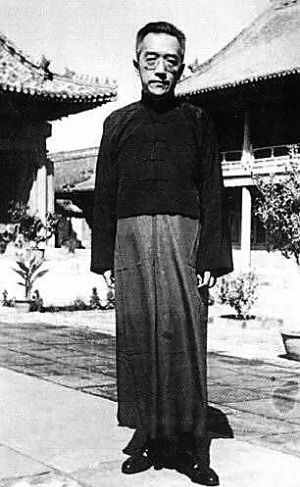

人物生平

家世背景

1868年1月11日,(清同治六年丁卯十二月十七日)蔡元培出生在浙江省山阴县(今浙江绍兴)笔飞弄故宅。蔡元培家中世代经商,蔡元培祖先曾经营木材业、绸缎业,到其祖父一代开始经营典当业,为当铺经理。蔡元培的父亲蔡光普是钱庄经理,母亲周氏,慈爱而严厉,是典型的贤妻良母。蔡元培同胞兄弟四人,四弟早夭,实际为兄弟三人,即蔡元培有一兄一弟。蔡元培还有两位姐姐,都还没出阁便已病故。还有一个幼妹,也早夭。蔡元培的二叔、五叔、七叔都在钱庄工作,全家经商,只有六叔读书。

早年经历

1871年,同治十年,蔡元培进入私塾习字读书,家里按照辈分,给他正式定学名为元培。家中唯一一个从事文学的六叔,给他取名为鹤卿。塾师是一位周姓先生,即元培的首任老师。1877年,蔡元培的父亲蔡光普去世,家里无力再为他聘请塾师,蔡元培便在附近的李申甫先生设立的私塾读书。1880年开始,蔡元培跟从王子庄先生学习。

1885年之前,蔡元培便博览群书,精通八股,17岁考中秀才,18岁开始设馆教书。1885年秋,蔡元培跟随六叔前往杭州,应乡试,但没能成功,同时不再教书,而是到徐树兰府上当伴读。徐家建有铸学斋,家中藏书几万卷。蔡元培在徐家读书、校书,结交仁人志士,还和山阴龙山书院、会稽稽山书院有一定的联系,偶尔会在书院中写作八股文,“古书中奇特之句法易常调”,即所谓的“怪八股”。1886年春,母亲周氏去世。1888年秋,蔡元培开始第二次乡试,仍未中。第二年春天,蔡元培与钱庄出纳王荣庭的次女王昭成婚,婚后不久第三次赴杭考试。在考场中,他将自己独特的“怪八股”发挥得淋漓尽致,主考官李文田,眼光独特且有远见,对蔡元培的文章大为赞赏。蔡元培考取第23名举人。1890年,蔡元培进京赶考参加会试,得到会试房官王颂蔚的赏识,最终取得第81名贡士的成绩。1892年春,蔡元培赶赴京城做殿试补考,被列为第三等。朝考之后,蔡元培被点为翰林院庶吉士。1894年春,蔡元培参加散馆考试,被授为翰林院的编修。

投身教育

1894年,中日甲午战争爆发,之后蔡元培觉得北京政府此后已经没有希望,便抛弃在京的职位,投身教育。

1898年深秋,蔡元培接受邀请,担任绍郡中西学堂总理(即校长)。蔡元培鼓励学生进行课外阅读,并对许多读物“解禁”,特别是一些维新派的报纸,如《强学报》《时务报》《国闻报》等,以此扩大师生的涉猎范围。日后的北大校长蒋梦麟、地质学教授王烈,都是学堂学生。蔡元培在学堂任职期间,仍然坚持学习,研读了严复的《天演论》、亚当·斯密的《原富》等书。由于蔡元培支持新派教员,徐树兰赞成老派,两者观点不同,蔡元培就此辞职。后经多方劝说,蔡元培又回到学堂任职,到1899年10月,蔡元培因学堂停办离开。这段时间内,蔡元培还兼任两所书院院长,为时均一年。1900年6月,夫人王昭去世。1901年夏,蔡元培到上海代理澄衷学堂校长,随后出任南洋公学特班教习。蔡元培常常会灌输学生民权、爱国思想。

除了南洋公学的工作,蔡元培还参与了许多社会活动,例如创办“爱国女校”,成立“中国教育会”等。中国教育会章程写道:“该会的宗旨是以教育中国男女青年,开发其智识而增进其国家观念,以为他日恢复国权基础为目的。”1902年1月1日,蔡元培与他往日的学生黄仲玉在杭州举办婚礼。1902年夏,蔡元培与高梦旦游历日本。1902年11月,上海南洋公学发生退学风潮,中国教育会决定成立爱国学社,蔡元培被推为总理。1902年冬,中国教育会还创办了爱国女学校,蒋观云任经理,后由蔡元培继任。1903年,各地退学、罢工等反抗斗争风起云涌,蔡元培毅然决定参加革命工作,率领学生,举行演说,先后发起拒法、拒俄运动。之后,中国教育会与爱国学社似内部分裂,引发章太炎与吴稚晖矛盾,让蔡元培心灰意冷,接受兄长建议,辞去当前职务前往青岛,学习德文。十几天后,“《苏报》案”发生,章炳麟、邹容入狱,其他多人或避西洋,或走日本,爱国学社也就此终结。

上海革命

到青岛两个月后,蔡元培接长兄电报回沪,后决定不再前往青岛,德语也中辍。之后,蔡元培开始了他的办报生涯。与陈镜泉等人联合创立《俄事警闻》,意在研究拒俄运动宣传之事。之后俄日战争爆发,《俄事警闻》改名为《警钟》,由蔡元培出任主编。1904年7月,蔡元培回到爱国女校,重任校长职务,辞去《警钟》日报的职务。

在《警钟》日报上连载《俄国虚无党派源流考》中的虚无党,其代表之一为民粹派。民粹派号召反对沙俄专制统治,发展村社,竭力提倡个人恐怖主义,用暗杀手段解决问题。当时,这种思想不但对社会影响极大,对蔡元培的影响也很大,因此蔡元培也加入了暗杀团。为聚集革命力量,发动武装起义,蔡元培在参加暗杀团的同时,还参与发起光复会。光复会专门从事暗杀清朝专权高官的工作,为此他曾亲自试制炸药、组织过暗杀活动。1905年8月20日,孙中山等人成立中国同盟会,10月27日,蔡元培经何梅樵介绍,加入中国同盟会,不久被任命为中国同盟会上海分会会长。蔡元培任分会会长后,积极开展工作,并发展了不少会员,包括黄炎培、周怒涛等人。

留学德国

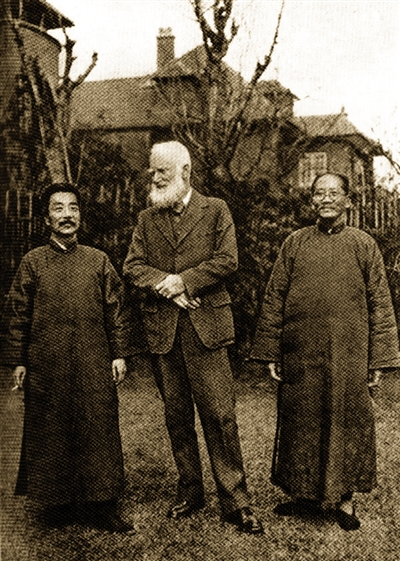

蔡元培在北大的改革,一般都被看作是德国大学的经验作用于北大。蔡元培曾说:“游学,非西洋不可,且非德国不可。”1907年,蔡元培得到清政府派驻德公使孙宝琦的资助,放弃了公费求学日本的机会,前往德国深造,共耗费了4年半的时光。第一年,蔡元培到达柏林,编书、应酬等事务缠身,德语进步缓慢。第二年,蔡元培前往莱比锡大学听讲,共3年。在莱比锡大学,蔡元培先后选听了冯特(Wilhelm Wundt,1032-1920)、里希特(Raoul Richter,1871-1912)、福凯特(Johannes Volkelt,1848-1930)、兰普来西(Karl Lamprecht,1886-1915)等人讲述的哲学、实验心理学和文明史课程。

学校的冯特教授,是实验心理学的奠基人,他教授的心理学和哲学史让蔡元培兴趣浓厚。另外,蔡元培还主动加入了兰普来西教授的研究所,讨论文明史和世界史,接受比较文明史方面的训练。通过在大学的学习,蔡元培对东西方两大文明有了新的认识,为其日后领导中国文化、教育事业奠定了基础。

留德期间,蔡元培先后编著、翻译了30多万字的文稿,陆续出版。其中撰写有《中国伦理学史》《中学修身教科书》,翻译了《伦理学原理》。蔡元培在重视伦理学研究的同时,对美学也兴趣浓厚。研读康德著作,接受西方美学思想。

民初岁月

1911年10月武昌起义爆发,陈其美电催蔡元培回国。1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山任职临时大总统并组阁,任蔡元培为教育部总长。教育部建立后,很快颁布了《普通教育暂行课程标准》等30余种法令,并对旧的教育制度进行全面改革。蔡元培还亲自编撰了《对于新教育之意见》,于1912年2月11日刊出,提出军国民教育、实利教育、道德教育、世界观教育和美育教育,这是他日后“教育独立议”的雏形。之后,孙中山履约让出大总统职位,派蔡元培担任专使迎接袁世凯。蔡元培由津入京,与袁世凯会谈三天,但始终没有实质进展。3月10日,袁世凯在北京宣布就职临时大总统。蔡元培的迎袁世凯行动失败。国务总理唐绍仪请蔡元培继续担任教育总长,经参议院通过,由袁世凯任命。1912年7月10日,教育部召开临时教育会议,会议通过了《教科书审定办法案》《教育会组织纲要案》等提案。蔡元培任部长期间,注重道德教育、实利教育,以军国民教育为辅,美感教育完成其道德。然而,蔡元培的想法并未能得到所有人的认可,且在新旧势力斗争尖锐的形势下,很多人认为美育无多大用处,应当删掉。

不久后,唐绍仪与袁世凯因直隶总督人选一事发生争执,后辞职。随后,蔡元培等4名阁员也连带辞职。1912年7月底,蔡元培回到上海。1912年9月16日,蔡元培再次赴德国,再入莱比锡大学学习、研究。1913年,国民党领导人宋教仁被刺,相关人士责备袁世凯的声音此起彼伏。蔡元培返回上海,投身筹商对策之中。当时,孙中山想讨伐袁世凯,但蔡元培积极奔走,希望能和平解决。1913年6月,李烈钧、黄兴等人先后宣布独立。7月19日,蔡元培和汪精卫、唐绍仪联名致电袁世凯,催他辞职。这一时期,蔡元培大量发文,对讨伐袁世凯给予声援。但讨袁运动一开展便遭到袁世凯镇压,各地方连连败退,“二次革命”以失败告终。1913年秋,蔡元培携家眷前往法国,学习、研究、著书、译书、办杂志。蔡元培曾著《拉斐尔》《康德美术学》等文,创办过《学风》《旅欧杂志》等刊物。此外,蔡元培还协助李石曾、汪精卫等人创办留法俭学会和华法教育会。

主持北大

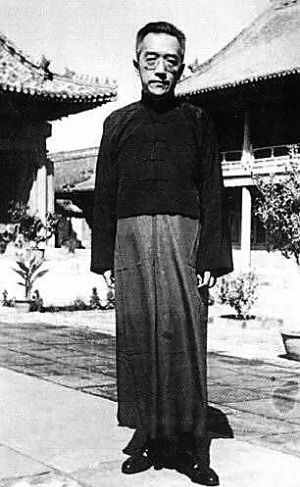

1916年6月6日,袁世凯身亡。10月2日,蔡元培乘船归国。12月6日,民国大总统黎元洪任蔡元培为北京大学校长。当时的北大是一派官僚气象。多数友人都劝蔡元培不可以就职,说北大腐败,恐怕整顿不了。也有少数人说腐败的总要有人去整顿,不妨试一试。就这样,蔡元培前往北京。

蔡元培到任后,第一要改革的是学生的观念。他认为,北京大学的学生是从京师大学堂“老爷”式学生嬗继下来的,目的不但在毕业,还注重毕业后的出路。蔡元培到校后第一次演说,就说明:“大学学生,当以研究学术为天职,不当以大学为升官发财之阶梯。”蔡元培改变北大学生的求学观念,是从聘请“积学而热心的教员”开始着手的。蔡元培成立聘任委员会,用以协助教职员的招聘工作,还请来陈独秀出任文科学长,宣传“德先生”和“赛先生”的思想。除了陈独秀,胡适、钱玄同、李大钊、刘半农、鲁迅等人也都陆续入职北大。理科自从李仲揆、丁巽甫、王抚五、颜任光、李书华等人任职教授后,内容也开始逐渐充实。当时的北京大学众家齐聚,北大的学风也大有改变,不再有过去颓败的景象,且“文学革命,思想自由的风气,遂大流行”。

其次是改革北大学制。北京大学原本是文、理、法、商、工五科并立,没有重点。蔡元培对北京大学各科做出如下整顿:扩充文、理两科;工科并入北洋大学;商科并入法科;法科准备独立;本科代替预科。此次彻底改组,取消原来的预科学制,将预科分别直属于文、理、法三科。同时,蔡元培还改革了北京大学的领导体制,初步实行教授治校,反对大学校长独断独行,主张民主办校。蔡元培重新制定北京大学的《评议会章程》,规定“大学内部规则”,如“各学科的设立及废止”、“讲座的种类”、“学生风纪”等重要事项,需要经过评议会通过,才能生效。此外,蔡元培还在北京大学设立研究所。1917年11月16日,北京大学公布《研究所通则》,随后公布《研究所总章》,规定以各门教员分别组织国文、英文、哲学、数学、物理、化学、法律、政治、经济九个研究所,各设主任一人,由校长推定。蔡元培对北京大学的整顿,还表现在开创男女同校的先河。1920年,蔡元培在北京大学第一次对外招收女生,此后成为全国高校的通制。

1915年,《新青年》在上海创刊,创办人为陈独秀。蔡元培很支持陈独秀,竭尽所能地为新思想、新文化开辟新天地,引进新人,坚持兼容并包、学术自由的思想。但“桐城派”林纾强烈抵制新文化运动,并在《新申报》上发表文章,攻击新文化运动和北京大学。蔡元培由此与林纾展开论战。1919年5月4日,五四运动爆发。北京大学学生举行游行示威,徐世昌逮捕了部分学生,其中北大学生20人。蔡元培并没有责备游行学生,而是对被捕学生极力营救。北京大学和政府的对立让蔡元培的处境十分艰难,安福系提出查封北大,惩办校长。5月8日,蔡元培主动提交辞职书,离开了北大。随后,蔡元培去往杭州养病,在杭州,他完成了李慈铭的《越缦堂日记》的相关工作。7月,在此前北京大学师生的挽留与政府的催促下,蔡元培返回北大任职。

1920年,蔡元培与李石曾、吴敬恒等人利用庚子赔款,在北京创办中法大学,并出任校长。年底前往欧洲考察,与法国里昂市长赫礼欧(Herriot)等人合作设立里昂中法大学协会,决定在里昂设立中法大学。1921年,法国里昂大学、美国纽约大学分别授予蔡元培文学、法学荣誉博士学位。

1923年1月17日,蔡元培因“罗文干案”愤然辞职,并发表《不合作宣言》。此后,面对北大师生的挽留与政府的劝慰,蔡元培也仅仅同意保留其“校长名义”,实际上北京大学的“蔡元培时代”已经消逝。

晚年经历

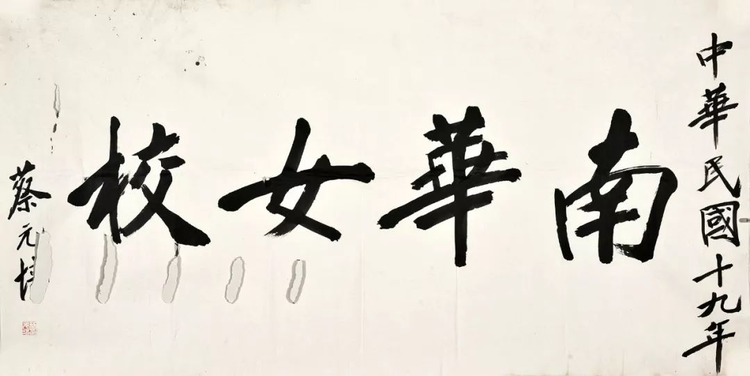

1923年7月10日,蔡元培与周峻在苏州留园举办婚礼。之后,蔡元培先后在比利时、法国、德国活动。1926年,教育部催促蔡元培回国,蔡元培于2月3日回到上海。归国后的蔡元培大多活动在浙江、上海等地,参与苏、皖、浙联合会的工作,配合北伐军开展军事行动。随着北伐军占领杭州,蔡元培应蒋介石之邀,担任浙江政治会议主席。1927年,国民党中央监察委员会常务会议召开,蔡元培在国民党内担任多种重要职务,以元老身份调解各派之间的矛盾与冲突,维护政治格局的统一。同年,蔡元培凭借教育行政委员会常务委员的身份,与李石曾、吴稚晖推行大学区制度,提出大学区制议案与大学院制议案,并出任大学院院长。蔡元培出任院长期间,组织举办过全国教育会,当时有专家代表等80余人参加会议,前后审议各类教育案件400余件,蔡元培还特别设立了“全国艺术教育委员会”。另外,蔡元培还通令全国废止春秋旧典,但遭到反对派的猛烈攻击。1927年10月,上海成立了音乐院(今为上海音乐学院),蔡元培兼任院长。1928年10月,国民政府宣布恢复教育部,随后停止了大学区制。同年,蔡元培筹建创办中央研究院,出任院长。此外,蔡元培还在杭州创办了国立艺术院(今中国美术学院),1929年为其亲题“国立艺术院”校名。

1929年3月,“湘案”爆发,蔡元培负责查办此案,并为此竭力奔走,避免冲突发生。1931年,“九一八事变”爆发,蔡元培等人南下议和,在上海召开了“和平统一会议”。之后,蔡元培对蒋介石“诛锄异己”的政策十分反感,当国民党提名他为监察院长时,蔡元培坚决不受。1932年12月,蔡元培与宋庆龄、杨杏佛、林语堂等人成立中国民权保障同盟。1933年,杨杏佛遭刺杀,民权保障同盟也很难运转,蔡元培便以个人之力奔走于民主事业:1933年,蔡元培为《生活周刊》被禁而奔走;1934年,竭力营救李默农;同年,发电给汪精卫,营救被捕史学家范文澜。

1935年7月,68岁高龄的蔡元培发表启事,称之后为更好地从事主要工作与学术研究,辞去中国公学校董兼董事长、上海法学院校董等兼职,并停止接受写件与接收职业,逐渐淡出世事。1938年,蔡元培移居香港,迁往九龙柯士甸道新寓。蔡元培晚年在港深居简出,化名“周子余”在家养病。期间,依然保持着写日记的习惯,并开始自撰年谱。1940年3月3日,蔡元培在九龙寓所失足倒地,伤及内脏,虽然经过手术输血治疗,最终仍然因为年事已高、体衰多病,疗效甚微,于3月5日上午9时45分在香港养和医院逝世,享年74岁。在蔡元培身边照顾他的周新(蔡元培内侄)零星听见蔡元培在世上的最后言语:“世界上种种事故,都是由于人们各为己利。……我们要以道德救国,学术救国……”

人物关系

直系亲属 | 父亲:蔡光普,字耀山,钱庄经理,待人亲厚。1877年,蔡光普病逝 |

母亲:周氏,与蔡光普先后生育七个子女 |

第一任妻子:王昭,钱庄出纳王荣庭次女。1889年,蔡元培与王昭成婚,婚后不久蔡元培便赴杭考试。1900年6月,王昭病逝,时年35岁。蔡元培撰悼文一篇,以祭亡妻 |

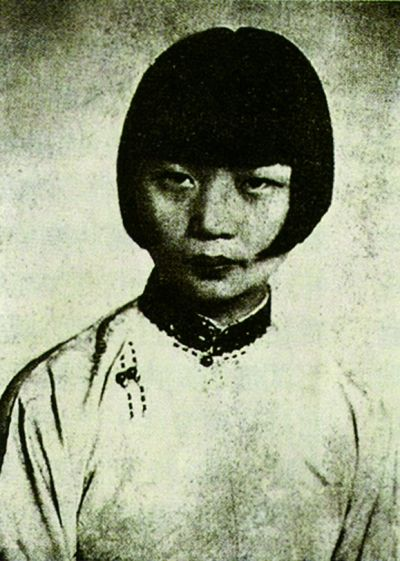

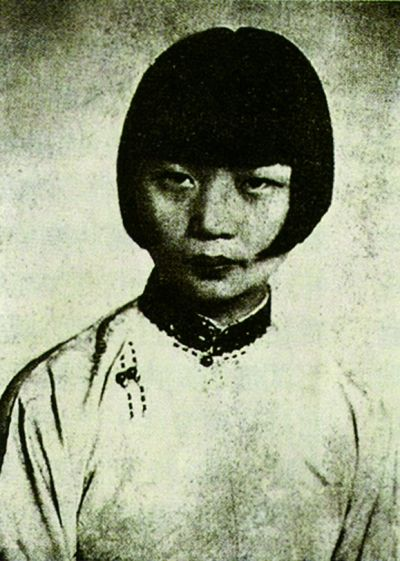

第二任妻子:黄世振,字仲玉,工于书画,孝顺亲长。王昭病逝后,蔡元培愿做表率,提出女子不需缠足等择偶标准五条。蔡元培偶然欣赏到黄世振的画,于是求人介绍,随后黄世振也欣然接受蔡元培的五条标准。二人于1902年元旦结婚。黄世振与蔡元培一同生活了20年,无论蔡元培参加革命、留学德国、参政内阁,还是北大任职、旅居海外,黄世振都在物质与精神上给予了蔡元培莫大的支持。1921年元旦,黄世振病逝 |

第三任妻子:周峻,曾为爱国女校学生,原名周怒清。具有很强的反清意识,崇尚革新。1923年7月10日与蔡元培在苏州留园举办婚礼,后与蔡元培游居海外,先后在比利时、法国、德国活动。周峻曾为蔡元培整理演讲词,辑为《蔡孑民在欧洲演讲集》 |

长子:蔡无忌,著名兽医学家。1898年3月30日生于北京,获法国国立格里农学院农业工程师学位、法国国立阿尔福兽医学校获兽医博士学位。1929年,蔡无忌应国民政府农矿部聘请,参与筹建并出任上海农产物检查所副所长。之后曾先后担任上海商品检验局副局长、局长,昆明商品检验局局长。中华人民共和国成立后任对外贸易部商品检验总局副局长、顾问,中国国际贸易促进委员会、对外贸易部仲裁委员会委员等职务。1980年4月10日,蔡无忌因癌症在北京逝世,终年82岁 |

长女:蔡威廉。1904年6月3日生于上海。蔡威廉幼年随蔡元培旅居德国、法国和比利时,先后就读于布鲁塞尔美术学院、里昂美术专科学校,专习油画,回国后被聘为国立杭州艺专西画教授。蔡威廉因经济拮据,在家中生产,因产褥热早逝。蔡威廉逝世时,蔡元培已70岁,他在报纸上看到“蔡威廉的遗作展”的新闻,才知道蔡威廉已离世。蔡元培悲痛欲绝,写下《哀长女威廉》一文 |

次女:蔡睟盎,蔡睟盎在蔡元培的熏陶下走上了革命的道路,于1948年加入了国立交通大学中共地下党,之后担任中科院上海分院研究员、全国政协委员。2012年8月7日,蔡睟盎在华东医院逝世,终年85岁 |

次子:蔡柏龄,与法、美两国科学家合作发现反磁铁现象,获法国科学院银质奖 |

三子:蔡怀新,复旦大学物理系教授。1929年5月1日在上海出生 |

幼子:蔡英多,沈阳黎明机械厂高级工程师 |

旁系亲属 | 六叔:蔡铭恩,蔡元培的启蒙老师之一。为蔡元培取名为鹤卿,曾指导蔡元培读书写作 |

兄长:蔡元金,供职于上海崇石印局 |

弟弟:蔡元坚,在绍兴钱庄工作 |

堂弟:蔡元康。在蔡元培创办爱国女校时,蔡元康倾囊相助,在其初办光复会与主持同盟会时,蔡元康也始终伴随左右,鼎力相助。蔡元培留学期间,蔡元康暴病而亡 |

好友 | 绍兴同乡李慈铭,是蔡元培青年时期极其恭敬的人。蔡元培在翰林院任职时,前往拜访乡贤兼御史李慈铭。并接受李慈铭的聘请,任李家的塾师。蔡元培后来积极促成李慈铭的日记整理与刊印,将日记以影印方式全文刊行,于1936年发行《越缦堂日记补》 |

鲁迅。蔡元培和鲁迅是绍兴同乡,蔡元培比鲁迅大13岁。身为朝廷翰林院学士的蔡元培是后学鲁迅的师长和伯乐,身为教育总长或北京大学校长的蔡元培则是鲁迅的上级。1912年,蔡元培任中华民国教育总长后,推荐鲁迅进教育部任职,二人由此结识、订交。之后蔡元培担任北大校长,邀请鲁迅到北大当讲师。郭沫若曾说:“影响到鲁迅生活颇深的人应该推数蔡元培吧?鲁迅进教育部乃至进入北京教育界都是由于蔡元培的援引,一直到鲁迅病殁,蔡元培是尽了没世不渝的友谊。” |

胡适。胡适与蔡元培关系密切,其自由、民主的价值观以及教育主张都与蔡元培不谋而合。在《新青年》阵营中,胡适表现突出,起草了《我们的政治主张》宣言,并由蔡元培领衔发表。20世纪30年代,胡适、蔡元培同为中华教育文化基金董事会董事,二人交谊颇深。因《石头记索隐》一书,胡适曾与蔡元培辩论。胡适指蔡元培不是考证,而是附会,是“猜笨谜”。蔡元培虽不认同胡适说法,加以反驳,但并未有负气之意,只是表明见解 |

主要作品

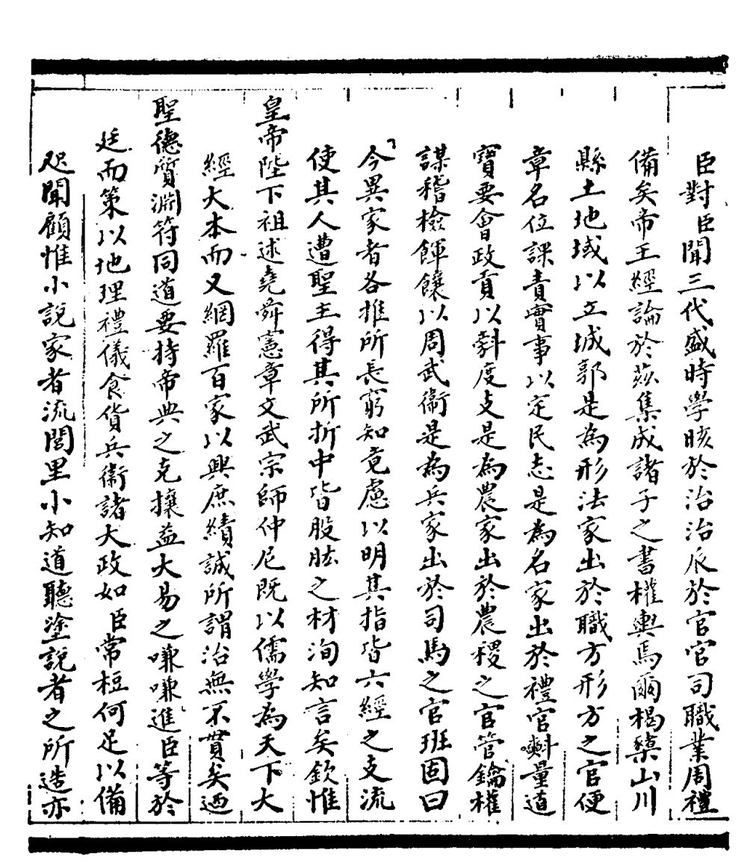

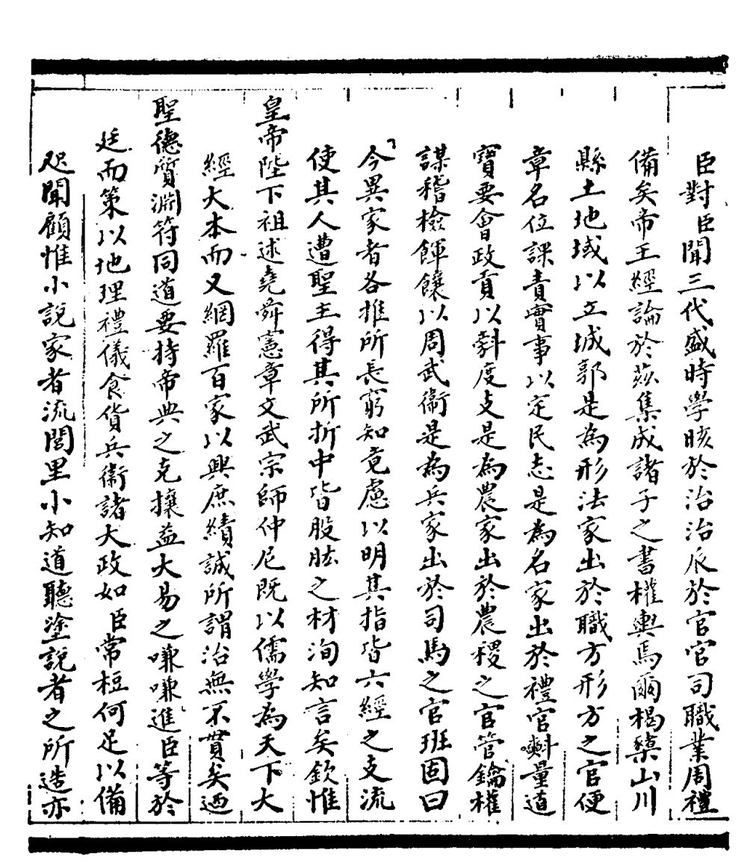

《中国伦理学史》

为了使中外伦理观念相互融合,构成新时代的道德体系,蔡元培整理了中国传统的伦理观,以证明其与外国价值观念具有相通性。蔡元培将伦理学与修身书、伦理学史与伦理学进行区分,并将中国伦理学史分为先秦创始时代、汉唐继承时代和宋明理学时代三个时期,对各个时期伦理学说的渊源进行考察,之后分别论述伦理学家的思想,并将研究成果编写成《中国伦理学史》。《中国伦理学史》是中国第一本伦理学史著作,也是中国学者第一次使用新观点来对中国的伦理学及伦理学史进行综合性研究,它初步清点了传统伦理思想的历史遗产,为近代伦理学史研究奠定基础、构筑框架,在伦理学史上具有开创性的意义。

《中学修身教科书》

1907年12月至1908年3月,上海商务印书馆出版了蔡元培为中国新式学校编写的经典课本《中学修身教科书》。《中学修身教科书》全书仅七万余字,蔡元培以通俗易懂的文字描绘出中国国民应有的现代素质结构和标准、建构的方式和路径,确立了教育现代化的目标。《中学修身教科书》中西结合、兼容并包,既批判继承中华传统伦理,又辩证吸收西方先进思想。它批判“愚忠愚孝”的传统观念,提倡自由、平等、博爱的现代民主理念,一定程度上促进了国民文化启蒙和思想解放,也为之后民国编写公民教育教科书树立了标杆。

《中国人的修养》

《中国人的修养》是蔡元培公民道德修养方面的代表作,收录了他最为重要的道德思想代表作《华工学校讲义》和《中学修身教科书》以及其它若干篇相关散论。其中,《华工学校讲义》是蔡元培编写的德育、智育讲义,自1916年8月起《旅欧杂志》上分篇连续发表。1920年9月,《华工学校讲义》作为“附录”,被北京大学新潮社辑入《蔡孑民先生言行录》下册。讲义中的多篇课文,如《舍己为群》《理信与迷信》《责己重而责人轻》《文明与奢侈》等,被收录进民国的中学语文教科书中。

著作集

蔡孑民先生言行录 | 1920年 | 北京大学新潮社 |

蔡孑民言行录 | 1931年 | 上海广益书局 |

蔡元培选集 | 1959年 | 中华书局 |

蔡元培民族学论著 | 1962年 | 中华书局 |

蔡元培先生全集 | 1968年 | 商务印书局 |

蔡元培美学文选 | 1983年 | 北京大学出版社 |

蔡元培全集(1-7卷) | 1984-1989年 | 中华书局 |

蔡元培语言及文学论著 | 1985年 | 河北人民出版社 |

蔡元培哲学论著 | 1985年 | 河北人民出版社 |

蔡元培美育论集 | 1987年 | 湖南教育出版社 |

蔡元培教育论集 | 1987年 | 湖南教育出版社 |

蔡元培美学文选 | 1989年 | 淑馨出版社 |

蔡元培教育论著选 | 1991年 | 人民教育出版社 |

专著

学堂教科论 | 1901年 | 上海五马路普通学书室 |

中国伦理学史 | 1910年 | 上海商务印书馆 |

中学修身教科书 | 1912年 | 上海商务印书馆 |

石头记索隐 | 1917年 | 上海商务印书馆 |

华工学校讲义 | 1919年 | / |

编译作

哲学要领 | 1903年 | 商务印书馆 |

妖怪学讲义总论 | 1906年 | 商务印书馆 |

伦理学原理 | 1915年 | 商务印书馆 |

哲学大纲 | 1915年 | 商务印书馆 |

简易哲学纲要 | 1924年 | 商务印书馆 |

文集

论文

释“仇满” | 1903年 | 苏报 |

对于教育方针之意见 | 1912年 | 东方杂志 |

世界观与人生观 | 1913年 | 东方杂志 |

康德美学述 | 1916年 | 蔡元培全集(第二卷) |

致<新青年>记者 | 1917年 | 新青年(第3卷,第1号) |

就任北京大学校长之演说 | 1917年 | 东方杂志(第14卷,第4号) |

以美育代宗教说--在北京神州学会演说词 | 1917年 | 新青年(第3卷,第6号) |

大学改制之事实及理由 | 1917年 | 新青年(第3卷,第6号) |

<北京大学月刊>发刊词 | 1919年 | 北京大学月刊(第1卷,第1号) |

黑暗与光明的消长--在北京天安门举行庆祝协约国胜利大会上的演说词 | 1918年 | 北京大学日刊 |

洪水与猛兽 | 1920年 | 新青年(第7卷,第5号) |

在国语讲习所演说词 | 1920年 | 晨报 |

刊印<越缦堂日记>缘起 | 1920年 | 商务印书馆 |

教育独立议 | 1922年 | 新教育(第4卷,第3期) |

关于不合作宣言 | 1923年 | 申报 |

以美育代宗教 | 1930年 | 现代学生(第1卷,第3期) |

发起中国民权保障同盟宣言 | 1932年 | 申报 |

印行<越缦堂日记补>缘起 | 1935年 | 商务印书馆 |

我在北京大学的经历 | 1934年 | 东方杂志 |

我所受旧教育的回忆 | 1934年 | 人间世(第1期) |

刘半农先生不死 | 1934年 | 青年界 |

我的读书经验 | 1935年 | 文化建设 |

整顿北京大学的经过---在南京北大同学聚餐会上的演说词 | 1936年 | 中央周报 |

我们对于推行新文字的意见 | 1955年 | 中华书局 |

中国的中央研究院与科学研究事业 | 1936年 | 中国季刊 |

我在五四运动时的回忆 | 1936年 | 中国学生 |

记鲁讯先生轶事 | 1936年 | 宇宙风(第29期) |

我在教育界的经验 | 1937年 | 宇宙风(第55期) |

自写年谱 | 1989年 | 蔡元培全集(第7卷) |

参考资料:

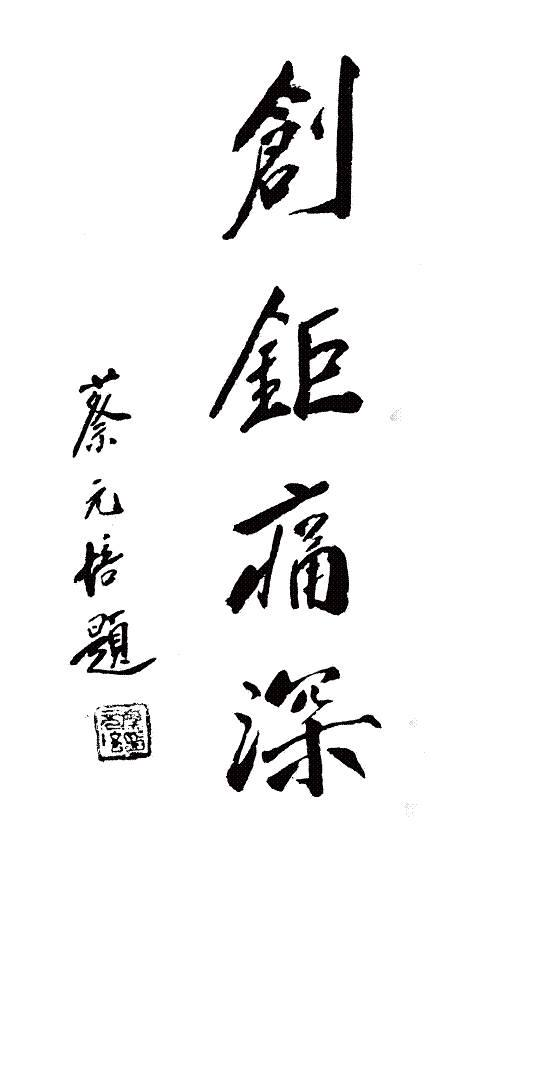

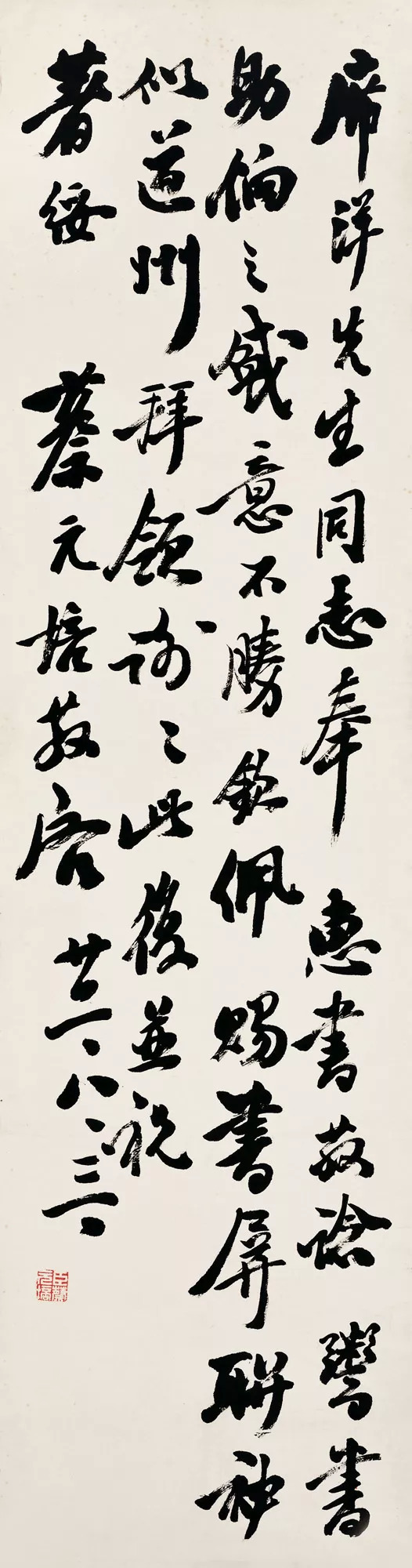

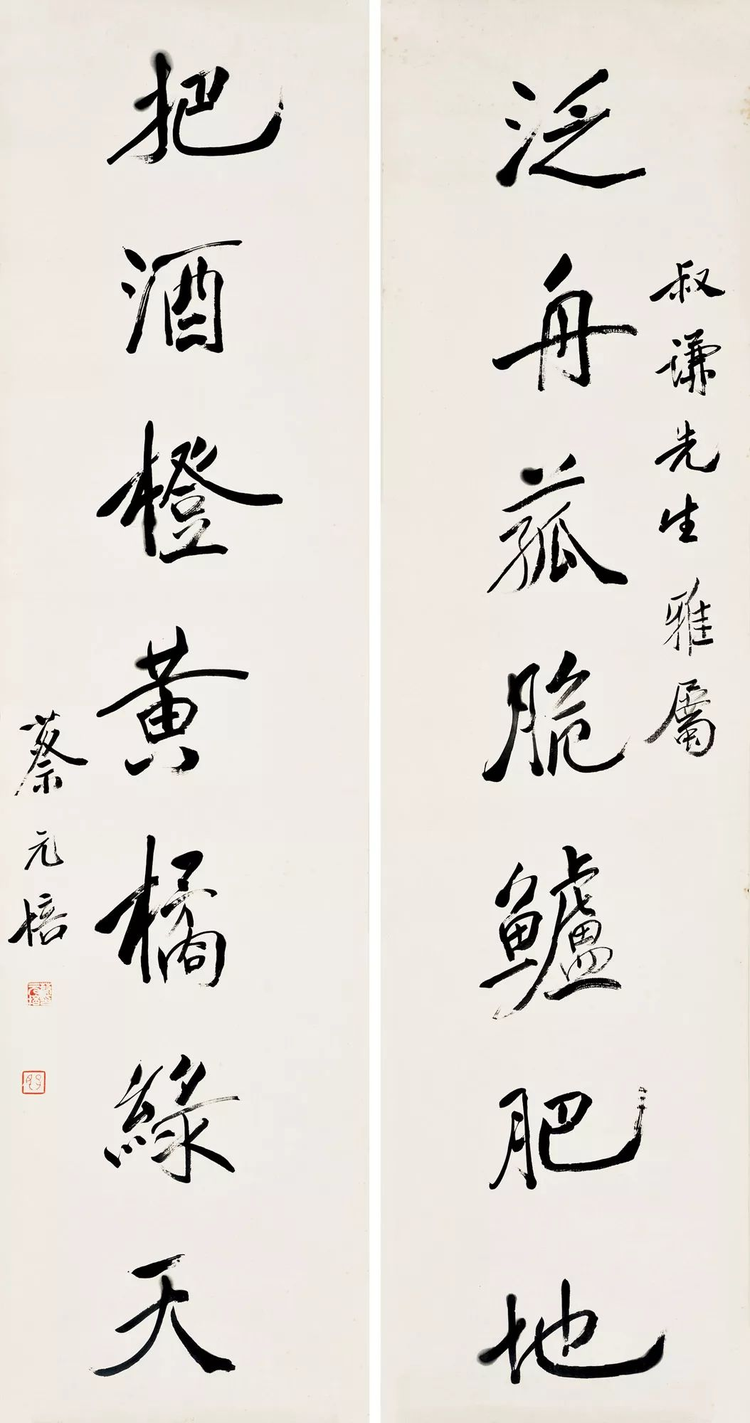

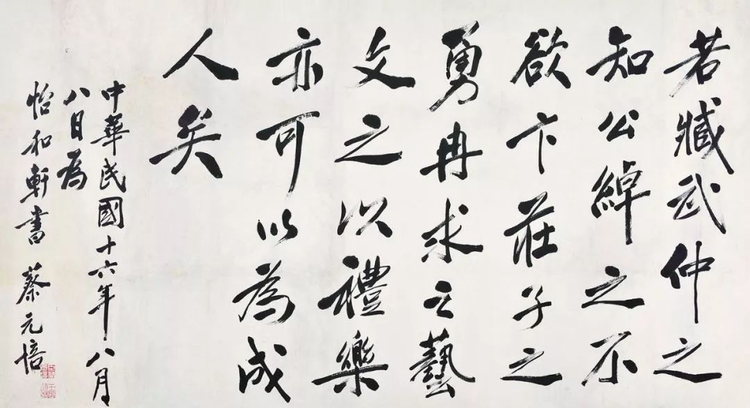

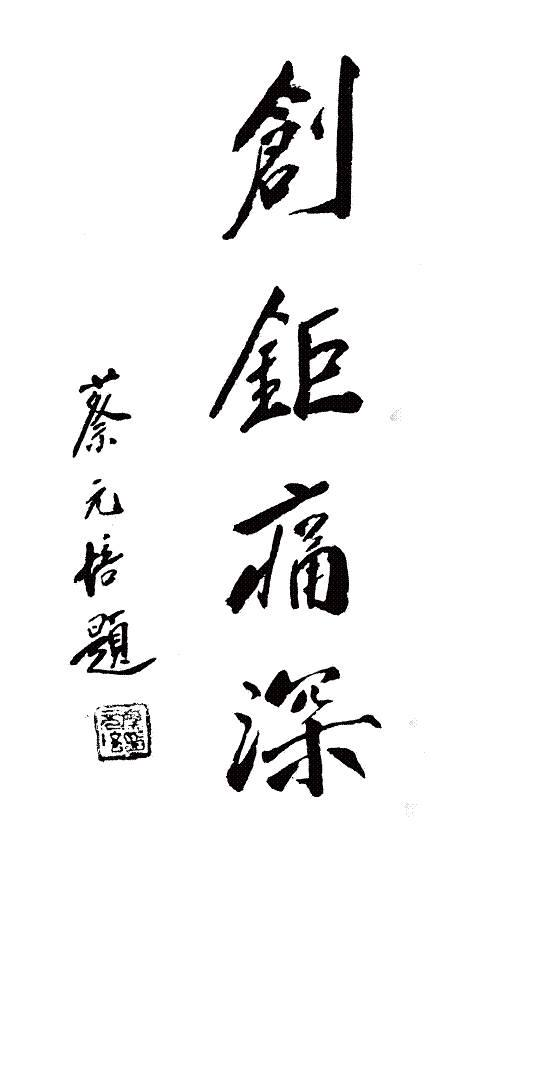

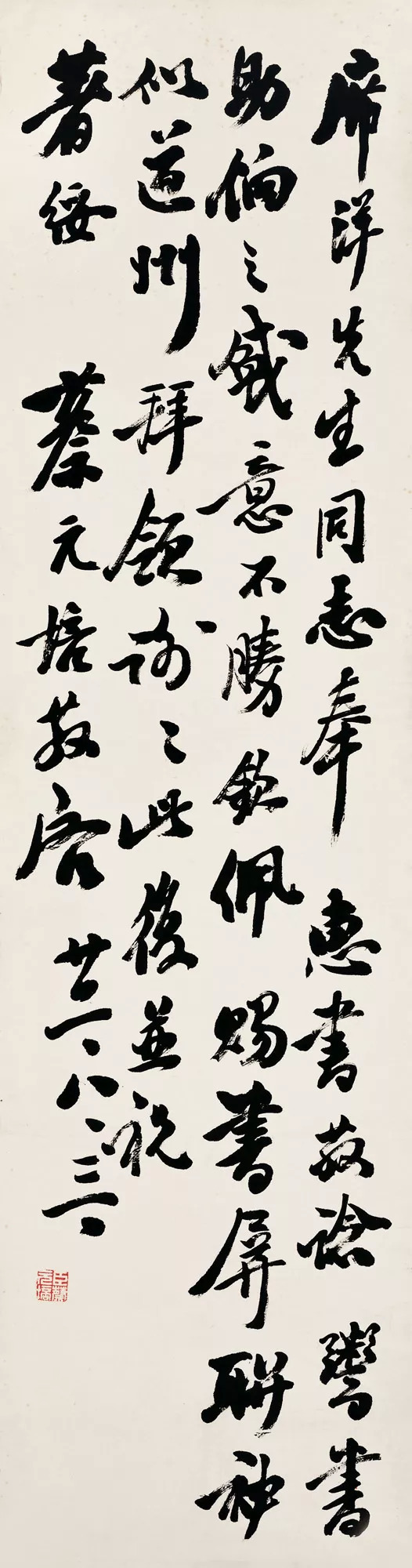

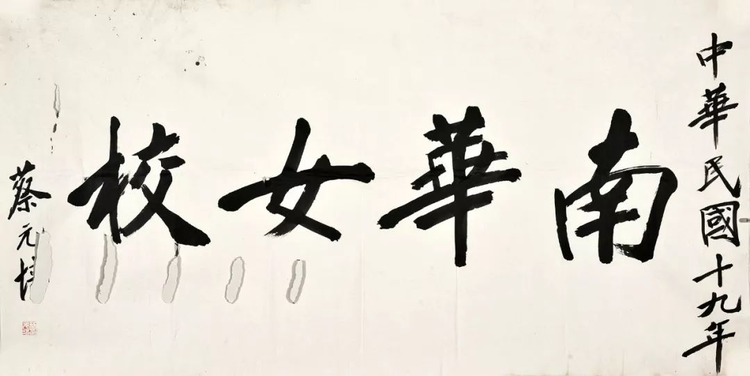

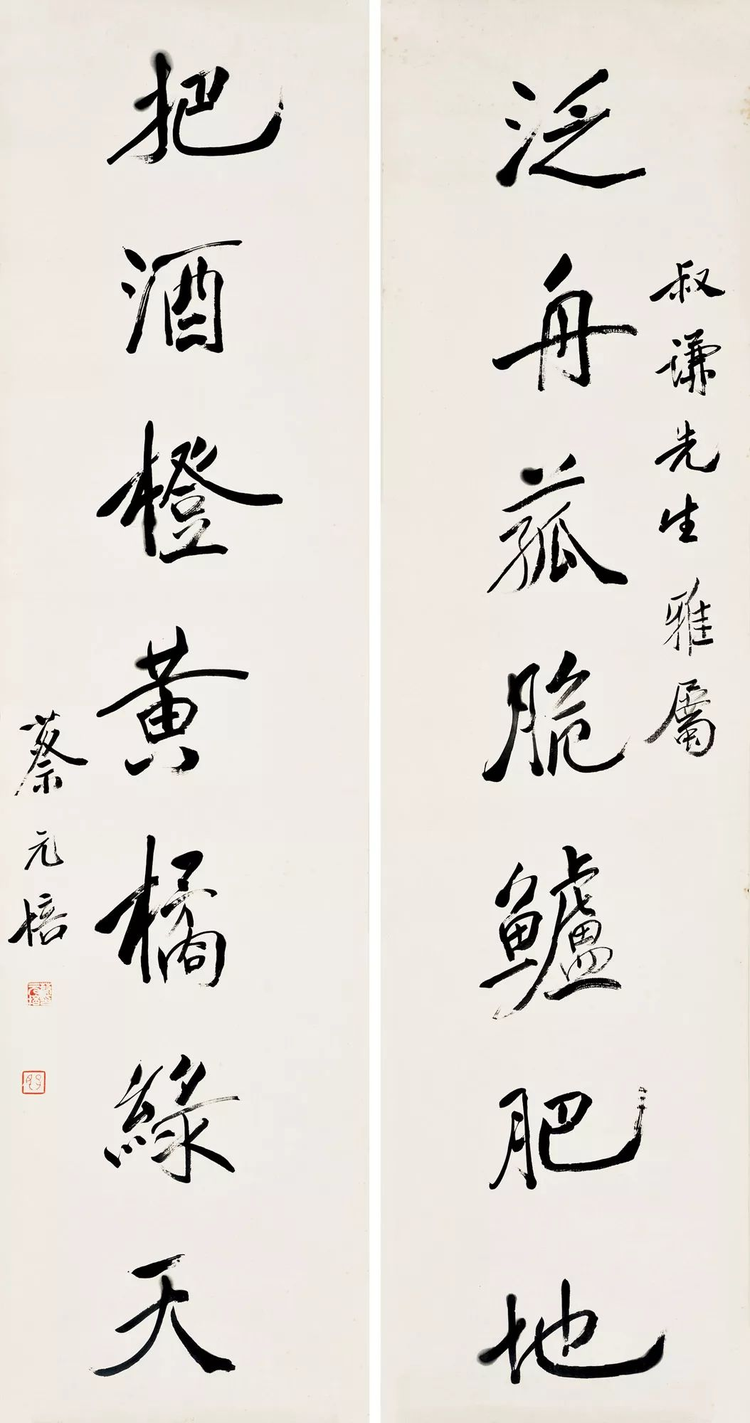

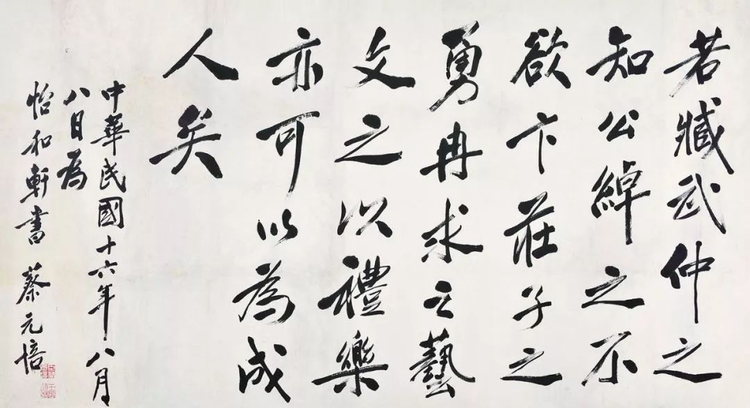

书法作品

蔡元培擅长楷书和行书,有人认为,其书法一扫清代科举制下书坛的清规戒律,以线条粗细自然变化来体现书法的节奏感,具有很高的艺术价值。

主要思想

教育独立、大学自治

蔡元培的一个非常重要的主张是教育独立。清末民国之际,随着科举的废止和近代学校的勃兴,与西方观念的传入,中国知识界内部萌发了追求“学术独立”和‘“教育独立”的意识。到上世纪20年代,近代大学粗具规模,由于办学经费奇缺等原因,教育界涌动起一股要求“教育独立”的理念和运动。1922年2月,蔡元培发表了《教育独立议》,提出“教育事业,当完全交与教育家,保有独立的资格,毫不受各派政党或各派教会的影响。”使之成为一个“超然”的、学术性的事业。大学的事务都应由教授组成的委员会主持,大学校长也应由委员会推选,并呼吁教育经费要与军政各费完全划分,实行教育会计独立制度。

思想自由,兼容并包

蔡元培曾先后到过德国、法国、比利时、美国等西方国家学习、考察和从事学术研究,这些经历开阔了他的视野。其中,德国柏林大学的办学方式和办学经验对蔡元培的影响尤为深刻。也是他提出“思想自由,兼容并包”教育思想的直接来源。蔡元培认为,“大学乃是‘囊括大典,网罗众家’的学府。”是研究高深学问的地方,应允许各种学术派别自由发展,允许有不同学术观点的人在大学任教。为此,蔡元培不拘一格地延揽人才,既聘请胡适、钱玄同、刘半农等新派人物,又重视黄侃、刘师培、辜鸿铭等思想守旧但传统国学功底深厚的学者。

此后,“兼容并包”被奉为中国大学办学的普遍追求。如,张澜在办成都大学时曾常常援引蔡元培办北京大学的一些观念。梅贻琦在西南联大时也曾明确说过,要“追随蔡孑民先生兼容并包之态度,以克尽学术自由之使命。”何炳棣也认为西南联大继承的正是五四之后,北京大学的“兼容并包”。

五育并举

民国伊始,作为首任教育总长,蔡元培面临着“民国的教育应培养什么样的人”的问题。针对这个问题,1912年2月10日,蔡元培在《教育杂志》发表了《对于新教育之意见》一文,全面阐述了他对民国教育的主张。蔡元培认为要推行军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育五育并举的民国教育方针,以取代清末“忠君”“尊孔”的教育宗旨。五育并举的教育思想是洋务教育以来人才培养模式的重大突破,既体现出蔡元培对传统教育思想的继承超越和对西方教育思想的主动汲取,又体现出他对社会价值与人的发展价值相统一的人的自由、和谐发展的教育追求。

近代史上,蔡元培在提倡美育这方面极为突出。蔡元培把美育称作美感教育,即通过美感教育,激发、陶冶和完美人们的高尚感情,达到美与善的和谐的统一。在上海江苏教育会的演说中,蔡元培首先提出用美育代替宗教的观点。在新文化运动过程中,蔡元培呼吁“文化运动不要忘了美育”。在北大任职期间,蔡元培对美育丝毫不松懈,蔡元培多次讲授美学,之后因病才停止。

主要成就

教育成就

清末时期

1901年,蔡元培任上海南洋公学特班总教习,向学生宣扬爱国思想,提倡民权、女权。1902年,蔡元培创办爱国女学,将革命与教育相结合,为反清革命培养了一批有胆识有作为的新女性。后来,不少女学生加入了同盟会,参加了辛亥革命。

南京临时政府时期

1912年1月3日,蔡元培任南京临时政府教育总长,主张采用西方教育制度,废止祀孔读经,实行男女同校等改革措施。并发表《对于教育方针之意见》,将中华民国的教育宗旨定为军国民教育、实利主义、公民道德、世界观、美育五项。

北洋政府时期

1912年10月24日,蔡元培起草的《大学令》由教育部公布,明确大学以“教授高深学问,养成硕学闳材,应国家需要”为宗旨,以此作为中国大学教育的目标。标志了中国近代大学理念从传统到现代转型的真正开始。

1917年,蔡元培任北京大学校长,提出“思想自由,兼容并包”的办学方针,不拘一格,延揽名师,改革北京大学。首先,蔡元培着力于改革北京大学的管理体制,他主张民主办学、教授治校,设立了评议会、行政会议、教务会议、教务处总务处等管理机构。其次,蔡元培改革学制,扩充文理两科,“废门改系”,设立数学、物理学、教育学、东方学等新学系,并实行选课制和旁听生制,提倡美育,重视体育,更开中国国立大学男女同校之先河。再次,蔡元培采取了一系列措施提升北京大学的科研水准,不仅创办研究所,培养研究生,还创办学术刊物,促进学术研究,并聘请外国学者,开展学术交流,又扶植社团活动,鼓励学术争鸣。在蔡元培的带领下,北京大学“学风丕振,声誉日隆”,师生人数大幅增长。根据1918年数据,当时北京大学有教职员217人,其中教授90人;学生1980人,其中研究生148人。各个学科领域的开山之作先后问世,如胡适的《中国哲学史大纲》(上卷),是中国第一部系统地用新学术观点和方法写成的中国古代哲学史。孙云铸的《中国北部寒武纪动物化石》,是中国学者的第一部古生物学专著。徐宝璜的《新闻学》,被蔡元培誉为新闻界的“破天荒之作”。此外,五四前后,北京大学的各种社团纷纷成立,如“进德会”“新潮社”“国民杂志社”等,还成为了新文化运动的发祥地。

南京国民政府时期

1927年5月,蔡元培被推为教育行政委员会常务委员,开始将“教育独立”的理想付诸实践。蔡元培变更教育行政制度,以大学区为教育的行政单位,以大学院为全国最高教育行政机关。在之后的两年里,蔡元培领导大学院改革旧制、延揽优秀人才、设立研究机构,为之后民国的学术研究奠定了基础。同时,蔡元培尤为重视艺术,在组织大学院时特别设立了“全国艺术教育委员会”,并兼任音乐院(今为上海音乐学院)院长。1927年11月27日,蔡元培提出创办艺术大学的提案,推动国立杭州艺术专科学校(今为中国美术学院)成立,为其亲题“国立艺术院”校名。

1928年4月,蔡元培出任中央研究院院长,此职连任12年,直至蔡元培于1940年3月5日谢世。蔡元培任职期间,团结院内外学术界人士艰苦创业,在南京、上海四处科学基地建立了10个研究所、两个办事处。在南京钦天山麓、金山第三峰、成贤街三处建立6个所、1个处:气象所、天文所、地质所、动植物所、社会所、历史语言所、总办事处;在上海白利南路设立4个所、1个处:物理所、化学所、工学所、心理学所、上海办事处,使中央研究院成为全国学术中心。

学术成就

红楼梦

《红楼梦》对蔡元培有着深深的吸引力,留法期间,他曾整理过往研究《红楼梦》的文章,合为《石头记索隐》一书,此书成为了研“红”史上的里程碑之作。蔡元培创作《石头记索隐》的基本动机是宣扬民族主义思想。他认为《红楼梦》是清康熙王朝的政治小说,书中真正意图是“吊明之亡,揭清之失。”经过考证后,蔡元培指出,贾宝玉具有传国玉玺的意义,影射的是康熙时的废太子;林黛玉影射的是朱竹垞,即朱彝尊;薛宝钗影射高江村,即高士奇。

伦理史

蔡元培极其关心中国伦理道德的发展,并积极投身到教科书的编写中。他将西方思想和中国伦理道德相结合,编写成《文变》一书。蔡元培还汲取了中国古圣贤道德之道,与东西方伦理学者的思想精华,编写了《中学修身教科书》。同时,蔡元培还翻译了《伦理学原理》,详尽地介绍了西方的近代伦理学。此外,蔡元培自行撰写了中国的伦理学史,著有《中国伦理学史》一书。

哲学

蔡元培翻译了《哲学要领》一书,从古希腊到近欧洲,以各种理论作为论例,系统介绍了西方哲学的理念、派别体系、学术类别、研究方法等,让更多国人了解和研究西方哲学,影响深远。此外,蔡元培还编译了哲学家井上圆了的《妖怪学讲义》。这本书用近代科学解释了自然界的种种奇异现象,通过生理学和心理学的相关知识,阐释了人类的异常精神感觉,具有很大的研究价值。同时,蔡元培还先后编译了两本哲学导论性书籍,分别为1915年的《哲学大纲》,与1924年版的《简易哲学纲要》。

民族学

蔡元培是首个提出“民族学”这一概念的中国人。1926年12月5日,蔡元培发表名为《说民族学》的文章,撰述称:民族学是考察民族文化的学问,主要从事记录和比较,对文字史和考古学有重要的补充作用。这篇文章是自西方民族学影响之后,第一篇系统论述民族学的文章。

蔡元培出任中央研究院院长期间,亲任民族学组组长兼研究员,从事并组织了大量研究。他提倡研究民族学,不能仅仅搜集现有书籍,还要进行实地调查。在蔡元培的主持之下,民族学组确定了广西凌云瑶人之调查及研究、松花江下游赫哲民族之调查研究、湘西一带苗人之调查研究等工作项目。

人物评价

无产阶级革命家周恩来:从排满到抗日战争,先生之志在民族革命,从“五四”到人权同盟,先生之行在民主自由。

美国著名哲学家、教育家杜威:拿世界各国的大学校长来比较,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等等,这些校长中,在某些学科上有卓越贡献的,不乏其人;但是,以一个校长的身份,领导那所大学对一个民族和一个时代起转折作用的,除蔡元培之外,恐怕找不到第二个。

中国当代著名哲学家、教育家冯友兰:蔡先生在民初即作部长,后来官做到院长。无论作多大底官,他总有“有天下而不与”的意思。这于他常常“难进易退”,可以见之。我们可以说蔡先生是近代确合乎君子的标准的一个人。一个人成为名士英雄,大概由于“才”的成分多。一个人成为君子,大概由于“学”的成分多。君子是儒家教育理想所要养成底理想人格,由此方面说,我们可以说,蔡先生的人格,是儒家教育理想的最高底表现。

北京大学校长蒋梦麟:蔡先生晚年表现了中国文人的一切优点,同时虚怀若谷,乐于接受西洋观念。他对自然和艺术的爱好使他的心境平静、思想崇高、趣味雅洁,态度恳切而平和、生活朴素而谦抑。他虚怀若谷,对于任何意见、批评或建议都欣然接纳。

北京大学教师、思想家、教育家梁漱溟:他从思想学术上为国人开导出一新潮流,冲破了社会旧习俗,推动了大局政治,为中国历史揭开新的一页。在这里,他并非自己冲锋陷阵的。他之所以成功,全在他罗致聚合了上述许多人物,倾心倾力维护他们,并从而直接间接培养出了许多青年后起人物。

北京大学教授、著名历史学家傅斯年:蔡先生实在代表两种伟大的文化,一是中国传统圣贤之修养,一是法兰西革命中标揭自由平等博爱之理想。此两种伟大文化,具其一已难,兼备尤不可觏。

毛泽东:学界泰斗,人世楷模。

人物轶事

读书趣事

蔡元培的父亲身亡后,母亲周氏独撑门户,坚持供养孩子继续读书。在母亲的督促下,蔡元培读书十分用功。因为家里穷,点不起油灯,蔡元培只好借着炉灶中的火光照明。有一天傍晚,家中不慎失火,全家人惊慌失措,而正在面壁苦读的蔡元培竟然没有察觉,仍然全神贯注地读书,幸好被家人及时拽出。

割肉救母

17岁时,蔡元培听说割臂肉和药,可以延长寿命12年,便瞒着家人偷偷从自己的左臂上割下一小片肉,和药治疗母亲的胃病。但最后母亲还是不治身亡。蔡元培悲恸万分,一定要行寝苫枕块之制,被家人劝阻后,在夜深人静之际,他又挟枕席睡在母亲的棺侧。

为陈独秀编造学历

1916年底,蔡元培接到北京大学校长的委任状后,立即请陈独秀出任北京大学文科系长。陈独秀原本在上海办《新青年》,不愿到北京大学就任。然而蔡元培求才若渴,经常前往陈独秀下榻的酒馆拜访他。最终陈独秀被他的诚意感动,答应出任北大文科学长。1917年1月11日,蔡元培正式致函教育部,推荐陈独秀担任北大文科学长。但当时很多人质疑陈独秀没有学位头衔,无法胜任北京大学文科系长。为了让陈独秀顺利就职,蔡元培特地为他虚构了学历和履历,称其“东京日本大学毕业,曾任芜湖安徽公学教务长、安徽高等学校校长”,让陈独秀能顺利到任。

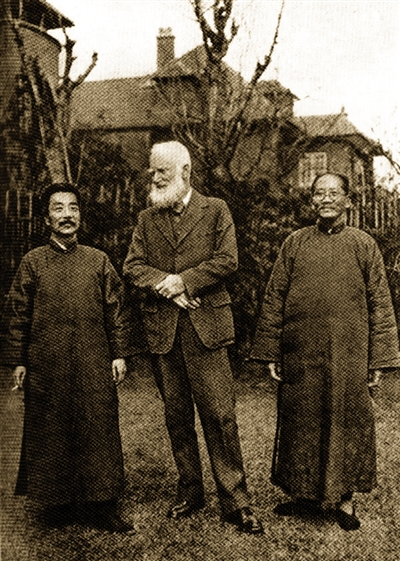

与爱因斯坦的“北大之约”

1921年,蔡元培赴欧美考察,邀请欧美名流来华任教或讲学。3月16日,蔡元培刚抵达德国柏林,便就专程拜访了爱因斯坦,当面邀请其到中国讲学。爱因斯坦虽婉言拒绝,但同时表示愿意“很愿意稍迟一些访问中国”。1922年11月13日,爱因斯坦在访问日本途中路经上海,登岸观光,对记者表示,7星期后将再来中国正式访问,应邀前往北京大学演讲。爱因斯坦离开上海当日,《北京大学日刊》特地刊登了爱因斯坦将于新年来华的消息,蔡元培还专门撰写《安斯坦(爱因斯坦)博士来华之准备》,简述他接受其邀请的过程。但因蔡元培与爱因斯坦始终没有建立有效的沟通渠道,此前也没有派人在上海迎接爱因斯坦,使其以为北京大学无法履约,从而取消了北京的行程。蔡元培将此次误会称为“最大的遗憾”。

后世纪念

蔡元培故居(绍兴)

绍兴蔡元培故居位于浙江省绍兴市越城区萧山街笔飞弄13号,是一座保存完整的绍兴传统民居,坐北朝南,有门厅、正厅和座楼,占地1856平方米。蔡元培在此出生并度过了青少年时代。

蔡元培故居(上海)

上海蔡元培故居为一幢三层欧式花园洋房,是蔡元培在上海的最后一处住所。一楼被辟为故居陈列馆,建筑面积210平方米,展示蔡元培生前使用过的打字机、行李箱等文物。1937年,蔡元培曾在此短暂居住,不久后因日军侵占上海移居香港。1984年11月,故居被上海市人民政府公布为市级文保单位。2000年12月8日,中共静安区委宣传部、区政府在故居底楼建立陈列馆向社会开放。2010年1月,被上海市人民政府命名为上海市爱国主义教育基地。2008年1月,故居三楼新增蔡元培实物馆。

北京大学蔡元培雕像

北京大学中筑有蔡元培铜像,该铜像是北京大学1977、1978级毕业生在毕业前夕集资铸建的。铜像基座上有许德珩亲笔书写的“蔡元培先生”五个镀金字。1982年10月5日,蔡元培铜像的落成仪式在未名湖畔举行。该铜像由中国著名雕塑家、中央美术学院曾竹韶教授创作,由北京钢铁学院、首都钢铁公司协助铸成。

北京大学元培学院

2001年,北京大学提出本科教育教学改革,同年启动了以蔡元培名字命名的本科教育教学改革计划——元培计划实验班。该计划允许学生入学时不选定专业,可以在三个学期的通识教育及若干专业学习尝试后,在全校范围内自由选择专业、课程。2007年,元培学院正式成立。

中法“蔡元培”交流合作项目

“蔡元培”项目由中国教育部国际合作与交流司、国家留学基金管理委员会与法国高教科研部欧洲及国际关系与合作司(DREIC)、法国外交与欧洲事务部全球化、发展与合作总司(DGMDP),以及法国高等教育署(Campus France)共同实施,该项目以中、法合作科研课题为基础,资助有合作基础的中、法双方研究人员和博士研究生到对方国家参与同一合作项目的研究工作。