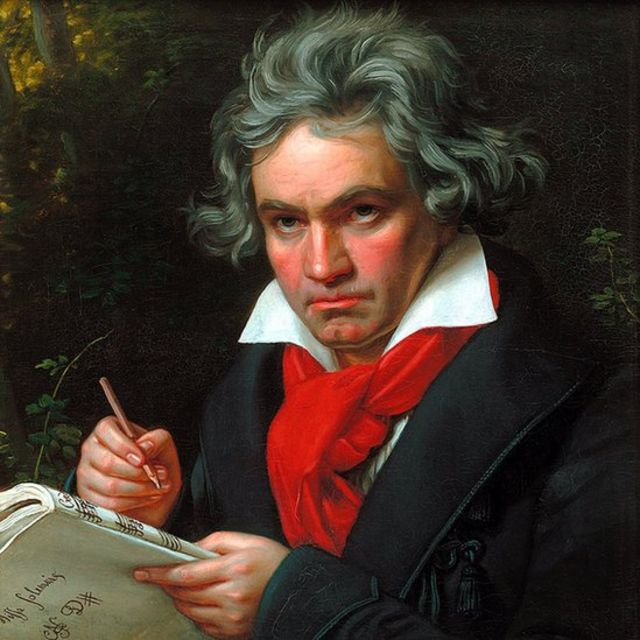

人物生平

悲惨童年

1770年12月16日,路德维希·凡·贝多芬出生于德国波恩(德语:Bonn)的弗拉芒族家庭,祖父是宫廷合唱团男低音、音乐总监,父亲约翰是宫廷合唱团的男高音,母亲玛丽亚是一名女仆。贝多芬从小耳濡目染具有艺术天赋,自4岁起开始学习音乐,酗酒贪心的父亲用暴力强使他练习钢琴,逼迫他成为“音乐神童”用艺术才华赚钱养家。1778年,8岁的贝多芬跟随宫廷管风琴师H·伊登学习,同年8月26日首次登台演出,当时莫扎特风靡全世界,贝多芬凭借自身天赋被观众评为第二个莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)。11岁时贝多芬加入波恩戏院乐队,跟随作曲家克里斯蒂安·戈特洛布·聂弗学习,聂佛教授他巴赫的《十二平均律键盘曲集》、复调和其他创作手法及相关理论知识,使贝多芬对音乐有了专业、系统的学习基础,13岁时贝多芬曾担任宫廷大风琴师,并发布了自己的第一个作品《三首钢琴奏鸣曲》。1787年,17岁的贝多芬凭借宫廷资助前往音乐之都维也纳,拜访了莫扎特并受到他的赞赏,结识了日后给予他事业重要经济帮助的华尔斯坦伯爵(Waldstein),音乐事业稍有起色然而母亲突然因肺病去世,贝多芬被迫回到波恩负责起两个兄弟的教育,并不得不要求沉迷酒精的父亲退休,用其养老俸禄补贴家用。

初露锋芒

回到波恩的贝多芬并没有放弃对知识的渴望,凭借波恩贵族世家勃朗宁一家的关照,他接触到社会上层的专业教授、音乐家、文学家等,并曾进入波恩大学哲学系旁听,广泛学习了莎士比亚、歌德、席勒、康德等民族文学艺术,为后来音乐创作奠定了精神内涵基础。1789年7月,法国大革命的爆发激起了贝多芬反封建、反专制的政治主张,他创作了《约瑟夫二世之死》《李奥波德二世加冕》两部康塔塔。后因战事波及至波恩,贝多芬再次前往音乐首都维也纳,并于1792年11月在导师聂弗的引介下,从师于奥地利作曲家约瑟夫·海顿,这段师生关系在1794年因两个人艺术理念不同而结束,此后贝多芬曾先后从师圣斯蒂芬大教堂乐长阿尔布来西贝尔戈(Albrechtsberger)、宫廷音乐总监安东尼奥·萨列里(Antonio Salieri)。1794年法国军队占领德国莱茵兰,贝多芬失去了波恩的职位,被迫彻底在维也纳生活。此后三年内贝多芬出版了f小调、A大调和C大调三首钢琴曲献给海顿以示尊敬,并首次在维也纳进行音乐会表演收获观众热烈反响,同时也出版了《行君曲》《我们是伟大的德意志民族》来谱写战争宣扬政治理念。

耳疾折磨

不幸的是,1800年正值30岁的贝多芬经历了失恋,他爱上的伯爵小姐朱丽叶·圭恰迪妮听从家庭安排嫁给了贵族绅士,与此同时贝多芬的疾病愈发严重,耳部自1796年开始整日作响后来甚至几近失聪,内脏疼痛并逐渐衰竭,离开维也纳前往乡下进行疗养,贝多芬在1801年寄给朋友魏格勒的多封信件中公开了这一秘密,信中写道“我过着一种悲惨的生活。两年以来我躲避着一切交际,因为我不可能与人说话:我聋了”“但在我的职业里!这是可怕的遭遇。我的敌人们又将怎么说,他们的数目又是相当可观”,1802年10月,他写下了《海利根施塔特遗嘱(Heiligenstadt Testament)》。这一时期贝多芬的曲目却不全是悲怆的,有著名的《悲怆奏鸣曲》《升c小调第十四(月光)奏鸣曲》也有轻快欢乐的《降E大调七重奏》《第一交响曲》《弦乐五重奏》《弦乐四重奏》。最终他决定以生命同命运作斗争,在与挚友的信中曾写道“我将扼住命运的咽喉,它要使我完全屈服这绝对办不到。生活是这样这样的美,活上千次吧!”“我是为人类酿造美酒的巴克斯神,不管是谁,真正理解我的音乐就能从别人带给他们的痛苦中解脱出来”,他写下了《第二交响曲》并从乡下返回维也纳。

创作巅峰

1803年至1812年期间,贝多芬迎来了“英雄的十年”,在这一阶段他持续同疾病及绝望情绪作激烈斗争,创作了大量经典作品,其中《英雄交响曲》被视为他进入创作成熟期的重要标志,他放弃了由莫扎特、海顿学来的创作元素,形成了自身激昂壮烈的英雄风格,并接连创作出了《第二交响曲》《热情奏鸣曲》《命运交响曲》《田园交响曲》《D大调小提琴协奏曲》《C大调弥撒曲》《俄罗斯四重奏》等重要作品,1808年12月22日在维也纳剧院首次演出《第五交响曲》《第六交响曲》《第四钢琴协奏曲》《合唱幻想曲》。作曲时听不到声音他便用牙齿咬着小木棍感受琴键颤动,进而判断音量大小和音频高低是否得当。当时曾有报刊评价他的作品“纠结、缠绵、大起大落,在高潮中一泻千里,能使听众在压抑的情绪中挣脱出来进入别有洞天的桃花源,使人置身事外”。1809年,法军占领维也纳,奥地利贵族争相讨好法国贵族,为回报奥地利王子鲁道夫(Archduke Rudolph)、洛伯科维茨(Prince Lobkowitz)和金斯基(Prince Kinsky)赞助的年费支持,贝多芬拒绝了拿破仑兄弟提供的宫廷音乐总监职位并留在维也纳。1812年,戏剧家歌德首次与贝多芬相见,二者虽政治观念理想完全不同,但却被彼此的才华智慧所折服,同年,受身体健康因素影响贝多芬来到捷克的特普利(Teplitz)采进行修养。

病痛晚年

1812年开始,可视为贝多芬创作的晚年阶段,受政治和疾病影响,贝多芬的音乐创作风格出现了新的转向。1815年拿破仑战败,维也纳成为欧洲重新建立封建势力的政治中心,受环境影响贝多芬停止了狂热创作的阶段。封建复辟时期,所有进步思想都遭到抵制,这一阶段贝多芬的创作始终遵循自己的政治理想,即“自由、平等、博爱”,作品受最初法国大革命的思想影响,宣扬共和绝不退缩,至1825年期间共创编了《庄严弥撒》在内的168部作品,其中《遥寄远方的爱人》和两首钢琴奏鸣曲出现民歌的元素,预示了后世出现的浪漫主义风格,爱德华·萨义德(Edward Wadie Said)曾经在书籍《论晚期风格》中,评价贝多芬的晚期风格为一种不求完谐的自我超越。1819年的贝多芬已经彻底失聪,耗时六年的《第九交响曲》最终在1824年5月7日于维也纳肯恩顿门大剧院进行首次演出,贝多芬全凭自身记忆在看不见琴谱、听不到琴声的情况下进行了整场演奏,当时观众对皇族成员的出场也仅仅鼓掌三次之内,却对贝多芬进行了多达五次的掌声欢呼。政治理想无法实现,经济困难无从解决,独自面对疾病缠身,1827年3月26日黄昏时分,贝多芬因肺炎水肿无法医治去世,享年57岁。

人物关系

父亲 |

| 约翰·凡·贝多芬,本名Johann van Beethoven |

母亲 |

| 玛丽亚,本名Maria Magdalena Keverich Leym |

导师 |

| 克里斯蒂安·戈特洛布·聂弗,本名Christian Gottlob Neefe |

赞助人 |

| 华尔斯坦伯爵,本名Count Waldstein |

导师 |

| 海顿,本名Franz Joseph Haydn |

赞助人 |

| 安东尼奥·萨列里,本名Antonio Salieri |

赞助人 |

| 亲王金斯基,本名Ferdinand Prince Kinsky |

恋人 |

| 朱丽叶·圭恰迪妮,Julie Guicciardi |

恋人 |

| 约瑟菲娜·布伦瑞,Josephine von Brunsvik |

代表作品

音乐

体裁 | 具体门类 | 作品名称 |

管弦乐 | 交响曲 | 《C大调交响曲》《D大调交响曲》《降E大调交响曲》《降B大调交响曲》《C小调交响曲》《F大调交响曲》《A大调交响曲》《D大调交响曲》 |

其他管弦乐 | 芭蕾舞剧《普罗米修斯的生物》悲剧《科里奥兰序曲》《惠灵顿的胜利》《C-Dur序曲》 |

协奏曲 | 钢琴和管弦乐队 | 《C大调协奏曲》《降B大调协奏曲》《C小调协奏曲》《G大调协奏曲》《降E大调协奏曲》 |

小提琴和管弦乐队 | 《G大调浪漫曲》《F大调浪漫曲》《D大调协奏曲》 |

其他协奏曲 | 小提琴、大提琴和钢琴 | 《C大调协奏曲》 |

小提琴、大提琴、钢琴和管弦乐队 | 《D大调协奏曲》 |

室内乐 | 钢琴和一种乐器 | 圆号或大提琴 | 《F大调奏鸣曲》 |

大提琴 | 《G小调奏鸣曲》《降E大调奏鸣曲》《F大调十二变奏曲》《A大调奏鸣曲》《C大调奏鸣曲》《D大调奏鸣曲》 |

中提琴 | 《D大调奏鸣曲》 |

小提琴 | 《A小调奏鸣曲》《F大调奏鸣曲》《C小调奏鸣曲》《G大调奏鸣曲》《D大调奏鸣曲》《A大调奏鸣曲》《降E大调奏鸣曲》 |

长笛 | 《D大调小夜曲》 |

长笛或小提琴 | 《民歌六变奏曲》《民歌十变奏曲》 |

钢琴和多种乐器 | 小提琴、大提琴 | 《降E大调三重奏》《G大调三重奏》《C小调三重奏》《降B大调三重奏》《D大调三重奏》《降E大调三重奏》 |

单簧管、双簧管、巴松管、圆号 | 《降E大调五重奏》 |

单簧管、小提琴、大提琴 | 《降E大调三重奏》 |

管乐器 | 大中小提琴、低音提琴、单簧管、圆号、巴松管 | 《降E大调七重奏》 |

长笛、小提琴、中提琴 | 《D大调小夜曲》 |

单簧管、圆号、巴松管 | 《降E大调六重奏》 |

双簧管、英国号 | 《C大调三重奏》 |

双簧管、单簧管、圆号、巴松管 | 《降E大调八重奏》 |

弦乐器 | 《降E大调三重奏》《降E大调五重奏》《D大调小夜曲》《C小调三重奏》《G大调三重奏》《D大调三重奏》《F大调四重奏》《G大四重奏》 |

钢琴 | 四手联弹 | 《D大调奏鸣曲》《C、降E、D大调进行曲》《降b大调赋格曲》 |

双手弹奏 | 奏鸣曲 | F小调、A大调、C大调、降E大调、C小调、D大调、E大调、G大调、降B大调、降A大调 |

变奏曲 | 《F大调六变奏曲》《降E大调赋格变奏曲》 |

回旋曲 | 《G小调回旋曲》《G大调回旋曲》 |

幻想曲 | 《B大调幻想曲》《G小调幻想曲》 |

圣乐 | 清唱剧 | 《橄榄山上的基督》三人独唱剧 |

多人演唱 | 《C大调弥撒》《D大调弥撒》 |

舞台乐 | 歌剧 | 《费德里奥》歌剧、《麦克白》 |

插曲 | 《艾格蒙特》配乐、《雅典废墟》配乐、《降E大调进行曲和合唱》、《房子的奉献》序曲 |

书信

名称 | 写作地点与地点 |

《贝多芬致阿芒达牧师书》 | 不详 |

《贝多芬致弗朗兹·葛哈特·韦该勒书》 | 1801年6月29日,维也纳 |

《致前人书》 | 1801年11月16日,维也纳 |

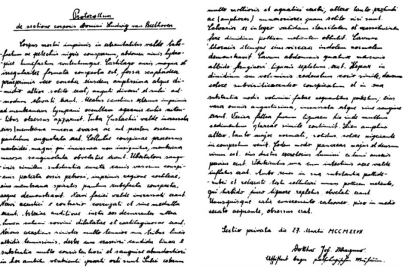

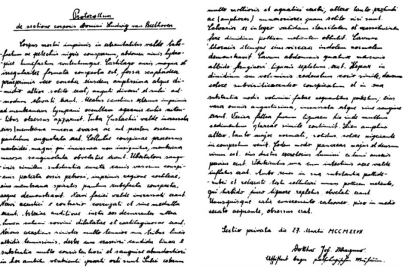

《海利根施塔特遗嘱》 | 1802年10月6日,维也纳 |

《不朽的挚爱》 | 1812年7月,科布伦兹 |

《韦该勒与爱莱奥诺·洪·勃朗宁致贝多芬书》 | 1825年12月28、29日,科布伦兹 |

《贝多芬致韦该勒书》 | 1826年12月7日,维也纳 |

《贝多芬致莫希尔斯书》 | 1827年3月14日,维也纳 |

贝多芬短曲《卡农》

贝多芬音乐作品的创作风格,可按照其创作历程分为三个阶段,各个时间艺术特点大不相同却又由前一阶段逐渐发展而来,早期受古典主义影响颇多,中期形成独特壮烈的英雄风格,晚期部分作品出现了浪漫主义的萌芽。

早期

约1800年之前的时间,被认为是贝多芬音乐创作的早期阶段。这一时期的创作受到莫扎特、海顿的影响,具有包含法国大革命思想的革命内容,继承了古典主义音乐的创作方式,作品整体工整对称、明确轻快,并在此之上创新出自己独特的风格。其作品具有明确的个人特征,融入了音乐家对于生命、政治等一系列哲学问题的深刻思考,具有深厚的思想内涵,同时具有创新性,他推崇“突弱”的音乐手法,给以观众无限期待的感受,尝试结合不同乐器将管弦乐曲创作出更为宏大壮丽的效果,将引文与乐章相结合使之过渡流畅、层次鲜明,创作出奏鸣曲体裁“快板”。整体来看,贝多芬继承了德国古典主义传统音乐的艺术特征,融入强烈的人文色彩,形成崭新的浪漫主义新形式。代表作品如《第一交响曲》《第二交响曲》《第一钢琴协奏曲》《第二钢琴协奏曲》《月光变奏曲》《悲怆变奏曲》等钢琴奏鸣曲,《克罗采》《春天》等小提琴奉鸣曲。

中期

“英雄的十年”至1815年左右,被视为是贝多芬的创作中期。这一时期是创作数量的高峰期,贝多芬的创作技巧趋于成熟,进而突破传统音乐结构与创作形式的束缚,开始深入社会各阶层的生活,体会真实生活场景,试图同其他人类情感产生理解与共鸣,进而尝试探索、创新更加深刻、戏剧性的表达方式。音乐形式上,更加丰富有力、蕴含强烈的情感表达与内在冲突,中世纪音乐强度力量变得更加明显;内容上,受启蒙运动影响由浪漫主义转向现实主义,融入反封建、反宗教的自由平等博爱政治主张,开始追求生活中的真善美,批判现实生活中不公平、不道德的丑陋行径,引入世界和平、人类幸福等更宏大的叙事题材。代表作品有抒情声乐套曲《致远方的爱人》《命运交响曲》《田园交响曲》《合唱幻想曲》等等。

晚期

约1815年以后,是贝多芬音乐创作的晚期阶段。这一时期资本主义蓬勃发展,社会阶级矛盾加剧,受到政治因素、疾病痛苦的影响,贝多芬的音乐风格变得深沉和复杂,他回归艺术创作本身以转移现实不堪,将内心感受倾注至其钢琴奏鸣曲的创作。内容上不再以哲学思考等宏大内容为主题,而是从主观的视角出发,重点表达自己人生经历过的痛苦,传达他敢于与命运做抗争的积极决心与不屈精神,形式上也进行了创新改变,采用真挚深刻的独白,如《C小调第三十二号奏鸣曲》中177小节终止和弦落在弱拍上且休止符跟随其中,结束得轻盈短促,如同音乐家内心世界静谧美好的内在自省。所罗门曾在著作《晚期贝多芬》中评价这一时期的贝多芬为“超越古典主义”,英国当代音乐理论家巴里·库珀认为玩去贝多芬的作品“热烈激昂,但带有忧郁色彩”。代表作品有《D大调庄严弥撒》《第九交响曲》《福音曲》等等。

经典赏析

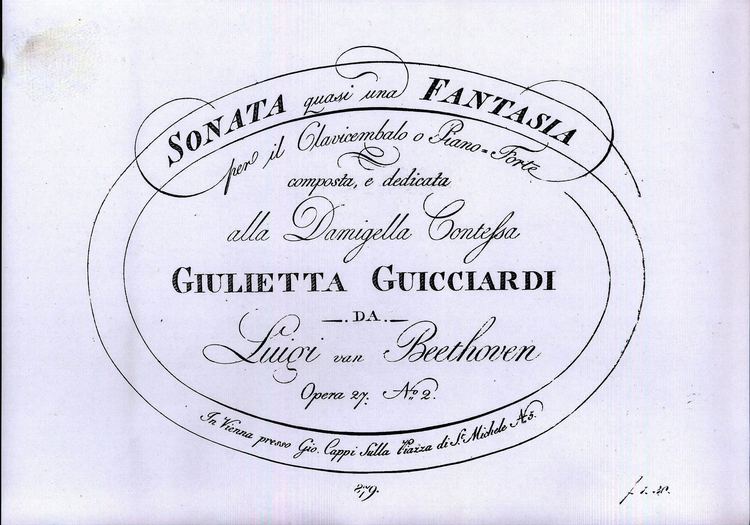

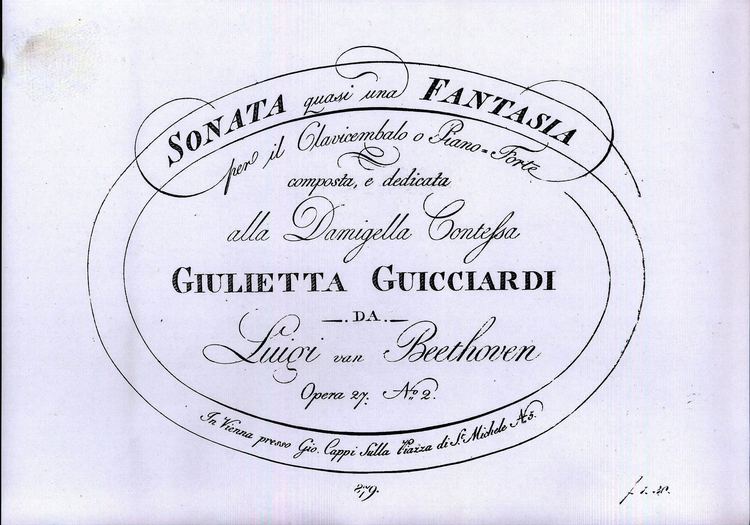

月光奏鸣曲

《月光变奏曲》,又称《降C小调第14号钢琴奏鸣曲》,由贝多芬于1801年为恋人奥地利伯爵小姐茱莉亚·圭恰迪妮所作。整体对传统“快板—慢板—小步舞曲或谐谑曲”的传统形式进行大胆创新,形成了个性的“幻想曲式奏鸣曲”,体现贝多芬的中期创作逐渐摆脱了18世纪的封建束缚,整体分为三个乐章,分别为升c小调慢板、降D大调小快板和升c小调激烈快板,是古典主义转向浪漫主义的代表性作品。《月光变奏曲》以同主音大小调写作完成调性转换的过程,抒发作者对于爱情的美好幻想和无法实现的残酷现实之间的冲突。

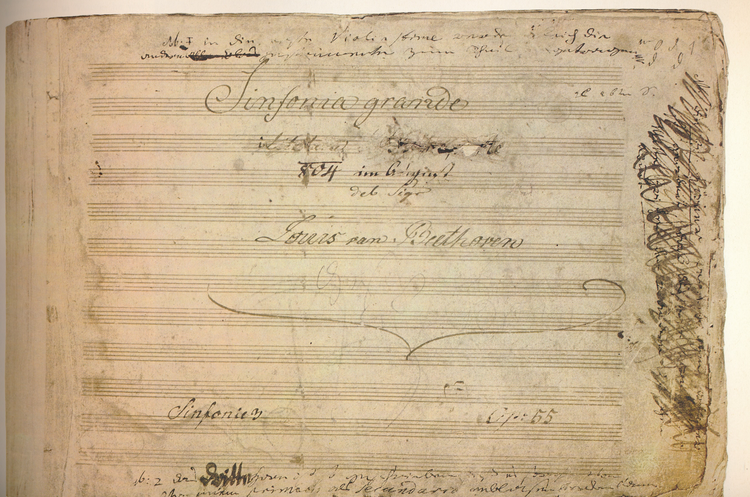

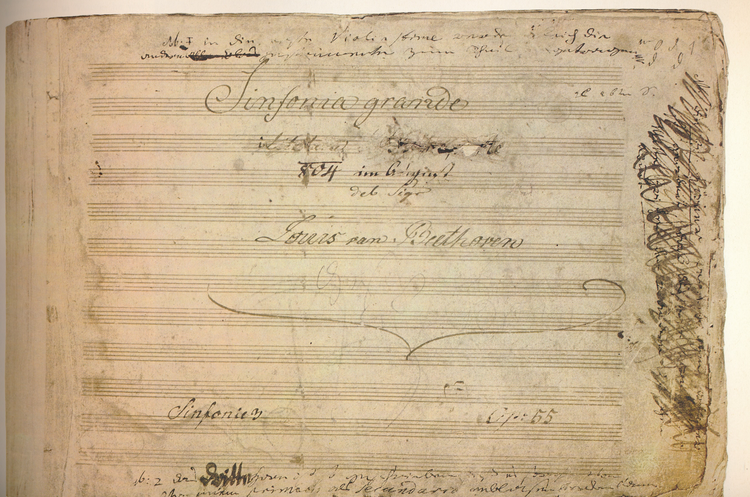

英雄交响曲

《英雄交响曲》(Sinfonia Eroica),又称《降E大调第3号交响曲》,由贝多芬于1803年至1804年创作,最初的创作目的是为了对拿破仑将军的行军魄力表示尊崇之情,贝多芬曾说“非常遗憾的是,我不能像精通音乐艺术那样精通战争艺术,否则我一定会征服他”,后因拿破仑称帝改名为《英雄交响曲》并献给了洛布科维茨(Lobkowitz)亲王。乐章为双管制管弦乐,共四个宏大规模的乐章,分别为快板奏鸣曲、c小调慢板乐章、“谐谑曲”快板乐章和双主题变奏曲终章,多采用强(f)力度乃至超强(fff)、突强(sf)来表现充沛情感,使用定音鼓强化音效效果,整体恢弘和谐,蕴含对战争痛苦的反叛与胜利凯旋的期盼。

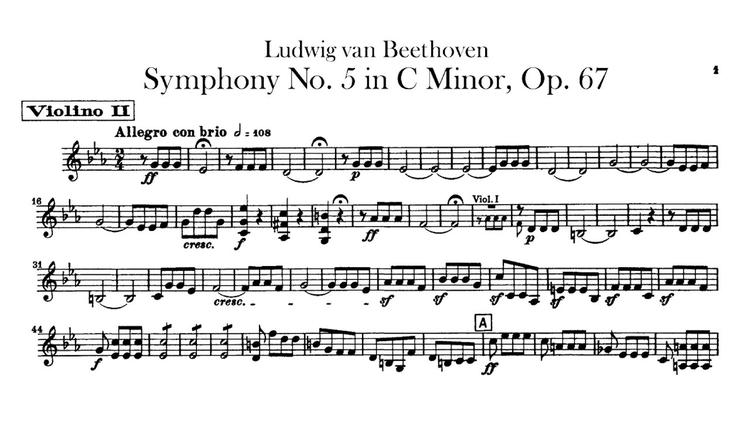

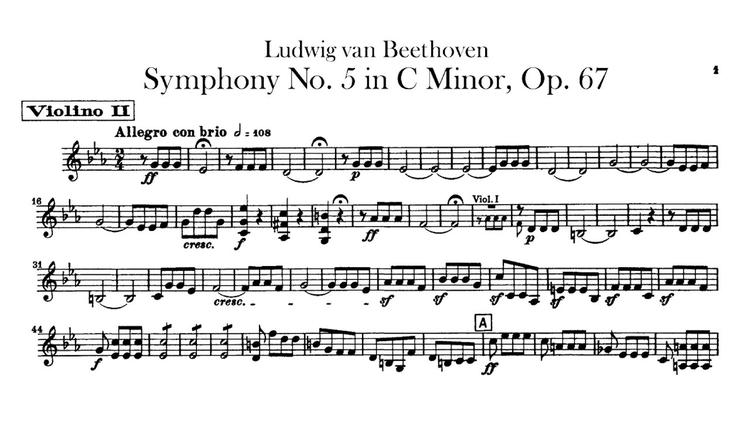

命运交响曲

《命运交响曲》即《C小调第5号交响曲》,创作于1804年至1808年初,这一阶段贝多芬经历了耳疾病痛与失恋痛苦的双重折磨,最终向命运发起抵抗,后人从贝多芬的创作动机出发将作品取名为“命运”。其中第一乐章为c小调奏鸣曲,开篇以4个“三长一短”的强势音符给人以强烈冲击,是第五交响曲的重要标志,副部融合降E曲调,展示部从f小调过渡至G大调,第三阶段再次采用c小调、f小调和降b小调,自激昂愤怒至迷茫痛苦,层层递进带动听众情绪,整体铺垫得当又富于冲突。交响曲以编排有序的四大乐章,体现了贝多芬本人对于自身命运的抵抗,也表现对法兰西政治压迫下德国革命的热情呼吁。

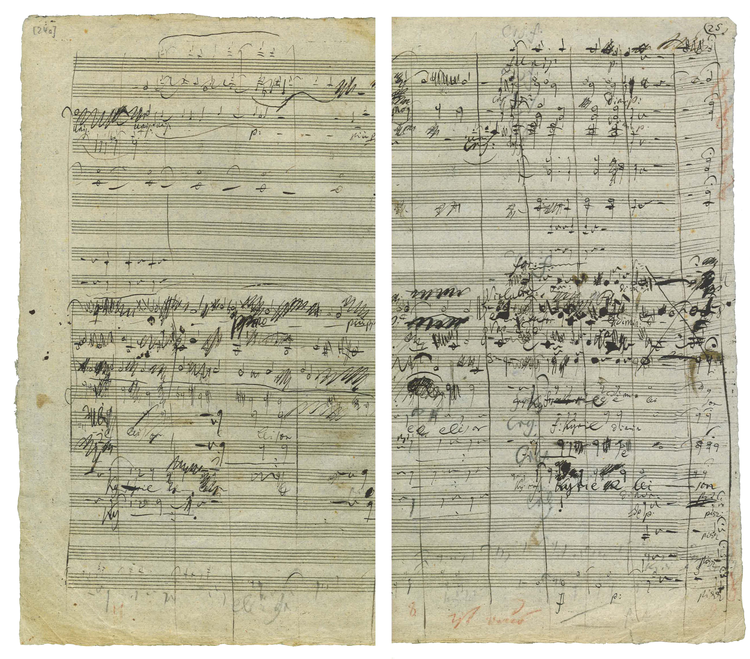

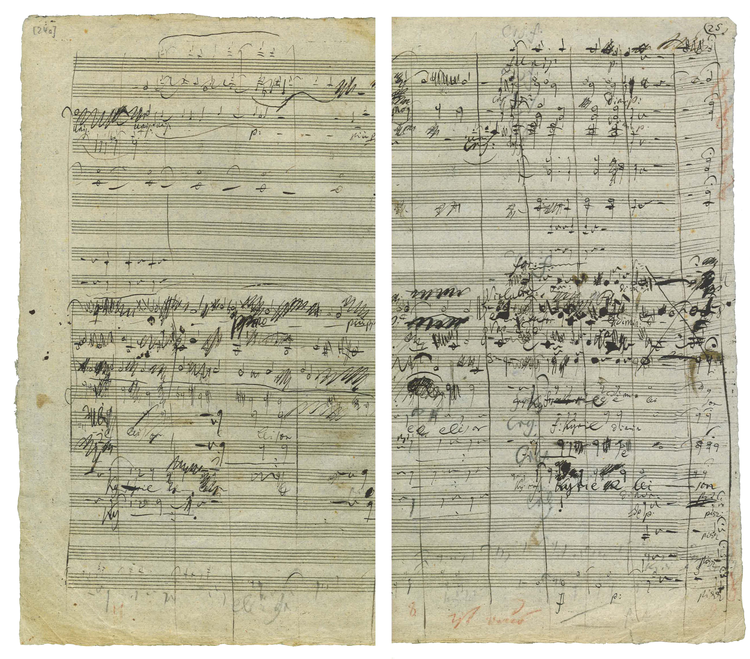

庄严弥撒

《庄严弥撒》,又称《D大调庄严弥撒大型交响曲》,是贝多芬1824年晚年时期的唯一一部大型宗教音乐作品,耗时五年创作,贝多芬称之为自己“最伟大的作品”。《庄严弥撒》为庆祝朋友鲁道夫升为主教而做,开篇采用慈悲经,由小提琴、管弦乐、男低音曲调为主,演唱虔诚的祈求,终章采用快板、女高音为主,表现心灵净化,整体批判性地继承了古典主义弥撒的创作形式,采用大量的仿古性段落,同时注重巴洛克时期的象征手法进行创新,如信经乐章第三部分“也信圣灵(Credo in Spiritum Sanctum)”的独立段落,体现贝多芬对古代宗教音乐的尊崇,同时超越单纯仿古音乐样本,浪漫主义式的个性化、想象性的情感表达,宣扬了宗教自然的神秘美丽、美好理想的固执坚守,呼吁人们追求自由、民主。

人物影响

艺术价值

贝多芬在世界音乐历史中占据重要地位,作为古典主义的代表性作曲家和浪漫主义的重要奠基人,由他创作的32首钢琴奏鸣曲被誉为钢琴艺术发展历史的“新约全书”。贝多芬的音乐创作注重将传统与时代文化相结合,他的音乐作品、艺术理念深刻影响了西方音乐艺术发展、推动了艺术形式的创新。贝多芬继承了海顿、莫扎特塑造的古典主义艺术风格,创造了典雅、平和、优美的音乐作品,如《G大调钢琴奏鸣曲》《降E大调钢琴奏鸣曲》等等,并不止步于此而是打破交响乐的固有程式和创作规则,创造个性化的独特音乐方式,他调整了奏鸣曲曲式结构,编排根据艺术需求突出节奏具体走向,注重踏板的灵活应用,提高了作品的感染力与表现力。后期作品更是通过变奏、回旋式混合等结构,强化音乐的英雄精神与情感传达,许多作品引用民歌旋律,具有民族性的文化内涵,以其无拘束、奔放情感的特征开启了浪漫主义的先河,由此可见贝多芬的一系列经典作品和不断创新的艺术理念,为19世纪的音乐家和后世的音乐发展做出了积极的指引。

人文精神

贝多芬生活在思想文化活跃变动的年代,其艺术作品蕴含深刻的人文精神,对当时19世纪艺术运动和后世的艺术创作产生了深远影响。贝多芬出生德国,其创作思想深受康德、黑格尔等德国古典美学思想的影响,“崇高”“自然”等哲学理念早就了其一生作品为理想信念、人类自由而做,包含对于大自然的敬畏和情感美的追寻。受法国大革命与启蒙运动的影响,贝多芬的艺术理念宣扬保护人性,反对封建主义、反对专制政权,强调人自身的平等、自由和博爱,这一题材音乐的体裁以交响乐与四重奏为主,其作品体现了强烈的人道主义精神,主张经过艰苦奋斗得到永恒的快乐,试图脱离古典主义的理性,传递感性浪漫的精神追求,《第二交响曲》《第四交响曲》《第五交响曲》等更是建构了伟大勇敢的英雄形象,传递敢于与命运做抗争的英雄精神与理想主义。

人物评价

后世纪念

遗址景区

故居

贝多芬故居(The Beethoven-Haus),又称贝多芬博物纪念馆,位于德国波恩市中心步行街的边缘,莱茵河附近,共有三层供游客参观。这座民居楼是波恩仅存的18世纪巴洛克房屋建筑,1770年12月贝多芬出生于顶层的阁楼。博物馆设有12个房间,超过100件展品帮助了解贝多芬历史、创作思想,包括贝多芬最终的钢琴、《月光奏鸣曲》和《田园奏鸣曲》原稿、半身像、硬币和奖章、曾用过的家具和乐器等重要物品,每年不定期同其他博物馆联合举办三场临时展出。作为贝多芬的出生地,波恩具有多处贝多芬的雕像,如旧市政厅明斯特广场前为纪念诞辰75周年而建的青铜雕像、莱茵河畔的贝多芬头像和贝多芬博物馆旁的半身像。贝多芬故居是德国的重要景点、全球最受欢迎的音乐博物馆之一,也是同类型博物馆中收藏贝多芬遗物最为齐全的场馆。

公墓

贝多芬的公墓处在维也纳中央公墓,位于第32a组的29号坟墓。贝多芬的尸体曾经搬运埋葬过三次,1888年由维也纳政府安葬于此,贝多芬位于舒伯特、勃拉姆斯和施特劳斯家族旁边,以示他特殊的艺术荣誉和人文价值,报刊报道这一事件为“在神职人员的祈祷声和阴沉的号角声中,柳树和金合欢树上响起鸟儿亲切的鸣叫声,给人留下了深刻的印象”。

活动与组织

贝多芬公民

贝多芬公民组织(BÜRGER FÜR BEETHOVEN)成立于1993年,是波恩地区最大的独立协会,旨在宣传和保护贝多芬的音乐及相关的波恩文化。“贝多芬公民”最初作为公民倡议而存在,目的是拯救波恩传统贝多芬音乐节,并成功助力波恩联邦市议会恢复一年一度的贝多芬音乐节。自2001年以来“贝多芬公民”创立和赞助了一系列贝多芬相关的音乐活动,如每年3月26日的讲座音乐会、贝多芬文化橱窗展览比赛活动、青年音乐比赛和明斯特广场贝多芬纪念碑揭幕仪式等等。2004年起,“贝多芬公民”通过投票形式选出年轻有为的艺术家代表并授予贝多芬戒指,交接仪式在贝多芬故居的慈善音乐会进行。2020年9月9日经波恩税务局批准,“贝多芬公民”成为免除税务的非赢利组织,现任主席为Manfred Jung,成员自愿加入并被授予“文化链接”公民奖。

贝多芬音乐节

德国波恩的贝多芬音乐节(Beethovenfest)是德国最古老、最重要的音乐节之一,最初由音乐家李斯特·费伦茨(Franz Liszt)于1845年创立,作为纪念贝多芬的音乐节日而存在,后已发展成为国际认可的重要协会,现任总监为斯蒂芬·沃尔特斯(Steven Walters),贝多芬音乐节每年8月至9月在波恩地区举行相关活动,活动主旨源于贝多芬作品《第九交响曲》欢乐颂中的崇高理想“人人皆兄弟”,以现代化的形式举行每年不同主题的音乐活动,邀请国际著名的音乐家参与,进而宣传贝多芬文化。2023年起,贝多芬音乐节组织启动了奖学金项目,帮助音乐家和乐队实现自由创作的可能。

贝多芬音乐厅

贝多芬音乐厅项目(Festspienlhaus beethoven)最初因德国波恩不具有与城市音乐价值相匹配的音乐厅而提出,2007年德国联邦议院提出启动“国家重大文化投资”资金赞助建设贝多芬音乐厅,2014年德国议会通过了音乐厅的可建设决定,德国邮政集团(Deutsche Post DHL Group)组织举行了贝多芬音乐节设计建设的投稿竞赛,最终戴维·奇普菲尔德(David Chipperfield Architects)、Kadawittfeldarchitektur和Valentiny hvp三个设计师团队的作品入围评选,原计划于2019年完工,然而2015年6月16日,贝多芬音乐厅项目因公众舆论未达成共识、缺乏城市建造组织内部团结等多重原因而宣告停止。

其他活动

咖啡馆

穆勒·朗哈特咖啡馆(Café Müller-Langhardt)是位于贝多芬出生地德国波恩的家族企业,创立自1913年,以售卖自制的甜品蛋糕和咖啡而闻名,2018年咖啡馆获得了由贝多芬公民协会(BÜRGER FÜR BEETHOVEN)组织的第18届橱窗展示大赛“贝多芬金奖”的一等奖,经过由市长、贝多芬公民主席组成的评审团评定,穆勒·朗哈特咖啡馆的橱窗以创意精心的设计展现了活动的主题“命运”,重点再现了贝多芬的失聪经历,成为了展示贝多芬文化咖啡馆的重要代表。

小行星1815

1932年1月27日,德国天文学家卡尔·威廉·莱因穆特在海德堡天文台(Karl Wilhelm Reinmuth)发现了一颗小行星,为纪念贝多芬将其命名为1815 Beethoven,临时编号1932CE1,小行星直径约30.598公里,轨道偏心率为0.19,相对黄道倾角为3°,每五或六年绕太阳运转一周,是碳质F型小行星。

诞辰250周年

2020年是贝多芬诞辰250周年,全球范围内开展了诸多纪念贝多芬的音乐活动。贝多芬周年纪念组织(Beethoven Jubiläums GmbH)在联合国教科文组织“重新发现贝多芬”的活动下推出了多达300个相关项目,包括发行纪念邮票、举行“BTHVN on Tour”巡回展览、贝多芬音乐节等等,目的在于增加人们对于贝多芬作品的关注,加强对相关音乐项目的财政支持。同时该组织与联合国气候变化秘书处(UNFCCC)共同合作发起了“田园项目”,负责人Elvin Ruić称贝多芬的《第六交响曲》以田园为主题,是对造物主的赞颂,也是对保护自然的呼吁,主张在气候变化中重新思考人与自然的关系。12月15日,中国上海人民广播电台“经典947”频道联合阿基米德和话匣子FM软件,举行了全球同步直播长达16小时的“贝多芬在中国”马拉松音乐会,以嘉宾访谈、现场演奏、音视频赏析三者相结合的形式进行,邀请近60位海内外音乐家共同完成。

衍生作品

书籍

出版时间 | 名称 | 作者 | 出版社/出品方 |

1927 | 《贝多芬传》 | 罗曼·罗兰(Romain Rolland) | 浙江出版集团数字传媒有限公司 |

1936 | 《贝多芬的精神发展史》 | J·W·N·沙利文(J. W. N. Sullivan) | 克诺夫出版社(Alfred A. Knopf) |

1964 | 《贝多芬:阿多诺的音乐哲学》 | 狄奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno) | 苏尔坎普出版社(Suhrkamp Verlag) |

1992 | 《贝多芬:音乐与生活》 | 刘易斯·洛克伍德(Lewis Lockwood) | 诺顿公司(WW Norton & Co) |

2020 | 《贝多芬传:磨难与辉煌》 | 扬·斯瓦福德(Jan Swafford) | 浙江大学出版社 |

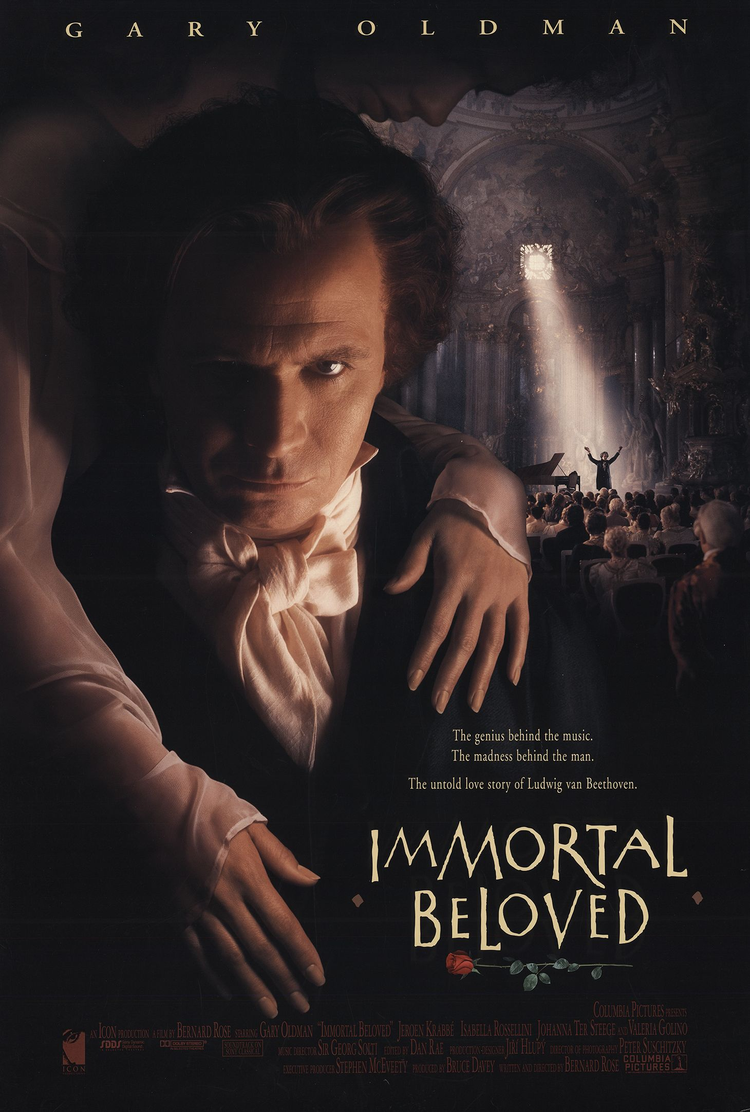

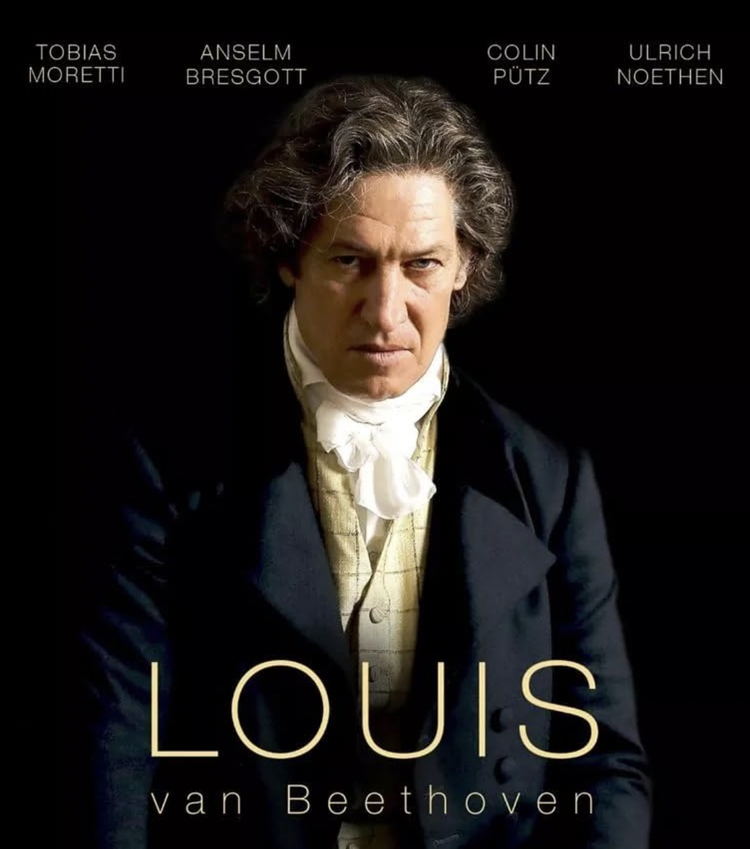

影视

类型 | 时间 | 名称 | 演员/导演 | 相关图片 |

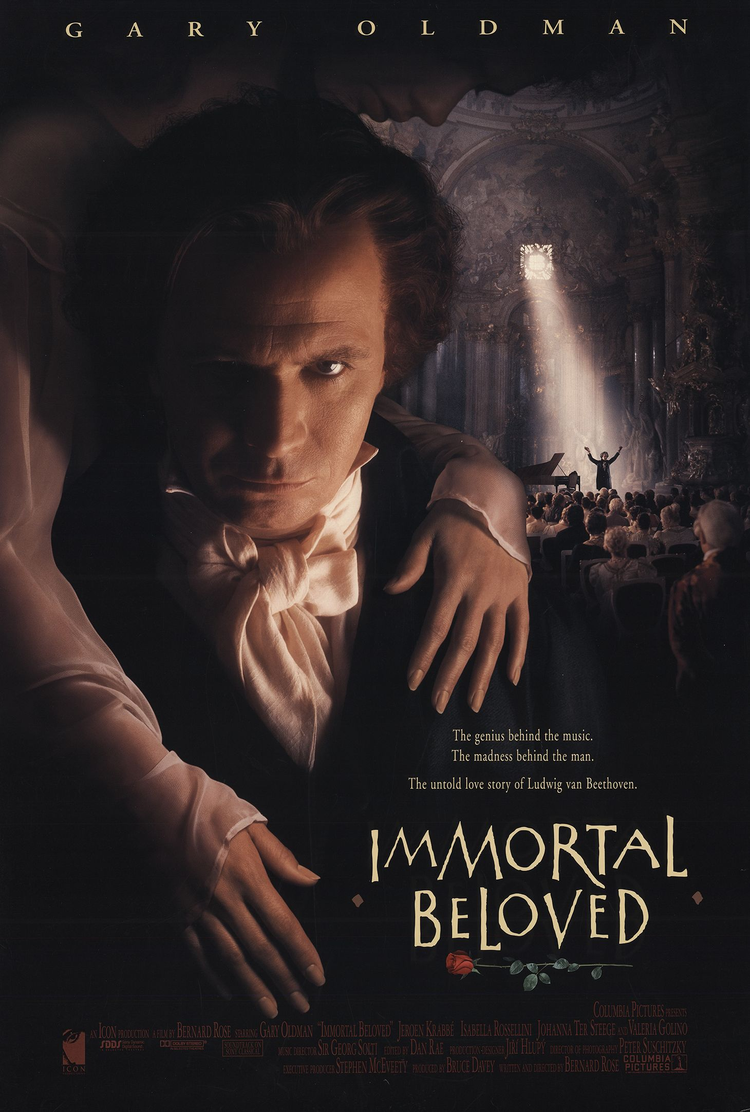

电影 | 1994 | 《不朽真情》 | 盖瑞·奥曼(Gary Leonard Oldman) |

|

2006 | 《复制贝多芬》 | 艾德·哈里斯(Ed Harris) |

|

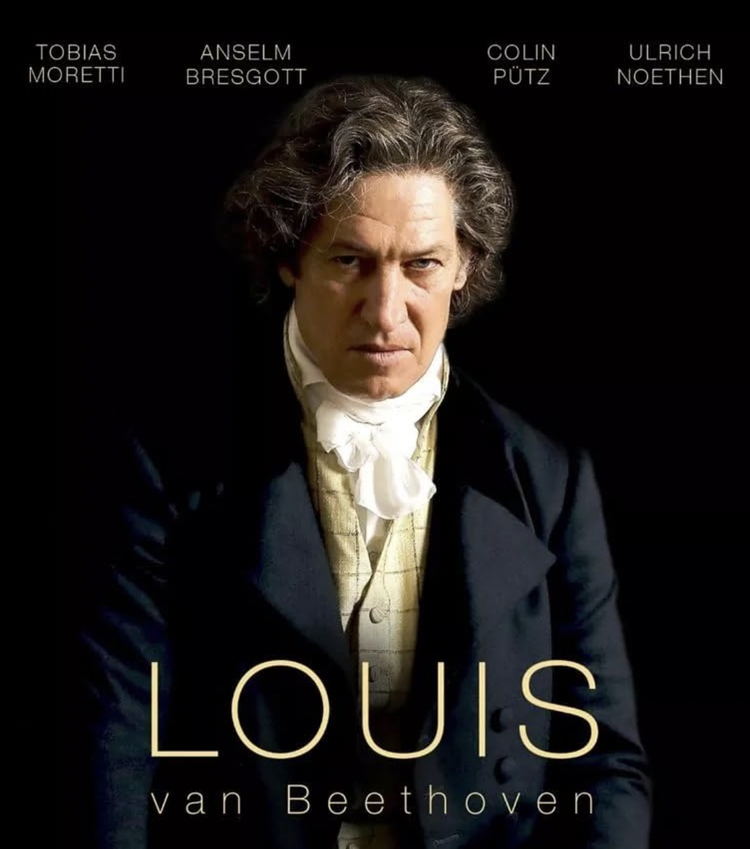

2020 | 《路德维希·凡·贝多芬》 | 托比亚斯·莫雷蒂(Tobias Moretti) |

|

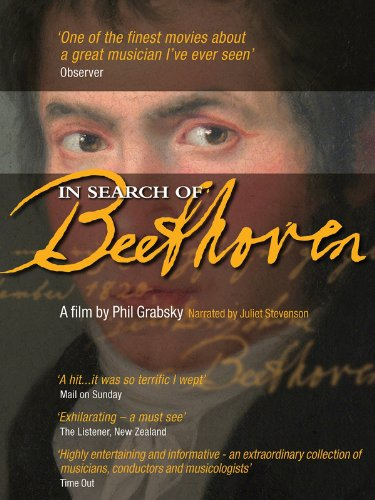

纪录片 | 2009 | 《寻找贝多芬》 | 菲尔·格拉布斯基(Phil Grabsky) |

|

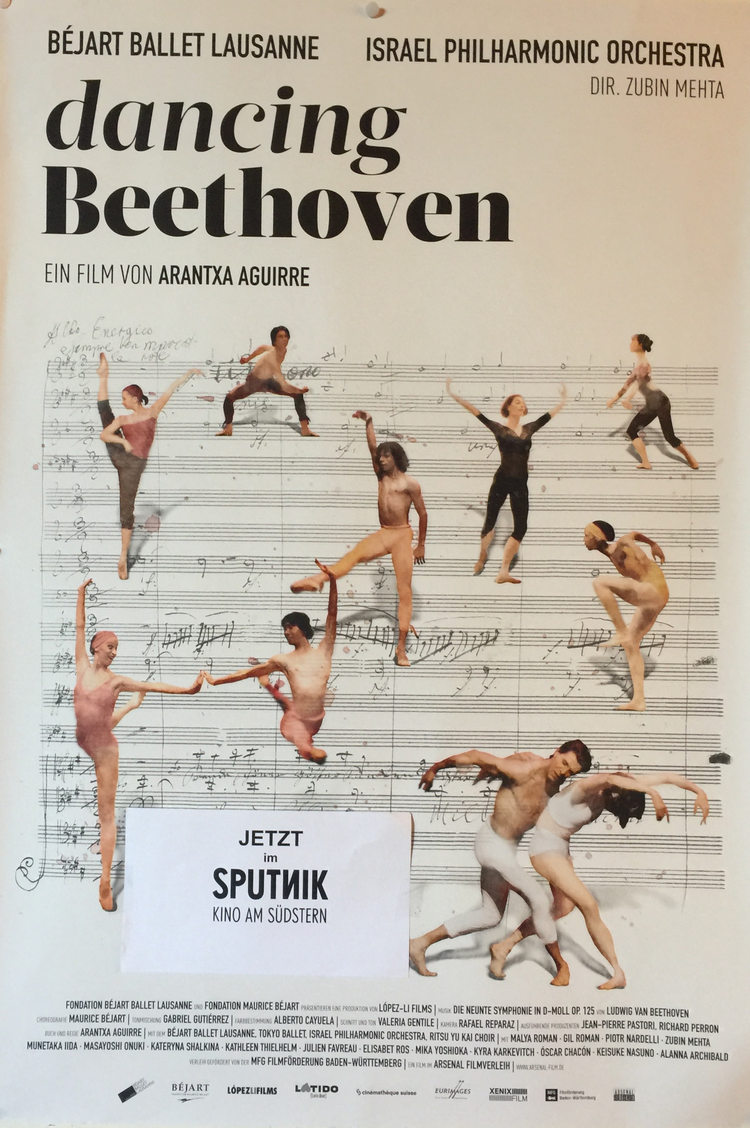

2016 | 《伴随贝多芬起舞》 | 亚兰塔·阿吉雷(Arantxa Aguirre Carballeira) |

|

人物轶事

死因

历史记录

根据贝多芬生前的病例记录,在他临终前曾经历了近4个月食欲不佳、体重下降、口渴腹泻、多处身体部位水肿等症状。1826年12月1日为病逝前最后一次病理记录,Andreas Wawruch医生根据其冷颤发热、腹痛咳血、呼吸困难等初期症状,判断他为肺炎,后期症状不断加重,出现可触及质硬结节、黄疸、严重水肿等情况,先后进行了4次腹腔穿刺,第一次引出腹水量达到了10升多,因伤口严重只可躺着疗养,遭受蚊虫困扰,最终昏迷去世。1827年3月27日,当时著名的维也纳病理学家瓦格纳医生(Johann Wagner)在贝多芬的住所内进行了解剖尸检,结果显示整体肌肉萎缩,全身存在黑色淤点,具有肝硬化的明显特征,包括腹部肿胀,肝脏的器官坚硬、充斥结节且严重萎缩,此外听力严重受损。

后世研究

根据BBC制作的纪录片《解剖贝多芬》,贝多芬生前几乎一直遭受病痛的折磨,英国神经外科医生列举了贝多芬所拥有的全部疾病,包括肠炎、大肠激躁症、剧烈腹泻、惠氏病(Whipple's disease)、慢性抑郁症、汞中毒和疑病性神经症,其中许多病因都源于过度摄入酒精,18、19世纪因饮用水水质不佳,社交场合往往用葡萄酒替代,同时葡萄酒制作商多采用含有铅的酒桶进行发酵制作,严重导致了贝多芬的铅中毒和其他症状。部分学者认为贝多芬的耳部疾病可能由先天性梅毒导致,引发了头痛、发烧、肠胃疾病等一系列问题,然而缺乏结论性证据。美国《当代生物学》期刊发表了研究人员关于贝多芬死因的观点,根据贝多芬头发中的基因检测结果表明,贝多芬可能死于肝病,并且曾经感染过乙肝病毒。

性格

贝多芬性格多变且古怪,给人留下秉性暴躁、沉迷自我、抑郁寡欢、不善交际、不修边幅和有疑病性神经症(Hypochondriasis)的印象。艺术创作方面,贝多芬不卑不亢,重视艺术家的自豪与尊严,绝不容许任何人侵犯他崇高的品格。作为一名自由职业音乐家,贝多芬不认为贵族的身份高贵和财务自由使他们优于自己,但是他认为与贵族之间的交往一直是平等的,他从不被赞助人对创作自由的限制感到无可奈何,始终听从自己内心想法进行创作。他曾在信件中提及对皇室贵族的态度,语气轻蔑鄙夷,“君王和公卿尽可组成教授与政务参赞,尽可赏赐他们头衔与勋章;但他们不会成为伟大的人物,无法塑造超脱世俗的心灵”,认为他们只是一个空洞的外壳,没有深刻的思想内涵。

爱情

贝多芬终身未婚,一生不断钟情于他人,倾力沉浸在爱情中,然后不断面对幻想的破灭。在波恩期间,埃勒奥诺雷·冯·布罗伊宁成为贝多芬的初恋,她是布罗伊宁家族教授的小女儿,贝多芬的钢琴学生,后因贝多芬的多变的情绪而发生争吵,此后再未见面。1794年,贝多芬在维也纳同女歌手玛格达莱娜陷入爱情,贝多芬喜爱她优秀的嗓音与艺术魅力,然而因他时而疯狂的行径和些许丑陋的外貌,求婚后遭到了拒绝。1799年至1800年,贝多芬再次爱上自己的钢琴学生,伯爵小姐约瑟菲娜·布伦瑞(Josephine von Brunsvik),尽管贝多芬表明自己的感情并希望建立亲密关系,但她听从家庭安排嫁给了经济富裕且社会地位相当的伯爵。1800年至1801年,贝多芬同奥地利伯爵小姐茱莉亚·圭恰迪妮产生短暂恋情,朱莉亚通过布伦瑞克家族的介绍成为贝多芬的钢琴学生,然而后期由于贝多芬的耳朵疾病,他自卑不安的负面情绪经常出现,内心孤独且打算放弃生命,最终导致了两人结束这段关系,在此期间贝创作了《月光奏鸣曲》,以缓慢、轻快、激烈三段的“幻想式”奏鸣曲结构,表达自己对另一半的爱恋与彼此未来的悲伤。贝多芬始终相信并渴望爱情的美好,他曾在信件中写道“我爱你,像你爱我一样,我的思想一齐奔向你,有时是快乐的,随后是悲伤的,问向命运,问它是否还有接受我们愿望的一天”“我只能同你一起生活,否则我将无法过活。”

注释

[a]比利时地区的两大主要民族之一,属于白种人

[b]意大利语Cantata,于17世纪发源自意大利,它是巴洛克时期的重要音乐体裁

[c]仅列举重要人物

[d]仅列举完结的重要作品

[e]又称《田园交响曲》

[f]又称《维多利亚之战》

[g]又称《庄严弥撒》

[h]仅列举部分书信

[i]即c小调第五交响曲

[j]原文“Alle Menschen werden Brüder”