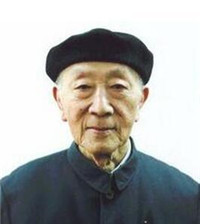

简介

黄昆主要从事于固体物理理论、半导体物理学等方面的研究,是中国半导体物理学研究的开创者之一。黄昆提出了稀固溶体的X-光漫散射理论和晶体光学振动的唯象方程,预见了晶体光学声子和电磁场的耦合振动模式,提出并发展了由晶格弛豫引起多声子跃迁理论,提出了有效解决半导体超晶格光学振动模型。其研究成果先后荣获国家自然科学奖三等奖、国家自然科学奖二等奖、陈嘉庚科学奖数理科学奖、何梁何利基金科学与技术成就奖、国家最高科学技术奖等奖项。

此外,黄昆与玻恩合著的《晶格动力学理论》成为晶格动力学领域的第一部权威专著和标准参考文献。

人物生平

早年与教育经历

1919年9月2日,黄昆出生于北京市,祖籍浙江嘉兴,母亲贺延祉为人严肃认真,对黄昆少年时期成长有很大影响,家中排行老四,先后就读于北京师范大学附属小学、上海光华小学。1932年,黄昆随家迁往北平,插班进入燕京大学附属中学初二,半年后,转入北京通县潞河中学,并且黄昆的高中三年成绩始终是全班第一。

1937年,黄昆通过潞河中学的保送考试进入燕京大学,大学期间,黄昆开始自主学习量子力学,1941年,在自学的基础上完成了毕业论文《海森堡和薛定锷量子力学理论的等价性》,获得了燕京大学物理系学士学位以及金质奖章,同年,前往昆明西南联合大学任助教。

1942年,黄昆考入昆明西南联合大学,师从吴大猷攻读理论物理系硕士学位,与杨振宁、张守廉并称为西南联大“三剑客”。1944年,黄昆完成了毕业论文《日冕光谱线的激起》,获北京大学硕士学位,同年,前往昆明天文台任助理研究员。

1945年,黄昆在通过第八届“庚子赔款”留英公费生后,前往英国布里斯托大学,师从莫特教授研究现代固体物理学,攻读博士学位。1946年9月,黄昆发表了论文《稀固溶体的X光漫散射》,提出了固体中杂质缺陷导致X光漫射的理论,开创了X射线研究的新领域,这种漫散射系统理论被证实后以黄昆的姓氏命名为“黄散射”,1947年,黄昆完成论文《金银稀固溶体的溶解热和电阻率》,此外,在英国布里斯托大学期间,黄昆还完成了《轻核的束缚能》与《若干金属的表面自由能》两篇论文,5月,黄昆前往英国爱丁堡大学物理系,与诺贝尔奖获得者玻恩合作完成了《晶格动力学理论》。

1948年,在时任英国利物浦大学理论物理系主任佛罗利希的聘请下,黄昆前往利物浦大学理论物理系进行博士后研究,1950年,黄昆与Avril Rhys发表论文《F中心的光吸收与无辐射跃迁理论》,其中首次提出多声子的辐射和无辐射跃迁的量子理论,即“黄—里斯理论”,1951年,黄昆首次提出了晶体中声子与电磁波的耦合振荡模式及有关的基本方程。经拉曼散射实验证实后,声子与电磁波的耦合振荡模式被称为电磁声子,后来发现其他物质振动也有类似的与电磁波的耦合振荡模式,便统称为极化激元;此外,黄昆所发现的基本方程即“黄方程”,同年,在饶毓泰的邀请下,黄昆转道香港回国。

工作与科研经历

黄昆回国后,前往北京大学物理系任教,1952年,院系调整后,原北京大学、清华大学、燕京大学三校物理系的大部分和清华大学地质地理气象系的气象部分合并成北京大学物理系,黄昆担任普通物理教研组副主任,4月,黄昆与里斯结婚。1953年,北京大学设立固体物理教研室,1954年,黄昆被任命为固体物理教研室主任,与叶企孙等人开设了固体概论等课程。1954年,黄昆与玻恩合著的《晶格动力学理论》在牛津出版社发表,1955年,当选为中国科学院数理学部委员(院士)。1956年,黄昆以《晶格动力学理论》获中国科学院自然科学奖三等奖,同年,黄昆在国家十二年科学技术发展规划中参与制定了《发展计算技术、半导体技术、无线电电子学、自动学和远距离操纵技术的紧急措施方案》,并被任为北京大学物理系半导体物理教研室主任以及北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学和吉林大学五校联合举办的半导体专业主任,学界将该专业称为“半导体的黄埔军校第一期”。1957年,黄昆加入九三学社,1958年,黄昆与谢希德合著《半导体物理学》并由科学出版社出版,次年,加入中国共产党,被评为中央国家机关优秀党员与全国劳动模范。1960年,黄昆任北京大学物理系副主任,主持科学研究工作,1962年,黄昆与谢希德联合提出加强我国固体能谱基础研究的建议,次年,开始筹建北京大学能谱研究室和实验室。1966年,文化大革命开始,1969年,黄昆到北大电子仪器厂(代号北大200号)参加劳动,后参加半导体器件生产和教学。1

1977年,黄昆离开北京大学,前往并担任中国科学院半导体研究所所长,1978年,当选为中国人民政治协商会议第五届全国委员会常务委员,并前往美国与瑞典签订了双边学术交流协议。1979年,在萨拉姆的邀请下,黄昆带领中国物理学家代表团第一次访问意大利国际理论物理中心,作了多声子迁跃的综述报告,1980年,黄昆建立了统一绝热近似与静态耦合的理论,先后被国际深能级会议与第十五届国际半导体会议邀请,在国际上引起重视,同年,当选为瑞典皇家科学院国外院士,并在中国倡导半导体超晶格微结构研究。1983年,黄昆担任中国科学院半导体研究所荣誉所长,1985年,当选为第三世界科学院院士,开始从事于半导体超晶格物理研究,并在半导体超晶格量子阱的电子态、激子态、光学声子模式、拉曼散射等领域有所建树,1988年,黄昆与朱邦芬合作建立关于半导体超晶格中光学声子模式的“黄-朱模型”,提出并发展了关于半导体超晶格光学振动的理论,此外,两人提出了国际上第一个系统的多量子阱和超晶格中光学声子拉曼散射微观理论,3月,开始筹建半导体超晶格微结构国家重点实验室。1993年,黄昆以《半导体超晶格的电子态与声子模理论》获国家自然科学奖二等奖。1995年,被陈嘉庚科学奖基金会授予陈嘉庚科学奖数理科学奖。

患病、建议与逝世

1999年,黄昆患巴金森氏病,《黄昆论文选暨评注》作为新加坡世界科学出版社的“世界科学20世纪物理学丛书”之一出版。2000年,黄昆担任第17届国际拉曼光谱学大会的国际科学顾问委员会主席,被授予香港科技大学授予名誉博士学位,2001年,黄昆与甘子钊等院士,联名向国家领导部门建议发展我国的纳米电子科学与技术。2002年2月1日,黄昆获2001年度中华人民共和国最高科学技术奖,2003年,黄昆被评为“感动中国2002年度人物”之一。

2005年7月6日16时18分,2001年度国家最高科学技术奖获得者、世界著名物理学家黄昆院士因病医治无效在北京逝世,享年86岁;12日,贺国强等同志在八宝山革命公墓礼堂为黄昆院士送行。

社会任职

时间 | 职务 |

1941年 | 昆明西南联合大学助教 |

1944年 | 昆明天文台研究员 |

1951年 | 北京大学教授 |

1953年 | 《物理通报》副主编 |

1954年 | 北京大学物理系固体物理教研室主任 |

1956年 | 北京大学物理系半导体物理教研室主任 |

1960年 | 北京大学物理系副主任 |

1964年 | 中华人民共和国第三届全国人民代表大会代表 |

1977年 | 中国科学院半导体研究所所长 |

1978年 | 中国人民政治协商会议第五届全国委员会常务委员会委员 |

1983年 | 中国科学院半导体研究所荣誉所长 |

1985年 | IUPAP半导体分会委员 |

1987年 | 中国物理学会理事长 |

1992年 | 第21届国际半导体物理大会程序委员会主席 |

2000年 | 第17届国际拉曼光谱学大会国际科学顾问委员会主席 |

—— | 中国科学院数理学部常委 |

参考资料: |

主要成就

科研成果

黄散射:1945年,在进入英国布里斯托大学,黄昆选择了导师莫特教授所给的论文题目“稀固溶体的X光衍射问题”,1946年9月,黄昆完成了“稀固溶体的X光漫散射”研究,相关论文发表在《英国皇家学会录A》,提出了固体中杂质缺陷导致X光漫射的理论,开创了X射线研究的新领域,1967年,该理论在被实验所证实命名为“黄漫散射”,简称为“黄散射”,成为研究固体中杂质状态的重要依据,利用黄漫散射强度分布,可以推导出点缺陷的结构,从而发展为一种能直接研究晶体中微观缺陷的实验手段。

黄方程:1948年,在时任英国利物浦大学理论物理系主任佛罗利希的聘请下,黄昆前往利物浦大学理论物理系进行博士后研究,1951年,黄昆首次提出晶体中声子与电磁波的耦合振荡模式及有关的基本方程,于1963年被拉曼散射实验所证实,被命名为电磁声子,后来发现其他物质振动也有类似的与电磁波的耦合振荡模式,统称为极化激元,现在极化激元已经成为分析固体某些光学性质的基础,该基本方程被称为“黄方程”。

黄-里斯理论:1950年,黄昆与Avril Rhys发表论文《F中心的光吸收与无辐射跃迁理论》,其中首次提出多声子的辐射和无辐射跃迁的量子理论,即“黄—里斯理论”。该理论先后在 60年代和70年代被实验所证实;此外,黄昆等证明,由于晶格弛豫,电子跃迁过程中振动量子数可以任意改变,而跃迁几率不为零,该概念奠定了固体中束缚在杂质和缺陷上的局域电子态跃迁理论的基础,是现代多体理论中“Mahan 奇异性”和“正交灾难”的先驱。1979年,黄昆发现康登近似实质上是把跃迁计算中的一阶微扰与包含高阶微扰的晶格弛豫混合并用,并且证明消除这种不自洽性后,绝热近似与静态耦合在一级近似下是等价的,从而澄清了30年来无辐射跃迁理论中曾出现的混乱,1980年以后,黄昆先后建立了统一绝热近似与静态耦合的理论,提出了多声子多频模型。

黄-朱模型:1986年底,黄昆与朱邦芬开始合作研究量子阱中热电子被光学声子散射几率问题,1987年,基于黄昆在20世纪50年代年提出的偶极振子模型与连续介电模型,黄昆与朱邦芬设计了一个与宏观介电模型完全相容但包含色散的“偶极子超晶格”模型,并在该模型的基础上给出了超晶格中光学振动模式与静电式的近似解析表达式,国际上将此关于准二维系统光学声子的理论模型称为“黄-朱模型”。

主要论文

朱邦芬所著《黄昆》中共收录黄昆71篇论文,根据期刊水平及重要性,简列以下15篇论文:

时间 | 论文名称 | 刊载于 | 主要著者 |

1946年 | Wave Function for the Ground State of Lithium. | Phys.Rev. | K.Huang. |

1947年 | X-rayReflexions from Dilute Solid Solutions | London:Proc.Roy.Soc. | K.Huang. |

The Binding Energies of Very Light Nuclei | London:Proc.Roy.Soc. | H.Frohlich,K.Huang. |

1949年 | On the Quantum Mechanical Treatment of the Optics of Crystal Lattices | Proc. Cambridge Phil. Soc. | K.Huang. |

Lattice Theory of Dielectric and Piezoelectric Constants in Crystal | Phil. Mag. | K.Huang. |

1950年 | On the Atomic Theory of Elasticity. | London: Proc. Roy. Soc. | K.Huang. |

1951年 | Lattice Vibrations and Optical Waves in Ionic Crys-tals | Nature | K.Huang. |

1958年 | Theory of Polarons | 物理学报 | 黄昆 |

1980年 | 多声子复合理论中绝热近似是否失效的问题 | 半导体学报 | 黄昆 |

无辐射跃迁的绝热近似和静态耦合理论 | 中国科学 | 黄昆 |

1989年 | 多量子阱的声子拉曼散射理论 | 固体电子学研究与进展 | 黄昆、朱邦芬、汤蕙 |

多量子阱中激子作为中间态的拉曼散射微观理论 | 固体电子学研究与进展 | 黄昆、朱邦芬、汤蕙 |

1990年 | Microscopic Theory of Optical Phonon Raman Scattering in Quantum Well System | Phys.Rev. | K.Huang,B.F.Zhu,H. Tang. |

1995年 | Lattice Dynamics in Semiconductor Superlattices | 自然科学进展 | K.Huang |

Reply to Distribution Functions and BalanceEquations of Drifting Electrons in an Electric Field | Phys. Rev. | K.Huang,X.G. Wu. |

出版著作

时间 | 著作名称 | 出版社 | 主要著者 |

1954年 | Dynamical Theory of Crystal Lattices | Oxford University Press | M.Born,K.Huang |

1958年 | 《半导体物理学》 | 科学出版社 | 黄昆、谢希德 |

1959年 | 《半导体物理发展概况的介绍》 | 高等教育出版社 | 黄昆 |

1966年 | 《固体物理学》 | 人民教育出版社 | 黄昆 |

1977年 | 《晶体管-晶体管数字集成电路》 | 科学出版社 | 黄昆、何红星、赵宝瑛 |

1979年 | 《半导体物理基础》 | 科学出版社 | 黄昆、韩汝琦 |

1989年 | 《半导体物理进展与教学--纪念我国 半导体专业创办30周年》 | 高等教育出版社 | 黄昆、谢希德 |

2000年 | Selected papers of Kun Huang with Commentary | Singapore: World Scientific | K.Huang |

参考资料: |

荣誉与奖项

奖项

时间 | 获奖奖项 | 获奖项目 | 授予单位 |

1956年 | 中国科学院自然科学奖三等奖 | 《晶格动力学理论》 | —— |

1984年 | 中国科学院科技进步一等奖 | 《多声子无辐射跃迁的绝热近似和静态耦合理论》 | 中国科学院 |

理论物理弗雷曼奖 | —— | 英国圣母玛利亚大学 |

1989年 | 中国科学院自然科学一等奖 | 《超晶格电子态理论》 | 中国科学院 |

1990年 | 中国科学院自然科学二等奖 | 《半导体超晶格和量子阱的光学声子模和弗洛里希作用势》 | 中国科学院 |

1993年 | 国家自然科学奖二等奖 | 《半导体超晶格的电子态与声子模理论》 | 中华人民共和国国务院 |

1995年 | 何梁何利科学技术成就奖 | —— | 何梁何利基金会 |

中国科学院自然科学二等奖 | 《半导体超晶格量子阱声子拉曼散射微观理论》 | 中国科学院 |

陈嘉庚数理科学奖 | —— | 陈嘉庚科学奖基金会 |

1996年 | 国家科技进步奖二等奖 | 《固体物理学》 | 中华人民共和国国务院 |

2001年 | 国家最高科学技术奖 | —— | 中华人民共和国国务院 |

参考资料: |

荣誉

时间 | 荣誉名称 |

1955年 | 中国科学院物理学数学部委员(院士) |

1980年 | 瑞典皇家科学院聘为外籍院士 |

1984年 | “卓越的外国学者”称号 |

1985年 | 第三世界科学院院士 |

2002年 | 感动中国年度人物 |

参考资料: |

人才培养

黄昆等人在教学过程中,建立了有中国特色的普通物理教学体系,强调立论要严谨、物理图像要清晰、讲授要深入浅出,在备课方面,黄昆在讲授普通物理,每周上6个学时,却要用50到60小时来备课;在授课方面,黄昆保持了“假定听讲人对所听问题一无所知且又反应较慢”以及“无论讲过多少次,每次都要重新备课”的原则。1951年,黄昆回国并在北京大学物理系任教,在院系调整后,先后从事普通物理、固体物理和半导体物理的教学工作,并编著了《固体物理学》《半导体物理学》等教材,1956年,任北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学和吉林大学五校联合举办的半导体专业主任,并于1957年和1958年培养出200多名首批半导体专业毕业生,以及曹昌祺、秦国刚、甘子钊、夏建白、强元擎、任尚元、蒋翔六、顾宗权等人才。

其中,秦国刚,1961年研究生毕业于北京大学物理系,2001年当选为中国科学院院士,长期从事半导体材料物理研究,对光致发光提出量子限制-发光中心模型以及设计并研制出一系列硅基电致发光新结构;夏建白,1965年研究生毕业于北京大学物理系,2001年当选为中国科学院院士,在低维半导体微结构电子态的量子理论及其应用方面进行了系统的研究。

2005年4月21日,经中华人民共和国科学技术部批准,设立“黄昆固体物理和半导体物理科学研究奖”,5月21日,黄昆奖第一次理事会扩大会议在中科院半导体所举行。2019年,由北京科技大学和中科院半导体所联合培养本科生的“黄昆班”挂牌,郑厚植院士担任特聘教授及教学指导委员会主任。

人物关系

称谓 | 姓名 | 简介 |

父亲 | 黄子美 | 名激,曾是中国银行的高级职员 |

母亲 | 贺延社 | 毕业于北京女子师范大学,曾在银行工作 |

伯父 | 黄子通 | 曾在燕京大学任哲学系教授 |

妻子 | 李爱抚 | 英文名Avril Rhys,曾与黄昆共同提出“黄-里斯理论” |

大姐 | 黄宣 | —— |

大哥 | 黄燕 | —— |

二哥 | 黄宛 | 著名心脏内科专家,曾任中国人民解放军总医院心脏内科主任,担任过多位国家领导人的医疗组成员 |

儿子 | 黄志勤 | —— |

好友 | 杨振宁 | 物理学家,是美国国家科学院院士、巴西科学院院士等,以提出“弱相互作用中宇称不守恒原理”获得1957年诺贝尔物理学奖 |

参考资料: |

轶事

擅长英文

黄昆的英文极好,阅读了大量的英文小说,尤其是各类侦探小说与惊险小说,与他合著《晶格动力学理论》一书的诺贝尔物理学奖金获得者马克斯・玻恩在他的自传《我的一生》中也曾写道:“令人惊异的是,一个中国人能够如此流利而正确地撰写欧洲文字。”

争论问题

1942年,黄昆考取了西南联大理论物理系的研究生,与杨振宁、张守廉同班同寝,三人常因为物理学等各种问题争论不休,杨振宁在提及这段经历的时候曾说:“我一生中最重要的一年,不是在美国做研究,而是当时和黄昆同住一舍的时光……正是这些争论,使我找到了科研的感觉。”

毅然回国

1947年4月1日,黄昆在给杨振宁的信中写道:“当我有时告诉人我一两年后回国,他们常有疑讶的表现,似乎奇怪为什么我不想在这orderly(秩序井然),secure(安全)的地方住下来而要跳入火坑。虽然我难以想像我们一介儒生怎样能影响多少国运……但我们如果在国外拖延目的只在逃避,就似乎有违良心。我们衷心还是觉得,中国有我们和没我们,makes a difference。”1951年,黄昆在收到饶毓泰的来信后,转道香港回国。

生活朴素

1986年,黄昆申请了“固体能谱理论”项目,三年共申请经费2万元,朱邦芬曾说:““黄昆先生这辈子就申请过这一次国家自然科学基金,他特别珍惜国家的钱,但花自己的钱却不太在乎。”此外,黄昆居住在70平米小三室的单元房子里,地面是水泥砖,没有任何铺设,直到中科院分给黄昆一套五间的院士房,但在也只是黄昆去世前两年入住了。在黄昆去世后,李爱扶马上就搬回了中关园,直到2013年去世。

影响与评价

1954年,《晶格动力学理论》出版后,玻恩在序言中说:“本书之最终形式和撰写应基本上归功于黄昆博士。”此外,玻恩在写给爱因斯坦的信中提到黄昆:“他是一位热忱的共产主义者,当他听到毛泽东战胜蒋介石的消息时,就想回国参加正在进行的一切事情。”以及“书稿内容现在已经完全超越了我的理论,我能懂得年轻的黄昆以我们两人的名义所写的东西,就很高兴了。”1989年,在黄昆先生70华诞时,北京大学物理系师生为黄昆所写的对联中写道:“渡重洋,迎朝晖,心系祖国,傲视功名富贵如草芥;攀高峰,历磨难,志兴华夏,欣闻徒子徒孙尽栋梁。”2002年,黄昆入选《感动中国》年度人物,颁奖词这样写道:“他一生都在科学的世界里探求真谛,一生都在默默地传递着知识的薪火,面对名利的起落,他处之淡然。他不仅以自己严谨和勤奋的科学态度在科学的领域里为人类的进步做出卓越的贡献,更以淡泊名利和率真的人生态度诠释了一个科学家的人格本质。”此外,微电子学家、清华大学李志坚院士曾说:“黄昆先生做人、做科研求真务实,他那实事求是的精神、创新的思维和严谨的学风都值得我们学习。”

2019年7月10日,朱邦芬在第22届全国半导体物理学术会议上评价黄昆到:“意志纯洁、公正不阿的判断、珍惜国家科研经费、极端的谦虚、学风纯正、律己极严、生活上特别容易满足、在任何时候都意识到自己是社会的公仆,所有这一切都难得地集中在一个人的身上,这就是黄昆。”2019年9月2日,在黄昆先生诞辰100周年暨半导体学科发展研讨会上,国际著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁评价到:“黄昆以他特有的坚持原则的本事,度过了非常复杂的这几十年,而有了巨大的成就,对于国家和民族的发展产生了巨大的影响。”并在会上为黄昆献词:“黄方程,黄玻书,引领声子物理;律己严,诲人勤,堪称一代宗师。”

后世纪念

黄昆先生铜像:2006年12月15日,在北京大学物理学院、北京大学微电子研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室的联合主办下,黄昆先生铜像落成仪式在北京大学物理大楼举行。

黄昆星:2010年7月26日,国际小行星中心发布公告将第48636号小行星永久命名为“黄昆星”,2011年5月3日,包括黄昆在内的四位国家最高科学技术奖获奖者的小行星命名仪式在北京举行。

《名师风范——忆黄昆》:2011年4月8日,在北京大学建校110周年暨物理学院校友会成立之际,北京大学出版了包括《名师风范——忆黄昆》在内的三本人物图书。

十周年追思会:2015年7月6日,在时任中国科学院半导体所所长的李树深院士主持下,中国科学院半导体研究所在学术会议中心举行了“黄昆院士学术思想研讨会暨黄昆先生逝世十周年追思会”,来纪念黄昆对科学事业做出的贡献。

黄昆先生百年诞辰:2019年9月2日,在中科院半导体所、北京大学、中国物理学会和九三学社主办下,由时任半导体超晶格国家重点实验室主任王开友主持的黄昆先生诞辰100周年暨半导体学科发展研讨会在北京西郊宾馆银杏大厅召开,包括国际著名物理学家、诺贝尔奖获得者杨振宁先生在内的300余人参加了会议。

注释

[a]1955年,中国科学院学部成立,1993年10月,经国务院批准,中国科学院学部委员改称中国科学院院士

[b]分别连任第六届、第七届、第八届政协常委

[c]1989年,北京大学出版社出版中文版

[d]第一届国家自然科学奖