历史沿革

1822年,德斯普雷兹(Despretz)发现芥子气。

1886年,德国的迈耶(又译梅耶或迈尔,Meyer)首次人工合成纯净的芥子气;他发明的合成方法至今仍是芥子气最重要的合成方法之一。他刚开始以为实验过程中的不适是相关人员皮肤过敏,但后来的动物实验中让他意识到了某种危险。

在第一次世界大战后期,为了打破僵局,芥子气被应用于战场,1917年6月12日,德军在比利时的伊普尔地区(Ypres)首次对英军防线使用芥子气,造成2000多人的伤亡。由于德军在炮弹上标以黄色的”十”字与其他毒剂炮弹区分,所以当时德军内部通常称其为“黄十字”毒剂。

芥子气具有的杀伤效果,尤其是心理效应使得各国军队相继效仿,当时所使用的芥子气纯度不算大,只有70%多,但因为当时的士兵只配备简单的呼吸面具(这种面具由于导致呼吸不畅反而更容易中毒),导致超过130 万人伤亡,伤亡率占毒剂总伤亡人数的 80%以上。当时身为巴伐利亚步兵班长的希特勒作为参战士兵曾被英军的芥子气炮弹毒伤,眼睛暂时失明,一直到一战结束也未能完全恢复。据统计,在第一次世界大战中共有12000吨芥子气被消耗于战争用途。

1935 年–1936 年,意大利在进攻埃塞尔比亚时投撒了芥子气。

第二次世界大战期间,侵华日军曾在中国东北地区秘密驻有负责毒气研究和试验的516部队、731部队;并在淞沪战场、徐州战场、衡阳保卫战等战役中使用过芥子气,造成中国军民死亡近万人。

1963–1967年,埃及干涉也门内战,对保皇党派投掷了芥子气航空炸弹。

1983–1988年,伊拉克在两伊战争中使用芥子气对付伊朗军队,像在1986年2月的战斗中,空投芥子气炸弹就导致超过1800名伊朗军人死亡(包括神经毒剂死亡)。据统计,伊拉克在整个两伊战争中共使用了1800吨芥子气,和数百吨其他毒气,造成伊朗方面近5万人伤亡(伊朗方面对化学战应对不足,化学战的反击基本集中在口头上)。

1988年3月16日,伊拉克军队在伊拉克北部小镇哈拉卜贾对库尔德人使用了芥子气,导致超过5000人死亡,伤者过万,这是历史上最大一次动用化学武器对付平民的军事行动。也使得当时的伊拉克政府和萨达姆声名狼藉,并成为了后来联合国特别法庭上指控的主要罪责之一。

理化特性

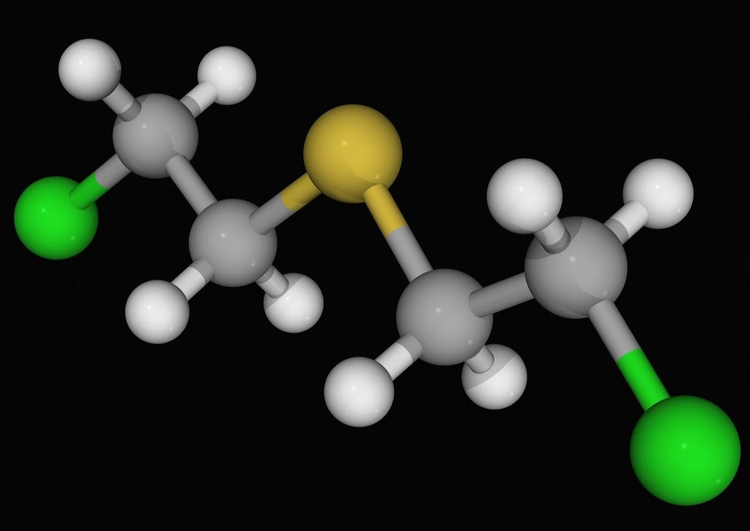

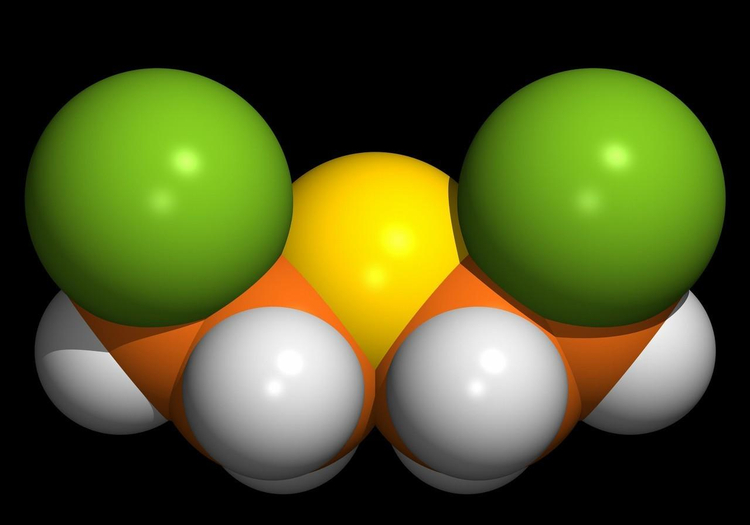

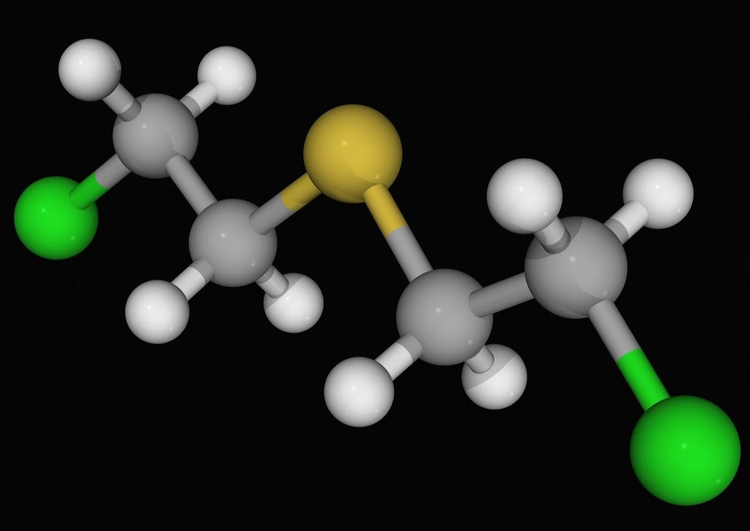

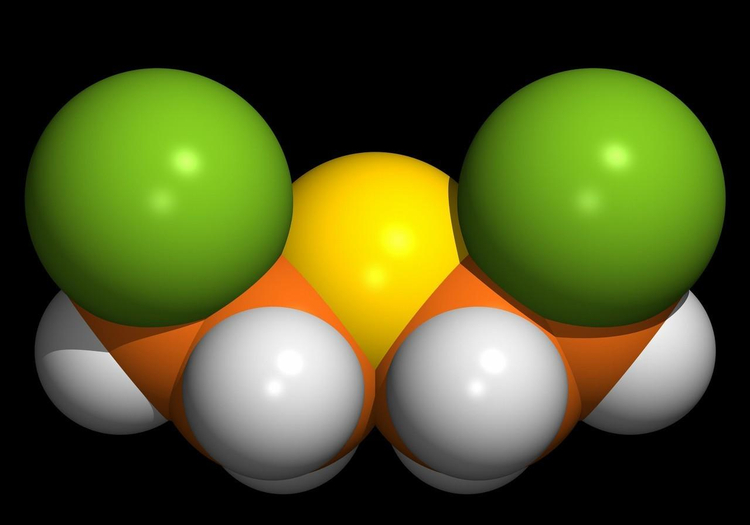

芥子气学名为2,2'-二氯二乙硫醚,纯品为黄色、化学式为C4H8Cl2S,微溶于水,易溶于丙酮、苯、乙醇、醚、四氯化碳、汽油等。芥子气的稳定性较好,可较长期储存。

纯品芥子气为油状液体,呈无色或淡黄色。工业品由于氧化和杂质可能呈现棕色、深褐色甚至黑色,具有大蒜或芥末的气味。挥发度较低,饱和蒸气压(kPa)为0.01/30℃,20℃时饱和蒸气压为8.66993Pa。属于持久性毒剂。芥子气的凝固点高,作为毒剂,一般不在冬季等气温低的情况下使用。密度大、溶解度小,在水中大部沉于水底,少部分呈油状薄膜漂浮水面,可造成水源长期染毒。易挥发,气态情况下甚至可以透过棉衣。

芥子气中的硫原子具有两对未共有的电子,由于氯原子的诱导效应,硫原子上的未共用电子沿着氯原子诱导效应的方向移动,促进氯原子分离。溶解于水或体液等极性溶液后,芥子气迅速离解,内部电子重新排列,形成正碳离子或正硫离子。正硫离子具有强亲电性,极易与生物大分子的亲核性原子S、N、O等起烃化反应,形成以共价键结合的不可逆烃化产物。

毒理学

大鼠静脉半数致死量为0.7mg/kg;吸入2分钟,半数致死量为420mg/m;吸入10分钟,半数致死量为100mg/m。兔经皮静脉注射20mg/kg。长期中毒效果不很明确,对芥子气中毒后 13-20 年的34000 名伊朗老兵的研究显示,最常见的是肺( 42.5%)、眼(39%)和皮肤(24.5%)。

代谢过程

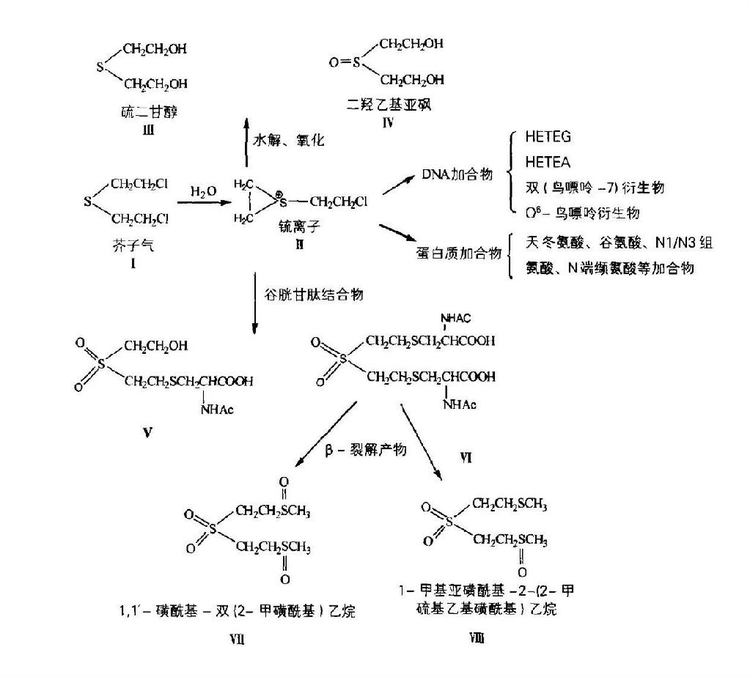

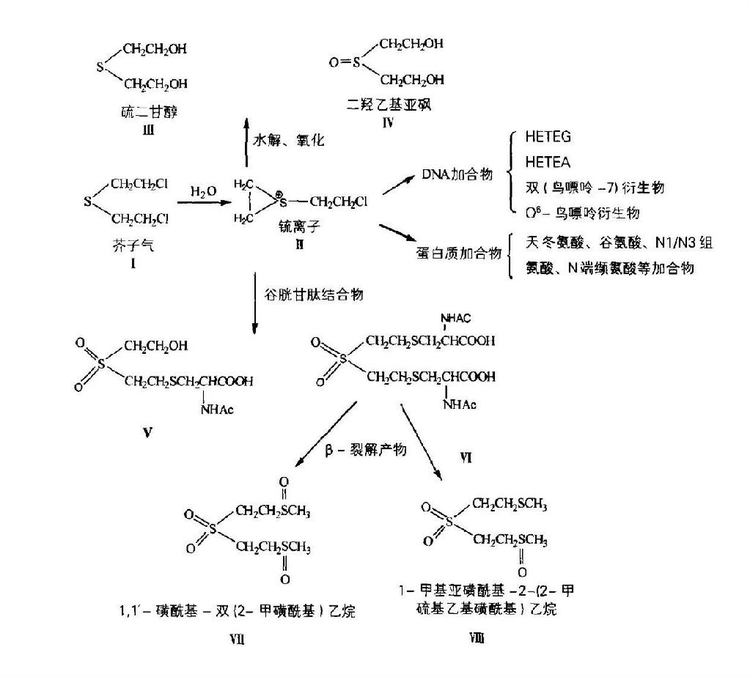

芥子气体内代谢过程

芥子气与皮肤粘膜接触后2-3 min尚滞留于体表(此时用消毒剂可除去),至10-15 min大部被吸收。吸收速度为1-4μg/(cm·min)。其中约12%的芥子气“固定”于局部引起损伤,其余大部分进入血循环并分布全身。肾、肺、肝含量较多,可能与供血量有关。全身吸收作用与组织器官的敏感性相关。游离状态的芥子气在血液中存留时间一般不超过30min。吸收作用主要由于其脂溶性扩散被动性吸收所致。芥子气的主要代谢产物及排泄途径包括:与体内多种生物大分子反应(如DNA、RNA、蛋白质、氨基酸等)形成烃化产物;大部分与谷胱甘肽或半胱氨酸结合生成无毒的代谢产物排出体外;经水解或氧化生成二羟二乙硫醚、芥子砜或芥子亚砜;转变为羟乙磺酸、羟基乙酸及无机硫酸盐等。代谢产物大部分经尿液排出。

生理机制

芥子气的毒性通常认为是其对DNA的烃化作用引起。作为一种双烃化剂,它能与DNA中强亲核性的富电子的原子反应,由于人体细胞内所含N、O、S等成分都对烃化剂具有强度不同的亲和能力,使得DNA对它的作用高度敏感。研究表明,芥子气烃化反应的主要功能基团是赖氨酸的氨基、谷氨酸的羧基以及谷光甘肽和半胱氨酸的巯基,使DNA形成交联,抑制DNA的复制和精确修复能力。烃化后的蛋白质发生变性、补体失活及免疫功能下降等。其主要烃化产物为N-(2-羟乙基硫代乙基)鸟嘌呤(HETEG)、双(鸟嘌呤-7)衍生物和N-(2-羟乙基硫代乙基)腺嘌呤(HETEA)。

芥子气对己糖激酶、胃蛋白酶、胆碱酯酶和某些脱氢酶和氧化酶等至少30多种酶有抑制作用。己糖激酶的抑制可影响糖的酵解和转化,导致糖代谢障碍和组织营养失调,皮肤损伤可能与此过程有关。

芥子气的细胞毒性作用是芥子气损伤作用的主要特征之一。芥子气抑制细胞有丝分裂,引起染色体损伤,包括断裂、缺失、交换和畸变,以及各种细胞的突变、癌变和畸变等。

文献期刊报道的毒性作用试验数据

编号 | 毒性类型 | 测试方法 | 测试对象 | 使用剂量 | 毒性作用 |

1 | 急性毒性 | 口服 | 人类 | 700 ug/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

2 | 急性毒性 | 吸入 | 人类 | 23 ppm/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

3 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 人类 | 100 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

4 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 人类 | 64 mg/kg | 1.嗅觉毒性——未报告 2.眼毒性——结膜刺激 3.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 |

5 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 17 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

6 | 急性毒性 | 吸入 | 大鼠 | 100 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

7 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 大鼠 | 5 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

8 | 急性毒性 | 皮下注射 | 大鼠 | 1500 ug/kg | 1.行为毒性——影响食物摄入量(动物) 2.胃肠道毒性——运动过度、腹泻 3.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降 |

9 | 急性毒性 | 静脉注射 | 大鼠 | 700 ug/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

10 | 急性毒性 | 吸入 | 小鼠 | 120 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

11 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 小鼠 | 92 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

12 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 20 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

13 | 急性毒性 | 静脉注射 | 小鼠 | 8600 ug/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

14 | 急性毒性 | 吸入 | 狗 | 70 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

15 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 狗 | 20 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

16 | 急性毒性 | 皮下注射 | 狗 | 5 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

17 | 急性毒性 | 静脉注射 | 狗 | 200 ug/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

18 | 急性毒性 | 吸入 | 猴 | 80 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

19 | 急性毒性 | 吸入 | 猫 | 70 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

20 | 急性毒性 | 吸入 | 兔 | 280 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

21 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 兔 | 40 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

22 | 急性毒性 | 皮下注射 | 兔 | 20 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

23 | 急性毒性 | 静脉注射 | 兔 | 1100 ug/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

24 | 急性毒性 | 吸入 | 豚鼠 | 200 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

25 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 豚鼠 | 20 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

26 | 急性毒性 | 皮下注射 | 豚鼠 | 20 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

27 | 急性毒性 | 吸入 | 家养哺乳动物 | 190 mg/m3/10M | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

28 | 急性毒性 | 皮肤表面 | 家养哺乳动物 | 50 mg/kg | 详细作用没有报告除致死剂量以外的其他值 |

29 | 急性毒性 | 皮下注射 | 家养哺乳动物 | 40 mg/kg | 1.行为毒性——惊厥或癫痫发作阈值受到影响 2.行为毒性——共济失调 3.胃肠道毒性——恶心、呕吐 |

30 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 35 mg/kg/14D-I | 1.心脏毒性——其他变化 2.血液毒性——出血 |

31 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 19500 ug/kg/13W-I | 1.营养和代谢系统毒性——体重下降或体重增加速率下降 |

32 | 慢性毒性 | 吸入 | 狗 | 100 ug/m3/6H/52W-I | 1.眼毒性——角膜损伤 |

33 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 成年男性 | 2000 mg/m3/1H | 作用严重 |

34 | 眼部毒性 | 皮肤表面 | 人类 | 65 ug | |

35 | 眼部毒性 | 入眼 | 成年男性 | 100 mg/m3/6H | 作用中等 |

36 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 200 mg/m3/30M | 作用较轻 |

37 | 眼部毒性 | 入眼 | 兔 | 200 mg/m3/2M | 作用较轻 |

38 | 突变毒性 | | 鼠伤寒沙门氏菌 | 10 ug/plate | |

39 | 突变毒性 | | 大肠埃希氏菌 | 8 mg/L | |

40 | 突变毒性 | | 大肠埃希氏菌 | 5 ug/well | |

41 | 突变毒性 | 肠外 | 果蝇 | 300 umol/L | |

42 | 突变毒性 | 吸入 | 果蝇 | 10 pph/15M (间断) | |

43 | 突变毒性 | 吸入 | 果蝇 | 10 pph/15M (间断) | |

44 | 突变毒性 | 吸入 | 果蝇 | 10 pph/15M (间断) | |

45 | 突变毒性 | 吸入 | 果蝇 | 10 pph/15M (间断) | |

46 | 突变毒性 | | 粗糙脉孢菌 | 200 umol/L/30M | |

47 | 突变毒性 | | 酿酒酵母 | 500 umol/L | |

48 | 突变毒性 | | 人类 细胞 | 1 umol/L | |

49 | 突变毒性 | | 海拉细胞 | 2 mg/L | |

50 | 突变毒性 | | 海拉细胞 | 200 mg/L | |

51 | 突变毒性 | | 人类 细胞 | 500 nmol/L | |

52 | 突变毒性 | | 海拉细胞 | 75 mg/L | |

53 | 突变毒性 | | 海拉细胞 | 75 mg/L | |

54 | 突变毒性 | | 人类白细胞 | 4 mg/L | |

55 | 突变毒性 | | 人类白细胞 | 8 mg/L | |

56 | 突变毒性 | | 大鼠淋巴细胞 | 20 ng/L | |

57 | 突变毒性 | 吸入 | 大鼠 | 100 ug/m3/12W (持续) | |

58 | 突变毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 8 mg/kg | |

59 | 突变毒性 | 口服 | 小鼠 | 10 mg/kg | |

60 | 突变毒性 | | 小鼠腹水瘤细胞 | 2 mg/kg | |

61 | 突变毒性 | | 小鼠淋巴细胞 | 1 mg/L | |

62 | 突变毒性 | | 小鼠白细胞 | 20 ug/L | |

63 | 突变毒性 | | 小鼠白细胞 | 20 ug/L | |

64 | 突变毒性 | | 小鼠白细胞 | 100 mg/kg | |

65 | 突变毒性 | | 小鼠大肠埃希氏菌 | 8 mg/kg | |

66 | 突变毒性 | | 哺乳动物淋巴细胞 | 750 nmol/L | |

67 | 突变毒性 | | 鸡白细胞 | 30 mmol/L | |

68 | 致癌性 | 吸入 | 大鼠 | 100 ug/m3/1Y-I | 1.致癌性——致癌(根据RTECS标准) 2.皮肤和附件毒性——肿瘤 |

69 | 致癌性 | 吸入 | 小鼠 | 1250 mg/m3/15M-C | 1.致癌性——肿瘤(根据RTECS标准) 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——肿瘤 3.血液毒性——白血病 |

70 | 致癌性 | 皮下注射 | 小鼠 | 6 mg/kg/6W-I | 1.致癌性——可能致癌(根据RTECS标准) 2.致癌性——适用于指定部位的肿瘤 |

71 | 致癌性 | 静脉注射 | 小鼠 | 600 mg/kg/6D-I | 1.致癌性——肿瘤(根据RTECS标准) 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——肿瘤 |

72 | 致癌性 | 吸入 | 大鼠 | 100 ug/m3/6.5H/1Y-I | 1.致癌性——可能致癌(根据RTECS标准) 2.皮肤和附件毒性——肿瘤 |

73 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 20 mg/kg,雌性受孕 6-15 天后 | 1.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡) 2.生殖毒性——肌肉骨骼系统发育异常 |

74 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 25 mg/kg,雄性配种 10 周前 | 1.生殖毒性——雄性生精功能异常(包括遗传物质,精子形态,精子活力和计数) 2.生殖毒性——胚胎植入前死亡率上升 3.生殖毒性——植入后死亡率增加 |

75 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 68800 ug/kg,多代 | 1.生殖毒性——新生儿体重增加量减少 2.生殖毒性——新生儿晚产 |

76 | 生殖毒性 | 口服 | 兔 | 11200 ug/kg,雌性受孕 6-18 天后 | 1.生殖毒性——胎儿毒性(如胎儿发育不良,但不至死亡) |

检测方式

传统的芥子气检测方法是利用其烃化性质或形成复合物的性质与化学试剂反应,采用比色法进行检测。常用的有麝香草酚酞(蓝色试剂)法、C-(4-硝基苄基)吡啶法(DB-3法)、亚硝基铁氰化钠法、硫脲-镍盐试剂法等。

随着现代仪器分析技术的发展,芥子气的仪器检测如离子迁移率谱仪、火焰光度检测器等现场侦检装备也取得进展。气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)检测芥子气原形及其水解产物硫二甘醇的分析方法已较成熟,并已应用于实际样品如土壤、粮食、尿样等的检测。像采用气相色谱火焰光度法检测土壤中残留微量芥子气的方法已经达到0.05mg/kg的定量检测限,但仍高于中国环境标准规定土壤中芥子气允许残留浓度0.02mg/kg的上限。

由于烃化作用在芥子气中毒中扮演重要角色,因此HETEG的检测对于确证芥子气中毒具有重要意义。检测HETEG的方法主要有GC-MS法、HPLC法、LC-MS法及免疫荧光法、放射性标记法等。

芥子气染毒后大部分代谢物经尿液排出,因此尿中代谢物也可作为染毒的生物标志物。尿样检测的优势是样品大量易得、制备简单,杂质相对较少;缺点是代谢物往往在染毒数小时或数天内排出,无法进行溯源性调查。这些代谢产物可采用GC/MS法检测。硫二甘醇及其亚砜的检测可将尿样用酸性三氯化钛处理,转化为一种待测物硫二甘醇,经固相萃取后衍生化,检测限可达0.5ng/ml。

临床表现

皮肤

皮肤是芥子气主要中毒途径。皮肤不仅吸收芥子气,并通过血液循环将其分布至其他组织,造成全身中毒和局部损伤。

皮肤中毒时有数小时的潜伏期,初期皮肤接触芥子气时无明显刺激症状,经潜伏期(液态2-6小时、蒸气6-12小时)后,皮肤出现红斑,界限清楚有灼痛。再经18-24小时,红斑区出现众多小水疱,后融合成大水疱,边缘充血水肿,疱液清亮呈琥珀黄色,后变混浊,凝结成胶胨状,局部疼痛,水疱破溃形成溃疡,易致感染。会阴、腋窝等皮肤薄嫩部位反应较重。

芥子气液滴染毒皮肤可产生凝固性坏死,坏死组织脱落也形成溃疡。经适当治疗,红斑在3-5日后变暗,形成暂时性色素沉着。浅水疱7-10日愈合,深水疱15-20日愈合。凝固性坏死经切痂植皮,1个月愈合。溃疡治疗不当或合并感染,则愈合时间常达数月以上。

眼睛

眼对芥子气最敏感,根据芥子气状态不同、剂量不同,而出现不同临床表现,如不同程度的结膜炎和角膜炎,液滴溅入眼内可致结膜溃疡、角膜坏死穿孔和全眼球炎等,最后可导致眼球萎缩失明。

呼吸

轻度损伤有鼻、咽、喉的炎症,进一步发展可发生气管炎和支气管炎。严重损伤主要表现为从上呼吸道到细支气管的黏膜坏死性炎症,黏膜坏死形成伪膜性支气管炎,伪膜脱落可阻塞小支气管,继发感染可致化脓性支气管炎及支气管肺炎。

消化

由误食污染水或食物引起。消化道黏膜充血、水肿、出血、糜烂和溃疡,重者可致消化道穿孔。

神经

中枢神经高级部位活动的变化出现得最早。早期出现兴奋和惊厥,尤以下肢出现强烈,有时出现阵发性抽搐,并迅速转入抑制麻痹。此外还有明显的副交感神经兴奋症状。病程迅速而剧烈。

毒气介绍

正常气候条件下,仅0.2毫克/升的浓度就可使人受到毒害。大约有1%的死亡率。

由于使用最多、最为普遍和伤害较大,被称作“毒剂之王”。

芥子气主要通过皮肤或呼吸道侵入肌体,潜伏期2-12小时。它直接损伤 组织细胞,对皮肤、粘膜具有糜烂刺激作用:皮肤烧伤,出现红肿、水疱、溃烂;呼吸道粘膜发炎坏死,出现剧烈咳嗽和浓痰,甚至阻碍呼吸;眼睛出现眼结膜炎,导致红肿甚至失明;对造血器官也有损伤;多伴有继发感染。摄入芥子气会引起呕吐和腹泻。有人认为芥子气还会导致人体发生癌病变。

芥子毒气号称“毒气之王”,德国,伊拉克在战争中使用过该化学武器,造成大规模伤亡。其最毒的地方是到今天依然没有特效药治疗,受害者得到的是终生的痛苦。芥子气的中毒机理尚未完全阐明,有衍生物被作为化疗药物使用。

物理性质

芥子气的凝固点高,作为毒剂,一般不在冬季等气温低的情况下使用;比重大、溶解度小,在水中大都沉于水底,少部分呈油状薄膜漂浮水面,可造成水源长期染毒;容易挥发,毒剂(气)甚至可以透过棉衣,伤害人体,并且极易扩散。

状态和颜色 | 纯品为无色或微黄色油状液体,工业品为黄色、棕色或深褐色油状液体,含杂质越多则颜色越深。挥发性中等,难溶于水,易溶于乙醇等有机溶剂。 |

气味 | 纯品有略带甜味的大蒜气味,工业品有较浓的大蒜气味或芥末气味。 |

凝固点 | 14.43℃ |

沸点 | 219℃(部分分解) |

比重(20℃) | 1.27 |

蒸气比重 | 5.5 |

挥发度(20℃) | 0.57 mg/L |

溶解度(20℃) | 0.081% |

持久性 | 夏天:开阔地5到24小时、森林三到五天 冬天:三天到数周 |

渗透性 | 能渗透皮肤、布、皮革、橡皮等物质 |

毒害机理

硫原子的亲核性产生邻基参与作用,使得氯格外容易离去,形成强亲电试剂锍离子。后者攻击DNA的鸟嘌呤碱基,形成交联DNA,干扰基因复制与表达,从而诱发胞溶作用,产生组织坏死、水肿乃至癌变。

处理方法

急救

芥子气中毒尚无特效抗毒药物,临床上仅能采取对症治疗措施,究其原因,可能与芥子气作为双功能烃化剂,其毒理学作用具有多水平、多靶点的特点有关。一旦发生芥子气染毒,要迅速撤离染毒区并及时进行洗消。将伤员移至通风良好无毒处,脱去衣物,并用温水冲洗全身,采用一般对症综合治疗。

皮肤损伤:用25%氯胺水溶液、5%二氯胺乙醇溶液或1:5含氯石灰水溶液或洗消净等。消毒10分钟后以清水冲洗。无上述消毒液时也可用肥皂、洗衣粉、草木灰或其他碱性物质洗涤局部,或用大量清水冲洗也能减轻损伤。或用可溶解芥子气的溶剂如煤油、酒精或中和剂水溶液如漂白粉、双氧水浸润棉球吸去毒液,但需注意勿与周围健康皮肤接触。对中毒皮肤之水疱应在无菌条件下剪开,放出毒液,再用浸泡苏打水的纱布包好。

眼损伤:以0.5%氯胺水溶液或2%碳酸氢钠水溶液冲洗,或以大量清水冲洗。消毒冲洗结膜囊后以抗生素、激素类抗感染消炎,如双霉松眼药水点眼。有角膜损伤疼痛剧烈者以0.5%丁卡因(的卡因)或1%乙基咖啡(狄奥宁)点眼,以1%阿托品点眼扩瞳以免虹膜粘连。

呼吸道损伤:雾化吸入2%碳酸氢钠溶液,用0.5%氯胺或2%碳酸氢钠溶液或0.5%高锰酸钾溶液或大量清水漱口。对于剧烈咳嗽者,可使用祛痰剂,如发生肺水肿者可静注高渗葡萄糖液。全身及雾化吸入抗生素防治感染。中毒严重者,应予吸氧。

消化道损伤:以0.5%氯胺、2%碳酸氢钠溶液或1:2000锰酸钾水溶液或清水,反复灌洗十余次。晚期禁止洗胃,以防胃穿孔。洗胃后对症支持疗法。

全身吸收中毒:中毒早期(30分钟以内)静脉缓慢注射25%硫代硫酸钠60ml。维持液体、电解质平衡,纠正酸中毒。选用抗生素防治感染。促进造血功能恢复,输全血或根据病情予以成分输血,白细胞减少时注射细胞因子;如白细胞计数低于1×10/L时,皮下注射GM-CSF,剂量5-10μg/kg或非格司亭,剂量5-10μg/kg静脉滴注或皮下注射,每天1次至白细胞升至3×10/L以上为止。有出血倾向时适当使用巴曲酶(立止血)等止血药。⑤其他对症治疗,如镇静、抗惊、止痛,加强营养与护理。白细胞低于1×10/L时应实施保护性隔离。

处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿全身式连体防化服。由于芥子气的滴液往往能渗透到物质的深部,对土壤、木材、砖头、水泥及橡胶制品有渗透性尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

由于芥子气可被稀硝酸、过氧化氢、次氯酸、漂白粉及氯胺等氧化,使其失去糜烂作用。加热能加速芥子气的水解,故可采用这些方法对芥子气染毒的物品进行消毒。

消防

危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受热分解或接触酸或酸雾时能释出有毒的硫氧化物或氯化物气体。遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、氯化氢。

灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

运输

包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

急救办法

在染毒12小时内用30%浓度的硫代硫酸钠(大苏打)溶液处理染毒部位皮肤可以有效减轻痛苦。临床上常用注射谷胱甘肽配合口服维生素E来治理芥子气中毒。芥子气可溶于碱性液,所以残毒可以用石灰水消毒。

相关报道

解放军第203医院又收治了两名中毒患者,使“8·4”事件的住院受害者人数从41人增加到了43人。

新增的两名病人名叫白宏伟和王翔。白宏伟是齐齐哈尔民族车队的装卸工,他是在平整场地时染毒,住院时他的右小腿已出现了红斑;王翔则是北疆工地事发现场附近的居民,住院时他的腰背部已经长出了水泡。

毒气事件损失

央视《经济半小时》16日报道,“8·4”毒气泄漏事件的技术鉴定阶段已初步完成,现在社会关注的焦点已经转移到这次事件究竟造成了多大损失上,记者在齐齐哈尔就此问题进行了调查。

医药费谁承担

孙景海是齐齐哈尔203医院的院长,这次所有中毒住院的患者全部在他所在的医院集中治疗。孙景海介绍:“我们对收入的患者实行免费收治、免费就餐、免费医疗,前期的费用药品和器材都由203医院垫付的。目前药品花50多万元,初步统计,因为引进了呼吸机、新的监护仪、血析分析仪等设备,大约50多万元。”

孙景海告诉记者,用于中毒患者的医药费每天就有10万到15万元。所有中毒人员究竟需要花多少钱进行完善的治疗,孙院长根本不敢估计。

老百姓普遍认为,日本应当负起全部责任。我们在采访中,恰好遇到了专门赶到齐齐哈尔免费提供法律援助的一个北京律师团,他们表示:如果向日本索赔,医疗费将是首要的一项。

齐齐哈尔市副市长称:“下一步的任务主要是治疗受害群众,追究日本政府对我们的赔偿,解决残疾的患者将来如何生活的问题。”

实际上,在齐齐哈尔发生这样的事件并非偶然。专门研究日本化学战史的专家曹志勃认为,侵华日军在齐齐哈尔地下遗留下的毒气弹和炮弹至少还有20万枚。在齐齐哈尔的周边地区,曾发生过多起中毒事件。而日本方面还没有对一例侵华日军遗留化学武器伤人事件进行过赔偿。

日本政府态度

日本政府针对此事有没有最新进展呢?记者联系到了新华社驻日本记者乐绍延。乐绍延介绍:“日本外务省私下已经说,此事不可能作为战后处理的一环进行赔偿。但他们透露,为表示诚意,日本政府将研究用赔偿之外的办法来处理。也就是说,可能进行一些经济补偿,但不以赔偿的名义。”

乐绍延还介绍说:“日本国内也发生过数起毒气伤人事件,但日本政府采取的是内外有别的态度——对内重视,对外推卸。今年4月份,日本茨城县的一口井被发现是在原来日军的毒气场所里面,很多有毒物污染了井里的水,当地许多居民喝了之后,出现手脚发麻、走路不方便等健康问题。日本环境省随即为受害人提供了全部的医疗费用和疗养津贴,同时还向每人支付70万日元的健康管理调查协助金,相当于人民币有三万五千元左右。”

日本媒体反应

据介绍,这次事件发生之后,一向以爆炒中国新闻而闻名的日本媒体反应却相当沉默和冷淡。日本部分媒体作了简单报道,但并没有引人注目的文章。个别媒体还说,中国在大肆渲染毒气事件。由于日本媒体对“8·4事件”一点都不热心,现在日本人基本上都不知道中国人又被侵华日军遗弃的毒气伤害了。