国号

刘备以“汉景帝子中山靖王胜之后”自居,其建立的蜀汉政权延续汉朝正朔,绍继汉朝法统,也以“汉”为正式国号。为区别于前汉(西汉)与后汉(东汉),一般称之为季汉。蜀汉皇帝与大臣在诏策、奏疏中始终自称“汉”而不称“蜀”。如诸葛亮在给刘禅的《出师表》中说“先帝虑汉、贼不两立”,刘禅在诏策中说诸葛亮北伐必将“建殊功于季汉”。夷陵之战中,蜀汉将傅肜被俘后叱骂劝降者“吴狗,何有汉将军降者!”吴国作为蜀汉政权的同盟国,在外交文书上也以“汉”来称呼蜀汉政权。如孙权授意起草的盟书中说“若有害汉,则吴伐之;若有害吴,则汉伐之”。魏国作为蜀汉政权的敌国,则常以“蜀”与“蜀汉”来贬称蜀汉政权,如曹髦的诏书中说“烈祖明皇帝(曹叡)躬征吴、蜀”。

以地域名称“蜀”来正式代称刘备建立的政权,始于陈寿的《三国志》,该书首次将蜀汉政权的历史放在“蜀志”之下。在陈寿撰写《三国志》之前,曹魏已长期以“蜀”来称呼蜀汉政权。陈寿入晋后撰写《三国志》,受现实环境的局限,必须承认由曹魏“受禅”而来的西晋是正统政权,进而必须承认由东汉“受禅”而来的曹魏政权也是正统政权,故只能委婉表达,将蜀汉政权的史书称作“蜀志”,同时保留部分记载让后世知晓蜀汉政权的正式国号是“汉”。故蜀汉政权一般也可以称作蜀或蜀国。

历史

刘备建国

东汉末年天下大乱,黄巾起义与董卓之乱引发军阀混战,形成了群雄割据的局面。建安十三年(208年),大致统一了北方的曹操率军南征荆州,原荆州牧刘表次子刘琮举州投降。以举义兵镇压黄巾军起家、此时正寄居荆州的刘备军与割据江东的孙权军联合,在赤壁之战中击败曹军。曹操退回北方后,刘备驻军公安(今湖北公安县东北),以刘表长子刘琦为荆州刺史,又南征夺得武陵、长沙、桂阳、零陵四郡,并于刘琦死后自任荆州牧。曹、孙、刘三足鼎立之势至此渐具雏形。

建安十六年(211年),刘备留关羽、诸葛亮等人镇守荆州,应益州牧刘璋之邀,亲自率军数万进入益州。刘璋邀请刘备入蜀的本意是要利用他去征讨割据汉中的张鲁并抵御曹操。刘备进入益州后厚树恩德,收揽人心。建安十七年(212年)冬,刘备与刘璋决裂。刘备召见刘璋任命的白水关守将杨怀、高沛,将之斩杀,并派黄忠、卓膺等率军攻击刘璋军,一路进占至涪城。刘璋调遣军队进攻涪城无果,退保绵竹,都督绵竹驻军的李严率军投降刘备。刘备分兵遣将平定益州下属郡县,诸葛亮、张飞、赵云等也从荆州率军入蜀,平定了白帝、江州、江阳等地。刘备军在雒城被守将刘循(刘璋之子)所阻近一年,直到建安十九年(214年)下才攻破雒城,进围成都。成都围城数十日后,刘璋开城出降。刘备自称益州牧,正式据有益州之地。

建安二十年(215年),孙权以刘备已得益州为由,要求分割荆州。刘备以夺取凉州后再将荆州送与东吴为推辞。孙权派遣吕蒙率军袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。刘备率军五万下公安,令关羽率军进据益阳,与吴军对峙。同年底,曹操南征汉中。刘备不得不与孙权议和,双方达成协议,以江夏、长沙、桂阳三郡归孙权,以南郡、零陵、武陵属刘备。刘备随后率军返回成都。建安二十三年(218年),刘备率军北上与曹军争夺汉中。蜀军在定军山取得大胜,斩杀魏将夏侯渊。曹操自长安亲自率军南征,刘备收敛部队占据险地,不与曹军交战。建安二十四年(219年)夏五月,曹操率军挟持百姓北撤,刘备夺得汉中之地。该年秋,刘备由群下推荐,自称汉中王。同年,镇守荆州的关羽率军北上,进攻荆州北部由曹军驻防的樊城,发动襄樊战役。曹操派于禁率军救援。该年八月,天降大雨,汉水骤涨,于禁所督七军皆被淹没,于禁本人被俘。关羽军势威震华夏,曹操一度有意将都城迁离许昌以避其锋芒。后孙权派军队袭击荆州的后方江陵,关羽军因之瓦解,关羽本人被俘后遭到斩杀。孙刘联盟破裂,刘备自此失去了荆州。

建安二十五年(220年)正月,曹操去世。十月,曹操之子曹丕代汉称帝,正式建立曹魏政权。十二月,有谣言称汉献帝刘协已经遇害,刘备为之发丧并拟定了谥号。建安二十六年(221年,刘备当时继续使用该年号)四月,刘备在成都武担山之南应群臣拥戴称帝,改元章武,定国号为“汉”,以诸葛亮为丞相,许靖为司徒,设置百官,建立宗庙。史称季汉或蜀汉。同年七月,刘备不采纳赵云等人的谏阻,亲自率军沿江南下讨伐东吴,孙权也自建业(今江苏南京)来到武昌(今湖北武汉)坐镇,夷陵之战爆发。章武二年(222年),孙吴军队大败蜀汉军队。刘备退守白帝城。章武三年(223年)四月,刘备在白帝城去世,谥号昭烈帝。遗诏命太子刘禅继位,并指定丞相诸葛亮、尚书令李严为辅政大臣。

诸葛亮辅政时期

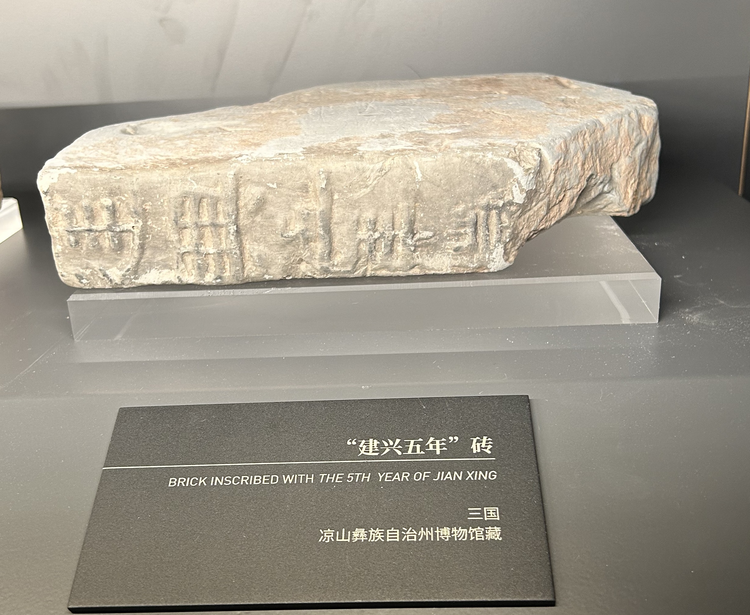

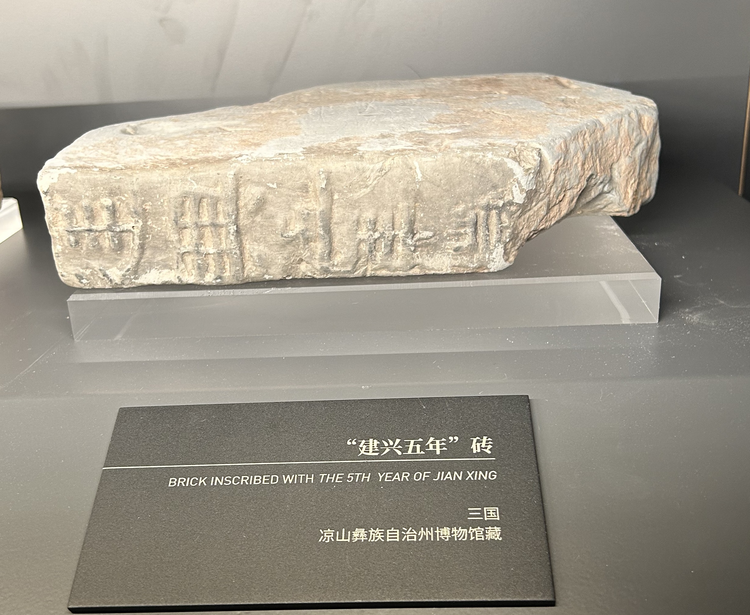

刘禅继位后改元建兴,封诸葛亮为武乡侯,领益州牧,开府治事,政事不论大小皆由诸葛亮裁决处理。

刘备去世前后,蜀汉南中地区各郡集体叛乱。越巂郡(郡治邛都,今四川西昌西南)叟帅高定元杀害郡将举兵称王,牂牁郡(郡治故且兰,今贵州凯里西北)太守朱褒割据本郡不接受调遣;益州南部耆帅雍闿杀太守正昂。雍闿还拉拢了南中豪强孟获,并与吴国建立了联络。南中地区的叛乱严重威胁到了蜀汉政权的后方安定。诸葛亮秉政后,先与吴国恢复了友好关系,重新结为盟友,然后才着手处理南中地区的叛乱。建兴三年(225年)春,诸葛亮亲率大军,兵分三路南征。马忠率东路军征讨牂牁;李恢率中路军自平夷(今贵州毕节)直趋滇池,包抄雍闿、孟获的后方;诸葛亮亲率西路主力从水路赴越巂,于五月渡过金沙江。三路大军最后在滇池汇合。同年秋天,南中叛乱诸郡全部平定,十二月时诸葛亮已回到成都。据《汉晋春秋》记载,诸葛亮在平乱过程中,对南中豪强孟获七擒七纵,以服其心。南中平定后,诸葛亮未在当地设置行政机构,而是“皆即其渠率而用之”,不留兵、不运粮,但求纲纪粗定,夷汉相安。

建兴五年(227年),诸葛亮向刘禅上《出师表》,率军屯兵汉中,筹划北伐曹魏。建兴六年(228年)春,诸葛亮故意放出风声,扬言蜀军要从褒斜道直捣长安,并派赵云、邓芝为疑军,进据箕谷(今陕西太白境内)。大军主力则北出祁山,旨在夺取陇右,对长安形成稳定的威胁。蜀军阵列整齐,赏罚严肃、号令分明,魏国的南安、天水、安定等郡皆叛,关中震动。魏明帝不得不自洛阳来到长安亲自坐镇。诸葛亮命马谡为前锋,率诸军与魏将张郃战于街亭。马谡缺乏实战经验,大军被张郃击败,蜀军不得不退回汉中。诸葛亮诛杀马谡谢罪,自降为右将军,行丞相事。同年冬十二月,诸葛亮再次率军北伐,出散关兵指陈仓,后粮尽而还。建兴七年(229年),诸葛亮派军队攻取了魏国的武都郡与阴平郡,以功恢复丞相之职。同年,吴主孙权称帝,蜀汉群臣认为孙权僭号,必须讨伐。诸葛亮坚持蜀吴联盟,派使者祝贺孙权登基,并接受了孙权拟定的灭魏后平分天下的约定。建兴九年(231年),诸葛亮再出祁山,以木牛运粮,后因粮尽退军,此役射杀了魏国名将张郃。同年,另一位托孤大臣李严被遭到诸葛亮的弹劾,被免去一切官爵废为庶民。建兴十二年(234年)春,诸葛亮率军出斜谷,以流马运粮,在五丈原与魏军对峙,并在渭水之滨分兵屯田。该年八月,诸葛亮因病在军中去世。

刘禅统治时期

诸葛亮去世后,蜀汉政权由丞相留府長史蒋琬担任尚书令,总统国事。诸葛亮在世时重用的董允、费祎、姜维等人,也是蜀汉政权的实权人物。蒋琬秉政期间,对内力持镇静,将主要精力放在安定民生、恢复国力方面;对外派人前往吴国重申盟约,稳定了因诸葛亮去世而动荡的政局。延熙元年(238年),蒋琬率军出屯汉中,认为出兵秦川路途艰险、运输困难,欲调整诸葛亮的北伐方针,改为多造舟船,顺汉水与沔水东下,袭击曹魏的魏兴、上庸等郡。该方针在蜀汉政权内部引起很大争议,刘禅派了尚书令费禕、中监军姜维前往汉中阻止蒋琬。延熙六年(243年),蒋琬以涪县水陆四通为由,自汉中率军还屯涪县(今四川绵阳)。延熙七年(244年),魏国大将军曹爽率军十余万进攻汉中。镇守汉中的蜀军不满三万。蒋琬命大将军费祎等率军增援,魏军退走。延熙九年(246年),蒋琬因病去世。

蒋琬去世后,费祎以大将军的身份秉政。费祎秉政期间以守成为主,无意对曹魏发动大规模攻势。卫将军姜维常欲兴兵北伐,费祎常制裁不从,即便同意出军,所给将士也不过万人。延熙十六年(253年)春,费祎被魏国降人郭循刺杀。费祎被刺杀的同年夏天,卫将军姜维率数万人出兵北伐曹魏,后因粮尽退还汉中。次年,姜维被授予都督中外军事的权力,再次出兵陇西,掳得河间、狄道、临洮三县百姓。延熙十八年,姜维与车骑将军夏侯霸等出狄道北伐,击破曹魏雍州刺史王经的军队。延熙十九年,姜维被任命为大将军,再度北伐,被魏将邓艾击败,死伤惨重。延熙二十年,魏国发生淮南诸葛诞之叛,姜维率数万人出骆谷,与曹魏军队相持,诸葛诞被击溃后,姜维率军退还。

蒋琬与执掌内廷的董允于延熙九年(246年)同时去世后,刘禅“乃自摄国事”。刘禅宠信宦官黄皓、培植宠臣陈祗,蜀汉政权的朝政逐渐败坏。费祎死后,情况变得更加严重。姜维厌恶宦官黄皓,曾上书刘禅要求将黄皓处死,黄皓则预谋废黜姜维,扶植右大将军阎宇。朝中大臣诸葛瞻、董厥等也因姜维频繁伐魏无功,反虚耗国力,认为应将姜维从前线召回,贬为益州刺史,夺其兵权。景耀五年(263年),姜维最后一次北伐,被魏将邓艾击败后不敢返回成都,选择了退军屯田于沓中(在今甘肃舟曲县一带)。同年八月,曹魏的实际掌权者司马昭派征西将军邓艾、中护军诸葛绪与镇西将军钟会率军三路伐蜀。汉中被攻破后,钟会军被自沓中赶回的姜维军阻于剑阁,邓艾军自阴平小路偷袭涪城,在绵竹击破蜀军。十一月,刘禅选择率文武百官出城投降,蜀汉灭亡。姜维诈降钟会,欲利用钟会的野心造成魏军内乱然后趁机复国的计划也未能成功。姜维与钟会皆于事败后被杀。

蜀汉政权灭亡后,刘禅被强制迁徙至魏国的都城洛阳,受封为安乐县公,西晋泰始七年(271年)去世,谥号思公。

疆域

领土变迁

三国之中,蜀汉疆域最为狭小。刘备时代取巴蜀定汉中, 但被孙吴袭夺了荆州。刘禅时代诸葛亮南征平定了叛乱的南中地区,北伐夺得阴平、武都二郡。总体来看,蜀汉政权仅占据益州一隅;曹魏则控制有十二州(司隶、豫、冀、兗、徐、青、荊、扬、雍、涼、并、幽,另设有西域长史府),孙吴控制有四州(扬、荆、广、交)。蜀汉建国后调整诸郡,州名依汉代旧制,设有益州牧(诸葛亮曾领益州牧)或益州刺史,另置庲降都督以统领南中诸郡,与州的建制相近。除庲降都督外,蜀汉在永安、江州与汉中三地设有都督府以统领军队。蜀汉政权还曾以姜维领凉州刺史,以李恢领交州刺史。蜀汉所辖凉州仅武都、阴平二郡,二郡本是益州旧属,《中国疆域沿革史》据此认为以姜维为凉州刺史“不外巧立名目而已,实际之疆域固未开扩也”。李恢所领交州刺史治所在牂牁郡的平夷县,牂牁郡本属益州,《中国疆域沿革史》据此认为李恢的交州刺史乃是遥领,并非实际拥有交州领土。

行政区划

据谢鍾英《三国疆域表》,蜀汉政权有州一,郡二十,属国一,县一百四十六。详见下表:

蜀汉政权疆域表州名 | 统郡 | 统县 |

益州 | 蜀郡 | 成都县、郫县、江原县、繁县、广都县、临邛县、湔县 |

犍为郡 | 武阳县、南安县、僰道县、资中县、牛鞞县 |

汶山郡 | 绵虒道、汶山县、氐道县、平康县、白马县、蚕陵县、广柔县 |

汉嘉郡 | 阳嘉县、徙县、严道县、旄牛县 |

汉中郡 | 南郑县侯国、褒中县、沔阳县、成固县、南乡县侯国、西乡县侯国 |

广汉郡 | 雒县、新都县、绵竹县侯国、阳泉县侯国、什邡县、郪县、广汉县、德阳县、伍城县、湔阳县 |

梓潼郡 | 梓潼县、剑阁县、涪县、汉寿县、白水县、昭欢县、汉德县 |

巴郡 | 江州县、垫江县、临江县、枳县 |

巴西郡 | 阆中县、安汉县、西充国县、南充国县、宕渠县侯国、宣汉县、汉昌县 |

巴东郡 | 永安县、汉丰县、羊渠县、朐忍县 |

涪陵属国 | 涪陵县、丹兴县、汉复县、汉平县、汉发县、万宁县 |

武都郡 | 下辨县、河池县、沮县、武都县、故道县 |

阴平郡 | 阴平县、广武县 |

江阳郡 | 江阳县、符节县、汉安县 |

庲降都督 | 建宁郡 | 味县、昆泽县、存(马邑)县、新定县、毋单县、铜濑县、建伶县、牧靡县、谷昌县、双柏县、俞元县、修云县、泠邱县、滇池县、同并县、同劳县、连然县、秦臧县 |

朱提郡 | 朱提县、南广县、汉阳县、南昌县、堂琅县 |

牂牁郡 | 且兰县、谈指县、夜郎县、毋敛县、鄨县、平夷县 |

兴古郡 | 宛温县、句町县、漏卧县、毋掇县、律高县、贲古县、胜休县、镡封县、西随县、进乘县、汉兴县 |

越巂郡 | 邛都县、会无县、卑水县、定苲县、台登县、苏祁县、三绛县、阐县、潜街县、马湖县、安上县、新道县 |

云南郡 | 梇栋县、云南县、青蛤县、姑复县、邪龙县、叶榆县、遂久县 |

永昌郡 | 不韦县、比苏县、雍乡县、南涪县、巂唐县、哀牢县、博南县、永寿县 |

人口

建国时的人口

三国时期的户口数字缺乏可靠记录,蜀国的情况尤其严重。《晋书·地理志上》记载:刘备章武元年(221年)蜀汉政权初建时的人口数据是“其户二十万,男女口九十万。”《中国人口史》认为该数据可疑,理由是“《晋书》成书时距三国已远,有何根据并不清楚。即使有,也只是当时或后人的一种估计,因为刘备在立国之初不可能进行有效的户口登记”。

亡国时的人口

据王隐《蜀记》记载,蜀汉炎兴元年(263年)刘禅向魏军投降时,“遣尚书郎李虎送士民簿,领户二十八万,男女口九十四万,带甲将士十万二千,吏四万人。”合计约110万人口。历史学者任乃强推测认为王隐《蜀记》中的“后主”不是刘禅,而是十六国时期的成汉政权的后主李势。理由是王隐曾跟从桓温北伐,“否则合巴、汉、三蜀及十余边郡言之,户口数断不能少至如此。”人口史学者葛剑雄认为该说法“在推断上不能说没有可能,但毕竟缺乏史料依据”。

内政

内外官制

蜀汉政权的中央官制承袭汉制,设有三公九卿。三公与九卿不掌握实权,且多数时期不足设。如三公之中有太尉与司徒,而无御史大夫;设置有大司马却未设大司空、大司徒。蜀汉中央政权最重要的职位是尚书令、丞相、大司马与大将军。蜀汉政权承袭东汉中央政府权力“事归台阁”的体制,设置尚书台以总揽权力,尚书令成为至关重要的职位,法正、刘巴、李严、董允等重臣先后担任过该职,诸葛亮、蒋琬、费祎等秉政者也皆通过以丞相录尚书事、以大将军录尚书事的方式来掌握军政大权。丞相设于刘备章武初年,由诸葛亮担任,但未设丞相府,国事多由刘备决定。刘备去世后,刘禅于建兴元年(223年)下诏开丞相府,军国之事无论大小皆由丞相府决定,丞相府成为蜀汉中央的权力重心。建兴十二年(234年)诸葛亮去世后不再设置丞相,继任者蒋琬以尚书令秉政。延熙元年(238年),蒋琬总帅诸军出屯汉中,刘禅下诏命其以大将军开府,次年加为大司马,大司马府成为蜀汉中央的权力重心。蒋琬去世后,刘禅废除大司马之职,蒋琬的继承者费祎以大将军的身份开府秉政,大将军府成为蜀汉中央的权力重心。费祎遇刺后,姜维、董厥等担任过大将军,未再开府,蜀汉中央政府的最高权力逐渐转移至刘禅手中。

蜀汉政权的地方官制也承袭汉制,其组织结构有三种:(1)州—郡—县—乡(2)州—都尉—县—乡

(3)都督—郡—县—乡。其中州级政区有五:益州(益州牧或益州刺史)、永安都督府、江州都督府、汉中都督府、庲降都督府。益州府与各都督府皆有属官。与孙吴盟约分割天下后,另设有兖州、冀州、并州、凉州四个遥领刺史,遥领刺史没有属官,只是一种宣示所有权的形式。此外还一度在相应边界地区设有交州刺史、荆州刺史与雍州刺史。郡一级设有郡太守、郡都尉、属国都尉与关都尉。郡太守负责治民、进贤、决讼、检举奸恶,有少量属遥领性质;郡都尉掌管本郡的兵事,防备叛乱与盗贼。属国都尉一般设在边疆地区,以都尉为首长,级别略低于郡守。关都尉负责关塞的防卫事务。县一级设有县令(大县)或县长(小县)一人,作为最高行政官员,大县还可设县丞一人、县尉二人;小县课设县尉一人。乡一级设有秩三老或秩啬夫。

蜀汉政权的官员选拔机制承袭的是东汉的察举征辟制度,郡府察孝廉,州府举茂才。蜀汉政权官宦子弟入仕比例很高,开国元勋的子弟不论贤能与否,多数仍在政权中担任高级职务。蜀汉政权内部存在荆州人(随刘备入蜀者)、东州人(汉末自南阳、三辅避乱至蜀地者)与益州本地人三种地域政治势力。为巩固政权,蜀汉对三种地域政治势力采取了不同的态度,以荆州士人为依靠,诸葛亮、蒋琬、董允、费祎等皆出自荆州,对东州士人如法正、李严等则尽力笼络,对益州本地士人则是笼络和打击兼而有之。

财政赋役

蜀汉政权在税制上实施租调制。但因史籍简略,租调的内容和具体数额缺少明确记载。余鹏飞《三国经济史》认为蜀汉可能是以户为单位征收租税,且租调制的征收比例较低,并取消了两汉时期的人头税。蜀汉政权的徭役征发制度,也未见史籍记载。蜀汉长期以大军屯驻汉中,自蜀中往汉中运输粮草必须使用民力,应是一项很沉重的劳役。刘备与曹操争夺汉中时曾出现“男子当战,女子当运”的情况,可知战时状态下男性壮丁不足,女性也要承担劳役。因劳役沉重,蜀汉政权治下存在普遍的逃役现象。

盐铁专营是蜀汉政权重要的财政来源,设有司盐校尉、司金中郎将等专职主持盐铁专卖事务,南中平定后,蜀汉政权也曾在当地煮盐冶铁。蜀锦也是蜀汉政权的重要财源,诸葛亮曾说“今民贫国虚,决敌之资,唯仰锦耳”。

蜀汉政权的货币制度相当混乱。刘备入蜀时,曾听从刘巴的建议铸造“直百钱”。后世出土的蜀钱中有五铢钱、直百五铢钱、直百钱、半两钱、无字小钱等。蜀汉不断铸造大币,但币重不断减轻,实为以铸币为财政搜刮手段。

法律刑罚

刘备与诸葛亮均推崇以严刑峻法治国。刘备夺取蜀地后,命诸葛亮、法正、刘巴、李严、伊籍共造《蜀科》。《蜀科》的具体内容已失传,但法正曾评价诸葛亮“刑法峻急”,建议对蜀汉民众采取“惠抚”政策,被诸葛亮拒绝。刘备时期,蜀汉政权执法甚严,曾因粮荒颁布禁酒令,违者严罚,家中搜出酿酒工具也要视作违法酿酒者处理;同时也带有比较重的个人感情色彩,刘璋的旧属张裕嘲讽刘备无须,后被刘备找借口斩首弃市;法正担任蜀郡太守期间睚眦必报擅杀多人,刘备与诸葛亮皆置之不问。刘备临终遗言,命后主刘禅学习《商君书》,诸葛亮为后主刘禅抄写《申子》《韩非子》《管子》等,均是主张严刑峻法的先秦法家典籍。诸葛亮秉政期间继续推行以严刑峻法治国,陈寿评价其用心公平故“刑政虽峻而无怨者”。蒋琬、费祎秉政期间,大体继承了诸葛亮严刑峻法的遗规,但也有变化。从蒋琬开始,蜀汉政权放弃了诸葛亮不实施大赦的规矩,开始全国性地赦免犯人,到费祎执政时期,赦免犯人变得很常见,有时仅隔两个月便要大赦一次。

兵制军事

蜀汉政权初建时,其军队主要由刘备入蜀前统领的军队(主要由荆州人组成)和夺取益州时所获刘璋旧部(主要由益州人组成)。前者的兵源,一部分是刘备客居荆州时招募的流民;一部分是收编的刘表旧部,其中不少是将领的部曲私兵。后者的中坚兵源是东州兵。东州兵来自汉末时期流亡至益州的南阳、三辅百姓,是刘焉、刘璋父子统治益州的重要倚仗。这些军队皆属于区别于编户民的职业兵。荆州失陷于孙吴、东征孙吴惨败于夷陵,荆州军与东州兵损耗严重,在蜀汉政权内部失去了军事支柱的地位。

蜀汉政权的正规兵制,是承袭自东汉的征兵制。编户民中的壮丁全部被编入军籍,供政府定期轮番征调。除编户民外,蜀汉军队中还有少数民族“夷兵”。夷兵”的成分复杂,较知名者有巴郡的賨兵和南中的青羌兵。賨兵即板楯蛮,诸葛亮曾发板楯蛮三千人为“连弩士”,将士兵及其家庭迁徙至汉中前线。青羌主要居住在南中地区。诸葛亮平定南中后,曾迁徙“劲卒青羌万余家于蜀”,这支部队战力都很强,号为飞军。与编户民不同,“夷兵”在性质上属于职业兵或世系兵。《中国通史》(白寿彝总主编)认为,诸葛亮执政时期,蜀汉军队的总兵力在十四万上下。除去妇女与男子中的老幼病残,相当于可供服兵役的青壮男子中有三分之二被征发为常备兵。

此外,诸葛亮还“推演兵法,作八阵图”,通过研究演习兵法,结合蜀国军队的特点,制作了阵法变化的图谱供蜀军将领使用。

教育制度

蜀汉政权在益州设有郡学,郡学之上设有太学。太学制度承袭汉制,设有博士多人,以儒家经典为教学内容。此外还任命有劝学从事、典学从事等官员,负责管理州郡的教育事务。

民族政策

蜀汉政权的民族问题主要集中在南中地区。刘备去世前夕,该地区的豪强或割据自立,或叛入吴国。诸葛亮率军平定南中后,大量起用当地少数民族首领,“皆即其渠率而用之”,有人表示异议,诸葛亮解释说:如果派驻官员建立行政机构,也必须派驻军队驻扎以为后盾,驻军就要征粮,征粮就要引发矛盾,南中地区就难以稳定,故目前只力求“不留兵,不运粮,而纲纪粗定,夷汉粗安”的局面。

诸葛亮在南中地区任命的官员,如建宁太守李恢、云南太守吕凯、永昌太守王伉等,皆出自在当地有影响力的大族。诸葛亮还吸收了很多少数民族上层人物进入到蜀汉中央政权内部,如建宁郡(郡治味县,在今云南曲靖南)的爨习官至领军将军,孟获官至御史中丞,朱提(在今云南昭通)的孟琰官至虎步监。中原地区的部曲制隶属关系,也在蜀汉时期被引入到了南中地区。据《华阳国志·南中志》,诸葛亮曾下令将南中地区的“赢弱”百姓分配给大姓焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李等为部曲。这些措施使加强了蜀汉政权在南中的统治力,巩固了蜀汉政权的后方,也使蜀汉政权能从南中地区征发到“劲卒青羌万余家”和金银、丹漆、耕牛、战马等物资。

蜀汉政权的西部与西北部的武都、阴平、汶山、汉嘉等郡分布有氐、羌、匈奴、鲜卑等族部落。刘禅建兴七年(229年),诸葛亮派军队攻取武都、阴平,降服了当地的“夷氐”,次年又派军队讨伐汶山郡,强迫当地部族为蜀汉军队供应军需。诸葛亮去世后,大将军姜维多次西征讨伐汶山郡的部族势力。

外交

蜀汉政权以汉室正统自居,与代汉建国的曹魏政权长期处于敌对关系。刘备去世后,诸葛亮多次北出祁山攻击曹魏。诸葛亮去世后,姜维也多次北伐中原。作为三国中实力最弱的政权,蜀国屡屡出军攻打魏国,执行的是诸葛亮“不伐贼,王业亦亡;惟坐而待亡,孰与伐之”的战略。

赤壁之战时,刘备集团与孙吴集团曾结为同盟。后双方因荆州的归属问题多次发生摩擦。刘备夺取益州后,孙权派军队袭取了荆州,负责镇守荆州的关羽被杀,双方交恶。刘备为报关羽之死、荆州被夺之仇,东征发动了夷陵之战。刘备在蜀军被吴军击败后不久后去世,诸葛亮以托孤大臣秉政,修复了吴国的关系。此后直到蜀汉政权灭亡,两国始终维持着联盟抗魏的盟友关系,外交往来频繁,未再发生战事。

经济

农业

益州地区土地肥沃,物产丰富,依赖都江堰灌溉的成都平原是蜀汉政权的经济基础。诸葛亮秉政期间,特意征丁1200人专职维护都江堰。汉中是蜀汉的北伐基地。诸葛亮在汉中开府,命军队修缮水利设施,实施屯田。《水经注》记载沔阳(今沔县)以东的黄沙河“水侧有黄沙屯,诸葛亮所开也”。诸葛亮还在汉中设置督农机构,负责劝课农桑。

丝织

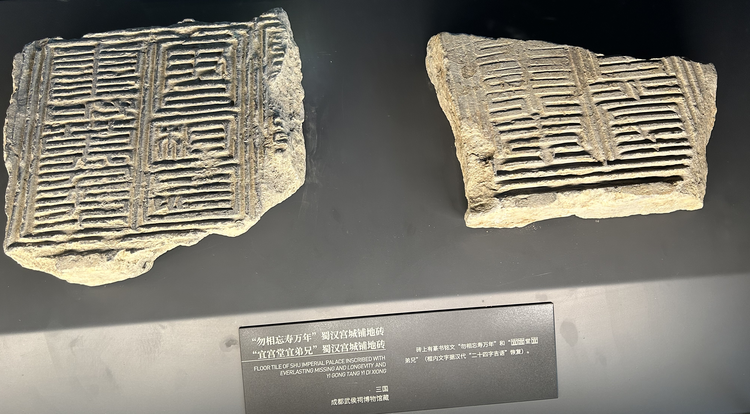

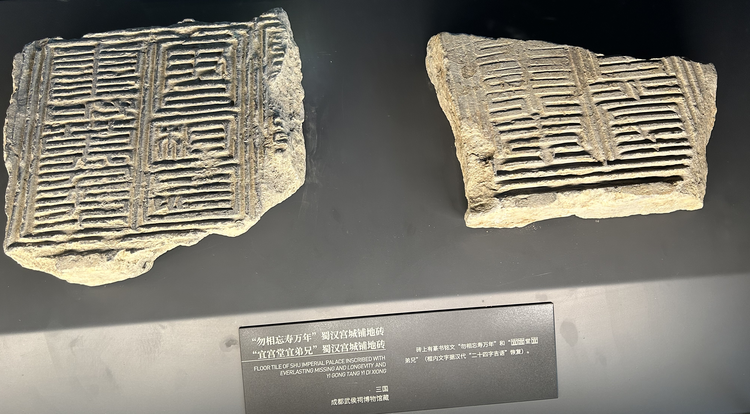

蜀汉丝织业发达,蜀锦是当时的名品。诸葛亮秉政期间鼓励百姓种植桑树养蚕织锦,自己在成都郊外的双流“种桑八百株”。为加强对丝织业的管理,蜀汉政权设置有“锦官”。当时的成都家家织锦,故时人称呼成都为“锦里”,称呼锦工灌锦之江为“锦江”。蜀汉的丝织业分三种,一是由锦官负责管理和生产的官营丝织业;二是由私人工商业者经营;三是农民的家庭副业。以第一种为主要生产方式。蜀锦质量好、产量高,远销魏国与吴国,是蜀汉政权重要的财政来源,诸葛亮曾说“决敌之资,唯仰锦耳”;蜀汉灭亡时,国库尚有锦、绮、彩、绢各二十万匹。蜀锦也是蜀汉政权的外交礼品。曹操去世时,刘备派韩冉带着锦布前去吊唁;邓芝出使吴国时携带的礼物中也有一千端锦(两丈为一端)。

盐铁

蜀地产盐铁。东汉末年废除盐铁禁令,允许百姓煮盐炼铁。蜀汉政权建立后,恢复了盐铁专卖制度。诸葛亮任命王连为司盐校尉,负责为蜀汉政权管理“盐铁之利”,又任命张裔为司金中郎将,负责为蜀汉政权生产、管理“农战之器”。在蜀汉政权治下,公私盐井产出的盐须统一由司盐校尉运销。临邛、广都、什邡等地有盐井,《博物志》记载诸葛亮曾亲自前往临邛的盐井视察;成都铁溪河、泸水西岸打箭炉、崇宁铁砧山等地有诸葛亮时期的冶铁遗址。

文化

蜀汉政权统治时期,有不少学者居住在益州。如尹默通晓经史,专精《左氏春秋》,张裔、孟光研究《公羊春秋》,许慈研究《易》《尚书》《三礼》《毛诗》《论语》,杜琼撰有《韩诗章句》十余万字,李譔通晓五经、诸子之学,且擅长算数、卜数、医药、弓弩、机械等。蜀汉时期史学较为兴盛。来敏著有记载蜀地古史的《本蜀论》,谯周著有《古史考》《蜀本纪》《巴记》《益州记》等,陈术著有《益部耆旧传》,杨戏著有《季汉辅臣赞》,王崇著有《蜀书》,蜀人陈寿入晋后著有《三国志》。蜀汉时期的文学也较为兴盛。诸葛亮擅长为文,陈寿所编《诸葛氏集》共二十四篇十余万字,其中的《隆中对》《出师表》《后出师表》《诫子书》等是流传后世的名篇。秦宓文藻壮美,在诗、文与文论方面均有建树,代表作是诗歌《远游》和《答王商书》。向朗、费祎、姜维、郤正、文立等也均擅长撰文作赋。严可均《全三国文》收录有蜀文六卷、作者三十七人。

科技

蜀汉时期的科技发展主要集中在军事领域。《太平御览》记载蜀人蒲元改进淬火技术,造出了更锋利的刀,可以劈断灌满了铁珠的竹筒,被当时之人称为“神刀”。《三国志》记载诸葛亮“长于巧思,损益连弩,木牛流马,皆出其意”,改进了连弩的性能,并制造出木牛流马作为运输军粮物资的工具。木牛流马即独轮车,因这种运输工具不用牛马、不需要铡草喂料,一人即可推运,故俗间将之称为不吃草的牛(木牛)、能流转的马(流马)。

社会

刘备时期,蜀汉政权曾以天旱为由严禁酿酒,藏有酿酒工具者与违法酿酒同罪,以打击民间的饮酒风气。蜀汉民间有私祭之风,诸葛亮去世后,因官方未立庙祭祀,民众曾“因时节私祭之于道陌上”。蜀汉还存在祭拜巫鬼的风气,刘禅宠信的宦官黄皓曾向鬼巫询问国事。蜀汉统治时期民众生活困苦,后期尤为严重,吴国的五官中郎将薛珝出使蜀汉,感慨说“入其朝不闻正言,经其野民皆菜色”。

君王年表

蜀汉政权君主年表姓名 | 庙号 | 谥号 | 在世时间 | 在位时间 | 年号 | 陵墓 |

刘备 | 烈祖 | 昭烈皇帝 | 161年-223年 | 221年5月15日-223年6月10日 | 章武(221年-223年) | 惠陵 |

刘禅 | — | 思公(晋武帝谥) | 207年-271年 | 223年6月10日-263年12月23日 | 建兴(223年-237年) | — |

延熙(238年-257年) |

孝怀皇帝(刘渊谥) | 景耀(258年-263年) |

炎兴(263年) |

注释

[a]蜀汉政权的州、郡情形较为清晰,县名及隶属关系则因史料记载歧异而比较混乱,本表“统县”一栏以谢鍾英的《三国疆域表》为主,仅供参考。另可参见梁允麟《三国地理志》(广东人民出版社2004)中的《蜀国》一章。

[b]《三国疆域表》称汉中郡共七县,实际列举只有六县。

[c]蜀汉后主刘禅延熙年间,从广汉郡中分出郪县、德阳、伍城、广汉四县,另设东广汉郡。《三国疆域表》未列东广汉郡。

[d]《三国疆域表》称巴西郡共有八县,实际列举只有七县。

[e]此郡《三国疆域表》未载,系建安十八年(213年)刘璋分犍为郡所设,治所在江阳,下辖江阳县、符节县、汉安县。蜀汉时代可能尚存。