人物生平

早年经历

李自成于万历三十四年八月二十一(公元1606年9月22日),出生在米脂河西200里的怀远堡李继迁寨(今陕西米脂县西无定河川侧)的一个贫困农户家里。他的祖父名叫李海,父亲是李守忠。李自成乳名黄娃子,也作黄来儿,初名李鸿基,他幼年时曾被送入寺庙,被称为黄来僧,后来又给本乡大姓艾氏牧羊,二十一岁时成为了银川驿站的一名驿卒。

崇祯二年(公元1629年),朝廷下令裁减驿站经费,李自成被迫离开驿站。次年,陕西灾荒严重,李自成带领一批走投无路的群众,参加了张存孟(不沾泥)领导的起义队伍。他号称闯将,其领导的部队称为“八队”。

征战四方

崇祯五年(公元1632年),李自成成为山西境内各支起义军中的重要首领之一。同年九月和十二月,李自成等部分别攻克修武(今河南省焦作市修武县)和辽州(今山西省左权县)。次年冬,明朝政府调遣的围剿官军总数超过三万人,李自成等部起义军决定在武安县(今河北省武安市)诈降以摆脱被围歼的困境,随后,趁明朝官军不备,渡过黄河到达河南渑池县(今河南省渑池县)境内。

崇祯七年(公元1634年),五省军务总督陈奇瑜调集各路官军于河南陕州(今河南省陕县)专办剿匪,李自成等部被迫转移进入陕西,但在汉中栈道地区误入险地,随后李自成等部采取伪降手段突围脱险。次年,李自成、高迎祥和张献忠率领军队攻占南直隶凤阳,掘开了明朝皇室的祖坟,并焚毁了朱元璋曾经修建的“皇觉寺”。此外,他们杀害了六十多名宦官,并斩杀了中都的守将朱国相。后因争夺凤阳皇宫的俘虏小太监和鼓吹乐器,李自成与张献忠之间产生了纷争,李自成决定带领部队向西撤退,前往甘肃地区。随后,李自成部围攻甘肃宁州(今甘肃省宁县),先后击败明军将领艾万年、曹文诏后,乘胜攻占了城邑。此后,李自成和过天星(张天琳)等部,转战于汉中、西安、延安一带,同三边总督洪承畴率领的明军周旋,崇祯九年(公元1636年)五月,李自成等部进攻米脂,却不慎中计,其部将带领一万多人前来会师后声势复振,于是李自成联合陕北的其他各支起义军连续攻占延川(今陕西省延川县)、绥德(今陕西省绥德县)、米脂(今陕西省米脂县)。不久,高迎祥兵败被杀,李自成被推举为“闯王”。

崇祯十年(公元1637年),李自成攻取汉中失利后,率部南下四川,次年正月出川北上,随后几个月连遭失利,不得已转入深山密林。自崇祯十一年(公元1638年)八月到崇祯十三年(公元1640年)五月,李自成部活动于湖广、四川、陕西三省交界地区,期间进行了一些小规模的战斗。

逐鹿中原

崇祯十三年(公元1640年)六月起,李自成率部众逐步攻入河南。次年正月攻克洛阳,杀害福王朱常洵后,将福王府的金钱赈济饥民,随后委派原洛阳的书办邵时昌为副将,募兵守城,而后便移师攻打开封。在之后的一年半内,李自成率农民起义军,先后向开封发动三次攻坚战,但均未能取胜。崇祯十五年(公元1642年)十月,李自成、罗汝才率部先后杀死陕西总督傅宗龙、汪乔年,并在河南郏县(今河南省郏县)击败三边总督孙传庭。同年闰十一月,李自成等部由河南南阳进军,随后占领襄阳、荆州,次年正月,攻克承天(今湖北钟祥县),李自成下令改承天府为杨武州,同时派人拆毁兴献陵享殿并发掘献陵。

建立襄阳政权

崇祯十六年(公元1643年)三月,李自成等部起义军改襄阳为襄京,建立了中央机构,招抚流亡的贫苦农民,随后,李自成杀罗汝才及革、左五营的贺一龙,五月,擒杀叛将袁时中。八月,孙传庭拥兵10万出潼关,李自成闻讯即率主力北上,次月两军交战于郏县(今河南省郏县)。不久,明军粮运不继,被迫分路撤退以打通粮道,李自成率军追击四百余里,大败明军。十月,李自成攻破潼关,杀死孙传庭,占领西安。此后李自成起义军连克陕西三边各重镇,占领的地方包括了现在的湖北省西部、河南省大部以及西北数省。

建国大顺

明崇祯十七年、清顺治元年(公元1644年)正月初一,李自成在西安建国,国号大顺,改元永昌,封功臣以五等爵,同时更定政权机构。随后,李自成率大顺军主力由西安出发进军北京,次月攻克太原后,李自成发布了永昌元年诏书,取得宁武战役的胜利后,继续率军北上,攻下大同、宣化后入居庸关,三月十九日占领了北京。当时,明朝崇祯帝前往煤山观望,随后返回乾清宫,但大臣们已经纷纷逃散,最终崇祯帝在景山自缢,明朝灭亡。李自成下令"礼葬"崇祯帝,在东华门外设厂公祭,后移入佛寺,二十七日,崇祯帝被葬于田贵妃墓中。

此后,李自成采取了一系列措施来稳定民心并接管、整顿明朝的中央机构。李自成下令,对于伤害人民、抢劫财物以及侵犯妇女的行为,将会严厉处决。最初京城的秩序还相对良好,店铺正常营业,但从三月二十七日起,农民军开始对明朝的官员进行拷问和抄家行动,导致城中弥漫着恐怖气氛,人心惶惶。

同年四月初,总兵吴三桂叛变,占领山海关,同月二十一日李自成率大顺军与吴三桂交战于关内石河,吴三桂请求清朝摄政王多尔衮援救,两军联手击溃李自成的大顺军。返回北京后,李自成斩杀吴三桂全家三十四口。四月二十九日,李自成在武英殿举行即位典礼,典礼结束后放火焚毁了宫殿和各门城楼,次日撤离北京。

溃败覆灭

清顺治元年(公元1644年)五至六月,李自成率大顺军经由山西太原、平阳(今山西省临汾市),返回西安。由于南明弘光帝朝廷的建立以及大顺军的不断溃败,许多曾投降大顺的明朝将领重新选择投奔南明或者清朝。李自成对手下的将士产生了极大的疑虑和不信任,最终导致他错误地杀害了起义军将领李岩等人,进一步加剧了人心的离散情况。同年十月下旬,清军分成两路进攻陕西,一路由英亲王阿济格率领吴三桂、尚可喜等军队,从大同向榆林进军,然后沿陕北地区南下至西安,另一路由豫亲王多铎率领孔有德、耿仲明等部队,从河南怀庆攻击潼关。

顺治二年(公元1645年)正月,清军攻破潼关,李自成见清兵两路夹攻,陕西陷落已成定局,于是放弃西安,退入襄阳。随后,大顺军占领武昌,在清军的突袭下,李自成被迫放弃武昌,向东南方向前进。同年四月,清军在湖北阳新和江西九江接连击败了大顺军,李自成改变方向,向西南进军,计划穿过江西转入湖南地区。同年五月初,大顺军行至湖北通山县九宫山下,遭遇当地地主武装袭击,李自成战败身亡。大顺军余部称李自成为先帝,尊其妻高氏为太后,李自成侄儿李过推举李自成三弟李自敬为首领。

施政举措

政治

李自成在西安建立大顺政权后,将西安更名为长安,称之为西京,并将明秦王府作为皇宫。追尊李自成的曾祖辈为皇帝,尊吕氏为太后,册封高氏为皇后,陈氏为贵妃。此外,颁布规定以规避李自成及其父祖的姓名。为表彰功臣,设立了五等爵位,并对官制进行了修改。内阁改为天佑殿,设立大学士平章军国事,地方官的级别增加到了省一级,并设立了节度使职位。同时,大顺政权还没收了各地明朝的印章,颁发了新的印章。

大顺政权的建立,标志着明末农民战争进入了彻底推翻明朝的关键时期,双方力量对比发生了根本变化。大顺政权的建立激发了贫苦群众的热情,并引起各阶层人士对其重新评估,思考自己的前途,具有较大的政治意义。此外,虽然大顺建国时采取的措施主要维护了农民的利益,但也显示了农民革命政权向封建政权转变的迹象。

经济

均田免赋

崇祯年间,老百姓赋役负担沉重,这也是导致农民起义爆发的原因之一。李自成领导的农民革命军在以往起义农民提出的“均贫富”口号的基础上,进一步提出了“均田免赋”,这不仅是起义军的口号,也是一项政治纲领,目的是平均分配土地,并减免繁重的赋役负担。为此,李自成取消明政府的横征暴敛,为农民创造安心生产的必要条件,宣布安抚政策,宣告"不催科","三年不征粮",除此之外,还对明朝的官僚追缴贪污所得,用于政府经费和军队口粮。这一政策,满足了人民对土地的需求,适时解决了当时百姓沉重的赋役负担,因而深受百姓的欢迎,李自成的威望也得以提升。

恢复农业生产

李自成起义军采取切实步骤保护和恢复农业生产,同时起义军还在一些地方实行屯田,除了“募民垦田”以外,义军战士还直接占领明宗室、官僚地主以及无主荒地进行屯种,借以解决部分军需,免除或减轻群众的负担。在上述措施之下,大顺政权管辖的地区,军民生活得以保证,同明朝控制地区内荒凉的衰败景象形成了对比。

平买平卖

明朝是中国历史上一个商品经济相当繁荣的时期,然而,政府对工商业采取了严厉打击的政策。后来,李自成领导的起义军提出了积极保护工商业的主张,获得了广大工商业者的支持。这一举措导致许多工商业者积极参与了起义军的行动,其中一些甚至成为了起义军的领导人。

军事

李自成在军事方面采取了一系列举措。

其一,他实施了严格的编制化,采用了“五营十二将”的军队组织结构,将五个营的名称定为中吉、左辐、右翼、前锋和后劲;旗帜颜色方面,前营为黑色,后营为黄色,左营为白色,右营为红色,中营为青色。这样的编制使得各个农民起义军能够联合起来,实现统一调度和协同作战,从而提高了起义军的战斗力。

其二,注重军权的集中和领导的统一,对于破坏军队集中统一和企图分裂的行为,李自成坚决予以反对,并在必要时采取果断措施。

其三,李自成注重为起义军提供充足而精良的战斗装备,并且重视对战士的战斗技术训练。

其四,李自成非常重视起义军的军事纪律,他提出了“禁淫掠,据中原,收人心”的口号,并强调“欲图大事, 必先尊礼贤士,除暴恤民”,要求士兵“不淫妇女,不杀无辜,不掠资财”,以保持严明的军纪,这对于争取各阶层人民的支持起到了积极的作用,成为战争胜利的重要保证。

文化

重视人才,开科取士。为了搜罗人才担任各级官员,由礼政府设科目试士,中试者授以府、州、县官。

历史评价

清代政治家张廷玉在《明史》中评价道:“盗贼的祸害,历代一直存在,直到明末的李自成和张献忠为止,可谓是极其凶残。在史书中记载的事迹中,很少有像他们这样残忍的人。”

明朝翰林院编修马世奇说道:“如今李自成和张献忠都承担着极其令人震惊的反叛之责,但统治张献忠相对容易,而统治李自成则困难重重。因为张献忠是人们所畏惧的对象,而李自成则是人们所归附的对象。”

清初名臣、名将贾汉复评价:“勇猛而富有胆略,能严格指挥众人,号令一下,领导一支军队,无人敢抬头挑战,因此取得了胜利,凌驾于其他敌寇之上。”

中国近现代演义小说作家、历史学家蔡东藩评价:“李自成在乱世中闯荡了十多年,时而兴盛,时而衰败,最终没有获得一寸土地。直到牛金星、李岩等人说服他,稍微放过了一些人的性命,于是投降贼寇的人越来越多。可以看出,豪杰发动起义,关键在于赢得民心的支持。就像李闯这样凶狡狠毒的人,即使稍微表现出些许仁义之举,也无法被控制,更何况比他还厉害的人呢?”

中国历史学家吕思勉评价:“张献忠是一个粗野的人,只知道一味杀戮,但李自成却颇有一些谋略。”

历史学家顾诚评价:“李自成把一生献给了反对阶级压迫和满洲贵族民族征服的革命事业。在他领导下,受尽欺凌压榨的贫苦农民挺起了腰,抬起了头,向腐朽透顶的封建统治进行了勇猛的冲击,在广阔的土地上荡涤了地主阶级的污泥浊水,推翻了以朱由检为头子的明王朝。直到他牺牲时为止,他所领导的大顺军以大无畏的气概,独立地承担了抗清斗争的全部重任,为尔后二十年的抗清斗争揭开了序幕。以李自成为代表的明末起义农民们创建的丰功伟绩,将永远光照史册,受到后世人们的景仰。”

死亡争议

李自成死亡的时间和地点问题一直是一个长期争议的焦点。关于这个问题,有两种主要观点,第一种观点认为,李自成于顺治二年(公元1645年)五月,在湖北通山县的九宫山被当地乡民截杀;第二种观点认为,在湖南石门县的夹山寺,李自成削发为僧,并于康熙年间在那里寂圆。

湖北通山九宫山乡民截杀说

关于"湖北通山九宫山乡民截杀李自成"的说法,武汉大学历史系冯天瑜教授在《李自成死地之争对史学研究的启示》一文中指出:清朝英王阿济格追击李自成的奏报记载,李自成率部下退入通山九宫山中,被村民围困,无法逃脱,于是自缢而死。南明湖广总督何腾蛟给隆武朝廷的奏报记载,李自成率二十八骑入九宫山,不料伏兵四起,李自成被截杀死于乱刀之下。此外,康熙年间《湖广武昌府志》记载,李自成进入楚地,尚有数十万士兵,等到渡江后行至通山县九宫山,被农夫程九伯用锄头击杀。

湖南夹山寺出家说

关于"湖南夹山寺出家说"的说法,据武汉大学历史系冯天瑜教授指出,该说法最早正式出现在乾隆十一年至十八年期间担任湖南澧州知州的何磷所撰写的《书李自成传后》一文中。该文称,何磷在担任澧州知州期间听闻关于李自成在夹山寺出家的民间故事。然而,冯天瑜教授指出,何磷的依据并非直接证据,而是基于一位老僧的回忆。这位老僧在乾隆年间与何磷见面时已经七十多岁,距离奉天玉和尚在顺治初年入寺已经近百年,因此所述情节显然是多代人口述传承的结果,不是直接的证据。此外,何磷还以夹山寺藏有一尊类似《明史·李自成传》中所描述的雕像为依据,认为奉天玉和尚即为李自成。尽管自清朝以来有关李自成在夹山寺削发为僧的说法流传,但它并没有对历史学产生冲击力,却对文学创作产生了一定的影响。

冯天瑜教授认为,李自成在夹山寺削发为僧的说法因其传奇色彩为文学创作提供了素材,这是该说法的一个贡献,然而,目前没有确凿的证据支持这一说法。

人物关系

关系 | 姓名 | 简介 |

父亲 | 李守忠 | 米脂县(今陕西省米脂县)双泉都二甲人 |

母亲 | 有吕姓、金姓等说法 | 康熙《延绥镇志》记载,李自成母亲吕氏为怀远堡人;《绥寇纪略》卷九、《见闻随笔》卷一,记载李自成母亲为金氏 |

哥哥 | 李自立(李鸿名) | 李守忠长子 |

弟弟 | 李自敬 | 在李自成死后被推举为首领 |

第一任妻子 | 韩金儿 | 李自成第一任妻子,后因与里棍盖虎儿通奸而被李自成所杀 |

第二任妻子 | 邢夫人 | 李自成第二任妻子,后与李自成部将高杰私通后降明 |

第三人妻子 | 高桂英 | 米脂县(今陕西省米脂县)北壶芦山人,李自成称帝后立其为皇后 |

妃子 | 窦美义 | 原明朝后宫宫女,李自成攻入北京城后纳其为妃 |

轶事典故

福禄宴:崇祯十四年(公元1641年)正月,李自成率领农民军对洛阳发起攻击。不久,福王朱常洵被俘获,李自成命令手下将他捆绑起来,剥去衣物并清洗干净。随后,从后花园取来几头梅花鹿,将它们宰杀后与福王一同放入一口巨大的锅中煮熟,这场宴席被称为“福禄宴”,供应给将士们共同享用。

福王朱常洵被李自成杀害是事实,但其死因却存有争议,“福禄宴”一说源自于明末清初史学家计六奇所著的《明季北略》,该书记载了明朝万历至崇祯时期北方地区的史实。但据清朝修订的《明史》记载,福王被杀后,他的两个侍从将他的尸体用桐棺装殓,放在一个破烂的架子车上带走埋葬。因此,对“福禄宴”一说,尚需进一步考证。

后世纪念

墓葬遗址

李自成墓位于湖北省通山县九宫山下的牛迹岭,被列为全国重点文物保护单位。李自成墓依托于九宫老崖的“虎山”,靠近西流的溪水,建筑朝南北向,占地面积达到13万平方米。主要建筑包括门楼、墓冢和陈列馆,周围还筑有类似“小长城”的石墙和其他附属建筑。陈列馆内收藏了许多珍贵文物,如李自成的鎏金马镫以及不同时代的史志文献。墓碑上的“李自成之墓”是由郭沫若题写的。墓地后方高处矗立着下马亭,附近还有落印荡、激战坡等历史遗址。

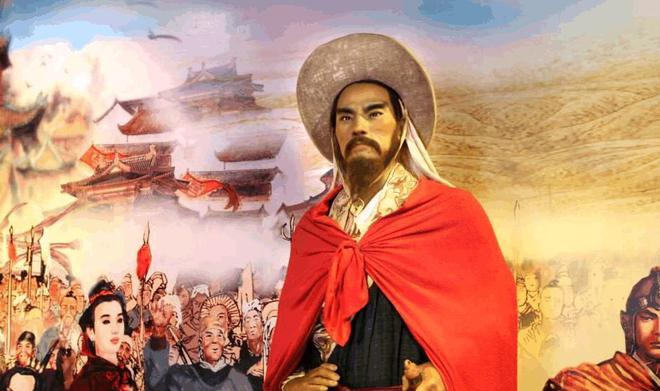

行宫遗址

李自成行宫,又被称为盘龙山古建筑群,座落在中国陕西省榆林市米脂县北盘龙山上,占地总面积为11400平方米,建筑面积为4600平方米。该行宫始建于明朝崇祯十六年(公元1643年),是明末清初农民起义军首领李自成,在西安建大顺国后所修建的行宫。它是西北地区保存较为完整的古建筑群,景区内设有李自成纪念馆 、李自成评述馆、东汉画像石精品展,米脂婆姨史迹展等。

盘龙山古建筑群于1992年4月20日被陕西省人民政府列为第三批省级重点文物保护单位,并于2006年5月25日被国务院列为第六批全国重点文物保护单位,2012年,它被评为国家AAA级旅游景区。

艺术形象

文字形象

中国现代小说家姚雪垠创作了长篇历史小说《李自成》,该书以明末时期的义军领袖李自成和明末皇帝崇祯为核心,通过描写一系列鲜明的历史人物形象,展示了明末农民革命战争的特殊规律,以及封建社会阶级斗争和民族斗争的复杂局面。

影视形象

上映年份 | 作品名称 | 影视题材 | 李自成角色扮演者 |

1978 | 《闯王旗》 | 电影 | 杨士雄 |

1981 | 《武侠帝女花》 | 电影 | 麦天恩 |

1984 | 《双雄会》 | 电影 | 许还山 |

1985 | 《碧血剑》 | 电视剧 | 朱铁和 |

1985 | 《雪山飞狐》 | 电视剧 | 刘江 |

1990 | 《巾帼悲歌》 | 电视剧 | 董子武 |

1994 | 《乱世不了情》 | 电视剧 | 张振寰 |

2000 | 《碧血剑》 | 电视剧 | 骆应钧 |

2004 | 《明末风云》 | 电视剧 | 杨洪武 |

2005 | 《江山风雨情》 | 电视剧 | 刘威 |

2005 | 《谁主中原》 | 电视剧 | 张山 |

注释

[a]明末清初费密撰编年体史书《荒书 》记载。

[b]清初吴伟业撰纪事本末体史书《绥寇纪略》卷九记载。