简介

檀道济出身寒门,父母早亡,后投身刘裕部下,随刘裕平定桓玄之乱。义熙十二年(416年),檀道济作为先锋帮助刘裕攻灭后秦,刘裕登基称帝后,封檀道济为护军将军,永修县公,食邑两千户,并监管淮南各路军事,刘裕病重逝世前,檀道济还被任命为顾命大臣,辅佐宋少帝刘义符。景平二年(424年),檀道济参与发动政变,废黜宋少帝,拥立刘裕第三子刘义隆为帝,檀道济也被进为征北将军,封武陵郡公,食邑四千户,文帝时期檀道济平定谢晦叛乱,并率军抵抗北魏,封为征南大将军、江州刺史。但在元嘉十三年(436年),宋文帝病重,檀道济因功高震主受到猜忌,被下诏收付廷尉诛杀,含冤而死。檀道济死后,时人唱道:“可怜《白浮鸠》,枉杀檀江州。”北魏军也不再惧怕,从而连年南进征伐。

檀道济从军二十余年,一生戎马倥偬,参与攻伐后秦,是刘宋王朝的开国功臣,后为刘宋保卫边境,抗击北魏,战绩卓著,留下“唱筹量沙”的经典战例,保全了刘宋的军事力量,巩固了刘宋的统治。

人物生平

从军建功

檀道济年少时就父母双亡,居丧期间尽孝守礼,侍奉兄姊,以和蔼恭敬的品行受到时人的称赞。后经过族叔檀凭之引荐,进入谢玄北府兵中刘裕的军营,当时正值东晋权臣桓玄把持朝政大权,废黜了晋安帝,并自己称帝,建国号楚。元兴三年(404年)二月,檀道济跟随刘裕于京口(今江苏镇江)举行起义,刘裕以打猎为名,暗中联络聚集北府兵兵将,斩杀了桓修、桓弘等桓玄亲信,刘裕被推为盟主,传檄四方,檀道济也由此迈入刘裕麾下。京口起义后,檀道济及其兄长均跟随刘裕起兵平定京城,讨伐桓玄,檀道济任征西将军,并同在刘裕建武将军府中参谋军事,在讨平鲁山之役中,檀道济擒获桓振,升任为辅国将军、南阳太守,同时由于辅佐举义建有功勋,封为吴兴县五等侯。

义熙六年(410年),刘裕带兵北伐南燕,而卢循乘机起兵反叛,一时之间,众多贼寇也纷纷响应,郭寄生等即聚集在作唐县作乱,檀道济遂被刘裕任命为扬武将军,天门太守,率军平定了叛乱。之后,跟随刘道规讨伐桓谦、苟林等,檀道济为激励文武官员,冲锋时身先士卒,所向披靡。当徐道覆进逼京城时,刘道规亲自领兵作战,而檀道济在其中立下战功最多。不久升迁为安远护军、武陵内史,又任太尉参军,官拜中书侍郎,同时因前后的功劳封爵为作唐县男,食邑四百户,并补官太尉主簿、咨议参军。刘裕长子刘义符任征虏将军镇守京口时,还任檀道济为司马、临淮太守,后又升迁为世子征虏将军司马,加冠军将军。义熙十一年(415年),檀道济还参加了进攻襄阳、平定荆州刺史司马休之的作战。

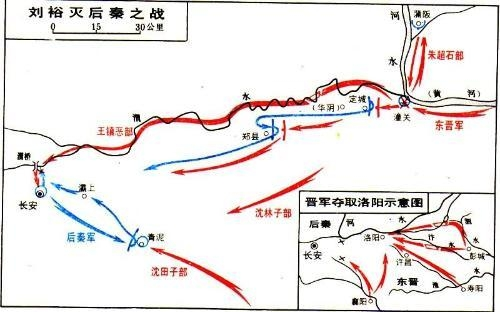

北伐后秦

义熙十二年(416年),檀道济被任命为先锋,随刘裕北伐后秦,一路从淮河、肥水出发,其大军所到之处,全部告捷,徐州刺史姚掌献出项城(今河南沈丘)投降于檀道济,各城也都纷纷望风而降,唯独新蔡太守董遵不肯屈服,檀道济攻下其所守城池,擒获董遵,并杀之。之后又进兵攻克许昌(今河南许昌),抓获后秦宁朔将军、颍州太守姚坦以及大将杨业。不久,刘裕所率晋军即攻占了后秦阳城、荥阳,大军推进到到成皋,当时镇守洛阳的后秦征南将军陈留公姚洸派遣信使向长安求援,然而后秦军中司马姚禹暗中和檀道济交结,帮助檀道济一路攻池掠地,进逼洛阳,俘获后秦兵士四千余人,有人建议将俘虏全部活埋,堆起一座山丘,但檀道济认为讨伐罪人,安抚平民,才是现在该做的事情,便将被俘兵士全部释放,遣送回家,也因此让夷族和汉族都非常感激高兴,纷纷前来归附。义熙十三年(417年),檀道济与沈林子率军渡过黄河,攻下襄邑堡(今山西芮城),然后到蒲坂攻打并州刺史尹昭,但没有成功,檀道济便听从沈林子的建议,与振武将军王镇恶汇合,集中力量攻下潼关,大败姚绍。

长安平定之后,檀道济被任为征虏将军、琅琊内史。刘义符将去镇守江陵,又任檀道济为其西中郎司马、持节、南蛮校尉,并加号征虏将军,升迁为宋国侍中,兼任世子中庶子、兖州大中正。

开国功臣

元熙二年(420年)六月丁卯日(7月10日),刘裕称帝,改国号为宋,是为宋武帝,降封司马德文(晋恭帝)为零陵王,东晋灭亡,改元永初。檀道济被封为护军将军,加散骑常侍,主管石头城防务,准许不用通传即可进入宫廷,又因其有辅佐开国之功,封为永修县公,食邑二千户,位列丹阳尹。其后檀道济又出任为镇北将军、南兖州刺史,镇守广陵,监管淮南各路军队。

永初三年(422年),宋武帝刘裕身体不适,护军将军檀道济同长沙王刘道怜、司空徐羡之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦一起进宫侍奉刘裕就医吃药。不久,刘裕病重,赐予檀道济可带宝剑披甲胄的护卫军士二十人,并遗命司空徐羡之、尚书仆射傅亮、领军将军谢晦及护军将军檀道济四人为顾命大臣辅佐太子刘义符。景平元年(423年),刘义符登基,是为宋少帝,而北魏乘宋武帝新丧之际,发兵南进,攻略宋地,于东阳城包围了青州刺史竺夔,刘义符下诏加封檀道济为使持节、监征讨诸军事,率军前往东阳驰援,但还未等檀道济军队到达,北魏军队已烧掉营房、焚毁攻城器具逃走。檀道济本要出城追击,却因城内无粮,只得打开粮窖取出陈年之谷以充军粮,然而粮窖深达数丈,等到将稻谷碾成米,已经过去了一夜,北魏兵早已逃远,无法再追,檀道济只能作罢。之后,檀道济回师镇守广陵。

拥立文帝

刘义符登基后,在为其父守丧期间,行为举止违反礼仪,喜欢与左右侍从嬉戏游乐,没有节制,令朝臣大失所望。景平二年(424年),司空徐羡之等人密谋废黜少帝刘义符,而依次立为帝的人是刘裕次子庐陵王刘义真,但刘义真性格轻浮不稳,与徐羡之等人不合,于是徐羡之等人决定先废刘义真为庶人,并告诉了檀道济,檀道济提出异议,屡次劝阻徐羡之,均不被采纳。之后,徐羡之等人以国讣为托辞让檀道济入宫守卫朝堂,等其到建康后,徐羡之才把废立皇帝的密谋告诉他。在准备废黜少帝的前一晚,檀道济进入领军府跟谢晦同宿,谢晦整晚惊恐不安,难以入睡,而檀道济却倒头即入梦乡,谢晦对此非常佩服。当时刘义符在龙舟上游玩入寝,天亮后,檀道济等人带兵杀入,杀死少帝身边的两名侍从,将酣睡中的刘义符带到岸上,收取其印玺,群臣拜辞后,送于东宫,后以张太后的名义废其为营阳王。

不久,徐羡之、檀道济等人拥立刘裕三子刘义隆为帝,是为宋文帝,文帝登基后,加封檀道济为征北将军,散骑常侍,并进封武陵郡公,食邑四千户,但檀道济辞谢进封,文帝又增派其主管青州、徐州之淮阳、下邳、琅琊、东莞五郡诸军事。后来,文帝以杀害宜阳王刘义符、庐陵王刘义真之罪处死徐羡之等人,并派檀道济平定谢晦叛乱,檀道济在隐矶(今湖南临湘市)大败谢晦,于延头(今湖北大悟县)将其收押送回都城,檀道济被升为征南大将军、开府仪同之司、江州刺史,监管江州、荆州的江夏、豫州西阳、新蔡、晋熙四郡诸军事,并增封千户。

抗击北魏

元嘉八年(431年),宋文帝任命到彦之为主将率军北伐北魏,一举收复了黄河以南许多失地,但不久北魏就大举反攻,收复地又丢失,洛阳金墉、虎牢也都被北魏军占领,直逼滑台,形势危急。宋文帝下诏任命檀道济为征讨军队的总指挥,率军从清水出发北伐,军队到达东平寿张县时,遇到魏军将领安平公乙旃眷,檀道济统率军队奋起进击,大败魏军,接着转战到高梁亭(今山东阳谷县),斩杀济州刺史悉颊库结。之后,檀道济进军到济水岸边,与魏军交战二十余日,大获全胜,但当檀道济大军抵达历城(今山东济南)时,遭遇魏军前后夹击,烧毁了宋军粮草,导致大军无法再继续前进,最终致使滑台被魏军占领。而檀道济通过将粮食中盖在沙子上,以显示粮多,迷惑了魏军,从而摆脱了敌人的包围,保全军队平安返回。事后,檀道济并没有被罢免官职,还进位为司空,回到寻阳镇守。

含冤就死

檀道济因为在武帝、少帝时期时就建立了赫赫战功,威望很高,其手下心腹爱将,全都身经百战,同时他的几个儿子也都很有才气,引得朝廷疑忌畏惧,认为檀道济也许会成为下一个司马懿。而宋文帝常年卧病,数次病危,贪图执掌朝政的刘湛和彭城王刘义康都十分忌惮檀道济,忧心文帝一旦驾崩,朝廷就再也掌控不了檀道济。

元嘉十二年(435年),宋文帝病重,恰逢北魏南进侵犯边境,朝廷征召檀道济入朝,檀道济的妻子感觉到无事召入朝,恐有祸事临头,但檀道济不以为然,檀道济到达京城留住了一段时间后,文帝病情有所好转。元嘉十三年(436年)春,在正要遣送檀道济返回寻阳时,檀道济都已登上了船,文帝却又病重了,于是又将其召回,为他饯行,回京后,檀道济就被抓捕起来交予廷尉治罪、诛杀,连同檀道济的儿子、亲信等十一人都被杀害。

主要成就

北伐后秦

义熙十二年 (416年 ),檀道济担任先锋跟随刘裕北伐后秦,其所率军队大获全胜,一路攻破项城、新蔡、许昌,并与后秦军中将领里应外合,拿下洛阳,面对俘获的四千余投降兵士,檀道济没有选择杀之,而是将其全部释放,因而得到了百姓的支持,加快了北伐胜利的进程。后来,又率军与晋军合力攻下潼关,为刘裕大军攻下长安、灭亡后秦打下了坚实的基础,而刘裕也正是依靠这次北伐的胜利,积累了足够的政治资本完成代晋称帝的准备。

抵御外敌

景平元年(423年),宋武帝刘裕逝世后,宋少读刘义符登基,而北魏乘宋朝新丧,发兵侵犯,檀道济率兵支援,吓得魏军烧掉营房、焚毁攻城器具而逃,虽因粮草不足而未能乘胜追击,但却阻止了北魏军南进的势头。元嘉三年 (426年 ),宋文帝在位后,清除前朝势力,派到彦之讨伐谢晦叛乱,却以失败告终,之后檀道济率军大败谢晦,并将其押送回都城,使宋朝战局转败为胜,巩固了宋文帝的统治。元嘉八年(431年),在到彦之北伐北魏失败而形势危急之时,檀道济挺身而出,担任总指挥率军支援,击败魏安平公乙旃眷,奋勇前行,大破魏军,并乘胜北进,前后二十余日,三十多场战役,多有胜利,但后因在历城被前后夹击,粮草被毁,致使滑台失陷,大军被围,最终檀道济使用将仅有的粮食盖在沙子上,迷惑敌人之计,得以让军队安全返会,保全了宋朝的军事力量。

人物关系

辈分 | 姓名 | 关系 | 简介 |

父辈 | 檀凭之 | 叔侄 | 字庆子,东晋时期将领,曾与刘裕一同举兵讨伐桓玄,但不幸战死 |

平辈 | 檀韶 | 兄长 | 刘宋时安南将军、散骑常侍,封宜阳县侯,江州刺史 |

檀祗 | 兄长 | 东晋时抚军将军、散骑常侍,封西昌县侯,历广陵相,谥号威侯 |

子辈 | 檀植 | 长子 | 官至给事黄门侍郎 |

檀粲 | 次子 | 司徒从事中郎 |

檀隰 | 三子 | 太子舍人 |

檀承伯 | 四子 | 征北主簿 |

檀遵 | 五子 | 秘书郎 |

檀夷 | 六子 | — |

檀邕 | 七子 | — |

檀演 | 八子 | — |

孙辈 | 檀孺 | 孙子 | 檀邕之子,官至奉朝请 |

注:檀道济被诛杀时,其八子也被一并处死,只有孙子檀孺被宽宥,给予闲散官职 |

资料来源: |

人物评价

宋武帝刘裕曾评价“檀道济虽有干略,而无远志,非如兄韶有难御之气也”,认为檀道济虽然在军事上有勇有谋,但在政治上没有远大志向,不像其哥檀韶有难以驾御的气魄。

宋文帝刘义隆评价,檀道济犹如西汉的李广,正是李广在朝,匈奴才不敢南侵,檀道济在朝,北魏才不敢南进。

《十七史百将传》中评价,檀道济能够读取到人心,强悍勇猛,谢晦因为知道檀道济勇猛,而不战自溃,檀道济唱筹量沙与退却的魏军形成了强弱之分。

轶事典故

檀陶之交

元嘉三年(426年),檀道济担任江州刺史,恰逢陶渊明也因“不为五斗米折腰”而解甲归田,在江州过着隐居的田园生活,檀道济听闻陶渊明生病时,家中又缺少食物,饿得躺床好几天,心中挂念,便专门买了几斤好酒和一些陶渊明喜欢的美食,亲自上门访问,当檀道济见到陶渊明的窘境时,认为陶渊明以贤人处世,天下无道就归隐山林,有道就出来做官,在如今的开明盛世使自己受苦。陶渊明听后很是不悦,反讽到自己不如檀道济,是自己的志向达不到贤人的境界,遂挥手让檀道济离开,也没有接受檀道济所带的酒肉。

唱筹量沙

檀道济受命出师北伐,总管各路军事时,在历城被魏军夹击烧掉粮草,当时檀道济军中有个兵士逃到魏营投降,将宋军缺粮的情况告诉了北魏的将领,随后北魏派出大军追赶檀道济,想把宋军围困起来,宋军见后军心动摇,失去了斗志。但檀道济却命令将士就地扎营休息,当晚,檀道济亲自带领兵士查点粮食,趁着夜间喊报时辰,聚量沙土,将所余下的少量米撒在上面,而一些兵士手里拿着竹筹唱着计数,另一些兵士用斗子在量米,北魏探子看见之后,向主帅报告檀道济军营粮食丰富,不能决战。北魏将领认为前来告密的宋兵是假投降,便杀之。后来,檀道济命令军士全都披挂盔甲,外穿白衣服,坐着车子慢慢地出去到外面走动,魏军恐有埋伏,不敢逼近,最终檀道济凭借“唱筹量沙”之计顺利退兵,保全军队安然返回,名声大噪。

自毁长城

元嘉十三年(436年),檀道济被以暗中散发金钱财货,招引剽猾歹徒,图谋祸乱之罪含冤被捕之后,十分愤怒,目光如炬,脱下头巾扔在地下,斥怒众人说毁掉刘宋的万里长城,檀道济死的那天,建邺地震,有白毛生长,时人唱道:“可怜《白浮鸠》,枉杀檀江州。”而当北魏听闻檀道济死去的消息后,喜悦万分,不再害怕南宋,从此连年南下侵犯,后来宋文帝文帝再次发起北伐,却被北魏击败,长驱直入,一度要瓜分到长江北岸,宋文帝登上石头城远望,面露忧色,慨叹如果檀道济还在世,怎会弄到如此地步。

人物争议

檀道济之死

《宋书》写于檀道济被杀的数十年后,其作者沈约也是南朝宋人,书中记载宋文帝刘义隆下诏诛杀檀道济,并认为檀道济被杀是罪有应得,还在檀道济被杀之后大赦天下,甚至在檀道济被杀15年后,宋文帝刘义隆依然认为檀道济是“养寇自资”的罪人,同时在《宋书》的刘义康传中也并没有记述其杀檀道济之功。然而,在檀道济被杀的两百多年后成书的《南史》中却记载是刘义康矫诏杀害了檀道济,因此后世对于檀道济到底是被刘义隆亲自下旨杀害,还是被刘义康矫诏杀害存在争议。

三十六计

《三十六计》最早发现于1941年的手抄本而广泛流传,但据《南齐书·王敬则传》中记载“檀公三十六策,走是上计”,说明三十六计的概念最早起源于檀道济,而走是上计也正是檀道济唱筹量沙的理论升华,后来的《南史》《资治通鉴》也都将这段话原文照录,但在历代正史、杂史的“经籍志”“艺文志”都没有这段语录,更没有檀道济本人署名的“抄本”或“印本”传世,自檀道济死后1500余年也都未见《三十六计》的任何踪迹,后人对《三十六计》起源于檀道济持怀疑的态度。但在二十一世纪初,有人在山东省济宁市发现由一堆杂乱无章的玉片组成的完整的《三十六计》,从而将其成书时间上推千年,后经过致力于研究兵学的山东社会科学院研究员谢祥皓、中国古玉器研究会山东省中心主任赵承凤等学者考证,《三十六计》的作者也可以基本确定为南北朝时的名将檀道济。

后世纪念

后世地位

唐建中三年(782年),礼仪使颜真卿向唐德宗建议,追封古代名将六十四人,并为他们设庙享奠,其中就包括宋司空武陵公檀道济。在北宋年间张预编撰的《十七史百将传》中,檀道济亦位列其中。

檀公城遗址

檀公城遗址位于安徽省亳州市蒙城县城区北二十千米的檀城镇山麓,原为汉魏晋及南朝宋时山桑县治所,檀道济在与北魏作战中,受到夹击,粮草不足,困守于此处,后使用唱筹量沙的办法,智退魏兵,成功脱险。后人为纪念檀道济,废山桑邑改为檀公城,2019年3月檀公城遗址被安徽省人民政府公布为第八批省级文物保护单位。

相关记载

《宋书 》:卷五-文帝纪、卷四十三-檀道济传。

《南史》:卷十五 列传第五 檀道济传。

《资治通鉴》:晋纪和宋纪,卷一百一十七~卷一百二十三。

艺术形象

作品名称 | 题材 | 饰演人员 |

《凯旋图》 | 秦腔剧 | — |

《春秋笔》 | 京剧 | 刘连荣(1938年)、陈俊杰(2011年) |

《陶渊明东篱赏菊》 | 元杂剧 | — |

注释

[a]倥偬(kǒnɡ zǒnɡ):多而急迫

[b]文帝问殷景仁日:“谁可继道济?”答日:“道济以累有战功,故致威名,余但未任耳。”帝日:“不然,昔李广在朝,匈奴不敢南望,后继者复有几人?”

[c]孙子曰:“ ‘将军可夺心。’道济谓晦悉臣勇,果不战而自溃。又曰:‘强弱形也。’道济唱筹量沙而却魏军是也。”