地震(earthquake),地球自然现象的一种,指的是大地突然发生的震动,即地壳某个部位的岩层应力突然释放而引起一定范围内地面震动的现象,也称之为地动。

本页面主要目录有关于地震的:地震基本要素、地震波、震级与烈度、地震序列、地震分类、地震带、地震灾害、地震预报、应震措施、地震监测后全球十大历史地震、地震学等介绍

地震(earthquake),地球自然现象的一种,指的是大地突然发生的震动,即地壳某个部位的岩层应力突然释放而引起一定范围内地面震动的现象,也称之为地动。

本页面主要目录有关于地震的:地震基本要素、地震波、震级与烈度、地震序列、地震分类、地震带、地震灾害、地震预报、应震措施、地震监测后全球十大历史地震、地震学等介绍

地震

earthquake、seism

地动

Dizhen

火山带、板块运动活跃带、地震活动带

地震有着突发性、破坏性、连锁性的显著特点,地震的发生往往在顷刻之间,可以导致山川崩裂、地面沉降和隆起、造成河流堵塞改道甚至决堤、建筑物倒塌、引发滑坡、泥石流、火灾、海啸等地质灾害,造成严重破坏。

全球每年约发生500万次地震, 人们可以感觉出来有震感的约占1%。其中能造成严重灾害的(7级以上)大地震约有10~20次。其震源深度大多数位于地壳和岩石圈的范围,部分深度可达地幔的范围内。

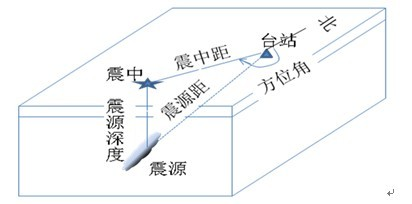

地震的基本要素分为震源、震中、震源深度、震中距、震源距、等震线。

震源是引发地震、释放深部能量的发源区,理论上将震源定位一个点,实际中将其认定为一个区。

震中是震源在地面上的垂直投影点,是接受震动最早的部位。

震源深度是震源到震中的距离(h)。

震中距是从地震台道震中的水平距离。

震源距是从震源道地震台的距离。

等震线是同一地震在地面引起相等破坏程度的连线。

地震发生时,震源产生的能量在地球表面和内部传播的弹性波称为地震波。

地震波的分类方式及特点 | |||||||

名称 | 传播方式分类 | 特点 | 细分名称 | 简称 | 特点 | 示意图 | 参考资料 |

地震波 | 体波 | 在地球内部传播的地震波 | 纵波(P-waves) | P波 | 推进波,以震源为中心,做前后运动,振动方向与波的传播方向一致,速度快,破坏性弱 |

| |

横波(S-waves) | S波 | 剪切波,以震源为中心,做垂直运动,只能在固体中传播,破坏性强 |

| ||||

面波 | 沿着地球表面附近传播的地震波 | 勒夫波(Love wave) | L波 | 震动平行于地面,只有横向波动没有纵向波动,震动幅度随深度增加而衰减 |

| ||

瑞利波(Rayleigh wave) | R波 | 頻率低、震幅大、兼有纵波与横波的特点,存在于震中以外的地方 |

| ||||

地震震级是衡量地震大小的量,通过测量地震波中的某个振相的幅度来获取,通常用字母M表示,一次地震只有一个震级。

震级标度方法有多种,如地方性震级 、短周期体波震级、宽带体波震级、面波震级 、宽带面波震级和矩震级,人们常知道的震级多为里氏震级(ML),又称为地方性震级,该震级额标度是由美国地震学家查尔斯·弗朗西斯·里克特(Charles Francis Richter)于1935年研究加州地震时提出,规定震中距100km处“标准地震仪”所记录的水平向最大振幅的常用对数为该地震的震级。震级每相差一个级别,能量约就相差32倍,每相差两级,能量约相差1000倍,目前世界上人类有记录的震级最大的地震是1960年5月22日智利发生的9.5级地震。

里氏震级能量表 | |||||

地震等级(ML) | 震感 | 能量/焦耳(E/J) | 地震等级(ML) | 震感 | 能量/焦耳(E/J) |

1级 | 微震 | 2

| 无感 | ||

强度1 |

| 室内部分人有感觉 | |||

强度2 |

| 灯具等悬挂物摇晃 | |||

强度3 |

| 光线不稳、器具碰撞 | |||

强度4 |

| 有紧迫感,悬浮物大幅度摇晃 | |||

强度5- |

| 大多数人会感到恐惧,找固定物扶住,书从书架跌落 | |||

强度5+ |

| 行动不便,未固定的家具会翻倒 | |||

强度6- |

| 难以站立,无法打开门,砖墙或玻璃可能会损坏或脱落 | |||

强度6+ |

| 无法站立,左右摆动。大多数未固定的家具会移动,许多会倒下 | |||

强度7 |

| 大多数未固定的家具会移动、倾倒,有时甚至会飞起来 | |||

参考资料 | |||||

麦卡利地震烈度表 | |

烈度 | 影响 |

1(I)度 | 无感觉,只有仪器能观察到 |

2(II)度 | 建筑物中多数人可以感觉到,悬挂的东西开始轻微摇摆 |

3(III)度 | 大部分室内的人感觉到震动,很多人意识不到是地震,停止的车辆轻微摇动 |

4(IV)度 | 大部分室内的人感觉到地震,少数室外的人也感觉到震动;家中较小的饰物开始摇晃,墙和窗架有吱吱声 |

5(V)度 | 几乎所有人都有感觉;很多睡着的人惊醒,玻璃和脆弱的东西开始破碎,不稳定的东西移动或倾倒 |

6(VI)度 | 很多人惊恐逃到室外,重的家具移动或倾倒,物品跌落,少数墙上粉灰跌落 |

7(VII)度 | 优良建筑受损轻微,不良建筑有较大损坏,开动中的车辆可以感觉,走路的人难以平衡,部分烟囱震倒 |

8(VIII)度 | 行驶的车辆受到影响,特别设计的房屋损失轻微,普通建筑部分损坏,不良建筑极大损坏;烟囱、纪念碑、高塔和工厂中货物有倒塌,井水水位变动 |

9(IX)度 | 极大恐慌,建筑物受损严重连同地基发生位移,局部倒塌地面发生裂缝,地下水管折裂,地下喷出泥沙 |

10(X)度 | 木造建筑物毁毁,大部分砖制房屋被破坏,河堤损坏,地面强烈破裂,铁路轨道开始弯曲,大量山崩 |

11(XI)度 | 全部砖造房屋损毁,铁路轨道大量弯曲,河堤崩陷,地下管道完全不能使用 |

12(XII)度 | 灾害遍地几乎全毁,地面上下起伏,视线扭曲,地貌改观,物体被抛入空中 |

参考资料 | |

地震的能量积蓄过程不是一朝一夕能够完成,根据地震周期考察和估算,一个8级地震的孕震期一般至少需要二三百年,7级地震也要接近二百年才能完成。地震的发生则是地壳内部结构形变调整的过程,累积能量的释放过程是缓慢而渐变的,会在某一时间段内同一震源体内连续发生多次地震,这组在同一震源体内的多次地震按次序排列被称为地震序列,一个地震序列内一般分为主震、前震、余震。

主震(mainshock):地震序列中最大的地震。主震并不具有唯一性,如果地震序列中有两个最大地震,称为双主震。

前震(foreshock):地震序列中,主震前的所有地震被称为前震。

余震 (aftershock):地震序列中,主震之后的所有地震被称为余震。

成因分类

地震的发生是由于地壳运动,使地震发源地内部物质发生了形体和位置的改变引起的。引起地震的原因有很多,由构造活动或者火山喷发引起的地震为天然地震,由人类矿山采掘、建造水库蓄水引发的地震为诱发地震,由爆破、核爆炸引起的地震为人工地震。

构造地震,又称之为断裂地震,由构造变动造成断裂活动所产生的的地震。大多数的地震是构造地震,约占地震总数的90%。构造地震多数为浅源地震,其特点是影响范围广,活动频繁,地震强度大,破坏非常强烈,造成损失大。

火山地震是由火山活动引起的地震。火山喷发形成的冲击力可能引发地震,也可能是火山活动引起构造变动引发地震,或者构造变动引起火山喷发从而导致地震。火山地震约占地震总数的7%,其特点是震源深度小,地震强度小,影响范围少。

冲击地震是因山崩、滑坡、地下溶洞塌陷引起的地震,又称为塌陷地震。约占地震总数的3%,其特点是震源浅,影响范围小,震级低,破坏性低。

震源深度分类

根据震源的深度可分为深源地震(震源深度300~700千米)、中源地震(震源深度700~300千米)、浅源地震(<70千米)。

震级大小分类

根据震级大小可分为微震(<3级)、弱震(3~4.5级)、中强震(4.5~6级)、强震(>6级)。

震中距分类

根据震中距可分为地方震(震中距<100千米)、近震(震中距100~1000千米)、远震(震中距>1000千米)。

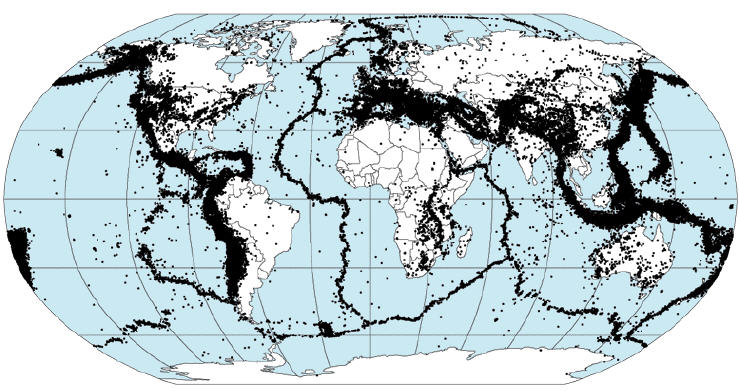

地震带是指地震震中分布集中的地方。地震带往往与活动性很强的地质构造带一致。

环太平洋地震带

环太平洋地震带是环太平洋板块的地震活动带,大体包含南美西海岸的安第斯山脉,向南经南美洲南端,经马尔维纳斯到至南乔治亚岛,从智利转向西,穿过太平洋抵达大洋洲东边界附近,在新西兰东部海域折向北;北部经墨西哥沿北美洲西岸至阿留申群岛,向西沿太平洋板块边缘阿留申岛弧西进经俄罗斯堪察加半岛至千岛群岛和日本群岛;从日本群岛向南分为两支,一支向东南经马里亚纳群岛、关岛至雅浦岛;一支向西南经琉球群岛、中国台湾、菲律宾至苏拉威西岛与地中海—喜马拉雅地震带汇合后,向东南经罗门群岛、斐济岛至新西兰。该地震带发生的地震约占全球地震总数的 80%,集中了全世界 80%以上的浅源地震 、90%的中源地震 和几乎全部的深源地震,如1923年9月1日的日本关东大地震、2011年3月11日的311东日本大地震等等。

地中海—喜马拉雅地震带

地中海—印尼地震带横跨欧、亚、非三大洲,大致呈东西方向,西起大西洋亚速尔群岛,经地中海沿岸、土耳其、伊朗、阿富汗至帕米尔北部,沿喜马拉雅山麓经巴基斯坦、印度北部、中国西部和西南部延伸至印度尼西亚,最终与环太平洋地震带相接。该地震带集中了全球15%的地震总数,主要为浅源地震和中源地震,缺乏深源地震,著名的有1934年的尼泊尔8.1级地震、2015年5月12日的尼泊尔7.5级地震。

大洋中脊地震带(海岭地震带)

分布在全球洋脊的轴部,包括大西洋中脊地震带、印度洋海岭地震带、东太平洋中隆地震带3个地震带,与板块分界线一致,多为浅源地震。

中国地区处于环太平洋地震带与地中海—喜马拉雅地震带交接地区,地震活动频繁。中国科学院地质与地球物理研究所将中国地震的空间分布划分为四个地区共计23个地震带 。

华北地区

包括郯城-庐江地震带、燕山地震带、河北平原地震带、山西汾河地震带、渭河平原地震带。

东南沿海地区

临近环太平洋地震带,包括东南沿海地震带、台湾西部地震带、台湾东部地震带。

西北地区

板块活动在陆地内的影响区,包括银川地震带、六盘山地震带、天水-兰州地震带、河西走廊地震带、塔里木南缘地震带、南天山地震带、北天山地震带。

西南地区

断裂活动强烈的地区,地震高发地区,时常有大型地震发生,多集中在高山和盆地的交界线上。包括武都-马边地震带、康定-甘孜地震带、安宁河谷带、滇东地震带、滇西地震带、腾冲-澜沧地震带、西藏察隅地震带、西藏中部地震带。

地震灾害有突发性强、破坏性大、连锁性强、影响面广的灾害特点。

地震的发生往往在几分钟之内,持续时间几秒至几十秒。其瞬发性的特点往往导致人们从思想上和物质上都没有准备时间;如若地震发生在人口稠密、经济发达的地区,地震波到达地面后,短暂的时间段内便可能造成大量的房屋倒塌、人员伤亡,其预防难度大,灾害性重。除了建筑物的破坏之外,地震也会引发一系列的次生灾害,如火灾、水灾、海啸、泥石流、滑坡、瘟疫、放射性污染等,其造成供电系统破坏、交通中断、网络及通信系统瘫痪等生命线工程的破坏,也会对生活和救援造成严重的困难;巨大的伤亡及经济损失往往也会对社会生活和经济生活造成巨大的冲击,对人民心理上也可能造成创伤。

地震灾害按其与地振动关系的密切程度和地震灾害要素的组成可分为直接灾害、次生灾害两种。

直接灾害

地震直接灾害是指由地震的原生现象,是地面振动直接造成的灾害。直接灾害是造成人员伤亡、社会经济受损的最直接最重要的原因。主要包括地震时造成的水体破坏(地面涌水、海啸、湖震等)、地面破坏(地面变形、裂缝、地面下沉塌陷、地表喷砂冒水等)、山体等自然物破坏(山崩、滑坡、泥石流等)、建筑物和构筑物的破坏(建筑物开裂倒塌、道路中断、管道断裂)等。

次生灾害

次生灾害指由地震运动过程和结果而引起的灾害。次生灾害分为衍生灾害和社会性灾害两种,衍生灾害是指地震打破了自然界原有的平衡状态或社会正常秩序从而导致的灾害,主要包括水灾(地震海啸引起的水灾、地震导致水库大坝溃决发生的洪灾、地震诱发的地面下沉导致的雨季洪水泛滥等)、火灾(地震导致的火源位置变动引起的火灾、地震导致的煤气管道产生破裂发生的火灾、地震导致的输电线路松弛引发的火灾等)、污染源破坏(工厂毒气泄漏、水体污染、放射性物质污染、核泄漏等);社会性灾害是指地震会对人类社会造成长期的负面影响,形成社会性灾害。如地震造成设施破坏、环境破坏、水源污染而形成瘟疫;地震对农业的破坏造成生产力降低形成饥荒;因破坏严重、救灾不力、供应中断或地震谣言引起的社会骚乱;由地震造成工业生产停滞、供应中断等形成的经济发展停滞或衰退引起的社会动荡;巨大的伤亡及经济损失对人们心里形成的心理性创伤等。

地震灾害一般按地震所造成的人员伤亡、经济损失和社会影响等情况划分为一般地震灾害、较大地震灾害、重大地震灾害、特别重大地震灾害四个等级。

名称 | 死亡人数或经济损失 | 震级 |

一般地震灾害 | 20人以下死亡或一定经济损失 | 人口较密集地区5.0~6.0级地震 |

较大地震灾害 | 20~50人死亡,较大经济损失 | 人口较密集地区6.0~6.5级地震 |

重大地震灾害 | 50~300人死亡,重大经济损失 | 人口较密集地区6.5~7.0级地震 |

特别重大地震灾害 | 300人以上死亡,直接经济损失占该地区上半年生产总值1%以上 | 人口较密集地区7.0级以上地震 |

研究地震的目的,在于掌握地震活动的规律,做出精准的地震预报问题。地震预报又称为地震预测,预测的主要内容包括地震发生的时间、地点和震级三个要素。目前的地震预测主要研究方向分为三种,一是通过地震发生时的地质构造特点作为地震研究的地质方向;二是运用统计方法,归纳总结地震发生的时间序列规律来推测地震的变化;三是观测地震发生前的地震前兆,包括地震前的地形变、地磁(电)场、地下水位及其化学成分等的长,中、短、临各阶段前兆变化特征来判断地震的发生。

地震预报通常分为长期(10年以上)、中期(1年至10年)、短期(1日至数百日以下)和临震期警报(24小时以内),其具体的划分并没有明确界限和依据。中长期预报通常是对地震形势的估计,对基础性建设和设计做好必要的防范准备,短期预报和临震期警报是为了及时做好防震、抗震的工作。现阶段全球的地震预报仍处于探索阶段,尚未完全掌握地震孕育发展的规律,因此不可避免的会有滞后性和局限性等特点。

地震观测是地震学的基础,要捕捉地震的微观前兆,需要建立多方位全面的地震观测台网,进行长时间的精密观测。目前全球多个国家已建立起全面的地震观测台,如中国的中国地震台网;美国的国家地震台等。并形成了全球数字化地震台网(Global Scism Net,GNS)。GNS是由分布在全世界80多个国家总计120个台站组成的,可使全世界数据用户方便地获取高质量的地震数据,大多数数据可通过与计算机相联的调制解调器在互联网上访问查阅,用于地震的监测和研究。

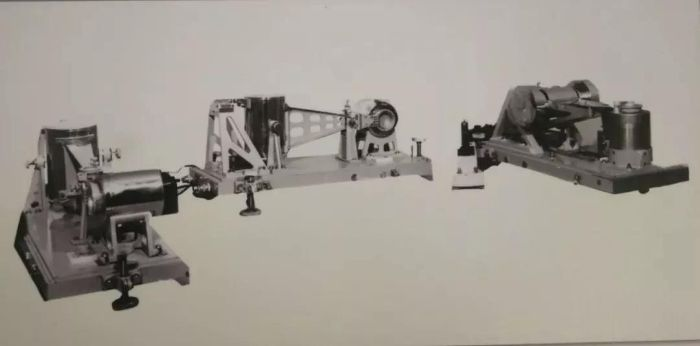

地震观测工具:地震仪

地震仪(seismograph)是记录地震波的仪器,是地震观测的主要仪器。它是一种可以接收地面振动,并将其以某种方式记录下来的装置。其基本原理是利用一件悬挂重物的惯性,在地震发生时地面震动地震仪保持不动。地震仪记录下的信息是一条具有不同起伏幅度的曲线,代表着地震发生的时间、不同性质的地震波到达的时间、振动强度等一系列信息。由地震曲线构成的图叫做地震图,地震图可以显示出地震的强烈程度和地震波的特征,并由此数据特征推断出地震的震中位置、震中距等基本要素。

1880—1890年间,英国地质学家、地震学家约翰·米尔恩(John Milne)在旅日期间与同事詹姆斯·尤因(James Ewing)、托马斯·格雷(Thomas Gray)研制出第一架具有科学意义且较为实用的现代地震仪。随着科学技术的进步,新的地震仪也不断出现,如水平摆式地震仪、倒立大型水平向及垂直向地震仪、电流计记录式地震仪等等;观测方式不同和假设位置的不同也使地震仪的种类各不相同, 如观测方式不同的宽频带数字地震仪;架设位置不同的地面地震仪、海底地震仪等等。

地震观测站点:地震台

地震台(seismic station)是利用各种地震仪器进行地震观测的观测点,是开展地震观测和地震科学研究的基层机构。约翰·米尔恩研制出第一台现代地震仪后便设立了地震台,并由此组建了地震台网系统,随着地震台的增多,不同地区和国家的地震台网不断加入地震台网系统,逐步形成了全球数字化地震台网(global seism net,GSN)。

地震前兆是地震发生前产生的许多相关现象,分为微观前兆和宏观前兆。

微观前兆

微观前兆是人类无法用肉眼看到或感官感觉到必须借助仪器长期监测才能发现的自然现象变化。其包括地应力变化、地形变化、地磁异常、地电流变化、海平面升降变化、地震波传播速度变化、地温变化、重力变化、地下水化学成分变化等,均必须用仪器或技术手段进行长期、连续的观测才能得出结果。

宏观前兆

宏观前兆是人类可以可以感知到的地震前兆。

地震发生前常引起地下水异常,由于地震前地下岩层受力变形,含水岩层里的地下水的状况也会跟着改变,这些变化通过井水、泉水等反映出来,成为人们观察地震前兆的“窗口”。其异常状态包括地下水位、水量的异常(突然下降或高升)、水质的变化(变色、变苦、变甜、变浑、有异味)、水温的变化(水温变高或变低)以及翻花、冒泡等。但并非所有的异常变化都与地震有关,气候变化、人为因素都可以造成地下水异常发生,需要全面分析考虑查明原因。

动物的某些器官感应敏锐,他们常在地震前做出异常反应。目前已发现有上百种动物震前有一定反常表现,其中异常反应比较普遍的有20多种,最常见的动物异常现象包括:惊恐反应(大牲畜不进圈、狗狂吠、鸟惊飞等)、抑制型异常(行动迟缓、发呆发痴、不肯进食等)、生活习性变化(冬蛇出洞、老鼠白天活动、青蛙上岸等)。但并非所有的异常变化都与地震有关,生病、发情、饥饿以及气候和生活环境变化都可能引起动物异常状态的发生,需要全面分析考虑查明原因。

地震时或临震前常在地下发出声响,这种声响被称之为地声。地声一般出现在震前几分钟、几小时、几天或更早,以临震前几分钟出现的最多,常如闷雷声,载重车通过声、风声、金属碰撞声。

地光是临近强烈地震发生时出现的发光现象。地光的状态各不相同,有的呈大面积笼罩地面,有呈条带状闪光,有的如火球升起,其颜色以白中发蓝居多,间有红色、黄色及其他颜色,其形成的原因尚无定论。

诸如天气异常(骤冷或骤热)、大风、暴雨、大雪等异常现象。

地震预警是指,在地震发生之后,在地震波尚未到达邻近区域之前(电波速度比地震波速度快,电波速度约30万公里/秒,地震波速度约4公里/秒),利用多种传播途径,向地震波尚未到达的地区发出警告。其目的是利用时间差让人们能够在短时间内在地震尚未到达之前做出反应赢得逃生活动的时间。实时地震预警系统作为一种新型地震减灾手段受到越来越多的重视,世界上很多国家和地区先后建立自己的地震预警系统,并在防震减灾的实际应用中取得显著实效。

破坏性地震从人感觉震动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,地震发生后要根据所处的环境迅速做出反应。目前公认的应急避震的基本准则是震时就地避险震后迅速撤离。

充分考虑所处楼层位置和抗震强度。如在平房内可以迅速至室外宽阔的地方,如在楼房内应即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。切勿外逃或跳楼,尽量不要使用电梯。

学校,商店,影剧院等人群聚集的场所应立即躲在坚固物品下面,待地震过后再有序地撤离,切勿乱跑形成踩踏事故。

远离危险区,避开高大建筑物,远离高压线及石化、化学、煤气等有毒的工厂或设施;远离山崖,陡坡,河岸,防止山崩、滑坡、泥石流、水灾。

如不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援。

避震时要尽量蜷曲身体降低身体重心,蹲下或坐下,抓住桌腿等牢固的物体,保护头颈、眼睛,掩住口鼻。

震级 | 发生时间 | 震中 | 震源深度 | 极震区烈度(麦加利地震烈度) | 伤亡人数 | 造成影响 |

9.5级 | 1960年 | 智利蒙特港巴尔迪维亚(瓦尔迪维亚大地震) | 35千米 | XII(12)度 | 死亡5700多人 | 地震引起普惠火山喷发,同时引发了空前规模的海啸,在23小时候海啸到达太平洋彼岸日本,造成800人遇难,15万人无家可归 该次地震将智利南部康塞普西翁市、瓦尔迪维亚市、奥素尔诺市和蒙特港夷为平地,许多湖泊消失,同时又出现新湖泊,湖区发生数以千计的山崩 该次地震激发了较强的地球自由振荡,使地球自由振荡现象首次得到正式确认 |

9.3级 | 1964年 | 美国阿拉斯加湾 | 20 ~ 45千米 | IX ~X(10-11)度 | 死亡130余人 | 该次地震伴随着大范围的垂直错动,地表最大垂直位移超过10 米,地表最大水平位移达20米 地震引起大范围雪崩和岩崩,陆上和海底都发生大量滑坡,地震引起的巨大海啸席卷阿拉斯加湾,导致海水浸入多个陆地湖泊,海啸波及美洲大平洋沿岸、夏威夷和日本,直抵南极洲沿海 地震在震中区激发了大气波动,这是首次鉴别出在震中区激发、又在大气中传播了长距离后的地震气压波 |

9.3级 | 2004年 | 印度尼西亚锡默卢岛(苏门答腊-安达曼地震) | 30千米 | IX(10)度 | 地震和海啸造成超过30万人罹难 | 地震形成了1300千米长、约300千米宽的破裂带 地震引起的印度洋海啸是1900年以来全球发生的最大海啸并首次被地球探测卫星的测高系统观测到 地震激发了较强的地球自由振荡 |

9.09级 | 2011年 | 日本宫城东部海域 | 24千米 | IX(10) 度 | 19747死、2556失踪、6242伤 | 地震激发了大规模海啸,抵岸浪头最高达10米,美国太平洋沿岸的海啸高度是2.5米。海啸造成日本福岛第一核电站核泄漏事件,导致超过10万居民撤离 地震使海底测点向东南偏东方向移动了5~24米;根据位移观测结果模拟出的接近海沟处的海底最大位移达到了50米 |

8.9级 | 1952年 | 俄罗斯堪察加东部近海 | —— | —— | 未造成人员伤亡 | 地震引发的海啸波及到夏威夷群岛,由于勘察加半岛地广人稀,并未造成人员伤亡 |

8.79级 | 2010年 | 智利马利 | 35 千米 | VIII(8)度 | 海啸和地震造成525人死亡 | 地震触发海啸引发6m高巨浪,卷走火车,搁浅游轮,导致通讯中断电力瘫痪,并引发了南极冰震 |

8.75级 | 1906年 | 厄瓜多尔西部沿海 | —— | —— | 死亡约1000人 | 地震触发海啸引发5m高巨浪冲击厄瓜多尔海岸,海啸造成约500人死亡 |

8.7级 | 1965年 | 阿留申群岛(拉特群岛地震) | 33千米 | —— | —— | 地震引发的海啸使申雅岛的海浪高度达到10.7米 |

8.6级 | 1950年 | 中国西藏察隅、墨脱(墨脱—察隅)地震 | 最小11千米,最大37千米 | XII(12)度 | 死亡4500 余人 | 历史地震记录以来发生的最大的内陆型地震,地震诱发山体崩塌、滑坡、泥石流等次生灾害,并导致雅鲁藏布江下游沿岸多处发生了堵江断流 |

8.58级 | 2012年 | 印度尼西亚北苏门答腊西部海域 | 20.0 千米 | —— | —— | 监测到27厘米和31厘米的海啸波,未造成强烈破坏 |

参考资料: | ||||||

地震学(seimology )是地球物理学的重要分支,是地震及其有关现象的一门科学。其主要目的是掌握地震活动的规律,实现地震预报,进行抗震防震,以及探索地球内部的结构。地震学的主要研究内容是地震灾害及其预测预防、地震物理及其应用、地震观测和数据处理。对地震的研究一方面为了更好的对地震灾害进行预测和预防,一方面可以借助地震学发展运用来进行地震勘探等服务,从而演化出地震学的诸多分支,如天然地震学、历史地震学、爆炸地震学、应用地震学、工程地震学等。

地震学是一门相对年轻的学科,虽然早在中国的东汉时期,张衡便创制了世界上第一架地震仪一一候风地动仪,但直到20世纪出地震学才逐渐开始了定量化的研究。早期的地震学发展仅局限在地震的观测上,18世纪年英国地质学家约翰·米歇尔(John Michell)发明了第一个摆式验震器,他对于地震学的贡献被称为地震学之父。19世纪开始随着地震仪器不断改善和发展,地震学观测开始逐渐发展起来,形成了现代地震学。20世纪60年代以后,地震波理论、观测技术、数字处理技术和计算机的飞速进步与迅猛发展,使得地震勘探的技术也不断进步完善,应用地震学的发展也助推了地震台网系统的完善,现今地震学已成为固体地球物理学中发展速度最快、研究程度最高、应用领城最广的一个分支。

美国地质调查局测地震震级为9.1,美国西北大学研究团队测地震震级为9.3

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。