周敦颐(1017年5月5日-1073年7月14日),为北宋道州营道县(今湖南省道县)人,初名敦实,避宋英宗讳改名为敦颐,又名元皓,字茂叔,号濂溪,世称濂溪先生,谥号元,也被称为周元公。北宋著名的思想家、哲学家、文学家,主要研究理学,著作丰厚,被推为“北宋五子”之一,被称为宋明理学的开山祖师。

本页面主要目录有关于周敦颐的:人物生平、主要思想、学术著作、思想传承、相关争议、影响、人物评价、名言章句、书法作品、轶闻典故、后世纪念、相关人物、相关作品、人物关系等介绍

周敦颐(1017年5月5日-1073年7月14日),为北宋道州营道县(今湖南省道县)人,初名敦实,避宋英宗讳改名为敦颐,又名元皓,字茂叔,号濂溪,世称濂溪先生,谥号元,也被称为周元公。北宋著名的思想家、哲学家、文学家,主要研究理学,著作丰厚,被推为“北宋五子”之一,被称为宋明理学的开山祖师。

本页面主要目录有关于周敦颐的:人物生平、主要思想、学术著作、思想传承、相关争议、影响、人物评价、名言章句、书法作品、轶闻典故、后世纪念、相关人物、相关作品、人物关系等介绍

周敦颐

茂叔

濂溪

周元皓

北宋

1017年5月5日

1073年7月14日

元公

《通书》《太极图说》《爱莲说》

为宋明理学哲学体系的形成奠定了基础

北宋天禧元年(公元1017年),周敦颐出生在一个书香仕宦之家,良好的家庭环境让他受到了良好的文化教养。其舅郑向作为龙图阁大学士,对他影响颇多,让他得到了荫补入仕的机会。周敦颐在为母服丧期满后,开始了他的地方仕宦生涯,从北宋庆历六年(公元1046年)到北宋熙宁元年(公元1068年),整整22个年头, 周敦颐一直在州县两级地方官的职位上徘徊,历任郴县县令、 合州判官、永州通判、邵州知州等职,县令、通判等官,周敦颐任职期间恪尽职守,清正廉洁,造福百姓。凭借自己的才能受到赏识和举荐,最后升职为广南东路提点刑狱。周敦颐继承了汉代以来的官教合一的传统,在理政之余,还讲学。作为文人,在理政讲学之余还作文,有多部著作传世。周敦颐晚年归隐九江,公元1073年(北宋熙宁六年),周敦颐病逝于庐山濂溪书堂,终年57岁。

周敦颐的思想主要反映在他的著作《通书》《太极图说》中,主要有宇宙生成论、“诚”本说,但是后人又从周敦颐的字句中窥到他的生死观、道德价值观、文学思想、政治思想和教育思想。周敦颐作为宋明道学家解易之先驱,依据《易传》《中庸》和唐韩愈《原道》,接受道教、佛教的某些思想,提出了太极、理、气、性、命等一系列哲学范畴,成为宋明理学的基本范畴,为宋明理学哲学体系的形成奠定了思想基础。著作有《通书》《太极图说》等,后人编有《周元公集》,存诗28首,赋1篇,文4篇,代表作为《爱莲说》。

北宋天禧元年(公元1017年5月5日),周敦颐出生于道州营道县营乐里楼田保(今湖南永州市道县楼田村)。周敦颐的父亲周辅成是北宋天圣五年(公元1027年)进士,官至贺州桂岭(今广西贺县境内)令,周敦颐的母亲为龙图阁学士郑向之妹,所以周敦颐出生在一个书香仕宦之家,良好的家庭环境让他受到了良好的文化教养。周敦颐15岁的时候,父亲去世,其舅郑向派人接周敦颐和其母回开封。周敦颐在舅舅郑向的督促下攻经读史。到20岁的时候,周敦颐就“行谊早闻于时”。同年,郑向得到一次叙例封荫子侄的机会,他没有推荐自己的儿子,而是把这次机会让给了周敦颐。周敦颐“荫补入仕”,被朝廷用为“试用将作监主簿”。同时,他在郑向的安排下,娶妻陆氏,拥有了属于自己的家。同年,其舅郑向在杭州知府任上去世。次年,其母郑氏相继去世。周敦颐遵母亲嘱托,自开封扶柩南下,葬其母于丹徒,并且在镇江鹤林寺读书守丧,与此同时,他的仕途也暂时搁置。

北宋康定元年(公元1040年),周敦颐孝满起服,由吏部调洪州分宁县(今江西修水县)任主簿,从此正式进入他的地方仕宦生涯。北宋庆历元年(公元1041年),周敦颐25岁时,正式到分宁任职,能一审讯立马判决分宁久久不能判决之狱,初次展露了其办案才能。不久之后,他被调至袁州卢溪镇代理市征局事务。北宋庆历四年(公元1044年),周敦颐通过吏部考察,被调至南安军任司理参军,负责直接办案。在南安任官期间,周敦颐为按律不当死的囚犯据理力争,在转运使王逵以势压人的情况下,坚决表明自己不赞同滥刑好杀的态度。王逵被周敦颐的诚心感悟,不仅从宽处理囚犯,同时向朝廷举荐了周敦颐。周敦颐升迁至湖南郴州任郴州县令。

从北宋庆历六年(公元1046年)开始至北宋熙宁元年(公元1068年),周敦颐一直在州、县两级地方官的岗位上徘徊,郴州县令是他的第一站。在郴县为官期间,周敦颐“首修学校以教人”,还为知州李初平每天讲学。三年期满,周敦颐改任桂阳县令,后受当道诸公的交相推荐,得到了大理寺丞的京官头衔,由桂阳令改知洪州南昌。北宋嘉佑元年(公元1056年)40岁的周敦颐以太子中舍签书的头衔到合州(今四川合川县)任代理判官。在合州任期内,周敦颐结识了赵抃(北宋名臣)等对他非常重要的朋友。北宋嘉祐五年(公元1060年)周敦颐外放以来第一次回京,此次回京,周敦颐和王安石会面,“语连日夜”。然后,用国子监博士的头衔通判虔州,然后因虔州大火烧毁民房被调至永州。

北宋治平四年(公元1067年)周敦颐离开永州,去邵州(今湖南邵阳市)代理知州。周敦颐在邵州时间极短,在赵抃与吕公著的鼎立推荐下升任广南东路转运判官。后以虞部郎中任广南东路提点刑狱,走向了他一生仕途的顶点。在提点刑狱任上,周敦颐巡按端州,治理端州滥采砚石之风。周敦颐在任上“尽心职事,务在矜恕,以洗冤释物为己任”,在同年夏天他就病到,而且又因母亲的坟墓被水冲击,所以他请调南康(今江西省赣州市东北)知州。北宋熙宁四年(公元1017年),周敦颐抵达南康,将母亲从丹徒移葬到九江德化。同年,周敦颐以多病为由,请求解职,“上南康印分司南京而归”,结束了他三十一年的仕途生活。

北宋庆历六年(公元1046年),程珦(南安州副职)欣赏周敦颐的为人和治学,让他的两个儿子程颢和程颐拜周敦颐为师,周敦颐就在理政之余,为二人讲学,继承了汉代以来官教合一的传统。周敦颐在郴县任上时,“首修学校以教人”,作《修学记》。当时知州李初平,非常赞赏周敦颐的办学态度,也向周敦颐求教,鉴于李初平年龄较高,周敦颐就每天为李初讲学。

周敦颐在理政讲学的同时也作文,北宋嘉祐二年(公元1057年),周敦颐写了《吉州彭推官时序》,对他自己初仕分宁,由洪州去合州任职的经过作了比较详细的记载。除此之外,周敦颐作《养心亭记》,这篇文章是周敦颐为合州人张宗范所写,此篇文章周敦颐坚持了“修养至圣”的观点,但同时反映了其当时思想的不成熟。北宋嘉祐八年(公元1063年),周敦颐作了《爱莲说》。周敦颐在永州任上时,写下《拙赋》,对后人有所影响。除此之外,周敦颐所作的《书舂陵门扉》中“开阖从方便,乾坤在此间”可以体现他“静无而动有”的思想。周敦颐晚年所作的《濂溪书堂诗》记述的是他的归隐生活。周敦颐的著述流传下来的有《太极图说》和《通书》。

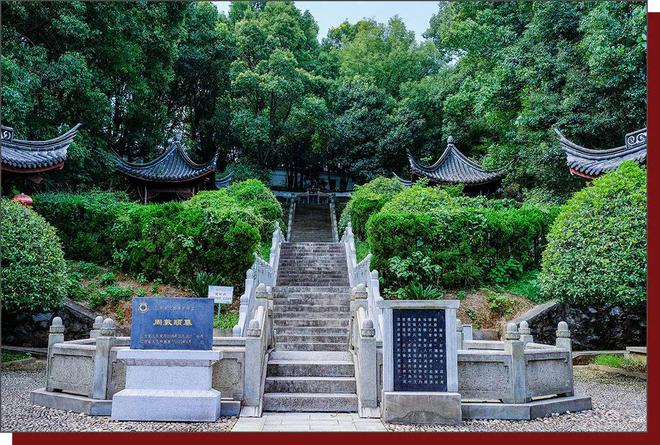

北宋熙宁五年(公元1072年),56岁的周敦颐离开官署,回到了他此前在庐山之麓购地修筑的濂溪书堂,开始了为期两年隐退的生活。公元1073年(北宋熙宁六年),周敦颐病逝于庐山濂溪书堂,终年57岁。周敦颐的墓葬位于其母墓左侧, 其妻陆氏、继配蒲氏亦葬在一起,镰溪墓在今天的庐山莲花峰下栗树岭的南坡。

周敦颐被认为是理学开山鼻祖,在宋明学术的发展传承脉络中地位较高。周敦颐搭建了理学得以发展的总框架,提出很多关键性概念,抛出了引发后世无数争论的核心命题。综观周敦颐的理论框架和思想体系,有三点极为重要:其一,立儒家本体,周敦颐在《太极图》的基础上以“诚”为核心,在其中构造了一个可与佛老相抗衡的本体世界,此举可说开理学家以本体为核心来展开自己理论体系的传统之先河;其二,举理学纲目,为了对本体进行阐释、理解和运用,周敦颐引出了一系列的概念和话题,比如“诚几德”“动直静虚”“明通公溥”“主静”“一为要”等,这些概念的引入既丰富了周敦颐理论体系的内容,又给后世理学家的讨论提供了可供挖掘的无尽宝藏;其三,阐圣人幽微,周敦颐不仅关注高妙玄远的本体世界,也关心成圣成贤的工夫修养,他赞扬孔子之“道德高厚、教化无穷”,颂叹颜子之“不爱不求”,他对“孔颜乐处”的思考以及他本人光风霁月的胸怀,都给后世理学家在人格气象上树立了可知可感的标杆。

宇宙生成论

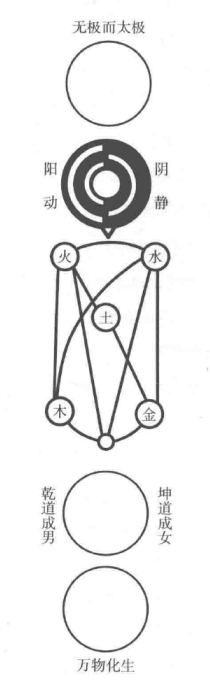

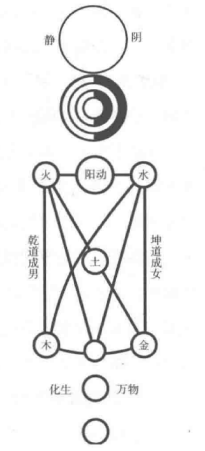

周敦颐通过其《太极图说》构建了完整的宇宙生成论。在《太极图说》一书中,周敦颐对《太极图》进行了更为直接的解说,描述了一幅完整的宇宙演化图式,用”无极之真,二五之精,形生神发之理,推极奥蕴“论释宇宙事物的生成演化”。周敦颐把《老子》中的“无极”观念与《易传》中的“太极”观念熔为一炉,将分属于道家和儒家两个系统的哲学范畴巧妙地联结起来,阐发了自己对于宇宙事物生成演化的理解,并使这种理解形成了思想的系统。

周敦颐认为宇宙的演化始于“无极”。由“无极”这个动静未分、阴阳未判的混沌体产生出“太极”,“太极”由于自身的“动静”而区划出“阴阳”,这是宇宙演化的第一个阶段。周敦颐肯定“太极”产生“阴阳”,他顺着“太极”产生“阴阳”的思路,认为“阴变阳合”,即“阴阳”交互作用,产生“水、火、木、金、土”“五行”;“五行”即“五气”的顺序展开,有了春、夏、秋、冬四时的运行,从而论述了他所理解的宇宙演化的又一阶段。“五行”产生之后,由于“各一其性”而有别于“阴阳”。周敦颐在以“水、火、木、金、土”规定并表述“气”的多样性的基础上,再肯定“阴阳”“五行”相互作用,化生万物,形成一个无限多样的世界。基于这样的观念,周敦颐进而认为,在阴阳二气交合凝聚的过程中,“无极之真,二五之精,妙合而凝”,“得其秀”者则为人,将宇宙中人的形成与物的形成理解为一个统一的过程。

周敦颐所谓“秀”意指优异,所谓“灵”意为灵巧”,“得其秀”是说人的形成使得作为本源的“无极”与“气”之精华合为一体。“形既生矣,神发知矣。五性感动而善恶分,万事出矣”,是说人类出现之后,不仅有男女之别,且人具备喜、怒、欲、惧、忧五种性情,有自己的情感活动;与人的情感相联系的行为有善有恶,出现与人的性情相关的各种事情。因此,圣人以中正、仁义为人们确立基本的行为规范与伦理准则;提倡“静”的生活方式,从而维系社会生活的基本秩序。周敦颐肯定宇宙万物的生成演化既是一个前后联系、循序渐进的自然过程,也是一个统一的无限过程,从而使儒家在中国哲学史上第一次建构起了自己系统的宇宙生成论。

“诚”本说

周敦颐力图将儒家伦理的根据与宇宙演化的本源统一起来,使儒家的伦理原则升华为宇宙万物的本体。在《通书》中,周敦颐融会易、庸之学,从本源或说本体的角度规定、论释儒家“诚”的范畴。周敦颐注重从天道的角度论释“诚”,肯定“诚者,圣人之本”,目的在于肯定“天之诚”乃“人之所得以为圣者”的条件或根据,他把“诚之源”归于“乾元”,肯定“诚之立”有待于“乾道变化”,将“诚”与天道置于同一个层次,此时,“诚”已经成为一个具有本源、本体意涵的范畴。

周敦颐除了从天道的角度论释“诚”,还从人道的角度对“诚”进行论释。周敦颐认为“诚”当是“五常之本,百行之源”,在社会生活中,人的德性与德行,如果离开“诚”这一道德根性,就不是儒家所主张的真正的德性与德行,因此他继而强调“五常百行,非诚,非也,邪暗,塞也”,反对人们为“邪暗”所“塞”而导致的对“诚”本的不正不明的错误理解。周敦颐明确肯定了“诚”的道德本体作用,作为道德本体,“诚”既是人的美德的源头,也是使人的行为成为道德行为的形上根据。

在肯定“诚”既为天道,又为人道的基础上,周敦颐在《通书》中将“诚”与“几”“神”对应起来加以论释,进一步凸显“诚”的本源、本体特性。周敦颐认为具有本体意义的“诚”,是纯粹的至善之性,其重要特征是无为。在此,周敦颐吸纳了道家的观念。“几”表示“动而未形,有无之间”,周敦颐肯定“几,善恶”,是要肯定人们生活中最细微的行为已包含善恶的区别。周敦颐认为“神”“动而无动,静而无动”,但是“神”又“非不动不静”,而是能使“物”动静贯通的形上本体,“神”实际上体现了作为道德本体的“诚”的功用与特性。

周敦颐的这套“诚”本学说与人生观念,对于儒家的道德哲学在理论上确有拓新之处。

生死一体论

周敦颐关于生死的论述在《太极图说》体现为“原始反终,故知死生之说,大哉易也,斯其至矣”,前半部分是《易传》的原文,后半段是周敦颐对《易传》的认同和赞美。周敦颐在《通书·理性命》中提到“二气五行,化生万物,五殊二实,二本则一。是万为一,一实万分”,周敦颐从更宏观的角度论述了整个宇宙万物生存和灭亡的过程,万物的生成必然从二气五行开始,阴阳二气共同作用产生水火土金木五行,遂而产生了不同的特性。从生成的顺序来看,万物是由“一”分而为“万物”,反过来从消亡的方向来看,万物由万归本为一,这就是世间万物生存与消亡的规律,人之生死不外如是,故谓生死一统也。

生死观

周敦颐的《太极图说》是其宇宙观的表述,但也是一部阐述儒家生死观的作品。从根本上来说贯通天地人为一体,通过“无极而太极”来表现这一根本,这是宇宙的发端,此为生;动静阴阳化生万物,人得其秀而最灵,个体人在思维和意识上具有了超越性,生命体超越了肉体的限制回望整个宇宙化生结构,使物质世界的人生得到升华,儒家道德人生的目标和精神内核得到了验证,以肉体的消亡而推演出精神的永存,知“生”亦为知“死”。儒家的生死观就是要释怀生死,甚至逐渐超越生死,达到“存顺没宁”的精神境界。

生死态度

周敦颐在临终之时,曾写书札与蒲宗孟,说:上方兴起数百年,无有难能之事,将图太平天下,微才小智苟有所长者,莫不皆获自尽。吾独不能补助万分一,又不得窃须臾之生,以见尧舜礼乐之盛,今死矣,命也。此书札可见周敦颐所表现的死生态度并没有多少怯懦和痛楚,但不难看出有一丝缺憾。“志固在我,寿则有名”是潘兴嗣在《周子墓志铭》中说的生死态度。

价值本体

《通书》是周敦颐人生观的体现,以宇宙观作为基础,阐述了周敦颐的伦理道德观。作为万物本体的“诚”是纯粹至善的,是自然无为的,是寂然不动的,也是人们的道德本心,只要能够守护住这颗“诚”本体,那么仁义道德就会自然而然地显现。在周敦颐的思想体系里,诚本体是宇宙间万事万物的本质,也是人的本然之性,所有生命的价值意义,人的德行伦理皆来源于此,天道性命也是通过诚本体得到贯通。“是万为一,一实万分;万一各正,大小有定”,万物出自于诚,由诚也可推及万物,正是因为“诚”的本体性,周敦颐才能够找到一条贯通天地人的实现路径,在《中庸》的理论基础之上,提出了一套完整的圣人修养途径,给他的人生哲学注入了生命力。

道德目标

周敦颐在肯定“诚”为德行之源或说道德本体的同时,也主张人在自己生活中,以守诚成圣为人生的志向与目标。周敦颐所肯定的人生志向与人生目标,不在事功,而在道德理想与道德价值,这种人生志向和目标,也可谓“孔颜乐处”,是德性与快乐的统一。周敦颐提倡“孔颜乐处”,将“圣希天,贤希圣,士希贤”视作人生理想目标,与此同时,他还十分强调“思”的作用。周敦颐主张以“思”来达到“通微”“知几”“尽神”“体诚”的目的,也可以说是主张以理性求取“孔颜乐处”。

具体内容

周敦颐认为“圣人之道,仁义中正而已矣;守之贵,行之利,廓之配天地;岂不易简?岂为难知?不守,不行,不廓耳”圣人之道在于“仁、义、中、正”,遵守这一道德准则的具体内容就可以将人道与天道相契合,以完满道德生活。周敦颐在《太极图说》中说“圣人定之以中正仁义而主静,立人极焉。”如果说成圣的道路上有什么必须要遵守的道德准则的话,那就是“仁、义、中、正”,坚守这四字的标准,就能在漫长而繁复的人生长河中,找到自己的精神依靠,指引自己在社会中安身立命,在个人的修养中到达属于自己的道德彼岸,获得真正的安宁与和乐。

修养方法

《太极图说》中有言:“圣人定之以中正仁义,而主静,立人极焉。周敦颐的修养路径是为了达到“立人极”的标准,目的就是为了成贤成圣,通过“无欲主静”的方式修养是教我们要把一切感性的、外在的私欲排除,使人心时刻维持在静虚的状态,他强调的是一种心灵上的虚灵静定之感,是不为繁事所累,回归到人的本性状态。这个状态下的人更接近“诚”本体,人可以达到自由和安然,仿佛没有任何物质需求,充满了灵气和智慧。

周敦颐的文学理论主要在其《通书》和诗文创作中体现。周敦颐是儒家正统文艺观“诗以言志”的继承者, 也是道德优先的理论倡导者, 他针对时弊提出了“文以载道”:文, 所以载道也。轮辕饰而人弗庸, 徒饰也。况虚车乎!文辞, 艺也;道德, 实也。 (《通书·文辞第二十八》)周敦颐的礼乐思想中已有“简淡冲和”的论述,这点也统一于他的文学创作中。周敦颐的诗文均是简短的篇幅,呈现出淡雅冲和的审美。在周敦颐的诗中,大多是内心流露,体现了淡泊自适、无欲而静、自得其乐、随性自然的理趣。

德治

周敦颐的德治思想主要体现在修圣德、立师道、推礼乐三个方面。

周敦颐所强调圣德即为立人之道, “立人之道, 曰仁与义”, 仁义修而万民感化。为此他指出:“天道行而万物顺, 圣德修而万民化。大顺大化, 不见其迹, 莫知其然之谓神。”王者一旦能够大化, 就能与天道的大顺一样, 不见其迹, 不露其形, 垂拱而治, 这就叫进入了“神”的境界。周敦颐将其修圣德的思想发展为溯人道之源于天道, 构成了“天以阳生万物, 以阴成万物。……故圣人在上, 以仁育万物, 以义正万民”, 这样, 天与人的统治便有了原则的一致, 如此统治天下的王也就有法可效了。

周敦颐重师道的主张实质上是在极力提倡道德伦理教育, 以期提高全社会的道德水准。他认为, 使天下人从善而不为恶, 唯一的办法就是弘扬师道:“师道立, 则善人多, 善人多, 则朝廷正, 而天下治矣。”他将师道立、善人多、朝廷正、天下治四者紧密联系起来, 表明重师道的重要。但也应看到其不足, 梁绍辉先生为此就谈到:“周敦颐强调教育, 是可贵的, 但以为教育万能, 可左右朝廷, 是夸大了的, 不可信的。”

礼和乐是我国古代封建统治者统治人民的两大手段, 《白虎通》引《孝经》的话说:“安上治民莫善于礼, 移风易俗莫善于乐。”周敦颐所强调的礼乐规范是与国家治理紧密相联的, 在《通书》中专辟《礼乐》一章做了论述, 他认为:“礼, 理也;乐, 和也。”礼的实质在于理, “理”的本意在于治。礼的目的就是要是社会有条而不紊, 而有条而不紊就必须治, 所以说“礼, 理也”。周敦颐坚持释礼为理, 不是道理的理, 而是治理的理, 指出:“阴阳礼而后和。君君、臣臣、父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇, 万物各得其理而后和, 故礼先乐后。”周敦颐如此强调礼的重要性, 是鉴于唐末五代以来伦常败坏, 秩序混乱的社会状况, 这些思想主张, 在国家初定的历史条件下, 对于保持社会稳定, 巩固国家统一, 具有一定的积极作用。

刑治

周敦颐的刑治思想主要体现在他的德刑观和慎刑观上。在德治手段无法保证每个人都能严格遵循道德规范的时候, 就不得不采取强硬的刑狱手段。在周敦颐看来, 刑治是为弥补道德的不足而采取的万不得已的选择:“圣人之法天, 以政养万民, 肃之以刑。民之盛也, 欲动情胜, 利害相攻, 不止则贼灭无伦焉, 故得刑以治。”他的这段话充分体现了他的德刑观, 并指出圣人以天道为法则, 首先要以政养万民, 德治是最好的养民方法和手段。但天道既然有春秋, 人道也应有德刑。可以说, 刑罚是道德的保证, 是实现儒家理想中的道德化社会的必要手段。同时, 他又主张一定要“慎刑”“情伪微暖, 其变千状, 苟非中正明达果断者, 不能治也……天下之广, 主刑者, 民之司命也, 任用可不慎乎!”有鉴于此, 周敦颐给掌管刑罚权力的官员提出了三个条件:一是中正, 二是明达, 三是果断, 即执法严正, 聪明干练, 果敢决断。总而言之, 主刑的官吏, 是民之生死所系, 得其人, 则刑清而恰当, 不得其人, 则刑滥而残酷。

教育目的

周敦颐认为人性向善, 很大程度上依赖于师之教。他在《通书》中阐述道:“故圣人立教, 俾人自易其恶, 自至其中而止矣。故先觉觉后觉, 暗者求于明, 而师道立矣。师道立, 则善人多;善人多, 则朝廷正, 而天下治矣。”同时, 他强调读书不只是教人向善, 也是为了“进德修业”, 而且要务实并“孳孳不息”;又不能只停留在口头和文字上, 应当落实到行动中, 所谓“圣人之道, 入乎耳, 存乎心, 蕴之为德行, 行之为事业。彼以文辞而已者, 陋矣”。

教育内容

周敦颐十分重视儒学经书, 孔延之曾谈到:“周君好学博通, 言行、政事皆本之六经, 考之《孟子》, 故其所设施, 卓卓如此。”不仅言行政事, 以六经为本, 而且以儒家孔孟学说, 教授后学。同时周敦颐办学, 以诚为本, 他将“诚”放在最显要的地位, 反复阐述, 在《通书》中“诚”字的出现次数就高达20之多, 如“诚之通;利贞, 诚之复。大哉《易》也, 性命之源乎”, 他认为人应该以诚为本, 每个人都要把诚显现出来, 圣人与小人的区别, 只不过在于圣人显现出了诚, 而小人没有把这个诚显现出来而已。人生命的目的意义, 就在于体现诚。是为人的根本。黄宗羲曾评论言:“周子之学, 以诚为本。”

教育方法

作为理学教育思潮的开创人, 周敦颐始终坚持自己开明的教育方法, 多采用学生自学为主, 注重启发原则。在自己的教学实践中, 最善于抓住学生“心愤债、口徘徘”的适当时机, 提出问题, 进行启发, 他常引用孔子所言“不愤不启, 不徘不发, 举一隅不以三隅反, 则不复也”来验证他的启发式教学。同时, 他还强调教师的教学效果, 不在于言辞的多少, 而在于自己学问的深浅, 以身作则的好坏。功底深厚, 才能启学生所难启, 发学生所未发。

《太极图说》是周敦颐为其《太极图》写的一篇说明,是他的思想纲领, 全文共249字。该文认为,“太极”是宇宙的本原,人和万物都是由于阴阳二气和水火木金土五行相互作用构成。五行统一于阴阳,阴阳统一于太极。文中突出人的价值和作用,该文主张“唯人也,得其秀而最灵。”在人群中,又特别突出圣人的价值和作用,认为“圣人定之以正仁义,而主静,立人极焉”。该文对后世影响很大,朱熹的《近思录》、黄宗羲编的《宋元学案》中都有收录。

潘兴嗣《墓志铭》中提到周敦颐有著作三种,就是《太极图》《易说》《易通》,朱熹进一步指出《易通》就是现在流传的《通书》。《通书》共有40章,各有章名。《通书》最主要的内容就是论“诚”,把宇宙本体落到了心性论的层面,贯通了人与宇宙,儒家的核心思想与天道的一致性得到确认。除了论“诚”之外,《通书》还涉及了周敦颐的心性论,礼乐刑政论等,不仅蕴涵丰富的义理,而且浑沦简洁,为后人提供了广阔的想象与阐释空间,被后世奉为宋明理学首出之经典。

公元1063年(嘉祐八年)周敦颐作《爱莲说》,《爱莲说》共119字,是一篇文字清新,思想深刻的哲理小品文。周敦颐在《爱莲说》中用“莲花”比拟“君子”,强调“莲花”“出淤泥而不染”的君子品格,将莲花和儒家的“君子”联系起来,转化了外来的佛教思想,使其融合于儒家文化中。

程颐,北宋哲学家,字正叔,洛阳人,因其居临伊川,世称“伊川先生”。程颢,字伯淳,号明道,世称“明道先生”。二人早年受学于周敦颐,同为北宋理学中“洛学”一派的开创者,被合称为“二程”。二程从学周敦颐, 遂尽弃功利俗学而有求道之志。二程学成之后, 对周敦颐的思想既有继承, 亦有损益, 并独立发展成为理学中的“洛学”一支。二程之中, 程颐在早年所作的《颜子所好何学论》中, 透露出周敦颐的影响, 后期则“兼承安定 (胡瑗) 之学”而与周敦颐有所距离。程颢深刻领悟了“孔颜之乐”的内涵, 与周敦颐在生活气象、学术思想方面更为接近, 是濂溪理学的主要继承者。与周敦颐之学相比, 二程的“洛学”在形上学、修养论等一些重大问题上均有所突破。在形上学方面, 周敦颐以“太极”为核心, 二程则避“太极”不谈而特重“天理”, 这是因为, “太极”说源出于汉唐儒家的宇宙元气论, 而二程的“天理”说则体现了宋代理学独立形成的纯粹本体论思想。在修养论方面, 周敦颐“主静”而二程“主敬”, 这反映出二者对“天地之心”的不同理解, 以及周敦颐与二程在易学思想上新旧体系的不同。二程洛学的转向, 是宋代理学独立于汉唐儒学的标志, 反映了理学发展的最新动向。

朱熹,字元晦,号晦庵,徽州婺源(今属江西)人,宋代理学的集大成者。朱熹的理学思想的重要来源便是周敦颐的《太极图说》。朱熹对周敦颐的这部著作推崇备至, 朱熹曾称颂周敦颐为“得孔孟不传之正统”, 并在《伊洛渊源录》中将周敦颐列为首位。朱熹曾花大量的时间对该著作做了详细诠释, 并写成了《太极图说解》, 为自己的理学体系奠定了基础。周敦颐在《太极图说》中试图构建中国传统的宇宙论与本体论, 这也是朱熹对周敦颐《太极图说》特别推崇的原因, 朱熹以此为基础, 对周敦颐的学说进行了继承与改造, 并最终形成了自己的理学体系。

关于周敦颐,争议最大的就是他的《太极图说》中的首句无极太极之辩。关于此辩,朱熹和陆九渊兄弟也反复争论过。陆氏兄弟认为《太极图说》的思想来源于道家,陆九韶认为“太极二字,圣人发明道之本源”“今于上又加无极二字,是头上安头,过为虚无好高之论也。”陆九渊赞同其兄的观点,认为在太极之上加无极无异于床上叠床,屋下架屋,反对“以无极字加于太极之上”,并肯定此思想来源于道家。朱熹维护理本论的理论体系,将《太极图说》的首句作原则性的修订,指出宋史实录中所载图说“自无极而太极”、九江本中“无极而生太极”是增字失误,断定首句应该是“太极而无极”。朱熹认为“所谓无极而太极,非谓太极之上,别有无极也,但言太极非有物也”,“极,是道理之极致,总天地万物之理,便是太极,太极是一个实理”“无极而太极,正所谓无此形状而有此道理耳。”朱熹认为周敦颐德思想和陈抟有关系,不回避太极,但最终却依然把周敦颐思想回归为儒家,把太极解释为万物之理,把儒家纲常伦理之“理”上升到宇宙本体的高度,对儒学的哲理化做出了贡献。朱陆除了通过书信来互明观点之外,还曾面对面交流过。宋孝宗淳熙二年(公元1175年),朱熹和陆九渊在两人共同朋友吕祖谦的邀请下,在江西的鹅湖寺相会,讨论二人思想的异同。在争论中,陆九渊主张“悟得本心”,他的理学基础在仁性,朱熹重视“读书讲论”,他的理学基础在智性。二人的理学思想对周敦颐的思想在不同的理解上又加以发展,产生了关于理学和心学的争论。

周敦颐的《太极图说》是中国思想史上第一部系统、完整地论述宇宙发生、发展的著作,它建立了一个与儒家的文化价值理想相符合的宇宙论的理论框架,比以前的儒家演说更加精细和富于理性色彩,更富于时代特点,而这些对后来理学的发展有很大的影响。

周敦颐在儒、道、佛合流的形势下,对于《老子》的“无极”,《易传》的“太极”,《中庸》的“诚”以及五行阴阳等学说进行改造,并为宋以后的道学家提供“无极”“太极”等宇宙本体论的范疇和模式,为后来程朱理学的形成奠定了理论基础。

周敦颐通过《太极图说》,把人类道德生活的原则与宇宙的发展规律相结合,为儒家的伦理道德找到了源头,为后来程朱理学中的核心议题“天理人欲”之辨提供了基本的思路。

周敦颐一方面积极继承儒家传统精神,另一方面发挥创造儒家传统精神,为儒家的伦理寻找到了一个终极的理论根据——“诚”。周敦颐的“诚”本思想在宋初重整儒学、回应时代问题上具有现实的理论意义。他坚持儒学的价值立场,吸收佛教、道家思想,开创了儒学精神生活的新天地。

周敦颐的“文以载道”的文论是对儒家传统的文学观的继承,他的“淡而不伤、和而不淫”,“存诚守拙”的审美思想影响了一代又一代的文人,比如在明嘉靖三年(公元1524年),明代文人就和周敦颐隔时空相唱和。

周敦颐所倡导的孔颜之乐具备富足之乐和处一之乐两个层次,都是儒家对人们精神生活的关怀,指导人们在任何时候都能够热情、积极、正向的面对生活,对现世人文生活有着重要的现实意义。

周敦颐追求“天人合一”,主张人与人、人与社会以及人自身的和谐统一, 在国家初定的历史条件下, 对于保持社会稳定, 巩固国家统一, 具有一定的积极作用。

周敦颐的刑治思想(主要包括德刑观合慎刑观),和我们今天坚持依法治国和以德治国相结合的理念是相通的,显示着中华优秀传统文化的现实价值和其生命力。

周敦颐的《太极图》和《太极图说》对中医学领域也有影响。金、明、清众多医者受其影响,从太极理论出发,去研究、演绎医理,指导中医实践,很多中医图,都是从《太极图》中抉择而出。明清医学家根据周子太极学说,创建了太极命门说,成为医学的热点。太极图还被用来比附人体生理结构,展开对人体生理、病理的研究,启迪思维。总之,周子太极图说对中医的发展产生了较大影响。

著名文学家、 书法家黄庭坚在《濂溪诗序》中评价周敦颐:“人品甚高,胸怀洒落,如光风霁月。”译文:周敦颐的人品很高,胸怀宽广,洒脱不羁,就像是阳光和煦的风雨和煦的月亮。

南宋著名理学家胡宏赞周敦颐:“如日丽天,将为百世之利泽;如水行地,其功盖在孔孟之间矣。”译文:如空中艳阳,照耀恩泽后世百代;如地上水流,功德如同孔子和孟子,不相上下。

著名哲学家劳思光在《新编中国哲学史》评价周敦颐:“哲学理论之正式建立,始于周濂溪,故论宋明之儒学,莫不以周氏为首出之代表者。”译文:哲学理论的正式建立,创始于周敦颐,因此研究宋朝和明朝的儒学,都是以周敦颐为代表的理论基础。

著名历史学家钱基博在《近百年湖南学风》的导言中评价周敦颐:“天开人文,首出庶物以润色河山,弁冕史册者,有两巨子焉: 其一楚之屈原,其一宋之周敦颐,一为文学之鼻祖,一为理学之开山。”译文:天下文章,首当其冲的是描写普通的自然风光,能载入史册的有两人,一个是楚国屈原,另外是北宋周敦颐,一个是文学的创始人,另一个是理学创始人。

北宋左丞相宗孟在为周敦颐所写的《墓碣铭》中称赞周敦颐:“屠奸剪弊,如快刀健斧。”译文:清除奸佞小人和革除时弊,周敦颐如同锋利的刀斧。

元代中期最有声望的学者吴澄在《吴文正集》评价周敦颐:“昔有周子,实绍圣道不传之统。” 译文:古人周敦颐,的确是理学的创始人。

《爱莲说》:出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

《拙赋》:巧者言,拙者默;巧者劳,拙者逸;巧者贼,拙者德;巧者凶,拙者吉。呜呼!天下拙,刑政彻。上安下顺,风清弊绝。

《养心亭记》:予讲养心,不止于寡而存耳。盖寡焉以至于无,则诚立明通。诚立贤也,明通圣也。是圣贤非性生,必养心而至之。养心之善有大焉如此,存乎其人而已。

公元1021年(天禧五年)的重阳节,5岁的周敦颐跟随父亲、伯父、叔父和堂兄们登道山,看见村前有5个土墩,于是联想到了“水、火、木、金、土”五星,从而命名为“五星墩”,“东为木、南为火、西为水、北为金、中为土。”墩为圆形,大小不一,最大的直径约为3.3米,墩上均种有桂花树,少年周敦颐因此闻名乡里。由于历史原因,五星墩均被破坏,现仅存一墩(在其故里)。

在周敦颐居丧鹤林期间,十七岁的王安石曾三次登门拜谒周敦颐而并未得见,之后有“吾独不可求之六经乎”的感慨。虽然此时两人未曾相见,但是王安石四十岁上,和周敦颐相见了。度正《年谱》说:“(王安石)与先生相遇,语连日夜。安石退而精思,至忘寝食。”从此也可以看出周敦颐对王安石有一定的影响。

度正在《年谱》中记载:“先生遂扶柩厝于龙图公墓侧。是岁居润,读书鹤林寺。时范文正公(仲淹)、胡文恭(宿)诸名士与之游……”就是说周敦颐安葬母亲到其舅墓旁后,就在鹤林寺守孝读书,和范仲淹有所交往。范仲淹被贬来到润州,兴办州学,在苏州排涝救灾,兴办郡学。这对周敦颐在后来兴办学校重视教育有所影响。《宋元学案》把周敦颐同孙复、胡瑗并列为“高平江友”(高平即范仲淹)。

月岩•周敦颐故里风景名胜区位于湖南省西南部、湘桂两省交界处的道县境内,地理位置优越,东与道县县城相连,西与广西灌阳县接壤,南与江永县毗邻,处于桂林—郴州—贺州景区的中心位置。名胜景区由月岩、周敦颐故里、玉蟾岩三大景区组成,总面积57.5平方公里。名胜区内主要人文景观有月岩石刻、悟道古迹、营州古城、濂溪书院、元公故居(周敦颐故居)、周敦颐博物馆。月岩是在周敦颐家以西五公里一自然山洞。周敦颐先生年方十四,家人在月岩中砌了一间小屋供他学习,同时思考人生道理,为他悟得“而”的思想奠定了基础。周敦颐故里又称濂溪故里,是宋明理学开山鼻祖周敦颐的诞生地,境内风景优美,古风蕴籍,文化遗存丰厚,特别是周敦颐的理学文化举世闻名,自宋以后,成为历代墨客骚人景仰、膜拜的圣地及周子后裔寻根问祖的地方。

道州濂溪书院暨濂溪祠是为了纪念北宋理学开山鼻祖周敦颐而修建。古道州濂溪书院暨濂溪祠始建于南宋(公元1139年)原地址位于古道州城西(现教育局范围内),在历史上明正统元年,清顺治十三年,清康熙二十六年,乾隆八年都有重修过濂溪书院的记载。是一座融学习、祭拜、藏书于一体的多功能古建筑群。濂溪书院暨濂溪祠整体布局为中轴对称、纵深多进的院落形式,体现了我国儒学文化尊卑有序、主次鲜明的社会伦理关系。重建濂溪书院暨濂溪祠建筑面积4500平方米,投资了5000万,于2016年端午节奠基。道县县委县政府为打造理学文化之乡,廉政文化教育基地,追忆道州历史文化名人周敦颐,故重修濂溪书院暨濂溪祠,时逢周敦颐千年诞辰,纪念周敦颐在历史上做出的贡献。

公元1073年,周敦颐因病逝世,终年57岁,葬于九江城南的栗树岭(今九江市濂溪区莲花镇谭畈村)下。1959年,濂溪墓被列为江西省省级文物保护单位,现已建成濂溪文化公园、周敦颐纪念馆,内设牌楼、门楼、濂溪祠、爱莲池等景点。濂溪墓景区占地面积4000多平方米,周围以石条砌成围墙,绿树成荫,环境清幽。进门处立有石坊,上刻“周濂溪夫子墓”。墓背倚栗树岭,左右两山夹持,墓前方数十米,淙淙濂溪长流不息。墓旁建有濂溪祠,祠前有两莲池,附近树木参天。明代时,曾被称为“江洲十景”之一。周敦颐与九江的渊源十分深厚,这里既是他曾经的教化之地,也是他魂归道山的安眠之地,他的精神早已融入了他所喜爱的这片土地,成为庐山文化的重要精髓。

石鼓书院为中国四大书院之首,位于国家历史文化名城湖南衡阳石鼓区,是湖湘文化发源地。石鼓书院占地面积4000平方米,三面环水,地理位置独具特色,风光秀丽,绿树成荫,自古有“石鼓江山锦绣华”之美誉。石鼓书院的门上有篆书对联“修名千佛上,至味五经中”。石鼓书院的大观楼里有“书院七贤”的画像,周敦颐正是“七贤”之一。石鼓书院在中国的书院史、教育史、文化史上都地位较高。

濂溪祠堂在全国各地分布的地点、史上修建有濂溪祠的地方至少有37处。这个数字的计算原则是,不管和濂溪专祠还是与他人合祠,只要有周子祭祀都算在内。按现在县级行政区划,可知其中江西省最多,至少13处:九江,星子,大余,德化,赣州,宜春,修水,于都,南昌,萍乡,兴国,吉安,德安,婺源。其次为湖南省,至少9处:零陵,道县,宁远,永明,祁阳,邵阳,桂阳、桂东,长沙。广东省2处:韶关,南雄。四川省3处:成都,简阳,长宁。重庆2处:合川,奉节。湖北2处:鄂州,武汉。浙江杭州、江苏苏州、广西桂林、福建尤溪、北京各1处。在以上地点中修建的濂溪祠,全国史上或许还有遗漏的,但绝大部分情况如此。

人物关系 | 姓名 | 简介 |

祖父 | 周智强 | —— |

父亲 | 周辅成 | 宋真宗大中祥符八年(公元1015年)进士,历任黄冈(今湖北黄冈县)县尉、贺州桂岭(今广西贺县)县令 |

舅舅 | 郑向 | 宋真宗大中祥符三年(公元1010年)进士,龙图阁学士 |

同父异母兄长 | 周砺 | —— |

同母异父兄长 | 卢敦文 | —— |

姐姐 | 周季淳 | —— |

弟弟 | 周敦贲 | —— |

长子 | 周寿 | —— |

次子 | 周焘 | —— |

作品名称 | 作者 | 出版社 | 出版时间 |

《周敦颐评传》 | 梁绍辉 | 南京大学出版社 | 1994年 |

《周敦颐集》 | 周敦颐 | 岳麓书社 | 2007年 |

《周敦颐集》 | [宋]周敦颐著 / 陈克明点校 | 中华书局 | 2009年 |

《理学开山祖师:周敦颐》 | 王亦然 | 中州古籍出版社 | 2014年 |

《周敦颐研究》 | 张京华 主编 | 中国社会科学出版社 | 2018年 |

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。