白字戏,是用广东海丰、陆丰方言演唱的地方传统戏剧,广东省汕尾市三大稀有剧种之一,于2006年被评为国家级非物质文化遗产。

本页面主要目录有关于白字戏的:剧种起源、历史沿革、艺术特点、艺术流派、代表人物、代表剧目、重要演出、传承与保护、价值与影响等介绍

白字戏,是用广东海丰、陆丰方言演唱的地方传统戏剧,广东省汕尾市三大稀有剧种之一,于2006年被评为国家级非物质文化遗产。

本页面主要目录有关于白字戏的:剧种起源、历史沿革、艺术特点、艺术流派、代表人物、代表剧目、重要演出、传承与保护、价值与影响等介绍

白字戏

海陆丰白字戏、南下白字

元末明初

闽南

地方戏曲

第一批国家级非物质文化遗产

广东省汕尾市

白字戏又名“海陆丰白字”“南下白字”,最早出现于元末明初,由江西弋阳诸腔演变而来,经由浙东、赣南传入闽南。白字戏在1840年至1842年期间发展迅速,表演艺人频繁来往于海、陆丰使得白字戏观众增多,基本面扩大,后因战争、社会经济下行等因素而濒临消亡。中华人民共和国成立后,白字戏的首个合作性质的表演班子——民艺白字剧团随之成立(海丰白字戏剧团的前身)。1962年至1963年,白字戏进入新生时期,上演了《白鹤寺》《白蛇传》等优秀传统剧目,受到观众欢迎,其中《白鹤寺》被收录至《中国戏曲集成广东卷》中。2006年5月,白字戏经中华人民共和国国务院批准,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

白字戏的传统剧目、文戏共有二百多个,大多数为家庭社会戏剧,部分为明清传奇,按源流和声腔特点可分为“大锣戏”“小锣戏”“弄仔戏”“科白戏”。在不断发展中,白字戏吸纳了竹马、钱鼓、渔歌和潮剧音乐等民间艺术特点,也从正字戏中吸收了很多剧目,逐步形成轻歌曼舞、富有生活气息、具有浓厚地方特色的艺术表演风格,至今仍基本保持古老的乡社祭祀的演剧形态,具有鲜明的艺术特色与民俗价值。

关于白字戏的起源,主流说法有三种。

海陆丰白字戏和潮剧原为同一剧种,前身均是南宋时形成的闽南粤东民间小戏(简称小戏说),该说法来源于《海陆丰的三个剧种》,与流行在漳浦一带的民间小戏与流行在粤东各地的英歌舞(在发展过程中逐渐为民间小戏)有共通之处——基本上是二小戏或三小戏,均由小孩扮演,剧目《搭渡弄》《四九弄》等均为民间生活小戏,所唱俱为地方小调民歌,使用相同乐器伴奏等,所以海陆丰白字戏起源于南宋时形成的闽南粤东民间小戏。此外,该戏曲在发展中吸收并借鉴了流行于同一地区的正字戏的许多东西,包括剧目、曲文、唱腔等,故当地有“正字母生白字囝”的戏谚。

白字戏与潮剧同源异流均来自南戏(简称南戏说),该说法来源于《中国戏曲音乐集成(广东卷)》之《白字戏》以及《中国戏曲志(广东卷)》之《白字戏》,其在沿用说法一的基础上衍生出“白字戏与潮剧同源异流均出自南戏”的观点。依据为:①白字戏艺人尊奉田元帅为戏神,与福建南部的梨园戏、老白字戏以及正音戏(今正字戏)、潮音戏(今潮剧)等相同。②白字戏的开台戏《净棚》《八仙拜寿》《仙姬送子》《跳加冠》等仍有“正音”演出。③白字戏有“啰哩嗹”调及拉腔,正字戏中的《金钗记》、潮调中的《荔镜记》等亦有,这些戏剧均出自南戏。

白字戏是弋阳腔的一支(简称弋阳说),该说法来源于《潮剧源流及历史沿革》,因白字戏与潮剧最初统称为白字戏,该资料认为最初的白字戏来源于宋、元时期的南戏、江西弋阳诸腔。元明时期,江西弋阳诸腔在传入徽州苏杭后融合皮黄昆腔成为四平腔,元未明初,该戏剧由浙东、赣南传入闽南,由于该戏曲使用中州官话演唱和宾白,故在闽南被称为“正音”或“正字”戏,后因在漳州因受白字竹马戏的影响,部分四平戏班改用闽南方言演唱,使用泉州方言演唱的被称为“泉音白字戏”,使用潮汕方言演唱的被称为“漳州潮音白字戏”,故当地有“正字母生白字囝”的戏谚。

白字戏与潮剧最初被统称为白字戏,元末明初,长篇大制的南戏由浙闽传入潮汕以后受众面变广,原潮汕、海陆丰乡社间已存在的传统戏剧样式如竹马戏、白字曲班、司功坛、英歌舞、关戏童等受其影响,从而发展出新的演出模式。明宣德年间表现为“错用乡音”,即在唱官话的南戏中夹杂个别闽南语词汇,如剧目《金钗记》中第三出的“无过”(官话为难怪)“说话甚痴哥”(官话中“痴哥”意为痴情失态)等。明嘉靖年间表现为用闽南方音演唱潮泉腔,如剧目《荔镜记》的说白与唱词均包含闽南方言。明万历年间表现为“以乡音唱南北曲”,即用潮州方言编写并用潮调演唱的戏剧,如剧目《金花女》。通过上述发展,原潮汕、海陆丰乡社间已存在的传统戏剧样式与南戏逐渐融合后形成了白字戏。

清初至晚清期间,白字戏的快速发展得益于潮汕、海陆丰地区社会长期稳定、人口大幅增长、经济持续发展、盛行的乡社迎神赛会演戏之风等外界因素,清康熙后期尤为明显。乾隆时期的《潮州府志》中描述当时乡社演戏之风红火的场面为:“乡社中演剧多者相夸耀。潮剧所演传奇,皆习南音而操土风,聚观者昼夜忘倦。若唱昆腔,人人厌听,辄散去。”反映出彼时白字戏发展之盛。此外,白字戏除了在潮汕、海陆丰、漳州的诏安、云霄、平和、东山等部分县区流行外,还随着潮州人流播到海南岛、雷州半岛、香港等地。如海口于1765年建立兴潮会馆时,当地富商大贾用白字戏演出联络商旅,在香港的海陆丰移民举行庙会时,会请海陆丰白字戏戏班演出。

白字戏在这期间的发展保持着古典形态的模式,演出剧目多沿用南戏的旧本,如《揭阳龙船案》《奏皇门》《蔡伯皆认像会妻》《姐妹拜月》《杜十娘》等,剧本内容多以忠臣孝子节妇及才子佳人为主题,没有新创剧目。唱腔方面融合了同时期流行于当地西秦戏、外江戏的唱腔,由原来的以曲牌联缀体为主杂以板式的声腔体制转变为曲牌与板腔结合体,同时两剧种的部分剧目也为其所吸收。

然而,这期间白字戏的发展也有阻碍,原因如下:①明清时期朝廷严格实行地方官员的原籍回避制度以及官员任期普遍较短,多年来潮汕、海陆丰地区的执政官员均不是当地人,听不懂当地方言,故不能欣赏包含闽南方言的白字戏,该地区本土乡绅遂跟风执政官员喜好,对白字戏敬而远之。②白字戏内容多为民间通俗文学,演出配置简陋,当地人称其为“摔桶戏”“竹囊戏”,故不符合官员们的欣赏口味。

晚清咸丰年间至鸦片战争后,由于官员的原籍回避制度有所放松,喜好白字戏的当地武将在本地区担任要职后开始培养白字戏班,如普宁人方耀,咸丰至光绪期间担任潮汕地区要职,家庭戏班有老正兴、老荣泰等十多班,得益于此,白字戏地位才逐渐提高。1840年至1842年期间,白字戏发展迅速,表演艺人频繁来往于海陆丰,使得白字戏观众增多,基本面扩大。

鸦片战争后,随着汕头的开埠,潮汕因地理位置优越,大量的商贸往来等原因使得原来的社会环境发生改变,白字戏进入分裂时期,期间诞生了潮州白字戏,区别于海陆丰地区古典形态的白字戏,其在内容与唱腔上做出了创新。内容方面:编排时事新戏,如《林则徐戒烟》《徐锡麟》《袁世凯》等,改编外国名著,如《新茶花》等。唱腔方面:用西秦、外江戏的板式变化唱腔,在曲牌基础上融汇板式,与诸戏融合,唱腔仍保持柔婉特征,少有激越的音调,如林陶的《扫窗相会》、陈斑坤的《滴水记》等。

大革命时期,白字戏以宣传材料的形式继续发展,期间彭湃以此形式写过宣传材料,其中《咚咚咚,田仔骂田公》一曲影响极广,老幼能唱。1927年11月,海陆丰苏维埃政权成立,当地的白字戏艺人们参与庆祝活动并以当时当地的真人真事为题材,编演了一出反对封建压迫的大型白字戏《彭素娥》,又整理上演了歌颂明代农民起义的剧目《李闯王》。而后由于大革命的失败,日寇入侵等政治因素,海陆丰地区政局动荡、社会经济下行。1943年到解放前夕,因大饥荒而导致白字戏艺人流离失所,戏曲无法演出,白字戏陷入绝境,濒于消亡。

中华人民共和国成立后,潮州白字戏与海陆丰地区的白字戏在定剧种时正式分家,潮州白字戏定为潮剧,海陆丰白字戏则仍袭白字戏之名。同时,党和政府为了白字戏的发展,遂成立了该戏种首个合作性质的表演班子民艺白字剧团,其对白字戏做了大量剧目整理及改编工作。而后于1956年,该戏班被定名为海丰县白字戏剧团。此后,剧团中的叶本南、卓孝智、何循禧等人率众先后整理演出了传统剧目《扫窗会》《山伯访友》《陈三磨镜》等剧目,同时尝试演出《棠棣之花》《社长的女儿》《沙家浜》等现代戏,并在唱腔音乐、表演艺术等方面进行革新创造,提高丰富了白字戏的艺术表现能力。

1962年至1963年期间,白字戏剧目初改革见成效,期间上演了《白鹤寺》《白蛇传》《访友记》《书琴绿》《天门阵》《白罗衣》等优秀传统剧目,改编上演了《金菊花》《红珊瑚》等现代剧,均受到观众欢迎,其中《白鹤寺》和《访友记》中的《访友》被收录至《中国戏曲集成广东卷》中。海丰县白字戏剧团于1969年底被解散,直到1979年才得以重建,而后剧团整理、创作演出的《金叶菊》《刺吕后》《白罗衣》《放走曾荣》等剧目颇受群众欢迎。进入20世纪80年代以后,海、陆丰的民间戏剧活动极为繁荣,白字戏班、曲班遍及海丰、陆丰城镇农村。

2006年5月,白字戏经中华人民共和国国务院批准,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

唱腔

白字戏的唱腔音乐,大体上与潮剧相同,二者在曲牌、板式、调式等唱腔音乐元素、曲牌结构以及运用上均无二致。其唱念均使用海陆丰当地方言,通俗易懂,对熟悉当地方言的观众友好。

白字戏的唱腔属高腔系统,演员唱曲时以唱、帮(帮腔)、打(配以打击乐)三位一体。表达剧中人物悲愤或欢快的情感。白字曲中的“啊咿嗳”为特有拉腔衬词,辅助演员抒发人物内心感情。白字戏唱腔男女均为F调,行当没有明显分腔,遂需要演员具备良好的嗓音条件及专业技术,且需要学会运用真假嗓自然结合、控制气息顺畅来完成唱腔。此外,白字戏的唱念很重视咬字吐音,需准确把握方言音韵,并合适使用正音唱出纯正的白字曲调。

念白及帮腔

白字戏的念白,俗称口白,具有一定的音乐性和节奏感,是加工形态的艺术语言,便于与唱相协调。此外,白字戏在演唱时有帮腔(帮唱),其衬词及拉腔独具一格,帮腔形式较为丰富,一般有以下几种:①曲牌头的第二句和曲牌尾的结束句全帮唱。②只帮一段中结尾三个字。③在上下句中,凡下局的句尾帮腔。④演员在台前只作表演,全由后台帮腔。⑤众角同台时,一角唱,众角和。

唱腔类型

白字戏唱腔又称作“白字曲”,包括曲牌(艺人称为牌子曲)、杂调曲与对偶曲三类。

牌子曲:分为正音曲、反线曲。正音曲,又称“正板白字曲”“大板曲”,从早期正字戏“易语而歌”过来的曲牌,是白字戏唱腔音乐中比较古老的部分,常用曲牌《驻云飞》《锁南枝》《红纳袄》等。其特点为在曲牌中加入滚白、滚唱,包含滚唱和畅滚的唱段,大都在剧情发展到高潮时出现。反线曲分两类,一类为来自正字戏的草昆曲牌和小锣鼓曲牌,如《十三腔》《小登楼》,另一类来自民国初期潮音师傅所传潮音戏班革新的潮音曲,如《潮音反线》。反线曲有帮腔,无滚唱,地方色彩浓郁,主要用于小锣鼓戏中,如《南海记》。

杂调曲:包括小调、本地民歌和本地庙堂音乐。小调是指由正字戏传入的江南流行的民歌小曲、里巷歌谣,如《梆子》《五更叹》《琵琶词》等。本地民歌是指从闽南、潮汕、海陆丰一带流行的民间歌谣中吸收入戏的民歌小调,如《长工歌》《十二月歌》《灯笼歌》等,其以小锣小鼓伴奏,曲风轻松活泼。本地庙堂音乐指当地流行的佛曲道调,其中佛曲指寺庙供佛事课颂的专用佛曲,有花(唱潮音)、禅和(唱粤音)、外江(唱正音)三大腔系,如《小讲经》《大读经》等佛曲在白字戏唱腔中时有出现。道调,又称师公调,潮汕、海陆丰民间白事盛行请道士班做功德,主要曲牌有《风打梨》《隆涟词》等。

对偶曲:亦被称为子母句曲,由曲牌中的滚唱发展而成。唱句为对偶句,是由上下句组成旋律腔句,上句是子句,下句是母句。唱词多为七字句,间有五字句、三字句。上句一般不停顿,落音多为2、3、5,下句一般分为两个逗句,第二逗句落音多为1、5,并伴以帮腔。

戏曲调式

白字曲的调式,有“轻六调”“重六调”“活五调”“反线调”等。“轻六调”:是1、2、3、5、6纯五声音阶结构,不出现4和7这两个偏音,音准相对稳定。所有轻六曲均包含两个调式,即F调的宫调式和徵调式,及前两者混合使用的调式。“轻六调”的表现具有双重性,可以表现出诉说、叙事的情绪,也能表现悲切或轻快的情绪,如曲牌《红纳袄》《玉芙蓉》。

“重六调”:由5、6、7、1、2、4六声音阶组成,不出现“角”音,实际上既有重三重六,也有轻三,变徵“4”音下行时很准确,具有变“徵”为“宫”的意义。“重六调”善于表现忧郁、沉吟、思念的情绪,如曲牌《四朝元》(高文举唱)便是白字曲中较有代表性的重六曲。

“活五调”:由5、6、7、1、2、4六声音阶组成,不出现“角”音,商音“2”即“五”,其表现也具有双重性,即能表现悲伤、凄切、哀怨之情,也能表现轻快的情绪,如曲牌《驻云飞》《山伯访友》。

“反线调”:由5、6、7、1、2、3、4七声音阶组成,以6、1、2、4为其骨干音,其擅于表现轻快、得意之情,多用于状元游街等,表达喜气洋洋的情调,如曲牌《十三腔》《金钱花》等。

曲牌

白字戏常用的曲牌只有40多个,其中完整的曲牌只有20个左右,小调民歌约40首,弦诗约100首。

曲牌一般由牌头、牌腹、牌尾三部分构成,牌头和牌尾都有一定的规格:牌头为二句唱词,其字数有四、六、七字不等。一般起句多为四字句,第二句则多为七字句。起句有三种形式,即散板起、正板起和叮板(腰板)起。以散板起句较多。牌腹多为滚唱,基本上是子母句对偶形式,以七字句为主,句数多少不限,旋律随意,适用于叙述、诉说。曲牌尾句常配以锣鼓。

音乐和乐队

乐队:民国以前的白字戏在演出时乐队仅有7人,被称为“七把交椅”,包含一对鼓、一对吹、一对锣、一副大饶。随着白字戏逐渐发展,其乐队包含的乐器也有所增加,如二胡、奏琴、月琴、扬琴、苏锣、小苏钹、深钹等。白字戏的特色乐器如竹弦、大管弦等,为戏剧增添古朴、柔和的音色特点。

音乐:白字戏的伴奏音乐主要由弦诗、笛套、吹打牌子、串仔曲、锣鼓点组成,基本上都来自潮州、海陆丰的民间音乐。作为唱腔或说白之间的过渡音乐,伴奏音乐主要起着烘托唱腔、铺垫剧情、渲染环境,以及表现人物情绪的作用。

角色行当

白字戏行当体制分类较为独特,其行当大体上可分为旦、生、丑、净、公(末)、婆(彩旦)、贴七大行当,戏剧以文戏为主,故行当中的旦角为主要角色,具体可细分为乌衫、青衣、闺门旦、花旦、武旦等。不同的旦角分工不同,她们各自表演不同年龄、不同性格、身份各别的女性角色,表演形式多样,艺术个性特色鲜明。

表演程式

白字戏的表演程式分三种:行当身段程式、关目程式、场面程式。

行当身段程式:具体以手的活动区位为例,有“花旦齐肚脐,小生在胸前,乌面到目眉,老丑四散来”的基本规范,即说旦角手的活动区位不能高过肚脐,生行不超过胸部,净行可以举到眉毛处,而丑行则可以随意活动。此外,生行和旦行有额外要求,如旦行中的乌衫,指手时要慢出慢收,收比出慢。

关目程式:白字戏的关目程式多种多样,如用于角色上下场的“上介”“下介”,用于表现人物表情的“激面”“想计”“笑介”“悲介”“惊恐介”,用于表现人物行动的“走报”“拷打”“奔逃”“追杀”等,不同场景类别的戏剧对应不同关目程式。

场面程式:白字戏的舞台场面程式主要用于表现军队出征、对阵,或者帝王将相等出行仪仗场面,如圆场、八字图、一翻两翻、走四门、穿铁锁、蛇褪皮、龙摆尾、十字靠等。

服装造型

白字戏所有服装以明代服饰为基础,点缀其他朝代的服饰式样,分为蟒袍、铠甲、五彩裙、项衫等三十多种,以色彩、纹绣、质料的不同,以及穿戴搭配的变化,组成一百多套常用服饰,分别男女老少、富贵贫贱、夷汉、文武等不同角色人众。其与潮剧服饰完全一样,几乎全部由潮州统一定制,个别也有从粤剧、京剧等具体人物造型而仿造,或者直接购置。

化妆扮相

传统白字戏除净行有脸谱、丑行略有勾面外,生旦均为略施淡妆,即只在颧部略施胭脂,旦行会额外在口唇涂口红,其他如公、婆面部是不化妆的。1949年之后,除净丑行沿用原来的脸谱外,生、旦、公、婆等行都要化浓妆,描眉、涂口红。总体上,白字戏的化妆与扮相还保留传统的程式化人物造型。

其中,净行的脸谱都是正字戏的净行脸谱,有毛脸、水龟目、虎目、嘴箝面、三片瓦等上百种图案。丑行的脸谱一般在鼻鞍处涂以方形或椭圆形的白水粉,然后根据不同人物类型划眉、勾脸,当地人把丑行脸谱称为“贴鸟屎”。另外,还有一些特殊的角色要挂面壳,如《跳加官》中的魁星、《白蛇传》中的青蛙精等。

砌末布景

白字戏的道具俗称“砌末”,较为简陋,除一桌两椅外,常用的如竹马、“太子爷”、头套、面具、包袱、雨伞等。“太子爷”是形似婴儿的木偶,穿红布做的婴儿衣服。常见的头套有各种动物头套(如虎头、驴头、鸟头等),面具有“四壳”(雷公壳、魁水长号星壳、土地爷壳、福壳)。另外,为了配合剧情的需要,许多日常生活用品也搬上舞台,如挑水的水桶、扁担、花轿等,如《扫窗会》中王金真扫窗的戏码中包含了扫帚。

戏台装置

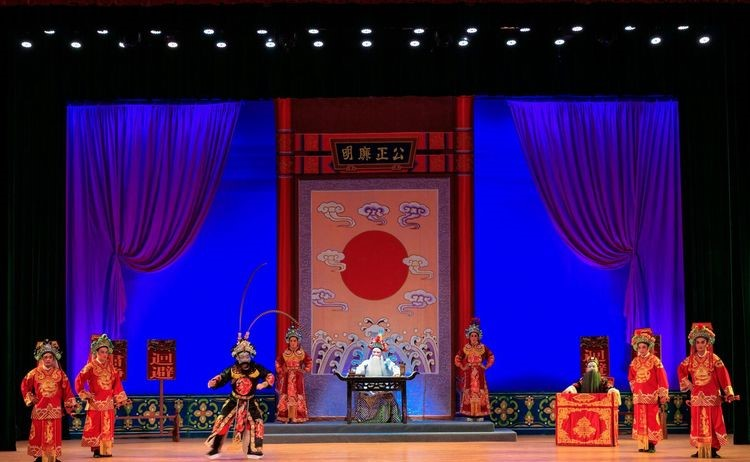

白字戏的舞台俗称“戏棚”,其戏台装置早前一直为六柱竹帘戏台,即用六根柱子搭建,戏台正中挂三幅竹帘,帘前为演员表演区,帘后为乐队演奏区,两边挂绣幔作为出入门。照明用蜡烛或者豆油灯,分插在特制的分杈上,被当地人称为“满台红”。该装置沿用至民国初期,而后受白字戏革新影响,六柱戏棚改为“九柱”“十二柱”戏棚,竹帘先后改为绣帐幕、布景幕、大幕。除一桌两椅外,还引入更多的硬布景。照明先后改为煤油灯、电灯,并把灯光、音响作为戏台艺术的一种手段。

白字戏按剧目的声腔以及演出形式的不同特征分为大锣戏、小锣戏、弄仔戏、科白戏等四种。

大锣戏指以大锣大鼓伴奏、以大锣鼓曲演唱的戏,剧目主要以早期南戏以及明代传奇戏曲为主,《白鹤寺》《西厢记》《书琴缘》《血掌记》等八大连戏即属此类。

大锣戏剧目早期的演出风格为正字戏的延伸,多是袍带戏,表演风格古朴、粗犷、气派,兼具弋阳腔大锣大鼓的风格。清朝时期白字戏从西秦戏中吸纳的剧目也大多归入此类。

小锣戏分为指以小锣小鼓伴奏、以小锣鼓曲为唱腔的戏,《荔枝记》《金花女》《苏六娘》《王邦进》等古老地方传奇剧目属此类。小锣戏唱腔活泼明快,富有生活气息和地方色彩,表演剧目中的古代传奇故事多为戏班自编。

弄仔戏指以民歌小调、快板为主要声腔,诙谐、搞笑的民间小戏,为白字戏最古老的剧目,现仅存十来个剧目,如《桃花搭渡》《闹花灯》《事久问路》《补缸》《打磨》等。

科白戏是武戏,因没有唱腔(个别也有少量唱词)只有科白而得名,剧目没有剧本,只有简单的演出提纲,故又称作提纲戏。科白戏以表演历史演义和官场袍甲戏为主,当地人又称之为“草传戏”。

吴佩锦,1972年出生于广东省海丰县,党员。其于1988年开始从艺,现为国家级非物质文化遗产项目白字戏代表性传承人,二级演员,中国戏剧家协会会员,广东省戏剧家协会主席团成员,广东省非物质文化遗产促进会理事,汕尾市文联兼职副主席,汕尾市戏剧家协会主席。曾任海丰县白字戏剧团团长,是目前白字戏丑行的代表性人物。代表作品如:《白罗衣》《秦香莲》《金叶菊》《徐九经升官记》等。

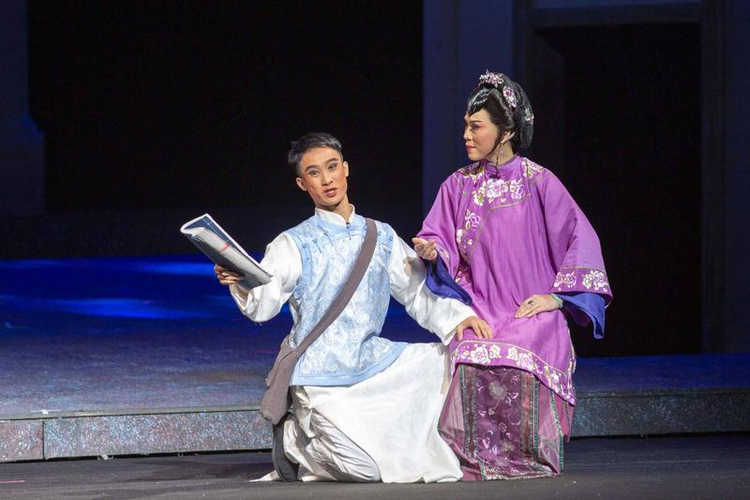

钟静洁,1971年生,广东省汕尾市人,三级演员,第二批国家级非物质文化遗产项目白字戏代表性传承人。钟静洁有近20年的戏剧表演经验,专攻青衣,兼演闺门旦,唱做唸打功底扎实,表演声情并茂,在舞台上塑造了许多性格迥异、丰满动人的形象,尤其擅长以水袖功刻画人物内心世界。代表作品如《崔金瑞休妻》《哑女告状》《金叶菊》《放走曾荣》《秦香莲》等。

白字戏中世代相传、最为出名的八个传统连台戏即为“八大连戏”,包括《英台》连、《秦雪梅》连、《高文举》连、《陈三》连、《王双福》连、《崔鸣凤》连、《杨天梅》连和《萧光祖》连。

《英台》连

白字戏《梁山伯与祝英台》连台本戏,海陆丰简称《英台》连,又称《同窗记》《红罗记》,其是明传奇剧本、潮州歌册本与民间小戏相结合的产物。与其他剧种梁祝故事结局不同,白字戏版本结局不是梁祝化蝶,而是增加了“阎王审判”“山伯中元”两出戏,将化蝶改为山伯被阎王判定还魂回阳与英台成亲,最后高中状元。

全剧包括“拼父读书”“凉亭结拜”“书馆共读”“踏青掷鸟”“托媒回家”“十八相送”“阎王审判”“山伯中元”等二十出戏码,唱词基本为七言体,语言朴素通俗。

《高文举》连

《高文举》连,又名《珍珠记》,现存世戏本有明代传奇故事《高文举珍珠记》(又名《珍珠米糊记》《米糒记》,万历刻本,古本戏曲丛刊二集影印本),该剧为弋阳腔、徽调的传统剧目,白字戏剧目则为该本的改编版本。该剧被文人认为是白字戏八大连戏中艺术水平最高、文学性最强的一出戏。

《高文举》连一共有10出戏,讲述了高文举怀才不遇,遭遇饥荒而流落街头后被六旬老员外王仕元所救,员外看中其才华,遂将独生女王金真嫁予他。而后高文举高中状元,被宰相温阁强招为婿,同时篡改其家书为休书,休掉高文举发妻王金真。王金真没有相信休书内容,遂千里寻夫,一路艰苦,进入相府打探情报,又被温阁发现后遭虐待。最后高文举救出王金真,同时向包拯申诉并最终得到了公道。

《彭湃之母》

《彭湃之母》是由海丰县白字戏艺术传承中心创作、演出的白字戏作品,由马四香和钟静洁领衔主演,共分为五个章节。故事讲述了中国现代农民革命运动先驱彭湃烈士的母亲周凤少年时陈灾求情,中年时理解、支持儿子的政治理想并投身革命洪流,在至亲骨肉连续牺牲的惨烈打击下仍不忘初心的感人事迹和人生经历。

2014年11月18日,海丰县白字戏《龙宫奇缘》在广州市蓓蕾剧院上演。

2014年8月,2014年中国戏曲节在香港举行,海丰县白字戏剧团表演了白字戏《金叶菊》。

2019年9月,海丰县白字戏艺术传承中心红色革命题材大型白字戏《彭湃之母》在广东艺术剧院首演。

白字戏的传承与发展主要存在三方面问题:缺乏高素质的编导团队、演员团队、音乐唱腔设计人才。

问题一:缺乏高素质的编导团队

近年愿意从事白字戏剧本编创工作的人才越来越少,基本没有专业的白字戏编剧人员。现阶段表演的剧目大多是一些传统的保留剧目和一些移植的剧目,导演只能靠外聘来完成新剧目的排练。因此剧种缺乏创新性,不能很好地吸引人们的目光。

问题二:缺乏高素质的演员团队

现阶段的白字戏演员队伍中缺乏能唱做念打全面发展的演员,存在严重的人才匮乏问题。随着时间的推移,老一辈优秀的表演艺术家已经无法再登台,而能全面发展的年轻演员寥寥无几。这一问题的存在严重影响着白字戏的传承与发展。

问题三:缺乏高素质的音乐唱腔设计人才

白字戏的传承与发展离不开高素质的音乐唱腔设计人才,要真正实现传承与发展必须与时代接轨,积极迎合当代文化,依据传统曲牌编写新的音乐曲调和唱腔,然而现阶段高素质音乐唱腔设计人才的奇缺严重影响到新曲目的诞生与创作。

白字戏在现代传承,需根据白字戏自身条件和资源优势、理顺戏迷朋友的需求,综合考虑戏迷群体的反应及作品的成本、演出环境、竞争者等因素,充分发展白字戏特色剧种的艺术、曲牌特色、间奏特色、演出风格特色等,推出符合上述条件的剧目。经典剧目如《金叶菊》《放走曾荣》《秦香莲》被推出后受到观众欢迎,成为海陆丰地区家喻户晓的剧目。创新剧目如2013年海丰白字戏剧团推出的《龙宫奇缘》,改编自马思聪的芭蕾舞剧《晚霞》,通过精进服饰、道具、灯光、音乐等方面,讲述一个曲折、带有神话色彩的大团圆爱情故事,受到观众喜爱。

海丰县政府为了更好的保护白字戏,防止其消失,遂为其申请非物质文化遗产,2006年5月,白字戏经中华人民共和国国务院批准,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

为了让年轻人更多的了解白字戏,海丰县文广新局联合海丰县非物质文化遗产保护中心、海丰县白字戏艺术传承中心于2018年5月共同承办“传统文化——白字戏进校园”系列活动,旨在拉近海丰地方戏曲艺术与青少年学生的距离,让传统文化在薪火相传中更自信。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,海丰县白字戏艺术传承中心获得“白字戏”项目保护单位资格。

2022年3月,汕尾市三大国家级非遗项目、稀有剧种——白字戏、正字戏、西秦戏正式进驻星海音乐学院公共选修课《戏说海陆丰 探秘红土地》。该课程联结了汕尾市三大濒危剧种的四位国家级传承人:吴佩锦、吕维平、钟静洁、黄壮营,运用“口传心授”的方式教唱经典唱段,带领学生品味稀有剧种的魅力,感受海陆丰地区的风土人情、历史文化,增加学生对岭南本土文化的认知,促进岭南传统戏曲在高校中的传播。

白字戏是由外来的南戏与闽南粤东地方小戏及其他民间艺术样式相结合的产物,从白字戏的形成与发展过程中可以探知民间戏剧的基本面貌与生存环境,了解乡社寺庙迎神赛会、宗祠祭祀以及时令节庆等民俗活动与民间戏剧之间的密不可分的关系等,所以白字戏是中国乡社祭祀戏剧的活化石,对中国戏剧史研究具有极高的历史价值。同时,白字戏记载着历代海陆丰乡民的生活方式与文化思维模式,它是文化内涵丰富的传统乡土文化的主要载体,对中国传统文化、思想的研究有重要的价值。

此外,白字戏因其自身的文化属性、历史渊源,活动区域虽然在海陆丰一隅,却连结了整个潮汕、闽南地区,并将该地区的风俗习惯、信仰、文化等传播开来,产生了积极的影响。

是明代流行于福建南部泉州漳州和广东东部潮州惠州用当地方言即闽南方言演唱的戏曲声腔,是明代南戏第五大声腔

[b]是传统戏曲声腔系统,由明代弋阳腔包括以后的青阳腔衍变派生的诸声腔,如赣剧的高腔,湖北的清戏,川剧的高腔,北京的京腔,湖南长沙、常德、祁阳、辰河诸高腔等

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。