简介

狂犬病是人畜共患传染病,可感染人类、犬、猫和多种动物,病毒主要侵犯神经组织,并可通过动物咬伤或密切接触等形式传播。感染后出现恐水、呼吸困难、痉挛、麻痹等症状。一旦发病,病死率近乎100%,且尚无有效的治疗方法,暴露后预防是唯一有效的措施。日常可通过给人类和动物接种疫苗进行预防。

在公元前4世纪,亚里士多德记录了病犬的疯狂状态,通过咬伤其他动物和人传递疾病,在人体上这种病常被称为恐水症。1885法国科学家巴斯德发明了狂犬病疫苗。

狂犬病发生在除南极洲以外的所有大陆,估计每年有59000人死于该病,主要集中在亚洲和非洲,其中 40%是15岁以下的儿童。中国也一直是世界卫生组织认定的狂犬病流行高风险国家之一。

历史

4000多年前巴比伦帝国的法典中有关于狂犬病的记载;亚里士多德的文学作品中有对人类狂犬病的推断;中国春秋战国时期的《左传》就有“国人逐瘈狗”的记述。狂犬病同样也进入古代的医书和药方,如中国晋代葛洪所著的《肘后备急方》、宋代的《太平圣惠方》以及清代的《医宗金鉴》等均有预防和治疗狂犬病的描述。15世纪末,意大利著名学者GirlamoFracastoro提出了只要被疯犬咬伤就不能治愈的理论。犹太教著名经典《塔木德经》同样认为:不相信有人说被疯犬咬伤还能存活。

直至1884年,法国科学家巴斯德及其助手发现了将病犬脑髓置于干燥通风的玻璃瓶中以减弱病毒活性的方法,并通过该方法得到了失去活性的狂犬病毒,发明了狂犬疫苗。并且于1885年成功救治了9岁小男孩约瑟夫·梅斯特,开创了疫苗防治狂犬病的先河。

分类

血清型分类

用核蛋白单克隆抗体对狂犬病毒株鉴定,把狂犬病毒可分成4个血清型。

血清Ⅰ型为狂犬病毒本身,其代表株为攻击毒标准株(CVS),包括大部分由陆栖哺乳动物以及北美食虫蝙蝠和拉美嗜血蝙蝠分离的野病毒,还包括固定毒实验室株;血清Ⅱ型为Lagos蝙蝠株,最初分离自尼日利亚的蝙蝠脑;血清Ⅲ型为Mokola病毒原型株,最早分离自尼日利亚的地鼠;血清Ⅳ型为Duvenhage原型株,首次在南非从病人身上分离到。

基因型分类

根据核蛋白基因N端500个碱基的同源性还可将狂犬病病毒属分为7个基因型。Ⅰ~Ⅳ基因型与四种血清型相对应;基因Ⅴ型和基因Ⅵ型为欧洲蝙蝠狂犬病病毒EBL1和EBL2;基因Ⅷ型为澳大利亚蝙蝠狂犬病病毒。在上述各种病毒中,Ⅱ~Ⅵ型仅在非洲和欧洲发现,Ⅴ型和Ⅵ型在欧洲蝙蝠中比较普遍,感染人的病例虽虽少见,但几乎每个型病毒都曾致人死命。

生物学特征

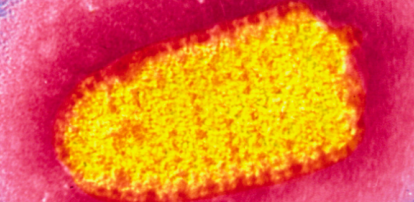

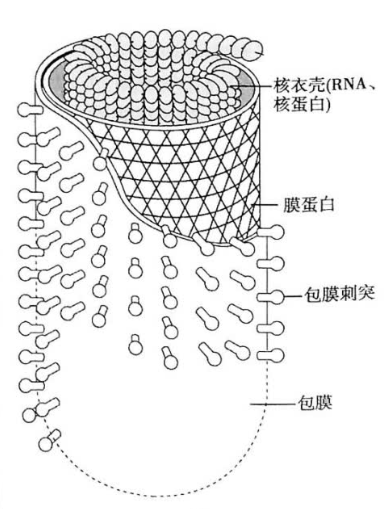

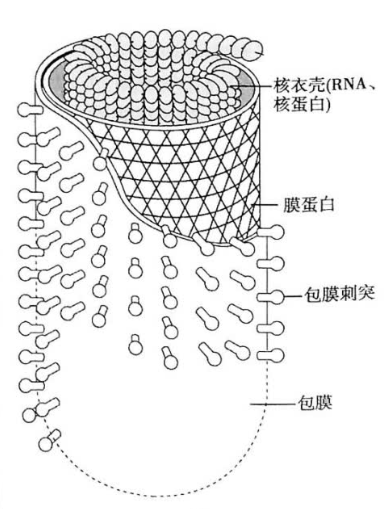

形态结构

狂犬病病毒形态似子弹状,大小为(60~85)nm×(130~300)nm,有包膜。核衣壳由核蛋白、多聚酶蛋白和基质蛋白组成,呈螺旋对称,包裹着核酸。病毒基因组为单负链RNA。病毒包膜由外层糖蛋白G和内层基质蛋白M2组成。包膜表面有糖蛋白刺突,与病毒的感染、凝血和毒力有关。

病毒复制

狂犬病病毒在感染细胞的细胞质中进行复制。病毒包膜表面糖蛋白G与神经细胞表面乙酰胆碱受体特异结合,该部位细胞膜内陷,包裹病毒进入细胞,通过膜融合以及脱衣壳将病毒核酸释放至细胞质中。病毒的ssRNA合成mRNA并翻译出蛋白质,以互补正链RNA为模板复制子代病毒的ssRNA,最后病毒蛋白质和核酸装配成核衣壳,并以出芽形式释放病毒颗粒,同时获得病毒包膜。

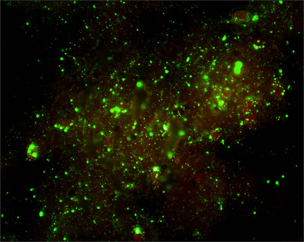

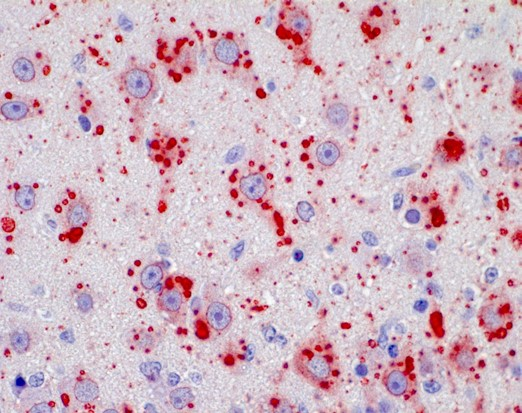

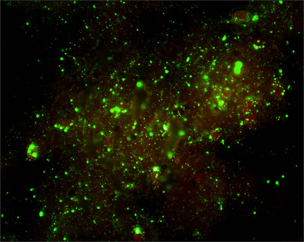

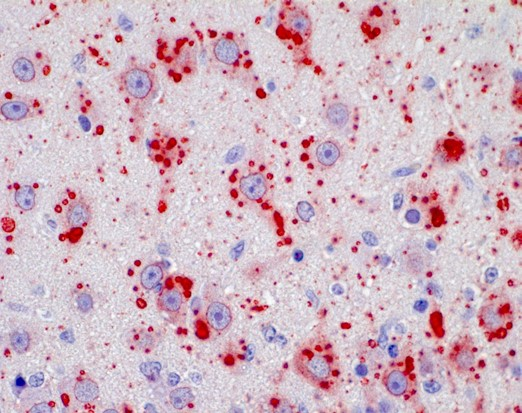

狂犬病病毒可以在多种家畜或宠物(如犬、猫等)及野生动物(如狼、狐狸等)中自然感染与传播。在易感动物或人的中枢神经细胞,主要是大脑海马回的锥体细胞中增殖时,可在细胞浆中形成一个或多个、圆形或椭圆形、直径为20~30nm的嗜酸性包涵体,称内基小体(Negribody),可以作为辅助诊断狂犬病的指标。

抗原和毒力变异

病毒包膜糖蛋白G和核蛋白N是狂犬病病毒的重要抗原。糖蛋白G可以刺激机体产生中和抗体、血凝抑制抗体和细胞免疫应答;核蛋白N具有病毒属特异性,能够以核糖核蛋白(ribonucleoprotein,RNP)的形式诱导机体保护性细胞免疫应答,并能产生补体结合抗体和沉淀素抗体,但不能产生保护性抗体。另外,不同来源的狂犬病病毒分离株的抗原性不同,主要是由于病毒包膜糖蛋白G的抗原性差异。

狂犬病病毒可以发生毒力变异。从自然感染动物体内分离到的病毒毒力强,称为野毒株(wildstrain)或街毒株(street strain)。将野毒株在家免脑内连续传代后,病毒对家免到病的潜伏期随传代次数的增加而逐渐缩短,至20世纪50代左右潜伏期由原来的4周左右缩短为4-6天,但继续进行传代,潜伏期不再缩短,并表现为对家免的致病性增强,对人或犬的致病性明显减弱,并且不能通过脑外途径接种引起犬的脑神经组织感染而发生狂犬病。这种变异的狂犬病病毒被称为固定毒株(fixedstrain)。

抵抗力

狂犬病病毒对理化因素抵抗力不强,易被热、日光、紫外线、酸、碱、乙醇、乙醚、脂溶剂等灭活。56°C 30~60min或100°C 2min可使病毒灭活。脑组织中的病毒于室温或4°C下可保持1~2周传染性。在冷冻干燥条件下能存活数年。

传播机制

传染源

野生动物如狼、狐狸、豹、野狗、猴、蝙蝠、浣熊等是狂犬病病毒的主要自然宿主。狂犬病毒在感染动物的唾液腺内的病毒含量极高。

在发展中国家,病犬是人感染狂犬病的主要传染源,80%~90%的狂犬病病例是由病犬传播的,其次是猫。而在发达国家,野生动物如狼、狐狸和蝙蝠等则逐渐成为主要传播者。即使是外貌健康而携带病毒的犬、猫、狐狸等动物也可发挥传染源的作用而感染人类。虽然患者唾液中含有少量病毒,但直接感染他人者的案例鲜有报道。

传播途径

人主要通过被患病动物咬伤、抓伤或密切接触而感染和引起狂犬病。黏膜也是病毒的重要侵入门户,如患病动物的唾液污染眼结合膜等,也可引起发病。除此之外,在带毒动物繁殖的巢穴中,以及某些研究实验室,病毒甚至还可通过气溶胶经呼吸道感染健康人。

动物间的狂犬病主要是通过患病动物咬伤健康动物而传播的。由于狂犬病毒对不同的酸碱度和唾液中的酶有一定的抵抗力,因此,在感染动物的血、体液中和尸体中亦可检测到病毒。动物间的互相残食以及食物链均可成为动物间狂犬病的传播途径。

感染机制

狂犬病毒自皮肤或黏膜破损处入侵人体后,对神经组织有强大的亲和力,病毒侵犯的神经细胞的凋亡被抑制,被病毒感染的细胞继续存活,病毒得以不断传递到下一个神经细胞。

机体感染狂犬病病毒后可产生细胞免疫和体液免疫。中和抗体可中和游离状态的病毒,阻断病毒进入神经细胞。杀伤性T细胞可以特异性杀伤病毒感染细胞,进而溶解病毒。特异性免疫T细胞虽可进入中枢神经系统但被破坏,使抗病毒免疫不能有效控制病毒,因此病毒不断被传递到新的神经元,并沿脊随传到中枢神经系统。

致病过程可分三阶段:

组织内病毒小量增殖期:病毒先在伤口附近的肌细胞小量增殖,在局部可停留3天或更久,然后侵入人体近处的末梢神经。

侵人中枢神经期:病毒以较快的速度没有神经的轴突向中枢神经作向心性扩展,至脊髓的背根神经节大量繁殖,入侵脊髓并很快到达脑部,主要受侵犯脑干、小脑等处的神经细胞,使神经细胞肿胀、变性,形成以神经症状为主的临床表现(如痉挛、麻痹和昏迷等)。

向各器官扩散期:病毒沿传出神经侵入各组织与器官(如舌、睡液腺和心脏等),引起迷走神经核、舌咽神经核和舌下神经核受损,导致患者容易发生呼吸肌、吞咽肌痉挛,在临床上出现恐水、呼吸困难和吞咽困难等症状。其中,特殊的恐水症状表现在饮冰或听到流水声时,均可引起严重的咽喉肌痉挛,故亦称狂犬病为恐水症。另外,当交感神经受刺激时,可出现唾液和汗腺分泌增多;当迷走神经节、交感神经节和心脏神经节受损时,可引起心血管功能紊乱或猝死。经3~5天后,患者转入麻痹期,出现弛缓性瘫痪,最后因昏迷、呼吸及循环衰竭而死亡。

易感与高危人群

人群普遍易感,兽医与动物饲养员尤其易感。人被病犬咬伤后后发病率为15%~20%。被病兽咬伤后是否发病与下列因素有关:

咬伤部位:头、面、颈、手指等处被咬伤后发病机会多。

咬伤的严重性:创口深而大者发病率高。

局部处理情况:咬伤后迅速彻底清洗者发病机会较少。

及时、全程、足量注射狂犬疫苗和免疫球蛋白者发病率低。

被咬伤者免疫功能低下或免疫缺陷者发病机会多。

全年均可发病,但冬季较少,男多于女,以农村青少年居多。

潜伏期

狂犬病毒潜伏时间较长,平均潜伏周期为3~10周,少则5~10天,更有甚者数10年后才发病。无论是人还是动物,一旦发病都会在1周内死亡。潜伏期的长短由许多因素共同决定,如病毒的型别、毒力,感染病毒的量,宿主免疫力等,但与暴露部位的关系最为密切,头面部暴露伤要比四肢等远端部位暴露的潜伏期短,儿童的潜伏期要比成人短。

临床表现

狂犬病的临床表现分为狂躁型和麻痹型。

狂躁型

狂躁型是中国最常见的类型,临床经历分三期,发病后整个病程一般不超过6天。

前驱期

狂犬病的早期症状主要表现为伤口处有因神经损伤所引起的发痒、麻木、疼痛等症状,患者还表现出嗜睡、头痛、咽痛和发热等非特异性症状,除此之外患者可能会出现恐惧、激动、焦虑、易怒,神经过敏和失眠等精神症状,此阶段一般持续2~4天。

兴奋期

进入兴奋期阶段时,由于受损神经处于功能亢进阶段,患者出现典型的神经系统症状,由于颅脑神经的损伤,导致患者咽部和喉部肌肉出现疼痛性症状,以致吞咽困难和窒息,无法饮水,害怕饮水,甚至害怕听到水声,产生典型的恐水症。除此之外,光线、触觉等也可以导致患者产生咽肌痉挛,甚至产生幻觉,咬人,嚎叫等异常的精情神状态,此过程维持2~3天。

瘫痪期

在进入瘫痪期之后患者逐渐安静,恐惧消失,在痉挛停止后出现瘫痪,伴随出现全身肌肉松弛、口流唾液、反射消失、瞳孔放大和潮式呼吸等症状,最后患者因呼吸或循环系统衰竭而死亡。此过程持续6~18小时。

麻痹型

麻痹型在中国较为少见。临床表现为:前驱期多为高热、头痛、呕吐及咬伤处疼痛等,无兴奋期和恐水症状,亦无咽喉痉挛和吞咽困难等表现。前驱期后即出现四肢无力、麻痹症状,麻痹多开始于肢体被咬处,然后呈放射状向四周蔓延。部分或全部肌肉瘫痪,咽喉肌、声带麻痹而失音,故称“哑狂犬病”。病程可达10~20天或更长。

诊断检查

诊断标准

实验室检查

血常规:外周血白细胞总数轻至中度增多,中性粒细胞一般占80%以上。

尿常规:可发现轻度蛋白尿,偶有透明管型。

脑脊液检查:脑脊液压力稍增高,白细胞数轻度增高,一般不超过200x10/L,以淋巴细胞为主,蛋白轻度增高,糖及氯化物正常。

免疫学检查

抗原检测:通过荧光抗体染色技术检测患者唾液、尿沉渣、角膜印片或皮肤切片中的病毒抗原,也可应用ELISA法检测脑脊液、唾液标本中的病毒核蛋白(NP)。

抗体检测:病毒感染1周左右,患者血清中的中和抗体效价开始上升,采用ELISA技术进行检测。接种过疫苗的可疑患者中和抗体效价必须超过1:5000以上才能诊断。此法多用于流行病学调查,也可用于临床诊断。

病原学检查

分离病毒:取患者唾液、脑脊液或死后脑组织,接种易感动物分离病毒,经中和试验鉴定可确诊,该法时间长,阳性率低。

内基小体检查:死亡患者可制备脑组织印片和病理切片,HE染色观察内基小体,阳性率为70%~80%。

核酸检测:运用RT-PCR法检测标本中狂犬病病毒RNA。此法敏感、快速,特异性高。

其他检查

对咬伤人的可疑动物应将其捕获隔离观察,若7~10天后动物不发病,一般认为该动物没有患狂犬病,或咬人时唾液中尚无狂犬病病毒。若在观察期间发病,应将其杀死,取脑海马回组织作印片和病理切片,检测病毒抗原和内基小体。

鉴别诊断

破伤风

破伤风是常和创伤相关联的一种特异性感染。病菌是破伤风梭菌,为专性厌氧,革兰染色阳性。症状比较典型,表现为:张口困难(牙关紧闭)、蹙眉、口角下缩、咧嘴“苦笑”、颈部强直、头后仰;当背、腹肌同时收缩,因背部肌群较为有力,躯干因而扭曲成弓、结合颈、四肢的屈膝、弯肘、半握拳等痉挛姿态,形成“角弓反张”或“侧弓反张”,强烈的肌痉挛,可使肌断裂,甚至发生骨折。膈肌受影响后,发作时面唇青紫,通气困难,可出现呼吸暂停。上述发作可因轻微的刺激,如光、声、接触、饮水等而诱发。

诊断主要根据临床表现。凡有外伤史,不论伤口大小深浅,如果伤后出现肌紧张、扯痛,张口困难、颈部发硬、反射亢进等,均应考虑此病的可能性。脑脊液检查可以正常,伤口厌氧菌培养也难发现该菌,因此实验室检查很难诊断破伤风。

脊髓灰质炎

脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒所致的急性消化道传染病。感染后多无症状,有症状者临床主要表现为发热、上呼吸道症状、肢体疼痛,部分患者可发生弛缓性神经麻痹并留下瘫痪后遗症,一般多感染5岁以下小儿,俗称“小儿麻痹症”。

根据当地流行病学资料,未服用疫苗者接触患者后出现多汗、烦躁、感觉过敏、颈背疼痛、强直,腱反射消失等现象,应疑似本病。弛缓性瘫痪的出现有助于诊断。流行病学资料对诊断起重要作用,病毒分离和血清特异性抗体检测可确诊。

病毒性脑膜脑炎

有明显的颅内高压和脑膜刺激征,早期可出现意识障碍,常见的病原体有乙脑病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、肠道病毒、单纯疱疹病毒。除了狂犬病脑炎外,过这些病毒中任何一种脑部感染都不会引起恐水表现。

干预治疗

无有效特异性治疗,主要为对症支持治疗。包括:

单间隔离患者,减少或避免水、风、声及光线对患者的刺激。

补充足够营养,维持水、电解质及酸碱平衡。

对症处理,维持正常的心、肺功能,保持其重要器官功能稳定,酌情予以镇静剂。有脑水肿颅内高压表现给予甘露醇、利尿剂,有心律紊乱者抗心律失常治疗。

患者的分泌物、排泄物及其被污染物品须严格消毒。马或人源性抗狂犬病毒免疫球蛋白治疗仅能延长患者的病程,不能改变病死率。

抗狂犬病病毒药物研究有所突破,该药物在诸中国这样的狂犬病流行国家仍然处于专利保护期内,其应用研究及临床使用受到限制。

狂犬病治疗性抗体进展迅速,抗狂犬病VHH纳米抗体除了用于狂犬病暴露后预防处上置,被认为具有潜在的治疗狂犬病的可能性,有待深入研究。

预防免疫

疫苗

人用疫苗

1885年,法国生物学家巴斯德和首次成功发明了人用狂犬病疫苗。早期粗制的动物神经组织疫苗效果不佳,且接种后不良反应严重,WHO于1984年建议停止生产和使用神经组织疫苗。20世纪60年代期,采用细胞和组织胚胎培养技术生产的狂犬病疫苗(Cell Culture and Embryonated Egg-based Rabies Vaccines,CCEEVs)不良反应少,能安全有效地预防狂犬病。广泛使用CCEEVs的有Vero细胞纯化疫苗、人二倍体细胞疫苗、纯化鸡胚细胞疫苗和原代地鼠肾细胞疫苗等。

现代生物技术研究了多种新型疫苗,如重组疫苗、DNA疫苗、多肽疫苗等。但与纯化疫苗相比,大部分都没有优势,个别重组疫苗被应用于野生动物。

兽用疫苗

常见的动物用狂犬病疫苗主要分为弱毒活疫苗、灭活疫苗、基因工程疫苗3类。弱毒活疫苗容易毒力返强,并对免疫缺陷动物等存在潜在感染风险,在中国国已经被禁止生产和使用,在外国主要用于野生动物的口服免疫。当前应用较为广泛的动物疫苗多为灭活疫苗。

预防

暴露前预防

暴露前预防(PrEP)旨在保护高暴露风险的人群。狂犬病高发地区人群,狂犬病诊疗、研究人员,疫苗生产者,相关实验室工作人员,宠物主人,动物管理员,旅行者,兽医,儿童均应接种狂犬病疫苗。

暴露后预防

人被哺乳动物伤害后,及时而正确地进行狂犬病暴露后预防(PEP)处置,几乎可以100%预防狂犬病的发生。

伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟。然后用生理盐水(也可用清水代替)将伤口洗净,最后用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽,避免在伤口处残留肥皂水或者清洁剂。较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到全面彻底。

消毒处理:彻底冲洗后用2%~3%碘酒(碘伏)或者75%乙醇涂擦伤口。如伤口碎烂组织较多,应当首先予以清除。如伤口情况允许,应当尽量避免缝合。

疫苗接种:首次暴露后的狂犬病疫苗接种应当越早越好。接种程序:一般咬伤者于第0(注射当天)、3、7、14和28d各注射狂犬病疫苗1个剂量。狂犬病疫苗不分体重和年龄,每针次均接种1个剂量。注射部位:上臂三角肌肌内注射。2岁以下婴幼儿可在大腿前外侧肌内注射。禁止臀部注射。

接触类别和推荐的暴露后预防(PEP) | 与疑似患狂犬病动物的接触类别 | 暴露后预防措施 |

I 类 | 接触或喂养动物,动物舔舐完整的皮肤(无接触) | 清洗暴露的皮肤表面,无 PEP |

II 类 | 轻咬裸露的皮肤、轻微划痕或擦伤但不流血(暴露) | 伤口清洗和立即接种疫苗 |

III 类 | 单次或多次经皮咬伤或抓伤、粘膜污染或动物舔舐破损的皮肤、因与蝙蝠直接接触而暴露(重度暴露) | 伤口清洗、立即接种疫苗和注射狂犬病免疫球蛋白/单克隆抗体 |

II 类和 III 类暴露需要 PEP |

流行病学

狂犬病在全球广泛分布,除南极洲外,所有大陆均有人间狂犬病报告。进入21世纪后,狂犬病仍然是重要的公共卫生威胁,全球每年约有59000人死于狂犬病,是致死人数最多的动物源性传染病。

已消除狂犬病的地区

如果在人、犬或任何其他动物物种中至少有2年以上未发现本土获得的犬介导的狂犬病病例,则该国被定义为无狂犬病。西欧、加拿大、美国、日本和一些拉丁美洲国家已经消灭了犬狂犬病。澳大利亚和许多太平洋岛国一直没有发生由犬传播的狂犬病。 然而,这些国家仍可能报告输入性病例。

狂犬病仍流行的地区

拉丁美洲和加勒比地区

由于持续控制,该地区人和犬狂犬病病例数显著下降。2013-2016年,仅玻利维亚、巴西、多米尼加共和国、危地马拉、海地、洪都拉斯、秘鲁和委内瑞拉报告了犬介导的人狂犬病。2016年,美洲地区报告犬狂犬病死亡10例,其中海地8例,危地马拉2例;非犬种狂犬病死亡23例,其中巴西3例,哥伦比亚2例,危地马拉1例,墨西哥2例,秘鲁15例。

亚洲

亚洲的狂犬病病例数例数居全球首位,估计年死亡人数达30000(95%CI,8100-61400),占全球死亡人数的59.6%。印度为狂犬病疫情最严重的国家,据估计年狂犬病发病数为20000-30000例,发病率为2/10万。中国人间狂犬病发病仅次于印度,2007年疫情高峰时,年报告病例数达3300例。2004~2014年,狂犬病死亡人数一直高居中国传染病死亡数的前3位。此外,调查显示,部分地区狂犬病漏报率可能高达35%,提示中国狂犬病的疾病负担可能存在低估。

非洲

在非洲,每年估计有21476人死于犬介导的狂犬病,占全球人类死亡人数的36.4%。在一项全球成本研究中,非洲估计在暴露后预防上的花费最少,占全球非人类死亡成本的3.28%;人类死亡率的成本最高,占45%。这表明如果改善暴露后预防的获得,或者减少犬介导的狂犬病的流行,可以挽救许多生命。

中亚和中东

中亚地区每年因犬狂犬病死亡的人数估计为1875人,中东地区每年因犬狂犬病死亡的人数估计为229人。

研究进展

2020年,华中农业大学狂犬病研究团队在国际学术期刊《基因组生物学》在线发表论文称,他们在揭示狂犬病致病新机制的研究方面取得新突破。他们发现了一个表观遗传学的关键蛋白(EZH2),也是控制下游基因表达的一个开关。关掉它,下游基因表达增加,从而对狂犬病毒起到抑制作用。之前国际上的研究表明“开关”点(EZH2)结合lncRNA是非特异性的,而他们则找到了一个特异性的位点,颠覆了之前的传统观点。

2022年6月18日,发表在《Science Advances》上的一项研究中,来自美国拉霍亚免疫学研究所和法国巴斯德研究所领导的研究团队首次捕获到狂犬病病毒糖蛋白三聚体与“预融合”特异性中和抗体结合的高分辨率3D结构。新的3D结构突出了研究人员以前从未见过的几个关键特征。重要的是,它显示了病毒结构的两个关键部分,即融合环。 该研究为开发更有效的疫苗提供了设计途径。

相关人物

路易斯·巴斯德

路易斯·巴斯德是法国科学家、微生物学家。他发现了微生物,并第一个提出传染病是由微生物引起的,由于身体接触而传播。巴斯德奠定了工业微生物学和医学微生物学的基础,并开创了微生物生理学。在此基础上,他建立了细菌理论,并发展了免疫法。

巴斯德在3个方面取得了突出的成绩:

他证明了每一种发酵作用都是由于一种微菌的发展,而用加热的方法可以杀灭那些微生物。根据这个理论他创造了在饮料中杀菌的“巴氏杀菌法”,且这个方法还在应用。

他根据细菌理论发现并根除了一种侵害蚕卵的细菌,拯救了当时法国的丝绸工业。

他成功地研制出针对鸡霍乱、狂犬病等的多种疫苗,医学科学家们还按照巴斯德的免疫法,创造了一些危险疾病的疫苗,成功地免除了斑疹伤寒、小儿麻痹等疾病的威胁。巴斯德的理论和免疫法引起了医学实践的重大变革。

社会与文化

世界狂犬病日

9月28日是世界狂犬病日,也是法国化学家和微生物学家路易斯·巴斯德逝世周年纪念日,他开发了第一种狂犬病疫苗。每年都会举办庆祝活动,以提高人们对狂犬病预防的认识,并强调在战胜这种可怕疾病方面取得的进展。

安全有效的动物和人类疫苗是重要工具之一,可以消除狂犬病导致的人类死亡;而意识是人们成功参与有效狂犬病预防的关键驱动力。

联合抗狂犬病论坛

联合抗击狂犬病论坛(UAR)是一个由世界卫生组织(WHO)、粮食及农业组织(FAO)和世界动物卫生组织(WOAH,成立时名为OIE)发起,由公共和私营部门组织、专家、发展伙伴和民间社会人士组成的包容性网络论坛。他们共同努力,致力于结束由狗介导的狂犬病导致的人类死亡。