简介

正常人体温一般为36~37℃左右,可因测量方法不同而略有差异,正常体温在不同个体之间略有差异,且常受机体内、外因素的影响稍有波动。根据发热的病因,在临床上可分为感染性发热(infective fever)与非感染性发热(noninfective fever)两大类,而以前者多见。

以口腔温度为标准,可将发热分为:低热(37.3~38℃)、中等度热(38.1~39℃)、高热(39.1~41℃)、超高热(41℃以上);体温测定的结果,应按时记录于体温记录单上,描绘出体温曲线。可根据患者体温曲线的变化确定热型,分别为稽留热,弛张热,间歇热,波状热,回归热,不规则热。

发热患者可前往发热门诊或急诊科就诊,对于体温≤39℃的发热,可维持水、电解质的平衡而无须处理发热;对于体温在39~40℃的发热,应积极使用物理降温及退热药物使核心体温降至39℃以下;同时维持水电解质的平衡。不要在体温调控机制正常时单独使用物理降温;对于体温>40℃的发热,或可能有脑组织损伤或感染性休克风险的患者,可在退热药物的基础上,用冷水或冰水擦拭皮肤或擦拭皮肤后使用风扇、冰毯和冰袋增加水分的蒸发;诊断性治疗应局限于疮疾、结核感染等可凭借疗效做出临床诊断的特定疾病,不应作为常规治疗手段。抗感染药物的应用不应作为常规诊断性治疗的手段。原则上不可在病因未明的发热患者中使用激素,尤其不应作为退热药物使用。

定义

发热(fever)是指机体在致热原(pyrogen)作用下或各种原因引起体温调节中枢的功能障碍时,体温升高超出正常范围。正常人的体温受体温调节中枢所调控,并通过神经、体液因素使产热和散热过程呈动态平衡,保持体温在相对恒定的范围内。

发热的分度

以口腔温度为标准,可将发热分为:

中等度热:38.1~39℃

高热:39.1~41℃

超高热:41℃以上

病因

发热的病因很多,临床上可分为感染性与非感染性两大类,而以前者多见。

感染性发热

各种病原体如病毒、细菌、支原体、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等引起的感染,不论是急性、亚急性或慢性,局部性或全身性,均可出现发热。

非感染性发热

主要有下列几类病因:

血液病:如白血病、淋巴瘤、恶性组织细胞病等。

结缔组织疾病:如系统性红斑狼疮、皮肌炎、硬皮病、类风湿关节炎和结节性多动脉炎等。

变态反应性疾病:如风湿热、药物热、血清病、溶血反应等。

内分泌代谢疾病:如甲状腺功能亢进症、甲状腺炎、痛风和重度脱水等。

血栓及栓塞疾病:如心肌梗死、肺梗死、脾梗死、和肢体坏死等,通常称为吸收热。

颅内疾病:如脑出血、脑震荡、脑挫伤等,为中枢性发热。癫痫持续状态可引起发热,为产热过多所致。

皮肤病变:皮肤广泛病变致皮肤散热减少而发热,见于广泛性皮炎、鱼鳞癣等。慢性心力衰竭使皮肤散热减少也可引起发热。

恶性肿瘤:各种恶性肿瘤均有可能出现发热。

物理及化学性损害:如中暑、大手术后、内出血、骨折、大面积烧伤及重度安眠药中毒等。

自主神经功能紊乱:由于自主神经功能紊乱,影响正常的体温调节过程,使产热大于散热,体温升高,多为低热,常伴有自主神经功能紊乱的其他表现,属功能性发热范畴。常见的功能性低热有:

①原发性低热:由于自主神经功能紊乱所致的体温调节障碍或体质异常,低热可持续数月甚至数年之久,热型较规则,体温波动范围较小,多在0.5℃以内。

②感染治愈后低热:由于病毒、细菌、原虫等感染致发热后,低热不退,而原有感染已治愈。此系体温调节功能仍未恢复正常所致,但必须与因机体抵抗力降低导致潜在的病灶(如结核)活动或其他新感染所致的发热相区别。

③夏季低热:低热仅发生于夏季,秋凉后自行退热,每年如此反复出现,连续数年后多可自愈。多见于幼儿,因体温调节中枢功能不完善,夏季身体虚弱,且多发生于营养不良或脑发育不全者。

④生理性低热:如精神紧张、剧烈运动后均可出现低热。月经前及妊娠初期也可有低热现象。

发热的病因与常见情况病因 | 常见情况或疾病 |

感染性发热 | 各种病原体感染 |

非感染性发热 | |

| 无菌性坏死物质的吸收 | 术后的组织损伤、烧伤;脏器梗死;细胞的破坏等 |

| 抗原-抗体反应 | 风湿热、药物热、血清病等 |

| 内分泌与代谢疾病 | 甲状腺功能亢进症等 |

| 皮肤散热减少 | 广泛性皮炎等 |

| 体温调节中枢功能失常 | 又称中枢性发热,见于中暑、脑出血等情况 |

自主神经功能亲乱 | 分为原发性低热、感染后低热、夏季低热和生理性低热等 |

发生机制

在正常情况下,人体的产热和散热保持动态平衡。由于各种原因导致产热增加或散热减少,则出现发热。

致热原性发热

致热原包括外源性和内源性两大类:

外源性致热原(exogenous pyrogen):外源性致热原的种类甚多,包括:①各种微生物病原体及其产物,如细菌、病毒、真菌及细菌毒素等;②炎性渗出物及无菌性坏死组织;③抗原抗体复合物;④某些类固醇物质,特别是肾上腺皮质激素的代谢产物原胆烷醇酮(etiocholanolone);⑤多糖体成分及多核昔酸、淋巴细胞激活因子等。外源性致热原多为大分子物质,特别是细菌内毒素分子量非常大,不能通过血脑屏障直接作用于体温调节中枢,而是通过激活血液中的中性光细胞、嗜酸性粒细胞和单核-巨噬细胞系统,使其产生并释放内源性致热原,通过下述机制引起发热。

内源性致热原(endogenous pyrogen):又称白细胞致热原(leukocytic pyrogen),如白介素(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和干扰素等。通过血-脑液屏障直接作用于体温调节中枢的体温调定点(setpoint),使调定点(温阈)上升,体温调节中枢必须对体温加以重新调节发出冲动,并通过垂体内分泌因素使代谢增加或通过运动神经使骨骼肌阵缩(临床表现为寒战),使产热增多;另一方面可通过交感神经使皮肤血管及竖毛肌收缩,停止排汗,散热减少。这一综合调节作用使产热大于散热,体温升高引起发热。

非致热原性发热

常见于以下几种情况:

临床表现

发热的临床过程及特点

发热的临床过程一般分为以下三个阶段:

体温上升期:体温上升期常有疲乏无力、肌肉酸痛、皮肤苍白、畏寒或寒战等现象。皮肤苍白是因体温调节中枢发出的冲动经交感神经而引起皮肤血管收缩,浅层血流减少所致,甚至伴有皮肤温度下降。由于皮肤散热减少刺激皮肤的冷觉感受器并传至中枢引起畏寒。中枢发出的冲动再经运动神经传至运动终板,引起骨骼肌不随意的周期性收缩,发生寒战及竖毛肌收缩,使产热增加。该期产热大于散热使体温上升。

体温上升有两种方式:

高热期:是指体温上升达高峰之后保持一定时间,持续时间的长短可因病因不同而有差异。如疟疾可持续数小时,大叶性肺炎、流行性感冒可持续数天,伤寒则可为数周。在此期中体温已达到或略高于上移的体温调定点水平,体温调节中枢不再发出寒战冲动,故寒战消失;皮肤血管由收缩转为舒张,使皮肤发红并有灼热感;呼吸加快变深;开始出汗并逐渐增多。使产热与散热过程在较高水平保持相对平衡。

体温下降期:由于病因的消除,致热原的作用逐渐减弱或消失,体温中枢的体温调定点逐渐降至正常水平,产热相对减少,散热大于产热,使体温降至正常水平。此期表现为出汗多,皮肤潮湿。

体温下降有两种方式:

发热的分型

根据患者不同时间的体温数值,分为不同热型。具体热型及其特点:

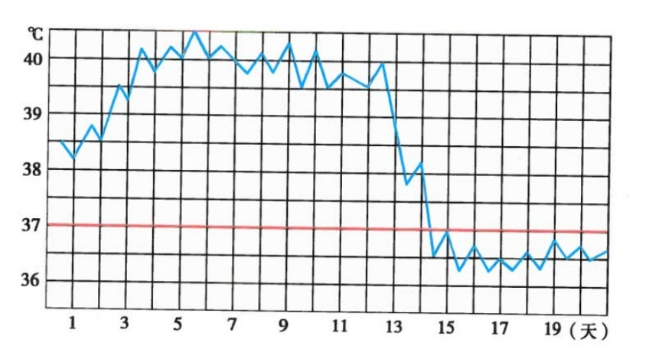

稽留热(continued fever):体温恒定维持在39~40℃以上数天或数周,24小时内波动<1℃;常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期。

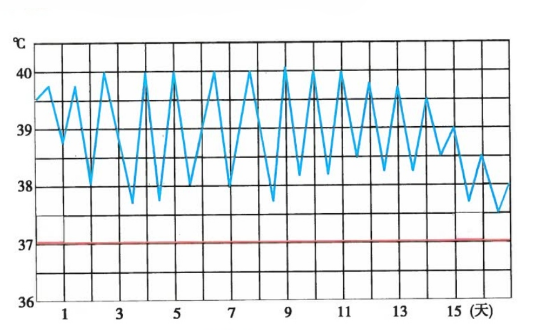

驰张热(remittent fever):又称败血症热型。体温常在39℃以上,24小时内波动大于2℃,但都在正常水平以上。常见于败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症等;

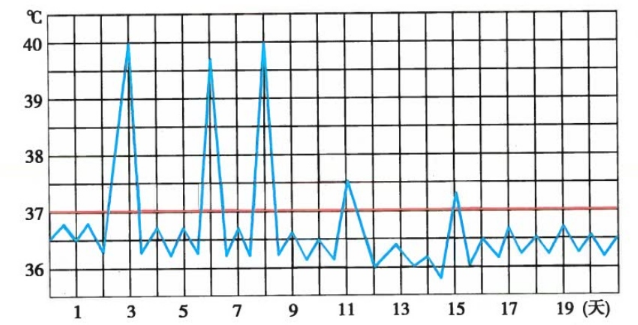

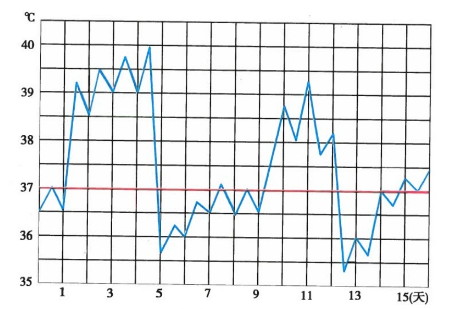

间歇热(intermittent fever):体温升达高峰后持续数小时,又迅速降至正常水平无热期(间歇期)可持续1天至数天,如此高热期与无热期反复交替出现。常见于疟疾、急性肾孟肾炎等。

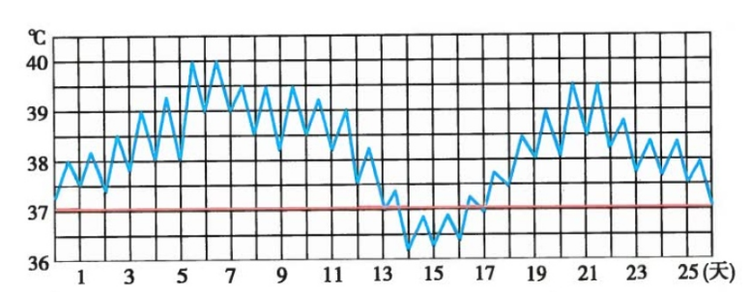

波状热(undulant fever):体温逐渐上升达39℃或以上,数天后逐渐恢复正常维持数天后逐渐上升,反复多次出现。见于布氏杆菌病、结缔组织病、肿瘤等。

回归热(recurrent fever):体温骤升达39℃或以上,数天后骤降至正常,维持数天后,体温再次骤升,高热与无热规律交替出现。见于回归热、霍奇金病等。

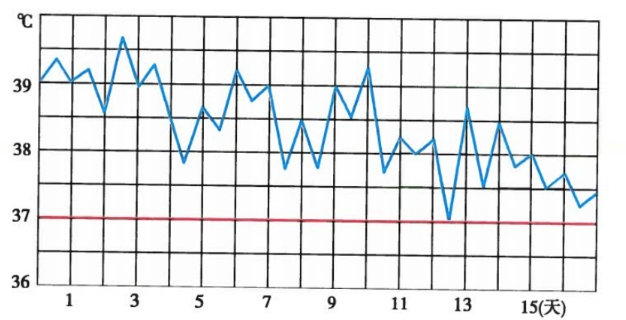

不规则热(irregular fever):发热的体温曲线无一定规律,可见于结核病、风湿热支气管肺炎、渗出性胸膜炎等。

伴随症状

伴寒战 见于大叶性肺炎、败血症、急性胆囊炎、急性肾孟肾炎、流行性脑脊髓膜炎、疟疾、钩端螺旋体病、药物热、急性溶血或输血反应等。

伴结膜充血 见于麻疹、流行性出血热、斑疹伤寒、钩端螺旋体病等。

伴单纯疱疹 口唇单纯疱疹多出现于急性发热性疾病,见于大叶性肺炎、流行性脑脊髓膜炎、间日疟、流行性感冒等。

伴淋巴结肿大 见于传染性单核细胞增多症、风疹、淋巴结结核、局灶性化脓性感染、丝虫病、白血病、淋巴瘤、转移癌等。

伴肝脾肿大 见于传染性单核细胞增多症、病毒性肝炎、肝及胆道感染、布氏杆菌病、疟疾、结缔组织病、白血病、淋巴瘤、黑热病、急性血吸虫病等。

伴出血 发热伴皮肤黏膜出血可见于重症感染及某些急性传染病,如流行性出血热、病毒性肝炎、斑疹伤寒、败血症等。也可见于某些血液病,如急性白血病、再生障碍性贫血、恶性组织细胞病等。

伴关节肿痛 见于败血症、猩红热、布氏杆菌病、风湿热、结缔组织病、痛风等。

伴皮疹 见于麻疹、猩红热、风疹、水痘、斑疹伤寒、风湿热、结缔组织病、药物热等。

伴昏迷 先发热后昏迷者见于流行性乙型脑炎、斑疹伤寒、流行性脑脊髓膜炎、中毒性菌痢、中暑等;先昏迷后发热者见于脑出血、巴比妥类药物中毒等。

检查诊断

了解相关病史

患者的既往史与个人史非常重要, 特别是一些流行病学史对于感染性疾病意义重大, 往往是诊断的关键, 例如布鲁菌病多见于从事畜牧业(尤其是为动物接生)的人群, 同性恋者和静脉药瘾者的发热待查常以获得性免疫缺陷综合征或合并机会性感染的可能性较大, 冶游史需考虑性传播疾病, 有生食习惯者需考虑寄生虫疾病。另外, 需注意了解既往发热病史、用药史、外科手术史、输血史、动物接触史、职业史、业余爱好史和旅游史等。

体温测量及正常范围

测量体温方法要规范保证结果准确。中国一般按摄氏法进行记录。测量体温的常规方法有腋测法、口测法和肛测法,还有耳测法和额测法。所用体温计有水银体温计、电子体温计和红外线体温计。

腋测法:将体温计头端置于病人腋窝深处,嘱病人用上臂将体温计夹紧,10分钟后读数。正常值36~37℃;使用该法时,注意腋窝处应无致热或降温物品,并应将腋窝汗液擦干,以免影响测定结果。该法简便、安全,且不易发生交叉感染,为最常用的体温测定方法。

口测法:将消毒后的体温计头端置于病人舌下,让其紧闭口唇,5分钟后读数。正常值为36.3~37.2℃;使用该法时病人不得用口腔呼吸,测量前10分钟内禁饮热水和冰水,以免影响测量结果。该法结果较为准确,但不能用于婴幼儿及神志不清者。

肛测法:让病人取侧卧位,将肛门体温计头端涂以润滑剂后,缓缓插入肛门内达体温计长度的一半为止,5分钟后读数。正常值为36.5 ~37.7℃;肛测法一般较口测法读数高0.2~0.5℃;该法测值稳定,多用于婴幼儿及神志不清者。

耳测法:应用红外线耳式体温计,测量鼓膜的温度,此法多用于婴幼儿。

额测法:应用红外线测温计,测量额头皮肤温度,此法仅用于体温筛查。

体温的记录方法

体温测定的结果,应按时记录于体温记录单上,描绘出体温曲线。多数发热性疾病,其体温曲线的变化具有一定的规律性,称为热型。

体温测量误差的常见原因

临床上有时出现体温测量结果与病人的全身状态不一致,应对其原因进行分析,以免导致诊断和处理上的错误。体温测量误差的常见原因有以下几个方面:

测量前未将体温计的汞柱甩到35℃以下,致使测量结果高于实际体温;

采用腋测法时,由于病人明显消瘦、病情危重或神志不清而不能将体温计夹紧,致使测量结果低于实际体温;

检测局部存在冷热物品或刺激时,可对测定结果造成影响,如用温水漱口、局部放置冰袋或热水袋等。

辅助检查

适合作为发热待查非特异性辅助检查项目包括血常规、尿常规、粪便常规+隐血、肝功能、肾功能、电解质、外周血涂片、甲状腺功能、乳酸脱氢酶、肌酸激酶、血糖、血培养3套(需氧瓶+厌氧瓶)、中段尿培养+菌落计数、降钙素原、DIC全套、红细胞沉降率、CRP、铁蛋白、免疫固定电泳、免疫球蛋白、淋巴细胞亚群分类(T淋巴细胞、B淋巴细胞、自然杀伤细胞)、自身抗体谱、肿瘤标志物、HIV、RPR、TPPA、标准心电图、腹部B超、全身浅表淋巴结超声、胸部CT平扫等。

应用非特异性检查结果的线索时应注意:

非特异性检查异常指标偏离正常范围的程度越大, 对病因诊断的提示价值越大;

非特异性检查的结果在提示根据获得的诊断线索 (potentially diagnostic clues,PDC)的同时也能够作为排除某些疾病的线索;

非特异性检查线索需要综合流行病学、病史、体格检查中的线索, 综合分析, 归纳出最可能的病因诊断方向。

就诊科室

发热门诊、急症科

鉴别诊断

不同的发热性疾病各具有相应的热型,根据热型的不同有助于发热病因的诊断和鉴别诊断。但必须注意:

由于抗生素的广泛应用,及时控制了感染,或因解热药或糖皮质激素的应用,可使某些疾病的特征性热型变得不典型或呈不规则热型;

热型也与个体反应的强弱有关,如老年人休克型肺炎时可仅有低热或无发热,而不具备肺炎的典型热型。

治疗

发热待查的治疗原则:

①对于体温≤39℃的发热,可维持水、电解质的平衡而无须处理发热。

②对于体温在39~40℃的发热,应积极使用物理降温及退热药物使核心体温降至39℃以下;同时维持水电解质的平衡。不要在体温调控机制正常时单独使用物理降温。

③对于体温>40℃的发热,或可能有脑组织损伤或感染性休克风险的患者,可在退热药物的基础上,用冷水或冰水擦拭皮肤或擦拭皮肤后使用风扇、冰毯和冰袋增加水分的蒸发。

④诊断性治疗应局限于疮疾、结核感染等可凭借疗效做出临床诊断的特定疾病,不应作为常规治疗手段。

⑤抗感染药物的应用不应作为常规诊断性治疗的手段,对于临床怀疑感染性发热的患者,应积极留取标本,完善各项必要检查,寻找病原学依据。

⑥原则上不可在病因未明的发热患者中使用激素,尤其不应作为退热药物使用。

正常体温与生理变异

正常人体温一般为36~37℃左右,可因测量方法不同而略有差异,正常体温在不同个体之间略有差异,且常受机体内、外因素的影响稍有波动:

在24小时内下午体温较早晨稍高,剧烈运动、劳动或进餐后体温也可略升高,但一般波动范围不超过1℃;

妇女月经前及妊娠期体温略高于正常;

老年人因代谢率偏低,体温相对低于青壮年;

在高温环境下体温也可稍升高。