简介

伊犁沙虎分布在中亚地区。在中国仅见于新疆西部伊犁地区的霍城。栖息于荒漠草原地带,主要为稀疏灌丛的沙地、砾石地,沙质或黏土的沙漠中,以及半沙漠地区。无亚种分化。

2000年,伊犁沙虎被列入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。2016年,《中国脊椎动物红色名录》评定伊犁沙虎为濒危(EN)。2018年,《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1评定伊犁沙虎为无危(LC)。2021年,伊犁沙虎被列入中国《国家重点保护野生动物名录》,被评定为国家二级保护动物。

形态特征

伊犁沙虎体呈圆筒状,短粗且躯体稍肥,附肢发达,行动迅速。体长约11~20cm,尾长约8.5cm。头大且高,后部宽,并且头部覆有小颗粒状鳞片;眼、耳孔较宽,眼睛突出,有部分眼睑,可以防风沙;鼻端呈圆形,鼻孔位于吻鳞及3~4枚鼻鳞之间;吻钝尖,吻长约等于眼至耳孔的距离,吻鳞呈方形,宽大于高;上、下唇鳞皆10~12枚。体背呈黄褐色或者淡褐色,并具6~9条褐色或黑褐色带状斑纹,从枕部开始,背腹面被覆大小相近的瓦状圆鳞;腹部为灰白色;沿体侧有褐色纵带。指(趾)长且有爪,边缘有许多硬毛,便于在松软沙土上移动;上臂内面及大腿后面被覆粒鳞,四肢其余部分被覆瓦状鳞。尾背除基部外覆一纵行大鳞,尾侧和尾腹面被覆瓦状鳞。

两性在外表上难以区分。幼年时期,体色呈黄色,尾部具有较宽黑色横纹。

鉴别特征

头大,眶间鳞约30-50列,体背的覆瓦状大鳞前达枕部。指、趾不扩展两侧具栉缘。

分布栖息

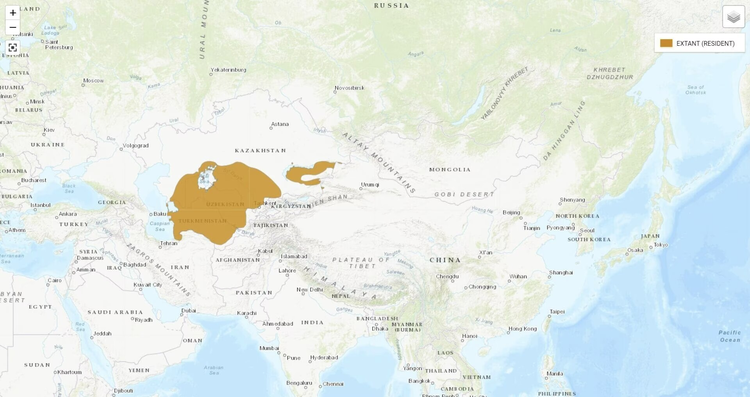

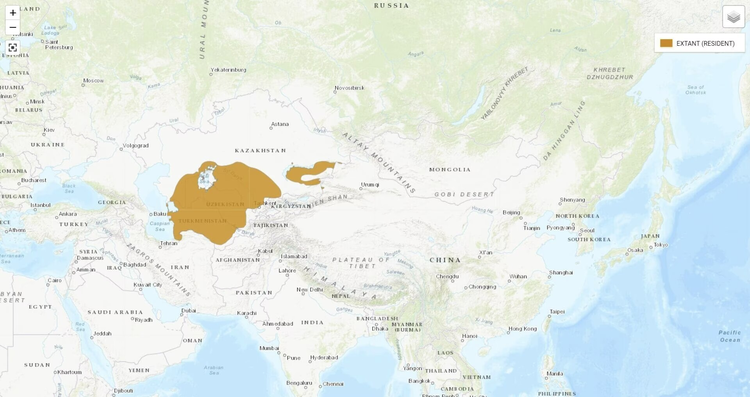

分布范围

伊犁沙虎分布在中亚地区,广泛分布在哈萨克斯坦南部,土库曼斯坦和乌兹别克斯坦,少量出现在中国西部(新疆西部伊犁地区的霍城)。

栖息环境

伊犁沙虎栖息于海拔500~600m的荒漠草原地带,主要为稀疏灌丛的沙地、砾石地,沙质或黏土的沙漠中,以及半沙漠地区,有时见于有树林的平原。

生活习性

节律行为

伊犁沙虎为夜行性,穴居,地栖;白天呆在洞穴中,可自行挖掘深约80cm地洞或者藏身在其他动物的洞穴中。伊犁沙虎一般天黑后开始活动,持续到凌晨一点,月光会抑制它们的活动。

觅食行为

伊犁沙虎常捕食各种小型无脊椎生物,如甲虫、蜈蚣、蝎子、蜘蛛等,会吃小老鼠,甚至是自己的后代,也会以水果作为补充食物;人工饲养时,需为伊犁沙虎补充足够的维生素和矿物质。

领域行为

伊犁沙虎会筑巢在沙丘和碎石下面。性情较暴躁,领域性很强。一旦受到干扰,会将身体举高并发出嘶嘶地叫声,呈攻击状态;或者慢慢摆动尾巴,使尾巴的大鳞片相互摩擦发出声音。

防御行为

伊犁沙虎遇到危险时,会通过“断尾”逃脱,并且辅有局部的表皮脱落。伊犁沙虎皮肤的强度、刚度、韧性都较低,真皮层外部的胶原蛋白层较薄,且覆瓦状的鳞片连接处及其远端不具真皮层;使得其皮肤易脱落,并常常大片脱落。

生长繁殖

交配期

冬眠结束后,伊犁沙虎开始进入交配期,自然环境下约1~2月开始。

孵卵期

伊犁沙虎为卵生,3~6月产卵4~6次,每次产两枚卵,相邻两次产卵之间间隔2~3周,卵壳比较坚硬,含碳酸钙等。伊犁沙虎会用后腿将卵埋在沙子里或直接留在洞穴中;孵化时长70~100天;需在干燥环境中孵化,孵化温度约28~32℃;幼体长约6~7cm,一年内,会生长到成体大小。伊犁沙虎野外寿命可达13岁,人工饲养条件下,可达15年甚至更长。

物种保护

物种现状

2010~2012年间在乌兹别克斯坦的研究显示,总体上,伊犁沙虎种群数量稳定;在中国极少见到且种群数量在下降。栖息地破坏和宠物贸易是威胁伊犁沙虎生存的主要原因。伊犁沙虎在世界范围内分布广泛,并存在于很多保护区,故没有特别的保护措施。

保护级别

2000年,伊犁沙虎被列入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

2016年,《中国脊椎动物红色名录》评定伊犁沙虎为濒危(EN)。

2018年,《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1评定伊犁沙虎为无危(LC)。

2021年,伊犁沙虎被列入中国《国家重点保护野生动物名录》,被评定为国家二级保护动物。

近种区分

中国共有三种沙虎:伊犁沙虎,新疆沙虎(Teratoscincus przewalskii)和吐鲁番沙虎(Teratoscincus roborowskii),三种沙虎形态相似,都有大脑袋和大眼睛,身体呈筒状,背部和尾部有大鳞片,脚趾两侧长有类似于沙蜥的栉缘结构以适应沙地行走。

伊犁沙虎的瞳孔相比起其他两种沙虎,颜色较深,背部的大鳞片从枕部开始向后蔓延。与新疆沙虎的主要区别在于,伊犁沙虎体背的覆瓦状大鳞前达枕部。吐鲁番沙虎是3种沙虎中体型最大的种类,身材肥硕,体表颜色呈黄白色,布有黑棕色的斑点,背部鳞片从颈部开始向后蔓延。

三种沙虎区分特征如下:

三种沙虎区分特征物种 | 外形特征 | 图片 |

伊犁沙虎 | 瞳孔颜色深,背部鳞片从枕部开始延伸 |

|

新疆沙虎 | 背部鳞片未及枕部 |

|

吐鲁番沙虎 | 体型最大,较肥硕,体表呈黄白色,布有黑棕色斑点 |

|