形态特征

角百灵为中等体型鸟类,体长15~18厘米,体重约38克。雌雄鸟的羽色不同,雄鸟的眼先、颊部和耳羽均为黑色,前额为白色,眉纹为淡黄色或白色,与前额的白色相连。头顶部为红褐色,在额部和顶部之间具有宽阔的黑色条纹,顶冠前段的黑色条纹往后延伸,在头顶两侧形成角状。上嘴为黑色,下嘴为铅灰沾黄色,嘴峰长度为10~15毫米。喉部和颈两侧为黄色,且带有黑色的颈部斑纹。上体为棕褐色至灰褐色,飞羽为褐色,除小覆羽渲染葡萄色以外,余部与上体颜色相同,翼上布有杂斑。次级飞羽具有白色端斑,中央尾羽为棕色,外侧尾羽呈纯黑色,羽缘微白。腰部沾葡萄红色,其余下体为白色。

雌鸟和幼鸟无“角”羽,眼下方的羽毛呈浅灰色。其嘴峰长度为10~14毫米,下嘴仅带铅灰色。上体呈沙褐色,且带有不太明显的黑褐色轴纹,上体的葡萄红色仅限于小覆羽和中覆羽处,其余部位的羽色同雄鸟一样。

虹膜为褐色或黑褐色,跗蹠为黑色或深褐色,后爪长而稍弯曲。

分布栖息

分布范围

世界分布

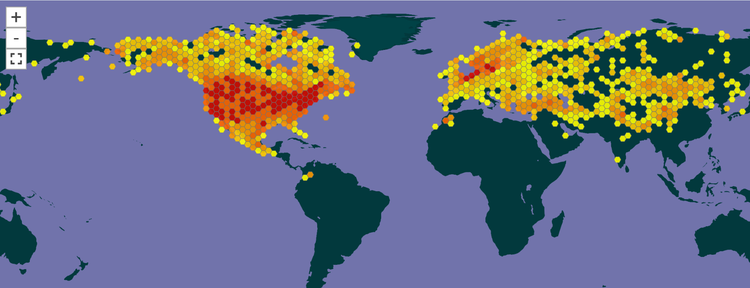

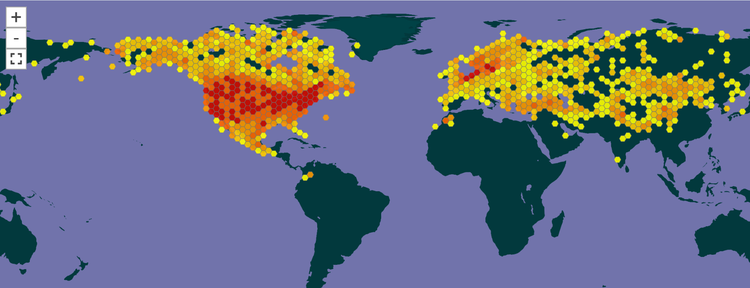

角百灵在世界范围广泛分布于欧亚大陆北部、非洲北部和北美洲。从欧洲北部往南到非洲摩洛哥,再往东经过高加索、巴尔干半岛、阿富汗、尼泊尔、西伯利亚东部到亚洲北部等地区,在北美地区具体分布于阿拉斯加、加拿大、美国、墨西哥和哥伦比亚。

中国分布

角百灵主要分布于中国西北地区,如新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、青海省、甘肃省、陕西省和山西省;中国华北地区,如河北省;中国东北地区,如黑龙江省、辽宁省、吉林省;也见于四川省地区。在中国地区分布有8个亚种,具体见下表:

亚种名称 | 学名 | 分布范围 |

角百灵新疆亚种 | Eremophila alpestris albigula | 中国新疆西部的喀什天山地区 |

角百灵北方亚种 | Eremophila alpestris flava | 欧洲和北极地区及其岛屿,越冬于中国东北较为干旱的地区 |

角百灵东北亚种 | Eremophila alpestris brandti | 中国新疆北部、内蒙古中部、山西北部、陕西北部、甘肃北部和青海东部 |

角百灵柴达木亚种 | Eremophila alpestris przewalskii | 中国青海柴达木盆地 |

角百灵四川亚种 | Eremophila alpestris khamensis | 中国四川地区 |

角百灵青藏亚种 | Eremophila alpestris elwesi | 尼泊尔、印度和中国青海东部,西藏东部,四川西北部 |

角百灵昆仑亚种 | Eremophila alpestris argalea | 中国新疆西南部的喀喇昆仑山及西藏的西南部 |

角百灵南疆亚种 | Eremophila alpestris teleschowi | 中国新疆南部昆仑山北坡,阿尔金山脉及罗布泊以南地带 |

栖息环境

角百灵主要栖息于干旱的山地、草原,荒漠和岩石上,冬季也在沿海地带、农田、河滩和矮草地等区域活动。繁殖于高海拔的荒芜干旱平原及寒冷荒漠。

生活习性

觅食行为

角百灵为杂食性鸟类,但主要以草籽,马料等植物性食物为食,也取食昆虫等动物性食物。它们很少飞上枝头,多在低矮的灌木丛中觅食植物种子、嫩芽和花苞等,偶尔也会飞到海岸边寻找微小的贝类或甲壳虫。

社群行为

角百灵多单独和成对活动,有时也可见到3~5只的小群,尤其是在迁徙季节和冬季喜成群,偶尔也见到单个活动,善于短距离奔跑。

节律行为

在北美洲地区栖息的角百灵在冬天将要到来的时候,会飞向南方,在海岸边和沙田中度过整个冬天。在中国地区角百灵仅北方亚种和东北亚种为冬候鸟外,其余亚种均为留鸟。

交流行为

角百灵善鸣叫,尤其是早晚,多在屋顶、海浪处鸣唱,鸣声清脆婉转,为轻快的tu—a—li,tioli—ti或相似声音。在兴奋或紧张时,角百灵的“双角”可以竖起。

防御行为

角百灵褐色的身体有助于其隐藏在干燥的草环境中。雏鸟羽毛的颜色也有伪装作用。幼鸟在能飞之前就离开了巢,所以当受到威胁时,它们会保持不动,用自己的羽色来隐藏自己。

生长繁殖

角百灵的繁殖期为5~8月,繁殖期随地区不同稍有不同,在低海拔温暖地区,繁殖期稍早。角百灵为一夫一妻制,雄性角百灵为了吸引雌鸟和标记自己的繁殖领地,会进行“鸣唱飞行”,一边盘旋,一边唱歌。盘旋之后,它会合上翅膀,径直向地面俯冲,就在接近地面的时候,张开翅膀,轻轻地降落在领地上。巢呈碗形,多筑在地面上或草丛间,巢的结构较为精致,外层铺有干草、草茎和草根等,内层垫以羊毛,羽毛或较为柔软的花穗等物质。

角百灵每窝产卵2~5枚,卵呈白色或灰色,带有黑色或淡蓝色和棕色的斑点。双亲共同承担育雏任务,幼鸟在遇到危险时会立即蹲坐起来,若被发现则张开翅膀四处逃跑,动作十分迅速,亲鸟则会对入侵者进行追逐。幼鸟在羽翼未丰后的一段时间内由父母喂养,通常在孵化后的9到12天内离开巢穴,几天后它们才会飞。

物种保护

种群现状

角百灵的全球种群数量呈下降趋势,2009年,日本地区的迁徙个体和越冬个体各不超过1000只,2015年的统计数据显示其在欧洲人口估计为214万-651万对。但中国地区的种群数量较为丰富,据2009年统计数据显示,中国地区的种群规模为100-10,000对繁殖对,迁徙50-1,000只,越冬个体为50-1,000只。

致危因素

在欧洲地区,是由于驯鹿(Rangifer tarandus)过度放牧、不利的农业做法和不受限制地使用杀虫剂的原因造成角百灵种群数量的减少。在北美洲地区,农业的变化被认为对角百灵的生存造成了威胁,农业遗弃和农药直接中毒也被认为是威胁因素之一。

保护等级

2000年,角百灵被收录入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》,被列为中国三有保护鸟类。

2016年5月,角百灵被列入《中国脊椎动物红色名录》,等级评估为无危(LC)。

2018年11月,角百灵被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1中,等级为无危(LC)。

2021年,角百灵被收录入《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录(征求意见稿)》。

保护举措

角百灵的保护举措主要为防止过度放牧,以及保护其越冬地点。

主要价值

因角百灵主要以杂草种子和昆虫为食,在植物保护上具有一定的意义,同时角百灵的鸣声婉转动听,具有观赏价值。