形态特征

红头长尾山雀体长约9.2~11.6厘米,体重约在4~8克。额、头顶和后颈为栗红色,眼先、头侧和颈侧为黑色。因为眼睛周边的绒毛像极了熊猫眼,所以被叫做“鸟中的小熊猫”。虹膜为桔黄色。嘴为黑色。喉部中央有以黑色块斑,颏和喉的其他部分为白色。胸带和两胁为栗红色。腹部中央为白色。飞羽为褐色,除第一、二枚外,其余各羽的外侧羽片均有蓝灰色外缘;内侧次级飞羽的内缘略微呈现玫瑰红色。初级覆羽为黑褐色,次级覆羽为蓝灰色,略微带有一点棕色。腋羽和翅下覆羽均为白色。背和尾上覆羽为暗蓝灰色,腰部为蓝灰色。尾羽为黑褐色,中央尾羽为浅蓝灰色,外侧3对尾羽端部具楔形白斑,最外侧一对的外侧羽片纯白色。尾下覆羽为栗红色。脚为红褐色,爪色较暗。红头长尾山雀雌雄羽色相似,无明显区别。

幼鸟额棕缀白,头顶和后颈棕灰色;背部蓝灰色稍淡或沾乌褐色;飞羽外缘以棕栗;颏、喉和胸纯白色;胸部微具窄细的黑色横带;下体淡棕,腹部中央近白。雏鸟羽色与幼鸟相似,但下体棕色稍深。

分布栖息

栖息环境

红头长尾山雀是一种山林留鸟,主要生活在海拔1400~3200米溪边林、阔叶林、松树林、针阔混交林中,也见于果园、茶园等人类居住地附近的林地内。

世界分布

分布于印度、泰国、缅甸、老挝、越南和中国南部等地区等地。

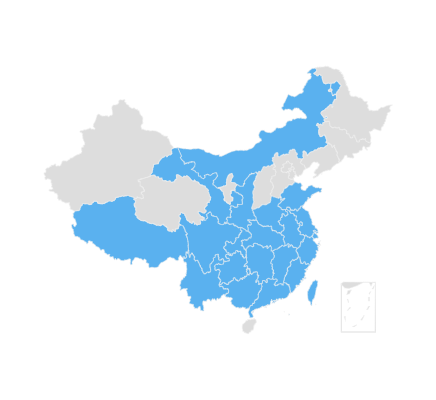

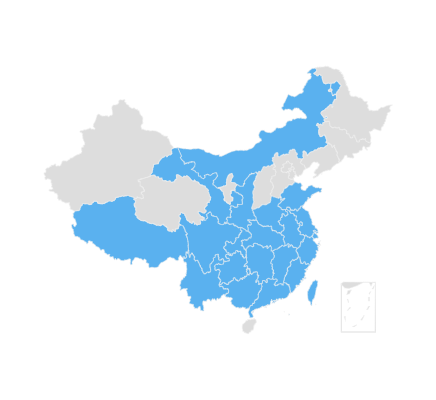

中国分布

红头长尾山雀是典型的东洋界鸟(东洋界,英文“Oriental realm”,是东南亚的动物地理分区,包括印度、马来西亚、秦岭以南的亚洲、印尼西部、新几内亚附近的岛屿),主要分布于西藏、云南和长江流域。其分布范围北至甘肃、陕西和河南等省南部,南抵云南、贵州、广西、广东、福建和台湾,东抵江苏沿海等中国整个南部地区。

亚种分布

红头长尾山雀共有6个亚种,分布于中国境内的有三个亚种,分别是指名亚种,西藏亚种和云南亚种。

亚种 | 学名 | 分布地区 |

红头长尾山雀西藏亚种 | Aegithalos concinnus iredalei | 在西藏南部和东南部 |

红头长尾山雀缅西亚种 | Aegithalos concinnus manipurensis | 印度东北至缅甸(钦山) |

红头长尾山雀云南亚种 | Aegithalos concinnus talifuensis | 在云南,四川西南部,贵州南部和西部 |

红头长尾山雀缅东亚种 | Aegithalos concinnus pulchellus | 缅甸东部(掸邦南部和克耶邦)至泰国西北部 |

红头长尾山雀指名亚种 | Aegithalos concinnus concinnus | 在山东,河南南部,陕西南部,内蒙古中部,甘肃南部,四川中部,重庆,贵州,湖北,湖南,安徽,江西,江苏,上海,浙江,福建,广东,香港,广西,台湾 |

红头长尾山雀中南半岛亚种 | Aegithalos concinnus annamensis | 老挝南部(博拉文斯高原)和越南(中部和安南南部) |

生活习性

集群与混群

红头长尾山雀具有高度的社交性,常常集群活动。春夏季分布分散,与其繁殖季需要更多资源、更大领域有关;而秋冬季明显集中,常10余只或数十只成群活动,最多可容纳50只鸟,集群生活可大大提高在秋冬季中严酷自然环境下的存活率。

常与小型鸟类混群,例如:银喉长尾山雀(Aegithalos glaucogularis)、煤山雀(Periparus ater)、棕头鸦雀(Paradoxornis webbianus)等,其活动区更靠近低山山坡的灌木丛间,也经常停歇在高大树木的枝头上不断鸣叫。

食性与叫声

主要以鞘翅目和鳞翅目等昆虫为食,偶尔也会取食植物的花、芽和果实,例如:浙江柿(Diospyros glaucifolia)和南酸枣(Choerospondias axillaris)等。性活泼,常从一棵树突然飞至另一树,不停地在枝叶间跳跃或来回飞翔觅食。边取食边不停地鸣叫,叫声低弱,似‘吱一吱一吱’。尖细的联络声psip,psip;低颤鸣声chrr,trrt,trrt;嘶嘶声si-si-si-si-li-u及高音啭鸣。

生长繁殖

巢生境选择和营巢行为

在2月上旬至3月中旬以后取食群变小,开始发情,出现求偶、追逐配对和选巢行为。红头长尾山雀的巢隐蔽性较强,主要选择在1~5米高的小乔木或灌丛中上部营巢。巢址选定后即开始筑巢,营巢期大约为10~11天,雌雄共同衔材筑巢,就地取材。

巢呈椭球形,结构复杂、精细。筑巢时,红头长尾山雀一般先就地捡一些废旧编织带(如破旧的化肥袋)、细草等搭建巢的主体框架,后在外层附着苔藓,最后内垫大量羽毛。巢口一般侧开,仅一个巢的口开于顶部。在营巢后期双亲开始夜宿巢中。

产卵与孵卵

红头长尾山雀巢营造完成即开始产卵,每天产一枚卵,产卵时间在夜晚或清晨。在产卵期内,雌雄鸟均在巢中夜宿。窝卵数为6~7枚。产满窝卵后,雌雄亲鸟昼夜轮流孵卵,但整体雌鸟孵卵时间更长。当一亲鸟飞回时,停在巢旁的树或电线上鸣叫,巢内也鸣叫响应,等巢内亲鸟出巢之后,巢外的亲鸟入巢,即完成交换。夜间亲鸟均要归巢。卵为长卵圆形,白色,略带砂土红色,钝端具茶色斑,并集成环状。孵卵期为14~16天。

育雏与雏鸟行为

雌雄亲鸟共同育雏,亲鸟觅食地点在样地及附近的树冠和灌丛中。4日龄的雏鸟食物中见有同翅目的蚜虫(Aphidoidea)、鳞翅目的幼虫等昆虫,但以鳞翅目的幼虫为多。在16~17日龄,亲鸟减少喂食次数,并将雏鸟引诱出巢。出飞后不再回巢,由亲鸟带领在巢区内活动,而后与林中的其它窝会合成群在林中活动,有时与黄眉柳莺(Phylloscopus inornatus)、黄腰柳莺(Phylloscopus proregulus)、暗绿绣眼鸟(Zosterops japonicus)等小型鸟类混群组成树冠取食的同资源种团。

红头长尾山雀具有强烈的护雏行为。当人接近巢树时,亲鸟十分紧张,在附近惊叫不止,若触动巢树,亲鸟反应强烈,叫声招来附近的同种其它个体,共同向观察者发出警告的叫声,直到人离开才停息。亲鸟入巢十分警惕,每次衔食回巢,先停在巢旁的树或电线上,观望、鸣叫、往返飞入巢。育雏期间,亲鸟叨食喂之,雏鸟排出的粪便由喂食后的亲鸟衔走。

雏鸟生长发育

初生雏鸟全身光裸,眼泡黑色,体表具针状羽。前5日,雏鸟头能抬起乞食,开始排便;股、胫、头和体背、颈部、腰侧、腹侧开始出现羽芽。6到10日,雏鸟眼由初裂开到基本可以睁开,耳孔也已张开,能坐起,能从巢口伸头乞食;身体具青灰色芽状的飞羽,喙基侧、腰背侧、腹侧、腿上廓羽廓羽羽芽刚出,部分廓羽和尾上覆羽羽缨放开,而后逐渐在前额、腰背侧、体侧开始出现棕红色羽毛,尾羽分黑白二色,初级飞羽和次级飞羽羽缨放开。11到14日,雏鸟眼完全睁开,反应敏捷,能飞出巢在地面上低飞,但飞不远;眼周羽毛从刚出羽芽到羽缨逐渐开放,腹中线裸露,腹部两侧羽毛在腹中线几接近,翼上覆羽超过初级羽端,尾下覆羽达尾羽缨基,飞羽羽缨放出2/3,翅覆羽羽缨达飞羽羽缨1/3处。15、16日,雏鸟嘴角仍黄,各处羽毛长齐,丰满,尾短,亲鸟带领飞行,雏鸟能高飞、高栖,但栖落不稳,常停栖于枝头。

帮手行为

在繁殖期内,可能会出现第三只成鸟,以帮手的身份参与孵卵、育雏、警戒等繁殖行为。红头长尾山雀的帮手参与孵卵和育雏,可能是与巢被毁掉,失去配偶,或没有生殖能力,或未找到配偶,或是亚成年的个体有关。

红头长尾山雀孵卵时,帮手主要与亲鸟交换,轮流孵卵。在育雏期间,帮手衔食,帮助亲鸟参与喂食。帮手行为的存在,保证了整个孵卵和育雏期巢内至少一只亲鸟,这保障孵化和雏鸟发育过程中所需能量,为其繁殖提供了充足的食物和安全保障,有利于提高繁殖成功率和整个种群的适合度。

物种保护

种群现状

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,种群数量庞大且尚未量化,中国的种群规模估计为约1-10万对繁殖对,台湾约为1-100万对繁殖对。

保护等级

2016年被评为《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》无危(LC)等级。

经济意义

红头长尾山雀的数量多,也比较常见,喜啄食昆虫,它是农林害虫的天敌,长年留居于果园和茶园,啄食危害茶树的尺蛾科(Geometridae)的幼虫和成虫以及棉大卷叶虫(Sylepta derogata)、棉小卷叶虫(Adoxophyes orana),承担起果农防治虫害的得力助手,也是防治茶园害虫的功臣。该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。