分类与演化

分类

黄鼬属于食肉目,鼬科,鼬亚科。学者沃曾克拉夫特(Wozencraft)在2015年列出11个亚种。然而根据形态学等特征,黄鼬总共有多达22个亚种被提出,但对于亚种分类还需要更多研究来进行进一步修订。

黄鼬目前公认的12个亚种:

M. s. canigula Hodgson, 1842 黄鼬西藏亚种 |

M. s. charbinensis Lowkashkin, 1934 黄鼬西伯利亚亚种 |

M. s. coreanus Domaniewski, 1926 黄鼬高丽亚种 |

M. s. davidiana Milne Edwards, 1874 黄鼬东南亚种 |

M. s. fontanierii Milne Edwards, 1874 黄鼬华北亚种 |

M. s. hodgsoni Gray, 1843 黄鼬印度亚种 |

M. s. manchurica Brass, 1911 黄鼬东北亚种 |

M. s. moupinensis Milne Edwards, 1874 黄鼬西南亚种 |

M. s. quelpartis Thomas 1908 黄鼬济州岛亚种 |

M. s. sibirica Pallas, 1773 黄鼬指名亚种 |

M. s. subhemachalana Hodgson, 1837 黄鼬尼泊尔亚种 |

M. s. taivana Thomas, 1913 黄鼬台湾亚种 |

演化与系统发育

根据系统发育树,鼬属分为两大支系。以黄鼬(M. sibirica)为代表的支系与欧洲水貂(M. lutreola)、黑足鼬(M. nigripes)、林鼬(M. putorius)和艾鼬(M. eversmanii)这些物种构成的支系互为姐妹支系。在演化过程中,北美水貂(M. vison)首先与主演化支分离,接着分化的是白鼬(M. erminea),黄鼬与日本黄鼬形成一个集群(the small weasel group)。日本黄鼬(Mustela itatsi)以前被归类为黄鼬(M. sibirica)的一个亚种,但在遗传上两者有较明显的区别,遗传分析表明这两个物种在160~170万年前发生了分化。

形态特征

黄鼬是一种体型中等的鼬属动物,雌雄体型差距大,雄性的体重几乎为雌性的两倍。雌性体长25~30.5厘米,体重0.36~0.45千克;雄性体长28~39厘米,体重0.65~0.82千克;雌雄尾长范围为13.5~23厘米。黄鼬体型细长,四肢短,头细而颈部长。耳朵短宽,稍微突出于毛丛。面部有一个暗褐色到黑色的面斑,吻鼻部与下颌毛发为白色,体色红褐色至深褐色,腹面逐渐转变为黄褐色。不同地区毛色有差异,与环境有关。肛门腺发达。黄鼬冬季毛发更为密集,呈现黄褐色。

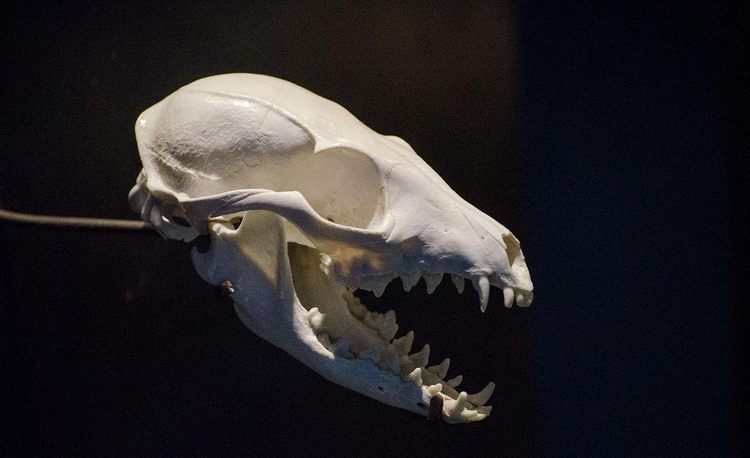

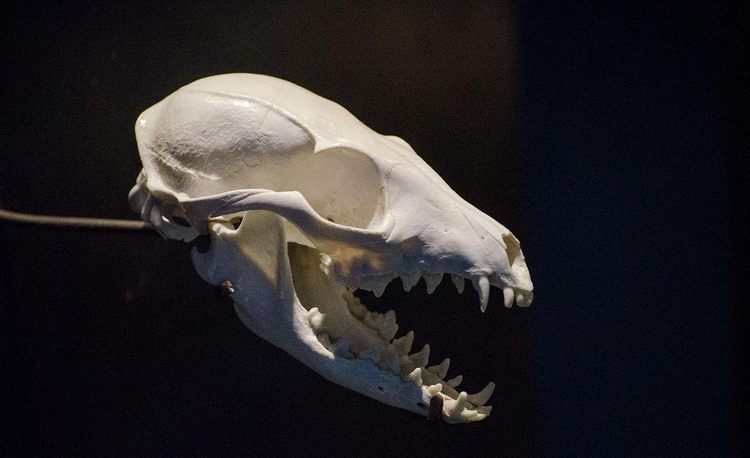

黄鼬头骨长而窄,鼻骨、上颌骨、额箍与顶骨完全愈合、无骨缝。雄性黄鼬人字嵴与矢状嵴发达。

黄鼬共有34颗牙齿,每一侧上下门齿各3颗,上下犬齿各1颗,前臼齿各3颗,上臼齿1颗,下臼齿2颗。犬齿长而直,上门齿成一横列。第二下门齿着生位置略后。裂齿前缘内侧小尖明显。上臼齿横列,内叶大于外叶,内叶中央小尖明显,外叶具两个小尖。下裂齿后叶有一明显小尖。

黄鼬阴茎骨稍稍弯曲,远端扁平,向上弯曲,形成一个轻微的钩形。长度平均33.9毫米。

分布栖息

分布范围

黄鼬广泛分布于整个古北区,在西伯利亚南部、蒙古北部和中国分布广泛,数量丰富。黄鼬在韩国中北部也很常见。

黄鼬在中国分布广泛,几乎各省都有黄鼬的踪迹。

黄鼬指名亚种(M. s. sibirica)分布在整个西伯利亚,从科斯特罗马州到乌拉尔山脉的北纬63度和普尔河上游,往南到哈萨克斯坦北部边境和阿尔泰山脉,继续向东穿过泽雅盆地和蒙古,并在中国东北的西部地区为止。黄鼬西伯利亚亚种(M. s. charbinensis)和黄鼬东北亚种(M. s. manchurica)在中国东北地区都有分布,但确切的分布范围未知,这些独立亚种的有效性也存疑。黄鼬高丽亚种(M. s. coreana)只分布于朝鲜半岛和日本对马岛。黄鼬华北亚种(M. s. fontanierii)分布于安徽北部,甘肃东部,河北南部,河南,湖北北部,江苏北部,内蒙古南部,陕西,山东,上海和山西。黄鼬济州岛亚种(M. s. quelpartis)只分布于韩国济州岛。黄鼬东南亚种(M. s. davidiana)分布在中国东南地区(安徽、福建、广东、广西、贵州、湖北、湖南、江西、陕西、四川和浙江),黄鼬台湾亚种(M. s. taivana)是台湾的特有亚种。黄鼬西南亚种(M. s. moupinensis)分布于中国甘肃、贵州、湖北西部、青海东南部、陕西南部、四川、云南等。黄鼬西藏亚种(M. s. canigula)分布在西藏,黄鼬尼泊尔亚种(M. s. subhemachalana)分布于尼泊尔到不丹,黄鼬印度亚种(M. s. hodgsoni)出现在克什米尔和西喜马拉雅山脉。

黄鼬因皮毛养殖场的存在而扩散到日本本州岛、四国岛与九州岛。

栖息环境

黄鼬能在各种各样的环境中生存,包括茂密的原始与次生的落叶林、针叶林与针阔混交林,有小片森林与森林草原的开阔地区,以及开阔的草地等。黄鼬也会在靠近湖泊与沼泽的地区生存,这些地方有很多灌木与倒木,小型啮齿动物丰富。黄鼬也可以栖息在高海拔地区,曾在接近5000米海拔地区发现过。

在中国农村与农业用地中也经常有黄鼬生存与繁殖的迹象,很可能是被当地高密度的啮齿动物吸引来的。在中国北部与中部的大城市的建筑区也能发现黄鼬的踪迹。

生活习性

觅食行为

黄鼬通常在夜间出来觅食,冬季多在晨昏活动,其他季节也会在白天活动。黄鼬擅长奔走,能够贴服地面行动。嗅觉敏锐而视觉较差。黄鼬食性广泛多样,但也有一定选择性,从无脊椎动物到哺乳类都会捕食,并且几乎会捕食能遇到的各种小型动物,但主要食物是鼠类、两栖类与昆虫。黄鼬也会去吃浆果、坚果等植物。不同地区的黄鼬食谱有一定差异,小田鼠、小鼠与鼠兔是黄鼬在其大部分分布区的主要猎物。较大的啮齿动物,如花栗鼠与其他松鼠也会被黄鼬捕食。黄鼬在饮食上表现出季节性差异,春夏黄鼬会捕食一些毛虫与甲虫,秋季会捕食一些蚯蚓,冬季主要捕食四足动物(包括鸟类),但全年主要猎物依然是小型哺乳动物。部分季节黄鼬也会捕食鱼类。乌苏里地区的黄鼬在冬季也会捡拾狼或黄喉貂捕获的猎物。

社群行为

黄鼬是独居动物,雌性抚养后代。黄鼬与其他一些野生动物一样,使用肛门腺进行气味交流,标记领土与进行防御。黄鼬肛门腺中存在性别特定的化合物,其化学分泌物可以用来辨识雄性和雌性之间的气味信息。在受到威胁时,黄鼬会发出刺耳的尖叫声并释放肛门腺分泌物。

生长繁殖

黄鼬繁殖期的具体时间与地区和环境有关。在中国,黄鼬在每年2~4月发情。在西伯利亚,黄鼬的繁殖季节从2月初到3月底。而俄罗斯的一些圈养黄鼬在4~8月繁殖,繁殖高峰期在4月下旬。雄性发情较早于雌性,一只雄性可以与多只雌性交配,交配后雌雄分居。妊娠期32~35天(平均33.5天),怀孕后雌性黄鼬行动谨慎。临产前,雌性选择隐蔽的环境筑巢,多在草垛下、堤岸洞穴、墓地、乱石堆、树洞等地筑巢。以软质柴草筑圆形巢穴,直径20~30厘米·。产仔后,雌性吃掉胎盘。幼崽出生时体重5~7克,几乎没有视觉,毛发稀少,只有稀疏的白毛。5天大时身上长满灰白色短绒毛;20天大时幼崽体重50~60克,自身体后部向前长出多绒的褐色毛,颈部肩部最后长出,并长出犬齿;30天大时,幼崽体重100~120克。每十天重量

增加一倍。90天大时,幼崽接近成年个体,雄性重700~800克,雌性400~500克。幼年黄鼬发育速率前期快后期慢,但体重增加在后期较明显。黄鼬在差不多2岁时性成熟。

野生黄鼬平均寿命为2.1年,有些个体可以活到5~6岁。一些圈养个体可以活到将近9岁。

种间关系

黄鼬与很多食肉动物共生,包括猫科动物、犬科动物与其他鼬科动物(如貂、鼬獾及其他鼬属成员)。这些食肉动物对资源的利用以及它们饮食的空间与时间变化会影响其种间竞争程度。 在台湾大武山自然保护区,黄喉貂与黄鼬的食谱有较大重叠,两个物种通过觅食时间上的回避来减少竞争。赤狐与一些猛禽也会捕食黄鼬。黄鼬肛门附近有臭腺,危急时能排出强烈臭味的黄色液体来自卫。

在台湾关刀溪森林中,黄鼬与鼬獾有很大的饮食重叠,但两者的猎物的相对丰度有显著的差异。黄鼬偏好高海拔地区(海拔1400~1700米)的次生林与平坦地形,而鼬獾偏好较低的海拔地区(海拔850~1400米)的原始森林。

在阿尔泰、远东和西伯利亚东部的泰加林中,黄鼬与紫貂同域栖息。紫貂通常吃小型哺乳动物、鸟类和植物,如坚果和浆果。在植被生长不良的时期,紫貂与黄鼬对小型哺乳动物有直接竞争,并可能排挤黄鼬。偶尔紫貂的排泄物中会发现黄鼬的毛发。

在日本的对马群岛,黄鼬与豹猫和日本貂共存,这三种小型食肉动物很少争夺食物。日本貂主要吃水果与浆果,豹猫主食小型哺乳动物与鸟类,而黄鼬的饮食介于日本貂与豹猫之间。

现在日本的入侵黄鼬与一些本土的日本黄鼬共生。黄鼬在人类活动较多的地区较为丰富;而本土的日本黄鼬会避开城市,较多生活在草地与种植园。本土的日本黄鼬一定程度上阻止了入侵黄鼬范围扩张。

物种保护

种群现状

致危因素

目前,已知黄鼬没有较大的威胁。在中国,大型的捕杀可能导致局部地区黄鼬种群下降。西伯利亚地区也会捕猎黄鼬获得其毛皮,但由于其价值较低,狩猎水平相对也很低。路杀(死于交通事故)、报复性猎杀与诱捕、皮毛获取可能会对黄鼬产生一定威胁。

保护级别

在2015年IUCN小型食肉动物专家组的评估中,黄鼬被世界自然保护联盟(IUCN)评为无危物种(LC)。黄鼬在2000年也被列入中国《国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》中。黄鼬在1989年起受《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录III的保护。

与人类的关系

在俄罗斯,人类可以合法猎捕黄鼬并获取其毛皮。俄罗斯画家特别喜爱用它的尾毛制作的画笔。在中国,黄鼬等小型森林食肉动物保护程度较低,也容易受到人类的威胁,有时会因为肉食或毛皮而被捕杀。黄鼬的橙色毛皮主要用于制作书法家的墨笔,即“狼毫笔”。

黄鼬在一些地区是害鼠的主要消灭者,尤其是在中国平原地区。1962年,上海市郊鼠类密度较高时,黄鼬胃容物中的鼠类出现频次可达79.4%。长江中下游的黄鼬主要捕食黑线姬鼠(Apodemus agrarius),对防治黑线姬鼠携带的钩端螺旋病和出血热病具有一定作用。在一些国家也有放养黄鼬控制鼠害并成功的例子,例如在琉球群岛与库页岛。