形态特征

大麻鳽属于大型鹭类,体重400-975克,体长59-77厘米,嘴峰63-75毫米,翅长28-35厘米,尾长10-13厘米,跗蹠8-10厘米。

成鸟

枕冠羽端淡皮黄,并具黑色纤细波形横纹;额部、头顶至后枕部棕黑色;眉纹淡黄白色,有褐色斑点;颊部棕褐色,眼后耳区棕黄色;虹膜黄色;眼先裸露黄绿色;嘴峰角褐色,两侧和下嘴黄绿色;颏、喉淡棕白,中央喉纹棕栗色;后颈、肩和上背黑色,羽缘皮黄色,有粗的黑色纵纹及黄黑虫蠹状斑;下背、腰皮黄色,具宽窄不一的黑褐色波形横斑;翅缘淡棕白,大、中覆羽及内侧飞羽外缘浅皮黄色,每羽中央具暗褐色波形横纹及棕褐色不规则带斑;翼角小覆羽、小翼羽、初级覆羽和飞羽淡棕色,满布黑褐色横斑、波纹和点状杂斑;翅下覆羽和腋羽亦呈淡皮黄色,布有淡褐色波形横斑;胸、腹部皮黄色,前胸中央具棕栗色粗著条纹,两侧具黑色粗宽纵纹;下腹部至尾下覆羽的皮黄色较浅淡,褐色纵纹亦较狭窄且稀疏;跗蹠和趾黄绿,前缘沾青灰色;爪角褐色,中趾爪内侧具栉缘。

雌性成鸟的羽色与雄性相似,但是比雄性稍暗淡。

幼鸟

幼鸟与成鸟相似,但是头顶的颜色偏褐,全身体羽的颜色也偏浅和偏褐。

分布栖息

分布范围

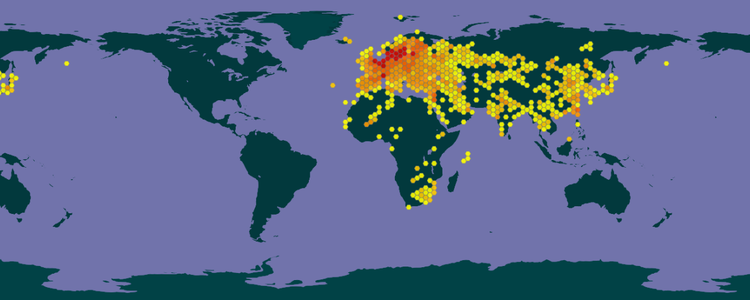

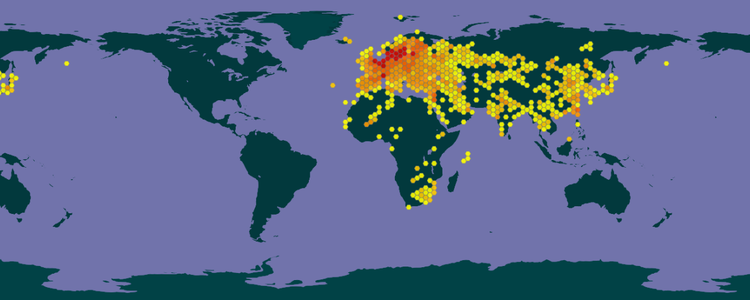

世界分布

大麻鳽在欧洲、亚洲、非洲均有分布。

大麻鳽在全世界共有2个亚种,即指名亚种(Botaurus stellaris stellaris)和非洲亚种(Botaurus stellaris capensis)。指名亚种繁殖于东亚(中国、日本等)以及一些欧洲国家和地区(法国、意大利等),越冬于亚洲南部(印度、孟加拉国等)、非洲中部和北部(刚果、摩洛哥等);非洲亚种仅分布在非洲南部(繁殖于非洲博茨瓦纳到纳塔尔和开普省),为留鸟。

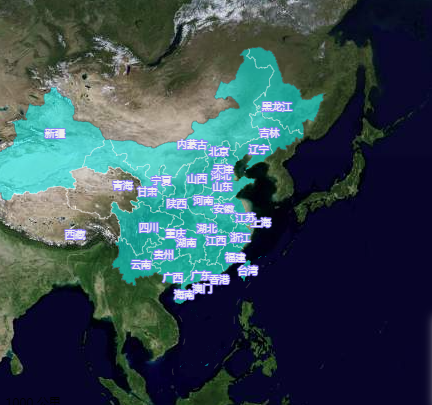

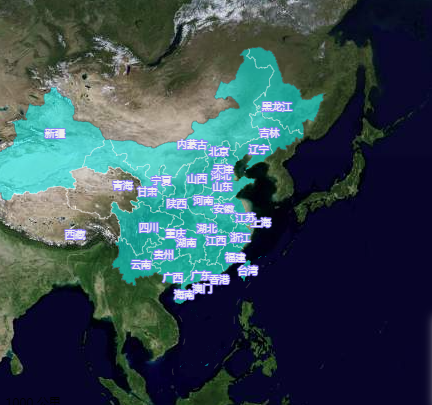

中国分布

中国仅有指名亚种。新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁及河北为夏候鸟;辽宁南部、山西、甘肃、河南、山东,长江流域从江苏、浙江到四川,云南、福建、广东、广西及新疆西部为冬候鸟或旅鸟;贵州、台湾为冬候鸟;冬季偶见于河北南部。

栖息环境

大麻鳽常栖息于湖泊、河流、池塘、坝塘边浅滩地带等湿地的芦苇丛、草丛、水田中,冬季常单独栖息在以上地方,栖息地海拔高度上限为1400米。

大麻鳽较喜湖泊和河流周围较安静且海拔低于200米的低地沼泽,此处常有大量茂密的新生芦苇。水位波动较小,酸度低,周围区域较开阔,视野清晰。繁殖季的成体更喜欢到芦苇面积超过20公顷的地方活动,但有时也会选择一些分布在广阔区域的小芦苇床。该物种不喜咸水。如果没有可用的芦苇时,也会选择藨草属(Scirpus spp.)和莎草属(Papyrus spp.)的植物。非繁殖季节,大麻鳽对栖息地的选择则更多样,在稻田、砾石坑、渔场、沟渠、污水场觅食,小池塘和潮湿的草地地区以及沼泽和芦苇滩都可以发现其身影。当静止的水体在冬天结冰时,它也会在流动的水(如溪流)中活动和觅食。

生活习性

觅食行为

大麻鳽为肉食性鸟类,食物根据季节和栖息地的变化而变化,食性较杂,主要取食各种鱼类,尤其是鲤鱼、鳗鱼、狗鱼、鲮鱼和鲈鱼等;也食用两栖动物,如青蛙、蝾螈、林蛙等;亦食昆虫及其幼虫,如蚱蜢、蜻蜓、水龟虫等,甲壳动物,如克氏原螯虾;蛇、蜥蜴等爬行动物;也可取食鸟类和它们的幼鸟,如鸭类,小型哺乳动物,如鼹鼠等。大麻鳽可采取两种不同的方式觅食,主要使用的觅食方式为,低身在浅水中慢慢行走,涉水觅食;也可采用“站立和等待”的方式觅食,站立在河边或浅水中不动,等待食物靠近,立刻伸颈啄之。

节律行为

大麻鳽是夜行性鸟类,多在黄昏和晚上活动,白天多隐蔽起来。

大麻鳽季节性迁徙时也常在夜间飞行,但在撒哈拉沙漠上空,有的个体会将飞行时间延长至白天。其迁徙过程也会受到天气的影响,例如风向和风速等。飞行高度从面对逆风时的略高于海平面,到顺风条件下的海拔近2000米不等。

在中国越冬的大麻鳽种群的春季迁徙时间几乎都是从3月到5月开始的,需要46-76天才能到达最终的夏季繁殖地;秋季迁徙于9月开始,需要35-55天才能返回越冬地;日均迁徙速度约为54-91千米。通常单只或者成对迁来,迁走时偶见5-8只的小群。

地理种群 | 繁殖地 | 秋季迁徙路线 | 越冬地 |

西欧-西北非繁殖种群 | 繁殖于西欧、突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥 | 在秋季部分鸟类(主要为繁殖西欧北部的鸟类)会通过东大西洋迁徙路线进行迁徙 | 在西欧南部、地中海和撒哈拉以南的非洲越冬 |

中东欧-黑海-东地中海繁殖种群 | 繁殖于中欧和东欧、黑海以及东地中海地区 | 通过黑海-地中海迁徙路线迁徙 | 其越冬地包括从繁殖地到撒哈拉以南的非洲之间的所有适宜区域 |

西南亚越冬种群 | 繁殖于俄罗斯中部东经55°到80°区域、阿塞拜疆、伊朗及中亚各国 | 通过西亚-东非迁徙路线迁徙 | 在中亚南部、里海、波斯湾及土耳其至撒哈拉以南的非洲区域越冬 |

南亚越冬种群 | 繁殖于中亚 | 通过中亚迁徙路线迁徙 | 在南亚越冬 |

东亚与东南亚越冬种群 | 繁殖于俄罗斯的南部与东南部、蒙古、中国北部、日本 | 通过东亚澳大利西亚迁徙路线迁徙 | 在印度、缅甸、中国东南部及中国台湾、韩国、日本南部越冬 |

家域行为

大麻鳽多单只活动。在繁殖期间,雄鸟有较明显的家域行为,方式主要为在领地内持续鸣叫。大麻鳽会对人类展现出护巢性,当人接近其巢时,会无声离开,躲在附近8-20米的地方窥视,当人到达巢址时,它们会飞到人的头顶,发出“嘎,嘎”的大声鸣叫;还可能会从巢中直接飞起并排便,在人头顶上发出几声急促的名叫后飞走,如果很长时间都不离开,亲鸟则会再次返回鸣叫后又飞走。反复几次直至人离开为止。

鸣叫行为

大麻鳽在活动时会不时地发出“huir-huir-”的叫声。雄性通过鸣声来求偶,繁殖期雄鸟会发出低频的叫声以吸引雌鸟注意,其鸣声较有特色,是鼓一样的声音,还会发出类似牛叫的“MuMu”声,中国内蒙古地区的人们将其称为“水牛”,其叫声在岸上几千米外都可以听得到。

防御行为

当大麻鳽受到惊吓时便会站立不动,头、颈向上垂直伸直,嘴尖朝着天空,伪装成四周枯草、芦苇的样子,不易被辨认出来,当人类走近其身边,不得已时才会起飞。起飞的时候双翅鼓动较慢,常贴着芦苇或者在草地上空做缓慢的飞翔,飞行距离不会很远,又马上落入草丛。

生长繁殖

大麻鳽的繁殖期为每年的5-7月,繁殖地处在沼泽湿地中,周围多生长着芦苇、香蒲等植物。该物种为一雄多雌制,雄性一般会有5个左右的配偶。求偶时,当雌鸟进入雄鸟选定的巢区后,雄鸟随即飞至雌鸟附近并来回移动,将头向后仰使颈部向前方膨起,显露出颈两侧的白色绒羽,有节奏地向雌鸟走近。雌鸟常会突然飞开一段距离,雄鸟在原处呆立片刻后又随后飞到雌鸟附近。如此反复多次,雌雄鸟会成对地在苇塘中活动,求偶即为成功。即使配对后,一天中雌雄鸟在一起活动的时间并不多,大部分时间雌雄鸟仍单独活动。

大麻鳽配对后便开始营巢,巢址选择渔民弃置的河沟边缘和面积较大的湖边沼泽中,较隐蔽,四周芦苇高度及地表起伏同周围的情形差别较小。常成对或孤立的单独营巢。雌雄鸟共同营巢,也有雌鸟独自营巢。首先从周围取回长短不等的芦苇,用喙把芦苇折弯,用爪把芦苇压平后再铺一层芦苇,垫上细碎苇杆、叶。巢材主要为芦苇杆和芦苇叶,夹杂少量绒羽。巢呈不规则的浅盘状,整个营巢时间持续5-7天。

营巢结束后便开始产卵,但是其产卵期不同步,甚至同一地区不同繁殖对之间的也不一致。较早的会在3月就开始产卵,大部分在5月中下旬,少数延迟到6月初。有的雌鸟会产两窝卵,通常每天产1枚卵,产出第一枚卵后便开始孵化。窝卵数5-6枚,卵圆形,橄榄褐色,其上无斑点,平均大小52毫米×38毫米。雌雄共同孵卵,孵化期23-25天,孵化期内雄鸟站在巢附近不断地鸣叫,雌鸟则非常警觉、恋巢,人走得非常近时才会弃巢而逃。孵化期间,雌鸟每次离巢时间可持续5-22分钟。

雏鸟晚成性,雌雄亲鸟共同负责哺育任务,或者雌鸟独自参与孵化和哺育。2-3周雏鸟便可行走并离巢并躲在附近的芦苇丛或者草丛中,晚上仍会回到巢中由亲鸟喂养。1.5月龄到2月龄时候才能飞翔以及独立生活。1龄时候可达性成熟。

物种保护

物种现状

2009年,朝鲜约有1000只大麻鳽越冬个体;日本约有100对繁殖对和50只越冬个体;俄罗斯有100000对繁殖对和约1000只迁徙个体;中国约100-10000对繁殖对,约50-1000只迁徙个体和约50-1000只越冬个体。2015年,国际湿地组织估计全球种群数量约为115000-340000只。欧洲种群里估计有75300-133000只成熟个体。截至2016年,大麻鳽的总体种群趋势是下降的。

致危因素

第一,栖息地生境改变,例如芦苇被收割、沼泽被破坏、排水改变生境、海平面上升和盐水入侵、开阔水域边缘船只的波浪作用以及带来污染。第二,大麻鳽筑巢期间,来自人类的干扰也是一种威胁,例如芦苇收割声、水上娱乐运动、机动车辆噪音等。第三,人类的狩猎,在一些地区仍然存在猎杀成鸟、收集鸟卵和雏鸟的活动。第四,天敌的捕杀,例如欧洲水鼬(Mustela lutreola)和貉(Nyctereutes procyonoides)等。

保护级别

2016年,大麻鳽被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1中,等级为无危(LC)。

2023年6月26日,大麻鳽被列入中国《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。

保护措施

该物种被列入《欧盟鸟类指令》(EU Birds Directive)附件一、《伯尔尼公约》(Bern Convention)附件二和《移栖物种公约》(The Convention on Migratory Species)附件二以及《非洲-欧亚水鸟协定》(AWEA)。

主要价值

大麻鳽在欧亚大陆分布广泛、数量丰富,在生态系统起到重要作用。

注释

[a]2016年数据

[b]2023年6月26日数据