分类历史

本种的亚种分化颇有争议,Howard and Moore(1980)将本种分为31个亚种,后来根据White and Bruce(1986)的意见,将sumatranus、densus和bracteatus从本种独立出来作为不同的种。Howard and Moore(1991)在《世界鸟类名录》第二版中将本种分为12个亚种。

形态特征

发冠卷尾为中型鸟类,其体长28~35厘米,体重70~110克。体型较黑卷尾(Dicrurus macrocercus)稍大一些。通体绒黑色,上体带有蓝色光泽。其眼先、眼后为绒黑色毛状羽,虹膜为暗褐色或红褐色,嘴呈黑色。喉部具有蓝紫色金属光泽滴状斑。其前额具数十条丝发状羽冠,且最外侧尾羽末端向外弯曲,雄鸟在繁殖期间其发状羽冠长度可达112毫米。头顶、后颈的羽端均具有金属绿色或蓝色的滴状斑,颈侧部羽毛呈披针状,且带有蓝紫色的光泽。枕、背、肩皆为纯黑色,稍沾金属光泽。

发冠卷尾的翅飞羽、尾羽和翅上覆羽及尾上覆羽皆为纯黑色,都带有铜绿色光彩。尾呈叉状,最外侧一对尾羽明显向上卷曲。跗蹠为黑色。幼鸟与成鸟相似,但羽色多为黑褐色,且光泽度不高,腋羽和翅下覆羽具有白色端斑。

分布栖息

分布范围

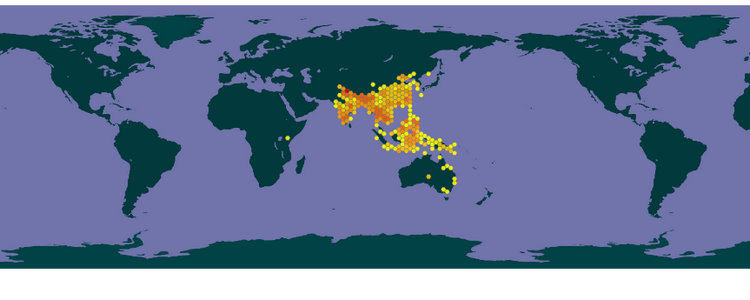

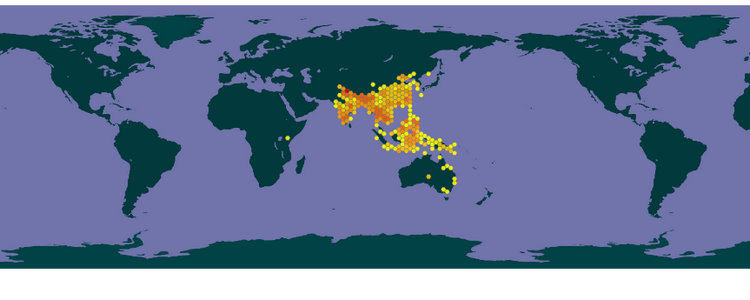

世界分布

世界分布于南亚(印度、尼泊尔等)、东南亚(菲律宾、印度尼西亚、越南、老挝、泰国、缅甸等)、东亚(中国)、北亚(俄罗斯)和大洋洲地区。

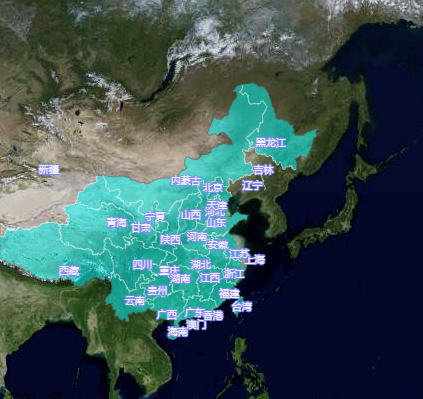

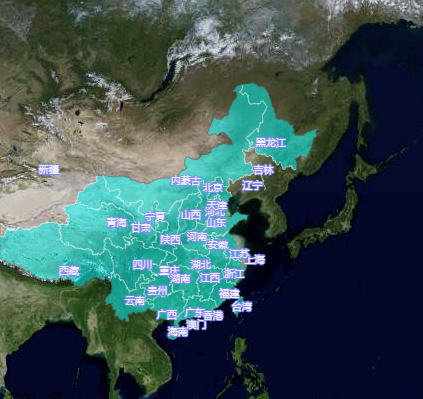

中国分布

中国分布于长江流域和长江以南地区,北至陕西、山西、河南、河北以及辽宁东南部,西南抵四川中部峨眉、西部康定和西南部,南至云南西双版纳,西藏东南部和广西。

亚种分布

Howard and Moore(1991)在《世界鸟类名录》第二版中将本种分为12个亚种,在中国分布有2个亚种,具体如下表:

亚种名称 | 学名 | 分布范围 |

发冠卷尾指名亚种 | Dicrurus hottentottus hottentottus | 印度、缅甸、泰国和中南半岛,中国云南西部。 |

发冠卷尾普通亚种 | Dicrurus hottentottus brevirostris | 缅甸北部、老挝北部和越南北部,中国长江流域及其以南各省,北达辽宁南部,西至西藏东南部,南至广西。 |

发冠卷尾奥比亚种 | Dicrurus hottentottus guillemardi | 印度尼西亚奥比岛 |

发冠卷尾苏拉亚种 | Dicrurus hottentottus pectoralis | 印度尼西亚苏拉岛 |

发冠卷尾苏拉威西亚种 | Dicrurus hottentottus leucops | 印度尼西亚苏拉威西岛 |

发冠卷尾巴厘亚种 | Dicrurus hottentottus jentincki | 印度尼西亚巴厘岛 |

发冠卷尾门塔瓦亚种 | Dicrurus hottentottus viridinitens | 印度尼西亚门塔瓦伊群岛 |

发冠卷尾曼丹亚种 | Dicrurus hottentottus borneensis | 印度尼西亚加里曼丹北部 |

发冠卷尾锡布图亚种 | Dicrurus hottentottus suluensis | 菲律宾锡布图群岛和苏禄群岛 |

发冠卷尾巴拉望亚种 | Dicrurus hottentottus palawanensis | 菲律宾卡加延群岛、苏禄群岛和巴拉望群岛 |

发冠卷尾菲律宾亚种 | Dicrurus hottentottus cuyensis | 菲律宾库约群岛、塞米拉拉群岛和菲律宾群岛 |

发冠卷尾塔布拉斯亚种 | Dicrurus hottentottus menagei | 菲律宾塔布拉斯群岛 |

栖息环境

发冠卷尾为林栖鸟类,栖息于海拔1500米以下的中低山丘陵,山脚低谷地带和山麓的阔叶林或松林等地。有时也出现在林缘疏林、村落和农田附近的小块丛林与树上。

生活习性

觅食行为

发冠卷尾多在树冠层或空中觅食,善于在空中捕食昆虫,飞行时从栖木极速飞向空中,而后急速翻身向下滑翔,或在空中短暂停留,若发现空中有飞行的昆虫,立即进行捕食。发冠卷尾以昆虫为主食,如蝗虫、蟋蟀、蝽象、金龟子、蚂蚁、蜻蜓、蝉等,偶尔取食少量植物果实、种子、叶芽等植物性食物。

节律行为

发冠卷尾在中国为夏候鸟,一般在5月初到达繁殖地,营巢繁殖于中国西部和西北部山区,9月上旬开始南迁越冬区。

社群行为

发冠卷尾多单独或成对活动,很少成群。繁殖初期常见成对互相追逐,一边飞行一边鸣叫。

领域行为

发冠卷尾的领域性极强,其领域大小随环境而变化。对于进入巢区的同种或对其雏鸟具有威胁性的鸟类,则急起驱赶,直至逐出巢区一定距离。

生长繁殖

发冠卷尾的繁殖期为5~7月,雄鸟在繁殖时期多站在树顶枝上鸣叫,叫声粗犷、多变,常见到成对飞行。巢区多选择在林缘靠近草地,多营巢于竹林或乔木顶端的枝丫上,巢呈浅杯状或盘状,其结构较为疏松,筑巢材料主要有枯草叶、细枝、根须、松针等,并以植物纤维、兽毛纤维、细根纤维等编织并穿插在巢壁上,再用动物绒毛长纤维加固巢外壁。

发冠卷尾一次产卵4~5枚,卵壳为乳白色或淡粉白色,有长卵圆形和尖卵圆形,缀有大小不一的橙色、紫红色、淡紫灰色或灰褐色的斑点或斑块,尤以钝端比较密集。雌雄双方轮流孵卵并且共同育雏,孵化期为16天左右,刚孵出的雏鸟全身裸露,仅头顶和背部生有少量绒羽。雏鸟晚成,留巢期为18~24天。

物种保护

发冠卷尾的分布范围广,种群数量尚未量化,在不丹地区相当常见。2000年,发冠卷尾被列入中国《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》,为中国三有保护鸟类。2016年5月,发冠卷尾被列入《中国脊椎动物红色名录》,等级评估为无危(LC)。2016年10月,发冠卷尾被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1中,等级为无危(LC)。

物种对比

黑卷尾(Dicrurus macrocercus)与发冠卷尾在外形和羽色上皆相似,但黑卷尾额部无发丝状羽冠,外侧尾羽的上卷程度不及发冠卷尾明显,野外不难识别。

主要价值

发冠卷尾捕食田间害虫,为农林益鸟,应积极保护。