形态特征

雄鸟前额白色,额及头顶黑褐色,头的余部和颈白色,颈基部有一宽的黑色而闪绿色光泽的颈环。肩、腰以及翅上覆羽黑褐色,具金属绿色闪光,大覆羽绿色金属闪光尤为显著;初级飞羽黑褐色,各羽中部白色,形成大的白色翼斑,次级飞羽黑褐色,具绿色光泽和白色端斑;三级飞羽黑褐色,略具紫蓝色光泽;尾上覆羽及两胁白色.有黑色虫蠹状细斑,尾羽暗褐色,有不显著的绿色金属光泽,羽缘浅棕色,腋羽及翼下覆羽黑褐色;尾下覆羽白色而具褐色端斑,其余下体白色。

雌鸟额和头顶暗褐色,额部杂有白色,眉纹白色,贯眼纹黑色,后颈浅褐色,两颊及前额污白色,具不明显的黑色细纹;背、肩以及两翅覆羽和飞羽褐色,具不明显的绿色金属光泽,大覆羽和初级飞羽具白色端斑,但较窄狭,次级飞羽白端较宽,腰和尾暗褐色,尾上覆羽褐色而具棕白色细斑;喉白色,下颈两侧及胸污白色,有黑褐色细斑。腹及尾下覆羽白色,两胁白色而具褐纹。

虹膜雄鸟浅朱红色,雌鸟红棕色,嘴峰雄鸟黑棕色,雌鸟褐色;跗跖雄鸟黑色。蹼黄色,雌鸭跗跖两侧及后缘青黄色。

大小量度:体重♂200-312g,♀190-260g;体长300-310mm;嘴峰♂21-23mm,♀22-23mm;翅♂155-168mm,♀150-166mm;尾♂61-71mm,♀61-71mm;跗跖♂24-33mm,♀24-27mm。(注:♂雄性;♀雌性)

生活环境

栖息于江河、湖泊、水塘和沼泽地带,特别是富有水生植物的开阔水域最为喜欢。有时也出现在村庄附近的小水塘和水渠中。

分布范围

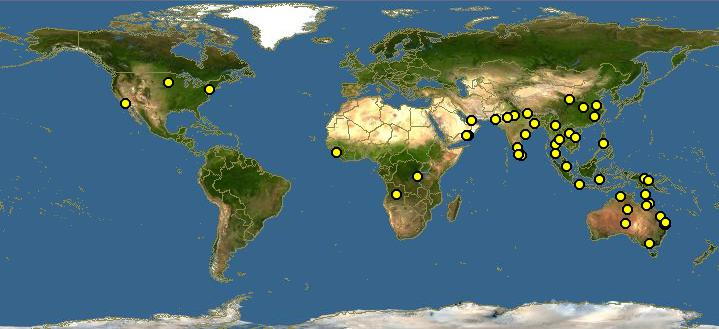

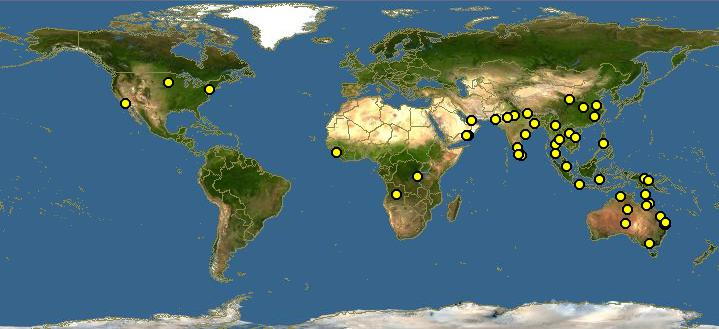

世界分布

主要分布于中国、印度、斯里兰卡、孟加拉国、缅甸、泰国、中南半岛、印度尼西亚和马来西亚和澳大利亚东北部等地。

中国分布

在中国主要分布于四川中部至西南部、长江中下游以南地区,南至云南南部、海南岛以及广东和广西,偶见于华北及台湾。在中国广东、广西为留鸟,台湾为迷鸟,其他地方为夏候鸟。

主要分布省份:北京、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南、台湾、香港。

分布在以下保护区:武夷山(福建)、内伶仃岛--福田、东寨港红树林、尖峰岭、董寨鸟类、鸡公山、东洞庭湖、鄱阳湖、鄱阳湖、武夷山(江西)、乌梁素海湿地鸟类、乌梁素海湿地鸟类。

分布在以下山脉湖泊:五指山、吊罗山。

2022年10月24日,据中国新闻网报道,国家二级保护动物棉凫现身白洋淀,截至目前,白洋淀野生鸟类增加至238种,较雄安新区设立前增加32种。

生活习性

常成对或成几只至二十多只的小群活动。性较温顺。善游泳,也善潜水,但一般很少潜水。通常多数时间都在水中生活,一般不上岸活动,但有时爬到突出于水面的树椿或其他物体上。当受惊时能立刻从水上冲出飞起,起飞既快而灵活,不断发出“咯咯咯”的叫声。通常不高飞,两翅煽动幅度小,飞行距离不大,但飞行速度较快。主要在白天活动,夜晚多栖息于湖中或树枝上。

主要以水生植物和陆生植物的嫩芽、嫩叶、根等为食,也吃水生昆虫、蠕虫、蜗牛、软体动物、甲壳类和小鱼等。觅食活动在白天,常在水面和岸边浅水处觅食,很少潜水捕食。

生长繁殖

繁殖期为5-8月。繁殖前常成小群活动,繁殖期则成对。营巢于距水域不远的树洞里,也见营巢于房前樟树洞和池边柳树洞中,甚至在废弃的烟囱内营巢。每窝产卵8-14枚,颜色为白色,大小为38-47×29-36毫米,平均75×33毫米,重27克。雌鸟孵卵,雄鸟在巢附近警戒。孵化期15-16天。一年繁殖一窝至2窝。

亚种分化

| 中文名称 | 拉丁学名 |

1. | 棉凫指名亚种 | Nettapuscoromandelianuscoromandelianus |

2. | 棉凫澳大利亚亚种 | Nettapuscoromandelianusalbipennis |

保护现状

种群现状

棉凫在中国数量稀少,要采取加强湿地管理、繁殖期禁止猎捕和捡蛋等措施,予以保护。

该物种分布范围非常大,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

2021年9月20日,昌江爱鸟队在昌江黎族自治县海尾湿地公园里发现一只棉凫。据海南观鸟会观鸟记录中心记录显示,上一次在海南监测记录到棉凫是1904年,至今已有117年。

2022年3月,在昌江海尾国家湿地公园发现棉凫。6月2日消息,泉州市观鸟学会成员“鹅峰山人”在晋江九十九溪田园中观鸟时,发现了国家二级保护动物棉凫。

2022年7月31日,国家二级保护动物棉凫首次现身永定河卢沟桥段的浅滩。

2022年11月,观鸟爱好者莫国巍在广西大学碧云湖拍到了珍稀鸟类棉凫。

保护级别

该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2016年ver3.1——无危(LC)。

列入2021年《中国国家重点保护野生动物名录》二级。