分类与命名历史

1743年,英国博物学家乔治·爱德华兹(George Edwards)在其《珍稀鸟类自然史》(A Natural History of Uncommon Birds)的第一卷中对赤颈鹤做了初步描述并配了一副插图。

1758年,瑞典博物学家卡尔·林奈(Carl Linnaeus)在其《自然系统》(Systema Naturae)第十版,将赤颈鹤归入鹭属(Ardea),林奈参考爱德华兹的著作,将赤颈鹤命名为Ardea antigone。后有学者将其放入鹤属(Grus)中,但分子系统发育2010年发表的一项研究发现,按照当时的定义,该属是多系的,在由此产生的单系属中,赤颈鹤被置于赤颈鹤属(Antigone)中,该属最初由德国博物学家路德维希·赖兴巴赫(Ludwig Reichenbach)于1853年建立。

赤颈鹤的英文名“sarus”来自该物种的印地语名sāras。印地语单词源自梵语单词“sarasa”,意为“湖鸟”。

形态特征

赤颈鹤是大型涉禽,体重5-12千克,站立高度可达180厘米,体长约152-176厘米,翼展220-280厘米,嘴峰约17-18厘米,翅长约60-67厘米,尾长约25-26厘米,跗蹠约31-35厘米。两性相似。

成鸟:头顶裸露处皮肤为灰色或浅灰绿色;头侧、喉以及上颈裸露处为红色,呈粗糙的颗粒状;上喉部与颈部有较长的黑色发状羽;虹膜橙色,嘴灰色或绿角色,先端较暗,嘴基有一个灰白色羽斑,眼先有少许黑色刚毛,耳区有灰白色小羽区,颈基偶尔有一白色颈环与裸露的上颈紧邻,初级覆羽和初级飞羽黑色,内侧次级飞羽和三级羽延长变尖,其余次级飞羽外翈较暗,内翈较浅,三级飞羽几近白色,覆盖于淡灰色的尾上,其余体羽为灰色或者灰蓝色;脚肉红色或者红色。

幼鸟:赤颈鹤成鸟和幼鸟可以通过其头部颜色来区分。幼鸟头、颈部皮肤不裸露,被灰色羽覆盖,其间杂皮黄色或锈黄色羽毛,其余与成鸟相似。

分布栖息

分布范围

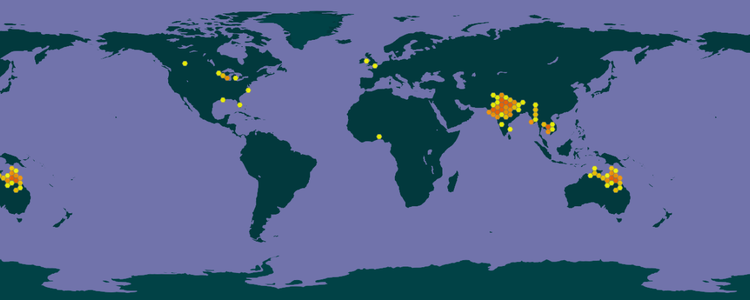

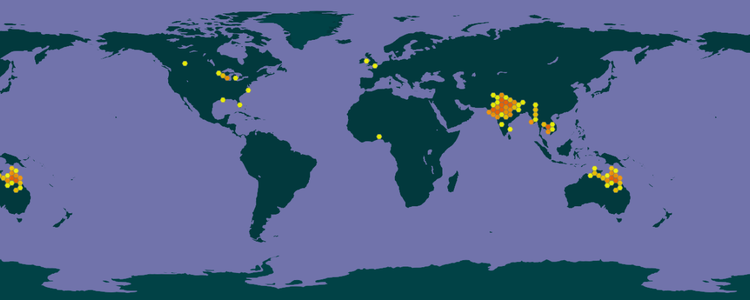

世界分布

赤颈鹤在东南亚(越南、老挝人民民主共和国、柬埔寨、缅甸、菲律宾、泰国、马来西亚)、南亚(印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国)澳大利亚、中国均有分布。但是马来西亚、菲律宾可能已灭绝。

大多数赤颈鹤广泛分布于恒河平原和印度北部各邦的东部拉贾斯坦邦,种群密度向南逐渐减少。

赤颈鹤共有3个亚种,分布如下:

中文名 | 学名 | 分布范围 |

指名亚种 | Grus antigone antigone | 印度北部 |

南部亚种 | Grus antigone sharpii | 澳大利亚、印度阿萨姆邦东部、中南半岛、缅甸、中国云南 |

澳大利亚亚种 | Grus antigone gillae | 澳大利亚昆士兰州 |

中国分布

在中国,赤颈鹤仅在云南西南部和南部有过历史记录,属于野外灭绝的状态。

栖息环境

赤颈鹤常栖息于平原地区的开阔草地、湿地沼泽、湖岸浅滩,有时也在农田觅食,其较喜欢自然湿地。赤颈鹤虽然可能会使用毗邻被洪水淹没的稻田的湿地,但也有能力利用相对于其他鹤种而言较干燥的栖息地。

在中国云南省,其栖息生境的海拔高度为600-3250米。

生活习性

觅食行为

赤颈鹤常在湿地或草地寻找食物。以谷物、浆果等植物以及鱼、蛙和昆虫等为食,偶尔会捕食较大的脊椎动物猎物,例如渔游蛇(Fowlea piscator),在极少数情况下可能以鸟类和海龟的卵为食。晨昏时候觅食活动较为频繁,食饱后便飞往开阔的休息地。

活动特点

赤颈鹤通常单独、成对或者成家族群活动,冬季常集成数十只至上百只的大群。性机警且胆小,远远见到人便会飞走,在飞行时会伸直颈部,脚伸在后面。

鸣叫特点

赤颈鹤的鸣声较高亢较持久,类似于具有穿透力的喇叭声,音量为鹤类中最大的。

天敌

豺(Canus aurius)和家鸦(Corvus splendens)、野狗(Canis dingo)会捕食赤颈鹤的卵和幼鸟。

生长繁殖

求偶筑巢

赤颈鹤是单配制,主要繁殖季节通常在雨季,即6-9月之间,繁殖高峰期通常为7-9月,但如果条件有利,全年都可以繁殖。可能会和其他鹤类一样用“跳舞”的方式求偶,展示其羽毛以引起异性的注意并给对方留下好印象,还包括跳跃、鞠躬等动作,其中一只还会围着另一只绕圈。

赤颈鹤筑巢时,攻击性较强;有沿用旧巢的习性,会翻新和重复使用巢穴多达五个繁殖季;营巢地点通常为有稀疏树木或灌丛的开阔平原草地和沼泽地上,巢材为水生植物的茎、叶等(如芦苇),但有时在干草丛中也可以找到赤颈鹤的巢;其巢体巨大,直径可以超过2米,高度接近1米,高出水面约2米,远看像个小岛。

产卵孵化

窝卵数通常为2-3枚,但有些巢只有1枚卵,卵呈绿色或者淡粉色,有褐色或紫色斑点。孵化时间约为28-31天。

哺育生长

孵化后,赤颈鹤亲鸟均参与喂食及照顾幼鸟,直到雏鸟独立。亲鸟会强迫幼鸟离开巢穴去寻找自己的配偶。亲鸟会一直陪伴幼鸟直到11月中旬左右,届时幼鸟会独立并自由飞翔。长成成鸟后大约每两到三年更换一次羽毛。一般情况下寿命为30-40年,但纪录最高的寿命可达80年。

物种保护

物种现状

至20世纪中期,赤颈鹤已经从大部分原栖地消失,全球数量自1980年以来减少了三分之一以上;菲律宾种群20世纪60年代末已灭绝,东南亚种群大量减少。

2006年,国际湿地组织统计印度、尼泊尔和巴基斯坦有8000-10000只个体;柬埔寨、老挝和越南有800-1000只,缅甸有500-800只;澳大利亚有大约10000只成年繁殖鸟。因此,种群总数为19000-21800只个体,其中约包含13000-15000只成年个体。赤颈鹤的种群数量整体呈现下降趋势。

致危因素

第一,主要的威胁是湿地的丧失和退化,在越南和柬埔寨,赤颈鹤的关键旱季栖息地——湄公河三角洲,该区域在最近几十年已经被大片开垦为农业用地;由于养虾场的扩张,大部分季节性泛滥的平原洪泛区消失;人类对湿地的干扰(如使用快艇、开发房屋等)也会影响到赤颈鹤的正常繁殖。

第二,人类为了贸易、食品、医药目的以及在某些地区为防止赤颈鹤损害农作物而猎杀成鸟、偷卵、偷猎雏鸟(特别是在印度和巴基斯坦),还容易不小心摄入杀虫剂致死;农业实践的机械化也可能会威胁到农业用地上的鸟类繁殖。

第三,在赤颈鹤活动范围的部分地区,与输电线的碰撞也是一个重大的威胁。

保护级别

2016年,赤颈鹤被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1中,等级为易危(VU)。

2021年,赤颈鹤被列入中国《国家重点保护野生动物名录》中,为一级野生保护动物。

2022年,赤颈鹤被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅱ中。

保护措施

2004-2005年,印度开展巢穴保护计划,拉贾斯坦邦哥打区(Kota)的志愿者保护了22个赤颈鹤巢穴,结果有19只雏鸟成功孵化。

2006年,柬埔寨划定了一个238374公顷的保护区来保护赤颈鹤,此后常进行巡逻和环境教育。

2009年,泰国呵叻府(Nakhon Ratchasima)动物园以建立赤颈鹤野生种群为目标开展圈养繁殖。科拉特动物园(Korat Zoo)和动物园组织(ZPO)与泰国国家公园、野生动植物保护部合作,制定繁殖和再引进方案,截止到2020年,已成功地将该种重新引入布里拉姆省的三个湿地综合体中。

国际鹤类基金会(ICF)在越南帮助保护濒危赤颈鹤的越冬地区及其他湿地稀有鸟类。

主要价值

赤颈鹤在食物链中属于初级、二级和三级消费者,作为小型脊椎动物和无脊椎动物的捕食者,其在维持这些种群稳定方面发挥着重要作用;其产卵的数量也会影响豺和家鸦的食物来源;其还有助于维持植被,有一定的生态价值。

相关文化

赤颈鹤的印度亚种在其分布区内被印度教徒视为吉祥鸟,称其为“湿地之神”;著名的蚁垤(又译跋弥,是一位古印度梵语文学的先驱者诗人)曾诅咒一个杀死赤颈鹤的猎人,并写了《罗摩衍那》。

中国民间对赤颈鹤也不陌生,傣族语称其为“诺坑”。