形态特征

白鹡鸰体型中等,雌雄个体体型差异不大,体长范围在15.6-19.5厘米,体重范围在15-30克,嘴峰长范围为1.1-1.7厘米,翅长范围为8.1-9.8厘米,尾长范围为8.2-10.1厘米,跗蹠长范围为2-2.8厘米。

白鹡鸰成鸟前额与脸颊呈白色,头顶、后颈与枕部呈黑色;颏、喉呈黑色或白色,胸呈黑色;背、肩呈灰色或黑色;头后、颈背及胸部具有黑色斑纹,在繁殖期斑纹扩展;两翅黑色,中覆羽与大覆羽白色或尖端白色,翅上小覆羽为黑色或灰色,有明显白色翅斑;其下体为白色,尾巴黑白相间,型长而窄,两侧尾羽为白色,其余尾羽为黑色;虹膜呈黑褐色,喙与跗跖呈黑色;雌鸟与雄鸟相比颜色更暗。其幼鸟体羽灰色,长成成鸟时灰色体羽变为黑色。

东北亚种M. a. baicalensis与本种相比头侧为白色,胸口有一大块黑斑。普通亚种M. a. leucopsis与本种相比额头与头前、头侧以及颈侧均为白色,胸处有一半圆形白斑。黑背眼纹亚种M. a. lugens和普通亚种相似,但有黑色贯眼纹。灰背眼纹亚种M. a. ocularis和黑背眼纹亚种类似,但背为灰色,仅头顶后至颈后和尾部黑色。西南亚种M. a. alboides 胸部黑色与颈侧黑色相连。新疆亚种M. a. personata 背、肩灰色,腰部和尾部黑色。西部亚种M.a.dukhunensis 具有扇形黑色颈环,胸部黑色与颈部黑色分离不相连。

分布栖息

分布范围

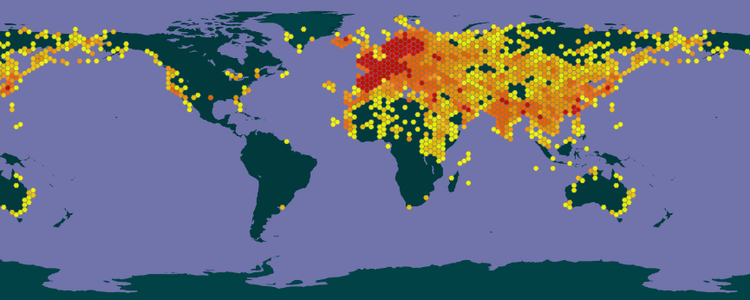

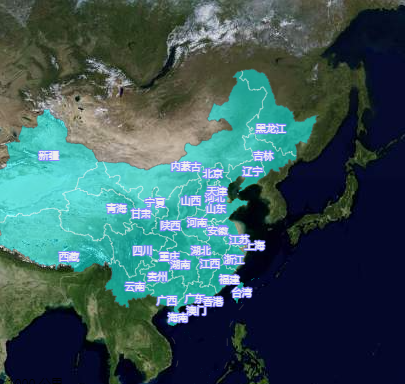

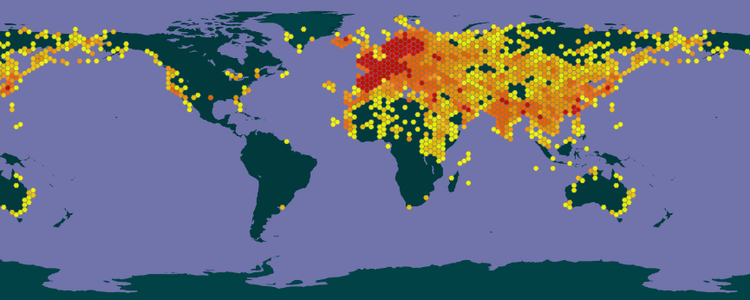

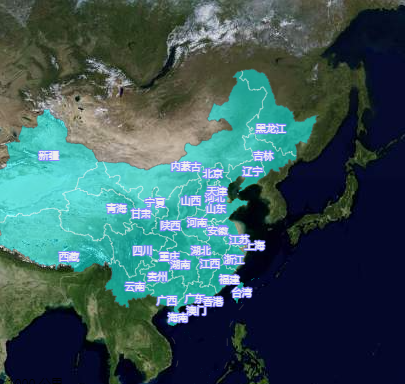

白鹡鸰在全球主要分布于欧亚大陆及非洲。其在中国分布范围广,几乎遍布全国各地。

白鹡鸰共有11个亚种,其中在中国有7个亚种。主要亚种的分布如下:

亚种名称 | 分布范围 |

英国亚种 M. a. yarrellii | 分布于以色列、英国以及欧洲西部沿海地区 |

指名亚种 M. a. alba | 分布于格陵兰岛东南部,冰岛以及法罗群岛;穿过欧洲大陆至乌拉尔山脉,高加索,中亚及中东 |

摩洛哥亚种 M. a. subpersonata | 分布于摩洛哥西部 |

新疆亚种 M. a. personata | 分布于伊朗北部至西伯利亚西南部,外蒙古西部,中国西北部及喜马拉雅西部 |

东北亚种 M. a. baicalensis | 分布于西伯利亚中南部至中国东北部 |

灰背眼纹亚种 M. a. ocularis | 分布于西伯利亚北部至阿拉斯加西北部 |

黑背眼纹亚种 M. a. lugens | 分布于俄罗斯东部,韩国北部,以及日本北部至南部 |

普通亚种 M. a. leucopsis | 分布于中国中部及东部,俄罗斯东南部,韩国,以及日本中部至西南部 |

西南亚种 M. a. alboides | 分布于喜马拉雅中部及东部至中国南部,印度尼西亚北部以及缅甸北部 |

伊朗亚种 M.a.persica | 分布于伊朗 |

西部亚种 M.a.dukhunensis | 分布于俄罗斯南部,西南亚,印度,巴基斯坦,阿富汗,中国新疆、青海、四川 |

栖息环境

白鹡鸰的生活环境多样,主要栖息于海拔5000米以下的如溪流、湖泊、水库、水塘、河流等水域岸边;近水的开阔地带;农田、沼泽等湿地;人类村落或城镇。常见于地上、岩石上、以及小灌木或树上。

生活习性

常见行为

白鹡鸰有时会较长时间站在同一地方,尾巴不停地上下摆动;在进食时尾巴摆动的频率比梳理羽毛时尾巴摆动的频率要高。其进行该行为的目的或是对捕食者保持警觉状态的一种信号。

食性食物

白鹡鸰主要以捕食昆虫为生。常见的食用昆虫种类包括:如蝉、金龟子、蛆、蛾、蜂类、昆虫幼虫等鞘翅目、双翅目、鳞翅目、膜翅目、直翅目等昆虫。偶尔也会摄食如蜘蛛等无脊椎动物以及浆果、植物种子等植物性食物。幼鸟主要取食鳞翅目及鞘翅目昆虫,有时会少量取食蚯蚓、蜘蛛等。

社群行为

白鹡鸰通常单独成对或3-5只小群进行活动。迁徙期间,由10-20余只白鹡鸰组成迁徙大群。

节律行为

季节性节律:白鹡鸰在中国主要为夏候鸟,部分在中国福建、广东、海南岛等南部沿海省区和海岛的种群为冬候鸟和留鸟。候鸟白鹡鸰的迁徙时间随亚种的不同而有所不同,最早在三月末或四月初出发,大部分在四月初至四月中旬迁至北方繁殖地。其迁徙通常为单独迁徙或3-10只鸟成小群迁徙,很少有呈大群迁徙的迹象。

日节律:白鹡鸰的日常通常在领地内度过,有时会与鸟群去领地外捕食,但总会回领地驱赶侵略者。拥有领地的白鹡鸰通常会花一天的时间在鸟群和领地之间来回奔波。白鹡鸰定期检查领地的行为没有固定规律,主要是为了防止在其不在的时候有其他外来者入侵并定居。

生长繁殖

白鹡鸰于每年4-7月进入繁殖期。

发情期

白鹡鸰于4月上旬开始发情求偶。雄鸟求偶时,先婉转鸣叫片刻,后逐渐飞近雌鸟身旁,靠近后开始蓬松背部羽毛,进行展翅并小步疾走,发出“Zi-ling,Zi-ling”的鸣叫声。求偶成功后,雌鸟下蹲,雄鸟跳上雌鸟背部进行交配。交配过程中,雌鸟头部微微摇动,雄鸟连续展翅,2-3秒钟左右交配结束,雄鸟从雌鸟身上飞下,并进行振翅疾走。交配结束后,二鸟各自走动约10秒钟,后共同飞走。

产卵期

白鹡鸰通常营巢于水域附近的岩洞、岩壁缝隙、房屋墙洞以及石墙缝内等比较隐蔽之处,由雌、雄两亲鸟共同营巢。巢主要由枯草叶、枯草茎以及草根构成松散粗糙外围,内里铺有苔藓、羽毛、兽毛等,整体呈杯状。巢的大小为外径11-16厘米,内径6-11厘米,深4-5厘米,高7-8厘米。选巢一般需要5-7天,在雌鸟与雄鸟成对生活后,雌鸟开始寻找巢址,雄鸟站在高处守候并驱赶同类,巢建好后雌鸟即开始产卵。白鹡鸰每窝产卵约5-6枚,卵为灰白色,具有褐色斑点,越向尖端斑点越稀疏;卵的大小为19-22毫米x14.5-16毫米,重2-2.6克。通常每隔一日产一枚卵,产完卵后第二天开始孵卵,孵化期12天。

育雏期

孵化工作由雌雄亲鸟轮流担任,以雌鸟为主。孵化12天幼鸟即出壳,刚出壳的幼鸟全身裸露呈肉红色,仅头、背以及肱羽区域有灰白色胎绒羽;嘴缘蜡黄色,眼泡大但尚未睁开。在成长过程中,幼鸟的体重与体长不断增长:4-7日龄时体重增长速度最快,7-10日龄时体长增长速度最快;同时羽毛日渐丰满,嘴与跗跖也有生长,在11日龄时,幼鸟体羽已较为丰满,上嘴变为黑色。幼鸟晚成性,于14日龄出巢,出巢后还不具备独立生活的能力,经亲鸟教导飞行、捕食、防御天敌等生存技能后,于26日龄左右离开亲鸟独立活动

物种保护

种群现状

白鹡鸰种群数量处于稳定状态,截至2019年,全球成熟个体数量约为1亿3500万到2亿2100万只。

保护级别

白鹡鸰在2018年被列入世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录,等级为无危(LC)。

主要价值

白鹡鸰为食虫益鸟,育雏食物中85%以上是农林、卫生害虫,对植物保护意义较大。