形态特征

黑冠鳽是一种中小型的鹭类,成鸟体重约400-600克,体长约47-51厘米,翼展可达90厘米以上,喙长约4-5厘米,尾长约7-11厘米。

黑冠鳽前额具黑色冠羽,冠羽后至胸部的羽毛为栗褐色并有黑色斑点,颏白并具有黑色纵纹连成的中线,喉部中央有向下延伸至胸部的黑色条纹。身体为肉桂褐色,下体为棕黄色且有黑白色纵纹。翅宽而圆,腋羽和翅下羽毛也具有黑白相间的斑点,飞行时黑色的飞羽及白色翼尖有别于栗苇鳽(Ixobrychus cinnamomeus)。

亚成鸟上体为深褐色,具有白色点斑及黄色横斑,下体苍白且具黑褐色点斑点和横斑,喉部为白色,喉部中央也具有向下的黑色条纹。

黑冠鳽的虹膜为黄色,喙与其他鹭类相比更为粗短而且上嘴下弯,成鸟眼先及眼周有淡蓝色裸露皮肤,而亚成鸟该处皮肤偏黄色,跗跖和趾呈暗绿色。

分布栖息

地理分布

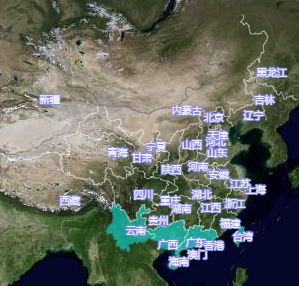

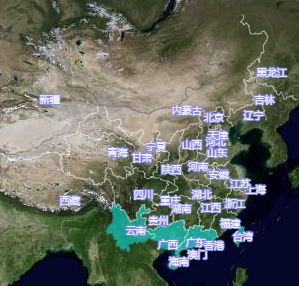

黑冠鳽主要分布在亚洲东部和南部的热带和亚热带区域,如中国、日本、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、缅甸、老挝、越南、泰国、印度、斯里兰卡等地。在中国主要分布于云南、广东、广西、香港、海南、台湾等南部地区,但在更靠北的地区如山东等地以及南半球的澳大利亚等地也偶有发现记录。

黑冠鳽的地理分布并非一成不变,温度能极大的影响鸟类分布,有研究表明,随着气候变暖,全球平均气温抬升,部分黑冠鳽种群的栖息地有向北移动的倾向。

栖息环境

鹭科动物大多喜好在湿地以及湿地附近的林地活动,黑冠鳽的栖息环境也类似,主要分布在河湖、水库、水田附近的林地、竹林,沼泽以及低海拔地区潮湿的森林中。它们通常在高大乔木的下层筑巢,在森林下层以及林间空地上活动并觅食。

随着人类活动地域不断扩张并建立起独特的城市生态系统,部分黑冠鳽开始主动迁入并逐渐适应在人类社区附近或公园的林地中生活。有研究显示,台北及附近地区的黑冠鳽种群,有约69%的个体分布在市区中密度较高的林地中,只有21%的个体分布在郊区或更远的山间林地中。

生活习性

迁徙行为

在黑冠鳽的分布区域内,北部的种群常有迁徙行为,在日本等地的种群则是留鸟。印度北部的种群在冬季可能会飞往斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚等地过冬。

节律行为

黑冠鳽通常在黄昏和夜晚活动,但也有不少在白天活动的观察记录,其活动与捕食行为有很大关系。

觅食行为

黑冠鳽的喙相较于其他鹭类更为短粗,使得它除了可以捕食浅水中的小型鱼类、虾蟹、青蛙之外,还可以翻找林间落叶层和腐殖质土壤中的小动物为食,如蚯蚓、蜗牛和蚱蜢、甲虫等。它的食谱也并不固定,会根据其栖息地的不同而有所变化。

社群行为

鹭类大多是群居动物,但黑冠鳽是一种独行鸟类,通常踪迹难觅,而且性格胆小,警惕性很高。

适应城市

栖息在人类市区生境中的黑冠鳽,是城市树冠之下的重要掠食者,捕食蚯蚓、青蛙与昆虫等生物。由于市区中林地资源有限,这些黑冠鳽的巢穴之间大多相聚只有数百米远,在食物资源充裕的情况下,种内的个体互相习惯化,能容忍轻度斗争。而在种间关系方面,这些黑冠鳽已经习惯与其他无害的动物相处,并适度提防家犬家猫等人类社区的常见生物。这些黑冠鳽在人类城市生态系统中占据了独特的地位。

生长繁殖

黑冠鳽是一种会筑巢的鸟类,往往在高大乔木的下层枝叶中筑巢,这样可以很好的防备来自天上的掠食者。其繁殖期在每年的三月到八月,繁殖高峰期出现在四月左右,每窝产卵4-5个,卵为白色、阔椭圆形。在条件允许的情况下,黑冠鳽可以一年繁殖两次。

黑冠鳽的繁殖会受温度等环境因素的影响,其繁殖期的开始时间与12月份的温度相关。有研究表明,在环境气温升高的情况下,特定月份气温升高1℃,黑冠鳽的繁殖期就可能提前9.7天。这可能是由于生理限制和食物资源的限制。繁殖是非常耗能的行为,鸟类需要在温暖的环境中繁殖,同时气温周期也会影响食物资源的波动,因此冬、春季温度的提早回升有利于繁殖期的提前。

一般而言,环境变暖有利于鸟类繁殖,提早繁殖能够使幼鸟在冬季来临前有更多的成长时间,但前提是要跟食物资源周期的改变趋势相同。如果两者随温度变化的趋势不一致,就会导致食物供给失衡,造成繁殖成功率的下降、延迟繁殖或产卵数减少。

物种保护

种群现状

黑冠鳽的分布范围较广,但较为罕见,其在全球的种群数量约在20000-200000只之间,相对而言在热带地区分布较多,越往北则越少。在中国,由于黑冠鳽主要分布在少数几个南部省份的湿地生境或原始森林中,因而数量稀少,种群濒危。

致危因素

城市扩张与人类活动导致的湿地生态环境被破坏是影响黑冠鳽种群数量发展的最主要原因。此外全球变暖所带来的长期潜在影响也不容忽视,黑冠鳽繁殖周期的提前与分布区域的北移可能会给这种鸟类的未来带来更多不确定因素。

保护举措

黑冠鳽在中国内地分布较少,一些主要栖息地都在自然保护区内,其中的黑冠鳽生存繁衍受到了良好的保护,其栖息范围有扩大趋势,多个自然保护区开始有记录报告。

黑冠鳽在中国台湾的人类社区间的繁衍已较为普遍,当地设置了特有生物研究保育中心野生动物急救站以救助黑冠鳽等濒危鸟类的落巢幼鸟,并视情况将其送归鸟巢。

保护级别

黑冠鳽于2020年被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》评定为无危物种(LC);

于2021年被中国《国家重点保护野生动物名录》评定为二级保护动物。