重度抑郁除了吃药还有别的办法治疗吗?

重度抑郁除了吃药还有别的办法治疗吗?

-

从好好爱自己开始!!!少替他人着想!!!自私一点!!!一定会慢慢康复!!!

2022-10-20 15:21:05 -

临床工作中给首诊患者开药,大家的第一反应都是:医生,我能不吃药吗?然后在治疗过程中,关于药的各种疑虑会接踵而至:

「药有副作用吗?吃了会变傻吗?」

「得吃多久?要吃一辈子吗?」

「吃了没感觉,能加减量吗?」

「感觉挺好,能停药了吗?

「两天没吃了,病情反复,接着吃行吗?」

吃药,通常是心理疾病患者最纠结的事情。

因此,它也成为了康复常见的「阻碍」之一。

不想吃药吗?我完全理解你。

我经常同患者讨论这个问题——为什么你宁愿忍受病情带来的痛苦,也不愿意吃药呢?

他们的回答让我感悟颇深。

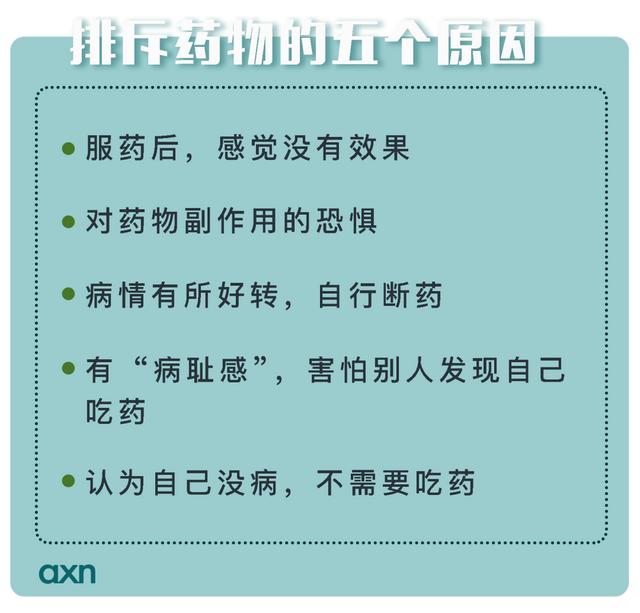

我简单总结了一下大家排斥药物的感受,大概有五个方面的原因:

我把这五个原因称为「四大误解」和「一大误会」。

先来说四大误解:

误解一:

感觉服药没效果

「吃了好几天,也没什么用,为啥还要吃。」

「吃完什么感觉都没有,药开错了?”

药物发挥作用是需要时间的,精神科药物发挥作用的时间会更长。

短则两周,长则数月。

吃了三天药就停了,相当于行百里却只跨一步,当然没有收获。

冰冻三尺非一日之寒,解冻自然也非一日之功。

别着急,慢慢来~

误解二:

恐惧药物的副作用

「有人说:吃精神类药物会损害大脑。」

「网上说,抗抑郁药物会让人发胖,我不想变胖。」

「说明书上写,副作用可能导致心脏问题,我害怕。」

精神科药物有没有副作用?

有!

副作用很严重吗?

大多数时候不严重!

有些副作用很唬人,喜欢看说明书的朋友会被吓得不轻。

说明书要求必须具体全面,会把所有的可能性做出说明,这是由于药物机制的特定性综合个体差异性导致的。

我们做任何事情都会有相应的收益或风险,如果收益很大而风险发生的概率很小,相信大部分人都会选择去做。

因为小概率的风险事件就放弃恢复健康的可能性,不太划算,当然,选择权在你手里。

有的常见副作用,很多人吃了都会发生,比如:嗜睡、食欲不佳、药物依赖等等...

但比起常年抑郁的折磨或长期失眠的痛苦,这些短期的副作用也许值得熬过去。

再者,药物的副作用是在医生的控制范围下的。

这并不是说医生能让你完全不被副作用困扰,而是医生可以及时调整药物的剂量、换一种药物或者使用一缓释剂、控释剂,让疗效最大化、副作用最小化。

有研究发现:

服药时血浆药物浓度是有波动的,一般的药物有很高的峰值和很低的谷值,在峰值的时候它的副反应特别大。

在谷值的时候它的的疗效不足,如果让峰值降下来,让谷值高上去,疗效就会持续比较好,而副反应就会比较小。

对医生而言,副作用不仅可控,甚至可以灵活运用。

比如说:有的医生会选择用富马酸喹硫片的副作用来治疗顽固性失眠。

虽然这个方法不可以长期使用,但在短期内效果明显。

我们常说——不谈剂量只谈危害都是耍流氓。

对于精神科药物,不谈正作用只谈副作用是片面的;不谈全病程只谈短期效益同样是片面的。

要用全面的、发展的眼光来看待药物。

前提是:保持和医生的良好沟通。

误解三:

病情稍有好转、自行断药

「今天睡得挺好,明天不吃药了试试。」

「哇,吃完药真有用,不抑郁了,还有点小兴奋」

「停药之后更严重了,再接着吃吧」

吃吃停停,几乎是大家吃药的一个常态。

这也是「治不好」的一个核心原因。

你必须要记住:精神心理疾病首次发作,一定要保证足量、足疗程的药物治疗,这是临床治愈的最大前提。

一旦初次治疗不彻底导致复发,再次用药则需更大剂量,更长时间,甚至促成顽疾、终身服药。

误解四:

病耻感,不敢用药

「吃药就会被父母发现了,我不想让他们知道我得了抑郁症」

「我住宿舍,吃这种药太不方便了」

病耻感,是影响药物治疗依从性的主要原因。

生病虽然是一件「不太好」的事情,但这跟我们的人品、道德没有任何关系。

生病当然可能引来异样的眼光,但最快最直接的解决方案应该是:遵医嘱尽快治愈。

究其根本,我们需要正确地看待疾病。

坦然一点,哪怕被知道,那又怎么样呢?事实不会因为隐瞒就消失。

积极一点,也许父母和同学都能理解呢?他们将是你康复道路上的重要支持。

就算大家都不理解,我们还获得了一个为大家分享医学知识的机会。

根据2019年精神卫生调查结果——精神障碍的终生患病率为16.57%,精神障碍可能出现在任何人(包括其亲友)一生中的任何时刻。

如果我们都能不歧视他人、不责备自己,守望相助,我们就都能够尽快康复,回归生活。

当你意识到自己有「病耻感」的存在,并且无法从中走出来,尽快找医生或者心理治疗师聊一聊会有很大帮助。

一大误会:

认为自己没病,不用吃药

认为自己没病,往往分为两种。

以往,这种情况常见于精神分裂症、妄想症患者。

「相信我,真的有人要害我」

「我真的会魔法,我没病」

如今,越来越多的其他疾病患者也出现这种抵触情绪:

「我又没病,为什么要看医生」

「我不吃药,现代人谁不焦虑不抑郁」

「我从小意志力强大,心理问题?我能克服」

为什么把他们归为一类?

因为这都是误会,误会无法自行消解。

如果没有他人的介入,他们会一直这样误会着。

但疾病不会因此而停下来,疾病也不会因为意志力就消失。

这里的介入者就是医生或心理治疗师,我们可以通过各种各样的方法,提升其治疗依从性,最终帮助患者临床治愈。

先通过药物使其情绪稳定下来,再通过后续的心理治疗调整其认知上的错误。

作为医生,偶然遇到某些疾病,我也会避免直接吃药。

像普通感冒、轻度的静脉曲张、偶发的头痛或者失眠,我都会采用「等待疗法」(等着它自己好)或者「物理疗法」。

这不是怕药苦,也不是在逃避药物的副作用。

而是我在有意识训练自己身体的自我调节功能,让身体自己产生效果更好、还没有副作用的药。

比如说:

- 合理的饮食起居,保证身体机能

- 常给自己心理疏导,调动「内源性吗啡」

- 学习禅修、国学等传统知识,发挥自己的精、气、神

其实这些在本质上都属于「心理治疗」。

但如果我生了急病的时候,我会毫不犹豫地选择药物治疗,因为这是当下我需要的。

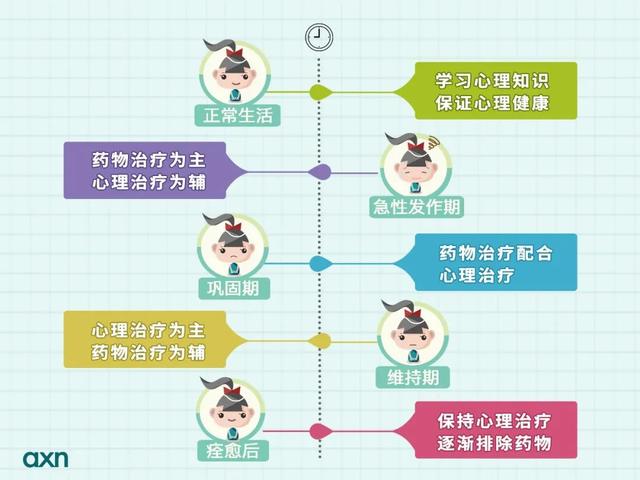

药物治疗和心理治疗都只是手段,我们的目的是要治愈疾病,在这个目的之上,用更舒适、相对直接、长远来看更有利的治疗方案。

诚然,相较于药物治疗,心理治疗在正规、专业的前提下,几乎不会产生副作用,更容易让人接受。

但也不要奉「心理治疗」为万能神器。

有人抱持这样的观点,药物治疗治标,心理治疗治本。

现代医学理念早已无「本」、「末」之分,而是以「心理」、「生理」、「社会」综合模式来看待疾病。

如果一定要给疾病分出「标」与「本」的话,那也是急则治标,缓则治本。

比如说:一位妄想的患者,满脑子都是:「总有刁民想害朕」。

这个时候去做心理治疗或心理咨询,他甚至有可能把心理咨询师也误认为「想害TA的凶手」,怎么可能顺利的接受治疗呢。

治疗是一个医患相互配合的过程。

这个时候,适当的使用药物,使其情绪稳定下来,心理治疗才能顺利的进行。

所以,对待不同的治疗方法,我们需要找到其中的客观规律:

任何一项治疗方法,都需要在合理的时间,合理的剂量下进行运用。

任何一项治疗方法都有利有弊,关键在于医生的判断和医患的沟通。

任何一项治疗方法都需要基于患者个体病情发展、客观需要、接受程度等条件下,通过医生的指导,通过医患双方的共同努力,才能达到最佳的效果。

怎样去帮助一个拒绝吃药的人?

除了鼓励患者跟医生一起沟通ta的焦虑和不安,一起寻找更适合的治疗方式,家人的作用也非常关键。

1.沟通

家人和陪诊人员都可以成为医患双方沟通的桥梁。

- 有的患者对就医抵触情绪较大

- 有的患者「害怕」医生

- 有的患者本身性格内向不善于表达

- 有的患者无法准确回忆自己的病情...

在这些时候,如果家人或者陪诊人员能够将患者的情绪和状态告之医生,有利于治疗方案的制定。

2.诚实

真诚的说出实际情况,对疾病的诊疗起到的可能是决定性的作用。

有无既往病史、是否按时服药、有无应激事件,这些关键信息在患者本人无法提供时,家人务必要诚实。

对患者的诚实则是有目的性的,有时为了治疗关系的顺利推进。

家人要保持正确的认识,以求患者认知观念的平衡。

3.管理

所谓的管理,不是控制,不是强迫,而是帮助患者管理自己的疾病。

更重要的是帮助患者提升「管理自己疾病」的意识。

- 对治疗的急性期、巩固期、恢复期的充分认知、认同

- 建立自己的治疗目标和人生目标

学会管理自己的身心健康是我们毕生的修行。

4.支持

请明确的告知患者:当TA面对疾病,或者面对医生的时候,你是TA的后盾。你会一直支持着TA 。

我们希望达到的效果是:患者本人提升了治疗依从性,而不是在被迫或者怀疑中吃下药物。

这种状态来源于其充足的安全感,安全感则来源于有充分的支持。

药物不是洪水猛兽,疾病也不是。

对待疾病错误的认知和任其发展的消极选择才是真正的洪水猛兽。

但只要医患能彼此信任,保持良好的沟通,我们就能水来土掩,击退猛兽。

以上内容由「安忻睡眠」为您编辑整理,想了解更多权威健康知识,欢迎关注我们!

2022-10-21 14:34:22 -

重度抑郁了,当然是要吃药是一定的!但最主要的是要查明原因,是因为什么事情,而引起的他(她)重度抑郁!一般来讲,一个人如果出现重度抑郁,那一定是他(她)先是有了抑郁的倾向了,如:遇到事情莫名其妙的悲伤,痛苦,失眠,或者愤怒,厌食,情绪变化特大,有一些反常举动,甚至有自残,自伤,自杀等倾向就说明重度抑郁了,这种情况发生时,要及时去医院就医治疗。

我女儿就是一个产后抑郁症的患者,她后来发展到扬言要“我要抱着孩子跳楼,让你们都后悔,看你们对我不好……”这种举动出现过好几回,我才意识到她抑郁的严重性,于2021年3月8日,把她送进北京安定医院治疗,经过大夫检查治疗22天,有临床各项检查治疗,具体有电击疗法每周3次,抽血化验药物浓度,干预疗法,还有心理疏导等等,于2021年3月30日出院!至今已经有一年半的时间了,一直是药物维持着,并且定期去医院复查,开药,病情也趋向于稳定的状态。

2022-10-21 01:09:39

2022-10-21 01:09:39 -

说真,可能还有其它的治疗办法,但是吃药是肯定的,也是最基本的治疗方法!

话说,只要吃药治疗就非常好了,最基本最简单的治疗都不愿,难不成你还想住院或者电击治疗?

2022-10-21 09:52:36

2022-10-21 09:52:36