古代斩首为什么都选在午时三刻?

古代斩首为什么都选在午时三刻?

-

因为古人认为,杀人是“阴事”,而午时三刻,在古代是阳光最强,“阳气”最重的时刻。

被斩首的人,就算罪有应得,可还是会有一口怨气,死了之后会去纠缠刽子手,或者下令的官员,所以古人就将斩首时间定在午时三刻,借阳气抑制阴气,能够最大限度的保护行刑者或者下令官员。

还有另一层意思,人的精力在“午时三刻”,处于“伏枕”的边缘,就比如我们很多时候,站在中午刺眼的阳光下,不过多久,眼睛就会泛酸,意识就会有些朦胧。

所以此刻斩首犯人,犯人也会有些昏昏欲睡,脑袋落地的瞬间,可以减轻几分痛苦,如此说来,也不失为出于人道主义的考虑。

还有后来神鬼小说中常用的概念:

在午时三刻开刀问斩,阳气最盛,阴气遇则消散,如果要斩首的是罪大恶极之犯,或许"连鬼都不得做",以示严惩。

再说明确点儿,就是说让他无法接触到阴气,死了就死了,连鬼都让这个犯人做不成。

所以这跟上边所说的人道主义相反,属于对罪犯的加深惩罚。

还有另一种说法,是说斩刑在正午开刀,让其有鬼做;

重犯或十恶不赦之犯,必选午时三刻开刀,不让其做鬼。

皇城的午门附近毫无遮挡物,阳光直射,阳气最盛。

所以皇帝令推出午门斩首者,也无鬼做。

其实说白了,都是一种震慑作用,用这些神鬼玄说,让世人对大刑本身产生恐惧,从而抑制犯罪,就古代的封建迷信大环境来看,这种做法其实很奏效。

最后补充一点,午时三刻的确切时间,应该是在清朝有了具体规定:

即相当于现在的11点44分到12点之间,这大约16分钟的时间内,统称为:

午时三刻。

————————

如果觉得还不错,不妨点个赞吧~

欢迎关注:钱品聚,了解更多文化趣闻,谢谢~

2017-11-28 19:01:43 -

在各种古典小说和影视剧中的频繁亮相,使得“午时三刻”处斩成为现代人对古时印象最深的时间记忆。那么,“午时三刻”到底是今天的几点?古时处斩又为何总是选在这个时刻呢?

日晷

先要了解古人的计时方法和工具。和今天不同,古人把一昼夜分为12个时辰,每一个时辰相当于今天的2小时。按地支排序为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,即从夜间11时起到凌晨1时为子时,1时至3时为丑时,以此类推。而12个时辰又分为100刻。 “午时”即为中午11时至13时,而每刻相当于现在的14分26秒。由此可见,“午时三刻”就相当于现在的中午11时43分12秒。

“午时三刻”将近正午12点,太阳挂在天空中央,是地面上阴影最短的时候。这在古人看来是一天当中“阳气”最盛的时候。中国古代一直认为杀人是“阴事”,无论被杀的人是否罪有应得,他的鬼魂总是会来纠缠作出判决的法官、监斩的官员、行刑的刽子手等和他被处死有关的人员。

处斩电视剧照

所以,在阳气最盛的时候行刑,可以压抑鬼魂不敢出现。这就是“午时三刻”处斩刑最主要的原因。

2017-03-21 11:07:35 -

午时三刻行刑的原因:古代的“午时三刻”差不多是中午的11:45,这在当时看来是一天当中“阳气” 最盛的时候。人们迷信的看法,认为杀人是“阴事”,无论被杀的人是否罪有应得,他的鬼魂总是会来纠缠判法官、监斩的官员、行刑的刽子手等人。所以在阳气最盛的时候行刑,可以抑制鬼魂的出现。

古人把一昼夜分为12个时辰,每一个时辰相当于今天的2小时。按地支排序为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、 亥,即从夜间11时起到凌晨1时为子时,1时至3时为丑时,以此类推。而12个时辰又分为100刻。 “午时”即为中午11时至13时,而每刻相当于现在的14分26秒。由此可见,“午时三刻”就相当于现在的中午11时43分12秒。

“午时三刻”将近正午12点,太阳挂在天空中央,是地面上阴影最短的时候。这在古人看来是一天当中“阳气”最盛的时候。

所以说在阳气最盛的时候行刑,可以压抑鬼魂不敢出现。这就是“午时三刻”处斩刑最主要的原因。

2017-03-21 18:10:36 -

根据古时阴阳学说,午时三刻阳气最旺,即便有阴气出现也立即消散。在被午时三刻问斩的罪犯一定要是十恶不赦,罪大恶极,不可存于三界。让其死后阴气不能相聚,没有做鬼后投胎转世的机会,就是要消灭灵魂。

2017-05-05 13:48:35 -

午时三刻,白天午时三刻是阴气跟阳气交换的时刻,那个阳气最旺盛时刻又是阴气最旺盛时刻,刚刚死的人就是新鬼,能让新鬼魂飞魄散,能让老鬼出来采阴补阳时刻,所以在农村说什么一般碰到鬼一般就是这个时刻,碰到鬼人一般是那个时刻晦气太重又走到聚阴之地了再又是午时三刻,这三条件具备就会碰到鬼,具备两个条件就容易看到鬼,一般就说是眼花了产生幻觉,经常叹气的人,晦气比较重,为什么你一叹气老人就会说你经常叹气不好,就是这个道理,

2017-04-10 18:10:29 -

谢谢邀请:

事实上\"午时三刻″行刑并不是古代的法律规定。唐宋时期的法律只规定了不得执行死刑的时间,即每月的禁杀日为(每逄初一、初八、初十、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿八、廿九、三十)都不得执行死刑。每年从立春到秋分,以及正月、五月、九月、大斋戒日、大祭祀日、二十四节气日、每个月的朔望和上下弦日也不得执行死刑。甚至还有\"雨未晴、夜未明″的情况下也不得执行死刑的规定。那么古代在什么时间段执行死刑呢?事实上古代行刑的时间段并不象戏里演的书上写的\"午时三刻″,而是定在可以行刑日子里的未时至申时这段时间内(13点一一17点之间)行刑。明清时期的法律也只是规定了行刑的日期,并没有明确规定行刑的时刻。所以本人认为\"午时三刻″行刑与迷信有关。古时候的人认为,杀人是\"阴事\",不论被杀的人是否有罪,他的鬼魂都会来纠缠判官、监斩官、行刑的刽子手和其它有关联的人员。所以只有选择\"午时三刻\"阳气最盛的时侯行刑,可以压抑阴魂,使死刑犯的鬼魂不敢出来纠缠。这也就是古代\"午时三刻″开刀问斩的原因吧!

2018-12-24 05:59:28 -

午时三刻是中午最热的时候,人在这个时间血气方刚,十八年后又是一个好汉!无论砍死哪个人,都有由衷和理由,而且这个时间是阳光十足的时候,即使是冤死的鬼魂也不会找替死鬼代替,就是魂飞魄散的时刻!

2017-04-13 21:49:07 -

有书君很喜欢有事没事读些闲书,今天的题目正合吾意。

首先,让我们来说一下什么是午时三刻?

在北京故宫太和殿前的丹陛上,陈列着十分引人注目的文物——日晷,它是古人用来计时的工具。

在古代一天分12时辰,分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,在日晷上是十二个大区,指针的影子处于哪个区,就表明当时是什么时辰。

但一个时辰是现在的两小时之久,不够精确,于是在时辰内继续细分,每个时辰又分为八个刻,每个刻为十五分钟。

这午时是现在的十一点到一点,以十二点为正点,午时三刻就是现在的十一点四十五分。

不过,有书君觉得午时三刻应为“正午时三刻”,那就应该是北京的十二点四十五分,具体可以看下文的详解。

其次,为什么是午时三刻而不是正午时?

有书君认为,此时辰是以西安的时间定时的。西安是西周,秦,西汉,新,前赵,前秦,后秦,西魏,北周,隋,唐等十三个朝代的都城,历时一千余年,是我国历史上建都朝代最多,建都时间最长的一个城市。

西安的地理位置是东经108度54分,而北京的地理位置是东经116度43分,西安比北京的时差晚约四十五分钟,即北京正午时三刻为西安地区正午。

再次,为什么斩首一定要选在午时三刻?

1.儒家思想的说法:在“午时三刻”,人的精力最为萧索,处于“伏枕”的边缘,此刻处决犯人,犯人也是懵懂欲睡的,脑袋落地的瞬间,也许痛苦会减少很多。

由此可以感知,古代严酷刑法中还是有温情的,选择午时三刻的时间来处决犯人,是为犯人考虑,还尚有一丝人道主义在里面。

2.迷信的说法:古代人讲求万事万物阴阳平衡,斩人首级在古代迷信的说法是“阴事”。

无论被斩首的人是否罪有应得,那些判决官、监斩官、行刑的刽子手,还是怕被鬼魂缠身。

而午时三刻是一天阳光最充足,也就是阳气最盛时,阴气容易消散,不会结怨气成为厉鬼。

在这里有书君补充一点,这道题本身不是很完整,此题应该是古代斩首一般是秋后的午时三刻。

为什么一定要安排在秋后?因为秋天是万物凋零的季节,自然界的很多生物都会在这个季节终结生命。而选择秋后,本意在于顺应天意,这也就是我们常说的秋后问斩。

对于古人来讲,很多事情没有办法解释,所以有很多迷信的做法。在这里我们不去传播迷信之说,而是学习古人计时的方法;笑看古人是如何给自己愚昧的行为寻求说法的。

既然我们老祖宗曾经做过的事,无法在历史记忆中删除,批判地接受也是一种做法,而且甚是有趣。

有书君语:对此问题你有什么不同的见解呢?欢迎在下方留言评论,别忘给有书君点个赞哦~关注有书君,私信回复句子,有书君送你一句特别的话!

2018-07-04 14:24:53 -

古代斩首为啥都要午时三刻秋后问斩?这的确是一个很有意思的话题,不少人都会产生疑问,要讲清楚这个问题,就必须站在古人当时对世界认知的角度上来分析,否则就会闹出笑话,还以为古人比较愚昧呢。

人类对世界万物的认知总是循序渐进的,甚至错误的认知也伴随着人类的发展,直到今天。其实对与错都是相对的,人类认识世界和掌握自然规律也是在不断的纠错中得出了正确的结论,从而推进了科学的发展。

古人在当时的自然环境中,限于对世界万物认知的有限性,得出了许多在后天看来是错误的认知,比如“天圆地方说〞,古人认为天是圆的,地是方的。这就是古人对天地的“正确”认知,不要说古人,即便是在科学技术非常发达的今天,仍然有人是这么认为的。美国的一个权威民调机构对美国民众发起了一项调查,结果被调查人中有1/6的人认为地球是平的,其中有不少是工程师、教授和科学家。看到这个结果,你就会对古人肃然起敬了吧。

古人不仅有“天圆地方”说,而且还认为世间有阴间和阳间之分,有鬼神存在,用现在的话说就是古人非常迷信,因此很多典故里都谈神论鬼,寺庙里更是如此。其实现在人们的一些求神拜佛活动,不也是迷信吗。

既然现代的一部分人都相信鬼神,对古人来说,相信鬼神更是天经地义的,毕竟那个时候科学有限,很多自然现象无法做出解释,特别是在自然灾害面前,人类往往是无能为力。

古人为了生存,把这些解释不了的自然现象,统统归结到无所不能的神秘力量——鬼神,从而获得精神层面上的一种寄托,表现出对大自然的这种神秘力量的敬畏。

现代人总认为古人封建迷信,愚昧可笑,但在那个时代,迷信的思想却是无可厚非的。也就是说,鬼神在古人的心目中占有无出其右的地位,所以,古人在做某些事情之前,一定会先祭拜鬼神,比如皇帝每年冬至这一天都要行祭天大礼、在民间有农历六月初六为“祭神节”之说等,这些都是在表达对神灵的敬畏。

知道了以上这些,再回过头来看古人斩首的问题就相对好理解了。古人为什么要在秋后问斩呢?因为当时的古人认为,斩首是强迫终结别人的生命,是件有悖于积德行善的事,万一错杀,还会迁怒于神灵和老天爷。

但到了秋后情况就不一样了,此时万物凋零,许多生命在这个季节开始慢慢终结,如果在这个季节里问斩穷凶极恶的罪犯,是顺从天意,是不会冒犯天神的。

为什么要在午时三刻问斩?原因有两种,一是在古人的认知里,这个时候的阳气比较旺盛,阴气比较消散,选择这个时候问斩,能把人的魂魄冲散,罪犯连鬼都做不成,能够让恶人得到应有的惩罚。二是不受罪、不痛苦。因为在人的印象中,斩首是一件非常残忍的事,让人心生畏惧,所以很少有人敢犯大罪。一旦犯了大罪,为了减轻罪犯的痛苦,古人认为,午时三刻是阳气最盛的时候,而这个时候人的意志却比较消沉,而且精神涣散,有种昏昏欲睡的感觉。趁这个时候斩首罪犯,不会有太明显的感觉,搞不好还以为死在了梦中,也算是比较人性化的一种刑罚了。

按照现在的时间算法,午时三刻就是北京时间11:45左右,太阳在天空正中,是阳气最足的时刻,可以压住阴气,罪犯没有机会做鬼,更别说是报仇了。

总而言之,选择秋后午时三刻问斩,在古人的认知里,也算是一种智慧吧,毕竟斩首有损公德,而秋后则顺从了天意,午时三刻又是阳气最足的时刻,不会让问斩者心有余悸或者留下什么阴影。

2021-10-14 11:20:10 -

每个时辰2小时,午时即中午11点至1点,一个时辰分八刻,每刻15分钟,前面四刻称上四刻,后面4刻称后四刻。按阴阳五行来分,午时属火,正午阳气正盛,过了正午阳气逐渐衰退,所以午时三刻时最接近正午的一个时刻,也是阳气逐渐走向正盛的时刻,此时问斩,可以消除一切阴蓂鬼怪和冤情!

2017-05-09 13:22:12 -

道听途说,岂可尽信?

在古装剧里,我们常常看到,问斩罪犯要在午时三刻进行。午时三刻是什么时候呢?我国古代的计时器主要是日晷、滴漏等。其中,滴漏一般是用铜壶盛水,标上刻度,将一昼夜分为100刻。唐代以后,又将每个时辰分为初、正两个部分。据专家讲,问斩罪犯的午时三刻,应该是午正三刻,也就是中午12点45分左右。

为什么要在这个点杀人呢?主要是此时为正中午,日当中天,地面上阴影最短,是一天中阳气最盛的时候。古人比较迷信,认为犯人被斩后,阴魂容易缠住监斩官、刽子手和围观的百姓,而选在一天中阳气最盛的时候问斩,阴不胜阳,邪不压正,罪犯的阴魂也不敢作祟。

当然,以上这些说法,都是电视剧和演义小说里的,古代法律有没有明确规定一天中行刑的时间呢?可能与我们理解的不太一样。

比如,唐朝的法律规定了什么时候不能执行死刑,主要有:每个月的朔望(也就是初一、十五),二十四节气,大的祭祀日、斋戒日等等,有专家算过,如果严格执行这个规定,每年大概只有80天可以执行死刑。此外,在“雨未晴、夜未明”的情况也不能行刑,这些都充分反映了古人行“仁政”的思想,有“好生之德”。

在行刑的时间上,唐朝规定,只有未时到申时(大约是下午1点到5点之间)行刑,而不是午时三刻。大明律和大清律规定了和唐朝差不多的行刑日期,但对于时间,没有明确规定。

那为什么午时三刻会这么流行呢?可能是当时官府的惯例,也可能是当时说书人,小说家的看法,就像动不动就推出午门斩首一样。午门是哪儿?紫禁城的正门,皇帝会在自己家正门口干杀人这么晦气的事情吗?但是经过戏剧、评书这么一传,推出午门斩首深入人心。

午正三刻问斩也是一样,但是,更合理,也更合情。

所以,听说的知识,最好再查一查,核实一下。东坡有言:事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

2018-04-13 09:30:04 -

选择在午时三刻砍头是封建时代非常迷信的做法。中国古代历史中把一天的时间按12地支分为12个时辰,也就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,午时太阳在中天的位置,在一天里阳气最重,在阳气的笼罩下阴气无处可藏,而午时三刻是一天里阳气的巅峰,阴气根本没有滋生的环境,如果在这个时候砍头,被杀的人阴气立即烟消云散,死去的人连做鬼的可能性都没有了。封建统治阶级认为死刑犯罪大恶极,不准他们轮回超度,所以选择在午时三刻砍头,杜绝他们轮回的可能。

2017-09-15 18:35:08 -

在有关古代处决犯人的小说和影视剧里,常有“午时三刻”处决犯人的说法。

古代为什么把处决犯人的时间定在午时三刻呢?

我们知道,古人将一天分为12时辰,每个时辰又分8个时刻。对应我们现行的时间划分方法,古时一个时辰为2小时,每个时刻为15分钟。午时为上午11时至下午1时,午时三刻的时间就是指上午11时45分。

古代人迷信,认为人死后会变作鬼魂,鬼魂会记住杀死他的人并缠上他报仇,而鬼魂只能待在黑暗中,见光就会消散。中午是一天中太阳光最直、影子最小的时候,此时阳气最为旺盛,阴气最为衰弱,在这个时候处斩犯人,鬼魂因为阴气弱本身就不够强大,又因无处可遁藏会直接消散。

古时人们出行等是有很多规矩的,就像现今的黄历,某日宜嫁娶,某日宜搬迁,某日忌动土,等等禁忌约束着人们的日常安排。官府处斩犯人同样如此,所以可以处决犯人的日子并不是很多,也就是说处决犯人时可能不止一人,而是有好多个。为了避免出现犯人过多,正午前处斩不完(正午后阳气下降,阴气上升,古人认为不吉利),就把处斩开始时间规定为午时三刻。

午时三刻开斩犯人还有一个原因,就是让刽子手能一刀砍断犯人的脖颈,减少犯人的痛苦。大家都打过针,如果你肌肉紧张,护士会提醒你放松,不然针头就进不去皮肤。午时三刻是当天温度相对较高的时候,人的肌肉因为温度高会放松一些,刽子手行刑的困难就会小一些。

2019-09-24 18:33:54 -

午时三刻是我们在看电视剧经常看到听到的一句话,一般砍头都选在这个时候,那么午时三刻到底是什么时间,又为什么选择在午时三刻呢?这其实都很有讲究的。

我们现在是二十四小时制,一天有二十四小时我们都习惯了,但是古代的计时是不一样的,古代采用的是时辰,一天有十二个时辰,每个时辰都对应每个动物活动的时间。

具体划分如下:

子(鼠)时是晚上十一到一点,以十二点为正点;

丑(牛)时是凌晨一点到三点,以两点为正点;

寅(虎)时是凌晨三点到五点,以四点为正点;

卯(兔)时是凌晨五点到七点,以六点为正点;

辰(龙)时是上午七点到九点,以八点为正点;

巳(蛇)时是上午九点到十一点,以十点为正点;

午(马)时是上午十一点到一点,以十二点为正点;

未(羊)时是下午一点到三点,以两点为正点;

申(猴)时是下午三点到五点,以四点为正点;

酉(鸡)时是下午五点到七点,以六点为正点;

戌(狗)时是晚上七点到九点,以八点为正点;

亥(猪)时是晚上九点到十一点,以十点为正点

午时三刻对应的就是十一点到一点这段时间,一刻是十五分钟,那么午时三刻就是将近正午十二点,在阴阳家的说法里,人的影子最短,阳气最盛,杀人砍头这个事即使没有冤情,对于被砍头的人来说也会有怨念的,这个时候砍头,就是为了旺盛的阳气来冲淡杀人的阴气。

另外这个时间也是人精神最弱的时候,这个时候的人都想睡觉,此时杀头,可以减少犯人的痛苦,这只是其中一个方面,实际上阳气最盛是最主要的原因。

2018-02-09 18:19:37 -

古人在判犯人的时候,都会判为在某某时间的午时三刻或者是秋后处问斩,那么关于午时三刻就是在古代是相当于他们正中午的那个时间,他们杀人需要在阳气最重的时候,那关于秋后问斩的话就应该是古代有一句说法说的是赏在春夏,刑在秋冬,所以死囚们都会按照古代的刑法规定在秋季冬季之前进行。下面让我们去具体了解一下吧。

我们首先来说的是午时三刻行刑,上面有提到了这个午时三刻呢在古代的话就是正中午的时间,在这个时间段里面太阳正在高挂于天空之中,而且在地面上阴影也是最短的时候,那么人们就会认为这是一天中阳气最重而阴气最少的时候,行刑的人在杀人的时候当然不希望有什么倒霉的事情发生在自己身上,或者是被杀死的人鬼魂会来纠缠他们。

所以他们在杀人的时候都会选择在阳气最盛的时候杀人,这样一来呢是可以借助太阳的力量驱逐鬼魂,二来呢就是顺应了我们中国古代的一些封建迷信传统。

那第二个说的就是秋后问斩行刑的说法,稍后问展示只在秋季之后冬季之前进行一些对死囚的惩罚,因为我们中国古代在很早的时候就有赏在春秋刑在秋冬的说法,那么在一定影响下也就形成了传统的习惯,而且在古代呢,对于杀死个人并不容易,他们要经过统治者的批阅,所以他们会特别的严谨,需要时间去省,那么秋后的话会给他们大量的思考时间。

而且在古代的话,他们认为春夏之际的话是万物生长的季节而秋冬之际是树木花草凋零的季节,如果人要去世的话,应该顺应大自然跟着那些花草树木一起凋谢。

2020-07-27 06:13:18 -

关于古代斩首,有两个问题一直是个谜团,一个是秋后问斩,一个是午时三刻。

你说人都要死了,还得选个“良辰吉日”,这是什么鬼!

哎,其实还真就跟“鬼”分不开。古代由于科学技术水平有点,对一些未知事物特别迷信,尤其是鬼神,比如儒家的创始人孔子在对待鬼神的问题上也主张:敬而远之!

在港台片鬼片里面,判断是人是鬼,往往看他有没有影子,有影子就一定是人,没有影子就是鬼,还有就是鬼只能在晚上出来活动,白天则不行,其实在古代估计也是这样的。

古代的午时三刻就是现在的11点44左右,在这个时间点,人的影子最短(当然是我国中原地区了,而且是按照北京时间),而且,还必须是大晴天,刮风下雨、电闪雷鸣还不能实行斩首,所以一定要选在太阳充足的时候。

也就是午时三刻的阳气最重,在这时杀人,就是为了对付那句话:“做鬼也不放过你!”这把让你连鬼都做不成,看你还怎么报复!

另外,还有一种说法是,在“午时三刻”的时候,人都比较困,所以,这个时间斩首就是让犯人浑浑噩噩的时候,再斩首,让犯人少一些痛苦,难道这封建社会中传说的一点人性光环?

2018-05-15 17:20:17 -

秋后问斩和午时三刻是两个不同的概念,但二者并不冲突。

秋后问斩指的是执行斩首的制度;午时三刻则是指具体时辰。

午时三刻每天都有,但秋后一年也就一轮。也就是说,除了斩立决的犯人,大部分犯人的斩首时间统一安排在秋后的午时三刻。

这种处决方式听起来似乎残忍无情,但实际上,如果您了解犯人斩首时辰背后的含义,就会明白古人对时辰的选择,颇费心思,而且还有体谅犯人的一丝人道主义。

午时三刻:最“残忍”也最“温柔”。

古代斩刑是分时辰开斩的,亦即是斩刑有轻重。

一般斩刑是正午开刀,让其有鬼做;重犯或十恶不赦之犯,必选午时三刻开刀,此时阳气最盛,阴气即时消散,应该\"连鬼都不得做\",以示严惩。

那么,“阳气最重”的午时三刻,究竟是几点几分呢?

这个得从中国古代的计时办法说起。现代人将一昼夜分作二十四小时,在古时则为十二个时辰。这十二时辰并不是用一二三四来计数,而是用子丑寅卯来方便记忆。

古代自唐以后将十二个时辰分为初、正两个部分。

具体划分如下:

子(鼠)时是十一到一点,以十二点为正点;

丑(牛)时是一点到三点,以两点为正点;

寅(虎)时是三点到五点,以四点为正点;

卯(兔)时是五点到七点,以六点为正点;

辰(龙)时是七点到九点,以八点为正点;

巳(蛇)时是九点到十一点,以十点为正点;

午(马)时是十一点到一点,以十二点为正点;

未(羊)时是一点到三点,以两点为正点;

申(猴)时是三点到五点,以四点为正点;

酉(鸡)时是五点到七点,以六点为正点;

戌(狗)时是七点到九点,以八点为正点;

亥(猪)时是九点到十一点,以十点为正点。

午时理解了(上午11点到一点开始为午时),那么,三刻又是多久呢?

“刻”采用的计时方法为漏刻计时,也就是将一昼夜分为100刻。(一刻相当于今天的14.4分钟)。

《说文》:\"漏以铜壶盛水,刻节,昼夜百刻。\"

也就是说,午时三刻约为当日上午11点45分。

知道了午时三刻的具体时辰,也就很好理解古人为何选择在这个时刻施行斩首了。

最主要的原因,就是因为古人比较迷信,认为杀人是\"阴事\"。执行者也担心鬼魂纠缠。而午时三刻太阳高挂天空中央,是地面上阴影最短的时候,也被认为是一天当中\"阳气\"最盛的时候。

还有一个原因,就是在\"午时三刻\",人的精力最为萧索,处于\"伏枕\"的边缘,所以此刻处决犯人,犯人也是懵懂欲睡的,脑袋落地的瞬间,相对来说可以减少痛苦。

如此看来,选择“午时三刻”这样的时间来处决犯人,一来抑制鬼魂纠缠,二来减缓犯人痛苦。倒也是两全其美之策。

秋后问斩:顺应天意,缓期执行。

为什么要在秋后问斩?说起来也很简单。

“秋后问斩”出自《礼记·月令》记载:\"凉风至,白露降,寒蝉鸣,鹰乃祭鸟,用始行戮。\"

《礼记》中这一段记载,已经详细地说明了春天停止狱讼,秋天开始行戮的理由。

古代由于科学文化的落后,人们讲究顺天意、听天命。他们认为人间的一切现象,不论祥瑞还是灾难,都是上天决定的,因此人们的行为,必须要遵循天意。不得与自然发展规律背道而驰,否则就会遭到惩罚。

众所周知,春夏是万物生长、朝气蓬勃的季节,而秋冬则是肃杀、蛰伏的季节。古人也顺乎四时的节奏,人间的司法,也要遵循这个规律。所以,在秋天这个肃杀的季节问斩犯人,是顺应天意的。

西汉的儒学大师董仲舒更是创造出了“天人感应”的思想学说。他认为\"天有四时,王有四政,庆、赏、罚、刑与春、夏、秋、冬以类相应\"。

董大师要表达的意思是,天意要先德后刑,春夏行赏,秋冬行刑。否则就会受到上天的惩罚。

经他这一番思想的“洗礼”,从西汉开始,秋冬行刑也被列入了法律。西汉时期规定的行刑时间在农历九、十、十一、十二月。

自汉朝的法律奠基后,其他的朝代也都大同小异。到了唐代,死刑执行的时间定在十、十一和十二月。唐代这一规定一直为后世采用,直到清末。

正是因为古代的死刑一般都在秋季执行,所以古书和历史剧中都经常会出现\"秋后问斩\"的说法。

值得一提的是,这里的\"秋后\"就是指秋分以后,而不是立秋以后。

秋后问斩也可以看作是一种死刑缓期执行制度,这也是它与清朝的“斩立决”最大的区别。

斩立决:立刻!马上!安排!

斩立决是对秋后问斩的一个完善制度,也就是死刑不经秋审、朝审,直接“就地解决”,颇有点快刀斩乱麻、大快人心的意味。

“斩立决”与“秋后问斩”都源自汉代。对于普通的死刑犯,大部分都采取秋后问斩,而性质恶劣、案情严重的,则会被判以“斩立决”。

与“斩立决”相同性质的,还有“绞立决”。二者都是立即执行,但是处死的方式不同。

《梼杌闲评》第二十回:\"将周家庆 、 达观二人,以不合妄造妖言惑众律,拟斩立决。

到明清两朝,斩立决就成了一种惯例,实施更加普遍。但对某些案情尚有疑虑的案件,依然保持着秋后问斩的传统。

综上所述,古代处置死刑犯的制度由来已久。自汉代开始,大部分都是实行“秋后问斩”,对于那些不能忍的犯人,也可以直接就地正法“斩立决”。

而“午时三刻”更倾向于一种心理慰藉,并非执刑的必要条件。只要胆子大,无论什么时辰斩杀都可以。

2021-07-08 16:27:37 -

首先要知道,古代对时和刻是怎么计算的。

在中国古代,有一套自己的计时方法。运用太阳在天空的运行轨迹,和产生的影子,将全天分为十二个时辰。

分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

因此古代的一个时辰,是两个小时。

当钟表最初传入我国的时候,人们把传统的一个时辰叫做“大时”,而西洋钟的一个小时叫做“小时”。这也是现在说六十分钟为“一个小时”的由来。

午时就是上午11时到下午1时这段时间。

而“刻”源于我国古代“铜壶滴漏”的计时方法。

漏壶分播水壶和受水壶两部。播水壶分二至四层,均有小孔,可滴水,最后流入受水壶,受水壶里有立箭,箭上刻分100刻,箭随蓄水逐渐上升,露出刻数,以显示时间。

一昼夜24小时为100刻,每刻相当于现在的14.4分钟,约等于十五分钟。

那古人怎么区分一个时辰的

因此“午时三刻”就相当于现在的中午11时 43.2分左右。

为什么要选择在这个时候砍犯人的头呢?

总体来说,是因为这个时候是一天中太阳最高的时候,也就是阳气最盛之时,这个时候开刀问斩,能让恶人魂飞魄散,永世不得超生。在追求灵魂转世的古代,这也是对恶人的最大的惩罚了。

那为何不在最正午的午时四刻呢?

一种说法是,午时三刻已经是阳气的极点,而过了午时四刻,则阳极而阴生,往阴转了。为了让犯人得不到一丁点阴间转世的希望,就要在阴气尚未萌发的午时三刻,将其咔嚓了。

另一种说法是,午时三刻开始做斩首之准备,我们看电视剧都知道,判官不耐烦瞄一眼天上的太阳,喝道:午时已到!斩!!!然后丢下签令牌,而后刽子手喝一口烧酒喷到大刀上,拔下犯人脖子上插的木签,清代的时候还有一人专门拉着犯人的头发辫子,然后刽子手一刀下去,人头落地。

而这个过程也是要花费时间的,因此将行刑时间定在午时三刻,有一刻钟的时间去做这些,以保证在一天中太阳最高的时候将犯人砍了。

更多历史类原创内容,敬请关注@熊二读史。

2018-09-11 09:10:02 -

古代的处斩,主要是要求在秋后问斩,至于为什么很多人潜意识里都是午时三刻问斩,主要是这么多年影视剧和野史小说的影响罢了。

清末轰动全国的秋瑾案,秋瑾在1907年7月15日凌晨时分被处斩,在很多唐宋明清的文人文稿里,都记载了不少凌晨、黄昏处斩人犯的事例。

古代在规定行刑的时间上是有严格限制的,比如唐朝,正月、五月、九月和闰月属于“断屠月”不准行刑,在国家主要节日、节日、国家重大祭祀、朔望、上下弦月等不行刑。

至于行刑的主要时间跨度,从春秋战国时期开始就有“赏在春夏,刑在秋冬”的说法,历朝历代一般都在秋冬行刑,很多时候还有冬至后不杀、秋分前不杀的做法,总体来说,古代死刑执行是能缓就缓的,即使犯人被判了“斩立决”,那也是一般要到秋后择期处斩,很多人在此期间还能获得免死。

当然,那些谋反、杀父母等在统治者看来极其严重的犯罪,甚至要吵架灭族的大罪,都是立即执行的,以绝后患。

如果某犯人被判了死刑,正好又出现了天灾啥的,那侥幸就可能获得皇帝大赦天下的名额了。

2018-07-02 07:25:48 -

杀生,肯定会给当地百姓带来许多不祥之兆,因为它是孽业嘛!比如:发生各种自然灾害呀,还有气候不宜人呀,以及得各种瘟疫呀,反正古人讲究的事儿很多,中午,可能太阳光最强,阴气不会太重,所以他们赶这个时间吧!

2020-06-30 14:56:34 -

午时三刻开刀问斩,是影视剧中经常出现的说法,与之相配套的还有秋后问斩,推出午门斩首,菜市口砍头等等。

这些说法有什么讲究呢?咱们一个一个说道。

古人把一天分为十二个时辰,以十二个字代替,午时就是正午十二点,一刻十五分钟,午时三刻就是现在的正午12:45.

为什么选择在这个时间点杀人?

因为古人认为杀人是“阴事”,而阴气对人是有害的,所以的选个阳气重的时候。而一天之中午时三刻阳气最盛,最适合杀人。

但并非所有的罪犯都在午时三刻行刑。午时杀人也分为午时问斩和午时三刻问斩两种,午时虽然阳气重,但罪犯被杀后依然可以再入轮回,午时三刻杀人,就是魂飞魄散,再无半点残留,所以只有罪大恶极的人才会被午时三刻问斩。

还有一种说法认为,死刑犯从大早被提出来押赴刑场跪等行刑,期间不吃不喝,等到了午时已经虚脱了,再被中午太阳一晒,整个人昏昏沉沉,这时候砍头省去很多麻烦。

至于午门斩首,则不受时间限制,因为午门有一个“午”字,阳气最重,即便不是中午也保管一切顺利。

而菜市口杀人,一来可以震慑吃瓜群众,二来菜市口车水马龙,阳气很盛,适合杀人。至于秋后问斩,倒是学问较大,西汉大儒董仲舒在《春秋繁露》中对四季做了区分:庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。董仲舒认为帝王的法令要与四季变化匹配,春夏应该行赏,秋冬才可行刑,此即后来所说的“秋后问斩”。西汉的秋后定位农历九、十、十一、十二月,到了唐代,死刑执行的时间定在十、十一和十二月,这一做法一直延续到清代。

生死之事,即便是现在也说不清楚,但除了生死,再无大事,所以宁可信其有,不可信其无。

我是历史达人日慕乡关,欢迎关注!

2018-09-04 22:09:59 -

文|廖保平

在古代,行刑杀人是一件很慎重的事,既不能随便杀,也不能随便不杀。很多朝代其实都选择慎杀。

这种不随便杀人,还表现在杀人的时间选择是非常之有讲究,不是随便找个时间就把人给杀了,而是有遵循一定的“要义”。

一般而言,古代杀犯人一般在秋冬,春夏一般不杀人。因为古人认为设官、立制不仅要与天意相和谐,刑杀、赦免也不能与天意相违背。春夏是万物滋育生长的季节,秋冬是肃杀蛰藏的季节,古人认为,这是宇宙的秩序和法则,人间的司法也应当适应天意,顺乎四时。

汉代法津规定,刑杀只能在秋冬进行,立春之后不得刑杀。唐、宋律规定:从立春到秋分,除犯恶逆以上及部曲、奴婢杀主之外,其他罪均不得春决死刑。清代规定,经朝审应处决的犯人,也需在秋季处决。

杀人的时辰上也有讲究,一般在“中午三刻”行刑,午时三刻这个时间,差不多是中午的十二点,这个时间,太阳挂在天空中心,是地面上阴影最短的时间,这在古代人看来是一天当中“阳气”最盛的时间。

中国古代迷信的见解,以为杀人是“阴事”,无论被杀的人是否咎由自取,他的幽灵总是会来纠缠讯断的法官、监斩的官员、行刑的刽子手以及和他被正法有关联的职员的,在阳气最盛的时间行刑,可以克制幽灵不敢出现。阳气最盛,人的影子最短,迷信的说法中, 此时可以用茂盛的阳气来冲淡杀人的阴气。

因此,选择“中午三刻”行刑,是吻合了天意、顺乎时辰的事。

所以,到了季节时辰,必须要按时行刑,除非皇帝降旨,或是十分特别的事情,不会中断行刑,这样既不符合法律程序,也不符合天意时辰要求。

还有一种说法:古代行斩刑是分时候开斩的,亦便是斩刑有轻重。一般平常斩刑是中午开刀,让其有鬼做;重犯或罪大恶极之犯,必选中午三刻开刀,不让其做鬼。皇城的午门阳气最盛,不计时间,天子令推出午门斩首者,也无鬼可做。

2017-12-29 23:09:38 -

古代斩首犯人,选午时三刻的原因。不得不论一下阴阳气体在一天的兴旺时刻。午时为阳气盛而阴气升之时,每时又分四刻。也就是说午时三刻阳气正旺,阴气为升之时。人存世上为阳,死后为阴。此时斩首,为阴气将升而灭。也就是说让犯人死后,永无翻身再生之理。阴气无有,也就认为判官,及行凶一切人员对此可解除一切思想抱袱。永无思想負担而选的最佳时刻。

此时,又想起秋后问斩之理。因秋后万物肃杀,天气如此。判官选此,为己谈出理由。代表天意罢了。

2018-12-24 08:24:30 -

搬个小板凳,听老麦与大家说说那些不科学的事情。首先,这个问题提的有问题,古代并不是所有犯人都午时三刻斩首,只有那些罪大恶极,犯下滔天大罪,人人得而诛之的重犯、要犯才会选择在午时三刻斩首。其他的犯人,基本上午时就可以。

那么,咱们就再来讨论一下为什么选择在午时三刻这个时辰,也就是说差不多是在11点45左右。

第一想到的自然是这个时辰是阳气最盛的时候,过了这个时辰,阴气就开始升起。如果你有心发现,在午时三刻人的影子最短。而在阳气最盛的时候斩首要犯,一方面是用至阳之气来化解被斩者的戾气、怨气,再其次是按照古代的说法,以这样的形式来剥脱被斩者重新轮回投胎的资格(当然这个说法有待商榷,但在这个时辰斩首有损被斩者阴魂,确是有一定道理)。

同时,你会发现,古代斩首犯人的地方,往往会选择在闹市区,之所以选择在此,并不是主要起到以儆效尤,杀鸡给猴看的目的,而是在闹市区,人来人往,人群聚集之处,阳气旺盛。同样,也是为了集聚阳气。

午时三刻是至阳之时,而至于一些阴地,则是至阴之时,所以在这个时刻最好远离一些阴地,因为自身的阳气根本无法抵御此时阴地的侵袭,可能很多人会问,至阳之时咋阴地会至阴呢?这时候我想起一个笑话来,说一单位,领导来检查工作,特意选择去厕所看看,去了之后发现,厕所里一个苍蝇都没有,不禁大声赞叹这个单位卫生工作搞的好,厕所里一只苍蝇都没有。而只有单位领导知道,这时候正好是饭点,苍蝇全跑到食堂去了。好了,就是这个道理了。

说明:本文原创老麦,图片来源于网络,本文首发今日头条,如需 转载请联系老麦。敬请关注:老麦说说,与老麦一起去探寻那些未知的人和事。

2018-05-08 14:47:27 -

谢谢朋友们邀请,说说余之管见:

古代砍头为何选午时三刻?

此事与阴阳有关。古人迷信观念十足,因为要处死的犯人不一定全部无冤,甚至枉杀多少好人。断案的老爷受了有钱人的礼,往往执法不公,生怕冤鬼阴魂缠身,带来无限的坏运,或许危及乌纱帽甚至生命,所以选用午时三刻将犯人处死。

原因是此时是一天当中的阳气最盛时候,阳盛则阴衰,阴魂不敢近人,此时处决犯人不管有冤无怨,都较稳妥。

午时三刻也就是11点45分,12点为正午时,此刻为一日中阳气鼎盛时候,午时三刻开始押犯人上刑场,宣布动刑,开始砍头,完事后约莫正好12点正午时到。阳克阴!

所以斩犯人用午时三刻行刑,这对断案和行刑人极为安稳。

其实远古时代处决犯人不一定选午时三刻,这个午时三刻只是近代人用的规则。也意味着过了正午时,这一天就过半天有余,这一天就算免强过去了。杀犯人是杀其人生中途,而不是待犯人过到要死时砍了头。所以说,将犯人于人生之中途处死,这一天也不让他逃过中午时,此方谓之罚,杀于戮谓之刑,刑即开刀,刀开于一日之阳气最盛时候,大家心安,同时便于犯人家属当日有半天时间来收尸运走,远离砍头杀场,更重要的是官方白天便于动兵违护刑场的安全,这就是为何杀犯人用午时三刻行刑的原因。

欢迎大众点评,提出异议。

2017-09-22 23:38:50 -

午时开斩(即11:00——1:00),在古时,披了层神秘的面纱,——此时此刻,是一天五行“火”最旺盛之时,太阳正当时,阳气逼邪气最佳时刻,鬼祟阴魂,逃之夭夭,全躲避到阴暗一隅,不敢暴露,——此刻问斩,“冤魂”骤散逃亡,不敢附身刽子手索命...更不敢前来质问判官——讨伐“天理”云云。

2017-03-22 12:39:07 -

古代斩首为什么都在午时三刻和秋后问斩?

在古装剧或古典小说中,咱们经常可以看到犯人被判斩首,但实际上,被斩首的犯人,往往并不是立刻问斩,而是要等到时辰:午时三刻,还要等待时间:秋后,这是为什么呢?当然也有例外,那就是斩立决。

那么,午时三刻、秋后问斩、斩立决,各自有何不同呢?

午时三刻

古代一天十二时辰,每个时辰相当于现在2小时。午时,对应现在的时刻,大约就在上午11点,到下午1点之间。但是,这里面又有个细分时刻,每个时辰又分初、正,午时也有午初、午正两个时间点。

这里,我们先简单说一下“刻”这个时间单位:

“漏以铜壶盛水,刻节,昼夜百刻。”——《说文》

跟我们现在把时间分为时、分、秒一样,古代的刻,也是一种更细分、更精准的时间单位,按照古代“铜壶滴漏”的计时方法,一刻约等于现在的14分24秒,为了方便计时,现代把15分钟定为一刻。

那么,午初三刻,就约等于现在上午11点45分,午正三刻则是12点45分。

古人认为,一天之中,午时是太阳最烈、阳气最盛的时刻,阳气达到顶峰的同时,阴气也逐渐滋生,时辰中,午时属马,因为马是阴性动物,所以,在阳气鼎盛、阴气将生的节点,马就诞生了。

午时三刻问斩,这里一般是指午正,因为中国人讲阴阳,死为阴,生为阳。

死人阴气重,选择一天中阳气最盛的时候问斩,以阳气压制阴气,才不会化为鬼怪作祟。死囚,由生到死,也就是由阳转阴,因此,在午正三刻这个阴阳交替的时间节点,对犯人行刑,才能最大程度把人死后的阴气压制住。

秋后问斩

为什么要在秋后问斩,说起来很简单,因为古人缺乏科学认知,不认为世界是有“造物主”创造并支配的,人间的一切现象,不论祥瑞还是灾难,都是上天决定的,因此人们的行为,必须要遵循天意。

我们知道,春夏是万物生发、茂盛的季节,而秋冬是肃杀、蛰伏的季节,根据万物运行的规律,人间的司法,也要遵循这个规律,所以,在秋天这个肃杀的季节问斩犯人,是顺应天意的。

“仲春之月……毋肆掠,止狱讼……凉风至,白露降,寒蝉鸣,鹰乃祭鸟,用始行戮。”——《礼记·月令》

《礼记》中这一段记载,已经详细地说明了春天停止狱讼,秋天开始行戮的理由。

到汉代,大儒董仲舒认为,人间帝王有四种执政行为,分别是庆、赏、罚、刑,分别对应春、夏、秋、冬四季:

“王者配天,谓其道。天有四时,王有四政,四政若四时,通类也。天人所同有也。庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。”——《春秋繁露》

董仲舒用儒家思想,为《礼记》中春天止狱讼、秋天始行戮的说法,提供了理论依据,从此,秋后问斩就形成了一个制度。

斩立决

斩立决是对秋后问斩的一个完善制度,就是立即执行。

汉代形成的秋后问斩制度,虽然符合古人“顺天应人”的思想,但依然不够完善,对于那些罪大恶极的人,让他们多活几个月,显然是一种宽容。

于是,到唐宋两朝,出现了斩立决制度,但标准十分严苛,只有恶逆犯上、奴婢杀主等重罪,才能判处斩立决,可以在立春到秋分这段时间问斩。

到明清两朝,斩立决的制度更加放松,所以斩立决也成了一种惯例。但是,对某些案情尚有疑虑的案件,依然保持着秋后问斩的传统。

小结

从午时三刻、到秋后问斩、到斩立决,是我国古代法律逐步完善的过程,这种制度,是古人对自然的敬畏而形成的,顺天应人的思想,影响了中国人数千年,这并非迷信,而是敬畏,敬畏世界、敬畏自然、敬畏宇宙规律。

2020-06-19 12:03:43 -

你这个问题好吓人啊!我大着胆子来解释下!这个问题其实核心是古人的计时方法。古代没有钟表,就发明了用十二地支的方法来代表不同的时辰。以夜里12点为起点,这个时辰被称为子时,每两个小时往后类推,比如夜里2点就是丑时,到了中午的十二点,就是午时。这个时候,太阳直射,影子最短,被古人认为是阳气最重、阴气最弱的时候。

古人认为,鬼魂是阴气,阴气最怕阳气。这个时候要是杀人,就是叫人连鬼都做不成,那么监斩官、刽子手就不用怕半夜鬼敲门了。所以古人一般选择在午时三刻开始砍人!

2018-01-21 21:25:31 -

人们在看小说、电视剧时,经常看到朝庭对死刑犯判决后,一般都要秋后处斩。而且在行刑那日,监斩官在午时三刻已到时,便将处斩的牌子扔下,刽子手便可行刑。那么,为何要在秋后及午时三刻时才处斩呢?

秦代以前,对犯人的处斩可随时进行。但到了汉朝以后,便开始了秋后处斩。

古时,人们认为王有四政,天有四时,也就是庆、赏、刑、罚与春、夏、秋、冬要对应,否则就会违背天意,要受到上天的惩罚。

春夏是万物复苏、生长的季节,秋冬是肃杀、蛰藏的季节,这是宇宙、天地运行的法则,人们也应遵循这一法则,顺应天意。

秋季正是农闲时节。秋斩时,参观的人相应就多,震慑或杀一儆百的作用传播面更广。

至于具体行刑日也是颇有讲究的,如祭祀日、斋日、朔日、望日、初一、十五、十八,还有二十四节气等等好多日子都不能处斩,实际上一年中能行刑的日子很少。

在行刑日,具体行刑的时辰也有规定,若白天行刑必须等到午时,夜晚行刑必须等到天明。

关于午时三刻的说法:

古代一般用日晷计时,还有用漏刻计时,一刻相当于现在的14.4分钟。古代是以两小时为一个时辰,午时就是中午11:00~13:00时,那么,午时三刻就应该是约中午11:44时。这一时刻,正是太阳高照,阴影最短的时刻,也是一天中阳气最盛的时刻。因此选在午时三刻行刑的主要原因是:

古人认为,被杀的人不论是否冤屈,死后他的鬼魂可能要来纠缠判官、监斩官、刽子手及相关人员。而在阳气最盛这一时刻行刑,可以压制鬼魂不敢出来。

午时三刻,人的精力最为萧索,处于昏昏欲睡的边缘,这时人头落地,痛苦最小。

作者:“小方说历史”团队

欢迎关注公众号“小方说历史”

雲绯历史号:故纸堆间

欢迎点赞和评论

2018-05-07 12:12:07 -

谢谢邀请。古人讲阴阳,午时三刻是一天中阳气最盛的时候,而杀人又是有阴气的,在阳盛的时候会消融阴气。鬼魂在阳气下不容易出来作恶。

2017-03-22 07:48:23 -

搬个小板凳,听老麦与大家说说那些不科学的事情。首先,这个问题提的有问题,古代并不是所有犯人都午时三刻斩首,只有那些罪大恶极,犯下滔天大罪,人人得而诛之的重犯、要犯才会选择在午时三刻斩首。其他的犯人,基本上午时就可以。

那么,咱们就再来讨论一下为什么选择在午时三刻这个时辰,也就是说差不多是在11点45左右。

第一想到的自然是这个时辰是阳气最盛的时候,过了这个时辰,阴气就开始升起。如果你有心发现,在午时三刻人的影子最短。而在阳气最盛的时候斩首要犯,一方面是用至阳之气来化解被斩者的戾气、怨气,再其次是按照古代的说法,以这样的形式来剥脱被斩者重新轮回投胎的资格(当然这个说法有待商榷,但在这个时辰斩首有损被斩者阴魂,确是有一定道理)。

同时,你会发现,古代斩首犯人的地方,往往会选择在闹市区,之所以选择在此,并不是主要起到以儆效尤,杀鸡给猴看的目的,而是在闹市区,人来人往,人群聚集之处,阳气旺盛。同样,也是为了集聚阳气。

午时三刻是至阳之时,而至于一些阴地,则是至阴之时,所以在这个时刻最好远离一些阴地,因为自身的阳气根本无法抵御此时阴地的侵袭,可能很多人会问,至阳之时咋阴地会至阴呢?这时候我想起一个笑话来,说一单位,领导来检查工作,特意选择去厕所看看,去了之后发现,厕所里一个苍蝇都没有,不禁大声赞叹这个单位卫生工作搞的好,厕所里一只苍蝇都没有。而只有单位领导知道,这时候正好是饭点,苍蝇全跑到食堂去了。好了,就是这个道理了。

说明:本文原创老麦,图片来源于网络,本文首发今日头条,如需 转载请联系老麦。敬请关注:老麦说说,与老麦一起去探寻那些未知的人和事。

2018-05-08 14:47:27 -

斩首,是古代的一种刑法,顾名思义就是砍头的意思,是处死死刑犯人的一种手段。那么古代斩首犯人为什么会选择在午时三刻呢?

据史料记载这个问题是有原因的,我们可以“穿越”到古代想象一下这个行刑的场景。古代斩首犯人的时候一般都会选择在人多的“闹事区”或者“菜市场”等地。以示杀鸡儆猴,敲虎镇山起到震慑的作用。

行刑的最佳时间定在中午时分,也就是午时三刻,这时候太阳挂在天空中央,是地面上阴影最短的时候。这在当时人看来是一天当中“阳气”最盛的时候。 古代人们迷信的看法,认为杀人是“阴事”,无论被杀的人是否罪有应得,他的鬼魂总是会来纠缠判决的法官、监斩的官员、行刑的刽子手以及和他被处死有关联的人员。所以在阳气最盛的时候行刑,可以抑制鬼魂不敢出现。阴阳排斥互相对抗。为行刑者减少不必要的麻烦。这应该是古人习惯在“午时三刻”行刑的最主要原因。

另外还有另一层寓意。就是在“午时三刻”,人的精力最为萧索,处于“伏枕”的边缘,太阳光是照射是正厉害的时候,所以人难免会犯困,此刻处决犯人,犯人也是懵懂欲睡的,加之人之将死气数已尽,精神自然萎靡不振。这个时候斩首,手起刀落,很快就一命呜呼了。所以死刑犯脑袋落地的瞬间,痛苦会减少很多。这样看来,选择这样的时间来处决犯人,有体谅犯人的考虑。算是人道主义的体现吧。 午时三刻,也是阳间最辉煌的时刻,选择这个时候斩首犯人,也是让他最后体会一下人间的冷暖,对自己所犯罪行的忏悔,最后再看一眼这个美好的尘世。

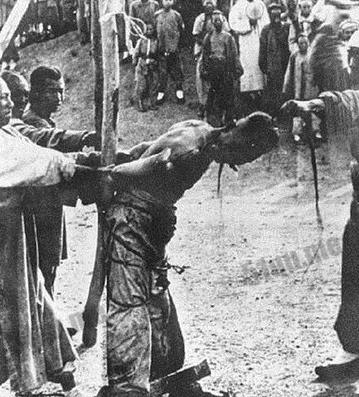

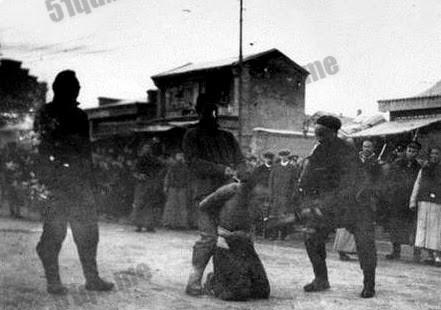

古代斩首犯人的情景就不解释了,有图为证,大家可以仔细看看。古代选在午时三刻斩首犯人大概也就基于以上几种原因吧,好啦本次穿越就到此结束吧!

当然啦据相关资料显示,古代处决死刑犯人不仅仅都是选在午时三刻,也有少数的被选择在秋后某个时间段,也有选择在当日黄昏十分等等,由于朝代不同刑法戒律也大不一样,对犯人行刑的手段和时间也纯在很多差异。

所以大家可以看看历史,更多的了解一下,所谓读书识万卷,下笔才有神。没事你也可以玩玩“穿越”吧!

2018-05-07 14:27:35 -

古代斩首在午时三刻,是因为这个时辰是一天中阳光最烈的时侯。古代的人迷信,怕人死后阴魂不散,所以在这阳气最重的午时问斩,希望能化解怨气?

问斩前还能吃顿饱的,让人不用做饿不饿鬼去投胎。行刑前家属上前交流,交代后事,有什么心愿未了。

午门是紫禁城的正门,此门居中向阳,位当子午名午门。午门建于明代,在明代只有廷杖时在午门处决,因为有时候也会打死人,所以就成了杀人的地方。

午门处斩应该是影视剧的改编。午门建于明代,其它朝代那来的午门?古代一般说的是斩首市曹,多指菜市口问斩。这也是很多电视剧中囚犯游街问斩时,被很多百姓扔菜叶子臭鸡蛋的场面,要不然谁还随身带菜叶子臭鸡蛋?

2018-03-24 12:32:24 -

古代问斩为何选在“午时三刻”?因为古人也怕鬼来报复。

古代人犯了罪要杀头,是有时间节点的,一般选在秋后,称为秋绝。

秋天杀人有两个好处:

其一,秋后庄稼都收获了,人们闲下来了,喜欢凑个热闹,这时候会有很多人去看杀人的,监斩官会当场宣布犯人身犯什么王法律条,不但杀一儆百,还起到一个宣传法律的作用。

其二,在五行上,秋天的五行属金,金是“肃杀”的意思,主刀兵和杀伐,这时候杀人正好和五行相符。

选择在午时三刻杀人和这个差不多,但是略有不同。

杀人毕竟是件有损阴德的事情,古人相信鬼神,也怕鬼神报复,犯人活着的时候他怕你,但是死了,就阴阳颠倒了,成了你怕他了,如果鬼魂没事老去骚扰杀人者,玩个半夜敲门啥的,受不了。

所以为了防止鬼神的报复,要选一个阳气最盛的时间来杀人,鬼属阴,是极阴之物,而阴最怕阳,

阳气宏大,强盛,正能量,各种鬼物都怕。

一天中什么时候阳气最盛呢?

午时。

午,五行属火,而且是最强势最浓烈的火,光午时还不行,还要选午时阳气最阳的时间点,那就是午时三刻。

古人把一天分成100刻,午时三刻大约相当于现在的11点43分左右,是一天当中阳气最强的最宏大的时候。过了这个时间点,其实阳气中就已经含了阴气的成分。

所以选择午时三刻杀人,子午相冲,阳气能冲消掉鬼魂的阴气,甚至弱点的鬼魂都能被这阳气冲的烟消云散,所以选择这个午时三刻杀犯人,能最大限度的保护活人不被阴物的迫害。

文/ 薛白袍

(欢迎关注,谢谢点赞,评论)

2018-04-11 09:56:20 -

古代斩首不仅选择在午时三刻,而且都是在秋冬时间,具体的原因没有明确说法,但是可以肯定的是这是一种人的避讳,说白了就是迷信。

古代对于时间的判断一般都用日晷,日晷上有刻度,一天算100刻,午时三刻大约在11点40分到50分,接近与中午12点,古人认为中午12点是一天中阳气最重的时候,这个时候处决犯人,可以阴阳相冲,抵消怨恨。还有一种说法就是中午12点多时,人容易犯困,这个时候处决犯人,犯人受到的疼痛小。

还有就是秋后问斩,因为春夏是草木生长的季节,这个时候杀人容易引起老天的震怒,带来一年的霉运,所以在汉朝以后,处决犯人都是在秋冬季节,这个是有明文规定的。但是午时三刻就有点扯淡了,我们一般都是在电视剧里看到得,午时三刻问斩,这样说话特别有力度,但是在明朝,一般是在下午的三点到五点时分。而在清朝,有五更问斩的说法。

不管怎么说,午时三刻问斩还是有的,但是不绝对,而秋后问斩则是绝对的,直到取消砍头的刑罚,古代都是选择在秋冬季节斩首犯人。

2018-04-10 23:07:40 -

现代也是如此,是为了杀一儆百大事。必须要大家能够到齐走到大会会场。法定时间。给活着罪犯有最后的时间等待期限。最后要说要吩咐必须在最后期限个做完做好。也给了执行机关最后执行完成的时刻。以显赫法的尊严严肃不是儿戏。午时三刻是12点30分和现在执行时可能一样。在秋后执行是古代说法。午是《史记|律书》说阴阳交故曰午,汉书,律历志说,咒布于午,有午见午执行之说。是阳气已经全部己释放,阴气才开始时刻,使犯人有极少的勇气反抗被杀的麻痹时间。有利|于执行人任务的成功完成 ,减少暴发风险能力。中国古代的各种制度政策,有源原流长的历史文化积累。很多事情都有成文不成文的规定 让各代统治者参考制定的传统和定则。

2018-02-09 17:18:45 -

古代斩首为什么要选在午时三刻?出于两个方面的原因。

首先,这要从古人的时辰划分说起。古人将一昼夜划分为12个时辰,又划分为100刻,指的就是计时的滴漏桶上的刻痕,一昼夜滴完一桶划分为100刻,午时大约在今天的中午11点至13点之间,午时三刻,则将近正午12点。这时候,太阳挂在天空中央,是地面上阴影最短的时候,这在当时的人看来,是一天当中阳气最盛的时候。古人认为杀人毕竟是件阴事,就算被杀的人真的罪有应得,他的鬼魂也会前来纠缠,会对法官、监斩官、行刑刽子手不利,而在阳气最盛的时刻行刑,则可以压抑鬼魂,这应该是午时三刻行刑的最主要原因。

其次,午时三刻通常是人一天中精神比较低迷的时刻,在这个时候处决犯人,犯人能感受到的痛苦会少一些。从这个角度来说,选择在这个时间将犯人斩首,是人道主义的体现。

2022-10-13 10:38:07 -

此问最好。

悟空每天的问题,有的提不起兴趣,有的又和文化关联度极小极弱,答也不是不答也不是。答了怕有违文化领域的宗旨,不答更怕忤了悟空的美意,实在是老鼠钻进风箱里两头不讨好。

每天接到的邀请连篇累牍,不是不想回答,而是自感问题来得突兀生硬,与我本人的看法和论点相悖,有的又极为浅薄或者偏门,一个是自家知识储备不够不足以应对,一个是这个白痴问题答者比问者更白痴,那就干脆不答了,也省得落得徒赚美誉甚至沽名钓誉的名声。

这个问题却是十分的好,问的客观冷静,也必须答者如约以应。

要想弄清楚为什么要在午时三刻开刀问斩而非他时,这里面的原委且听在下慢慢道来。

首先,我们要明确午时三刻是什么时候。

我们祖先的原始计时,计有圭表、日晷等等较为先进的计时器具,也还有较为感官和原始的漏刻计时,甚至更简陋的“立竿见影”计时。但无论是哪种计时,都必须先行掌握一天之中的十二个时辰。我们知道,子丑寅卯,辰巳午未,申酉戌亥乃为十二个地支称谓,对应着甲乙丙丁戊己庚辛寅癸十大天干,两者相配合成天干地支六十个甲子。

这午时,就是源自于地支的十二个时辰。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二个字各自对应着一个时辰,一个时辰时长接近于我们现在的两个小时,合起来构成一天二十四小时的周始往复。

这个子时的起点,要算在深夜的十一点,两个小时再变更为另一个时辰。也就是说午夜十一点到一点,是子时时辰。而到了午时,恰好是正午十一点到一点之间。至于午时三刻,基本可以固定在中午十一点四十五分向十二点的过渡当中——古时将一昼夜划为一百刻,一刻相当于今天的14.4分钟,基本接近我们今天的一刻钟时间。

而之所以将犯人押至午时三刻处斩,就是因为这个时刻是一天之中阳光最为直照的时刻,这一刻的日影也最短,古人以为这个时刻的阳气正处于蓬勃孟浪的濯发时刻,阳气达到了极致。这就牵扯到了古时的阴阳论观点,认为只有最阳刚的时刻才能最大限度的压制住来自阴厉的侵袭,而杀人,是要将人犯一刀斩断头颅,由阳气罡正迅速转为阴气萦头,一个大活人瞬间被送进阴曹地府,那是个最阴的所在,一切阳气都被无边的阴气包围剥蚀,自然就全部变成了阴气。

午时三刻代表了正义的最光大时刻,也是取正义永远战胜邪恶之意。

这是其一。

二一个是邪不压正论。犯人本来就是这个社会的祸害和渣滓,不说罪大恶极不共戴天,起码也是天怒人怨犯了众怒,当然也不刨除那些冤死的鬼。这些人被处以极刑,就是采自这样的阴阳论观点。

日影最短,说明阴气最弱,也就是说邪恶和魑魅是最孱弱的时刻,这一刻杀头,就是表明邪气永远侵蚀不了阳光正义,邪恶永远只是那么一小撮。

其三,这也是阴阳论的又一论断。是说这个被杀的人,阴气缠绕,按照古时迷信的观点,一定会纠缠和迫害那些判他罪的人、杀他的人、监斩的人和朝堂上御极的人,当然是皇帝本尊了。就是要保护这些人不被恶鬼阴气侵犯弥漫,以保证这个社会一直处于光明正大的运行之中。

还有一点,就是这个时刻太阳最为毒辣,无论是即将要死去的人还是那些眼看着他即将死去的人,这个时候很容易由于阳光的照射而昏昏欲睡,也是最为迷瞪的时刻。这一刻杀头,人犯会被映照得昏昏沉沉,对于大刀砍下去的知觉不很明显,再加上断头酒的刺激和发作,也就基本感觉不到那种锐利而尖刻的疼痛,也少了那些冤戾缠头裹脑。

最后一点,也可以看作是一种有心解读,就是非是重大的罪犯不在这个时刻问斩,只要是上午的时辰都可以施行。而这个时候的问斩,都是罪大恶极的人犯,也是取让他们不能再行转世为人、祸害人间的意愿。

这大概就是午时三刻问斩的真正含义。

图片来自网络,也为某些图片给您带来视觉感官刺激深感愧疚和不安。

2019-09-24 21:28:20 -

这两个问题都和古人所认知的“阳气”有关。

古代的“午时”相当于现在时间的11点到13点之间,而“午时三刻”大概是现在的12点45分左右,正是一天中太阳照射最强,地面上照射阴影最短的时刻。

古人都是非常迷信的,认为被斩首的罪大恶极之人死后阴气聚集,魂魄不散会化成厉鬼对世人不利。而午时三刻,正是一天当中阴气最弱,阳气最盛的时刻,此时问斩,犯人会顷刻间阴气魂飞魄散,不会对世间为非作歹。

午门是故宫正门,位于紫禁城南北轴线。其前有端门、天安门、大清门,其后有太和门。各门排列整齐,庄严肃穆。午门可以说是一个国家当中阳气最重的地方,所以午门斩首是不需要任何时间限制的,犯人无论什么时间在午门被斩,都顷刻间魂飞魄散,不会危害人间。

2018-03-24 13:07:41 -

午时三刻与现代时间换算

我们经常在古代电视剧上看到犯人在判处死刑之后,通常是午时三刻问斩,在古代一天分为十二个时辰,每个时辰是两小时,每个时辰被分为100刻,每个时辰是25/3刻,午时是指中午11点至13点之间这个时候,在加上三刻,就接近中午十二点了,而为什么要在此时问斩呢?

为何在午时三刻行刑

午时三刻,太阳即将处在最高的位置,那时我们的影子最小,在古人看来,这是一天中“阳气”最盛的时候,按照古人的看法,杀人是阴气至盛的,如果杀人的方式不恰当的话,在人死后,他们的阴魂会纠缠下令判处死刑的官员和行刑的刽子手以及相关人等,由于阳气可以压制和祛散阴气,所以在此时行刑,可以抑制鬼魂的出现,虽然只是迷信的说法,都是对于当时的人们,是十分看重这些的,这也是在此时行刑的原因。还有一个说法,传说午时三刻开斩,被斩人的阴气即刻消散,连做鬼的机会也没有,当然这是对于那些十恶不赦的人采取的做法,另外一个说法,在午时三刻,人的精力最为萧索,往往呈现昏昏欲睡的状态,所以在手起刀落的瞬间,痛苦会减少很多,人们认为这是对犯人宽恕。

秋后问斩

在古代,官府对处斩有严格时间规定,例如说“秋后问斩”,最早在《左传》中就有“赏以冬夏,刑以秋冬”的记载。明代规定如果有人在立春后或秋分前处决犯人,是要被打八十大棍的。唐朝规定若不是在秋分和立春之间行刑,就要等到来年。

午门问斩

还有一句也是人们经常听到的“午门问斩”。

那午门是在哪里呢?

午门是紫禁城的正门,你如果从天安门进去,首先映入眼帘的就是午门,午门前有宽阔的广场,从明代的“廷杖”开始演变而来,在明代,官员如果触犯了皇家的尊严,就要被绑出午门前御道东侧打屁股,名叫“廷杖”,起初只是象征性的打,起警示的作用,后来演变到打死人,例如明武宗朱厚照,因选美女被反对,在午门11人以廷杖方式打死,后来午门问斩就被民间广为流传。

2018-03-24 18:04:59