3年考了6个证书,如何通过考证逼自己学习的?

3年考了6个证书,如何通过考证逼自己学习的?

-

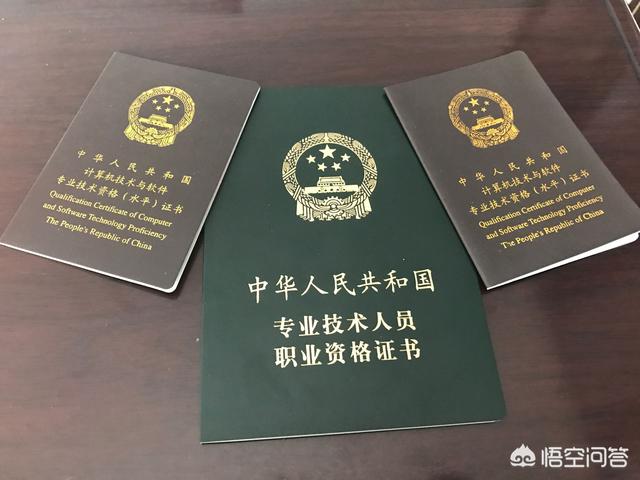

您好,2015-2017三年里,我考了三本证书,分别是:2015年的数据库系统工程师,2016年的软件评测师及2017年的信息系统项目管理师。

作为已经参加工作多年的老师,我考这些证的原因有三:1、逼着自己去学习;2、希望能够给学生起到示范作用;3、工作中评职称的相关需求。幸运的是,自己的努力都没有白费,通过每年一两个月的付出,都拿到了相应的证书。

下面我来说说如何通过考证逼自己学习:

1、考证与平时的期中、期末考试不同,其范围一般更广、更宽,需要我们进行系统的复习,而不是单一地复习某一科目,所以在备考期间,通过复习一系列相关的课程,逼着自己学习。例如:我所熟悉的软件工程专业中,很多同学会选择的“软件设计师”考试中,就涉及到:计算机系统知识、程序语言基础知识、操作系统知识、系统开发和运行知识、网络基础知识、多媒体基础知识、数据库技术基础、数据结构、算法设计与分析、面向对象技术、标准化和软件知识产权基础知识、软件系统分析与设计及计算机专业英语等13个方面的内容,而这些知识点基本都是平时上课的时候学习过的,在备考的过程中,需要我们系统地去将它们串联起来,一一进行复习。为了将每个知识点都弄懂弄痛,为了最终能考过并顺利拿到证书,只能逼着自己埋头去学习了。

2、考证的复习时间一般是2-3个月,时间太短不够复习,时间太长战线太久容易疲惫。在这2-3个月的时间里,务必做好复习计划,每天不管多忙,都要挤出时间来看书、做真题,进行查漏补缺、复习巩固。个人认为这是一个逼着自己养成自律习惯的绝好的机会,有了这样的习惯,以后还怕有做不成的事情吗?

3、等待收获的喜悦。我熟悉的软考一般是考试结束后45天出成绩,再过一个月左右出分数线,然后等待2-3个月发证书,这虽然是个有点漫长的过程,但收到证书的那一刻,你一定会异常感激自己曾经的付出和努力,也更加会坚信,付出一定是会有收获的。当然,如果结果不是那么理想,离过线还差一点点,也不要气馁,更无需气馁,只要你有付出,谁知道会有怎样的收获等着你呢,就算没拿到证书,但自己曾经的努力也不会白费,在备考过程中复习到的那些知识点,终有一天,会用到的!

所以,想考证的朋友们,不要犹豫,选择了就下定决心去考吧,始终要相信,努力不会白费,自己所走的每一步,在未来都算数的!愿与各位共勉!

以上是我个人的一些感受,希望我的回答能对您有一些帮助,并祝好!谢谢!

遇见编码遇见美,关注大学考证那些事儿,喜欢的朋友们,请点个赞吧:)

2018-02-10 20:37:57 -

我今年考了两个证。一个是基金经纪人,这纯粹是无心插柳,陪考他人;二是司法考试。考证倒逼学习是有道理的,首先凡是颁证的考试是一定要求通过考试的学员对这一专业有系统的掌握;凡是考察的科目也必是这一专业基础和必需的,通过考试学习的科目比较精准和系统,剔除自己学习时的盲目,建立系统和基础后也比较容易拓展。二是效率问题,考试日期就是截止时间,可以让我们较为集中的投入学习,如果没有截止时间的学习反而效率低容易拖延。

2017-12-21 21:48:42 -

其实我觉得,你最主要的不是考证,而且考证的目的是什么呢?

你说的是什么证呢?这些证和你自己最为直接的关系是什么呢?

个人建议,你应该结合你自己的优点和爱好,然后深入的理解证书的作用,然后有针对性的考取证书。

首先,要激发你的学习的兴趣。

俗话说得好,兴趣是最好的老师,你要建立自己对所学习的证书的兴趣,然后在兴趣的吸引下,去学习,这样才能坚持下来。

其次,制定学习的计划。

凡事,预则立,不预则废,所以我们应该建立一个合适自己的计划。这个计划,是符合实际情况的,而不是你自己想到哪里就是哪里的,也不是你天马行空的,而且结合证书知识的特点,去安排的。

最后,坚持,再坚持。

万事俱备,只欠东风。这个东风,就是靠着自己顽强的毅力,一步一步的向前走,相信自己,一定可以成功。

祝,成功!

2017-12-21 23:11:42 -

“你必须不停地跑,才能停留在原地。”——《爱丽丝镜中奇遇记》

三年考取六个证书,通过这个信息,首先可以明确的是,题主是个“学习力”和“行动力”兼具的人。那么接下来的问题是:

这六个证书之间有相关性吗?是同一行业从初级到高级的递进关系,还是不同行业的入门级证书?每个证书的含金量如何?考取证书之后,从这一纸认证中获取了什么具体的收益?是否获取了更多的行业资源,人际积累或者晋升背书?这些证书对标哪些职业技能和岗位?对未来的职业发展有没有加持?

从职业选择上来看,身体劳动力创造的价值是有天花板的。一个人再厉害,依靠双手劳动所能产生的价值都有极限。工作产生的价值,和时间呈正相关增长。时间越久,工作的完成度越高,产生的价值越大。

而以时间为价值计量单位的工作,未来都会被技术所取代。

这里我们举个例子,不久前,由Netflix拍的《美国工厂》纪录片火了,讲的是中国玻璃大王曹德旺到美国俄亥俄州去建工厂的故事,其中一幕是:

一位勤恳的老工人在美国福耀玻璃工作两年后,被解雇了。理由是,他操作电脑的速度太慢,无法跟上生产节奏。几位高管陪同曹德旺在车间巡视时,脸上洋溢着骄傲地微笑说:“这边本来有1个人,现在没了。我下次要做的就是把这4个人取消掉。”

身体劳动力的极限将会被机器打破,“没有感情的机器”作为高效的代名词,已经在潜移默化中占领了太多以重复性劳动为主要性质的工作岗位。

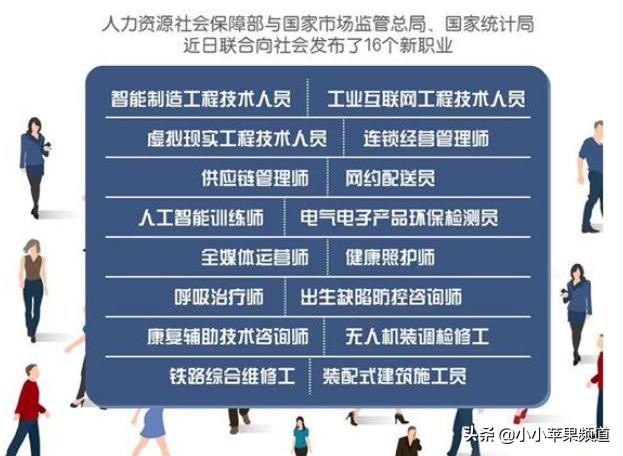

随着社会变迁,职业发展日新月异,十年前的热门岗位很多已经消失,而十年后的新生岗位则很可能将是我们闻所未闻的存在。

阿里巴巴新职业报告显示,高品质消费需求催生了海鲜饲养员、水果猎人、大米经纪人等新职业,服务消费领域也诞生了服务体验师、情感工程师、垃圾分类师、负能量回收员等,这些新职业的出现,都是源自对消费需求的创造性满足。

2019年,品牌在天猫发布的新品数量突破1亿款。这背后是“AI流行预测师”、“新品创新官”等新职业。而我们生活中早已熟悉的外卖小哥,也许会成为官方新职业“网约配送员”。

2019年,淘宝直播带动400万就业机会;在内蒙古、甘肃等地,有18万名沙漠种植员和护林员,为蚂蚁森林种下1.22亿棵真树,让荒漠一点点变回绿色……50%的新职业岗位来自三四五线城市,小镇青年成为新职业的主力军。

放眼国际,全球知名职场社交平台Linkedin利用他们积累的数据,发布了《2020年新兴职业报告》。该报告显示,在美国15大新兴职业中,人工智能专家(Artificial Intelligence Specialist)的招聘数在过去4年中年增长率为74%,位居首位。

而以上种种,莫不是从发现问题、解决问题的角度出发,见缝插针引入岗位流动进而产生规模效应不断优化的结果,这些新职业几乎来不及准备什么上岗标准,要的是应征者边做边学、随机应变的能力,极少是要求你埋头苦学一朝应试带着证书来作为录取门槛的。

风物长宜放眼量,抱着“必须做点什么”才不会被社会抛弃的想法,用“考证”换取一点职业怠倦期的安全感,只能缓解一时的焦虑,与其去考证书,不如认准一个细分领域去做相关的积累,扎扎实实磨炼一项技能,成为不可替代的存在,才是实际的事。

换个角度从源头思考,只有从职业规划的大局来明确方向,做好相应的准备和沉淀,空窗期的价值才能得到最充分的发挥。遇到瓶颈就更换赛道,只会让你的职业生涯一直停滞在新手期。

当然,作为一个现代职场人,我们都懂得要把学习本身作为一种必备的发展和投资手段,“终身学习”已是常态,关于这一点,古典老师的建议是这样的:

走技术路线的职场人士,比如程序员、会计、律师、工程师……比较适合考一个专业证书。比如会计常考的CFA(特许金融分析师)、CPA(注册会计师)、ACCA(在国内称为"国际注册会计师”,实际上是“特许公认会计师公会”的缩写)等含金量高的专业证书,为职位晋升或跳槽增加筹码。

考证书的意义一般有两个:

初级证书往往是转行重要手段——证明你自己已经投入了几十个小时在这个领域。高级证书往往需要几百个小时的系统学习——检验一个人是否有系统化学习能力和专业发展的决心。

如果你希望了解某个行业,可以考一个初级证书作为探索,但是真正入行,仅仅靠一个证书是不够的。不计成败利钝地追求知识,这是专业学者干的事情。可是我们不是,我们是普通人,普通人是要面对一个一个的目标去行动的。行动一步获得反馈,调整行动,继续往前走,是我们每一个普通人的正常生活。

在美国作者 克莱顿·克里斯坦森 《创新者的任务》一书中,提到“表面增长谬误”的概念,这是一种看似在进步,但实际上能力没有任何进展的谬误。是指当我们把目标和精力聚焦于积极数据时,反而忽略了与消极数据的平衡点,也就是“没有专心地把核心目标做得更好”。

用在我们今天讨论的这个话题里就是:一个人追求的如果是自己有多少证书,名字前面有多少头衔,就很容易陷入到表面增长谬误中。

祝我们都能学有所成。

欢迎关注@小小苹果频道,每天思考一点点

2020-03-06 14:45:51 -

“你必须不停地跑,才能停留在原地。”——《爱丽丝镜中奇遇记》

三年考取六个证书,通过这个信息,首先可以明确的是,题主是个“学习力”和“行动力”兼具的人。那么接下来的问题是:

这六个证书之间有相关性吗?是同一行业从初级到高级的递进关系,还是不同行业的入门级证书?每个证书的含金量如何?考取证书之后,从这一纸认证中获取了什么具体的收益?是否获取了更多的行业资源,人际积累或者晋升背书?这些证书对标哪些职业技能和岗位?对未来的职业发展有没有加持?

从职业选择上来看,身体劳动力创造的价值是有天花板的。一个人再厉害,依靠双手劳动所能产生的价值都有极限。工作产生的价值,和时间呈正相关增长。时间越久,工作的完成度越高,产生的价值越大。

而以时间为价值计量单位的工作,未来都会被技术所取代。

这里我们举个例子,不久前,由Netflix拍的《美国工厂》纪录片火了,讲的是中国玻璃大王曹德旺到美国俄亥俄州去建工厂的故事,其中一幕是:

一位勤恳的老工人在美国福耀玻璃工作两年后,被解雇了。理由是,他操作电脑的速度太慢,无法跟上生产节奏。几位高管陪同曹德旺在车间巡视时,脸上洋溢着骄傲地微笑说:“这边本来有1个人,现在没了。我下次要做的就是把这4个人取消掉。”

身体劳动力的极限将会被机器打破,“没有感情的机器”作为高效的代名词,已经在潜移默化中占领了太多以重复性劳动为主要性质的工作岗位。

随着社会变迁,职业发展日新月异,十年前的热门岗位很多已经消失,而十年后的新生岗位则很可能将是我们闻所未闻的存在。

阿里巴巴新职业报告显示,高品质消费需求催生了海鲜饲养员、水果猎人、大米经纪人等新职业,服务消费领域也诞生了服务体验师、情感工程师、垃圾分类师、负能量回收员等,这些新职业的出现,都是源自对消费需求的创造性满足。

2019年,品牌在天猫发布的新品数量突破1亿款。这背后是“AI流行预测师”、“新品创新官”等新职业。而我们生活中早已熟悉的外卖小哥,也许会成为官方新职业“网约配送员”。

2019年,淘宝直播带动400万就业机会;在内蒙古、甘肃等地,有18万名沙漠种植员和护林员,为蚂蚁森林种下1.22亿棵真树,让荒漠一点点变回绿色……50%的新职业岗位来自三四五线城市,小镇青年成为新职业的主力军。

放眼国际,全球知名职场社交平台Linkedin利用他们积累的数据,发布了《2020年新兴职业报告》。该报告显示,在美国15大新兴职业中,人工智能专家(Artificial Intelligence Specialist)的招聘数在过去4年中年增长率为74%,位居首位。

而以上种种,莫不是从发现问题、解决问题的角度出发,见缝插针引入岗位流动进而产生规模效应不断优化的结果,这些新职业几乎来不及准备什么上岗标准,要的是应征者边做边学、随机应变的能力,极少是要求你埋头苦学一朝应试带着证书来作为录取门槛的。

风物长宜放眼量,抱着“必须做点什么”才不会被社会抛弃的想法,用“考证”换取一点职业怠倦期的安全感,只能缓解一时的焦虑,与其去考证书,不如认准一个细分领域去做相关的积累,扎扎实实磨炼一项技能,成为不可替代的存在,才是实际的事。

换个角度从源头思考,只有从职业规划的大局来明确方向,做好相应的准备和沉淀,空窗期的价值才能得到最充分的发挥。遇到瓶颈就更换赛道,只会让你的职业生涯一直停滞在新手期。

当然,作为一个现代职场人,我们都懂得要把学习本身作为一种必备的发展和投资手段,“终身学习”已是常态,关于这一点,古典老师的建议是这样的:

走技术路线的职场人士,比如程序员、会计、律师、工程师……比较适合考一个专业证书。比如会计常考的CFA(特许金融分析师)、CPA(注册会计师)、ACCA(在国内称为\"国际注册会计师”,实际上是“特许公认会计师公会”的缩写)等含金量高的专业证书,为职位晋升或跳槽增加筹码。

考证书的意义一般有两个:

初级证书往往是转行重要手段——证明你自己已经投入了几十个小时在这个领域。高级证书往往需要几百个小时的系统学习——检验一个人是否有系统化学习能力和专业发展的决心。

如果你希望了解某个行业,可以考一个初级证书作为探索,但是真正入行,仅仅靠一个证书是不够的。

不计成败利钝地追求知识,这是专业学者干的事情。可是我们不是,我们是普通人,普通人是要面对一个一个的目标去行动的。行动一步获得反馈,调整行动,继续往前走,是我们每一个普通人的正常生活。

在美国作者 克莱顿·克里斯坦森 《创新者的任务》一书中,提到“表面增长谬误”的概念,这是一种看似在进步,但实际上能力没有任何进展的谬误。是指当我们把目标和精力聚焦于积极数据时,反而忽略了与消极数据的平衡点,也就是“没有专心地把核心目标做得更好”。

用在我们今天讨论的这个话题里就是:一个人追求的如果是自己有多少证书,名字前面有多少头衔,就很容易陷入到表面增长谬误中。

祝我们都能学有所成。

欢迎关注@小小苹果频道,每天思考一点点

2020-03-06 14:45:51 -

3年考了6个证书,要是一建,二建,电气工程师之类的那很厉害。无论在上学还是在工作,有时间还是最好考几个证书,一方面提升自己,另一方面督促自己去学习,只有不断学习才能提高自己,你的未来会为你现在得付出而感到骄傲。

2018-02-25 21:28:46 -

我本科和研究生都是学测绘,去年一次拿下了注册测绘师,现在市场价是3-5万,谈一下我自己的经历。

虽说学了7年的专业,同时工作6年也是干相关专业的,但是对于国家注册考试还是要有一定的重视度,因为考的内容比较多,相关的海洋测绘,地图制图,不动产测量,这些不是每一个测绘工作者都能全接触到的。我本科是测绘工程,研究生是摄影测量。所以其他的方面还是比较薄弱。同事,考试一共三科。测绘综合能力,测绘法律法规,案例分析。用的来说综合能力最难,考的比较多。法律法规是相关的法律法规规范之类的,大多数人接触的比较少。案例分析,由于是主观题,大部分人比较怕,但我个人感觉,只要看好了综合就不是问题。

我大概在2016年看过一个月,之后放弃了。基本2016年底,我就开始着手准备了。顺便说一句,本人事业单位,上班基本不是很忙,上班就厚着脸皮,也不管领导愿不愿意,就看书,回家因为有孩子,而且孩子比较小,作为妈妈,基本没时间看。或者把每天看的东西放到手机上,哄孩子睡觉的时候就看一会,加深白天看的映像。就是基本要常看,看完后 ,睡前脑海回访,加深映像。

只要肯静心,坚持就一定能过。

2018-03-05 16:35:48 -

考下来的证不一定有用,但是不用来考证的时间都干啥了呢?每个人都可以问问自己,工作学习的空闲时间都干啥了?随着离毕业的时间越长,学习的耐心越来越差,经常感觉看不下去书,学不进去新东西,脑子也不如过去好用了。我大学毕业第二年的时候,工作清闲,下班的时候最大的乐趣就是看剧,逛街和发现好吃的馆子,这段日子回想起来是快乐又空虚的。后来我给自己定个目标,考个金融专硕,于是我又开始了每天5点50起床,11点睡觉的日子,吃住都在单位,所有的空闲时间都用来看书,生活特别有规律,这样的日子坚持了3月,我觉得特别有成就感,结果没有意外,我考上了。现在回想,我也不能说这个硕士带给我多大的改变,但是这段经历是一辈子难忘的,考研是在特别冷的冬天,早上裹成粽子,离开温暖被窝到办公室看书,晚上回宿舍最幸福的事就是躺在床上,不敢玩手机,怕睡太晚第二天起来不耽误学习进度,考研复习的过程很充实,很喜欢自己全力以赴的样子。不知道回答是不是有点跑题,相信我,你会爱上考证过程中专注学习的自己,感受到自己的成长。

2018-03-01 22:25:51 -

上班六年了,最近三年过了注册信贷分析师、中级经济师、基金从业资格证、国际财务管理师、银行从业资格证、保险从业资格证,内部的各种资格证更是年年都考,2016年运气比较好,裸考基本都是逢考必过,中间还尝试过一次公务员,2个岗位6人进面试,最终考了第3名刚好陪太子读书了,感觉在银行不考证都不行,周围各种考霸

2018-03-03 16:59:41 -

大学的时候每年都在考证书,基本上就是一年一个当然目的就是希望毕业后可以帮助自己找到合适的工作,但是后来参加工作后才发现有时候那些看似为自己加分的项目也从某种程度上限制了你的发展空间。

曾经的大学同学没能考取的专业性证书反而现在路子走的很宽,事业也干的不错。而我却还在各种证书中挑选对应的工作,十年过去了当我想要摆脱那些限制时回头看看那些个日日夜夜考取证书的日子就会无意识的冒出来,放弃这些太可惜了,转行太晚了类似于这样的顾虑就会一骨碌的跑出来。但是即便是这样我依然很感谢曾经为之努力的自己并且现在我依然还在远程教育学习也在准备考试考证,因为这个学习的过程中让我开阔了眼界也汲取了新的知识新的思想突然间我更自信了,更肯定自己了。对以后的路看的更清晰更坚定了,只有不断的学习才能看清自己,才能看清这个世界,然后学会爱它!

2018-02-26 21:22:48