古代的人是怎么过七夕的呢?

古代的人是怎么过七夕的呢?

-

七夕是一个浪漫的节日 喜欢的人可以在这一天表白 手捧鲜花 朝你走来 二人相视一笑 故事从此开始了

2019-08-14 14:32:59 -

七夕这个节日是为了纪念牛郎织女的,传说在这一天他们会在鹊桥相会。七夕节大部分认为是“中国情人节”。

秦观的一首《鹊桥仙》更是将它情人节的名字坐实。“金风玉露一相逢,便胜却人家无数”,“两情若是就久长时,又岂在朝朝暮暮”。这首词将爱情描述的美轮美奂,自然也把“七夕节”流传千古。

但古人是怎么过七夕节的呢?在古代最早把七夕节叫做“乞巧节”,下面我慢慢给大家讲一下“乞巧节”的故事。

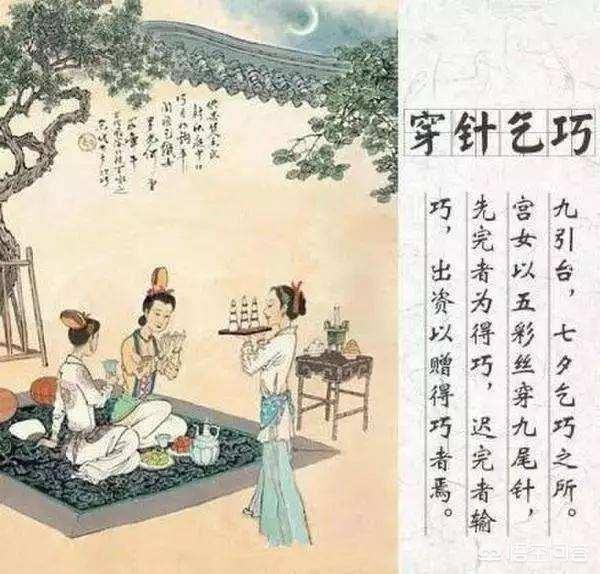

穿针乞巧是古代人最早的庆祝方式,相传,在乞巧节那一天,女人们会将瓜果吃食全部摆到院子里和家人一起赏月,还会将准备好的五彩线和九尾针拿出来,家里的女眷会对着月亮穿过去,祈求自己会像织女小姐姐那样心灵手巧,

这也是“乞巧节”名字的由来,织女穿针,心灵手巧。

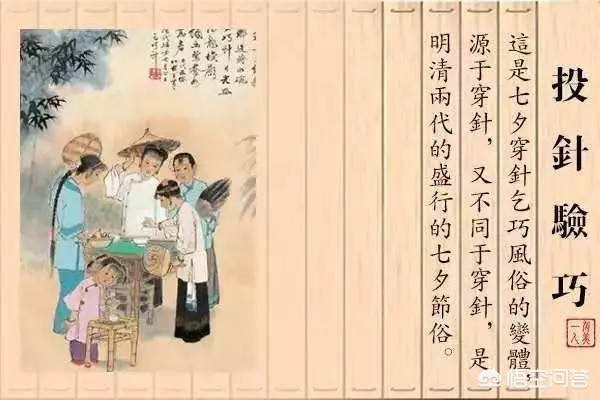

另外在明清时期,兴起另外一种庆祝方法,叫“投针验巧”。

在中午的时候,妇女会把一碗水放在日头下面,然后将手中的针扔到水中,看水波在碗底的倒影,有的水纹倒影像细丝一样能描绘花纹,有的像花,有的像小鸟,还有的像风景画,这种的就是好兆头!

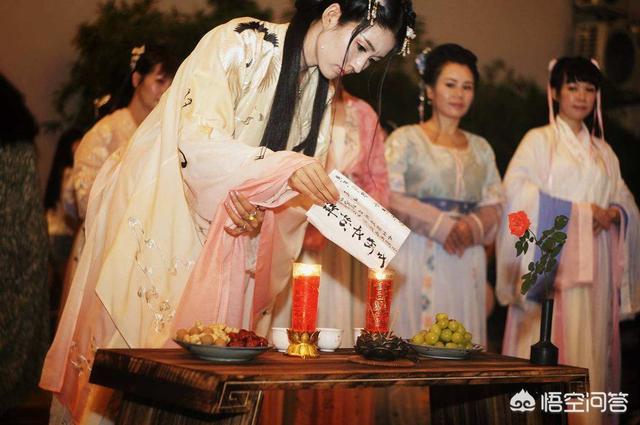

还有一种说法是焚香拜月,七夕兰夜,拜月前先沐浴。沐浴毕,换上轻盈的夏季盛装,设小几案、上置简单时令水果、七夕巧果等,焚香袅袅,轻衫飘飞,静默地对月倾诉心愿。有的甚至会将书信焚烧,愿情郎能收到心意。

好啦,这就是古人过七夕节的几种习俗,我是更喜欢焚香拜月的,美女在月光下翩翩起舞,香气围绕,真是人生快事呀!

大家对此怎么看呢,在下方评论吧!

2019-08-03 13:55:01 -

不一定吧!不过如果彼此都给彼此惊喜,那肯定是惊喜无疑了!男生礼物也有很多的选择的啊!看他平时爱好了!毕竟你更了解他啊!还有你的预期估算什么的!祝你们永远幸福哦!能收到女生送的礼物的男票,应该还是满满的开心的吧!

2019-08-03 09:28:30 -

过法有很多,而且不同的朝代演变发展的也各不相同,但是都很重视。

穿针乞巧

这是最早的乞巧方式,始于汉,流于后世。《西京杂记》说:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之。”南朝梁宗谋《荆楚岁时记》说:“七月七日,是夕人家妇女结彩楼穿七孔外,或以金银愉石为针。”《舆地志》说:“齐武帝起层城观,七月七日,宫人多登之穿针。世谓之穿针楼。”五代王仁裕《开元天宝遗事》说:“七夕,宫中以锦结成楼殿,高百尺,上可以胜数十人,陈以瓜果酒炙,设坐具,以祀牛女二星,妃嫔各以九孔针五色线向月穿之,过者为得巧之侯。动清商之曲,宴乐达旦。土民之家皆效之。”元陶宗仪《元氏掖庭录》说:“九引台,七夕乞巧之所。至夕,宫女登台以五彩丝穿九尾针,先完者为得巧,迟完者谓之输巧,各出资以赠得巧者焉。”

喜蛛应巧

这也是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧,大致起于南北朝之时。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》说;“是夕,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上则以为符应。”

投针验巧

这是七夕穿针乞巧风俗的变体,源于穿针,又不同于穿针,是明清两代的盛行的七夕节俗。明刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:“七月七日之午丢巧针。妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮,看水底针影。有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧;其影粗如锤、细如丝、直如轴蜡,此拙征矣。”《直隶志书》也说,良乡县(今北京西南)“七月七日,妇女乞巧,投针于水,借日影以验工拙,至夜仍乞巧于织女”请于敏中《日下旧闻考》引《宛署杂记》说:“燕都女子七月七日以碗水暴日下,各自投小针浮之水面,徐视水底日影。或散如花,动如云,细如线,粗租如锥,因以卜女之巧。”

兰夜斗巧

起源于汉朝宫廷的游戏,汉高祖爱妃戚夫人的宫女贾佩兰在离开宫中嫁给扶风人段儒为妻后,经常跟人们谈起在汉宫七夕的事。她说:“汉宫在每年的七月七日,首先在百子池畔,奏于阗乐之后,就用五色彩缕,互相绊结起来,叫做‘相怜爱’。随后,宫中的宫娥彩女们,一起到闭襟楼上,大家学习穿七巧针乞巧。而有个叫徐婕妤的宫女,可以把生的菱藕雕刻成各种奇花异鸟呈献给皇上,皇上把这些小玩意在晚上随手放置在宫中的桌角上让宫女们摸黑寻找,这种游戏就叫做‘斗巧’。”

2019-08-12 18:42:44 -

穿针乞巧:在七夕正午时分,一盆清水置于户外爆晒,一段时间以后,漂浮而至水面的尘土会结成一层薄膜。这时把针放在水上,有了薄膜的支持,针就会浮在水面。水中会出现不同的针影和波纹,如果出现花朵、云彩、鸟兽的形状,就意味着得巧。反之,若呈现细如线、粗如槌的影子,就是未能得巧;种生求子:在七夕前几天,先在小木板上敷一层土,再摆一些小茅屋、花木在上面,做成田舍人家小村落的模样,称为壳板,或将绿豆、小豆、小麦等浸于磁碗中,等长出敷寸的芽,再以红、蓝丝绳扎成一束,称为种生;拜织女:预先和自己朋友或邻里们约好五六人,多至十来人,联合举办。举行的仪式,是于月光下摆一张桌子,桌子上置茶、酒、水果、五子等祭品,于案前焚香礼拜后,大家一起围坐在桌前,一面吃花生,瓜子,一面朝着织女星座,默念自己的心事。

2019-08-04 11:30:34 -

古代人过七夕得看看是那个朝代了,现代人酒吧,KTV,饭店,宾馆,公园,景点,遇到开放的朝代也和现在差不多,遇到保守的朝代要浸猪笼。

2019-08-03 22:10:21 -

过法有很多,而且不同的朝代演变发展的也各不相同,但是都很重视。

穿针乞巧

这是最早的乞巧方式,始于汉,流于后世。《西京杂记》说:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人具习之。”南朝梁宗谋《荆楚岁时记》说:“七月七日,是夕人家妇女结彩楼穿七孔外,或以金银愉石为针。”《舆地志》说:“齐武帝起层城观,七月七日,宫人多登之穿针。世谓之穿针楼。”五代王仁裕《开元天宝遗事》说:“七夕,宫中以锦结成楼殿,高百尺,上可以胜数十人,陈以瓜果酒炙,设坐具,以祀牛女二星,妃嫔各以九孔针五色线向月穿之,过者为得巧之侯。动清商之曲,宴乐达旦。土民之家皆效之。”元陶宗仪《元氏掖庭录》说:“九引台,七夕乞巧之所。至夕,宫女登台以五彩丝穿九尾针,先完者为得巧,迟完者谓之输巧,各出资以赠得巧者焉。”

喜蛛应巧

这也是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧,大致起于南北朝之时。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》说;“是夕,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上则以为符应。”

投针验巧

这是七夕穿针乞巧风俗的变体,源于穿针,又不同于穿针,是明清两代的盛行的七夕节俗。明刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:“七月七日之午丢巧针。妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮,看水底针影。有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧;其影粗如锤、细如丝、直如轴蜡,此拙征矣。”《直隶志书》也说,良乡县(今北京西南)“七月七日,妇女乞巧,投针于水,借日影以验工拙,至夜仍乞巧于织女”请于敏中《日下旧闻考》引《宛署杂记》说:“燕都女子七月七日以碗水暴日下,各自投小针浮之水面,徐视水底日影。或散如花,动如云,细如线,粗租如锥,因以卜女之巧。”

兰夜斗巧

起源于汉朝宫廷的游戏,汉高祖爱妃戚夫人的宫女贾佩兰在离开宫中嫁给扶风人段儒为妻后,经常跟人们谈起在汉宫七夕的事。她说:“汉宫在每年的七月七日,首先在百子池畔,奏于阗乐之后,就用五色彩缕,互相绊结起来,叫做‘相怜爱’。随后,宫中的宫娥彩女们,一起到闭襟楼上,大家学习穿七巧针乞巧。而有个叫徐婕妤的宫女,可以把生的菱藕雕刻成各种奇花异鸟呈献给皇上,皇上把这些小玩意在晚上随手放置在宫中的桌角上让宫女们摸黑寻找,这种游戏就叫做‘斗巧’。”

2019-08-12 18:42:44