由于秦皇陵里有大量水银,秦始皇尸骨会成为干尸吗?为什么?

由于秦皇陵里有大量水银,秦始皇尸骨会成为干尸吗?为什么?

-

秦始皇陵地宫的秘密,一直令世人牵挂。墓中存在水银,最早见于《史记》:

“穿三泉,下铜而致椁,宫观百官,奇器异怪徙藏满之。以水银为百川江河大海,机相灌输。上具天文,下具地理,以人鱼膏为烛,度不灭者久之”。

关于地宫的描述,应是司马迁收集资料,外加想象完成的。有大量水银确实是真,可根本用途为什么尚难确定。

水银的防腐作用是确定,宋真宗生李宸妃,被刘娥厚葬,其官椁边置有大量水银,以致宋真宗开棺之时,尸体仍保存完好虽死尤生,也打消了被刘太后所害的疑虑。而现代仪器探测结果,也证实了史书记载属实,而且整个墓区的土壤植被,均检测出汞金属含量非常高。专家解释说,这是地宫中的液体汞,在两千余年中挥发气化造成的。

如果下葬即时,整个地宫又都充满了汞,估算有上万吨,隔离了空气,秦始皇的尸体置其中,成为干尸的可能性还是有的。到秦始皇时,由于炼丹术的发展的需要,冶炼水银的技术已经很成熟了。

即使将当时天下的水银都买下来,供应秦始皇陵使用,以秦朝金属的生产能力看,却万万不可能有这么大的产量的。

秦时巴地第一女首富寡妇清,是秦帝国最大的丹砂供应商,她先后卖给了秦始皇不过一百五十吨水银。虽在陕南旬阳县,发现了很多古代矿洞,也是有名的汞矿生产基地。总体估算下来绝不会超过千吨。

因此《史记》里充满辉煌景象的描述,秦始皇躺在金棺里,顺着水银河漂流,以巡游山川帝国,死后用灵魂统治帝国,并非空穴来风。

只是遗体保存完好,或成为干尸的猜测完全不可能。根据《史记》记载,秦始皇在公元前210年,正值盛夏的七月途中去世,尸体腐败很快奇臭难闻,不得不用一车鲍鱼以乱其臭,整整过了两个月才下葬。以当年的保存技术,算来只有白骨仅存了。

可这又有什么关系呢,肉身虽腐精神万世永存。据说陵墓修建时,这位千古一帝在奠基仪式上,发表了一番震撼人心之语:

朕筑长城,乃镇九州龙脉,护我大秦江山;朕死后化作龙魂,佑我华夏子孙永世长存!……

2018-10-30 08:21:00

2018-10-30 08:21:00 -

从现有资料来看,秦始皇陵中的确含有大量水银,但要说秦始皇的尸体会因水银而成为干尸,显然不太合理。从秦始皇入葬前后的记载来看,他的尸体想要变成干尸是几乎不可能的。

干尸形成的条件

我们知道,尸体的腐烂,主要是由于细菌等微生物的作用。因此,想要形成干尸,就必须消除细菌等微生物对尸体的作用,从而保证尸体不会迅速腐烂。同时,要保证尸体在未腐烂之前完成脱水,只有这样才会形成干尸。

想要形成干尸,需要比较特殊的条件,也就是在特别干燥或没有空气的地方,这种情况下细菌等微生物极难生存,只有这种情况下,尸体才会迅速脱水,形成“干尸”。

例如马王堆“干尸”,虽然环境比较潮湿,但尸体旁边有大量木炭,营造了干燥的环境,且棺木和墓穴用石灰密封,外界水汽难以进入。

再例如新疆多“干尸”,原因就在于新疆地处干燥高温沙漠,尸体在自然条件下也能迅速脱水干燥。

从秦始皇下葬前后情况来看,很难形成干尸

秦始皇三十七年(前210年)七月,秦始皇在第五次东巡返途中,病逝于沙丘宫。根据《史记·秦始皇本纪》的记载来看,由于皇帝驾崩于途中,为了保证秦国不出乱子,李斯等人选择了“乃秘之,不发丧”。

为什么说秦始皇的尸体很难形成“干尸”,原因主要在于以下几点:

1、从死亡到下葬间隔时间过长:从《史记·秦始皇本纪》的记载来看,秦始皇是在公元前210年七月去世的,而直到九月,秦始皇才入葬骊山。从死亡到下葬,中间隔了长达两个月的时间。

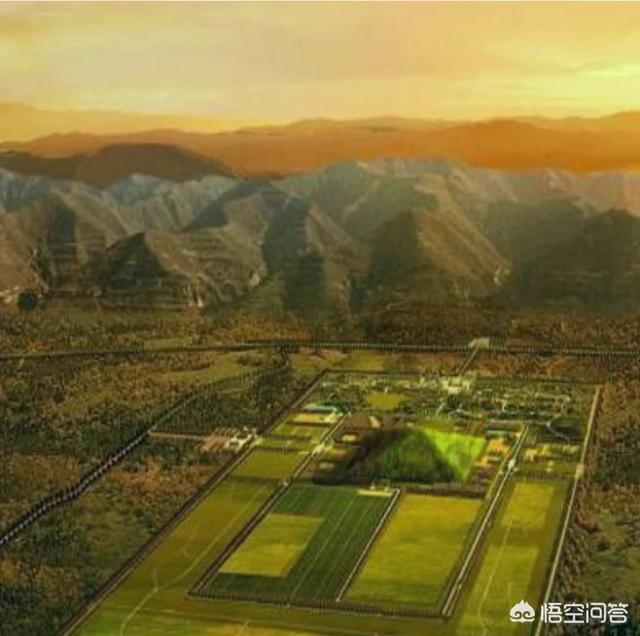

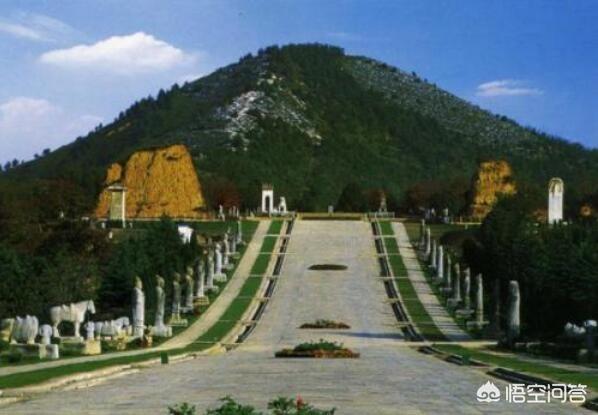

△秦始皇陵

2、天气炎热,尸体腐败极为迅速。由于秦始皇驾崩的时间是七月,正是一年当中最为炎热的时候,而从《史记·秦始皇本纪》“会暑,上辒车臭,乃诏从官令车载一石鲍鱼,以乱其臭”的记载来看,秦始皇去世后不久,尸体就已经开始发臭,这是尸体已经开始腐败的标志。

综上所述,从秦始皇七月驾崩到九月入葬,在炎热的天气下,恐怕尸体早就已经腐败的不成样子了,想要形成干尸是根本不可能的。

2018-10-27 00:21:30 -

尸体要想不腐烂,必须达到两个条件,第一是当身体被水银或氧化汞浸泡之后会在身体表面形成一层氧化膜,这层氧化膜会阻碍空气与皮肤的接触达到保鲜的功效,第二是人处于真空状态时,身体同样不与空气接触,皮肤将不受到衰老,保持年轻。所以如果秦始皇的陵墓李有大量水银,他的尸体可能不会成为干尸

2018-10-26 15:09:11 -

司马迁的《史记》始皇本纪里面有记载:秦始皇是死于出行途中,尸体在路上就已经腐烂发臭,赵高和李斯封锁了始皇帝的死讯,而为了掩盖尸体腐烂所发出币臭味,在车上放了一堆咸鱼。

所以,秦始皇的尸体在下葬之前就已经腐烂了,即使秦始皇陵中有再多的水银,也不可能把尸体复原,所以就更不存在所谓的干尸

2018-10-24 21:26:13