《读史方舆纪要》问世仅仅207年,为什么却被称为“千古绝作”?

《读史方舆纪要》问世仅仅207年,为什么却被称为“千古绝作”?

-

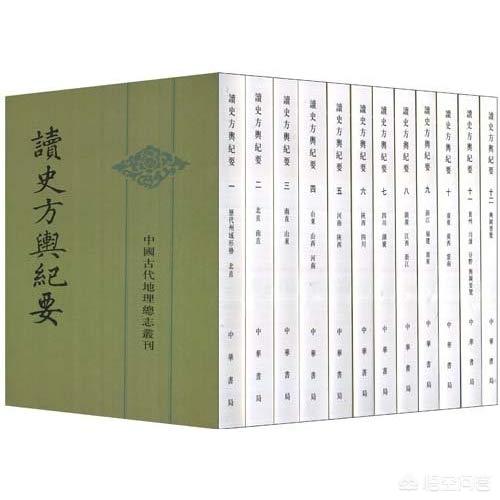

《读史方舆纪要》是明末清初顾祖禹的一部地理学巨著。被誉为“千古绝作”、“海内奇书”。

此书共130卷,约280万字,主要是军事地理,结合历史、自然、人文地理。

可以说此书是中国清朝及以前地理学的巅峰之作,所以有这样的美誉。

顾祖禹曾致力于反清复明,誓不在清朝做官。他痛感于明朝在军事上的失败,叹息明朝对军事地理的忽视,想写一本军事地理著作。

1674年,三藩起兵反清。顾祖禹到福建去见耿精忠,希望能为反清复明出一把力。耿精忠却不用他,顾祖禹只好返回老家,集中精力撰写《读史方舆纪要》。

顾祖禹花费了三十年时间,查阅了史书和数百种地方志,在晚年60岁时,终于完成了《读史方舆纪要》。

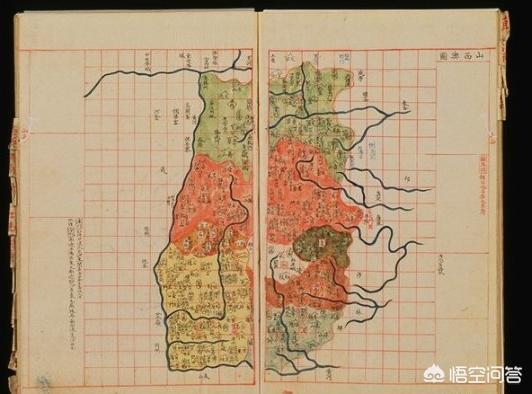

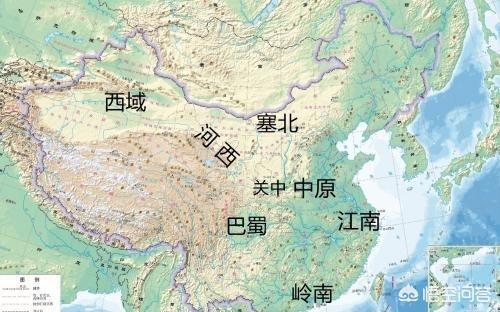

顾祖禹特别注重军事地理,而略去了名胜古迹的诗词歌颂。他详细记载了历朝历代兴亡和地理的密切联系。他论述历代州域形势,各省的记载都有一篇总序讲解形势和军事要点,以疆域、山川险要、形势得失开始。

在古代,得此书,等于得到了古代中国的军事地理秘笈。

本人是沂蓝书院赵月光,主要研究宋史和近现代史,继承章太炎学派唯识史观学说。

本文为原创,如果觉得有点意思,敬请点一下关注并点赞。

2018-09-12 12:46:48 -

仅拿古代王朝建都来说,就可以看出顾祖禹的论述十分精辟。

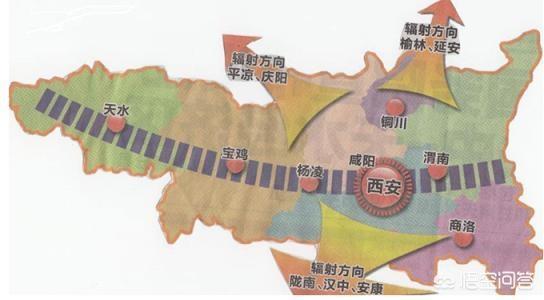

顾祖禹认为首都是一国的中心,都城的选择是否恰当,会直接影响了国家的安危。首都的建于主要是由经济、军事、地理因素影响的。经济上,能否满足需要;军事上,能否快速对内镇压反抗者或对外抵御;地理位置上,位置是否适中,是否便于联络各地,若位置比较偏,那么它是否拥有四通八的交通运输条件。

以西汉建都长安为例:刘邦击败项羽后本定都洛阳,但是面对韩信、彭越、英布等众多异性诸侯王的威胁,若动用武力,刘邦自忖又无必胜的把握。于是娄敬与张良便提出了定都关中的建议。张良说定都关中可以凭借关中的四塞之险,且占据黄河上游的地理位置,进攻可以无后顾之忧,防守则无费力之感。但是顾祖禹又说王朝都城选择又不一定要全部具备这三种条件,所以每个王朝只能根据当时的主要矛盾寻找一个恰当的平衡点。

随着关中经过历朝的人口聚集以及长期开发后,由于水土流失严重造成了其土壤肥力的下降。另外,关中的面积只有3.4万平方公里,所以关中的粮食注定不能长期无法供养长安。所以,关中就必须严重依赖漕运从外部供给。但是,外界运往关中又必须经过水流湍急,遍布礁石的三门峡,所以,“自汉都关中,漕辄入黄河,涉砥柱、三门之险以达渭,败亡烦费不可胜穷。”于是,当关中无法保障粮食需要时,它的国都地位则必然难以延续。这也是后来洛阳、开封、南京、杭州、北京相继崛起的诱因之一。

但是,顾祖禹又认为都城的选择也不一定要取决于地理位置,还要着眼于天下大势,所以这才导致每代都有不同的定都位置。如明成祖朱棣迁都北京,就是为了加强明朝北部边防的军事力量,集中天下之力抵抗蒙古人。

2018-10-03 21:52:18 -

军事讲求天时、地利、人和。

《读史方舆纪要》之所以地位高,是因为这本书宗旨就是阐明“山川险易,古今用兵战守攻取之宜,兴亡成败得失之迹”,因而首重各地的军事地理(几乎穷尽式地将二十一史中历代重要战争、战斗信息注解在了地理信息下),甚至可以说是一部作战地理指南,故为军事家所重,被誉为“千古绝作”、“古今之龟鉴、治平之药石”,也是研究中国军事史、历史地理的重要文献。这部书一般不列名胜景点,很难成为旅游参考——当然有凭吊古战场癖好的除外。

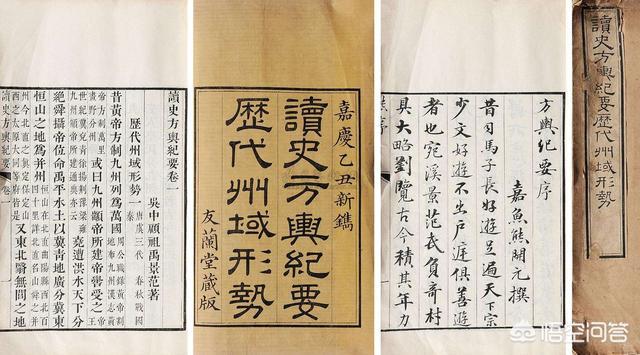

全书共130卷,附《舆图要览》4卷(有两京十三布政使司、九边、黄河、海运、漕运及朝鲜、安南、海夷、沙漠等图)。完成这部书,作者顾祖禹(高祖顾大栋,曾祖顾文耀、父亲顾柔谦都精通地理之学)花费30多年精力。书前9卷为历代州域形势,中间114卷则以明两京十三司及所属府州县为纲,分别叙述了其方里、沿革、山川等,次6卷记川渎(河流)异同,最后1卷为天文分野,这种设计的每个细节无不体现作者经世致用的目的。全书参考二十一史、历代总志及部分地方志书达百余种,可以说是明代以前历史地理学的集大成之作,在写完即被誉为“数千百年所绝无仅有之书”。

该书虽然定稿在清顺治、康熙年间,但内容以明代末年以前的疆域政区及史事为下限,这也表明了作者的政治立场。

定稿本刊行后,又多有修改。上海图书馆藏有一个稿本,上海古籍出版社影印出版过。

最早的嘉庆十六年(1811)龙万育“敷文阁”本为目前通行版本,中华书局的点校本就参考了这个版本。

2018-09-21 23:02:52