李清照的《如梦令》中“昨夜雨疏风骤”为什么不是“风疏雨骤”?

李清照的《如梦令》中“昨夜雨疏风骤”为什么不是“风疏雨骤”?

-

本来就有雨疏风骤的天气,恰好她写这

首作品的时候遇到了这种天气呗。

2019-05-10 09:55:43 -

昨夜雨疏风骤。

为什么是雨疏风骤,我看到有格律说,说押韵平仄,导致必须是这两个字。有内容说,因为绿肥红瘦,只有风能吹落花,而雨未必能打落花。

都很有道理。

但是我想谈谈我自己的看法。

最近《知否知否应是绿肥红瘦》热播,让李清照这首如梦令又一次活跃在大众的视线里。

主题曲,郁可唯唱的副歌部分,也正是如梦令。

了解剧情的人,想必对这首词也深有感触。

女主明兰与男主顾廷烨,都是经历了世情冷暖,看透了人间豺狼。

仔细想想两人幼年时坎坷形状,便应知道何为雨疏风骤。

雨疏风骤和风疏雨骤,是两种不同的境况。

前者是很小的雨,很猛烈的风。

后者是很小的风,很猛烈的雨。

雨大的时候,是听不到风声的,而且骤雨通常来得快去得也快,下那么一阵子,也就停了,如果有长达整夜的暴雨,堪称自然灾害。别说绿肥红瘦,估计一开门就得一江春水向东流。

但雨疏风骤就全然不同,小雨可以下一整夜,所谓雨脚如麻未断绝,那种没完没了的感觉,一叶叶,一声声,空阶滴到明。

这种雨夜很凄清,能叫人无端生出愁绪。

再加上窗外风声呜咽,吹了一整夜。

试想独自一人躺在床上,听外面雨下个不停,风吹得惊心动魄,应是要睡何能睡好。

陆游也有“夜阑卧听风吹雨”的句子。

在这种芳衾妒梦,玉漏惊魂,长宵似年的夜晚,免不得生出对人生、时空、生命的感慨。

这样的夜晚,会摧残本就娇弱的海棠花,也消磨人的青春。

所以李清照会问海棠如何,会揣测应是绿肥红瘦。

联系封建社会的女子处境,她就和室外的花一样,自有她的绚烂美丽,却无奈会遭遇到风雨摧残。男子如叶,历经风雨愈加饱满,女子如花,雨打风吹终将零落。这是自然界的规律,也是当时女子无法逃脱的宿命。

就像知否电视剧里表现的那样,顾廷烨浪子回头,照样什么都可以从头再来,而明兰就得小心谨慎,连半步都不敢走错。

这也是我认为这部电视剧很切题,并不像其他电视剧为了文艺而滥用古诗名句。

----------丸-----------

文:祁门小谢

2019-01-09 16:14:13 -

李清照是中国历史上有名的女才子,在文学史上占有重要的地位,后世对她的评价也很高。

她的才华让很多人羡慕。

她的爱情让很多人羡慕。

她的前半生让很多人羡慕。

她的后半生却在“凄凄惨惨戚戚”中度过。

这首《如梦令》是她的代表作之一,但是很多人更熟悉的应是她的“常记溪亭日暮”这一首。

至于“昨夜雨疏风骤”为什么不是“风疏雨骤”,可能有几方面的原因。

首先是跟当时的情景有关,昨夜可能确实就是一个“雨疏风骤”的情景,我们的词人第二天醒来以后,如实地把它再现出来了而已。

其次是跟格律有关,因为受到格律的影响,所以如果换成“风疏雨骤”,就有一点不太合乎这方面的要求了。古人写诗词也是有一定的格律要求的,我们今天写现代诗可以不受约束,但如果是写古诗词,那也基本要按照古诗词的要求来。李清照写词更是有严格的讲究,还专门写了一篇《词论》,提出了词“别是一家”的说法。

再次是跟季节有关,海棠花开,一般是在春天,春天的雨一般都不太大,春天的风有时候大点也很自然,因为还是乍暖还寒的季节。所以从这个角度上来说,也应该是“雨疏风骤”。

2019-01-19 00:26:23 -

为什么是\"雨疏风骤\"不是\"风疏雨骤\",关于这个问题有这么几种可以采纳的观点,有从格律的角度去分析;有从内容的角度去理解;也有从作词情境的角度去认识的。附上原文:

如梦令

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。

1.格律说

李清照提倡\"词别是一家\",力主严格区分词与诗的界限,她从本体论的角度提出了这一理论,所谓\"别是一家\",意指词是与诗不同的一种独立的抒情文体,词对音乐性和节奏感有更独特的要求,它不仅像诗那样要分平仄,而且还要分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重,以便协律可歌,否则,词就成了句读不葺之诗,而失去了词作自身的文体特性。\"雨疏风骤\"的平仄格式为\"中平平仄\",\"雨\"是仄声,\"疏\"是平声,\"风\"是平声,\"骤\"是仄声。\"雨疏风骤\"符合格律要求,如果是\"风疏雨骤\",则\"雨\"字便出律了,即是不合格律的。

2.内容说

这首词作于公元1100年(宗哲宗元符三年)前后,属于李清照的早期作品,是一首\"天下称之\"的不朽名篇。它以清新流畅的笔调描绘了一个闺中女子的生活细节,从而表现了作者曲折含蓄的伤春情绪。清代学者陈廷焯在《云韶集·卷十》中评之\"只数语中,层次曲折有味。世徒称其绿肥红瘦一语,犹是皮相。\"这首词描写的是暮春情景,词人醉酒醒来,不忍亲眼看到海棠花经一夜风吹雨落变得一片狼藉,便试着问侍女海棠花的情形,侍女答复\"海棠依旧\",并没有觉察到词人的心事,便草草应答,词人对此感到疑惑,海棠经一夜\"雨疏风骤\"之后,怎会\"依旧\"呢,于是不自觉地道出最后两句,\"知否?知否?应是绿肥红瘦。\"绿叶变得繁茂,而花朵则会凋零。这与稀稀落落的春雨、急骤的狂风是分不开的,所以词人会写成\"雨疏风骤\",如此才显得照应。如若是\"风疏雨骤\",则与\"绿肥红瘦\"不一致。

3.作词情境说

这首词根据\"雨疏风骤\"可理解成代指晚春,词中虽无交代时间的用语,但它的时令感很明晰,又很有层次。从首句\"昨夜雨疏风骤\"的氛围中,人们会感到这雨已不是杜甫笔下的\"润物细无声\"的雨,而是如她自己在《点绛唇》中所说的\"惜春花去,几点催花雨。\"暮春时节,雨一般不是太大,风大却很正常,而且联系词的内容。作者是\"浓睡\",如果是\"风疏雨骤\",则不会感觉到。因此首句应该是\"雨疏风骤\"。

卷帘人是谁

这首词还有一个有争议的问题,即词中的\"卷帘人\"是谁?这就涉及词作的系年。说它是作者婚前所写,\"卷帘人\"当是侍俾;婚后所写,\"卷帘人\"则可能是其夫婿。不管是侍俾也好,夫婿也好,说此词表现了作者的伤春心情,却是无可争辩的。李清照在《好事近》词中写道:\"长记海棠花开,正伤春时节。\"从这句词中我们也可以理解作者借\"绿肥红瘦\"表达出的伤春惜春之感。

琴瑟和谐的爱情

建中靖国元年,李清照嫁给了赵明诚,她所写的《丑奴儿》生动描绘了新婚小儿女的闺房之乐,\"笑语檀郎,今夜纱橱枕簟凉。\"当新婚的神秘与好奇消退后,能够长久维系夫妻间密切关系的秘诀就是有着共同的兴趣爱好。在这一点上,李清照与赵明诚可谓是琴瑟和谐,他们都喜欢收藏天下的古文奇字,每每得到古旧书画碑文时,夫妻二人便一同欣赏评价,如此无忧无虑、与世无争的生活让人羡慕,两人之间琴瑟和鸣的美好爱情也被后人铭记。

李清照一生所作的词虽然不多,但却\"无一首不工\",堪称中国古代文学史上最伟大的女词人。

2019-05-09 21:06:36 -

为什么是"雨疏风骤"不是"风疏雨骤",关于这个问题有这么几种可以采纳的观点,有从格律的角度去分析;有从内容的角度去理解;也有从作词情境的角度去认识的。附上原文:

如梦令

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。

1.格律说

李清照提倡"词别是一家",力主严格区分词与诗的界限,她从本体论的角度提出了这一理论,所谓"别是一家",意指词是与诗不同的一种独立的抒情文体,词对音乐性和节奏感有更独特的要求,它不仅像诗那样要分平仄,而且还要分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重,以便协律可歌,否则,词就成了句读不葺之诗,而失去了词作自身的文体特性。"雨疏风骤"的平仄格式为"中平平仄","雨"是仄声,"疏"是平声,"风"是平声,"骤"是仄声。"雨疏风骤"符合格律要求,如果是"风疏雨骤",则"雨"字便出律了,即是不合格律的。

2.内容说

这首词作于公元1100年(宗哲宗元符三年)前后,属于李清照的早期作品,是一首"天下称之"的不朽名篇。它以清新流畅的笔调描绘了一个闺中女子的生活细节,从而表现了作者曲折含蓄的伤春情绪。清代学者陈廷焯在《云韶集·卷十》中评之"只数语中,层次曲折有味。世徒称其绿肥红瘦一语,犹是皮相。"这首词描写的是暮春情景,词人醉酒醒来,不忍亲眼看到海棠花经一夜风吹雨落变得一片狼藉,便试着问侍女海棠花的情形,侍女答复"海棠依旧",并没有觉察到词人的心事,便草草应答,词人对此感到疑惑,海棠经一夜"雨疏风骤"之后,怎会"依旧"呢,于是不自觉地道出最后两句,"知否?知否?应是绿肥红瘦。"绿叶变得繁茂,而花朵则会凋零。这与稀稀落落的春雨、急骤的狂风是分不开的,所以词人会写成"雨疏风骤",如此才显得照应。如若是"风疏雨骤",则与"绿肥红瘦"不一致。

3.作词情境说

这首词根据"雨疏风骤"可理解成代指晚春,词中虽无交代时间的用语,但它的时令感很明晰,又很有层次。从首句"昨夜雨疏风骤"的氛围中,人们会感到这雨已不是杜甫笔下的"润物细无声"的雨,而是如她自己在《点绛唇》中所说的"惜春花去,几点催花雨。"暮春时节,雨一般不是太大,风大却很正常,而且联系词的内容。作者是"浓睡",如果是"风疏雨骤",则不会感觉到。因此首句应该是"雨疏风骤"。

卷帘人是谁

这首词还有一个有争议的问题,即词中的"卷帘人"是谁?这就涉及词作的系年。说它是作者婚前所写,"卷帘人"当是侍俾;婚后所写,"卷帘人"则可能是其夫婿。不管是侍俾也好,夫婿也好,说此词表现了作者的伤春心情,却是无可争辩的。李清照在《好事近》词中写道:"长记海棠花开,正伤春时节。"从这句词中我们也可以理解作者借"绿肥红瘦"表达出的伤春惜春之感。

琴瑟和谐的爱情

建中靖国元年,李清照嫁给了赵明诚,她所写的《丑奴儿》生动描绘了新婚小儿女的闺房之乐,"笑语檀郎,今夜纱橱枕簟凉。"当新婚的神秘与好奇消退后,能够长久维系夫妻间密切关系的秘诀就是有着共同的兴趣爱好。在这一点上,李清照与赵明诚可谓是琴瑟和谐,他们都喜欢收藏天下的古文奇字,每每得到古旧书画碑文时,夫妻二人便一同欣赏评价,如此无忧无虑、与世无争的生活让人羡慕,两人之间琴瑟和鸣的美好爱情也被后人铭记。

李清照一生所作的词虽然不多,但却"无一首不工",堪称中国古代文学史上最伟大的女词人。

2019-05-09 21:06:36 -

这种问题本以为没有必要回答的,但翻了翻这18个答案,有点惊讶了----这么多回答竟然没有一个说对的。

首先,《如梦令》是词牌名,即是词牌,就有格律-----词牌之下句数有定,每一句的平仄有定、每一韵的平仄也有定。

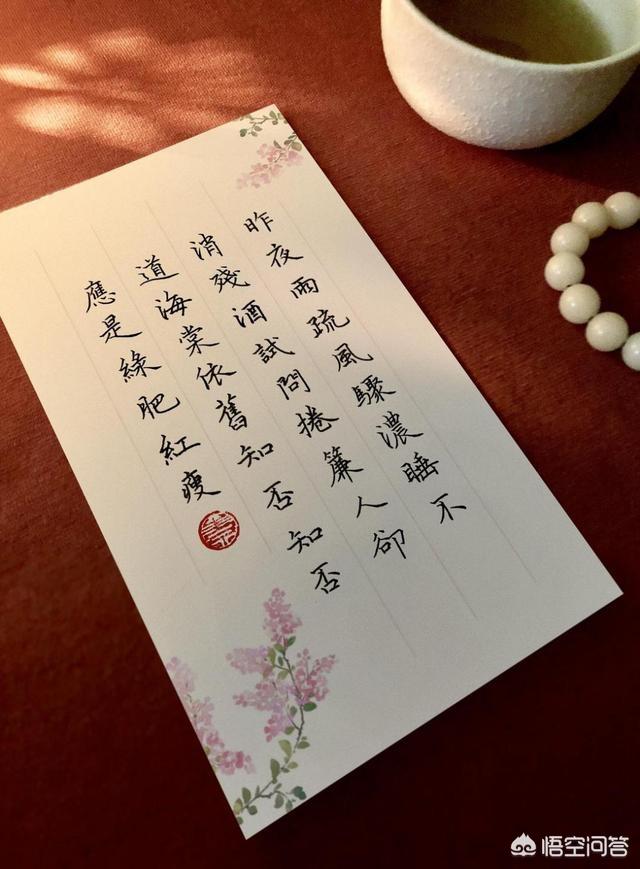

如图中,雨疏风骤此处的平仄格式为“中平平仄”;“雨”是仄声,“疏”是平声,“风”是平声,“骤”是仄声。如按“雨疏风骤”则符合格律,如若按‘风疏雨骤’,则“雨”就出律了。

而李清照作为提倡“词别是一家”的先驱,最为在意词中的音律问题,甚至在平、仄声之下还要细分上去入,分五音、分清浊、分阴阳-----这么简单的错误李请照会犯?

其次,从“试问卷帘人”可知,“昨夜雨疏风骤”是李清照的感觉,并不是她眼睛看见的,不然也没必要再问“卷帘人”是不是“海棠依旧”了。即是感觉,雨有雨声,可听之判断是急是疏,但风声只有大的时候才能被感觉到,所以是“风骤”,同时也是因为感知到“风骤”,才会引起“惜花被风吹落”的感觉-----有听过被雨下落的花吗?

说实话,这种问题,只要知道什么是《词牌名》,有正常的思维能力,完全可以回答出来。结果翻了一下回答,全连诗词最基本的格律、平仄韵都分不清,为何还能谈“遣词造句”、谈“意境”,谈“构思”--甚至还有人谈李清照的平生.... 提出来给大家笑笑吧。

这位,从落花伤春还能联想到与赵明诚的婚姻,还能讲出“自由恋爱”...我只能说幻想中自有一片天地。

这位,连格律都搞不懂还要大谈特谈抑扬顿挫的音律美...

这位更扯,属于只吃过猪肉牛肉,便认为世界上能吃的就只有猪肉牛肉,没有鸡肉鸭肉,也没有羊肉。

这,就是大多数“诗词爱好者”的现状,无知且懒惰,自大而盲目。

感谢阅读,欢迎关注。

2018-09-03 01:42:53 -

问题:李清照的《如梦令》中“昨夜雨疏风骤”为什么不是“风疏雨骤”?

.......

前言

首先要说的是,“雨疏风骤”为什么不是“风疏雨骤”与是否符合格律没有关系,从格律时来说,完全可以“风疏雨骤”。另外,从前后语境来看,“风疏雨骤”也未尝不可。

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否,知否?应是绿肥红瘦。《如梦令》

一、为什么说格律上允许“风疏雨骤”?

1、奇怪的词谱

很多人以为“风疏雨骤(平平仄仄)”不符合如梦令的格律,老街觉得挺奇怪。我看到有朋友列出了《如梦令》的词谱:

中仄中平平仄,中仄中平平仄。中仄仄平平,中仄仄平平仄。平仄,〖平仄〗,中仄仄平平仄。

这个词谱中,第五个是是”平“,所以有人说不能“风疏雨骤”,因为雨是仄声。我不知道这是哪里看到的词谱。在我们最常使用的《白香词谱》和康熙时期的《钦定词谱》中,第五个字是可平可仄的:

宋赵令畤《侯鲭录》中记录了王安石的一段话,可见词以前都是依照曲填词的,

古之歌者,皆先为词,后有声,故曰‘诗言志,歌永言,声依永,律和声’。如今先撰腔子,后填词,却是‘永依声’也。” 注:永,歌咏。腔子,就是曲谱。

2、词谱的依据

后来曲谱遗失,明朝张綖开始根据前人的词作制作“词谱” ,清朝又有万树作《词律》,康熙年间,又扩编成《钦定词谱》。他们根据前人相同的词牌不同的作品来编写字谱,因此有很多可平可仄的地方。

如梦令的第五个字,钦定词谱记录为⊙(应该平,但是可以仄),当然是有唐宋词作为证据的。

例如白居易的这两首,第一首静,仄声,第二首惊、平声

如梦令 其一(唐·白居易)

前度小花【静】院,不比寻常时见。

见了又还休,愁却等闲分散。肠断,肠断,记取钗横鬓乱。

如梦令 其二(唐·白居易)

落月西窗【惊】起,好个匆匆些子。

鬒鬓亸轻松,凝了一双秋水。告你,告你,休向人间整理。

宋朝词人方岳的两首如梦令也是一平一仄.

如梦令 其一 春思(宋·方岳)

知是谁家【燕】子。直恁惺松言语。

深入绣帘来,无奈落花飞絮。春去。春去。且道干卿何事。

如梦令 其二 海棠(宋·方岳)

雨洗海棠【如】雪。又是清明时节。

燕子几时来,只了为花愁绝。愁绝。愁绝。枉与春风分说。

3、此处用仄声的词多不胜举

李清照的另一首《如梦令》

常记溪亭【日】暮。沈醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡。争渡。惊起一滩鸥鹭。

如梦令 (宋·朱敦儒)

真个先生【爱】睡。睡里百般滋味。

转面又翻身,随意十方游戏。游戏。游戏。到了元无一事。

从格律时看仄平平仄(雨疏风骤、海棠如雪)、平平仄仄(风疏雨骤、溪亭日暮)都很常见,不存在格律上的问题。

二、“雨疏风骤和“风疏雨骤”一定有高下之分吗?

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否,知否?应是绿肥红瘦。《如梦令》

1、语意上没有差别

雨疏风骤是李清照的原作,昨天一夜【雨点虽稀疏但是风力不小】,所以她估计,”应是绿肥红瘦“。

如果从字面意思理解,“风疏雨骤”是一样的效果:昨天一夜【风力虽稀疏但雨势迅猛】,同样也会估计到相同的结果:”应是绿肥红瘦“。

同样从文学美感上没有什么太大的差别。

2、典故上的差别

风骤 风吹花落

这句”昨夜雨疏风骤“的风吹花落之意,也可以理解为暗藏典故。

白居易《惜牡丹二首》诗:“明朝风起花应尽,夜惜衰红把火看。”

周邦彦《少年游》词:“一夕东风,海棠花谢,楼上卷帘看。”

杜甫《三绝句》诗:“不如醉里风吹尽,可忍醒时雨打稀。”

韦庄 《惜花吟》诗:“ 不如尽此花下饮,莫待春风总吹却。”

雨骤 雨打花落

同理,雨打花落也有前人的诗句:

采桑子 其十二(唐·冯延巳):斜月朦胧,雨过残花落地红。

禁中晓卧因怀王起居(唐·白居易):夜雨槐花落,微凉卧北轩。

代人村中悼亡 (唐·刘商):花落茅檐转寂寥,魂随暮雨此中销。

送僧之湖南(唐·贯休):宿雨和花落,春牛拥雾耕。

山中言事八韵寄李支使(唐·方干)过庭急雨和花落,绕舍澄泉带叶流。

更多的是风雨一起催花落

春晓(唐·孟浩然)夜来风雨声,花落知多少 。

横吹曲辞 白鼻騧 (唐·李白):细雨春风花落时,挥鞭且就胡姬饮。

结束语

无论从格律上,语意上,用典上,“雨疏风骤“和“风疏雨骤”其实可以替换。李清照之所以用“雨疏风骤“,我以为可能那一天真得就是雨点小、风声紧吧!

以老街的这点墨水,看不出哪个更好一些,您觉得呢?

@老街味道

2019-01-14 18:18:22 -

不好意思,恕我太愚钝,我没觉得这“昨夜雨疏风骤”有什么不妥啊,一方面若用\"风疏雨骤\"不合《如梦令》的格律了,古人填词对格律要求一向严谨;再则“疏”与“密\"是视觉,用在同样可见的\"雨\"非常恰当啊,而“骤\"与\"缓”都是感官用词,用在摸不着看不见的\"风\"上也是最恰当不过的了。

2018-09-02 14:02:49 -

昨夜雨疏风骤!为什么不“风疏雨骤“?关健句中“疏”字的用意是否合义,这里的疏:另散,距离大的意景。雨疏风骤:天空飘逸着另星小雨,似有似无。忽然又刮起大风!如果”风疏\"多少有些别扭,风!只能风爽、风梳树柳、风晴、~等!

谢邀!只懂这些,不妥雅纠!

2018-09-02 11:15:46 -

个人以为“风\"不可用疏密修饰,只能用疾.,骤,劲,轻,强,弱,等修饰,疏风只见于药名,是祛风的意思;而\"雨\"可用疏密疾.,骤,细等修饰,(待商榷)

2018-09-02 15:15:41 -

雨疏风骤是对的,说的是雨稀稀疏疏的下着,风骤然而来,符合自然的状况。如果改成风疏雨骤则不通,风是一阵一阵的,不可能是稀稀疏疏的,雨倒是可以是骤雨,但骤雨一般伴有暴风,暴风骤雨显然不是李清照词中的场景。

2018-09-02 15:25:39 -

雨疏风骤是大风小雨;雨骤风疏则是暴雨微风。海棠花盛开的季节是春季,春天天气应该是风大雨细,大风吹落了海棠花花瓣儿,但不会把绿叶吹落的,所以才有“绿肥红瘦”。如果用雨骤风疏,可能就没有绿肥红瘦的感觉,也不怎么符合春季的气候特征。

2018-09-02 09:57:42 -

雨疏风骤是大风小雨;雨骤风疏则是暴雨微风。海棠花盛开的季节是春季,春天天气应该是风大雨细,大风吹落了海棠花花瓣儿,但不会把绿叶吹落的,所以才有“绿肥红瘦”。如果用雨骤风疏,可能就没有绿肥红瘦的感觉,也不怎么符合春季的气候特征。

2018-09-02 09:57:42 -

这首词的词牌名为《如梦令》,查阅该词牌的格律可得昨夜雨疏风骤的平仄规律为中仄中平中仄,所以雨疏风骤的格律是中平中仄,符合格律的要求,假如换成风疏雨骤,再看,也是符合格律的要求的,所以,格律上,二者皆符合要求。那么为什么不用风疏雨骤呢,这与实景和作者的心情有关。

作者当时心中忧愁,小酌了几杯,于是昏睡了过去。她所看到的景是在喝酒之前,昨夜雨疏风骤意思是昨夜雨虽然下得稀疏,风却刮得急猛。李清照写雨疏风骤很有可能就是她看到的实景,稀疏的小雨点点滴滴,风儿刮的正猛,其实这种天气在现实中是很有可能发生的,并不是李清照的杜撰。

其次,李清照是一个喜欢喝酒的人,古人大多数时候喝酒都是为了借酒浇愁,李清照可能也是如此,她心里也许藏着什么烦心事,所以才喝的宿醉。李清照以忧愁的心情看待外界,而且她是一位心思比较细腻的女性作家,雨疏的淅淅沥沥之感正如她绵绸的心绪,假如是大雨,那么就缺乏了一些美感。经过作者头脑的修饰,就变成了雨疏风骤。那风为何是骤的呢,押韵肯定是一定的,假如换了其他的字就不一定押韵了,就算当时的风不是很"骤",为了押韵,作者也可能会使用"骤"字。同时,"疏"写出了作者心绪的绵长,"骤"也写出了作者内心的混乱,两种看似不太相符的自然状态,也正描述出了作者当时愁且乱的内心。

2019-05-10 20:51:26 -

个人感觉,雨疏风骤是暮春的凄清忧伤沉重,而风疏雨骤却带一点轻松活泼,语言所表达的情感不尽相同。

2019-01-17 19:09:47 -

这首词的词牌名为《如梦令》,查阅该词牌的格律可得昨夜雨疏风骤的平仄规律为中仄中平中仄,所以雨疏风骤的格律是中平中仄,符合格律的要求,假如换成风疏雨骤,再看,也是符合格律的要求的,所以,格律上,二者皆符合要求。那么为什么不用风疏雨骤呢,这与实景和作者的心情有关。

作者当时心中忧愁,小酌了几杯,于是昏睡了过去。她所看到的景是在喝酒之前,昨夜雨疏风骤意思是昨夜雨虽然下得稀疏,风却刮得急猛。李清照写雨疏风骤很有可能就是她看到的实景,稀疏的小雨点点滴滴,风儿刮的正猛,其实这种天气在现实中是很有可能发生的,并不是李清照的杜撰。

其次,李清照是一个喜欢喝酒的人,古人大多数时候喝酒都是为了借酒浇愁,李清照可能也是如此,她心里也许藏着什么烦心事,所以才喝的宿醉。李清照以忧愁的心情看待外界,而且她是一位心思比较细腻的女性作家,雨疏的淅淅沥沥之感正如她绵绸的心绪,假如是大雨,那么就缺乏了一些美感。经过作者头脑的修饰,就变成了雨疏风骤。那风为何是骤的呢,押韵肯定是一定的,假如换了其他的字就不一定押韵了,就算当时的风不是很\"骤\",为了押韵,作者也可能会使用\"骤\"字。同时,\"疏\"写出了作者心绪的绵长,\"骤\"也写出了作者内心的混乱,两种看似不太相符的自然状态,也正描述出了作者当时愁且乱的内心。

2019-05-10 20:51:26