如何让“家校共育”发挥最大的能量?

如何让“家校共育”发挥最大的能量?

-

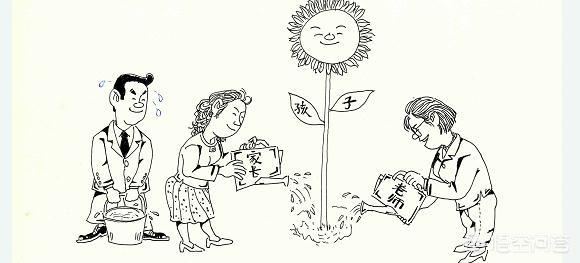

这种话题真是好现实、很值得全社会一起来探讨。祖国的未来有多重要,教育孩子就有多重要!对于绝大多数孩子来说,家庭和学校就是他们一生成长过程中的两个最重要的“教育场所”。

多数时候,只有“家校共育”同时监管,才能达到预期效果:像炎热天气里“防溺水”、上下学途中的交通安全等。

教育家苏霍姆林斯基说,最完备的教育是学校与家庭的结合,教育的效果取决于学校和家庭教育影响的一致性。教育孩子不是学校(老师)一方的事,需要家庭的(甚至社会)大力支持与密切配合。家庭是人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师,永不退休的班主任。

然而,当今多数孩子普遍被娇宠,吃不得苦、受不了累、抗不了挫,恰似温室中生长的花……有不少熊孩子,偏偏老师严管,还横遭“熊家长”指责。

监护人自己管不了,老师严教又从中作梗!如此,相对于孩子,有的父母还更需要教育。其实那种父母爱得糊涂、爱得错位;有时又爱得过分。这无疑于培养“超级婴儿”,永远长不大。爱是一门艺术,需要表达也需要行动;爱要适度,不要让爱泛滥成灾;溺爱不是爱,是十足的害。

基于这种尴尬现状,有人开始大声疾呼了:中国目前最需要教育的,不是孩子,而是父母——好父母胜过一所好学校。父母是孩子最好的“范本”,身教一定重于言传;做父母的,要学着与孩子一起成长。

孩子成长路上,老师、家长应该结为盟友、携手共育!

孩子的做人远比学知识技能更重要。真正成熟、有头脑的父母,会主动学习一点儿童教育学、心理学,多看一些家教书刊,了解孩子不同成长阶段的特点和规律,经常与孩子沟通,明白孩子在想什么、在做什么。

作为学校,要定期召开家长会或交流会,常与家长互通有无,彼此关系融洽先,明着暗里都站在同一战线上,互相理解,相互尊重。尽量学会在孩子面前用赏识的眼光看老师——“一日为师,终身为父”现在虽然提得少,但其中道理应亘古不变的。

俗话说“三个臭皮匠顶个诸葛亮”,家长之间也要常互通友好、交流经验、商讨良策,甚至交叉监管,组成又一道“防护网”。

在培养孩子的问题上,家长和老师必须是同一战壕的战友,双方务必结成友好同盟军——汇聚“家校共育合力”,帮助孩子健康成长!

而倘若像某些家长那样,常在孩子面前絮絮叨叨“挑刺”其老师的“这个不是、那个不对”,不仅昧着良心当作孩子的面批评老师,甚至与老师吵架……那只会徒增孩子对老师的排斥心理,久而久之,受害的永远是孩子,吃亏的肯定是家长!

(文中插图均来自网络,如侵权请告知删除)

2018-05-29 07:42:47 -

孩子是家的希望,教育的未来,让我们的孩子在成长中快乐地生活,健康地成长,开心的学习是家校共育的目标。

首先强调共同监督促成孩子生活习惯。孩子的生活习惯是家校都很难在短时间内养成的,是孩子就天生好玩,贪玩,且玩心大。玩高兴了有时忘记了回家、忘记了吃饭、忘记了上学的时间、甚至有时连星期几的概念都没有,往往去学校时忘记了作业和课本,因此为了养成孩子良好的生活习惯必须放学前强调几遍。

其次家校沟通,培养孩子做人的道理。孩子虽小,家长的很多习:性直接传染给孩子,所以家长的严谨、认真、谦虚对孩子品格的形成有较大影响,不用讲大话,空话,讲他也听不懂。教育孩子从小事做起,教会孩子分清对错,损人利已,有害团队的事不能做。

第三共同尽责培养孩子学习习惯。其实孩子学会简单做人的道理和生活的基本习惯后,他的学习习惯就容易养成了,就是在学会知识的前提下,按时读书、写字、作业、背课文等培养孩子学习的习惯。

第四激发孩子学习兴趣和勇敢地生活。孩子的学习兴趣是需要培养的,是需要我们在平时的学习中,生活中,语言交流中去不断激发学习热情,增强自信心。要让他们勇敢地生活,努力的学习,有兴趣的事就是孩子喜欢的事,爱做的事。

第五共同培育孩子独立做事的基本能力。自已在家的简单家务收拾、衣物整理、地板卫生、学习用品和生活用具等让他自已去做力所能及的事,切不可包办代替,让孩子有独立做事的习惯,独立生活的基本能力。

第六,共同养成孩子热爱劳动的品格。在家庭里,家长要学会放手,放手让孩子劳动做事,好坏不论,要做到从旁指导细心教育。知道劳动的意义,尊重劳动果实,方会节俭。懂得这些孩子学会感恩,才会拥有一颗感恩心。家校共育,相互沟通及时交流孩子学习生活情况,放手让孩子独立生活,学会生活的信心,强调孩子独立的力所能及的劳动观,培养孩子热爱劳动,珍惜劳动成果是家校责任,我们的孩子就会拥有一棵感恩的心去快乐地生活,健康地成长,开心地学习。朋友,你对孩子的教育,交流一下心得吧!(注:图片来自网络谢供者)。

2018-05-25 07:07:28

2018-05-25 07:07:28