简介

丙烷是制备乙烯和丙烯的重要原料,丙烷燃烧时放出的热量较多,因此也可以作为燃料与冷冻剂使用,相比于汽油内燃机的排放,丙烷的排放更低,另外在炼油厂还用作脱沥青脱硫的溶剂。

丙烷在自然界分布广泛,通常富集于地下的天然气中,在海洋和大气中也有分布。丙烷可通过处理原油和天然气获得,丙烷属于微毒类,有轻微麻痹和刺激作用,高浓度的丙烷会导致中暑神经系统抑郁以及心律失常,甚至窒息。接触液体丙烷可能会导致冻伤。

历史

1910年,在美国矿业局工作的沃尔特(Walter)博士在汽油中发现了一种易挥发的物质,即丙烷。这些极为活泼的轻碳氢化合物有着很高的蒸汽压,很容易从未精炼的汽油中挥发。同年3月31日,纽约时报报导了沃尔特博士关于液化气的工作。

此后,沃尔特博士与其他人合作研究出了在精炼汽油的过程中液化丙烷的办法。他们也一起建立了第一个商业销售丙烷的美国石油气公司,1911年,沃尔特博士已经能够制备高纯度的丙烷并在同年3月25日获得专利,专利号码为1056845。

在“丙烷”中发现的“prop-”根和具有三碳链的其他化合物的名称衍生自“丙酸”,其又以希腊语单词protos(意思是第一个)和pion(脂肪)命名,“烷”字代表其属于烷烃化合物,甲、乙、丙等代表化合物所含有的碳原子。

自然分布

丙烷在自然界分布广泛,通常富集于地下的天然气中,此外海洋和大气中也有丙烷分布。海洋中的丙烷来源有天然气水合物分解、尤其渗漏释放以及微生物生成等,大气中的丙烷来源分为人为源和自然源,人为源包括石油开采、汽车尾气排放、生物质的燃烧等,自然源则包括植被、湿地以及海洋的释放等,丙烷与乙烷是大气中含量最高的非甲烷烃,它们都是温室气体。

理化性质

物理性质

丙烷为无色,有微弱石油气味的气体,相对密度为0.5852 g/ml(-44.5℃,随温度的升高,丙烷的密度逐渐降低),气体比重为1.56(空气为1),凝固点为-187.1 ℃,沸点为-42.1 ℃,闪点为-104 ℃,IDLH(立即威胁生命和健康浓度)=2100 mg/m,分子量为44.0956;易燃1mol丙烷燃烧时放热2205.2 kJ,极性很弱,能溶于乙醚、乙醇,微溶于水。

化学性质

丙烷为脂肪族饱和烃,化学性质稳定。常温常压下与酸、碱不作用,但在高温和适当的催化剂存在下,也可发生某些反应。例如在日光或紫外线照射下与卤素发生取代反应,生成卤素衍生物;加热至780℃以上发生热解,生成甲烷和乙烯,用铬、钼、钯和钛的氧化物作催化剂进行加热,发生脱氢反应,生成丙烯。

丙烷氧化时生成丙醇、异丙醇、丙醛、丙酮、甲醇、甲醛和乙酸等,在较高温度下与过量氯气作用,生成四氯化碳和四氯乙烯(Cl2C=CCl2),在气相与硝酸作用,生成1-硝基丙烷(CH3CH2CH2NO2),2-硝基丙烷((CH3)2CHNO2)、硝基乙烷(CH3CH2NO2)、硝基甲烷(CH3NO2)的混合物,在低温下易与水形成固态水合物。

常见的反应

丙烷的燃烧

氧气充足时,丙烷燃烧产生二氧化碳和水,反应式如下 :

丙烷脱蜡

丙烷可用于润滑油馏分的脱蜡,因润滑油馏分中的沥青不溶于液体的丙烷中,可分离除去。将除去沥青后的丙烷萃取液蒸发,由于丙烷气化时吸收大量的热,温度下降,石蜡成晶体析出。除去石蜡后即可得到不含沥青和石蜡的润滑油。此外,丙烷还用来从香料植物的花中提取香精油,从农副产品中提取油脂,此种方法耗能较少,对环境较为友好。

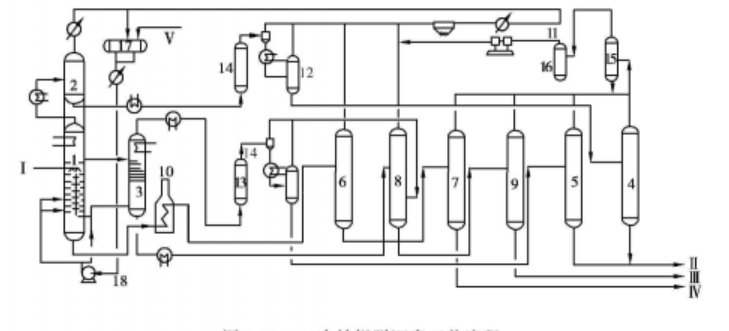

丙烷脱氢制丙烯

随着市场对丙烯的需求量日益增长,传统的丙烷生产途径已经无法满足丙烯的需求。丙烷直接脱氢制丙烯工艺,因其高丙烯选择性,引起了广泛关注。丙烷催化脱氢生产丙烯(PDH)是一种增产丙烯的重要工艺。该工艺用丙烷生产单一产品丙烯,具有收率高、技术成熟度高、投资成本较低的特点,是目前最具竞争力的丙烯生产工艺,炼油厂通过丙烷脱氢工艺可以将低价值的低碳烷烃资源转化为高价值的丙烯,并与下游聚丙烯等高端化学品生产形产业链,从而将石油资源更高效的转化为化工产品,可以大幅提高炼油厂的经济效益。

丙烷制丙烯酸

丙烷作为低碳烷烃,具有很高的稳定性,很难被活化,而丙烷选择氧化制取丙烯酸是一个包含脱除4个H和插入2个O的多个基元过程的反应,经历的反应历程为烷烃→烯烃→丙烯醛→丙烯酸,反应过程明确,稳定性好。

丙烷制乙烯

丙烷在高温条件下,可以裂解生成乙烯,丙烯以及甲烷跟氢气,反应式如下:

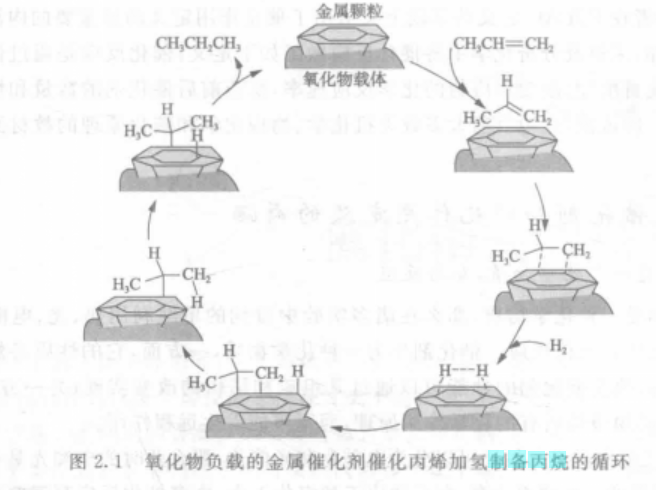

CH3CH2=CH2+H2 = CH3CH2CH3;

该反应中两个氢原子全部加在了丙烯上,充分利用了原料中的原子,是100%原子经济反应,对环境比较友好。

环丙烷催化加氢

环丙烷不稳定具有较高的环张力,容易变成开链化合物,可以发生取代反应,也可以发生加成反应而开环,在常压温热,镍作为催化剂的条件下与氢气发生催化加氢,生成丙烷,反应式如下:

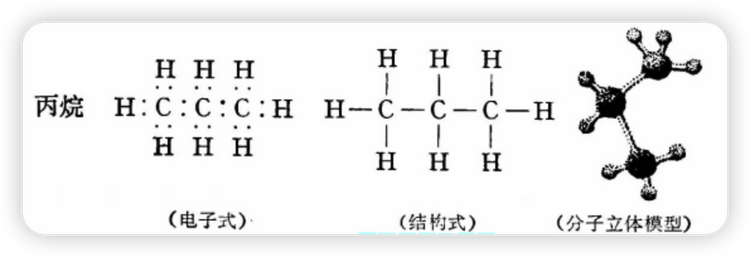

丙烷中含有三个碳原子,均为sp杂化,碳原子之间以及碳氢之间均通过δ键结合,并且δ键电子云沿键轴呈圆柱状对成分布,因而成键的原子能够绕轴自由旋转。丙烷分子中键角约为109°28′,C-C键键长约0.154 nm,C-H键键长约为0.110 nm。丙烷分子中碳和氢原子的电负性虽然不同,但由于分子是对称的,因而丙烷分子无极性。

安全事宜

毒理数据

家兔LD50(经皮):>2000mg/kg,

大鼠LD50(吞食):>5000mg/kg。

危害

对人体的危害

人在1%浓度下时吸入无影响,10%可出现轻度头晕,但无刺激症状,接触较高浓度的丙烷气体时,可出现头晕、头疼等神经生理反射减弱,另外丙烷也容易导致窒息。

急性中毒

人在10%浓度下无刺激症状,只有轻度头晕;1%无影响,在较高浓度的丙烷和丁烷混合气体中毒时,有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱,无病理反射;严重者表现为麻醉状态,意识丧失,有的可发生继发性肺炎。

慢性中毒

长期接触低浓度100~300mg/m的C3-6烷烃和烯烃的工人,有头痛、头晕、睡眠不佳 、易疲倦、情绪不稳定、植物神经不稳定如皮肤划痕症、多汗、竖毛肌反射增强、脉搏不稳定、四肢远端感觉减退等。

其他危害

该物质对环境可能有危害,对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

应对措施

急救

眼睛:如果发生眼部组织冻伤,应立即就医,如果未发生组织冻伤,应立即用大量清水彻底清洗眼睛15分钟,若刺激、疼痛、肿胀、流泪或者畏光持续存在,应当立即就医;

皮肤:如发生冻伤应当及时就医,切勿揉搓患处或用水冲洗,不要将冻伤区的衣物移除,防止冻伤组织进一步损伤,若没有发生冻伤,立即用肥皂和水进行冲洗被污染的皮肤;

吸入:若不慎吸入大量丙烷,立即将患者转移至新鲜空气处,进行人工呼吸,让患者保持温暖和休息,并尽快就医。

火灾

丙烷密度大于空气,可能沿地面扩散,在远处着火,并且在天花板较低的空间聚集,与空气混合会形成具有爆炸风险的混合物,遇高温与火星会有爆炸风险,爆炸极限为2.4-9.5%(体积)。

灭火剂:泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳。

泄露与消防

若发生丙烷泄露,应立即撤离人员至上风处,并进行隔离,切断火源,也应用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止丙烷气体进入;使室内通风,加速丙烷扩散,并构筑围堤或挖坑收容产生的废水。漏气容器要妥善处理,修复、应检验后再用。一旦发生泄露应当立即切断气源,若无法立即切断气源,则不可熄灭正在燃烧的气体,应当喷水冷却容器。

防护措施

戴护目镜,必要时佩戴化学药筒呼吸器或送风式呼吸器。

储存

丙烷一般使用钢瓶作为储存容器,储存方法有:

1.压力罐:一般小容量储存采用圆管型(水平式);

2.冷冻灌:在液化石油气贮存方法中,与冷冻输送结合采用冷冻贮存法,即可用油轮冷冻输送液化石油气,从船用泵将其移至陆上罐内,在3.92-7.85kPa下贮存。丙烷保持在约-42℃。

3.地下贮存法:美国与欧洲各国广泛研究开发使用地下贮存方法。最广泛采用的是利用岩盐层良好的不浸透性,将其一部分人工溶解,在内部贮存。另外,还有人工挖掘的洞穴贮存法、冻结土壤地下储存法等。

储存于阴凉、通风的库房;远离火种、热源。库温不宜超过30℃;应与氧化剂等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具,储区应备有泄漏应急处理设备。

运输

搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损,此外应当配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

操作

密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。

车间标准

美国普通企业以及联邦建设企业的TWA(安全浓度)为1800 mg/m,并将其划定为窒息性气体,奥地利与丹麦的车间卫生标准MAK(最大容许浓度)为1800 mg/m,芬兰的车间标准TWA(安全浓度)为1100 mg/m。