郭沫若(1892年11月16日-1978年6月12日),出生于四川省乐山县沙湾镇,原名郭开贞,乳名文豹,字鼎堂,号尚武。笔名有沫若、麦克昂、石沱、郭鼎堂、羊易之、高汝鸿等。他的家乡有一条浩浩荡荡的大渡河,他倍享时誉的名字就取自大渡河(沫水)及其支流(若水)。郭沫若是中国现代文学家、诗人、社会活动家、史学家、考古学家。

本页面主要目录有关于郭沫若的:人物生平、荣誉成就、创作特点、人物思想、人物评价、人物关系、后世纪念、人物关系等介绍

郭沫若(1892年11月16日-1978年6月12日),出生于四川省乐山县沙湾镇,原名郭开贞,乳名文豹,字鼎堂,号尚武。笔名有沫若、麦克昂、石沱、郭鼎堂、羊易之、高汝鸿等。他的家乡有一条浩浩荡荡的大渡河,他倍享时誉的名字就取自大渡河(沫水)及其支流(若水)。郭沫若是中国现代文学家、诗人、社会活动家、史学家、考古学家。

本页面主要目录有关于郭沫若的:人物生平、荣誉成就、创作特点、人物思想、人物评价、人物关系、后世纪念、人物关系等介绍

郭沫若

鼎堂

尚武

郭开贞

男

现代

中华人民共和国

四川省乐山市沙湾镇

福建省三明市宁化县

汉族

1892年11月16日

1978年6月12日

86岁

北京市

中国科学院院长、中国科学技术大学校长

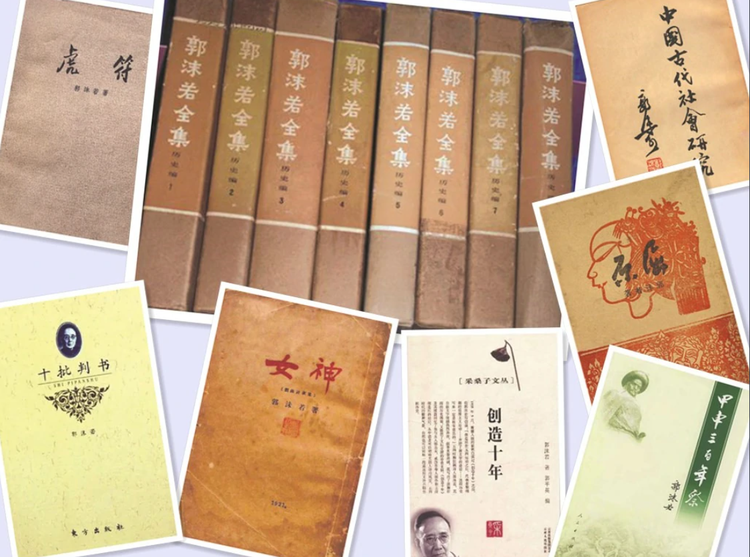

诗集《女神》,历史剧《棠棣之花》《屈原》,学术著作《中国古代社会研究》《卜辞通纂》《甲骨文字研究》

1914年,郭沫若赴日本求学。1921年6月与郁达夫等人创办了文学社团“创造社”,在新文化运动中发挥了重要作用。学成回国后加入国民党,蒋介石的种种行径让郭沫若看到了国民党内部的危机。1927年,郭沫若参加了八一南昌起义,同年被批准加入中国共产党。10月,起义军在广东作战失利,郭沫若潜往香港,后又转赴上海。次年2月,流亡日本。期间成为了马克思主义的坚定信仰者,并翻译了《德意志意识形态》等著作,增进了国人对马克思主义的认识。1928年到1937年间,他出版了《中国古代社会研究》《甲申三百年祭》《两周金文辞大系图录》《甲骨文字研究》《卜辞通纂》等学术著作。1937年7月,郭沫若回到中国参加抗日战争,主办上海文化界救亡协会机关报《救亡日报》,组织战地服务团赴前线劳军。1941年又相继完成了历史剧《棠棣之花》《屈原》,学术著作《青铜时代》等。在国民党内部期间曾担任国民政府总政治部少将副主任、国民政府军事委员会政治部第三厅厅长等重要职务。新中国成立后担任中央人民政府委员、政务院副总理兼文教委员会主任、中国科学院院长等职。1978年6月12日在北京去世,享年86岁。

郭沫若博学多才,精通翻译、诗歌、小说、散文、戏曲等。他是中国新诗的奠基人之一,中国历史剧的创始人之一,甲骨四堂之一。郭沫若致力于教育和革命等工作。他不仅创办了中国科技大学,而且是唯一一个两次被授予中将军衔的文人。在中国开创了唯物主义历史学派,是坚定的马克思主义者。

郭沫若于1892年出生于四川省乐山市,在四川官立高等分设中学堂(今成都石室中学)读书。在1914年他留学日本,进入九州帝国大学学习医学并参加了京都帝国大学的文科课程。1918年,参加留日学生罢课,抵制签订“二十一条”。1919年5月,与日留学学生响应五四运动。1921年,他的第一本新诗集《女神》出版。1921年6月上旬,郭沫若与郁达夫等人一起创办了文学社团“创造社”,在新文化运动中发挥了重要作用。郭沫若在文学领域有所成就的同时,在1923年还获得了医学学位。

北伐战争前期,郭沫若先后担任国民革命军总司令部政治部宣传科科长、总政治部少将副主任。1927年3月17日,蒋介石派流氓、匪徒捣毁支持联共的国民党九江党部和市总工会,郭沫若曾请求蒋介石派兵镇压暴徒,蒋介石却推脱不动。3月23日,郭沫若得知蒋介石正谋划杀害“赤化分子”,由此他看到了国民党内部的危机,写了《请看今日之蒋介石》,先后发表在《革命生活》《中央日报》上,声讨蒋介石。

1927年,郭沫若参加了八一南昌起义,同年被批准加入中国共产党。10月,起义军在广东作战失利,郭沫若潜往香港,后又转赴上海。次年2月,由于中国国内形势严峻,他化名“吴诚”前往日本旅居。

在日本,郭沫若并没有停止学术研究,他成功出版了《中国古代社会研究》《古文字研究》《殷周青铜器文字研究》《金文丛考》《卜辞通纂》等考古学著作,在学术界引起了不小的轰动。也因其对甲骨文的突出成就,与王国维、罗振玉、董作宾并称为甲骨四堂。1924年,郭沫若翻译了日本著名马克思主义经济学家河上肇的《社会组织与社会革命》,受其影响郭沫若开始成为了马克思主义的坚定信仰者,并翻译了《德意志意识形态》等著作,增进了国人对马克思主义的认识。

七七事变(1937年7月7日)后,日本政府为了防止郭沫若回国抗日,便加强了对其监视。但在郭沫若的爱国主义情感驱使下,他仍坚持响应国家召唤,乘坐加拿大“日本皇后号”游轮返回中国。而对于他在日本的孩子和妻子,他没有透露离开的原因和时间。

七七事变发生后,国共合作抗日,郭沫若担任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长。同年,郭沫若与夏衍等人创办了《救亡日报》。在救亡图存中,郭沫若积极参与各种抗战宣传活动,增进民众的爱国情感,鼓舞民众抗日信心。并在1938年3月文协成立时,成为中华全国文艺界抗敌协会主席团成员,进行积极抗日活动。

抗日战争期间,郭沫若积极参与政治活动的同时以笔为枪,创作了许多历史剧本。1941年到1943年间,他相继完成了《棠棣之花》《屈原》《虎符》《高渐离》《孔雀胆》《南冠草》等历史剧的创作,在局势复杂的情况下,增强了人民的民族认同感。毛泽东对这些历史剧给予了高度赞扬,曾道:“郭沫若在历史话剧方面做了很好的工作。”郭沫若发表的《甲申三百年祭》,被党中央确认为整风文件。

1945年,毛泽东赴重庆与蒋介石进行谈判,郭沫若和夫人于立群前往迎接毛泽东,当时,郭沫若看到毛泽东用的是一只旧怀表,于是把自己手上的欧米茄手表摘下来送给毛泽东。毛泽东非常珍视这件礼物,直到临终,他一直戴着这只手表。

1945年9月2日日本投降后,香港《华商报》副刊《茶亭》开始连载郭沫若的《抗战回忆录》,引起了各界注意。1948年,由于胡适等学者对郭沫若学术研究的重视,他在不知情的情况下被推选为国民政府(国民党政府)第一届中央研究院院士。

新中国成立后,郭沫若历任政务院副总理兼文化教育委员会主任、全国文联主席、中国科学院院长兼哲学社会科学学部主任、中国人民保卫世界和平委员会主席、中日友好协会名誉会长、中国科学技术大学校长等职。毛泽东与郭沫若闲余时经常在一起谈诗、唱和。20世纪五六十年代,毛泽东开始公开发表自己的诗词,有时他会请郭沫若润色,例如七律《到韶山》《登庐山》。

1954年1月,创刊《历史研究》,提倡用“科学的历史观点,研究和解释历史”郭沫若在1959年和1960年分别以“翻案”为主题创作了历史剧《蔡文姬》和《武则天》。其又在1962年,为纪念郑成功逝世三百周年,创作了电影剧本《郑成功》。他在改革开放后发表题为《科学的春天》的书面报告,呼吁知识分子进军科学,在对中国的社会主义现代化建设上起了极大的推动作用。

1978年6月12日,郭沫若在北京去世,他的骨灰被洒落在了山西省昔阳县大寨人民公社的梯田里。

荣誉名称 | 获奖时间 |

苏联列宁和平奖 | 1951年 |

“加强国际和平”斯大林国际奖 | 1952年4月9日 |

学术成就

郭沫若创造性地把古文字学和古代史的研究结合起来,写成《中国古代社会研究》一书,开辟了中国史学研究的新天地,成为我国运用马克思主义观点研究中国历史的开拓者。他还是著名学术刊物《历史研究》的主要创办者。在他的领导下,《历史研究》成为新中国历史学的一面旗帜,为当代中国历史学学科体系的创立和发展发挥了不可替代的引领作用。

史学著作

名称 | 出版社 | 时间 |

《奴隶制时代》 | 人民出版社 | 1973年 |

《中国史稿地图集(下册)》 | 中国地图出版社 | 1990年 |

《中国史稿地图集(上册)》 | 中国地图出版社 | 1996年 |

《十批判书》 | 东方出版社 | 1996年 |

《两周金文辞大系图录考释(上下)》 | 上海书店出版社 | 1999年 |

《甲申三百年祭》 | 人民出版社 | 2004年 |

《中国古代社会研究》 | 河北教育出版社 | 2004年 |

《青铜时代》 | 中国人民大学出版社 | 2005年 |

以上部分作品参考资料:

自20世纪20年代以来,郭沫若将马克思主义的唯物史观应用于甲骨文研究,将占卜与殷商历史研究相结合,不仅开创了甲骨文的专题领域,如田猎占卜,而且开辟了甲骨文和整个历史研究的新局面。郭沫若的学术著作《甲骨文》《卜辞汇编》《殷契粹编》和他主编的《甲骨文集》体现了唯物史观的指导思想,内容涉及甲骨的断代、甲骨文的破译和各期甲骨文的比较等方面,它们的出版推动了甲骨文研究的发展。郭沫若还开创了甲骨研究的新方法,如借助字形分析、利用汉字演变特征、跨学科研究等方法考释甲骨文字。

20世纪30年代,中国历史研究的重点是如何解释历史。在这样一个特殊时期,郭沫若的甲骨文研究不仅对中国古代历史的重建做出了重要贡献,而且对如何解释中国古代历史做出了开创性的尝试。郭沫若晚年完成的《甲骨文合集》受到了各国学术界的称赞。这部被称为甲骨学里程碑的八开本13巨册的大型著作,自1982年12月由中华书局出版后,先后获得国务院古籍整理、吴玉璋基金、中国社会科学院和历史研究所等多项奖。对中国甲骨文研究的发展产生了重大影响。

甲骨学著作

名称 | 出版社 | 时间 |

《金文丛考》 | 人民出版社 | 1954年 |

《甲骨文字研究》 | 蓝灯出版社 | 1976年 |

《卜辞通纂》 | 科学出版社 | 1983年 |

《甲骨文合集》 | 中华书局 | 1999年 |

以上部分作品参考资料:

文学成就

翻译

郭沫若一生翻译了英国、法国、德国、美国、日本、爱尔兰、苏俄、印度等国家上百位著名作者的数十部作品,译文总字数在六百万字左右,涉及英语、德语等多种外语及文学和非文学翻译两大领域。他的这些翻译起到了连接中外文化交流枢纽的重要作用,对当时中国文学、科技、社会的发展产生了深远而又有意义的影响。

名称 | 体裁 | 出版社 | 时间 |

《少年维特之烦恼》 | 小说 | 1922年 | |

《社会组织与社会革命》 | 论著 | 商务印书馆 | 1925年 |

《石炭王》 | 小说 | 创造社 | 1928年 |

《浮士德》 | 诗 | 创造社 | |

《沫若译诗集》 | 诗集 | 上海乐群书店 | |

《屠场》 | 小说 | 创造社 | 1929年 |

《煤油》 | 小说 | 创造社 | 1930年 |

《战争与和平》 | 小说 | 光明书局 | 1931年 |

《华伦斯太》 | 戏剧 | 1936年 | |

《艺术的真实》 | 论著 | 群益出版社 | 1947年 |

译作

诗词

《女神》以丰富、优美的自由体诗,确立了这一诗体在中国诗歌史上的地位,并成了以后新诗人学习写诗的范本。如在《天狗》中,把自己想象成气吞万象的天狗,以神化自我本质,在《凤凰涅槃》中以神话为依托,将自己比作涅槃的凤凰,表现出令人神往的更生景象。艾青、以政治抒情诗获得广泛影响和很高声誉的郭小川和贺敬之的成功,证明了郭沫若自由体的理论和实践是正确的和有意义的。同时,郭沫若的诗歌首先举起积极浪漫主义的旗帜,成了中国新诗、以及现代文学的浪漫主义的源头,产生了深刻、广泛、长远的影响。

名称 | 出版社 | 时间 |

《女神》 | 人民文学出版社 | 1958年 |

《沫若诗词选》 | 人民文学出版社 | 1977年 |

《郭沫若诗选》 | 浙江文艺出版社 | 2001年 |

小说、散文集

郭沫若的小说有其独特的认识价值和审美价值,为中国现代小说增添了光彩。郭沫若是“五四”以来从事散文创作的名家之一。他的散文以其独特的艺术风格显示出他对生活的认识能力和表现能力,具有较高的艺术成就和美学价值。

名称 | 出版社 | 时间 |

《三叶集》 | 亚东图书馆 | 1920年 |

《塔》 | 商务印书馆 | 1926年 |

《橄榄》 | 创造社 | 1926年 |

《水平线下》 | 创造社 | 1928年 |

《漂流三部曲》 | 新兴书店 | 1929年 |

《黑猫与塔》 | 仙岛书店 | 1930年 |

《今津纪游》 | 爱丽书店 | 1931年 |

《羽书集》 | 香港孟厦书店 | 1941年 |

《蒲剑集》 | 重庆文学书店 | 1942年 |

《苏联纪行》 | 上海中外出版社 | 1946年 |

《沸羹集》 | 大孚出版社 | 1947年 |

《抱箭集》 | 海燕出版社 | 1948年 |

以上部分作品参考资料:

艺术成就

戏剧

在戏剧尚未被视为中国文学的一部分时,郭沫若写出了诗意和抒情的戏剧,可以在舞台上表演,也可以在书房里作为小说和诗歌阅读。而郭若沫的这种自我抒写的话剧语体,增强了话剧表达的主观性,强化了对“自己的语言”的使用。正是由于他,戏剧在中国文学中的地位才得以牢固确立。郭沫若写作语言的创造,对于中国戏剧语言的丰富性和艺术性,以及中国戏剧艺术形式的发展,都有着独特的意义和价值。

名称 | 时间 |

《三个叛逆的女性》 | 1926年 |

《棠棣之花》 | 1941年 |

《屈原》 | 1942年 |

《虎符》 | |

《孔雀胆》 | |

《南冠草》 | 1943年 |

《蔡文姬》 | 1959年 |

《武则天》 | 1962年 |

以上作品参考资料:

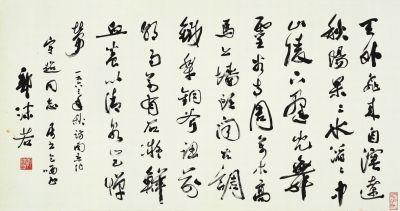

书法

郭沫若的书法成就很高,风格独特,被人们称为“郭体”。他的书法中呈现了不同的风格,一种是“碑学精神”,使得艺术语言显得更为浑厚,其中最典型的代表为1927年的《民生治国无言联》;另一种是领会“苏字”精神,与时风相适宜的“放慢精神”,其中最典型的代表为1926年的《论语·泰伯·士不可以不弘毅》

郭沫若在古文字研究方面获得了良好的成果,其中书学成就是重要的部分。现在很多地方都依然保留他的题字,如故宫博物院、黄帝陵等。他书法既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色。他以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通,韵味无穷;其楷书作品虽然留存不多,却尤见功力,气贯笔端,形神兼备。

在诗歌中,郭沫若主张自我情绪表现的激烈性:“要冷就冷如冰,要热就热如火”,他的诗歌以冲决一切的气概无拘无束地表现着自我。只要是以自我为依据的,一切感伤的、乖决的、甚至作家自己意识到是不太健康的情绪,都可以直率地表达出来。

郭沫若在进行历史剧创作时,坚持“失事求似”的创作原则,他认为历史剧重要的不是外在的历史事实,而是内在的历史精神。因此他的历史剧表现为现实主义与浪漫主义结合的艺术特点,他的剧作虽然取材于古代,但并不仅是用戏剧的形式再现历史人物和事件,而是赋予时代精神,进一步服务于现实斗争。他的作品《三个叛逆的女性》《屈原》等皆是如此。

郭沫若认为翻译必须强调译者的主体性、责任心等。他坚信,译者尤须动机正确且深具高度责任感和使命感。他认为将译作品要谨慎选取,将译作品的作者所处的时代背景要深入了解。同时,他认为除“信”“达”“雅”三个必备条件外,翻译作品还需愈“雅”愈好,愈“雅”愈具文学价值、艺术价值。比如翻译科学作品,“信”“达”即可,但是,并非是拒斥“雅”,“信”“达”“雅”之间并不矛盾,能“雅”则对科学活动及科学的宣传、普及大有裨益。

在大量翻译实践中,他形成了自己独特的翻译方法,他称之为“风韵译”,包含了混沌和感悟性,而这正是中国传统美学思想的特征,带有明显的美学色彩。

郭沫若认为在进行儿童作品写作时,作者应当完全化身为儿童,以儿童的视角来观察事物。四周的景色相互作用,形成了一幅有儿童的主体意识参与互动的有机场景,生趣活泼、浑然天成。他把“童心”作为文学的底色,他认为以此为基础,再加以文学的本领,才能创造出真正的文学作品。他也曾反复告诫成人:“在精神上永远做孩子吧,永远保持敏感和伸缩自如的可塑性吧”。

从他的作品来解读,可以有两种视角。一种是化身为儿童,以儿童的眼睛看世界,如《夕暮》;一种是成人用儿童理解和适合的语言为儿童营造或者讲解世界,如《两颗大星》《光海》则是这两种视角的综合运用。郭沫若早期诗歌中,存在着类似表现童心和童趣的大量诗歌,如《登临》《辍了课的第一点钟里》《鹭鹚》《晴朝》《春之胎动》《新月》等,以及诗剧《黎明》《广寒宫》在小说和散文中同样有类似的作品。比如他以动物为题材的小说和散文,就有好多篇,光是写养鸡的作品,早期就有五篇,都是很有儿童情趣的。

郭沫若站在孩子的角度,向成人社会表达儿童的诉求,既有时代意义,又有不可忽视的现实指导意义。联系到今天的现实,许多家长和学校只强调成绩、分数,而忽视了社会大课堂对孩子们品格、意志以及知识的锻炼和获取。

郭沫若在进行传记文学创作时,通过大量幽默诙谐的笔调,将笔下人物的生活琐事摆在重要的位置,进而通过细节表现社会的动态与时代的变迁,是马克思主义历史唯物史观的表现。同时,所写的内容是根据他自身记忆而来,包含强烈的主观色彩。其中,以情绪记忆为基点而形成的有序结构(即“情绪链”)是郭沫若传记文学的一大特点。

郭沫若的“人民本位”说是从流亡日本时期开始,郭沫若在潜心于中国古代史的研究中,接受并掌握了历史唯物主义的认识论和方法论,形成了一种革命的人道主义,这种人道主义的特点是对敌人无情,对自己人和谐,这在他的作品《恢复》中可以得到证明。

在五四时期,郭沫若的人道主义主要表现为对人类解放的要求,肯定人的价值、人的尊严、人的力量的人道主义思想。“自我表现”是郭沫若五四时期文学思想的标帜。在此标帜下,他强调作家的感情、天才、灵感对创作的巨大作用,强调作家主客观的真切体验的意义,强调作家的高尚人格对创作的意义。

郭沫若抗战时期和五四时期人道主义思想的共同点是对人的价值和人的尊严的肯定。五四时期的特点是突出人的力量,可以概括为“自我崇拜”。而抗战时期的特点是突出人的奉献精神,可以概括为“自我牺牲”。

郭沫若充分肯定了科学技术的价值,始终把科学技术视为促进生产力发展和社会进步的决定性力量。郭沫若任职校长期间,统筹大局,尽己所能,为中国科技大学的早期发展指明了方向,树立起良好的校风校貌和文化传统。他的办学治校实践中蕴含着的高等教育思想,影响了中国科技大学几代人,至今还推动着中国科技大学在建设世界一流大学的征程上阔步前进。使得中国科技大学的科学精神内涵不断丰富和深化,不断抛弃旧的精神成果,不断创建新的精神财富。郭沫若主张科学与民主的统一,把科学思想与民主思想相联系。在郭沫若眼中,科学之所以为科学,不是因为它可以找到支持自己的例证,而是因为它与一切非科学不同,要接受实践的检验,要在经验事实的发展中不断发现自己的错误。在他的思想中充满了科学精神的存在,并曾提出“科学的文学化”的重要思想。他深刻地揭示了科学发展的必要条件,认为社会主义制度为科学技术的现代化创造了良好的条件,应用科学和理论科学是相互促进的。因此,郭沫若提出“我们的青年科学家应该了解一些文学知识,我们的青年文学家应该了解一些科学知识”。

郭沫若是当之无愧的中国20世纪与时俱进的文化巨人。他无论在诗歌、戏剧、小说还是散文领域,都与时俱进、开拓创新、马克思主义理论的运用、人权、人本主义的主题等都显示出了郭沫若旺盛的开拓意识和探索精神,在传达作品想表达的意思的同时,也体现了那个时代的革命精神。

闻一多曾说:“若讲新诗,郭沫若君的诗才配称新呢,不独艺术上他的作品于旧诗词,最要紧的是他的精神完全是时代的精神——二十世纪底时代的精神。有人讲文艺作品是时代的产儿。《女神》真不愧为时代的一个肖子。”

毛泽东曾在对郭沫若的书信中写道:“你的史论、史剧有大益于中国人民,只嫌其少,不嫌其多。”

在1941年11月庆祝郭沫若诞辰50周年暨创作生涯25周年之际,中国现代著名文学史家田仲济写文章高度评价郭沫若为“诗人,战士”,在郭沫若去世十多年以后,田仲济撰写文章回忆他们之间的交往并用“诗人气质”评价郭沫若。

周恩来道:“鲁迅自称是革命军马前卒,郭沫若就是革命队伍中人。鲁迅是新文化运动的导师,郭沫若便是新文化运动的主将。鲁迅如果是将没有路的路开辟出来的先锋,郭沫若便是带着大家一道前进的向导。”

邓小平称赞郭沫若是“继鲁迅之后,在中国共产党领导下,我国文化战线上又一面光辉的旗帜”。

老舍在《我所认识的郭沫若先生》中说:“沫若先生是个五十岁的小孩,因为他永远是那么天真、热烈,使人看到他的笑容,他的怒色,他的温柔和蔼,而看不见,仿佛是,他的岁数。”

鲁迅曾说郭沫若是“才子加珂罗茨基(流氓痞棍)”。

著名作家姚雪垠说:“郭沫若这个人我一生最不佩服”,“郭沫若的史学、哲学底子不厚,还不如我”。

台湾政治大学教授金达凯在其著作《郭沫若总论》中把郭沫若说成“是东抄西凑,见异思迁,前后矛盾的文学机会主义者”。

称呼 | 名字 | 简述 |

父亲 | 郭朝沛 | 1853年-1939年,四川乐山人,经营商业 |

母亲 | 杜遨贞 | 1857年-1932年,一个没落的官宦人家的女儿 |

原配妻子 | 张琼华 | 1890年-1980年,受包办婚姻的影响,与二十岁的郭沫若结婚,仅仅结婚5天后就被抛弃,二人夫妻关系有名无实。随后一直在家里伺候公婆,公婆去世以后就一直守活寡。 |

日籍妻子 | 佐藤富子 | 1893年-1994年,日本护士,出生名门,抗拒父母为她订的婚,与父母断绝关系坚持与郭沫若结婚,与他生了五个孩子。 |

晚年妻子 | 于立群 | 1916年-1979年,14岁时,便考入上海明月歌舞剧社,后又进上海电影学校,演过话剧,也拍过电影,艺名黎明健,是上海有名的明星 |

长子(与佐藤富子所生) | 郭和夫 | 1917年-1994年,在中国发展,是中国科学院的化学家。 |

次子(与佐藤富子所生) | 郭博 | 1920年-2010年,中国发展,是建筑家和摄影家,曾担任中国摄影家协会会员等职。 |

三子(与佐藤富子所生) | 郭复生 | 1923年至今,是中国科学院动物所工程师。 |

四子(与佐藤富子所生) | 郭志鸿 | 1932年至今,是中央音乐学院客座教授。 |

女儿(与佐藤富子所生) | 郭淑瑀 | 1925年至今,是大学老师,嫁给天津硅酸盐研究所研究玻璃、陶瓷的工程师林爱信。 |

长子(与于立群所生) | 郭汉英 | 1939年-2010年,是中国科学院理论物理所研究员,毕业于清华大学。 |

次子(与于立群所生) | 郭世英 | 1942年-1968年,在北京农业大学就读时,因曾组织诗社,被怀疑是反动组织,遭遇红卫兵批斗殴打。26岁的郭世英受不了折磨,从4楼跳下自杀而死。 |

三子(与于立群所生) | 郭民英 | 1943年-1967年,他有音乐天赋,考入中央音乐学院,专业是小提琴 |

四子(与于立群所生) | 郭建英 | 1953年至今,清华大学毕业,北京大学计算机系硕士,现居美国。 |

长女(与于立群所生) | 郭庶英 | 1940年至今,中国科学技术大学毕业,北京中沛经济发展中心总经理。 |

次女(与于立群所生) | 郭平英 | 1946年至今,中国人民大学国际政治系毕业,现任中国社会科学院历史研究所副所长、郭沫若纪念馆馆长。 |

|

|

郭沫若故居坐落在四川乐山市沙湾区文豪路中段351号。坐北向南,背负绥山(即峨眉山第二峰),面对沫水(即大渡河),是一座三进中式木结构小四合院和一个小后花园。第一院的左侧房间,是郭沫若诞生处。中院右侧房间是郭沫若“结婚受难”时的新房;后院紧连小花园,有一间面对绥山的厅房,即为郭沫若四岁半启蒙受教的“绥山馆”家塾。该地于1982年11月郭沫若诞辰九十周年时公开展出。

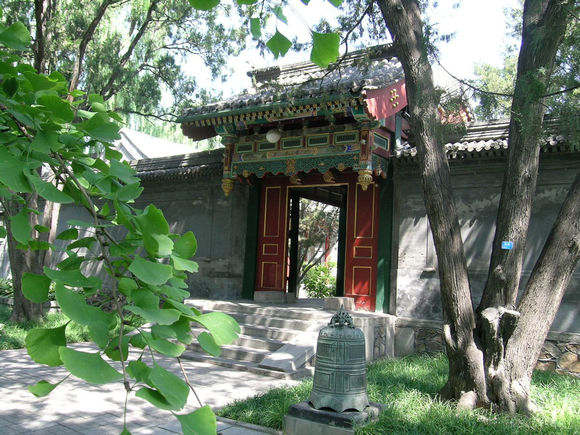

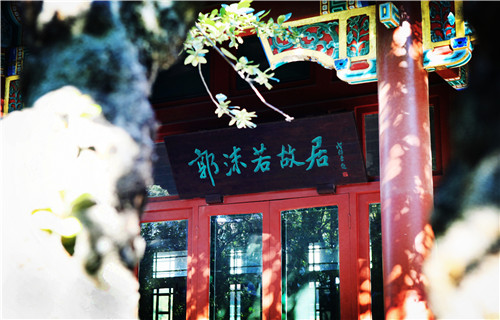

北京

郭沫若纪念馆位于北京市西城区前海西街18号,原为中医世家乐达仁堂私宅的一部分,始建于民国初年,新中国成立后先后作过蒙古驻华大使馆和宋庆龄寓所。1963年11月作为郭沫若居所,他在这里渡过了他一生中的最后15年,该馆自1988年6月开始对外开放。

进入庭院便可以看到草坪上坐落着一尊郭沫若先生全身铜像。该纪念馆里的生平展便是按照这一主线,通过郭沫若的手稿、著作、图片等其它展品,展示了他在不同历史时期在不同领域中的成就,介绍了他在新民主主义革命的各个阶段中的历史功绩,以及新中国成立后在科学文化教育战线及国际交往、和平运动等方面的种种贡献。为了能够使参观者对郭沫若有更深刻的了解,该馆里面的专题陈列室还将郭沫若在各个学术领域以及不同历史时期的成就进行了专题介绍。郭沫若生前收藏的手稿、书籍、拓片、书画、信函和各种生活用品等都在该纪念馆展出。

重庆

郭沫若纪念馆位于沙坪坝区西永镇香蕉园村(全家院子),是郭沫若旧居暨国民政府军事委员政治部第三厅和文化工作委员会旧址,郭沫若曾在此长期工作生活。2005年9月,纪念馆正式对外开放。纪念馆占地面积10190平方米,建筑面积1566平方米,建筑风格为清晚期四合院,穿斗结构,小青瓦屋面,斜山式屋顶。

郭沫若逝世前,他嘱咐将15万元稿费积蓄奉献给国家,用作中国科学技术大学(以下简称为中国科大)奖学金,以此激励青年学子努力学习,勇攀科学技术高峰。1980年2月25日,国务院正式批准中国科大设立“郭沫若奖学金”,这是第一个由中华人民共和国国务院批准的高校奖学金。“郭沫若奖学金”在中国科大学子心中的地位一直是最高的,这是他们在中国科大学习生涯中全力争取的最高荣誉。

《百年巨匠——郭沫若》纪录片 2016年7月6号

《东方战场》电视剧 2016年

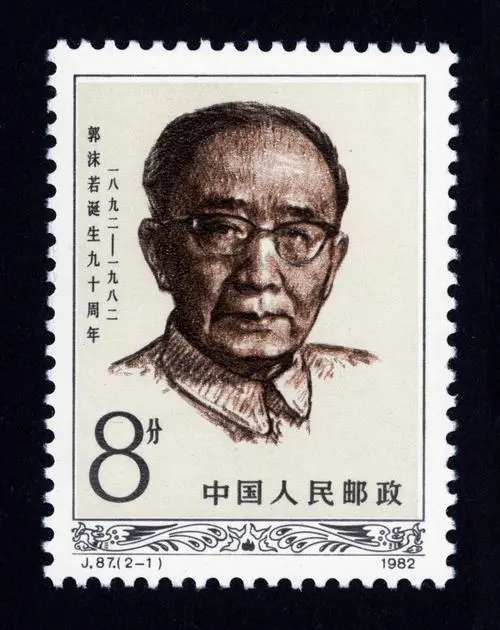

1982年11月16日为了纪念郭沫若90年诞辰,发行《J87郭沫若同志诞辰九十周年》

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。