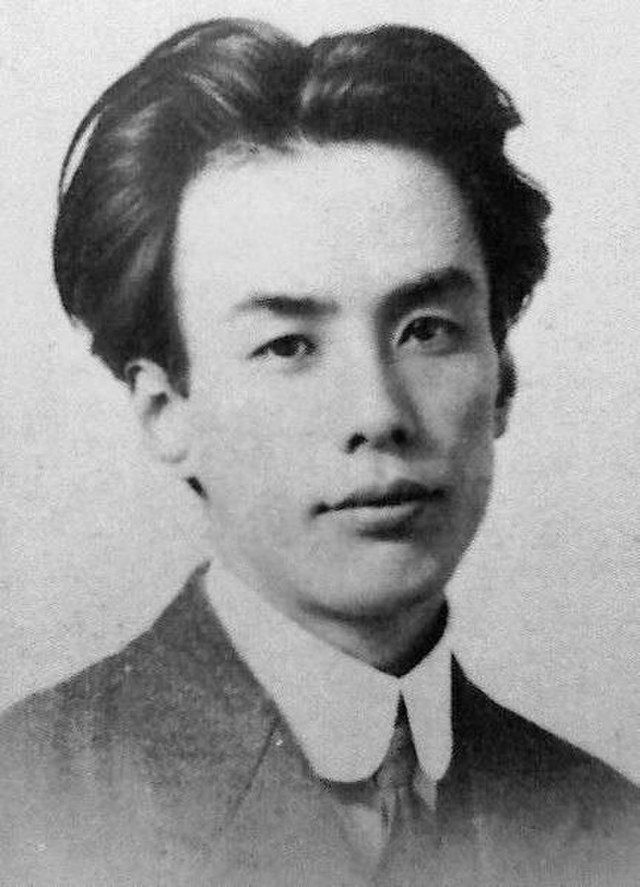

芥川龙之介(平假名:あくたがわりゅうのすけ,1892年3月1日-1927年7月24日),日本作家。出生于东京,号“柳川隆之介”“澄江堂主人”“寿陵余子”,俳号“我鬼”。原姓新原,后被舅父芥川道章收养,因此易姓芥川。

本页面主要目录有关于芥川龙之介的:人物生平、人物关系、作品、文学论争、成就影响、人物评价、后世纪念、人物逸闻、人物关系等介绍

芥川龙之介(平假名:あくたがわりゅうのすけ,1892年3月1日-1927年7月24日),日本作家。出生于东京,号“柳川隆之介”“澄江堂主人”“寿陵余子”,俳号“我鬼”。原姓新原,后被舅父芥川道章收养,因此易姓芥川。

本页面主要目录有关于芥川龙之介的:人物生平、人物关系、作品、文学论争、成就影响、人物评价、后世纪念、人物逸闻、人物关系等介绍

芥川龙之介

柳川隆之介、澄江堂主人、寿陵余子、我鬼

日本

男

东京都

日本

1892.3.1

1927.7.24

作家

《鼻子》《罗生门》《竹林中》《地狱变》等

东京帝国大学

塚本文

芥川比吕志、芥川多加志、芥川也寸志

芥川自幼受传统文化熏陶,很早就接触中日古典文学。学生时代的芥川成绩优异,1913年他考入东京帝国大学(东京大学前身)英文系,大学期间与菊池宽、久米正雄等人两次复刊《新思潮》,由此踏上文学创作道路,也因此被称为“新思潮派”作家。大学毕业后,芥川进入海军机关学校担任英语教官,但很快辞职进入大阪每日新闻社专心写作。1919年,他与塚本文结婚,并在次年生下长子比吕志。1921年,芥川以大阪每日新闻社海外视察员的身份前往中国,游历了多个城市并会见了许多中国名人,此次旅行成为他后来创作《中国游记》的基础。从中国回来后,芥川的健康开始恶化,并影响了他的创作。1927年7月24日,35岁的芥川龙之介在家中服用安眠药自杀,在他留给妻子及友人的遗书中记载了自己的自杀动机是“对未来只有隐约的不安”。

在其短暂的一生中,创作了近150篇短篇小说、55篇小品文、66篇随笔,以及大量的评论、游记、札记、诗歌等。代表作有《罗生门》《鼻子》《山药粥》《竹林中》《戏作三昧》《地狱变》等。芥川龙之介在日本文学史上有着重要的地位,与夏目漱石、森鸥外被认为是日本近代文学的三大家。1935年,在其自杀去世8年后,其好友文艺春秋社长菊池宽为纪念他,设立了以他的名字命名的芥川奖,该奖项现在是日本文坛重要的文学奖之一。

芥川龙之介(以下简称芥川)于1892年3月1日出生于日本东京市京桥区入船町(现中央区明石町)。生父是新原敏三,从事牛奶榨取贩卖业,生母名福。芥川有两位姐姐,名字是初和久。芥川出生数月后,生母突然精神失常,因此芥川被送到外祖家芥川家寄养。

芥川家在江户时代(1603年-1868年)时是世代担任掌管茶道的官吏之家,家中文艺氛围浓厚。芥川在其短文《来自喜爱文学的家庭》中介绍过,养父芥川道章兴趣广泛,对围棋、盆栽、俳句等日本传统文化都有所涉猎,养母俦(原名细目俦)知晓很多古老传说故事。此外,家中还有姨妈蕗(生母的姐姐,一生未嫁)照顾他,芥川长得跟她最像,性格也相似,芥川甚至说,如果没有这位姨妈,不知道会不会有后来的他。芥川的养父母、姨妈都非常喜欢文学,这影响了芥川后来走上文学的道路。

1898年,芥川入读东京江东寻常小学,开始涉猎《八犬传》《西游记》《水浒传》,以及式亭三马、十返舍一九、近松门左卫门等人的作品。1902年,芥川的生母故去。对于生母,芥川在《点鬼簿 》中写道:“我跟母亲感情疏远,从未感觉到她是自己的母亲。”1904年,芥川正式入籍芥川家,与舅父芥川道章结成养父子关系。

1905年,芥川从江东寻常小学毕业,入读府立第三中学。在府立第三中学期间,他与同学发行过传阅杂志,发表过作品《不自欺记》、长篇史论《义仲论》等,喜欢历史和文学读物,并且与山本喜誉司结成好友,时常造访山本家,并邂逅了日后的妻子塚本文(山本喜誉司姐姐的女儿)。1910年,芥川以第二名的成绩毕业,同年进入第一高等学校学习。

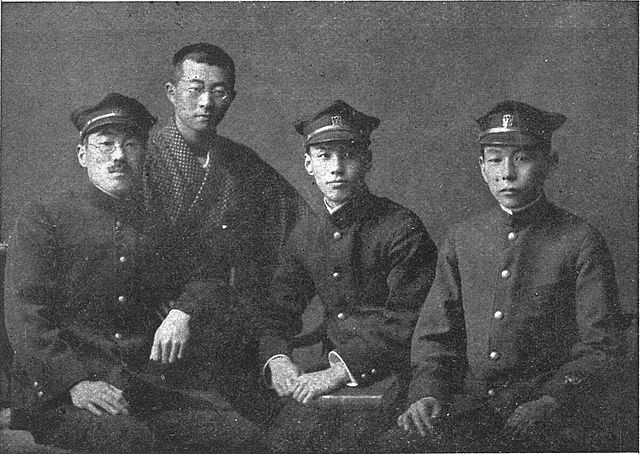

在第一高等学校期间,芥川结识了菊池宽、久米正雄、佐野文夫等人。第一高等学校是住宿制,但芥川一直无法适应宿舍集体生活,一到周末就迫不及待回家。这期间,他开始广泛涉猎各种图书,沉浸于文学、哲学类书籍,创作了许多短歌作品。1913年,芥川以第二名的成绩从第一高等学校毕业,同年考入东京帝国大学(东京大学前身)英文系。

1914年,芥川与久米正雄、菊池宽等人复刊《新思潮》(第三次复刊),发表了处女作《老年》和戏作《青年与死》,并翻译与介绍一些外国文学作品,比如阿纳托尔·法郎士的《巴尔萨泽》等。同年,芥川同青山高等女学院英文系的吉田弥生交往,系其初恋,但由于家人的强烈反对而分手。1915年,发表了《罗生门》《湖南的扇子》《假面丑八怪》,并拜入夏目漱石的门下。1916年,与同学一起第四次复刊《新思潮》,在创刊号上发表了《鼻子》并得到了夏目漱石的称赞。

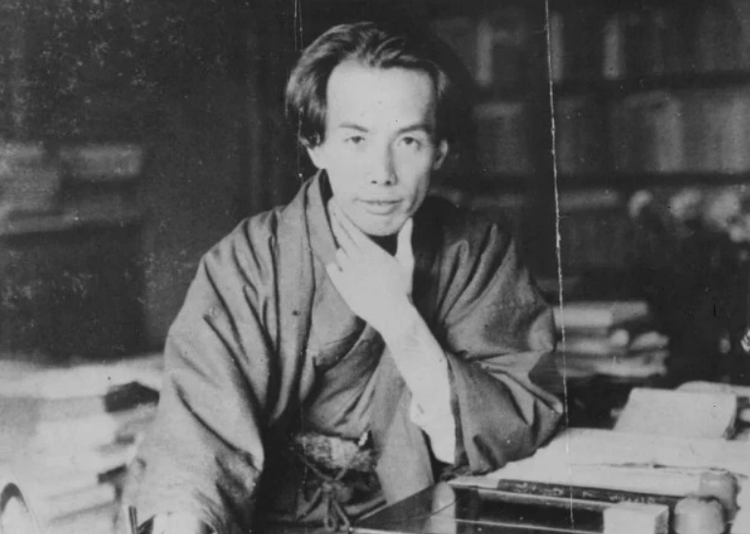

1916年,芥川以第二名的成绩从东京帝国大学(东京大学前身)毕业,进入海军机关学校担任教官,负责英语教学。这一年,芥川除了《鼻子》以外,还创作了《孤独地狱》《酒虫》《野吕松人偶》《山药粥》《手绢》《烟草与恶魔》等作品。

1917年3月,芥川辞去海军机关学校的职务,进入大阪每日新闻社,专心创作。1919年3月12日,芥川与塚本文结婚,次年,长子比吕志出生。

1921年3月,芥川以大阪每日新闻社海外视察员的身份到访中国,刚到上海就患上了干性胸膜炎,在当地医院住院治疗约三周时间。之后,他从上海出发,游历了杭州、苏州、扬州、南京、九江、汉口、长沙、洛阳、北京、大同、天津、沈阳等地,后经朝鲜回到日本。在中国期间,芥川曾与辜鸿铭、章太炎、郑孝胥、胡适等名人会面。芥川以此次中国之行为基础,接连创作了《上海游记》《江南游记》《长江游记》《北京日记抄》《杂信一束》,后来,这些游记集结出版为《中国游记》。

1922年,芥川发表了《手推车》和《竹林中》,同时出版了随笔集《点心》。不过,从中国回来后芥川的身体就每况愈下,被神经衰弱、胃痉挛、心悸等疾病困扰,因此芥川不得不经常停笔休养。同年,他的次子多加志出生。次年,芥川开始在《文艺春秋》连载《侏儒警语》,并出版了短篇小说集《春服》。1925年,他的第三个儿子也寸志出生了,然而芥川的健康状况每况愈下,导致创作量也为之减少,只有《大导寺辅的半生》等为数不多的作品问世。1926年,为治疗肠胃病、神经衰弱、失眠等疾病,芥川搬迁至神奈川县鹄沼休养。

1927年,芥川35岁,这一年对于芥川来说是个多事之秋。1月,他的姐夫因涉嫌纵火烧毁房屋以骗取保险金而卧轨自杀。为了处理善后事宜和照顾遗孤,芥川不得不四处奔波。4月,芥川以《文艺性的,太过文艺性的》为题,与谷崎润一郎展开了一场文学争论。同时,在同一个月,芥川和他的秘书平松麻素子一起在帝国宾馆尝试自杀殉情,但未遂。7月24日,芥川在家中服用安眠药自杀,在他留给妻子及友人的遗书中记载了自己的自杀动机是“对未来只有隐约的不安”。去世后,芥川被葬于东京都丰岛区巢鸭的慈眼寺。

生父:新原敏三

生母:新原福(原名:芥川福)

继母:新原冬(原名:芥川冬,福的妹妹)

大姐:新原初(夭折)

二姐:新原久

弟弟:新原得二(异母弟)

养父:芥川道章

养母:芥川俦(原名:细目俦,细目香以的侄女)

姨妈:芥川蕗(生母的姐姐,一生未嫁)

妻子:芥川文(原名:塚本文)

儿女:长子芥川比吕志(演员)、次子芥川多加志(1945年死于缅甸战场)、三子芥川也寸志(作曲家)

以题材论,芥川的作品可分为历史与现实两大类,前期以历史题材为主,后期转向现实题材。

历史题材小说又可分为五种类型。一是取材于日本古代文学作品的“王朝物语”,比如《罗生门》《鼻子》均取材于《今昔物语集》。二是取材于天主教的“切利支丹物(即天主教物语),例如《奉教人之死》《烟草与恶魔》《众神的微笑》等。三是描写江户时代人和事的“江户时代物语”,代表作有《大石内藏助的某日》《戏作三昧》等。四是以明治维新后资本主义上升时期的社会为背景的“明治开化期物语”,作品有《开化的杀人》《阿富的贞操》《舞会》等。五是取材于中国古代传奇故事的“中国物语”,作品有取材于《聊斋志异》的《酒虫》《仙人》,取材于唐代传奇《枕中记》的《黄粱梦》,以及取材于其它方面的《杜子春》《秋山图》等。

现实题材作品主要有《手绢》《蜜柑》《矿车》《一块地》《将军》《玄鹤山房》《海市蜃楼》《河童》《齿轮》《一个傻瓜的一生》等。其中《齿轮》和《一个傻瓜的一生》具有明显的自传性质,从中不难窥见芥川自杀前的精神状态及自杀的原因。总体而言,现实题材作品无论是数量还是质量都逊色于历史题材作品。

无论是历史还是现实题材,芥川的作品,始终贯彻两条主线。一是探索人性,揭露、揶揄和鞭挞人性中的“恶”。第二条主线则是艺术至上主义。

芥川的多部作品都描绘了人性阴暗面,将焦点集中在人类的利己主义方面。对于人性的自私本质进行揭示和批判是芥川创作的重要主题之一。例如,在《罗生门》中他讲了一个有正义感的人沦落为强盗的故事,揭示了人的善恶取决于人的境遇,为生存而损害他人的利己主义,《鼻子》则通过主角鼻子前后的变化,展现了旁观者的自私心理,揭示了当不幸者的不幸消失后,旁人丧失了原本的优越感,他们的同情心也紧跟着消失,甚至转变为敌意的阴暗心理,《蜘蛛丝》则描述了绝对的自私行为,《地狱变》则揭示了艺术至上主义者的利己主义等等。

《地狱变》《戏作三昧》等则是阐释芥川艺术至上理念的重要作品。《地狱变》描写画师良秀奉某贵族之命在屏风上绘制一幅地狱图。为了追求艺术的完美,良秀表示不见人间惨象,难以描摹地狱图景。于是贵族答应为他制造一个人间惨象,命令将一个侍女绑在牛车上活活烧死。然而这位侍女不是别人,正是在贵族府里做侍女的良秀的女儿。良秀却亲眼看着女儿活活烧死,沉浸于创作中。一个月后,他交出了一幅杰作,并在第二天自杀。

芥川的创作特点之一是“主题”先行,然后为了将主题以强有力的艺术手段表现出来而选择异常事件。因为是异常事件,就不能把场景设定在当时的日本,不然读者会觉得不自然,因此他时常把时空背景设定在古代日本或日本以外的地方。这也是为什么芥川创作了大量历史题材小说,且小说情节大都离奇古怪、不可思议,这又是芥川小说的另一个特色。此外,芥川的历史题材小说并非旨在再现历史,而是要表现他所选定的主题,目的在于借古喻今,针砭时弊,臧否人物,借助作品中的人物来表达自己的观点。

芥川在文学表达方面也有独到之处。他的文笔细腻,构思巧妙,重视人物的心理刻画和语言表现力,这些都是他作品的显著特点。除此之外,芥川的作品还贯穿着一种理性精神,即较少流露主观感情,对作品中的事件和人物持一种冷眼旁观的态度,不作主观评判。他通过客观地描写人物内心的变化和心理活动,展现出复杂的人性和社会问题,让读者自行思考和评价。

年份 | 作品 |

1914 | 《老年》 |

《青年与死》 | |

1915 | 《罗生门》 |

《湖南的扇子》 | |

《假面丑八怪》 | |

1916 | 《鼻子》 |

《孤独地狱》 | |

《父亲》 | |

《虱子》 | |

《酒虫》 | |

《仙人》 | |

《野吕松人偶》 | |

《猴子》 | |

《扬帆起航》 | |

《烟管》 | |

《烟草与恶魔》 | |

《山药粥》 | |

《手绢》 | |

1917 | 《MENSURA ZoILI》 |

《浪迹天涯的犹太人》 | |

《戏作三昧》 | |

《运气》 | |

《道祖问答》 | |

《尾形了斋备忘录》 | |

《忠义》 | |

《大石内藏助的某日》 | |

《两封信件》 | |

《偷盗》 | |

1918 | 《蜘蛛丝》 |

《地狱变》 | |

《邪宗门》 | |

《奉教人之死》 | |

《枯野抄》 | |

《西乡隆盛》 | |

《袈裟与盛远》 | |

《世之助的故事》 | |

《开化的杀人》 | |

《鲁西埃尔》 | |

1919 | 《狗与笛子》 |

《圣・克利斯朵夫传》 | |

《毛利先生》 | |

《文友旧事》 | |

《蜜柑》 | |

《沼泽地》 | |

《于连·吉助》 | |

《路上》 | |

《疑惑》 | |

《妖婆》 | |

《龙》 | |

1920 | 《舞会》 |

《魔术》 | |

《灵鼠神偷次郎吉》 | |

《尾生之信》 | |

《秋》 | |

《大葱》 | |

《复仇之旅》 | |

《黑衣圣母》 | |

《南京的基督》 | |

《弃儿》 | |

《影子》 | |

《阿律和孩子们》 | |

《杜子春》 | |

1921 | 《火神阿耆尼》 |

《秋山图》 | |

《山鹬》 | |

《奇异的重逢》 | |

《奇妙的故事》 | |

《奇遇》 | |

《往生画卷》 | |

《上海游记》 | |

《母亲》 | |

《好色》 | |

1922 | 《竹林中》 |

《诸神的微笑》 | |

《俊宽》 | |

《江南游记》 | |

《阿富的贞操》 | |

《百合》 | |

《将军》 | |

《报恩记》 | |

《斗车》 | |

《鱼市的河岸》 | |

《阿吟》 | |

《六宫宫主》 | |

1923 | 《侏儒警语》 |

《无产阶级文艺之可否》 | |

《偶人》 | |

《两个小町》 | |

《志野》 | |

《漱石山房之冬》 | |

《猿蟹大战》 | |

《孩儿的病》 | |

《鞠躬》 | |

《芭蕉杂记》 | |

《三件珍宝》 | |

《雏》 | |

《忍野》 | |

《“小儿乖乖——”》 | |

《保吉的手记》 | |

1924 | 《一块地》 |

《丝女纪事》 | |

《神秘的岛屿》 | |

《三右卫门的罪过》 | |

《传吉报仇》 | |

《金将军》 | |

《来自第四丈夫的信》 | |

《一篇恋爱小说》 | |

《文章》 | |

《寒意》 | |

《少年》 | |

《一封旧信》 | |

《桃太郎》 | |

《十元纸币》 | |

1925 | 《大导寺信辅的半生》 |

《早春》 | |

《马腿》 | |

《春天》 | |

《温泉来信》 | |

《海边》 | |

《尼提》 | |

《死后》 | |

1926 | 《点鬼簿》 |

《年末一日》 | |

《湖南的扇子》 | |

《追忆》 | |

《卡门》 | |

《春天的夜晚》 | |

1927 | 《玄鹤山房》 |

《河童》 | |

《他》 | |

《他 之二》 | |

《悠悠庄》 | |

《诱惑》 | |

《海市蜃楼》 | |

《三个疑问》 | |

《胤子的烦心事》 | |

《本所和两国》 | |

《古千屋》 | |

《冬天》 | |

《信》 | |

《三扇窗子》 | |

《浅草公园》 | |

《文艺的,过于文艺的》 | |

《续文艺的,过于文艺的》 | |

《续芭蕉杂记》 | |

《暗中问答》 | |

《十根针》 | |

《齿轮》 | |

《一个傻瓜的一生》 | |

《西方之人》 | |

《续西方之人》 | |

参考来源: | |

阶级艺术论争是二十世纪前期在日本发生的文学论争,是以本间久雄、大杉荣、加藤一夫、中野秀人和平林初之辅为代表的无产阶级文学阵营和以菊池宽、久米正雄和芥川龙之介为代表的纯文学阵营之间的较量。

二十世纪十年代后期,无产阶级文学阵营指出第四阶级的文学才是当下最重要的艺术。到了二十年代后,无产阶级文学家更是认为无产阶级代表了新的生产力和生产关系,无产阶级文化优于资产阶级文化,肯定艺术具有阶级性。对此,芥川龙之介在《无产阶级文艺之可否》一文中发表了自己的看法。芥川认为文艺当然难免和政治发生关系,实际上,许多名作的声誉一半要归功于各种政治原因。他指出,如果有人不相信这一点,可以看看雨果的受欢迎程度。但他反对认为只有“无产阶级文艺才能促进人类进步”的观点,强调无论是无产阶级还是资产阶级,都不能失去精神自由。

芥川和谷崎润一郎在1927年时就小说的艺术价值论发生过论争。这场争论始于1927年2月芥川在新潮合评会上的发言。在那次会议上,芥川评论了谷崎润一郎的创作,认为"谷崎氏过于强调情节的趣味性,有华而不实的倾向。”芥川认为谷崎润一郎的小说,多数建立在奇特情节的基础之上。谷崎润一郎对此回应道:“如果排除了情节的趣味性,等于放弃了小说这种形式所拥有的特权。”此后发表了一系列文章反驳芥川,而芥川也写了《文艺的,过于文艺的》等一系列文章回应了谷崎润一郎。谷崎润一郎的观点是小说不能预设规则,不必注重故事的情节,而应注重情节的趣味性、愉悦性,小说有趣味性就有艺术价值,没有趣味性就没有艺术价值,而芥川认为没有故事情节的小说,自然只写身边的琐事,这不是小说,起码不是最上乘的小说。两人的争论因芥川突然自杀而终止。

芥川龙之介在日本文学史上有着重要的地位,与夏目漱石、森鸥外并称为日本近代文学的三大家。他发展了日本的短篇小说文学类型,借鉴和吸收了西方现代小说的结构样式,将其融入到自己的创作中,打破了日本当时流行的“私小说”单一、消极的写实性创作模式,强化了虚构元素的运用,在现代日本文学中建立起独自的创作方法和文学地位。

芥川龙之介是日本国民作家之一。村上春树认为:“若从明治维新以后的日本近现代文学作家中投票选出十位‘国民作家’,那么芥川毫无疑问占有一席。以私见言之,除了芥川,这张名单还将列出夏目漱石、森鸥外、岛崎藤村、志贺直哉、谷崎润一郎、川端康成。尽管不能明确断言,太宰治、三岛由纪夫大约尾随其后。夏目漱石无疑居首。弄得好,芥川可能跻身前五。如此列出九人,往下一人无论如何也想不出来。”

1950年,日本导演黑泽明将芥川的作品《竹林中》与《罗生门》合二为一,改编成电影《罗生门》。这部电影后来荣获1951 年意大利威尼斯影展的金狮奖和1952年美国影艺学院的最佳外语片奖,使日本电影走向世界。此后罗生门一词更是成为华语地区对于扑朔迷离的、各方说法不一的事件的代名词。

关于芥川龙之介,吉田精一评论道:“他(芥川)的文学可以看作是大正时期小市民知识阶层的良心、感觉、神经、趣味等经提纯而获得的结晶。他的创作是他学识与才华的化身。”

中村真一郎指出:“芥川作品的一大魅力在于对人复杂的情感思想的描写。”并盛誉他的文学作品“在日本近代文学史上开拓了一个不曾有过的领域”。芥川的作品即使是放到今天来看,也仍旧能引发人们对社会、对人性的反思。

村上春树曾说:“在我看来,芥川文学的魅力首先是其文笔好,行文考究。至少就作为经典留下来的第一档次作品来 说,其行文之美,令人百读不厌。”他还说:“行文圆融无碍,如 生命体一般进退自如。遣词造句自然优美,水到渠成。芥川深有教养,年轻时即精通外语和汉文,现代作家用之不竭那样的优雅绮丽的语言由他信手拈来,自由驱使,负重若轻。‘才笔’这一说法或许最为接近。”

谢六逸:“芥川氏是文坛上的天才,又是一个稀有的读书家,作品取材的洽博与清新;观察的警拔;修辞的精炼与表现的巧妙,足为新技巧主义的代表者,文才冠绝一世。” 此外,谢六逸还特别强调了芥川氏对艺术的忠诚态度,认为芥川发表作品时非常审慎,不像当时的作家,喜作通俗的长篇。

刘大杰:“芥川龙之介在日本诸作家中,是一个最有品格而西洋文学又是最有根底的一人。他尊重艺术,不愿因旁的问题,对于艺术有丝毫的损失。”

黎烈文:“在现代日本许多作家中,我最爱读的也是芥川氏的作品”。他一生鼓吹艺术至上主义,堪称日本近代文学中几位一流作家之一,也是现代世界短篇小说的巨匠。……在新思潮派的三柱(菊池宽、久米正雄、芥川龙之介)中,我最敬仰的是芥川氏。不但如此,在现代日本许多作家中,我最爱读的也是芥川氏的作品。”又说:“芥川氏创作谨严,在日本现代一般作家中,从量的方面说,芥川氏要比较算少的。但因此他的作品差不多篇篇都有价值,简直有世界的价值。”

部分评论家则对芥川文学持否定性评价。小林秀雄认为芥川只是一个敏感的“神经性”存在,而不是一位“理智者”,只是一位“擅长反驳的风景画家”,并以《大石内藏助的一天》《荒野抄》《阿富的贞操》《一块地》等以心理描写见长的作品为例,认为芥川“即使这些最富于心理描述的作品,也只是引发了我的绘画兴趣,而非心理兴趣”,以此批判芥川文学的不彻底性。

而中国方面,冯子韬曾评论芥川:“当芥川龙之介在《新思潮》发表小说《鼻子》的时候,他的先生夏目漱石曾以这样的话去激励他——‘这样的作品你如果多写十篇,日本自不消说,你可以成为世界上unique的作家的一人’。可是,以我看来,这样的作品已经不止十篇了,世界文坛是不是如他先生那样认识他呢?的确是个疑问。他耸动了中国文坛的注意,大约是他的自戕而不是他的作品吧。他的作品,成功的作品大都已移植到中国来了,可是国内文坛对他依然地很冷淡。照我想,中国人对菊池宽、谷崎润一郎比之对芥川来得亲热些。”

1935年,巴金在《几段不恭敬的话》中说:“对于享过盛名而且被称为“现代日本文坛的鬼才”的芥川氏的作品,我就不能不抱着大的反感了。这位作家有一管犀利的笔和相当的文学修养是实在的。但是此外又有什么呢?就是说除了形式以外他的作品还有什么内容吗?我想拿空虚两个字批评他的全作品,这也不能说是不适当的。在这五百余页的大本芥川集里面,除了一二篇外,不全都是读了后就不要读第二遍的作品吗?”

1935年,芥川自杀去世8年后,他的好友文艺春秋社长菊池宽为纪念他,设立了以他的名字命名的芥川奖,芥川奖旨在鼓励从事纯文学创作的文坛新人,是日本公认的最具权威性的文学大奖之一,被誉为日本文坛的“龙门”,诺贝尔文学奖获得者大江健三郎、日本作家村上龙等都曾荣获该奖。

在日本,有不少特别的忌日,比如“河童忌”“樱桃忌”“康成忌”。这些忌日,不是用来祭奠樱桃或河童,而是祭奠几位自杀身亡的作家,其中“河童忌”就是用来祭奠芥川龙之介的。

东京有两处纪念芥川的地方。其中一处是位于东京都北区的田端文士村纪念馆,收藏和展示了以芥川为首的曾经在田端生活过的文学家、艺术家们。该纪念馆还重现了芥川在当时居住的房子以及其他相关资料。芥川龙之介文学碑则位于日本东京都墨田区两国小学(即芥川就读过的江东寻常小学)的西北角,纪念碑上刻有芥川的作品《杜子春》的一小节内容。

芥川的生父新原敏三出生于日本山口县岩国市美和町生见中村,新京寺则是芥川生父新原家族的菩提寺。该寺于1978年立了“芥川龙之介父子碑”,主碑上刻有“本是山中人”一文。芥川大学毕业后曾进入海军机关学校任职,并曾因工作关系途经过岩国市,回到东京后芥川挥毫写下了“本是山中人”。这句话的含义一直是个谜,直到芥川去世约30年后,经沖本常吉和佐藤春夫等人的研究后发现“山中”是指芥川的生父新原敏三的出生地生见村。副碑上则刻有芥川的作品和亲笔签名。

谷崎润一郎曾就小说的艺术价值问题和芥川争论过。芥川自杀后,谷崎润一郎说:“因为找到一个旗鼓相当的吵架对象,所以经常找理由摆龙门阵,根本就是故意找他碴,我实在不知道该怎么样跟他道歉。”他怀念地说芥川是个“可怜的人”。谷崎润一郎还曾记载芥川来访他时,流着泪告诉他“我希望能够有个年长的人帮我卸下我的缺点”,并说芥川像个美女般的亲切地帮他扣上白衬衫的纽扣。

芥川烟瘾很大,据佐藤春夫表示,芥川一天可以抽上一百八十根敷岛牌香烟。

芥川曾到访中国,提到过上海的饮食,表示那里的菜比日本好吃。他说如果他假装懂门道稍加批评,他去过的上海茶店,比如瑞记或厚德福,虽然不如北京的茶店,但是相比东京的中国菜,还是好吃得多。此外,价格也相对便宜,大约只有日本的五分之一。

芥川死后,其妻在《追忆·芥川龙之介》中提到几件和芥川饮食生活有关的事。芥川非常喜欢照烧鰤鱼,甚至只要有这道菜其他什么都不需要了。芥川不能吃姜,有一次她看见芥川吃生姜蛋糕时,随口说了一句:“这个蛋糕里面加了生姜”,芥川闻言后立马腹泻。

正月初四早上吃山药泥是芥川家的惯例,但芥川很讨厌山药泥,他也不吃贝类,完全不吃生的东西。佐佐木茂索曾给芥川送羊羹,芥川在谢函中写道:“我只要写羊羹两字,就觉得羊羹上好像会长出毛来。”

据传芥川的名字源于他在龙年、龙月、龙日、龙时出生,但是目前留存的资料上并未标明他的确切出生时间。关于芥川的名字,其生父新原敏三持有的户籍册,以及送养时的法院判决文书等资料上记载的是“龙之介”,而芥川家持有的养子关系证明书、府立第三中学的校友会杂志、第一高等学校的毕业生名册、东京帝国大学(东京大学前身)毕业生名录等资料上记载的名字是“龙之助”,似乎养父家有意把他的名字改成“龙之助”。不过,芥川本人并不喜欢“龙之助”这个名字。

《新思潮》是由历届东京(帝国)大学学生主办的文学期刊,反复多次复刊停刊,1907年第一次创办,1979年第十九次复刊,持续了七十余年。第二次复刊时的学生谷崎润一郎、第三和第四次的芥川龙之介、第六次的川端康成等,先后成为日本著名作家。但新思潮派作家,特指第三和第四次复刊的成员,代表作家有芥川龙之介、菊池宽、久米正雄等。日本大百科全书(KOTOBANK在线辞典)

这位姨妈的日文原名为“フキ”,发音“fu ki”,有些中文著作也译作“富纪”。(芥川龙之介著,《芥川龙之介短篇小说选》漓江出版社,2012.06,第186页)

[c]式亭三马:江户后期(1776-1822)作家,作品有滑稽本《浮世澡堂》《浮世床》等。日本大百科全书(KOTOBANK在线辞典)

十返舍一九:江户后期(1765-1831)戏作家,本名重田贞一,作品有滑稽本《东海道中膝栗毛》等。日本kotobank在线辞典

近松门左卫门:江户中期(1653-1724)著名的净瑶璃、歌舞伎剧作家,本名杉森信盛,别号巢林子。代表作有《国性爷合战》《曾根崎殉情》《殉情天网岛》《女杀油地狱》等。日本kotobank在线辞典

传阅杂志:当时日本中小学校流行的手抄杂志。

[g]短歌:日本和歌形式之一。日本kotobank在线辞典

日本女性婚后多改成夫姓。

[i]芥川的原文:现在我抓住了一个主题而把它写成小说,为了将主题以强有力的艺术手段表现出来,就必须写某一异常事件。异常事件正因为其异常,就不能把它作为发生于当今日本的事件来写,假如硬要那么写,势必会使读者产生不自然的感觉。结果就会把一个很好的主题白白糟蹋了。……最好的办法只能是写成从前(还没有写未来的吧)或者日本以外的什么地方,或者写日本以外的什么地方发生了这样的事。我取材于“从前”的小说,都是因为这个缘故,为了避免不自然,而将舞台置于往昔。(王向远著,《王向远著作集·第4卷· 中国题材日本文学史》宁夏人民出版社,2007.08,第101页)

[j]有些作品,可能有译名不统一的现象。

[k]本间久雄(1886-1981),日本文学评论家、文学博士。早稻田大学毕业,留学英国,曾任早稻田大学教授,致力于日本明治文学史、英国文学、文艺理论的研究。著有《明治文学史》《新文学概论》《生活的艺术化》《欧洲近代文学思潮概说》《文学论考》《明治文学作家论》。(薛绥之主编,《鲁迅杂文辞典》山东教育出版社,1986.07,第499页)

[l]大杉荣(1885-1923年),日本思想家,无政府主义者。青年时代与幸德秋水等创办的“平民社”发生联系,参加社会主义运动。1912年与荒烟寒村(1887-1981)等一起创办《近代思想》《平民新闻》等刊物。后在工人运动中宣传“直接行动论”,散布无政府主义思想。1920年赴中国上海,组织远东社会主义同盟。1923年9月被日本宪兵杀害。提倡“自我哲学”。认为一切“革命行动”都是“生之扩充”、“生之创造”,是“被征服者对“征服者”的反抗,每个人只能从中获得真正的人性。在此基础上,提出“自主自由的劳动运动”的无政府主义口号,主张实现自由联合的社会主要著作有《生之斗争》(1914)《劳动运动的哲学》(1915)《劳动运动与实用主义》(1915)。(冯契主编《外国哲学大辞典》上海辞书出版社,2008.08,第745页)

[m]加藤一夫(1887-1951),日本大正·昭和时代的诗人、评论家。著作有《民众艺术论》等。(日本kotobank在线辞典)

中野秀人(1898-1966),诗人、评论家和剧作家。 1920年,他以《第四等级的文学》的评论出现在文学舞台上,开创了无产阶级文学理论的先河,还出版了前卫的小说和戏剧。 在英国和法国学习后,战争期间他与花田清辉等人成立了文化组织,成为艺术抵抗的基地,战后他的活动仍在继续。著作有诗集《合唱团》《中野秀人自选散文》等。日本kotobank在线辞典

平林初之辅(1892-1931),评论家。毕业于早稻田大学英国文学系,前期是以马克思主义为基础的新兴文学批评家和文学理论家,后来对无产阶级文学运动进行了高度争议和怀疑的批评。著作有《无产阶级与文学》《政治和艺术价值》等。 日本kotobank在线辞典

第四阶级:(英Fourth class)指工人阶级、无产阶级。封建社会中的国王、诸候等被叫做第一阶级,贵族、僧侣等被叫做第二阶级,有产阶级、小商人、工人、农民等则属于的第三阶级,也被称之为市民阶级。法国革命后,第三阶级分化为了第三阶级(有产阶级)和第四阶级(无产阶级)。拉萨尔(1825-1864,法国工人运动、社会主义运动领导人)在《工人纲领》之中,把法国革命称为是第三阶级的革命,而把1848年的2月革命称为第四阶级的革命。自此,第四阶级的说法就流传开了。对此,也有人把第四阶级称为“游民无产者”。这些叫法都不科学。今天几乎未被使用。在日本的文学史上,中野秀人曾写过题为《第四阶级的文学》的文章。(晋学新等编,《最新文艺用语辞典》四川人民出版社,1999.09,第42页)

[q]日本文艺评论家。生卒年1908年11月12日-1984年6月9日。历任日本中央大学教授、东京教育大学教授、东京大学教授、埼玉大学教授、大妻女子大学教授。日本kotobank在线辞典

生卒年1918年3月5日-1997年12月25日,昭和・平成时期作家、文艺评论家、诗人、戏曲家,担任过日本近代文学馆理事长等。日本kotobank在线辞典

谢六逸(1898-1945)著名散文家、文学翻译家。原名谢光燊,字六逸,笔名宏徒、鲁愚。生于贵州贵阳。1920年赴日本早稻田大学文科学习。1924年回国,在上海商务印书馆编译所工作。1926年到复旦大学中文系任教授。1929年任复旦大学新闻系主任。1935年起兼主编上海《立报》文艺副刊《言林》。

1937年主编《国民周刊》,继郑振译之后主编《文学旬刊》。1938年任贵阳大夏大学文学院院长兼贵阳师范学院国文系主任,参加中华文艺界抗敌协会贵阳分会工作。著作主要有散文小品文集《水沫集》《茶话集》《文坛逸话》等,还有大量译著。(李标晶、王嘉良主编《简明茅盾词典 第2版》甘肃教育出版社,1998.06,第240页)

[t]刘大杰(1904-1977),男,湖南岳阳人,文学史专家、作家、翻译家,笔名大杰、雷容女士、绿蕉、夏绿蕉、修土、湘君、刘山等。其著作甚多,早期所写小说、戏剧有《昨日之花》等,翻译的外国文学作品有托尔斯泰的《高加索因人》《迷途》,杰克·伦敦的《野性的呼唤》等10部,文学论文有《论新诗》《英国花鸟作家赫德生》等7篇,学术著作有《魏晋思想论》《中国文学发展史》《德国文学简史》等7部。他的早期作品触及当时中国的一些社会问题,被称为“问题小说”,得到郁达夫等人的好评。(孙俊峰、凯琳主编,《四季诗情:大师笔下的大自然》新星出出版社,2013.06,第150页)

[u]黎烈文(1904-1972.10.31),现代作家,文学翻译家,教授。曾用笔名李维克,林取、达五、达六等。湖南省湘潭人。(《中国文学家辞典》编委会编,《中国文学家辞典·现代第2分册》文化资料供应社,1980.09,第788页)

[v]生卒年1902-1983,日本文艺评论家。日本kotobank在线辞典

冯乃超(1901-1983),笔名冯公越、冯子韬等,广东南海人。创造社后期重要成员。1924年,考入日本东京帝国大学哲学科,后改学美术,开始新诗创作。1926年起在《创造月刊》发表诗歌。1927年回国。1930年与鲁迅等筹建中国左翼作家联盟。1951年在中山大学工作。出版诗集《红纱灯》。(陈希、向卫国编,《中国新诗读本》中山大学出版社,2016.04,第80页)

[x]田端:日本东京都北区的町名。田端文士村纪念馆旨纪念和田端有过关系的,包括芥川龙之介在内的百余位文学家和艺术家。日本kotobank在线辞典田端文士村纪念馆官网

菩提寺:日语里的菩提寺,不是指具体的寺庙名称,而是指家族祖先坟墓所在的寺庙。日本kokobank在线辞典

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。