简介

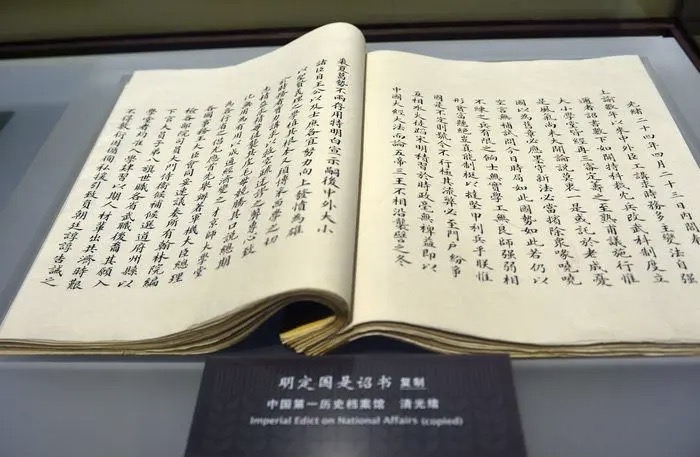

鸦片战争后,中国已逐渐沦为半殖民地半封建的国家;甲午战争的失败,《马关条约》的签订,使国家处于内忧外患之中,维新志士要求变法的呼声日益强烈。清光绪二十四年(1898年)6月11日,光绪颁布《明定国是诏》,宣布变法,任命康有为为参赞新政,谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第为“军机四卿”,并在103天的时间内,陆续颁布谕旨230余条,涉及政治、经济、军事、文化教育等各方面的改革。这些改革措施触犯了顽固派利益,双方为此展开一系列斗争与冲突。同年9月21日,慈禧发动政变,软禁光绪帝,实行“垂帘听政”同时下达懿旨废除新政,搜捕维新志士。9月28日,“戊戌六君子”未经审判于北京菜市口被杀,康有为、梁启超逃亡。除保留京师大学堂外,其余新政措施被全部取消,“百日维新”宣告失败

戊戌政变是晚清政局中的一起重要事件。政变后,以康有为为代表的一部分维新人士转为保皇派;一部分人被革命思潮所影响,投身革命运动中去。同时,要求变法图强、发展资本主义的呼声更高,促成了近代资产阶级知识分子群体的涌现。政变发生后,资产阶级知识分子对改良主义推动社会变革产生失望情绪,越来越多地转向革命,倾向于暴力推翻旧体制,直到1911年爆发辛亥革命,推翻了清王朝。戊戌政变直接导致了戊戌变法的失败、维新志士的被杀戮以及顽固派的重新上台执政。政变以后的朝政更加黑暗,从而加速了清王朝的灭亡。

政变背景

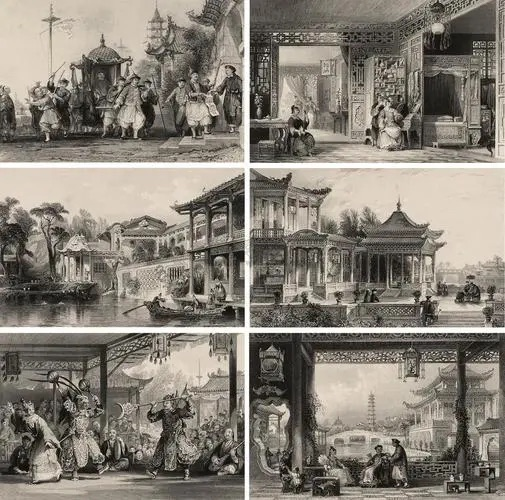

清道光二十年(1840年)鸦片战争战败后,中国跟世界的关系出现根本性改变,西方列强对中国发动了多次侵略战争,逼迫清政府签订了不平等条约。同时,中国在政治、经济、军事等方面面临严重问题,经济不景气,民不聊生;政权不稳固,人民负担沉重,并爆发了太平天国运动等一系列反清暴动和农民起义,社会阶级矛盾日益尖锐,中国处于内忧外患之中,一步步变成了半殖民地半封建的国家。

甲午战争失败

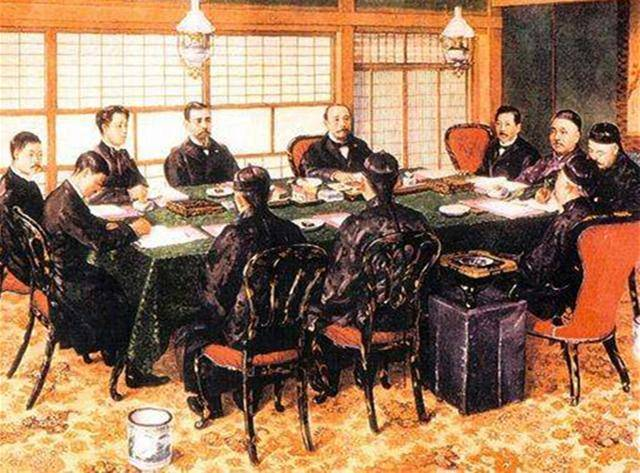

清光绪二十年(1894年)发生了中日甲午战争,北洋水师全军覆没,清政府表现软弱无能,签订了《马关条约》,赔款两亿两白银,并割让台湾、澎湖、辽东半岛给日本;后来日本归还辽东半岛,但需付赎银3000万两,清政府只好以关税担保向西方国家借款。《马关条约》的签订,加重了中国人民的灾难。甲午战争以后,西方国家开始瓜分中国,俄国、德国、法国以武力强占中国租借地,划分势力范围,向中国大量输入资本,控制经济,垄断市场,实质性地瓜分了中国。在这种政治社会背景下,清政府及一众知识分子逐渐觉醒,国人的民族主义情绪被唤醒,认识到中华民族已至危险关头,必须改变以图自强。

公车上书请愿

清光绪二十一年(1895年)4月,日本强迫中国签订《马关条约》的消息传到北京,康有为发动在北京应试的1300多名举人,联名向光绪皇帝上书请愿,条陈严峻形势,提出变法主张,恳请朝廷“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之志”,史称“公车上书”。康有为在“公车上书”中提出的救亡图存四项主张,虽然被都察院拒绝,但内容在社会上产生了一定影响,以“公车上书”为标志,早已存在的资产阶级改良思潮开始发展成为带有一定群众性的政治运动。同年8月,康有为、梁启超等人在北京出版《万国公报》,宣扬变法,并组织强学会;清光绪二十三年(1897年)冬,严复创建《国闻报》,成为宣传变法的重要阵地;翌年,宣传变法的学会、学堂和报馆达300多个,鼓吹宣传维新思想,大造变法图强的舆论。

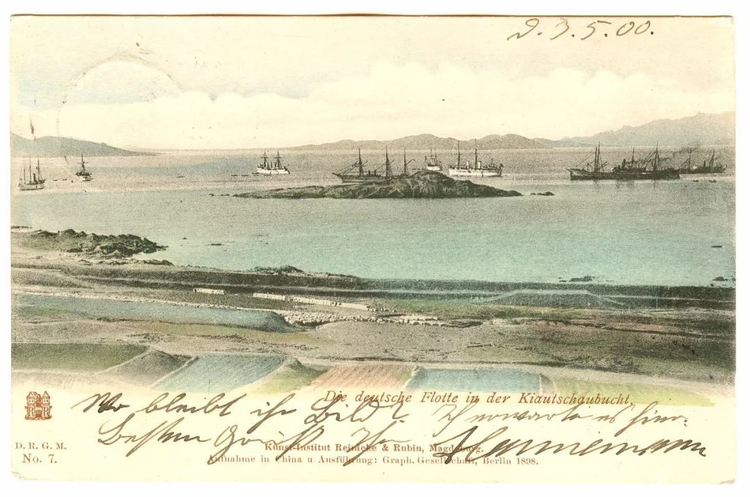

胶州湾事件

清光绪二十三年(1897年)11月,中国发生了德国强占胶州湾(青岛)事件,俄、英、法、日等国家乘机提出侵略要求,激起了中国人民的爱国义愤,维新运动从理论宣传转到政治实践。康有为连续六次向光绪皇帝上书,指出民族危机的严重性,批判固守祖宗遗训,形势迫在眉睫。清光绪二十四年(1898年)2月,康有为再次上书光绪帝,主张效仿俄国、日本的改革,并呈上自己的著作《俄大彼得变政记》《日本变政考》和其它各国改革书籍,提出了全面政治改革的方案,强调维新变法已刻不容缓。他的这番举动和思想主张获得了光绪的赏识,同时也增强了光绪对维新改革的决心。

维新变法

经过甲午战争失败的打击,光绪皇帝已认识到国权丧失殆尽,在朝野变法图强的声势中,逐渐开始萌生维新变法的思想。清光绪二十四年(1898年)6月11日,光绪颁布《明定国是诏》,宣布变法,任命康有为为参赞新政,命谭嗣同由湖广总督护送进京,辅佐新政,另外任用梁启超、杨深秀、杨锐、刘光第、林旭等一批具有变法思想的维新人士。宣布变法第四天,慈禧太后即迫使光绪下旨,免去支持变法的翁同龢协办大学士和户部尚书职务,逐回原籍;并要求新任二品以上大臣须到皇太后面前谢恩,从而牢牢把握官员任免权;同时任命慈禧的亲信荣禄代理直隶总督兼北洋大臣,执掌大权。之后又相继派亲信崇礼、怀塔布和刚毅等人分管军事。这些措施涉及人事和军事等要害部门,为顽固派发动政变作好了准备。

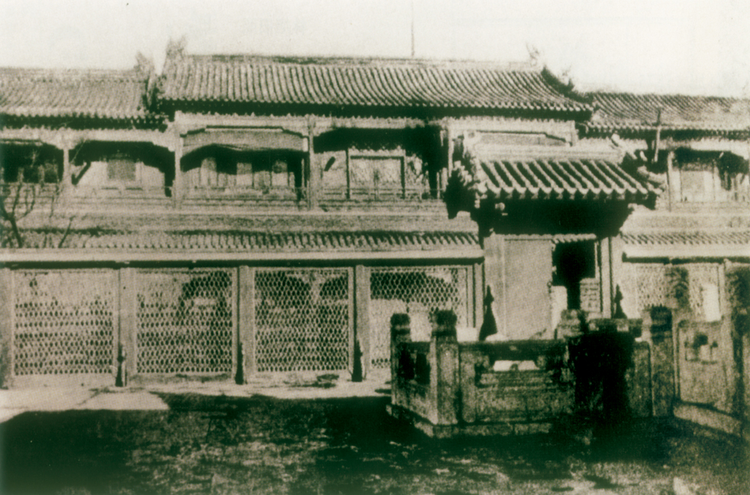

6月16日,光绪召见康有为、谭嗣同等人,商讨变法步骤;之后任命康有为在总理衙门章京上行走,并特许专折奏事;封梁启超为六品卿衔。为了缓解变法压力,维新派提出了保留旧官旧衙门,提拔新官增设新衙门的主张。光绪据此陆续颁布谕旨230余条,涉及政治、经济、军事、文化教育等各方面的改革,主要内容包括:改革政府机构、兴办商业体系、开办新式学堂、开放言论、废除科举制度、取消政府内部无用官职等等。维新变法代表了新兴资产阶级的利益,引起社会上守旧势力的不满和抵制,触动了士人、官僚和乡绅的利益,在变法时期,双方为此展开了一系列斗争甚至冲突。

维新变法的主要内容类别 | 主要改革内容 |

政治方面 | 删改衙门则例,裁汰冗员,取消重叠闲散的机构;准许“旗人”自谋生计;准许百姓向朝廷上书言事 |

经济方面 | 设立京师农工商总局,保护农工商业;切实开垦荒地,提倡开办实业,奖励新发明、新创造;设立京师铁路、矿产总局,修筑铁路,开采矿产;设立全国邮政局,裁撤驿站;改革财政,编制国家财政预算 |

文教方面 | 改革科举制度,废除八股文考试,改试策论;书院及祠庙一律改建学校,筹办京师大学堂;设立译书局,翻译外国新书;允许自由创立报馆、学会;推广出国留学、游历 |

军事方面 | 训练海陆军,陆军改练洋操,裁减旧军,力行保甲;京师筹设工厂和武备大学堂,培养军事人才 |

以上资料来源: |

政变过程

强推新政

清光绪二十四年(1898年)9月,维新派与守旧派的斗争愈发激烈。面对顽固势力的反扑,光绪帝决心顶着压力推行新政,试图通过壮大自己的力量,与慈禧等保守派对抗。他频频召见康有为、谭嗣同、黄遵宪等维新派人士,共商变法大计;9月4日,光绪下令将礼部尚书怀塔布、许应睽等阻挠变法的六名官员全部革职,从而打击顽固派官僚;次日即着手提拔维新派官员,为谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第著赏加四品卿衔,在军机处帮助处理变法事务,史称“军机四卿”。9月7日,光绪帝再次将阻碍新政的李鸿章、敬信逐出总理衙门,众多官员皆至慈禧面前告状,恭请太后“临朝训政”。此时慈禧与荣禄密谋更甚,调聂士成军队移驻天津,董福祥军队移驻北京城郊,发动政变的意图愈发明显。

政变前夜

慈禧与光绪帝针锋相对的直接对垒,使得两派的斗争加剧升级,日趋公开化。清光绪二十四年(1898年)9月14日,光绪赴颐和园面见慈禧,试图说服她同意重开懋勤殿,设立变法新机构,当即引发慈禧不满。光绪自知事态有变,连下三道谕诏,曰:“今朕位且不保,汝康有为、杨锐、林旭、谭嗣同、刘光第,可妥速密筹,设法相救。”并让杨旭、林旭交康有为,命其速去上海督办官报。康有为召集梁启超、谭嗣同、康广仁等人在南海会馆研究对策,手捧密诏,相对痛哭。9月16日,光绪召见统率陆军的直隶按察使袁世凯,升他为侍郎,嘱咐他专办练兵之事。隔日,谭嗣同冒险夜访袁世凯,透露慈禧欲废黜光绪帝的计划,希望以其掌控的陆军杀荣禄、救光绪。袁世凯假意“愿竭死力以补救”,并表示“诛荣禄如杀一狗耳”,谭嗣同满意而归。9月20日,光绪再次召见袁世凯;当日晚,袁世凯回到天津即向荣禄泄密;荣禄赶赴北京向慈禧告发。

发动政变

清光绪二十四年(1898年)9月21日,慈禧发动政变,软禁光绪帝于中南海瀛台,并以光绪的名义吁请太后“训政”,再次“垂帘听政”;同时下达懿旨废除新政,命步军统领衙门抓捕康有为,却只捕获康广仁。政变发生后,谭嗣同、杨锐、林旭、杨深秀、刘光第等五人继续开展活动与斗争,或希望新政推行,或留守静观局势变化。谭嗣同听到政变消息后,争取美、英、日等国公使援助,设法保护光绪帝;并与侠士大刀王五商谋营救光绪未果。友人劝其东渡日本避难,谭嗣同曰:“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也,有之请从嗣同始。”9月24日,谭嗣同等五人被捕入狱。

政变结果

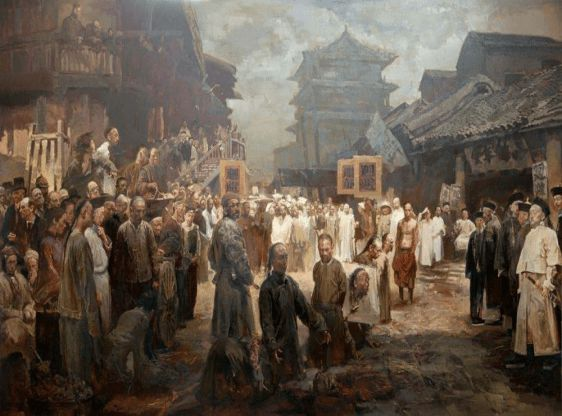

慈禧等顽固派成功政变后,对维新派人士及支持、同情维新的官员进行清洗、搜捕。为担心外国干涉,清光绪二十四年(1898年)9月28日,谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第、康广仁、杨深秀六名维新志士未经审判即于北京菜市口被杀,史称“戊戌六君子”。康有为在政变前一天离开北京到天津,乘英国轮船到上海,并在英国领事馆的帮助下前往香港;梁启超则在日本人的掩护下化妆出京,由天津逃亡日本。从6月11日至9月21日,新政历时103天,除保留京师大学堂外,其余新政措施被全部取消,如:重新禁止士民上书,废官报局,查封全国报馆,禁止集合结社,新政所裁减的闲散衙门予以恢复,恢复武试和八股取士的文试制度等。至此,“戊戌变法”宣告失败,史称“百日维新”。

政变原因分析

戊戌政变是对维新变法彻底的反对与打击。在半殖民地半封建的中国,以慈禧为代表的封建势力虽然腐朽,却仍强大,维新人士把改革的希望寄托在没有实权、且政治态度跟他们并不完全一致的光绪帝身上,靠脆弱的“皇权”实行自上而下的改良,加之改革内容过于激进,加剧了满汉冲突,注定会引起顽固势力的反扑,政变的发生具有历史的必然性。

满汉冲突加剧

戊戌变法是清王朝自上而下进行的一场改革运动,以慈禧为代表的满州贵族曾对此采取接纳态度。满州贵族是清王朝的统治者,他们默许、支持的改革,必须以不损害其既得利益为前提,任何改革都不能无视满州作为统治民族的事实,否则会招致争斗与反抗。维新派恰恰把满族贵州的腐朽统治作为国力衰败的主要原因,欲从根基上摒除,因此彻底动摇了慈禧等统治阶支持变法的决心,造成满汉冲突愈演愈烈。

顽固势力强大

维新派对清政府高层权力斗争的态势缺乏清醒认识,连直接参与变法的谭嗣同在政变前七天才确信“光绪帝无权、慈禧实权在握”的事实。此外,在满汉斗争加剧的背景下,维新改革同上层权力斗争搅混一起,却很难争取清王朝当权人物的支持,引起慈禧越来越大的猜忌,最终导致政变的发生。

维新变法激进

维新变法把复杂、敏感、高难的政治体制改革作为优先内容大力推进,触动了上层统治集团的利益。新政的推行,伤及以慈禧为代表的封建顽固势力,遭到他们的仇恨和反对,其中抵触面最大的是合并衙门裁汰冗员,因后续保障措施不济,短期内大批京官失业,形成社会上骚动与震荡,为改革树立了大批敌人。康有为等人提出的断发、易服、改元,以及裁绿营、放旗兵、君民合治、满汉不分等建议,也将矛头直接对准满州贵族,企图从根本上剥夺满州人的特权,为满州统治划上句号,引起顽固势力的恐慌与反对,事实上也超出了慈禧等统治阶级的承受力。

影响与后续

政变影响

戊戌政变是在中华民族遭受帝国主义侵略和清王朝封建腐朽统治的情势下,顽固派对维新变法的镇压。政变发生后,要求变法图强,发展资本主义的呼声更高,促成了近代资产阶级知识分子群体的涌现。维新志士积极宣扬西学,著书立说,使处在封建闭塞氛围中的人民觉醒,民权、民生等进步资产阶级民主思想在中国得到了广泛传播,“祖宗之法不可变”的旧观念被逐步破除,推动了中国近代史上首次思想解放运动。政变发生后,资产阶级知识分子对改良主义推动社会变革产生失望情绪,越来越多地转向了革命,倾向于暴力推翻旧体制。此后义和团运动席卷中国,自1903年开始,革命派逐步占据主体地位,接连发动数起暴动,直到1911年辛亥革命推翻了清王朝。

武装勤王失败

戊戌政变后,慈禧囚禁了光绪帝。以唐才常为首的维新派激进人士决心利用武装运动,拥护光绪复辟,重新推行维新变法。他在康有为的指使下,成立自立会,争取清军下级官兵组建自立军,于清光绪二十六年(1900年)8月发动武装起义。这是维新派的最后一博,同样遭遇失败,唐才常被湖广总督张之洞杀害。自立军起义失败的事实表明,救国必须推翻腐朽的清政府;此后很多维新人士调整自己的政治立场,摒弃维新旧思想,加入到革命队伍中去。

保皇运动开展

戊戌政变后,康有为逃往日本。他拒绝孙中山领导的革命党合作邀请,继续宣传维新思想。清光绪二十五年(1899年)7月,康有为在加拿大成立保皇会,组织开展大规模的宣传活动,在海外有很大的政治影响力。他攻击革命派和民主革命思想,美化和颂扬光绪帝,鼓吹君主立宪,挑起与革命派的论战,甚至在辛亥革命后,仍然主持成立孔教会,主张把孔教定为国教,决心为清王朝效忠到底。梁启超在流亡日本初期,一度与革命派接近,深受革命思潮影响,倾向参加革命;他试图与孙中山等革命人士联合立会,后来在康有为的坚决反对下,未能成功。尽管如此,革命已成为时代潮流,一些爱国者包括保皇会会员勇敢地加入了革命阵营。但是,梁启超仍在改良与立宪之间摇摆不定,继续追随康有为的改良立场。清光绪二十四年(1898年),他在日本横滨创办《清议报》,攻击清政府和慈禧专制;此后又开办《新民丛报》,为改良活动摇旗呐喊。清光绪二十九年(1903年),梁启超游历欧洲返回后,最终放弃革命建立共和的主张,向革命提出挑战,维护保皇派的思想,成为完全的反革命派。

清政府的“新政”

慈禧在戊戌政变中镇压了维新派,剥夺光绪帝的一切权力,但是在三年后,迫于内忧外患,主动开展维新、推行新政。清光绪二十七年(1901年),慈禧在西安颁布维新措施,包括改革总理衙门、练兵筹饷、奖励实业、保护外资、废除科举等。这些维新措施,是在义和团运动和资产阶级领导的武装起义被镇压后的“自救”措施,目的是强化清朝封建统治,缓和社会危机,本质上仍然是彻底的投降帝国主义,对内镇压人民的反抗。

历史评价

历史学家戴逸在《千秋功过论戊戌》一文中评价道:“戊戌变法的主要贡献是在政治上、经济上、文化教育上动摇和局部改变了传统的封建制度,人们尝试着要建立一个独立、繁荣、富强的近代中国。”

中国近代史研究学者房德邻在《戊戌政变史实考辩》中评论说:“戊戌政变是晚清政局中的一起重要事件。政变以后,封建顽固派完全掌握了中央政权,朝政愈加黑暗,从而加速了清王朝的灭亡。”

清史研究学者孔祥吉在著作《戊戌维新运动新探》中指出:“戊戌政变是晚清历史上一起重大的政治事件,是慈禧、荣禄等封建顽固派精心策划的一个阴谋。这一事件的结果,导致了戊戌变法的失败、维新志士的被杀戮以及顽固派的重新上台执政。”

历史学家茅家琦在《戊戌政变与中国传统政治文化》中评论道:“戊戌政变从表面层次看,是一场革新与反革新的政治斗争,但是,它的核心问题,正如一位著名学者所说,是‘一场争夺权力的斗争’,光绪皇帝积极推动革新对宫廷权力斗争起了激化作用。”

相关作品

著作史料

出版时间 | 著作名称 | 出版社 | 作 者 |

1934年 | 戊戌政变 | 开明书店 | 张同光 |

1937年 | 戊戌政变记 第2版 | 中华书局 | 梁启超 |

1939年 | 戊戌政变时反变法人物之政治思想 | 燕京大学哈佛燕京学社 | 陈锹 |

1944年 | 戊戌政变史话 | 新民印书馆 | (日)村上知行 |

1955年 | 戊戌变法史论 | 群联出版社 | 汤志钧 |

1957年 | 戊戌变法 | 上海人民出版社 | 翦伯赞等 |

1958年 | 戊戌变法档案史料 | 中华书局 | 国家档案局明清档案馆 |

1984年 | 康有为与戊戌变法 | 中华书局 | 汤志钧 |

1986年 | 戊戌变法 | 巴蜀书社 | 李文海,孔祥吉 |

2001年 | 戊戌变法史述论稿 | 清华大学出版社 | 蔡乐苏,张勇 |

2001年 | 北京戊戌变法史 | 北京燕山出版社 | 刘高 |

2005年 | 戊戌变法史事考 | 生活·读书·新知三联书店 | 茅海建 |

2007年 | 戊戌变法史研究 | 上海书店出版社 | 黄彰健 |

2012年 | 戊戌政变的台前幕后 | 江苏人民出版社 | 马勇 |

影视作品

注释

[a]鸦片战争:1840年至1842年英国对中国发动的侵略战争,是中国近代屈辱史的开端

[b]甲午战争,是指19世纪末中国军民抗击日本侵略的战争。按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争

[c]强学会:又称译书局、强学书局、强学局,1895年底由康有为创建,是资产阶级维新派组织成立的政治团体

[d]严复(1854—1921),原名宗光,字又陵,后改名复,字几道,福建侯官县人,中国近代启蒙思想家,新法家,翻译家

[e]唐才常(1867-1900),中国晚清维新志士,湖南浏阳人,成立自立会,发动武装勤王,失败后被杀害

[f]张之洞(1837-1909),曾任湖广总督,中国晚清重臣,后期洋务派代表人物

[g]戴逸:1926年9月生,历史学家,中国人民大学清史研究所名誉所长、国家清史编撰委员会主任、北京文史研究馆馆长

[h]房德邻:北京大学历史系中国近代史教研室教授,从事中国近代政治史、中国近代思想文化史、戊戌变法史、清末民初政治史研究

[i]孔祥吉(1943年8月13日—2021年5月9日),山西洪洞县人,中国人民大学清史研究所兼职教授,从事晚清政治史研究,对戊戌变法的研究做出了突出贡献

[j]茅家琦:1927年生,江苏镇江人,国际知名历史学家,南京大学终生成就奖获得者,南京大学人文社会科学荣誉资深教授