简介

眼镜蛇属下不同物种体色花纹差异巨大,但仍存在一些共同生物学特征,如它们体型较大,体长多为0.7~2.5米不等,其头部呈椭圆形,眼中等大小,上颌骨较短,前端有沟牙,沟牙中空可用来注射毒液,无颊鳞。它们是严格的肉食动物,通常只捕食自己猎杀的猎物,如啮齿动物、两栖动物、鸟类、鸟蛋等。其属下部分种类,如森林眼镜蛇的平均寿命约20年。

截至2023年,眼镜蛇属下有31种被IUCN收录,其中2种为濒危(EN)等级,3种为易危(VU)等级;舟山眼镜蛇和孟加拉眼镜蛇(野外种群)被列入中国《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。眼镜蛇属动物毒液是药物的潜在来源,如止痛药等,除此之外其还可进行蛋白质研究并研制抗蛇毒血清。在古埃及文化中,眼镜蛇是极为重要的图腾形象;在印度教中,操耍眼镜蛇是庆祝“蛇节”的仪式之一;此外,眼镜蛇也被用于命名一些军事装备。

命名与分类

1758年,瑞典生物学家林奈(Linnaeus)最先命名了印度眼镜蛇(Naja naja),命名依据是印度学者塞巴(Seba)所绘制的图画,但当时并未提出眼镜蛇属的命名。

到1768年,奥地利动物学家劳伦蒂(Laurenti)首次提出并描述了眼镜蛇属。截至2017年,国际综合分类学信息系统(ITIS)表明眼镜蛇属共有29个已确认种和7个已确认亚种。而在2017年以后,全球生物物种名录(COL)又将另外4种蛇类划分到该属下,包括Naja guineensis、Naja nana、Naja peroescobari、Naja savannula。

另外,2022年研究人员根据分子生物学及蛇类α-蛇毒毒素的研究,将一种新的眼镜蛇从孟加拉眼镜蛇(Naja kaouthia)中独立出来,并命名为西南眼镜蛇(亦称“伏羲眼镜蛇”,Naja fuxi),但截至2023年该物种尚未被国际主流分类标准收录。下表将ITIS收录的眼镜蛇予以陈述:

中文名 | 学名 | 中文名 | 学名 |

印度眼镜蛇 | Naja naja | 黄金眼镜蛇 | Naja nivea |

环眼镜蛇 | Naja annulata | 安谢塔眼镜蛇 | Naja anchietae |

异眼镜蛇 | Naja multifasciata | 带状眼镜蛇 | Naja annulifera |

斑马射毒眼镜蛇 | Naja nigricincta | 阿拉比卡眼镜蛇 | Naja arabica |

舟山眼镜蛇(又名“中华眼镜蛇”) | Naja atra | 阿什射毒眼镜蛇 | Naja ashei |

孟加拉眼镜蛇 | Naja kaouthia | 刚果水眼镜蛇 | Naja christyi |

缅甸眼镜蛇 | Naja mandalayensis | 埃及眼镜蛇 | Naja haje |

中亚眼镜蛇 | Naja oxiana | 卡提亚眼镜蛇 | Naja katiensis |

菲律宾眼镜蛇 | Naja philippinensis | 森林眼镜蛇 | Naja melanoleuca |

安达曼眼镜蛇 | Naja sagittifera | 莫桑比克射毒眼镜蛇 | Naja mossambica |

萨马眼镜蛇 | Naja samarensis | 黑颈眼镜蛇 | Naja nigricollis |

泰国眼镜蛇 | Naja siamensis | 努比亚射毒眼镜蛇 | Naja nubiae |

南洋眼镜蛇 | Naja sputatrix | 红射毒眼镜蛇 | Naja pallida |

苏门答腊眼镜蛇 | Naja sumatrana | 彼得斯眼镜蛇 | Naja samarensis |

圣多美岛森林眼镜蛇 | Naja peroescobari | | |

形态特征

眼镜蛇属下不同物种体色花纹差异巨大,例如舟山眼镜蛇(Naja atra)的镜布由各种似眼镜状的白色斑纹,体尾背部有窄的黄白色横纹;而孟加拉眼镜蛇(Naja kaouthia)颈背斑呈同心圆形,体尾背部的黄色横纹随个体生长大多不显或仅见其前后残留的黑色横纹;黄金眼镜蛇(Naja nivea)则是通身呈金黄色至红棕色,或带有红棕色斑点;红射毒眼镜蛇则通身呈砖红色或红橙色,也因此而得名,脖子和喉咙周围有一条粗且黑的色带。

虽体色差异大,但仍有许多共同的生物学特征。眼镜蛇属动物体型大,体长多为0.7~2.5米不等。红射毒眼镜蛇(Naja pallida)是眼镜蛇属中的小型物种,体长为70~150厘米;印度眼镜蛇(Naja naja)和森林眼镜蛇(Naja melanoleuca)是眼镜蛇属中的大型物种,体长为140~250厘米,最长可达270厘米。

眼镜蛇属动物头部呈椭圆形,眼中等大小,瞳孔呈圆形,上颌骨较短,前缘超过颚骨,前端有沟牙,沟牙中空可用来注射毒液,沟牙之后往往有一至数枚细牙,无颊鳞。

分布栖息

分布范围

世界分布

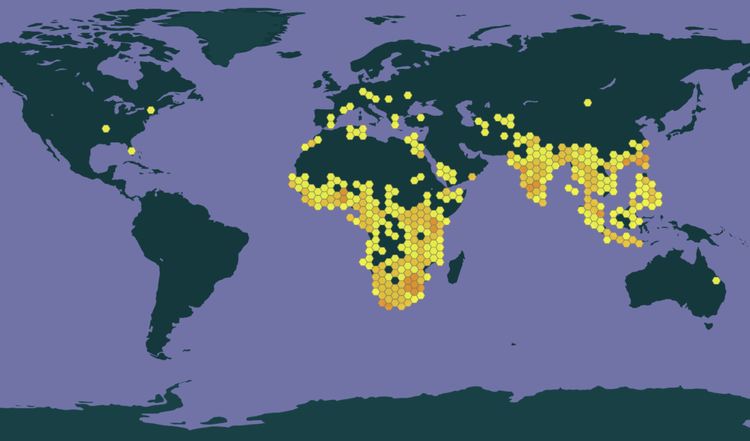

眼镜蛇属动物广泛分布于亚洲和非洲的温、热带和沙漠地区及东南亚岛屿。但该属下的不同种类分布范围存在一定的区域性,如印度眼镜蛇主要巴基斯坦、印度等国;舟山眼镜蛇主要分布于中国、老挝、越南;红射毒眼镜蛇主要分布于东非地区;森林眼镜蛇主要分布于撒哈拉以南非洲的大部分地区等。

中国分布

眼镜蛇属动物主要分布于中国南部地区,如四川、云南、广西、广东等。中国只有舟山眼镜蛇、西南眼镜蛇(Naja fuxi)和孟加拉眼镜蛇分布,其中舟山眼镜蛇分布于长江以南地区,孟加拉眼镜蛇和西南眼镜蛇仅分布于四川、云南。

栖息环境

不同种类眼镜蛇属动物的栖息环境有一定的差异性,如印度眼镜蛇常在出现在野生森林和耕地;孟加拉眼镜蛇常出现在海拔1000米以下的自然环境和人为改造环境,除此之外它还喜欢与水相关的栖息地,如稻田、沼泽和红树林,但也可以在草原、灌木丛和森林中找到;森林眼镜蛇是唯一生活在高海拔森林中的非洲眼镜蛇,栖息在0~2800米的海拔范围内,其适应性很强,还经常出现在水边和人类社区周围。

生活习性

觅食习性

眼镜蛇属动物是严格的肉食动物,通常只捕食自己猎杀的猎物,如啮齿动物、两栖动物、鸟类、鸟蛋等。其主要利用视觉刺激来发现猎物:如果猎物在附近但在视线之外,它们可以通过热信号和化学信号来感知猎物大致方位,并通过轻弹舌头感知化学信号。之后攻击并抓住猎物,直到猎物死亡,最后将猎物整个吞下。

不同物种的眼镜蛇属动物在捕猎时会有一些特有的行为:红射毒眼镜蛇在攻击猎物之前会表现出不稳定、疯狂的动作来迷惑猎物,以起到震慑猎物,使其无法动弹的作用。攻击前它们还有可能从沟牙中精准射出毒液,有效攻击2.5米之外的猎物目标,平均打击距离范围约为4.5厘米,如果猎物逃脱,红射毒眼镜蛇还可以利用注射毒液后猎物身上残留的化学感应信号来跟踪它们;印度眼镜蛇有时会为寻找啮齿动物猎物而进入建筑物;森林眼镜蛇则在幼年期主要以无尾蝌蚪和小蝌蚪为食,成年后对青蛙表现出一定的偏好,分布于非洲西部的森林眼镜蛇还被发现捕食弹涂鱼(Periophthalmus barbarus)。

防御行为

部分眼镜蛇属动物存在一些潜在天敌,如对于森林眼镜蛇来说,最致命的是猫鼬属动物(Herpestes),因为它们对蛇毒免疫,森林眼镜蛇的分布范围内有很多猫鼬属动物,如冈比亚猫鼬(Mungos gambianus)、埃及猫鼬(Herpestes ichneumon)和白尾猫鼬(Ichneumia albicauda)等;除此之外,森林眼镜蛇还有可能成为其他蛇类的猎物,例如黑曼巴蛇(Dendroaspis polylepis)。而对于黄金眼镜蛇而言,天敌主要是各种猛禽包括蛇鹫(Sagittarius serpentarius)、短趾雕(Falco gallicus)等。

当受到威胁时,不同种类的眼镜蛇属动物可能会有不同的反应:印度眼镜蛇会采取其特有的姿势,抬起身体前三分之一,拉长其长而灵活的颈部肋骨和松弛的皮肤,形成头冠,头冠上有其独特的类似眼睛形状的图案;森林眼镜蛇也会拉长颈部肋骨和松弛的皮肤,形成头冠,将身体前部抬离地面,以震慑对方,它们的攻击速度非常快,攻击距离也很远,如果它们在这些防御姿势之后感到进一步受到威胁,就会发起进攻,因此,森林眼镜蛇被认为是非洲最危险的蛇之一;红射毒眼镜蛇在受到威胁时则会表现出更高的舌头弹动频率并发出嘶嘶声。

感觉特点

包括眼镜蛇属动物在内的蛇类都不具有外耳结构,但该属的部分种类能够通过脊神经感受声波震动,如森林眼镜蛇能够检测到50~1000赫兹的振动。当它们在地面上时,声波会通过脊神经传播到下颌肌肉,然后传输到方骨,最后镫骨会将振动传递到内耳。

生长繁殖

求偶交配

眼镜蛇属动物是卵生动物,繁殖方式为“一夫多妻制”,雄性和雌性都可以与多个配偶配对。繁殖季节从秋季末到初夏不等:森林眼镜蛇的繁殖季节从十月延续到到次年二月;红射毒眼镜蛇繁殖季节则从春季延续至初夏,这也许和温度和冬眠期有关。

眼镜蛇属动物交配时的主导权因物种不同而有所差别:如红射毒眼镜蛇交配时主要由雌性主动选择雄性,首先雄性和雌性必须彼此距离足够近,才能感知这些蛇释放的脂蛋白卵黄素信息素,之后雄性会感觉到雌性预先释放的信息素,并沿着这些信息素的踪迹找到它们的来源,雄性会用鼻子和舌头来感知和追踪这些信息素,一旦雄性找到了可行的伴侣,它们就会表演舞蹈,开始抬起或低下头,左右摇头,轻弹舌头,追逐雌性,之后雄性和雌性会将身体纠缠在一起,性交可能会持续数小时至数天以使卵子受精。

而森林眼镜蛇交配时则主要由雄性性主动选择雌性,雄性总是会先发起求爱,当雌性解开身体时,雄性会向它靠近,同时舌头轻弹并摇头,然后雄性会将其泄殖腔与雌性的泄殖腔对齐,并前后移动尾巴,直到雌性接受为止,此时雌性会抬起尾巴以允许雄性交配,交配过程可能需要一个多小时,两性都会周期性地摇头。

产卵

眼镜蛇属动物产卵数量通常在2~30枚不等,不同物种的眼镜蛇产卵数量也有所差别:如印度眼镜蛇通常会产12~20个卵在空心树中或土中;森林眼镜蛇则通常会产15~26个卵;红射毒眼镜蛇产卵数量通常为2~16枚。

护卵

并不是所有眼镜蛇属动物都有护卵行为,如印度眼镜蛇雌性就会在整个孵化期间进行护卵,直到大约50天后幼蛇孵化;雌性森林眼镜蛇也会盘绕并保护它们的卵,直到幼蛇孵化;但红射毒眼镜蛇雌性在产下卵后保护卵的情况并不常见。

幼体生长

大多数眼镜蛇属动物在孵化后便已独立,无需雌雄亲蛇照顾,因为当它们从卵中挣脱出来时就已然具备了展开它们的头冠恐吓敌人并进行攻击的能力。该属下部分种类,如森林眼镜蛇平均寿命约为20年,其圈养个体的寿命范围是15~30年。

人工养殖

截至2022年,眼镜蛇属动物的人工养殖已形成规模,采毒、保存、加工技术也已完全成熟。在眼镜蛇幼蛇养殖技术、饲料配制、养殖与野生营养成分对比等方面已开展了广泛的研究。

在养殖过程中去除眼镜蛇属动物毒腺能够降低毒蛇人工养殖的危险性,去除毒腺方法为:由执业兽医师将蛇头固定于工作台顶角,用专用手术切刀,从毒囊末端剖开至毒牙根部位置,将切口上下两端皮和毒囊分离,用手术镊夹住导管,将导管剪断,夹住毒囊首端,用手术剪将毒囊和筋膜分离。在分离过程中不能将毒囊和毒腺损坏,最后将毒囊尾端剪断,将毒囊完整取出,完成毒腺摘除。去毒腺5天后开始喂食。

物种保护

物种现状

截至2023年,根据《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》统计,除苏门答腊眼镜蛇的数量呈现上升趋势外,其余物种多数呈下降或者稳定的趋势,部分物种的种群数量相关统计数据较缺乏。属下部分物种略有介绍:以舟山眼镜蛇为例,该物种在1990~2011年间物种种群数量下降约30%~50%,但仍是一个较常见的物种。

致危因素

眼镜蛇属动物面临的主要威胁是栖息地的减少和改变。随着人口的增加,森林砍伐、城市地区和农业用地的扩张以及自然资源的过度开发,眼镜蛇属动物的自然栖息地正在发生不可逆转的变化,在人口密集的地区,这种变化无疑更大,亚洲拥有世界50%左右的人口,南亚和东南亚的人口密度和增长率是世界最高的,而这部分地区与眼镜蛇属动物分布范围又恰好重合,因此它们的栖息地正在飞速减少和改变。此外,中国、南亚和东南亚人民广泛使用蛇作为食物和传统药物,这导致传统医药、食品和眼镜蛇制品的消费者增多,眼镜蛇属动物因此被滥杀,从而导致种群数量下降。

保护级别

2023年,11种眼镜蛇被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》CITES附录II中:分别为舟山眼镜蛇、孟加拉眼镜蛇、缅甸眼镜蛇、印度眼镜蛇、中亚眼镜蛇、菲律宾眼镜蛇、安达曼眼镜蛇、萨马眼镜蛇、泰国眼镜蛇、南洋眼镜蛇、苏门答腊眼镜蛇。

截至2023年,该属下有31个物种被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》,2个物种为濒危(EN):安达曼眼镜蛇、圣多美岛森林眼镜蛇;3个物种为易危(VU),分别是泰国眼镜蛇、舟山眼镜蛇和缅甸眼镜蛇;2个物种为近危(NT),分别是中亚眼镜蛇和菲律宾眼镜蛇;24个物种为无危(LC)。

2023年,舟山眼镜蛇和孟加拉眼镜蛇(仅限野外种群)被列入中国《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。

保护措施

1972年,印度提出《野生动物(保护)法》对印度眼镜蛇进行保护。

眼镜蛇属动物被观察到存在于多个自然保护区中,如肯尼亚察沃国家公园、坦桑尼亚姆科马齐禁猎区、埃塞俄比亚的阿瓦什和内赫萨尔国家公园等。

由于很大一部分蛇咬伤事件都是由眼镜蛇属动物引起的,因此当地人对它们表现出根深蒂固、长期存在的偏见,这对制定适当的保护策略是具有挑战性的。

2020年,中国国家林业和草原局发布关于禁食野生动物分类管理范围相关规定,规定针对中国分部的眼镜蛇属动物提出,禁止以食用为目的的养殖活动,允许用于药用、展示、科研等非食用性目的的养殖。

主要价值

眼镜蛇属动物毒液是药物的潜在来源,包括抗癌药物、止痛药,除此之外还可进行蛋白质研究并研制抗蛇毒血清;森林眼镜蛇则有助于控制啮齿动物和其他小型哺乳动物的数量;红射毒眼镜蛇的鳞片具有独特的颜色,可用于纺织品。

危害

危害特点

眼镜蛇属动物的毒性很强,被它咬伤可能会致命,每年都有许多人因眼镜蛇咬伤而失去生命。毒腺是眼镜蛇属动物共有的腺体,其内储存着毒液,毒液是它们攻击或自卫时的武器,且排出的毒液还对食物有预消化作用。眼镜蛇属动物毒液属混合型毒素,既有神经毒,又有血液毒,其毒性极大,对心血管、肌肉、细胞、肾等均有毒性作用。

中毒症状

被眼镜蛇属动物咬伤后中毒反应与典型的神经毒性综合征有关:其特征是弛缓性麻痹,首先表现为双侧眼睑下垂和眼外肌麻痹,有时还会观察到瞳孔放大,偶尔会观察到嗜睡的症状,但蛇毒毒素不被认为可以穿过血脑屏障,因此这一发现很难解释。麻痹会影响到下脑神经支配的肌肉,以及颈屈肌、延髓肌、呼吸肌、躯干肌和四肢肌。其他症状包括口咽部分泌物积聚、呕吐反射消失、呼吸困难、通气能力下降、腹式呼吸反常,这些都是即将发生呼吸麻痹的不祥征兆。使用乙酰胆碱酯酶抑制剂或特定抗蛇毒血清治疗后,麻痹症状可能会有所缓解;局部症状包括无痛至中度疼痛、感觉异常和局部肿胀,但无水泡或坏死。

若出现变异综合征,就会伴随严重的局部中毒、立即放射痛和迅速扩大的压痛肿胀、起泡、体表出现片状斑、软组织坏死)和继发感染;有可能还会出现局部淋巴结肿大、严重腹痛(类似于肾绞痛或胆绞痛,且强度逐渐增强,剧痛从被咬的肢体向上蔓延)、低钠血症、自发性出血和凝血障碍等。

若蛇毒不慎入眼则会导致眼炎、伴有剧烈疼痛的化学结膜炎、流泪、眼睑肿胀、角膜溃疡、继发感染的风险等,甚至导致永久性失明。

中毒事件

因眼镜蛇属动物蛇毒导致的中毒事件屡见不鲜。如2014年在中国广东省佛山市,一名厨师在准备用眼镜蛇肉做汤时,被他20分钟前砍下头部的一条眼镜蛇咬伤中毒而死。2017年2月,印度当地一名青年在深林中营救了一条眼镜蛇,尝试亲吻蛇头并试图与其拍照,手中的眼镜蛇突然咬向其胸部,被送往医院后连续五天救治无效,最终因中蛇毒身亡。2018年5月,中国浙江省东阳市一名女士将买来眼镜蛇蛇胆生吞服下,而后因中毒导致心脏毒性,出现晕厥休克。

急救措施

如果一旦遭遇包括眼镜蛇属动物在内的蛇类咬伤后,建议立即结扎伤口上方,阻止静脉血回流,减少毒液的扩散,结扎要在咬伤后1~3分钟内完成。结扎应遵循咬伤手指,要扎伤指根部;咬伤小腿,要扎膝关节上方;咬伤前臂,应扎在肘关节上方。要注意每隔15分钟放松1-2分钟,以免肢体因血循环受阻而坏死。在结扎以后,要用肥皂水、冷茶水或清水反复冲洗伤口及周围皮肤,有条件时可用双氧水等溶液冲洗,切不可用酒精或酒冲洗伤口。

冲洗后进行扩创排毒,最简单的方法是用口吸吮伤口,边吸边吐,再用清水漱口,但要注意,吸吮者的口腔黏膜必须无破损、无溃疡,牙齿无病患,否则易中毒。毒液吸完后,伤口处要用消毒纱布覆盖,进行湿润,有利于毒液继续流出。谨记及时拨打120急救,说清楚自己所处的位置及咬伤自己的毒蛇样貌。

相关文化

在古埃及文化中,眼镜蛇是极为重要的图腾形象,据考证许多法老的头像上都有眼镜蛇头部的饰物,一些神明本身也存在眼镜蛇的形象。在印度教中,“蛇节”(Nag-Panchami)是一个传统节日,在印度教习俗里,人们相信蛇能够带来好运。在印度北部城市阿姆利的一座印度教神庙中,当地人会将眼镜蛇浸入牛奶中作为蛇节的重要仪式。

此外,眼镜蛇也是许多动漫创作中较受欢迎的蛇类形象。在军事方面,许多军用攻击直升机都以眼镜蛇命名,如美国制造的AH-1眼镜蛇直升机,另外亦有眼镜蛇装甲车等。