简介

2016年12月28日,深中通道正式开工。2018年9月6日,深中通道桥梁工程建设进入全面实施阶段。2022年6月28日,中山大桥完成合龙。2023年4月28日,伶仃洋大桥合龙,标志着桥梁工程实现全线合龙。6月11日,长约6.8公里的深中通道海底隧道成功合龙。7月,深中通道东人工岛主体结构施工完成,中国首个高速公路“海底互通立交”主体正式成形。11月1日,深中通道伶仃洋大桥开始钢桥面铺装。11月28日,广东交通集团发布消息,深中通道主线贯通。

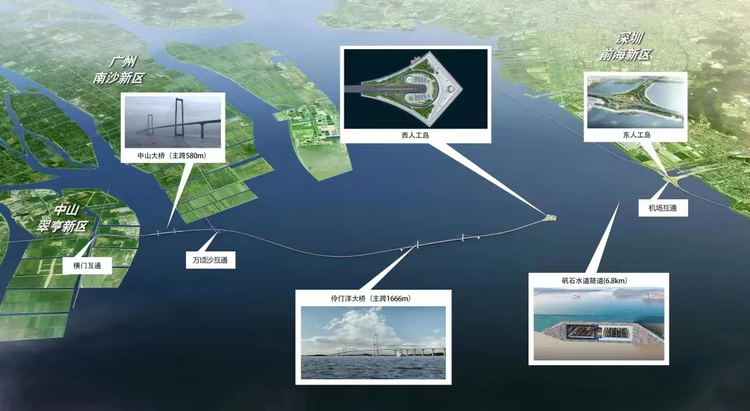

深中通道东起中国广东省深圳市,向西跨越珠江口,通过6.8公里的特长海底隧道,经西人工岛上穿出海面,与主跨1666米的伶仃洋大桥相连,跨越广州港航道,最后在中国广东省中山市马鞍岛登陆。全长24公里,全线采用双向8车道高速公路标准建设,设计速度为100公里/小时,项目概算总投资约为460亿元,是世界上建设难度最高的跨海集群工程。

深中通道对突破城际交通瓶颈发挥巨大作用,也对珠江三角洲的经济有重大推动作用,同时也对未来自贸区的建设也有巨大的助力作用。

历史沿革

建设背景

区域发展不平衡、不协调一直是制约广东省高质量发展的短板。从珠三角核心区来看,存在着珠江口东岸强、西岸弱的不协调问题,影响珠三角乃至大湾区整体实力。在珠江口东西两岸,谋求一条更快速、更便捷的通道,是深圳、中山两市多年谋划的共同课题。

规划历程

早在20世界90年代末,中山市曾规划部门“起意”在深圳与中山之间谋划一条通道。深中通道项目前期论证工作始于2002年,2008年开展项目工程可行性研究,并于2010年成立了项目前期工作协调小组,统筹加快推进项目前期工作。

2015年11月,深中通道纳入中国国务院督办项目,并写入中国十三五规划。

2015年12月21日,深中通道项目工程可行性报告获国家发展改革委批复,同意采用东隧西桥方案。路线起自广州至深圳沿江高速公路机场互通,接已建的广州至深圳沿江高速公路,向西跨越珠江口,在中山马鞍岛登陆,止于横门互通,接规划建设的中山至开平高速公路和中山东部外环高速公路,全长约24公里。

2016年1月23日,深中通道管理中心正式挂牌成立。深中通道从项目前期论证阶段正式转入实施阶段。

2016年3月,深中通道国际方案竞赛结束。来自丹麦COWI公司的设计在技术组和美学组均获得第一名,被评为此次竞赛最终优胜方案,成为深中通道设计阶段的基础方案。

2016年8月4日至5日,广东省交通运输厅在中山市召开深中通道初测初勘外业验收会议。与会专家和代表认为,初测工作程序规范,符合相关规范,同意通过验收。

建设历程

2016年12月28日,深中通道主体工程西人工岛先行开建,标志投资约460亿元的深中通道正式开工。

2017年12月21日,深中通道东人工岛正式开工建设,建成后将是中国首个高速公路水下枢纽互通。

2018年9月6日,深中通道伶仃洋大桥、中山大桥主墩桩基同时开钻,桥梁工程建设进入全面实施阶段。

2019年6月26日,深中通道海底隧道首节沉管钢壳运往世界最大沉管预制智慧工厂浇筑。

2021年5月6日,随着最后一榀预制箱梁稳稳落在深中通道陆域引桥墩盖梁上,深中通道陆域引桥箱梁架设任务圆满完成,为实现深中通道与中开高速对接奠定了坚实基础。

2022年4月30日,深中通道伶仃洋大桥东西塔跨径1666米海中最长猫道贯通。

2022年10月27日,深中通道西人工岛最后一段匝道CJD05顺利完成浇注,标志着岛上现浇隧道主体结构施工全部完成,为实现隧、岛、桥转换和全岛互联互通奠定了重要基础。

2023年1月4日,深中通道海上非通航孔桥完成全部箱梁架设。

2023年3月12日,中山大桥完成钢桥面铺装,创下热拌环氧沥青钢桥面单日铺装的世界纪录。中山大桥主塔于2021年9月21日封顶,并于2022年6月28日完成合龙。

2023年4月28日,深中通道伶仃洋大桥合龙,标志着该项目桥梁工程实现全线合龙。伶仃洋大桥主塔于2021年7月19日封顶。是世界最大跨径海中钢箱梁悬索桥和世界最高的海中大桥,可以满足30万吨散货轮和3万标箱集装箱船的通航需求,抗风能力达到世界领先水平。

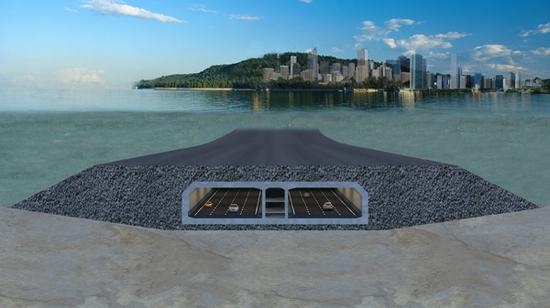

2023年6月11日,长约6.8公里的深中通道海底隧道成功合龙。海底隧道沉管钢壳试验段于2018年4月开工,并于2020年6月17日完成首节沉管E1管节沉放安装。深中通道海底隧道是世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道。

2023年7月,深中通道东人工岛主体结构施工完成,中国首个高速公路“海底互通立交”主体正式成形。

2023年11月1日,深中通道伶仃洋大桥开始钢桥面铺装,当天顺利完成主桥左幅钢桥面首次铺装施工,单日铺装面积达25772平方米,继中山大桥单日铺装两创世界纪录后,第三次刷新由自己创造的钢桥面热拌环氧沥青单日铺装世界纪录。11月28日,广东交通集团发布消息,国家重大工程深中通道主线贯通。

深中通道陆域引桥箱梁架设

深中通道是中国广东省深圳市至中山市的跨江通道,地处中国广东省珠江三角洲核心区域,北距虎门大桥约30公里,南距港珠澳大桥约38公里。

参建单位

深中通道部分参建单位项目 | 单位 |

建设单位 | 广东省交通集团 |

设计单位 | 中交集团、丹麦COWI公司等 |

西人工岛及岛上构筑物、E1至E22沉管管节及最终接头浮运安装施工 | 中交第一航务工程局有限公司 |

陆域引桥工程 | 中铁大桥局 |

深圳至中山跨江通道建设配套工程 | 保利长大工程有限公司 |

东人工岛 | 中铁隧道局 |

深中通道S04标段 | 中交二航局 |

参考资料: |

设计参数

整体布局

深中通道东起中国广东省深圳市,向西跨越珠江口,通过由32节钢壳沉管和1个最终接头连接而成6.8公里的特长海底隧道,经西人工岛上穿出海面,与主跨1666米的伶仃洋大桥相连,跨越广州港航道,最后在中国广东省中山市马鞍岛登陆,全长24公里,是世界上建设难度最高的跨海集群工程。

结构组成

建筑名称 | 图片 | 结构参数 |

伶仃洋大桥 |

| 伶仃洋大桥主跨1666米,主塔高度270米,是世界上最大跨径海中钢箱梁悬索桥和世界上最高通航净空尺度的跨海桥梁 |

中山大桥 |

| 深中通道中山大桥东接浅滩区非通航孔桥,西引陆域互通匝道桥,采用580米跨径斜拉桥,主塔高213.5米,全长1170米,共有东、西索塔两座桥塔 |

非通航孔桥 |

| 海上非通航孔桥长约11.4公里,共需架设钢箱梁138片、混凝土梁155片,共计293片 |

海底隧道 |

| 海底隧道连接东、西人工岛,长6845米,沉管段是由32节钢壳沉管和1个最终接头连接而成,双向8车道,设计速度100公里/小时 |

东人工岛 |

| 位于深圳宝安机场南侧,紧邻福永机场码头,东连在建广深沿江高速深圳段侧接线工程,西接项目海底隧道。全岛陆域面积34.38万平方米,相当于48个国际标准足球场 |

西人工岛 |

| 西人工岛岛长为625米,呈风筝形,最宽处456米,陆域高程为4.9米,海域使用面积为25.3万平方米,其中人眼可见的岛体面积13.7万平方米,岛体面积相当于19个国际标准足球场 |

陆域引桥 |

| 深中通道陆域引桥全长1.64公里,施工分主线桥及A、B匝道,架设40米预制箱梁共计636榀 |

参考资料: |

相关参数

项目 | 技术标准 |

类型 | 隧、岛、桥、水下互通于一体 |

用途 | 交通运输 |

公路等级 | 高速公路 |

材质 | 混凝土、钢 |

概算总投资 | 约460亿元 |

设计使用寿命 | 100年 |

长度 | 全长约24千米,其中桥梁约17千米,隧道约7千米 |

宽度 | 桥梁宽度40.5米(不含布索区),隧道净宽2×18.5米 |

主航道通航净高 | 76.5米 |

设计速度 | 100千米/小时 |

车道 | 双向8车道 |

路基宽度 | 41米 |

汽车荷载等级 | 公路-Ⅰ级 |

通航能力 | 30万吨级 |

参考资料: |

运营

交通流量

深中通道预计通车后,交通量中标准车车流量为10万车次。

收费标准

深中通道收费方案将在项目正式营运时依法依规由政府审批确定。

交通接驳

深中通道起于广深沿江高速机场互通立交,与深圳侧连接线对接,向西跨越珠江口,在中山市翠亨新区马鞍岛上岸,终于横门互通。

配套设施设备

救援码头

深中通道东、西人工岛均设有救援码头。西人工岛东北侧设救援码头一座,长度为65米,宽度为24米,可停靠200吨救援艇船。

紧急逃生口

在深中通道海底隧道内共有83个紧急逃生口。紧急逃生口位于隧道中间位置,连接着隧道的中管廊。

消防设施

深中通道海底隧道内设置有消防管道,还配备了700多套灭火设备。

直升机停机坪

在深中通道西人工岛设置有直升机停机坪。

特色与价值

设计理念

深中通道建设团队充分借鉴国际跨海通道先进的设计理念及建设经验,首次在中国大型交通基础设施项目上推行建筑与结构深度融合的设计理念。在国际范围内公开组织、开展了方案设计国际竞赛。力求选择最优秀的设计方案,将竞赛优胜方案作为设计基础参考方案,并在施工图设计中充分应用建筑美学理念,致力于实现深中通道工程与自然、人文相和谐。

在强调设计引领的同时,深中通道工程建设注重设计方案的可实施性,增加施工图联合设计阶段,目的是在确保设计理念被完整执行的基础上进一步优化完善构造细节、施工工艺、施工流程等。

工程难点

海上桥梁施工安全管控难。桥梁工程施工点多面广,工序转换频繁,动态风险管控难。涵盖2个大型海上生活平台、近20公里海上栈桥、183个海中施工平台等海上临建,施工期长达7年,防船舶碰撞及台风破坏成为极大挑战。

深水基坑动态风险管控难。海中深大基坑施工工况复杂,水压高,风浪变化大,围护结构的稳定性是确保基坑安全的关键。

既有设施、建筑保护难。东人工岛与广深沿江高速41组桥墩立体重叠,施工允许沿江高速桩基沉降位移10毫米、侧向位移6毫米,建设条件极为严苛。

大型构件运输难。大型沉管管节、钢壳管节、钢吊箱、钢圆筒自重重,海上浮运路程远,社会船舶航行影响大。海底沉管隧道由32根巨型管节对接而成,每标准管节重约8万吨,最长浮运航路达51.2公里。

通航安全保障难。项目横跨珠江口,涉海段长22.4公里,从东往西跨(穿)越7条主要航道,每天往来船舶约4000艘次,通航安全保障压力大。

不利气候条件施工组织难。珠江口灾害性天气频繁,浓雾、台风、暴雨,均会对深水结构施工、船舶航行、沉管浮运沉放产生较大影响。

离岸应急救援难。深中通道离岸施工人员多,离岸应急救援条件相比陆地救援极度受限。

技术创新

为满足桥面高达91米的抗风需求,建设团队通过三年多、上千组模型试验,研发了新型组合气动控制技术,将大跨整体钢箱梁悬索桥颤振的临界风速提高到88米/秒,相当于能抵御17级台风,达到了世界领先水平。

面对高盐、高温、高湿的极端建设环境,研发应用世界最高强度2060兆帕悬索桥主缆钢丝、首创组焊一体化及全熔透焊接技术、打造智能筑塔机,在正交异性钢桥面板抗疲劳、悬索桥主缆高强耐久、超高桥梁抗风等方面创造了5项国际领先的技术。

重点工程

伶仃洋大桥

伶仃洋大桥为主跨1666米的全漂浮三跨吊悬索桥,主塔高270米,相当于90层楼高,通航净空高度为76.5米。单片钢箱梁全宽49.7米,最大重量约400吨,全桥钢箱梁总重约5.7万吨。伶仃洋大桥是世界最大跨径全离岸悬索桥和世界通航净空最高的海中大桥。

中山大桥

中山大桥单座塔柱浇筑混凝土约4.2万立方米,由120根斜拉索连接主塔与桥面。2023年3月,中山大桥完成钢桥面铺装,创下了热拌环氧沥青钢桥面铺装世界纪录。

海底隧道

深中通道海底隧道是世界最长、最宽的海底钢壳混凝土沉管隧道。长6845米,沉管段是由32节钢壳沉管和1个最终接头连接而成。沉管标准管节长度165米、排水量约8万吨;32个管节平均每个用钢量约1万吨;单个管节由2500多个独立仓格构成。

文艺作品

歌曲

《牵手伶仃洋》是由中国音乐文学学会会员、中山市音乐家协会副秘书长黄国营与中国音乐家协会会员孔玉联袂创作,知名音乐人李亮华编曲,著名歌唱家周强激情献唱。作品以“深中通道”建设为切入点,胸怀中山、放眼大湾区,以桥歌颂大国工匠、以桥歌颂中国力量。

专题片

2019年1月,《湾区纽带智慧深中——深中通道项目档案管理工作纪实》荣获建设项目档案专题片三等奖,深中通道项目档案专题片反映了以提升建设项目电子文件归档和电子档案管理效率为目标,运用新思想、新手段探索信息化、数字化下电子档案与智能建造相结合的档案管理新模式。

价值意义

深中通道是广东自由贸易试验区、粤港澳大湾区之间的交通纽带。大大减轻虎门大桥的交通压力,改变了粤西方向湛江、茂名、阳江民众出入深圳必经虎门的交通瓶颈。将缩短中山至深圳、香港等地的通行距离,深化打造珠江口岸“黄金内湾”的生活圈,让广州、深圳、中山、珠海、香港、澳门等地联结更加紧密。同时还将对推动产业转型升级、带动区域经济社会发展带来深远影响。

所获荣誉

时间 | 奖项 |

2019年6月 | 深中通道“特大型桥梁风-浪-流耦合作用研究”获中国公路学会科学技术特等奖 |

2020年5月 | 深中通道项目获评广东省2019年度公路水运工程省级“平安工地”示范项目 |

2023年1月 | 深中通道荣获2022年度交通重大工程新闻宣传“十佳”项目 |

2023年8月 | “深中通道钢壳混凝土沉管预制关键技术及核心装备”项目获得2022年度广东省职工优秀创新成果特等奖 |

2023年10月 | 深中通道《跨海集群工程桥隧钢结构智能制造关键技术研究及应用》项目获“2023年度中国钢结构协会科学技术奖特等奖” |

参考资料: |