命名

“城隍”,是中国民间和道教信奉的守护神,是“剪恶除凶,护国保邦”之神。“城隍”两字最早见于《周易》泰卦:“上六:城复于隍”,意思是:城墙倾复于城下的沟中.注家云:“无水称隍,有水称池。”最早的“城隍”二字原本不是神的含义,所谓“城”原指的是修筑高大的城墙、城楼、城门,“隍”原指没有水的护城壕、护城河,它的唯一功能是保护城内百姓生命财产的安全。

历史沿革

先秦时期

关于供奉祭祀城隍神的记载,最早的文字记载可追溯到周朝时的《礼记·郊特牲》:“天子大蜡八,伊耆氏始为蜡”,意为“尧于岁末祭祀八位神明,而其中的第七位便是水庸神”,此处的水庸与城隍是同义。说明传说中的尧舜时代,可能就已经有了祭拜城隍的民俗形态。

到周朝时,则已经制定了年底祭祀包含水(即隍)和庸(即城)在内的八种神中的制度。另外《春秋左传》记载:“郑灾,祗于回鄘。宋灾,用马于回鄘。”鄘与墉、庸意义相通,意思是郑国、宋国发生灾害后,会去到“庸”祭祀。这也说明春秋战国时期,今位于河南新郑和商丘的郑、宋两国均盛行着祀城隍活动。

三国时期

城隍庙的出现,有史可考的是在三国吴。据《太平府志》(也见《春明梦余录》)说:“城隍庙在府承流坊,赤乌二年(公元239年)创建。”太平府的“承流坊”,在今安微省芜湖市的辖区内。芜湖城隍祠,因年代久远,土木结构的建筑不堪风雨的侵蚀,早已荡然无存,古籍中又缺乏具体记载,其规模如何无法确证,惟知当时称“祠”不称“庙”,估计规模不会大。

两晋南北朝时期

两晋南北朝时期,由于战乱,平民百姓流离失所,保城护民的城隍神在人们心中的地位提高。北齐天保三年(552),慕容俨在郢州城遭到后梁大军围攻,城内军民都认为孤城难保, 守城信心开始动摇,慕容俨率众人到城中神祠祈祷,神名俗称“城隍神”,最终击退了梁军的围攻。这是古史记载中第一次出现祭祀城隍神。大约在梁朝末年,筑城技术南传,在长江中游乃至汉水流域,城隍作为城市的军事性守护神形像渐趋完善,性质也开始人格化。并且百姓赋予城隍神的职能逐渐扩大到主管生人、亡灵、水旱、疾疫、赏善罚恶等,几乎对城市所有的一切全方位的保护和管理,俨然成为该城市的行政长官。

唐五代十国时期

唐代前,城隍信仰以吴越地区为主。唐代,国民生活安定,城隍的祭祀在全国范围内蔚然成风,各州、各县均各自祭祀城隍。著名文人张说、张九龄、韩愈、杜牧、李商隐等,均在史籍中留下城隍祭文。张九龄《祭洪州城隍文》:“城隍是保,氓庶是依”,意思是城和城中的老百姓都依赖城隍神的保护。

五代十国时期,各小国各据一方、朝代更替频繁的数十年乱世,城隍地位却得到提升,各国开始流行给城隍庙赐庙额、给城隍封爵号,如杭州城隍被吴越国封为“顺义保宁王”。

宋元时期

宋代,祀城隍的活动更为兴盛。城隍神的祭祀被正式列入国家祀典中, 成为须遵照国礼进行祭祀的神灵之一。宋廷规定:新官到任的三日内,必须拜谒城隍庙。文人雅士和官员,也对于城隍神有着较高的认可度。他们主导着城隍信仰在民间的发展,并开始研究城煌庙及其祭活动。例如,欧阳修认为唐朝时并没有新官上任拜谒城隍神的说法。陆游所记镇江府城隍庙祀主为纪信之说,说明最晚在宋代市城隍已由臆想物转变了人神共一专门祀主。祭祀城隍的活动逐渐成了一种民俗的迎神赛会的形式,所祭祀的对象不再是传说中那个纯属虚构的神祗,而是历史上有过作为、受人崇拜的一些名人。

元代继承宋的祀典,在京都设置“都城隍”。元代《安庆城隍庙显忠灵佑王碑》记载:“今自天子都城邑,下逮郡县,至于山夷海峤,荒墟左里之内,无不有祠”,即从都城到郡县,无论是多偏僻荒凉的地方,都设置有城隍庙,也可说明全国普遍建城隍庙。另外,元代时还抬举了城隍夫人的地位,为之封赐名号。

明清时期

到了明代,在土地庙里出生的太祖朱元璋,对土地神的上司城隍神便格外敬重,曾亲诏刘三吾:“朕设京师城隍,俾统各府州县之神,以鉴察民之善恶而福祸之,俾幽明举,不能幸免。”

明洪武二年(公元1369年),朱元璋下诏加封天下城隍,并将城隍分为都、府、州、县四级,与现实中各级官府形成对应关系,并统一民间城隍像,以便进行社会管理。《太平广记》中明确记载“每县必有城隍神”,当时全国共有城隍庙1472所,城隍信仰达到鼎盛时期。评价说:“朕立城隍神,使人知畏,人有所畏,则不敢妄为。”但万民膜拜城隍神,威胁到了皇帝的权威,因此,朱元璋在第二年取消了城隍神的封号,还原了城隍神的本名。

明朝时期,城隍庙建筑形制的记载有“定庙制,高广视官署厅堂,造木为主,…”。明洪武三年九月,京师城隍庙建成,中央放置木主,其建筑、布局则完全比照当地官署。自明朝开始,一改以往简陋卑隘的局面,城隍庙开始变的宏伟、堂皇。

清代在城隍神的祭祀礼节与仪式方面,多沿袭明代旧制。每当农历七月二十四日,清政权所在地北京都要举行隆重祀奠当地城隍的活动,以此昭示天下(相传农历七月二十四日是北京筑城的日子,亦为当地城隍诞辰)。

民国至今

在中国近代百年时期,城隍信仰进入衰落期,不仅表现在城隍庙在战火中受创,例如,厦门城隍庙先遭受前殿被拆毁,后又在日伪期间被政府征用,1942年西安城隍庙被日军炸毁等。

在思想层面,新文化运动和破除封建迷信运动,对城隍神等民间信仰造成了较大的冲击。例如1925年秋平遥县国民党县党部以破除迷信为名,派巡警梁州南把城隍神像绑到西门外“枪毙”,以示革命。此外在文化大革命中多数城隍庙被毁坏甚至是毁灭,厦门、福建都城隍庙都在此期间被毁。

改革开放后,城隍信仰的边缘地位得到了一定的改善。上世纪90年代,文化遗产越来越重视,各地的城隍庙开始被列入全国文化重点保护单位。

城隍文化

城隍神的职能

城隍的职能在早期是单一的——保护某一城市的安全。随着城隍从自然神向社会神的转变,其职能也不断扩展,不仅负有守御城池、保障治安之职,而且掌握当地的水旱吉凶、冥间事务,甚至科名桂籍、驱狼灭虎、鸡鸣狗盗、寻人寻物、破案捕贼也要祈请城隍,成为与人世间地方官相对应的冥间地方官,一阴一阳,共同治理一方。

城隍神的类型

从各地城隍的实际情况看,死后充任城隍的人,必须具备的是勤政为民,有功于当地;不畏权势,为人正直;积善行孝,扶弱济贫,符合传统的道德标准。对各地城隍的类型作仔细分析,大致可分为如下几种情况:

地方官,在中国传统观念中,城隍与地方官分别管辖的阴间与阳间相同区域,因此,一些有政绩的地方官死后常常被奉为当地的城隍,成为本地的保护神。如宋代赵与时《宾退录》记载的“城隍神之姓名具者,……绍兴府为庞玉,实庞坚四世祖,事具《唐书·忠义传》,盖尝历越州总管;鄂州为焦明,《南史》焦度之父也。”

功臣,一些生前曾对某地乃至全国作出过一定的贡献,他们有的功绩卓著,有的曾救人性命,人们牢记他们的功绩,将其奉为当地的城隍。如北京城隍庙供奉民族英雄文天祥、上海城隍庙供奉汉名臣霍光、苏州城隍庙供奉战国时期的名人春申君。

正直者,一些生前为人(官)正直,与人们所希望的、所赋予的城隍的形象比较接近,所以认为他们死后会任城隍之职,譬如北京以明嘉靖年间弹劾严嵩而被害的杨椒山为城隍神,以及朱元璋敕封的上海县城隍神秦裕伯。

行善者,修桥、补路、助贫、救人、行孝等被中国人视为善行的行为。在传统观念中,行善者成善鬼成神,享受人间供奉的香火,所谓“至忠至孝之人,命终皆为地下主者”。如晋江安海供奉城隍爷柯实卿,生前是名嘉靖年间进士,为安海的百姓修建城墙,抵御倭寇。亲自上山砍树,被奸人害死。百姓感其恩德,将其神化为城隍爷。

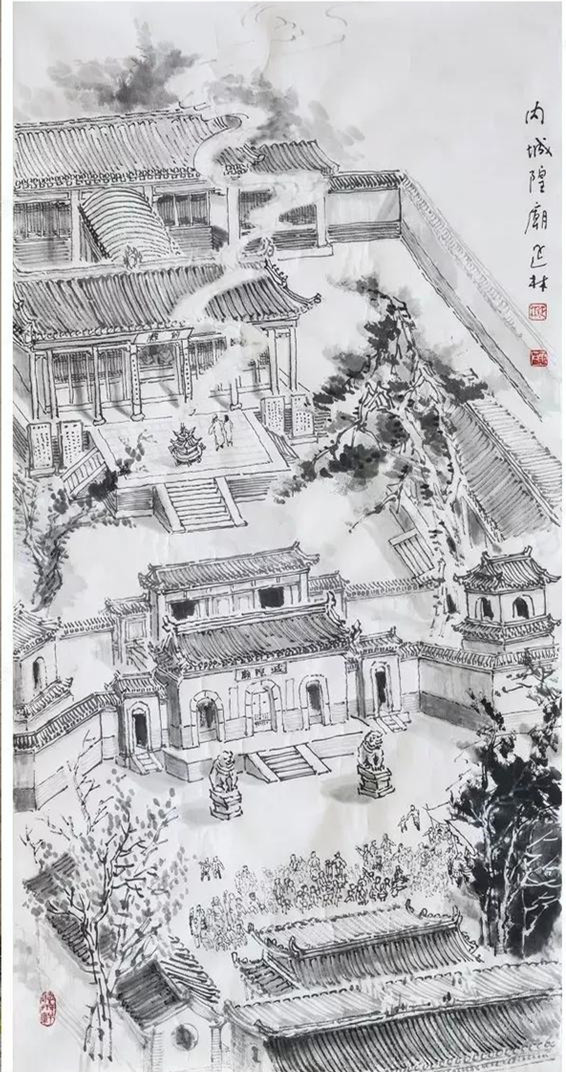

空间构成

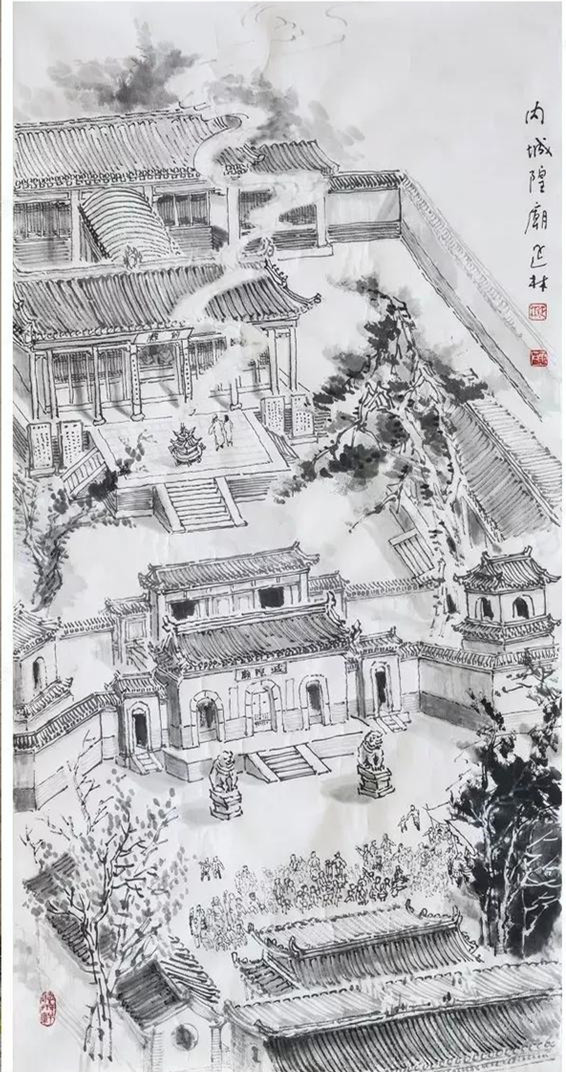

城隍庙的建造布局十分严谨,为前后三进院落,有严格的中轴线。以一正两厢,前朝后寝,缀以廊屋为其基本的配置方式,其设计前后中轴线为主,而对左右交轴线,则往往忽略。交轴线之于中轴线,无自身之观点立场,完全处于附属地位。基本建筑有壁照、山门、牌坊、碑廊、中院牌坊、玄鉴楼、乐楼、戏台、显佑殿、后寝殿、东西两庑、供奉神位或偶像的大殿,都有着各自的尊位顺序排列。

建筑特色

中国各地区城隍庙存在各自的特点,例如韩城城隍庙存在“钟鼓分立,两楼对峙”的特色。在韩城城隍庙里,钟楼与鼓楼分列于化育坊两侧,东西戏楼对峙于广荐殿前。此外韩城城隍庙的琉璃雕花照壁也非常具有特色,壁门东西两侧为琉璃影壁,各嵌七幅琉璃浮雕画面,雕工精巧。

再比如榆次城隍庙,其独特之处在于玄鉴楼、乐楼、戏台、影壁,分三次建成,却浑然一体。玄鉴楼与乐楼梁柱相接,乐楼与戏台梁柱相接,三个建筑紧密连接在一起。其二,乐楼两侧与乐楼一层角柱相连的琉璃八字影壁,不仅营造了围合的空间增加了院落的空间感及层次感,同时也提高了乐楼的收音效果。其三,戏台的中间建有过道,平时可供人穿行。

主要建筑

照壁,位于城隍庙大门南边。

大门,城隍庙都建有高大气派的庙门,门顶挂有“城隍庙”或“显佑伯庙”等的大匾,门旁有石狮或铜铁狮。

仪门,城隍庙二门。多数城隍庙都建有仪门。

拜殿 ,城隍爷理政的地方,位于城隍庙中心位置。 拜殿中间放一张大桌,桌上放功德簿、朱笔、惊醒木等判案用具。两旁塑有形态各异的拘魂鬼、判官、黑白无常等皂隶。有宽阔的月台,是官绅拜祭之所,与大殿紧密相连。

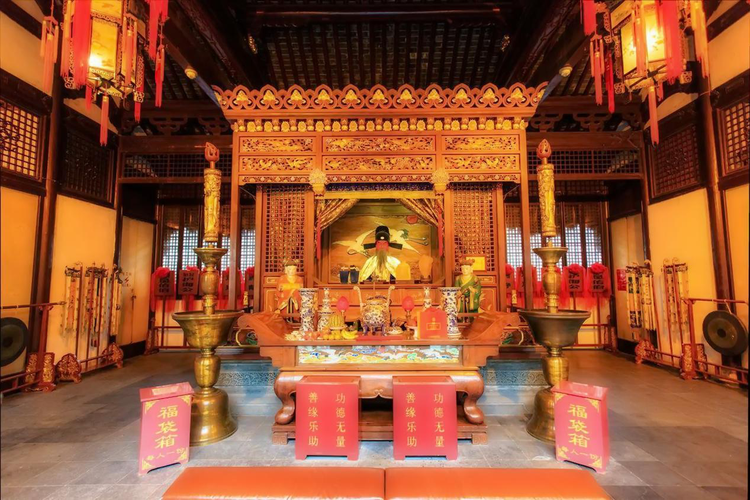

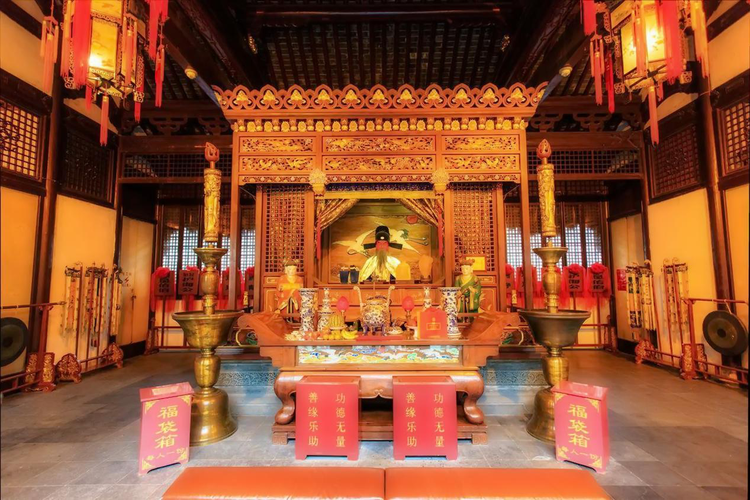

大殿,也称献殿,祭祀城隍的主要场所,是城隍庙的主体建筑。正中居后有高大威武的城隍塑像,两旁分列判官,牛头马面,黑 尤常等鬼卒,城隍塑像之前还有香烛台、功德箱和拜垫。

寝殿,亦称后宫,正厅有城隍、城隍夫人的塑像。厢房是他们的卧室,一切起居所需应有尽有。

东西庑,役房,有的称功曹,科房。是和衙署吏、户、礼、兵、刑、工的“六房”对应而设的。

戏楼,一般建在大院中,一面靠壁,三面领空。早期的戏楼主要是为娱神,在城隍的诞日,三巡会期间演戏给神看,后来又成为娱人的主要活动,大多数城隍庙建有戏楼。

钟楼鼓楼,鼓楼“用之以节昏晓,告作息,警慵懒者”。钟楼“郡邑必设钟而钟必栖于楼,取其悬高而听远也” 钟鼓楼建于城隍庙中,与城隍神的阴间地方官的身份相符。

文化活动

庙会

自明清以后,各地逐渐出现集城隍信仰、商品交流与民间技艺汇演于一体的城隍庙会——它成为城镇中最重要的一种集市贸易,如嘉靖时广平城隍庙会“先期货物果集、酒肆罗列,男女人庙烧香以求福利,无赖之徒云集,乘机赌博,甚至斗杀淫盗,争讼由之起”。城隍庙会,是由城隍信仰引出的一种商业活动,市依于庙,以庙为中心,开市的日期缘于庙的重大活动,成市的日子,香客风起云涌汇集过来。明末北京的庙会有这样的记载:“城隍庙市,月朔望、念五日,东弼教坊,西逮庙墀庑,列肆三里……珠宝、象(牙)、玉、珍错……市之日族族。”总之香火兴旺,生意兴旺。

三巡会

祭拜城隍分为三次,也就是一年之中城隍要出巡三次,届时人们要牵马、抬轿,让城隍老爷出巡。城隍爷出巡时一般是骑马,回巡时坐轿,所以在居庸关城隍庙山门殿里有城隍老爷的马和马夫,轿和轿夫。城隍出巡日子第一次是在清明节前后,叫收鬼;第二次是在七月十五,叫拷鬼;第三次是在十月初一或十月十五下元节,叫放鬼。届时各庙要举行隆重的法事仪式,一般以度亡法事为主。

著名城隍庙

上海城隍庙

上海城隍庙,位于上海市黄浦区豫园旅游区,始建于明代永乐年间(1403-1424),距今已有六百年的历史。该城隍庙供奉城隍神是元末明初的上海地区名人秦裕伯,相传明永乐年间(15世纪初)上海知县张守约将方浜路上的金山神庙改建成了今天我们所见的城隍庙。1926年重建,殿高4.8丈,深6.33丈,钢筋水泥结构,而彩椽画栋、翠瓦朱檐,规模大增。抗战后,为与新城隍庙相区别,故称老城隍庙。老城隍庙艺术竞技馆,内有斗鸡表演、杂技表演及霹雳书法等“中华一绝”的民俗艺术。

宁波城隍庙

宁波城隍庙,位于宁波市江北区中山东路122号。宁波府城隍庙的历史可以追溯到五代后梁时期,梁贞明二年(916)刺史沈承业建城隍祠。至明洪武四年(1371),郡守张琪迁建于握兰坊元帝师殿旧址,即今县学街城隍庙址。现按清朝,包括前天井按民国遗存的中轴线上,由照壁、门厅、仪门、前戏台、拜亭、大殿、后戏台、寝宫,组成前后“四进四天井二戏台左右厢殿”的雄伟建筑,其面积6000平方米,占地面积5333平方米。明洪武年间宁波的城隍庙为“府”级,定名为“宁波府城隍庙”。宁波城隍庙供奉城隍神是在楚汉战争中为掩护刘邦而替君赴死的纪信,刘邦成为大汉天子后,念及纪信的功劳,遂追封他为“成纪城隍”。

西安城隍庙

西安城隍庙,位于位于西大街广济街十字路口以西。该城隍庙同样供奉纪信,始建于明洪武二十年(1387年),庙址在东门内的九曜街,后移建今址。清朝屡加扩修,雍正九年(1731年)大殿毁于火后,川陕总督年羹尧用拆除明秦王府的木材砖瓦又扩充修建,后乾隆、嘉庆、道光、光绪时都曾修葺。民国12年(1923年)前院遭大火,陕西督军陈树藩令作价出售,后遂建作商业铺面,保留至今。

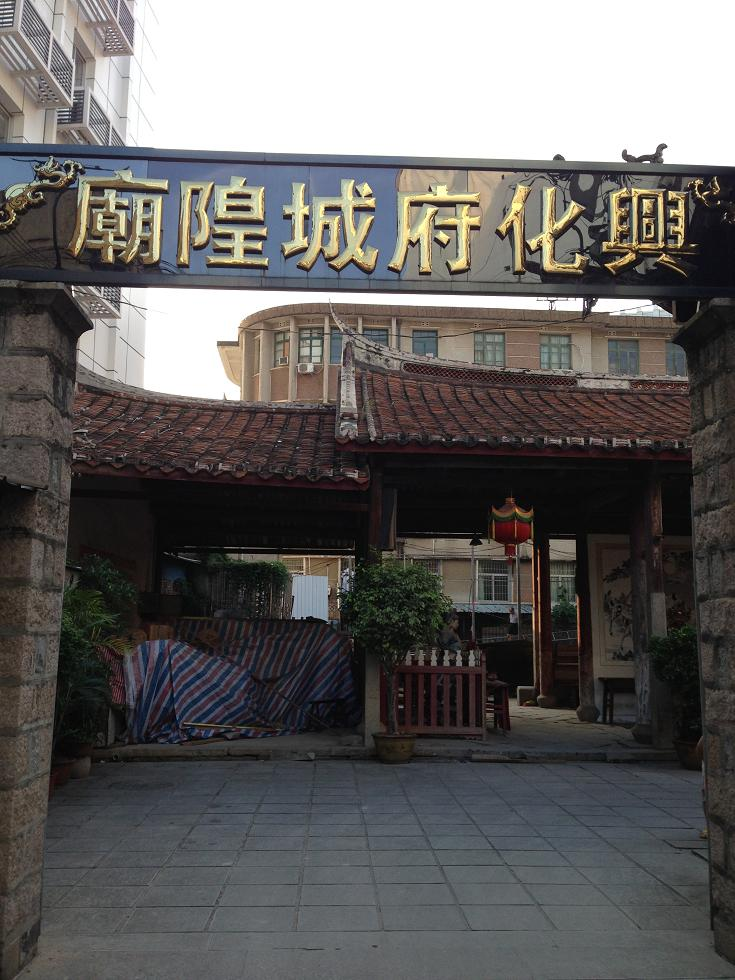

兴化府城隍庙

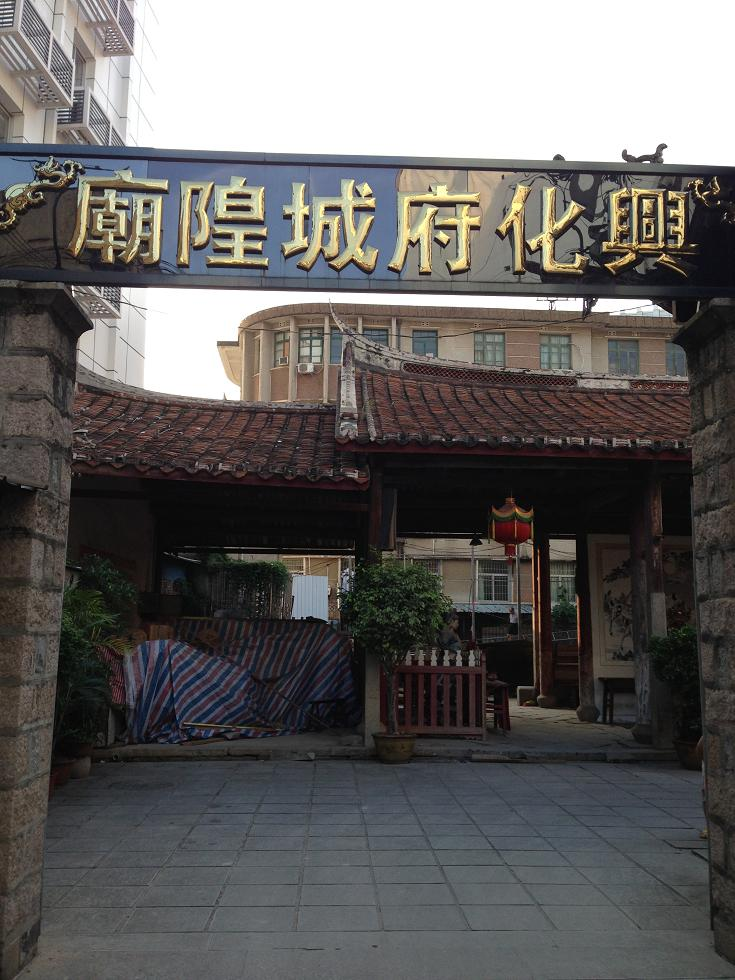

兴化府城隍庙,创建于明洪武二年(1369年),位于莆田城内长寿街庙前巷,由照墙、大门、甬道、仪门、中门、正殿、后殿及两厢护厝等组成,为莆田五大宫庙之一。兴化府城隍庙的城隍神是抗元英雄陈瓒。宋景炎二年,莆田人陈瓒时任兴安州通判,为抗击元军,保卫莆田城而英勇献身。

郑州城隍庙

位于郑州市商城路中段,始建于明朝洪武年间,弘治十四年(1501)重修,后代屡有修,已有600多年的历史。2004年进行整修,面积6500平方米。呈南北轴线,有大门、仪门、戏楼、大殿、后寝宫等主体建筑。大门面阔三间,进深两间,悬山式建筑,该城隍庙供奉城隍神为纪信。

台南城隍庙

台南市青年路 133号,建于明永乐二十三年(1669年),为郑成功收复台湾后所建。后经清代几次扩建,成今日之规模。台南府城隍庙分为山门、正殿、后殿等建筑。山门中为山川门,旁有两便门,名“左通”“右达”,三门上均有木雕装饰,上圆门神。正殿供奉台南府城隍神朱一贵;陪祀的有七爷、八爷等。后殿中央供奉慈航道人,左供地藏王,右侧供注生娘娘。

价值特色

艺术价值

城隍庙是古代建筑艺术的宝库 ,具有很高的艺术价值。城隍庙建筑本身是研究古代建筑的重要资料,里面的各种雕塑、石刻是古代劳动人民智慧的体现,庙内的对联和牌匾对于研究古代书法有所帮助。

历史价值

城隍庙是中国古代城市的象征性符号,自古就有社会记忆功能,承载各个时期的历史信息,为研究我国封建社会的政治、经济和宗教文化提供了重要的史料。并且城隍庙是当地人寄托怀古之情和确认文化身份的公共场所,浓缩着当地历史和区域文化。各地城隍庙是城市固有的本土历史和民俗文化的存续空间,对于城市历史文脉的延续具有重要的作用。

社会价值

城隍庙会是传承民俗文化的重要载体,各地于春节期间举办的城隍庙会,涵盖有各种戏剧的表演、民间文艺的展示、风味小吃、艺术绝活等,是集祭神、娱乐和贸易于一体的群众性集会活动。同时,结合城隍庙会的开展,各地还采取多种形式向群众宣传现代科学、法律法规等知识,并举办专题性展览。

城隍文化成为中国传统民俗、宗教文化的重要组成部分。进一步传承和弘扬福建城隍文化,挖掘其丰富内涵,经济社会发展具有重要而特殊的意义。

传承与保护

在中国近代百年时期,城隍信仰进入衰落期,改革开放后,城隍信仰的边缘地位得到了一定的改善。各地对城隍庙的修缮工作比较重视,如宁波城隍庙自2014年编制了《宁波府城隍庙修缮工程设计方案》,开展修缮工程,保护文物建筑的建筑风格和特点,将城隍庙整体格局恢复至1884年的历史风貌。2021年,济南城隍庙修缮保护包含山门、二门、东西配殿、戏楼、东西廊庑、三处建筑遗址及整体院落环境等。

在城隍文化传承方面,城镇化在重塑乡村面貌的同时,对原有的精神文化体系产生了冲击,城隍文化的传播传承面临困境。对此恢复举办规模较大的城隍庙会,如北京的琉璃厂庙会、上海的城隍庙会以及天津的天妃宫庙会等,让广大市民能积极参与并营造和谐的氛围。

城隍庙作为中国历史文化遗产的一部分,各地的多所城隍庙被列入国家重点文物保护单位,1996年,榆次城隍庙被列入第四批国家重点文化保护单位,2001年,韩城城隍庙、西安城隍庙、三原城隍庙等多所也被列入全国重点文物保护单位。此后,多所城隍庙被列入全国重点文物保护单位。

被列入全国重点文物保护单位的城隍庙(部分)名称 | 所在地点 | 批次 |

芮城城隍庙 | 运城市芮城县 | 第五批 |

韩城城隍庙 | 陕西省韩城市金城区 | 第五批 |

西安城隍庙 | 陕西省西安市莲湖区 | 第五批 |

三原城隍庙 | 陕西省咸阳市三原县 | 第五批 |

潞安府城隍庙 | 山西省长治市 | 第五批 |

澄城城隍庙神楼 | 陕西省渭南市澄城县 | 第五批 |

榆次城隍庙 | 山西省晋中市榆次区 | 第四批 |

介休城隍庙 | 山西省A晋中市介休市 | 第七批 |

黎城城隍庙 | 山西省长治市黎城县 | 第七批 |

平和城隍庙 | 漳州市平和县九峰镇 | 第七批 |

卢氏城隍庙 | 河南卢氏县城 | 第七批 |

灌口城隍庙 | 四川省成都市都江堰市 | 第七批 |

武功城隍庙 | 陕西省咸阳市武功县武功镇 | 第七批 |

湟源城隍庙 | 青海省西宁市湟源县 | 第七批 |

彰德府城隍庙 | 河南省安阳市文峰区 | 第七批 |

兰州府城隍庙 | 甘肃省兰州市 | 第七批 |

城隍灵佑侯庙 | 河南省郑州市 | 第七批 |

承德城隍庙 | 河北省承德市区 | 第六批 |

平遥城隍庙 | 山西省晋中市平遥县 | 第六批 |

泰州城隍庙 | 江苏省泰州市海陵区 | 第六批 |

扶风城隍庙 | 陕西省宝鸡市扶风县 | 第六批 |

原武城隍庙 | 河南省原阳县 | 第八批 |

揭阳城隍庙 | 广东省江门市蓬江区 | 第八批 |

资料来源

注释

[a]伊耆,尧也;蜡神八,水庸居七,水煌也,庸,城也

[b]明永乐年间后,上海供奉的城隍神变为秦裕伯。淞沪抗战时期,又供奉驻守吴淞口的民族英雄陈化成