命名

东江在古时并不被称作东江,古时人们对东江有多种称呼,比如湟水、龙川江、龙川江。并且,东江的每一段流域在以往都有不同的称呼,例如在流人水源乡时被称为水源河,流入澄江镇后称澄江河,流入吉潭镇后称吉潭河,至文峰乡石角里附近接纳马蹄河水后被人们叫作寻乌水,至龙川县合河坝汇入安远水之后则被叫作东江,这个叫法也延续至今。

位置境域

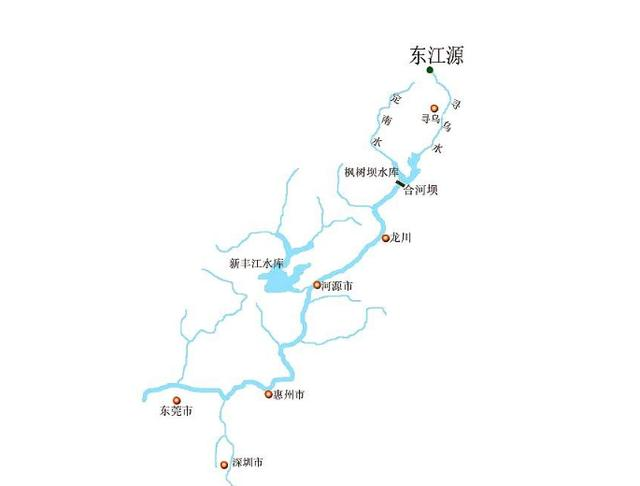

东江是珠江流域的第三大水系,流域的总面积为35340平方公里,占全珠江流域面积的5.96%,发源地在江西省寻乌县髻钵山,广义源头在接近桠髻钵山顶的槽流曲线与波流曲面交汇点,详细位置在东经115°32'53",北纬25°12'07";狭义源头(常年都有泉水流出的地下水源)则位于东经115°32'56",北纬25°12'04",该点也被认定为“东江源”。

东江干流全长562公里,东江流经广东省河源龙川、东源、紫金,随后经过惠州的惠城、博罗,接着到东莞的石龙,最后分南北方向两条水道流入东江三角洲网河区的狮子洋,经由东莞虎门汇入大海。流域北端连接赣南地区的安远县,西北部连接广东省韶关和清远两市,东部则与梅州汕头地区相邻,西南部靠近广州市,南边临南海同时也与香港为邻,范围在北纬22°38'一25°14'至东经113°52'一115°52’内。

上游

东江上游段为寻乌水,从江西省的桠髻鉢流至广东省龙川的合河坝,上游段长度为138公里,占东江全江长度的26.54%,全河段均处于山丘地带,河床陡峭,水位浅,河道较窄,平均坡降2.21%。

中游

东江中游段从广东省龙川合河坝流至广东省博罗观音阁,中游段全长232公里,占东江全江长度的44.61%,河道平均坡降0.31%,沿河多是山势地貌,并且沿着河流方向逐渐开展。

下游

东江下游段则从广东省博罗观音阁至东莞石龙,下游段全长150公里,占东江全江长度的28.85%,河道平均坡降0.17%,下游段进入平原区域,河道的宽度比上游和中游段增加,河道中的沙洲也更多,河床覆盖层深厚,同时流速也开始减弱。

历史变迁

中生代

东江流域在2亿年前中生代发育于东北-西南走向的断陷盆地中,到距今约1亿年前中生代的白垩纪,中国大陆出现著名的地质活动——燕山运动,该次运动形成了中国东高西低和北高南低的基本格局,同时也使得珠江流域产生一系列断裂破碎带,其中包括邵武-河源大断裂,该断裂也被称为东江大断裂。

新世代

渐新世

距今约3000万年前的新时代第三纪渐新世,南印度洋海底扩张导致印度半岛坚硬地带北移,与亚洲大陆相互碰撞,喜马拉雅古海受到挤压而猛烈抬升,这次地质运动被称为喜马拉雅运动,而喜马拉雅运动冲击的余波荡漾了数千万年,这些余波导致东江大断裂形成多级夷平面。

中新世

距今约2500万年前的中新世的地壳运动让流水切断东西走向的山脉,将北部和东北部的水系转移至珠江水系中,形成珠江流域的水道系统,水道系统形成后,流水继续沿东江大断裂的多级夷平面两侧下切,将处于这条断裂带上的河源、龙船、灯塔等盆地切穿并连接起来,东江的干流由此而形成;同时由于东江流域的古生代地质层分布广,河谷因此得到充足时间扩展,导致东江流域的河谷较为宽广,有其在下游河段形成了深厚的河床覆盖层。

地理特征

气候

东江流域的年气温变化不大,属于南亚热带湿润季风气候区,光热充足,多年平均气温在20至22摄氏度之间,多年平均日照时间在1680小时至1950小时之间,无霜期较长,南部和北部的无霜期分别达到350天和275天。降雨量方面,东江流域的多年平均降雨量为1500毫米至2400毫米之间,中下游段的降雨面上分布通常比上游更多,同时西部和南部也比东部和北部更多,由南部向北部逐渐递减;11月至次年的3月为旱季,4-9月为雨季,雨季约占全年总降雨量的80%。该流域的多年平均水面蒸发量为1000毫米至1400毫米,呈西部和南部多,东部和北部少的状态。

地质

东江流域的地质构造以断裂为主,东江也沿东江断裂带发育而形成,同时东江断裂带在大地构造运动中因为小岩体和斑岩在高温环境中进行重结晶,断裂活动又为岩浆提供了必要的导流通道和成矿的环境,该断裂带也是成矿带。沿东江流域的五华、惠东、惠阳、深圳一代又有五华-深圳断裂带,起源于早古生代的加里东运动,该断裂带具体又分成五花断裂、高潭断裂、深圳断裂,沿断裂线均有断层崖出现,该断裂带的东侧是陆源剥蚀区,西侧是惠州拗陷。在东江断裂带和五华-深圳断裂带之间,有一带沿紫金、博罗、东莞方向分布,呈现东北至西南方向的断裂,该断裂带形成于印支运动和燕山运动时期,并且拗陷处多分布于定居点,如惠州惠城和博罗;同时,沿断裂带发育有角砾岩、糜棱岩化岩,并且该断裂带上岩石普遍出现强烈片理化、硅化、片麻理化等构造。

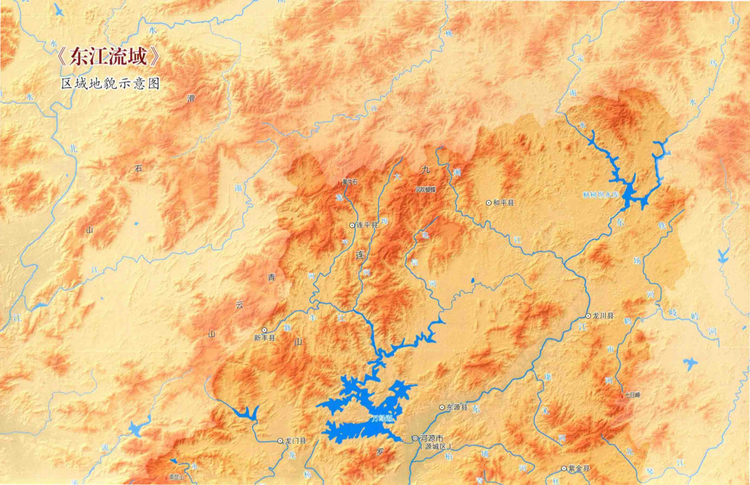

地形地貌

东江流域的地貌特征空间差异大,但多为低山丘陵地貌,地势呈东北部高,西南部低。高程50到500米范围内的丘陵和低山区占比约为78.1%,高程50米以下的平原占比约为14.4%,而高程500米以上的山区约占7.5%,东江流域有三大平行山脉倾斜贯穿全流域,东部为“东江梅江分水岭山脉”;西北部山区被统称为“九连山脉”,主峰在连平县东边,高程大概为1300米。九连山脉海拔多在600米以上,该地区沿断裂线发育的河谷被深切为V字形,河谷纵断面呈阶梯状,落差大,水流急,多急滩和瀑布形成。位于东江流域粤北九连山山地主要由变质砂页岩和花岗岩构成主要岩系。

东江流域东南部的山脉被统称为“莲花山脉”,分布于东江南部流域两岸,左岸的莲花山和茅山顶高度均为1336米,是东江流域广东省境内的最高山峰,左岸区域高度超出1000米的山峰较多,走向均为东北至西南走向;右岸有高程约1256米的河源桂山和高程约1280米的博罗罗浮山,走向为西北至东南走向。

到了以山地丘陵为主、夹杂了小规模河谷盆地地貌的紫金山地丘陵区,顺着河流往下到了中游部分较为平坦的东江谷地,河谷两侧被山地和丘陵围绕;谷地北部龙川等地多为台地,地势较高,中部河源等地则以断陷盆地为主,并分布有河漫滩平原,南部的博罗至惠城,则多为河流冲积平原伴随波状起伏的台地。

东江流域南部则呈现不同的样貌,与中北部流域多是丘陵山地相比,东江流域南部地势更为平坦,并且呈现北高南低的趋势,以沿江平原、缓坡台地、低洼地和三角洲冲积平原为主。

水文

东江干流全长562公里,多年平均径流量达326.6亿立方米,水资源总量为268.74亿立方米,地表水资源量为268.67亿立方米,地下水资源量为76.05亿立方米,是广东省河源、东莞、惠州、深圳以及广州东部地区主要的供水水源,同时也是香港地区用水的重要来源,总供水人口达到近4000万人。

东江干流水质良好,其中在2001-2015年测得水质总体良好,以Ⅱ类和Ⅲ类水体为主。但随着东江水资源开发利用率急速上升,流域内下游的西枝江、淡水河、石马河、东引运河等水体水质相对比较差,并且水质逐年下降;同时由于地表水源污染的原因,东江干流丰水期时水质会比枯水期时更差。

东江流域水资源开发利用率以多年平均来水统计分别为26~29.3%,是广东省各大流域中水资源开发利用程度最高,接近国际上普遍公认的地表水合理开发利用率的30%界限。从2008年开始,《东江分水方案》的出台锁定了东江年最大取水量为106.64亿立方米,以此实现了水资源时空均衡,保障东江流域的用水供水安全。

2022年据统计,东江流域以占广东省18%的水资源量,支撑起广东省44%的GDP,被称为广东省的“政治水、生命水、经济水、生态水”。

生物

东江流域覆盖范围广,以下选取有代表性的区域作为生物多样性的参考

安远三百山

三百山气候适宜,森林茂密,拥有271科1702种高等植物,其中珍稀植物有300余种;由于其森林覆盖率达到98%,也为野生动物提供了良好的生存环境,目前有发现野生动物1361种,属于国家重点保护的有38种,其中具有代表性的为国家二级保护动物藏酋猴、中华鬣羚、豹猫、白鹇、麂;这里也因为丰富的生物多样性被誉为中国南方重要的生物基因库。

龙川枫树坝省级自然保护区

龙川枫树坝省级自然保护区地处广东省东北部河源龙川,被誉为“全国重点生态功能区”、“广东生态保护发展示范区”,2021年该保护区聘请项目团队对保护区内进行科学考察,发现保护区内存在维管植物122科338属468种,寻找到金毛狗、福建观音座莲、苏铁蕨、建兰、金线莲等野生国家重点保护植物。同时,该团队也对保护区内的两栖类、爬行类、鸟类、兽类动物进行了调查,发现20种国家二级重点保护动物,其中具代表性的有虎纹蛙、蟒、白鹇、斑林狸、豹猫,还有国家一级重点保护动物小灵猫;保护区内还存在18种CITES附录物种,有代表性的为黄腹鼬、黄鼬、果子狸;8种IUCN红色名录物种,有代表性的为白眉山鹧鸪、仙八色鸫。另外,还有“三有”动物96种,中国特有种类8种,22种物种被收入《2015中国脊椎动物红色名录》。

广东东江国家湿地公园

广东东江国家湿地公园位于广东省东源县,公园内水资源丰富、湿地资源类型多样,形成了丰富的生物多样性,园内有维管植物356种,其中有国家二级保护植物野生稻;并且有丰富的湿地植被类型,包括挺水植物群落、沉水植物群落、漂浮植物群落、湿生草甸群落等。该公园也是鱼类等动物的理想生存场所,园内有鱼类68种,野生陆栖脊椎动物137种,其中两栖类10种,爬行类22种,鸟类85种,兽类20种;其中鼋、蟒蛇被列为国家一级重点保护野生动物,另外还有10种国家二级重点保护野生动物。

万绿湖国家湿地公园

万绿湖国家湿地公园在广东省东源县万绿湖内,该湿地公园水系发达,湿地生态系统保存完好,生物多样性丰富,园内有1000多种植物,其中水杉、异形玉叶金花和苏铁是国家一级保护植物;国家二级保护植物有7种,具有代表性的有金毛狗、水蕨、苏铁蕨、桫椤。园区内还有43种国家重点保护野生动物,鼋、中华秋沙鸭、黄腹角雉、云豹、蟒蛇、圆鼻巨蜥为国家一级重点保护动物;国家二级重点保护动物有37种,其中34种野生动物被列入《濒危野生动物国际贸易公约》,具有代表性的为黄嘴白鹭、鸳鸯、黑翅鸢、黑冠鹃隼、鸢、苍鹰;另外,该公园还有被称为“水中大熊猫”的桃花水母等珍稀濒危物种。

重要支流

东江流域支流分布众多,一级支流共有25条;主要支流有安远水、浰江、新丰江、船塘河、秋香江、淡水河、石马河、西枝江、公庄河、增江,其中新丰江为最大支流,西枝江次之。

新丰江

新丰江是东江最大支流,古时曾称之为修江,全长163公里,流域面积5813平方公里,新丰江发源于云髻山,流经新丰、连平、东源后在源城汇入东江。

西枝江

西枝江是东江的第二大支流,全长176公里,流域面积为4120平方公里,发源于紫金的竹坳,从东向西流经惠东、惠阳、惠城等地区,在惠城的龙丰汇入东江。

石马河

石马河是东江下游的一级支流,石马河的主流观澜水发源自深圳宝安民治的大脑壳山,全河长88公里,流域面积1249平方公里,向北流经深圳宝安的游松、清湖、观澜之后进入东莞,于东莞桥头的建塘东南部汇入东江。

增江

增江是东江下游的主要支流,发源于新丰的七星岭,全长203公里,流域面积为3160平方公里,流经从化、龙门、增城,主要流域位于增城,所以得名为增江。

淡水河

淡水河发源于深圳梧桐山,全长95公里,流域面积1308平方公里,属于东江的二级支流,而淡水河流经深圳龙岗,在秋长的西湖村进入惠阳,在惠城的紫溪河汇入东江的一级支流西枝江。

人类活动

历史沿革

东江干流的下游段河床覆盖层深厚,有利于开垦耕种,所以很早就出现了人类活动的足迹,在东江流域的灯塔一带和广东省龙川县的老隆地区都曾经发现过一些砾石打制石器,该发现可以证明东江流域存在古人类活动痕迹。

2003年,广东省考古学家在属于东江流域的连平大湖区域勘探发现了能证明古人类烧制陶器的窑址,该遗址属于新石器时代偏早阶段古人类的活动痕迹。在中国全国第3次文明普查中显示,在河源、惠州、深圳、东莞等属于东江水系的地区发现了能证明东江文明存在的古遗址,而东江流域所孕育和发展的东江文明,既代表了东江南岸从新石器时代到春秋战国前的人类早期文明,也包含了东江流域在秦汉以后的文明形成,是东江客家文化的关键部分和岭南文明的主要构成元素。

在汉朝初期,南海郡龙川县令赵佗在东江流域进行水利开发并发展经贸。宋元时期,东江流域的政治经济发展从上游逐渐辐射下游,该时期随着经济发展,东江流域沿岸已经发展出基本的引水灌溉系统、城市水利设施和航运线路,例如南宋时期在新丰江就有较大的引河水灌溉田地的灌溉系统;还有在1096年,苏轼捐款修建了将惠州西湖一分为二的苏堤。

明朝中后期,随着商品经济的发展,桑基鱼塘在东江流域也开始逐步盛行,1581年经统计,东莞、新安等县有纳税鱼塘面积总共1.07万公顷。

工程建设

明朝至清朝中叶,社会经济发展推动了东江流域灌溉系统的兴盛,规模超过了前代,同时以西湖为主的惠州古城水利系统得到了扩建,构成了以西湖为主,兼具供水、灌溉、防洪、防火、排水、城防、园林和水产养殖的多功能水利系统。

清末及民国时期,由于中国处于半殖民地半封建的社会阶段,东江流域的水利事业开始停滞,但在灌溉系统和航运方面引进了新技术,如灌溉系统方面,1944年在博罗锄角乡建成了浇地面积达120公顷的灌溉区,1942至1947年在龙川设立了水土保持实验区,1946至1949年间在东莞怀德建成了水库灌区;航运方面,随着外国势力的入侵,航运事业也开始用近代船舶替代原本的旧式帆船,其中石龙开始在该时期发展为东江流域内的重要内河港口,可达广州、澳门、香港,以及珠江三角洲各地,并与广深铁路相联运。

1949年后,因中国对水利建设极为重视,东江流域因此得到了很大发展,建设了如新丰江水库、枫树坝水库、白盆珠水库和显岗水库等大型水库,另外还有中小型水库超过7000座,使得东江流域的自然面貌得到巨大的改变,增强了周边地区的防洪、治涝能力。

东深供水工程

1963年,围绕东江流域的东深供水工程提出,目的是通过东江供水解决香港缺水问题,虽然香港三面被海洋环绕,但香港的地形有85%是有火山岩和花岗岩组成的山地和丘陵,难以进行地下水的开采和储藏,该地区缺少淡水资源。1965年,东深供水工程落成,该工程以向香港供水为主,并结合了灌溉、防洪、治涝、发电的各项能力,到1985年该工程的供水量已经达到香港供水量的60%以上,截止至2020年,东深供水工程经过4次大的改扩建,将供水能力提升至原来的30余倍,已经保持安全稳定向香港供应了267亿立方米的优质水资源,不间断供水达2万多天,东深供水工程也因此被认为是香港繁荣稳定的基石。

经济活动

东江流域具备重要的经济生产价值,可以提供各类具有经济价值的资源,比如东江流域生产水稻、玉米、薯类、花生、大豆、蔬菜等农作物,同时也有养殖鱼类、虾蟹等水产品,这些资源都可以在市场上交易获得回报;另外,东江流域的林木产品、药材、矿产资源都能够进入市场进行交易。同时,东江流域的水资源也具备多种利用价值,根据不同水体水质情况,可以用作工业用水、生活饮用水和农业灌溉,这些水资源的价值由其水量和水质决定,

2022年,东江流域相关负责人介绍,东江流域以占广东省18%的水资源量,支撑起广东省44%的GDP,被称为广东省的“政治水、生命水、经济水、生态水”。

交通运输

东江属于珠江的支流,因此东江也成为重要的水路运输通道,其中东江下游的石龙港是东江重要的内河港口,连接广州、澳门、香港,以及珠江三角洲各地。而位于东江流域中下游的惠州自古水运业发达,早在唐朝以前就是运送木材的通道,南宋时期已经成为重要的内河港口城市,发展到元朝已经在东江流域形成了广州至黄家山至惠阳的固定航线,使得该地成为东江流域的主要商品集散地。惠州水运业在明清时期发展更为繁荣,东江沿岸在此设立了大量水路驿站供人休息,还设有河泊所管理往来的船只。民国时期,东江航运发展至鼎盛时期,被称为“黄金水道”。

1955年至1983年期间,大量生活物资和生产资料通过东江运输。但随着20世纪80年代中期陆路交通开始完善,东江航运业也因此开始衰落,1987年东江客轮停航,只剩新丰江库区内的水上客运还被保留。

东江虽然是重要的水路运输通道,但在开发过程中欠缺合理规划和整体考虑,导致发电、供水、航道功能之间产生的矛盾日益严重。东江上游新丰江、枫树坝、白盆珠三大水库因为建设水库时没有同步规划通航系统,对该区域的航道系统造成了极大困扰。

2019年,河源市在政府工作报告中提出要重新恢复东江的航运系统,计划贯通从东江口直通枫树坝水库总长393公里的东江干流航道。同时推进东江和新丰江市区段港口和码头规划建设,将该区域223公里的航道扩能升级为内河能承载1000吨、航道水深达到2.5米以上的标准航道。

民族文化

东江区域民族构成多达40余个,汉民族占重要比例,其中在汉民族人群中东江区域土著居民只占少数,客家人、广府人、潮汕人、福佬人与土著人混居,而客家人、广府人、福佬人,均是历史各代来自中原的移民。东江文化在保留客家文化重要特质的基础上,吸引了潮汕文化和广府文化,形成了具有其鲜明地域性特征的独特文化。而东江文化具有开放性,社交语言方面并不像潮汕人的潮汕话自成体系,而是将客家话、惠州话、广府话和普通话并用。

有专家学者认为,东江文明是岭南文明密不可分的组成部分,同时也是珠江流域文明的重要组成部分。

考古遗迹

在距今大约有5000年前的新石器时期,属于东江流域的古龙川大地上已经有人类活动的遗迹,并且已经进行了纺织、猎食、建筑、祭祀等活动,留下了相关的人类活动痕迹,在龙川发现的新石器时代时期已经有10余处,其中佗城塔西村坑子里、佛子哥、龙母坪等遗址较为重要,而在和平三角山的遗址处发现了“米字纹陶”,这是战国时期越国贵族所使用的贵族器皿。根据中国第3次文物普查结果显示,东江水系有168处左右的古遗迹存在,其中最能代表东江文明的河源地区存在138处,而作为东江文明起源时期的新石器时期至春秋战国时期的古遗址占95%的比例。

环境问题和保护

环境问题

东江是广东惠州和东莞等地的重要饮水水源,深圳和香港的供水也依赖东江提供,所以东江生态环境保护也是该流域的重要工作。但由于发展与保护存在天然的矛盾,生态环境也因为发展经济经受了巨大压力,如位于江西省内的东江源区一些发展落后地区的生态环境就遭到了破坏,造成生态功能下降、水体质量变差、水土流失严重、生物多样性被破坏等问题。因为东江的开发利用强度大,一度面临着严重的枯水期流量锐减、咸潮上溯、生态恶化等问题。

2013年有报告指出,东江源区内有各类矿山矿点上千处,而矿山的开发基本没有考虑到水土保持和生态恢复,对该地区的自然环境造成了不同程度的破坏,引发了塌陷、地裂等次生灾害,以及对水体和农田造成了污染;部分地区还因为矿山的不合理开发造成发射性物质和有害金属离子污染,和地下水资源枯竭。

环境保护

2008年,《东江分水方案》的出台锁定了东江年最大取水量为106.64亿立方米,以此实现了水资源时空均衡,保障东江流域的用水供水安全。

2015年4月起,广东和江西两省出台《赣粤两省联合打击东江源流域非法采矿专项行动工作方案》,对东江源头流域非法采矿等活动进行严厉排查和打击,联合整治东江流域的生态环境问题。广东省始终坚定“绿水青山就是金山银山”的发展理念,专门设立了东江流域管理局,对东江流域水资源实行统一管理,东江流域管理局也成为了“全面推行河长制湖长制工作先进集体”、“全国水旱灾害防御工作先进集体”。自2016年全面推行河长制以后,东江流域各地市段的河湖面貌得到了持续全面的改善。

风景名胜

万绿湖

万绿湖,也称新丰江水库,叫作万绿湖时因为该湖碧波荡漾、湖水清澈;万绿湖是1958年修建新丰江水电站时,在新丰江下游修筑大坝蓄水而成的人工湖,也是华南地区最大的人工湖。万绿湖水域面积大约为370平方公里,比杭州西湖大68倍,有300多个岛屿,周边森林覆盖面积为1100平方公里,动植物种类繁多,并且有新丰江国家森林公园和河源新港省级自然保护区;万绿湖湖水清澈纯净,富含天然矿物元素,达到了国家I级地表水的标准,可以直接饮用,因其水源优质,所以也被选为供港用水,著名品牌饮用水品牌农夫山泉也在该地设厂生产。

圣迹苍岩

圣迹苍岩是一处天然石炭纪溶洞,位于连平的内莞境内,该景观分为旱洞和水洞,有3层,高度89米,洞内面积400多平方米,可容纳数千人参观。旱洞内的钟乳石造型多样,有“姜太公钓鱼”、“九龙过江”、“石观音”、“大佛坐禅”、“层岩石佛”等姿态;水洞则由一条地下河贯穿,天然河水呈现出玉带状。

圣迹苍岩位列古时期“连平八景”首位,并有同名诗词——“怪石奇峰另辟天,却疑洞里有遗仙。游人笔墨难穷妙,赢得清岩万古传。”

七目嶂

七目嶂是河源龙川的最高山峰,位于紫市镇境南端,海拔高达1318米,并且由三座海拔1300米以上的山峰(双丫山、黄毛幢、人字幢)构成,该地山洞连绵、怪石林立,有“观音出浴池”、“石马山”等景观;山上到处有野生鸟类和动物,还有种类繁多的植物,其中包括国家二级保护野生植物观光木、红椿等植物,以及国家一级保护野生植物桫椤。

东源五指山

东源五指山位于河源曾田与蓝口、柳城的交界地带,主峰海拔近千米,附近有玉湖林场和梅花林场,北侧登仙湖则大面积被开发为茶园,水土流失严重。

相关文化

诗词歌赋

1995年,由王佑贵作曲,叶旭全作词,张也演唱的《多情东江水》以东江为灵感来源,歌颂了东江对于广东、香港人民的重要意义(歌词见注释)。

清代河源诗人江祖雒作有诗句赞颂东江——“天开地辟有山水,人得其秀莫可拟。人非山水弗钟灵,山水非人亦从尔。”

文化与习俗

麒麟舞

属于东江流域惠州小金口的麒麟舞流传了近300年历史,该地区逢年过节都会表演麒麟舞,麒麟舞起源于清朝乾隆年间,当时由于战争频繁、局势混乱,为了抵御外来的流寇盗贼,各村都办起武术馆,以麒麟舞锻炼身体和武艺,所以也被叫作“武麒麟”,随着历史发展,麒麟舞也逐渐演变为在村民婚嫁、举办节会时求祥瑞的习俗仪式;完整的麒麟舞表演包括引麒麟、请麒麟、戏麒麟、逗麒麟等套路。

2007年,惠州小金口街道被授予“广东省麒麟文化之乡”,小金口麒麟舞也成为广东省非物质文化遗产项目。

东江纵队文化

1943年12月,广东人民抗日游击队整理抗战力量,成立了东江纵队,在抗日战争中进行了进行大小战斗1400余次,歼灭日伪军9000余人,被中共中央军委誉为“广东人民解放的旗帜”。东江纵队英勇抗日的精神根植在广东人民的心中,形成了“东江纵队文化”,建有惠州东江纵队纪念馆、东莞东江纵队纪念馆、深圳东江纵队纪念馆、惠州东湖旅店等纪念抗战历史的东纵历史文化场馆。

东江纵队文化也衍生了许多影视作品,例如1995年,珠江电影制片公司拍摄18集电视连续剧《东江纵队》,获广东省“五个一”工程奖;CCTV也曾推出《东江纵队》7集纪录片,通过参加过抗日战争的东江纵队老战士的口述及实地采访、现场拍摄等,全面真实地把这段波澜壮阔的难忘岁月展示在当代人的面前。

宗教信仰

东江流域内的宗教信仰发展可以惠州作为参考,惠州的宗教信仰以罗浮山道教与民间信仰相互缠绕发展而形成,起初该地的信仰以岭南民间巫术为祭祀源头,其仙道传说源于周灵王,后因秦代道人安其生在罗浮山得道,此地逐渐成为道教名地,随着东晋名士葛洪归隐罗浮山,岭南道教也就此形成。

两晋后,罗浮山道教文化开始渗透到地方民间信仰,葛洪、鲍姑、黄大仙等的医学造诣导致草药文化在惠州地域形成医神崇拜,罗浮山的黄大仙更是岭南影响最广的民间俗神之一;到了唐代,道教发展鼎盛,实行“宫观化”,罗浮山道教受到重视,道观建设规模延伸至城内;而在宋代,罗浮山道教祭祀场所陷入衰败,惠州地区又因经济、政治发展而人口增多,民间信仰开始蓬勃发展,惠州民间信仰中的青草婆婆、玉皇诞、谭公等始从宋代发起并成为民间俗神;但随着罗浮山的南宗第四、五代祖的陈楠、白玉蝉倡导道教俗化,罗浮山道教复兴,至清代,道俗交融进一步发展,道教祭祀场所以罗浮为尊,民间信仰祭祀场所又多归属罗浮山道教。

其中,谭公是广东东江流域较为流行的民间神灵,民众向谭公祈祷消灾祈福,保佑水上交通安全,也是粤剧奉祀的戏神,至今广东惠东、海丰及河源地区仍存多座谭公庙;谭公信仰在惠州地区极盛,民间对该神极为崇敬,在马来西亚等东南亚地区,也存在因客家人迁徙而带去的谭公信仰,成为华侨在国外的重要信仰之一,谭公庙也是华侨沟通、联系的重要场所,成为地域人群的政治、经济、文化中心,在华侨华人生产生活中发挥重要作用。

注释

[a]清清的东江水

日夜向南流

流进深圳 流进 流进了港九

流进我的家门口

清清的东江水

日夜向南流

流进深圳 流进 流进了港九

流进我的心里头

东江的水啊 东江的水

你是祖国引出的泉

你是同胞 酿成的美酒

一醉几千秋

一醉几千秋

清清的东江水

日夜向南流

翻过高山 流过 流过了田畴

流上深港楼外楼

清清的东江水

日夜向南流

翻过高山 流过 流过了田畴

流上深港楼外楼

东江的水啊 东江的水

你洗炼了东方之珠

你滋润了同胞亲友

多福又多寿

幸福乐悠悠